Геологическое положение и петрогеохимические особенности вулканитов маярвинской, пирттиярвинской и оршоаивинской свит в разрезе Кольской сверхглубокой скважины и в приповерхностной зоне

Автор: Скуфьин П.К., Яковлев Ю.Н.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.10, 2007 года.

Бесплатный доступ

Палеовулканологический анализ вулканитов маярвинской, пирттиярвинскои и оршоаивинскои свит в разрезе Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3) и в приповерхностной зоне (структурные скважины IX и X) показал значительное сходство строения этих свит. Вулканиты рассматриваемых свит можно считать породами-гомологами, учитывая изменение состава пород по латерали и условий метаморфизма с глубиной. В результате петрогеохимических исследований установлено, что породы маярвинской, пирттиярвинскои и оршоаивинскои свит в различных структурно-тектонических зонах имеют разный состав и фациальные особенности. Для вулканитов маярвинской свиты из разреза СГ-3 характерно значительное сходство их химического состава с поверхностными и приповерхностными гомологами, что указывает на изохимичность метаморфических процессов от пренит-пумпеллиитовой до амфиболитовой фаций метаморфизма. Глубинные образцы лишь несколько обеднены окисным железом. В то же время изучение нижнеятулииских вулканитов пирттиярвинскои и оршоаивинскои свит указьшает на существенное различие состава глубинных пород и их поверхностных гомологов. По сравнению с поверхностными породами, происходит усреднение, гомогенизация состава глубинных пород. Вулканиты пирттиярвинскои свиты СГ-3, по сравнению с поверхностными образцами, обогащены А1203, отчасти щелочами, но обеднены окисным железом и кремнекислотой. В вулканитах оршоаивинскои свиты СГ-3 резко (с 20 до 70 %) возрастает доля субщелочных пород, преимущественно щелочных базальтов, за счет значительного обогащения щелочами исходных ферробазальтов, доля которых в поверхностных вулканитах свиты составляет более 50 %. Целый ряд факторов позволяет связывать дислокационный метаморфизм вулканитов из разреза СГ-3 с зоной влияния крупного глубинного Лучломпольского разлома. Установлена сульфидная специализация вулканитов маярвинской свиты при незначительном содержании оксидов и подтверждена оксидная специализация вулканитов оршоаивинскои и пирттиярвинскои свит. Формационный анализ вулканитов Печенгской структуры и всего Полмак-Печенгско-Варзугского зеленокаменного пояса (ПВП) позволил установить циклическую смену двух типов тектонических режимов в процессе его становления - рифто генного и оро генного. Эта цикличность противоречит общепринятой модели его формирования как рифтогенной структуры. Для ПВП установлено два полных эндогенных цикла продолжительностью около 400 млн лет каждый: сумий-сариолий-ятулийский (2550-2115 млн лет) и людиковий-калевий-вепсийский (2115-1700 млн лет). Дивергентные базит-ультрабазитовые вулканиты сумий-сариолий-ятулийского цикла Печенгской структуры приурочены лишь к подошвенным частям разреза маярвинской свиты. В целом разрез вулканитов этого цикла представлен конвергентными продуктами дифференциации магм орогенного тектонического режима - среднекислыми породами маярвинской, пирттиярвинскои и оршоаивинскои свит. По своей геодинамической природе ПВП напоминает интракратонный полициклический зеленокаменный пояс, в пределах которого локализовались отдельные структуры с относительно автономной историей развития - Печенгская, Имандра-Варзугская и др.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293832

IDR: 14293832

Текст научной статьи Геологическое положение и петрогеохимические особенности вулканитов маярвинской, пирттиярвинской и оршоаивинской свит в разрезе Кольской сверхглубокой скважины и в приповерхностной зоне

Печенгская структура, как часть раннепротерозойского Полмак-Печенгско-Варзугского зеленокаменного пояса (ПВП), является его наиболее доступным и хорошо изученным фрагментом, во-первых, благодаря широко известным уникальным Cu-Ni сульфидным месторождениям, связанным с интрузиями габбро-верлитового состава, во-вторых, вследствие некоторых особенностей своего геологического строения. Последний фактор включает, прежде всего, большие мощности супракрустальных пород, формирующих Печенгскую структуру, хорошую представительность осадочной и, в особенности, вулканогенной частей разреза, слабую деформацию и сравнительно невысокую степень метаморфизма пород Северопеченгской зоны. Кроме того, Печенгская структура широко известна благодаря заложению и проходке Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3), которая по-прежнему остается самой глубокой в мире (12262 м) ( Кольская сверхглубокая , 1984; 1998). Значительный вклад в изучение Печенгской структуры внесли В.Г. Загородный и др. (1964), Г.И. Горбунов (1968), А.А. Предовский и др. (1974; 1987), П.К. Скуфьин (1993; 2002), В.Ф. Смолькин (1995; 1997), Ю.А. Балашов (1996) и др. За время многолетней истории изучения Печенгской структуры последовательно изменялись взгляды на ее геотектоническое положение. Вначале фенноскандинавские геологи Х. Хаузен и Х. Вейринен ( Hausen , 1926; Väyrynen , 1938) считали эту структуру, соответственно, или докембрийским грабеном, или складчато-надвиговым сооружением. В послевоенные годы в основу всех схем становления Печенгской структуры была положена гипотеза ее геосинклинального развития ( Загородный и др. , 1964; Горбунов , 1968; и др.). В дальнейшем трудом большого коллектива геологов КНЦ АН СССР была обоснована гипотеза ее интракратонного рифтогенного происхождения ( Загородный, Радченко , 1983; Предовский и др ., 1987; Эндогенные режимы... , 1991; Смолькин , 1995; 1997). В конце 80-х годов за рубежом и в нашей стране появился ряд гипотез становления Печенгской структуры и всего зеленокаменного пояса в процессе реализации геодинамических обстановок растяжения (рифтогенез) и сжатия (субдукция или коллизия) ( Barbey et al ., 1984; Marker , 1985; Berthelsen, Marker , 1986; Melezhik, Sturt , 1994; Балаганский и др ., 1998, и др.).

Морфологически Печенгская структура представляет собой синклинорий субизометричной формы, северная часть которого является фрагментом раннепротерозойской вулкано-тектонической палеодепрессии, заполненной породами cеверопеченгского комплекса мощностью до 11 км (период формирования 2550-1905 млн лет ( Балашов , 1996)). Юго-западная часть палеодепрессии срезана сублинейным шовным прогибом, сформированным породами южнопеченгского комплекса мощностью около 5 км (возраст 1905-1700 млн лет). Разрез северопеченгского комплекса представлен четырьмя надгоризонтами – сариолием (телевинская осадочная и маярвинская вулканогенная свиты), нижним ятулием (кувернеринйокская осадочная, пирттиярвинская и оршоайвинская вулканогенные свиты), верхним ятулием (лучломпольская осадочная свита) и людиковием (заполярнинская вулканогенная, ждановская туфогенно-осадочная, а также матертская и суппваарская вулканогенные свиты). Разрез пород южнопеченгского комплекса представлен двумя надгоризонтами – калевием (каллояурская туфогенно-осадочная и брагинская вулканогенно-осадочная свиты) и вепсием (каплинская и менельская вулканогенные и кассесйоксая туфогенно-осадочная свиты).

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Печенгской структуры

1 – вулканогенно-осадочные породы южнопеченгского комплекса (1905-1700 млн лет), 2-6 – вулканогенноосадочные породы северопеченгского комплекса (2550-1905 млн лет): 2 – вулканиты суппваарской и матертской вулканогенных свит (1980±34 млн лет): а – шаровые и массивные лавы базальтового, реже ферропикритового состава; б – шаровые и массивные лавы базальтового состава; в – лавы и туфы кислого состава, 3 – ждановская туфогенно-осадочная свита: а – туфогенно-осадочные породы, б – породы габбро-верлитовой ассоциации, 4 – осадочные и вулканогенные породы лучломпольской осадочной и заполярнинской вулканогенной свит (2114±52 млн лет): а – осадки, б – вулканиты, 5 – осадочные и вулканогенные породы кувернеринйокской осадочной, а также пирттиярвинской и оршоайвинской вулканогенных свит (2214±54 млн лет): а – осадки, б – вулканиты, 6 – осадочные и вулканогенные породы телевинской осадочной и маярвинской вулканогенной свит (2324±28 млн лет): а – осадки, б – вулканиты, 7 – супракрустальные породы неясного стратиграфического положения: а – гнейсосланцы, б – сланцеватые амфиболиты, 8 – гнейсогранитный комплекс архейского фундамента, 9 – плагиограниты и гранодиориты Каскельяврского и Шуонияврского массивов (1940 млн лет), 10 – микроклиновые граниты лицко-арагубского комплекса (1765 млн лет), 11 – габброиды каскамско-шуортинского архейского интрузивного комплекса; 12 – локальные вулканические центры в Южнопеченгской структурно-формационной зоне: 1 – Северопороярвинский, 2 – Южнопороярвинский, 3 – Каплинский, 4 – Порьиташский, 5 – Брагинский; 13 – локальные вулканические центры в Северопеченгской структурно-формационной зоне: 1 – Шуонийокский, 2 – Камагайокский, 3 – Форельноозерский, 4 – Соваярвинский, 5 – Матертский; 14 – дизъюнктивные нарушения; 15 – положение СГ-3 (а) и структурных скважин IX (б) и Х (в); 16 – положение Пороярвинского приразломного трогового прогиба, контролировавшего локализацию автономных вулканоцентров в Южнопеченгской структурноформационной зоне.

Крупные мульдообразные структуры в Северопеченгской зоне: I – Северная мульда, II – Южная мульда. Для маярвинской, пирттиярвинской и оршоайвинской свит показано положение петрогеохимических разрезов (№№ 1-5).

Кольская сверхглубокая скважина вскрыла два структурно-вещественных комплекса: нижнепротерозойский (0-6842 м) и верхнеархейский, являющийся фундаментом Печенгской структуры (6842-12262 м). Благодаря своему положению в северном крыле структуры (рис. 1), СГ-3 вскрывает разрез вулканогенно-осадочных пород лишь северопеченгского осадочно-вулканогенного комплекса, залегающего на архейском основании с угловым и стратиграфическим несогласием. Северопеченгский комплекс в разрезе СГ-3 представлен всеми своими осадочными и вулканогенными свитами, за исключением самой верхней суппваарской вулканогенной свиты. Маярвинская, пирттиярвинская и оршоайвинская свиты вскрыты также структурными скважинами IX (целиком разрез оршоайвинской свиты и 90 % разреза пирттиярвинской свиты, кроме её подошвы) и X (подошва пирттиярвинской свиты и почти весь разрез маярвинской свиты), которые расположены практически по восстанию свит и горизонтов СГ-3. Скважины IX (глубина 1300 м) и X (глубина 1100 м) расположены, соответственно, в 8.5 и в 9.5 км к ССЗ от СГ-3 (рис. 1). Наличие этих скважин является благоприятным фактором, обеспечивающим возможность сопоставления супракрустальных пород в разрезе СГ-3 с поверхностными и приповерхностными гомологами.

В процессе исследовательских работ, предусмотренных проектом МПГК-408 ЮНЕСКО ''Сравнение состава, структуры и физических свойств пород по разрезу Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3) и их гомологов на поверхности'', предполагалось детально изучить породы и минералы раннепротерозойской части разреза СГ-3 и их гомологи, установить особенности их состава и структурных характеристик в зависимости от глубины образования, провести корреляцию гомологичных объектов и определить основные закономерности близповерхностного и глубинного режимов породо- и минерагенеза. Для решения поставленных задач были выбраны вулканиты маярвинской, пирттиярвинской и оршоайвинской вулканогенных свит, обладающие достаточно пестрым и дифференцированным составом, что облегчает выделение, сопоставление и корреляцию гомологичных объектов. В качестве минералов-индикаторов были использованы сульфидные и оксидные рудогенные минералы из вулканитов этих свит.

2. Результаты исследований2.1. Геологическое положение маярвинской, пирттиярвинской и оршоайвинской вулканогенных свит

Маярвинская вулканогенная свита (сариолий). Сариолийские отложения залегают непосредственно на архейском гранитогнейсовом фундаменте. Эти отложения представлены базальным горизонтом элювиальных конгломератобрекчий и полимиктовых конгломератов телевинской свиты, а также породами маярвинской вулканогенной свиты общей мощностью от 1700 м (в северо-западной части структуры) до 100-200 м на флангах. Эти две свиты объединены в ахмалахтинскую серию ( Кольская сверхглубокая , 1998). Детальные картировочные работы позволили выделить в разрезе маярвинской свиты покровы низкотитанистых магнезиальных базальтов, а также ферробазальтов, основную же часть разреза слагают покровы андезибазальтов, андезитов и реже андезидацитов. Мощности покровов изменяются от десятых долей метра до 25-30 м; в нижних частях разреза они сложены преимущественно массивными разновидностями вулканитов; в строении верхних покровов наблюдаются приконтактовые зоны миндалекаменных пород. Кроме лав, встречаются прослои туфов базитового и фельзического составов, мощностью от долей до нескольких метров, а также пластовые силлоподобные тела средне- и крупнозернистых габбро-долеритов мощностью до 80 м. Судя по спорадическому появлению шаровых лав, извержения в ряде случаев происходили под водой. К северу от Печенгской структуры широко проявлены дайки северо-восточного простирания, состав которых аналогичен маярвинским базальтам и андезибазальтам. Можно предположить, что область ареального вулканизма этого времени выходила далеко за площадь развития бассейнов седиментации.

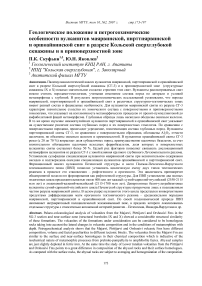

По данным НПЦ "Кольская сверхглубокая" (Кольская сверхглубокая, 1984), разрез маярвинской свиты в СГ-3 включает в себя три пачки пород (рис. 2), сложенных, в основном, апобазитовыми амфибол-плагиоклазовыми и биотит-амфибол-плагиоклазовыми сланцами. По данным наших исследований, разрез свиты в СГ-3 представляет собой переслаивание покровов измененных базальтов и андезибазальтов, реже андезитов с силлами дифференцированных габбро-долеритов (интервалы 6185.06220.0, 6345.0-6354.5, 6452.5-6472.5, 6478.0-6491.0, 6613.0-6670.0 и 6758.0-6823.0 м). В разрезе скв. Х вулканиты также в основном представлены покровами базальтов, андезибазальтов и андезитов, реже пикробазальтов, а также редкими силлами габбро-долеритов (рис. 2). В целом разрезы маярвинской свиты в СГ-3 и скв. Х весьма сходны, но не идентичны. Верхняя часть свиты в обоих сопоставляемых объектах представлена чередованием покровов базальтов и андезибазальтов. В то же время в разрезе СГ-3 гораздо большую роль играют пластовые силлоподобные тела габбро-долеритов. Скважина Х не пересекла разрез свиты полностью и не вскрыла нижние мощные тела габбро-долеритов, отмеченные в основании разреза свиты в СГ-3 (интервалы 6613.0-6670.0 м и 6758.0-6823.0 м). В то же время тело габбро-долеритов в интервале 6185.0-6220.0 м имеет аналог в разрезе скв. Х в интервале 990.5-1045.0 м. Отметим также, что скв. Х не дошла до горизонта среднекислых вулканитов, приуроченного к низам маярвинской свиты в разрезе СГ-3 (6374.0-6420.0 м).

В остальном вулканиты маярвинской свиты в СГ-3 и скв. Х вполне отвечают понятию гомологичности. Однако породы поверхностного и приповерхностного уровней слабо рассланцованы, в них преобладают массивные и миндалекаменные текстуры; структуры пород типичные магматогенные: офитовая, микроофитовая, интерсертальная, вариолитовая, полнокристаллическая, фельзитовая и др. (табл. 1). Вулканиты в разрезе СГ-3 характеризуются гораздо большей степенью метаморфизма и тектонического преобразования (табл. 2). В глубинных породах отмечены лишь реликтовые признаки габбро-офитовой структуры в измененных габбро-долеритах, а в основном породы приобретают типичные структуры метаморфических пород – гранобластовую, нематогранобластовую, лепидогранобластовую и др. В глубинных маярвинских породах актинолит преобразуется в роговую обманку. Содержание плагиоклаза снижается, но количество кварца возрастает. В ряде шлифов отмечен вторичный микроклин.

- 5900*

- 6000-

- 6100 -

-6200-

L Долериты L.

Базальты

БазальтыУ андезибазальты.

. 6300 -

Долериты L долериты

V Базальты V

- 6400-

- 6600 -

- 6700

-6800

Базальты v

^ ^ '£ к Долериты

- 6500- v

Рис. 2. Схематическая литолого-стратиграфическая колонка вулканогенных пород маярвинской свиты в разрезах СГ-3 (левая колонка – ранние данные ( Кольская сверхглубокая , 1984), правая – по нашим данным) и скв. Х.

Базальты.

андезибазальты

V Андезиты v

Базальты.

андезибазальты

Базальты,

V андезибазальты.

андезиты

андезибазальты

Пирттиярвинская и оршоайвинская вулканогенные свиты (нижний ятулий). Вулканиты нижнего ятулия везде залегают согласно на одновозрастных осадочных породах. Их состав чрезвычайно разнообразен, что является характерной особенностью ятулийских пород во всем разрезе раннего докембрия Кольско-Карельского региона. Наибольшей мощности (порядка 2000 м) вулканиты этого уровня достигают в пределах грабенообразного блока, ограниченного с запада Западнопеченгским (Куэтсярвинским), а с востока – Мехтсяврским синвулканическими разломами. Разрез здесь представлен двумя приблизительно равными по мощности свитами (пирттиярвинской в основании разреза и оршоайвинской в его кровельной части), разделенными горизонтом туфоконгломератов и туфосланцев мощностью до 40 м, к экзоконтактам которого часто приурочены покровы базальтовых пиллоу-лав.

В основании разреза пирттиярвинской свиты залегают туфы ферропикритового состава, сменяющиеся вверх по разрезу муджиеритами, субщелочными ферроандезибазальтами и андезитами, затем трахиандезитами и, наконец, железистыми трахидацитами и дацитами. Вулканиты свиты хорошо стратифицированы и представляют собой серию лавовых покровов, а также пластов и горизонтов туфов, туфолав, палеоигнимбритов, туфоагломератов. Мощность покровов колеблется от 0.5 м до нескольких десятков метров. В породах широко распространены флюидальные, флюидально-полосчатые, эвтакситовые и такситовые текстуры. Оршоайвинская свита сложена мощными (до 50 м) покровами массивных, реже пиллоу-лав ферробазальтового состава, а также покровами щелочных базальтов, в меньшей степени трахитов и небольшими прослоями туфов среднекислого состава. Среди вулканических образований оршоайвинской свиты были зафиксированы субизометричные вулканические купола поперечником в десятки и первые сотни метров, сложенные железистыми трахитами. Все исследователи признают преимущественно наземный характер извержений, о чем свидетельствует наличие кор выветривания и шлаковых корок черного цвета с высокой степенью окисленности железа. Наряду с этим, эпизодически происходили подводные излияния, с которыми связано формирование шаровых лав.

Таблица 1. Минеральный состав (об. %) и структура пород маярвинской, пирттиярвинской и оршоайвинской свит поверхностного и приповерхностного (скв. Х и IX) уровней

|

Порода |

Структура |

Минерал |

|||||||||||

|

Пл |

Кв |

Акт |

Хл |

Бт |

Мск |

Эп |

Стекло |

Ка |

Сф |

Мгн |

Руд |

||

|

Оршоайвинская свита |

|||||||||||||

|

Ферробазальт |

Офитовая, интерсертальная |

20-30 |

– |

35-45 |

5-10 |

– |

– |

2-8 |

15-20 |

1-5 |

2-3 |

– |

0-2 |

|

Муджиерит |

Офитовая, микролитовая |

20-30 |

0-3 |

40-50 |

6-12 |

– |

– |

3-10 |

15-20 |

– |

5-8 |

5-8 |

0-1 |

|

Трахит |

Призматическизернистая |

15-25 |

8-12 |

– |

15-25 |

– |

7-12 |

2-6 |

15-25 |

– |

3-6 |

8-12 |

0-1 |

|

Пирттиярвинская свита |

|||||||||||||

|

Базальт |

Офитовая, интерсертальная |

30-35 |

– |

35-45 |

5-10 |

8-12 |

– |

2-8 |

– |

1-5 |

2-3 |

2-5 |

0-2 |

|

Андезибазальт |

Микроофитовая, интерсертальная |

40-45 |

– |

25-35 |

5-8 |

– |

– |

2-10 |

– |

1-7 |

2-5 |

2-4 |

0-2 |

|

Андезит |

Полнокристаллическая |

45-55 |

2-6 |

15-25 |

8-15 |

– |

– |

6-10 |

– |

2-4 |

1-3 |

2-4 |

0-2 |

|

Муджиерит |

Офитовая, микролитовая |

25-35 |

0-7 |

35-45 |

0-12 |

0-15 |

– |

3-12 |

– |

0-5 |

1-4 |

5-12 |

0-1 |

|

Трахиандезит |

Криптокристаллическая |

20-35 |

8-12 |

– |

15-25 |

– |

7-12 |

2-6 |

15-25 |

– |

3-6 |

8-12 |

0-1 |

|

Трахидацит |

Фельзитовая, криптокристаллическая |

25-35 |

10-15 |

– |

3-7 |

4-6 |

15-20 |

6-8 |

20-25 |

– |

4-8 |

12-15 |

0-2 |

|

Маярвинская свита |

|||||||||||||

|

Пикробазальт |

Офитовая, микролито-гиалиновая |

18-20 |

– |

50-55 |

9-15 |

– |

– |

1-6 |

– |

1-5 |

2-4 |

– |

0-1 |

|

Базальт |

Офитовая, интерсертальная, вариолитовая |

35-40 |

– |

45-55 |

3-5 |

2-5 |

– |

1-4 |

– |

1-5 |

1-2 |

– |

0-2 |

|

Андезибазальт |

Микроофитовая, интерсертальная |

40-50 |

5-10 |

35-40 |

1-5 |

0-8 |

– |

2-6 |

– |

0-4 |

2-5 |

0-2 |

0-2 |

|

Андезит |

Призматическизернистая |

45-55 |

2-8 |

8-12 |

10-5 |

10-22 |

0-5 |

6-10 |

– |

2-4 |

1-3 |

0-2 |

0-2 |

|

Андезидацит |

Фельзитовая, полнокристаллическая |

50-60 |

8-12 |

– |

3-7 |

8-12 |

5-7 |

6-8 |

– |

– |

4-7 |

1-3 |

0-2 |

|

Габбро-долерит |

Габбро-офитовая |

35-40 |

– |

40-55 |

1-4 |

8-10 |

– |

6-8 |

– |

– |

4-6 |

– |

0-2 |

Таблица 2. Минеральный состав (об. %) и структура пород маярвинской, пирттиярвинской и оршоайвинской свит в разрезе СГ-3

|

Порода |

Структура |

Минерал |

|||||||||||

|

Пл |

Кв |

Роб |

Хл |

Бт |

Мск |

Эп |

Мкл |

Ка |

Сф |

Мгн |

Руд |

||

|

Оршоайвинская свита |

|||||||||||||

|

Базальт |

Реликты офитовой |

25-35 |

3-5 |

45-55 |

– |

5-10 |

3-8 |

– |

– |

– |

6-8 |

0-2 |

|

|

Муджиерит |

То же |

20-30 |

3-7 |

45-55 |

– |

5-8 |

3-10 |

– |

– |

– |

8-12 |

0-1 |

|

|

Трахит |

Реликты призматическизернистой |

30-40 |

5-8 |

20-25 |

5-10 |

10-15 |

2-6 |

– |

– |

– |

8-17 |

0-1 |

|

|

Пирттиярвинская свита |

|||||||||||||

|

Базальт |

Нематогранобластовая |

20-35 |

5-7 |

45-50 |

3-8 |

8-10 |

– |

2-8 |

– |

– |

– |

6-10 |

0-1 |

|

Андезибазальт |

То же |

40-45 |

7-12 |

25-35 |

3-5 |

5-8 |

– |

2-7 |

– |

– |

– |

6-10 |

0-2 |

|

Муджиерит |

>> |

20-30 |

3-7 |

45-55 |

– |

5-10 |

– |

3-10 |

– |

– |

– |

8-12 |

0-1 |

|

Трахиандезит |

Лепидонематогранобластовая |

40-45 |

8-12 |

5-10 |

– |

15-25 |

– |

2-6 |

– |

– |

– |

5-10 |

0-1 |

|

Трахидацит |

Лепидогранобластовая |

45-55 |

10-15 |

– |

– |

20-25 |

– |

5-8 |

– |

– |

– |

12-15 |

0-1 |

|

Маярвинская свита |

|||||||||||||

|

Пикробазальт |

Лепидонематогранобластовая |

18-20 |

– |

55-60 |

– |

– |

– |

1-6 |

– |

– |

– |

– |

0-1 |

|

Базальт |

То же |

35-45 |

0-5 |

45-55 |

0-2 |

2-5 |

– |

1-4 |

0-2 |

– |

– |

– |

0-2 |

|

Андезибазальт |

Лепидогранобластовая |

40-50 |

5-7 |

40-45 |

1-5 |

3-8 |

– |

1-4 |

0-2 |

– |

0-2 |

– |

0-2 |

|

Андезит |

То же |

20-35 |

10-15 |

15-25 |

15-20 |

0-5 |

– |

6-10 |

0-5 |

0-2 |

1-3 |

0-2 |

1-4 |

|

Андезидацит |

>> |

35-45 |

20-25 |

0-7 |

15-20 |

0-5 |

0-5 |

4-8 |

0-5 |

0-2 |

0-2 |

0-1 |

1-4 |

|

Габбро-долерит |

Метагаббро-офитовая |

40-50 |

1-5 |

40-55 |

1-5 |

5-10 |

– |

2-8 |

1-6 |

– |

4-6 |

2-5 |

0-2 |

Примечание к таблицам 1, 2: минералы: Пл – плагиоклаз, Кв – кварц, Акт – актинолит, Роб – роговая обманка, Хл – хлорит, Бт – биотит, Мск – мусковит, Эп – эпидот, Стекло – вулканическое стекло, Мкл – микроклин, Ка – карбонат, Сф – сфен, Мгн – магнетит, Руд – рудный минерал.

сг-з

СКВАЖИНЫ IX и X

Осадки

4900-

5000-

5100 -

5200-

5300-

5400-

5500-

5600-

1100 -

Трахиандсзиты, трахидациты,

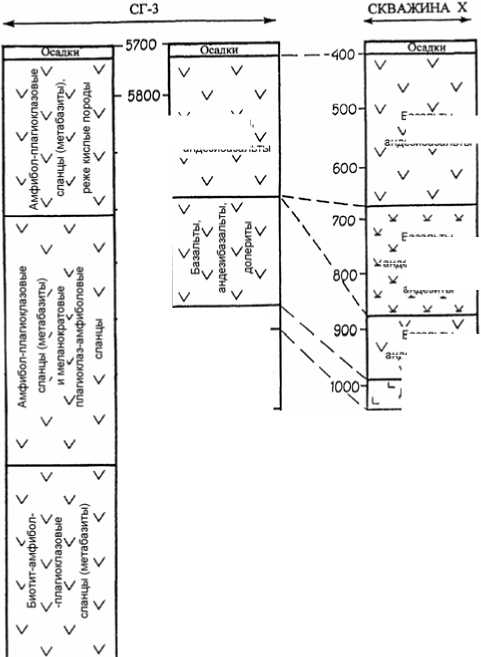

Рис. 3. Схематическая литолого-стратиграфическая колонка вулканогенных пород оршоайвинской и пирттиярвинской свит в разрезах СГ-3 (левая колонка – ранние данные ( Кольская сверхглубокая , 1984), правая – по нашим данным) и скв. IX и Х

Магнстит-амфибол-плас v сланцы (метабазиты)

Магнетит-амфибол-биотит-плагиоклазовыс

сланцы (мстаандсзиты)

Магнетит-биотит-плагиоклазовые

X сланцы

(метатрахиаидезиты)

Магнстит-амфибол-плагиоклазовые

V сланцы (метабазиты)

5400"

5500-

5600-

Трахидациты муджисриты х х

X X

Базальты '

Базальты,

Трахиандсзиты,

X х трахидациты.

х

х х

х

Муджисриты, V базальты

Трахиандсзиты

Базальты, андезибазальты,

Базальты, муджисриты

Муджисриты, андезиты, трахиандсзиты

Базальты,

муджиериты

Базальты,

муджисриты

По данным НПЦ "Кольская сверхглубокая" ( Кольская сверхглубокая , 1984), разрез этих вулканогенных свит включает в себя четыре пачки пород, представленных магнетит-плагиоклаз-амфиболовыми сланцами (метадиабазами), магнетит-амфибол-биотит-плагиоклазовыми сланцами (метаандезитами), а также магнетит-биотит-плагиоклазовыми сланцами (метатрахиандезитами) (рис. 3).

Результаты проведенного петрографического и петрохимического изучения вулканитов существенно уточняют эти данные. Разрез оршоайвинской свиты в СГ-3 представлен переслаивающимися покровами базальтов, ферробазальтов, муджиеритов, трахиандезитов и дацитов. Разрез пирттиярвинской свиты – чередованием покровов базальтов, муджиеритов, трахиандезитов и лавобрекчий дацитового состава.

Таким образом, разрез оршоайвинской свиты сформирован преимущественно покровами основных, в меньшей степени среднекислых лав и лавобрекчий. В пределах всего разреза свиты (до рубежа 5146.0 м) в рассланцованных породах сохраняются реликтовые признаки первичномагматических структур. Глубже этого рубежа вулканиты интенсивно рассланцованы и приобретают структуры метаморфических пород – лепидогранобластовую и нематобластовую. Горизонт туфогенных серицит-углеродистых сланцев, разделяющий породы оршоайвинской и пирттиярвинской свит, не зафиксирован в керне скважины СГ-3. Однако этот горизонт четко фиксируется на диаграмме гамма-спектрального каротажа (материалы НПЦ "Кольская сверхглубокая"). Верхняя и средняя части разреза пирттиярвинской свиты (интервал 5160.0-5540.0 м) сложены покровами преимущественно среднекислых вулканитов – трахиандезитов и трахидацитов, реже метамуджиеритов. Однако основание разреза свиты

(интервал 5540.0-5642.0 м) составляет горизонт базитовых пород – базальтов и муджиеритов. Низ пирттиярвинской свиты подсечен скв. X; вся оршоайвинская свита, а также верхняя и средняя части пирттиярвинской свиты – скважиной IX (см. рис. 3). Вулканиты оршоайвинской свиты представлены чередующимися покровами ферробазальтов, базальтов, муджиеритов и реже трахиандезитов и трахидацитов. Горизонт туфогенных серицит-углеродистых сланцев мощностью около 6 м разделяет породы этих свит. Нижележащие породы пирттиярвинской свиты, представлены чередованием покровов базальтов, муджиеритов, трахиандезитов и трахидацитов.

Из сопоставления разрезов оршоайвинской свиты по скв. СГ-3 и скв. IX следует, что верхние их части, сложенные покровами муджиеритов, а также трахиандезитов и трахидацитов, аналогичны по строению. Средняя часть разреза свиты в обеих скважинах представлена горизонтом, сложенным покровами базальтов. При этом в разрезе скважины IX этот горизонт имеет увеличенную мощность (интервал 450.0-535.0 м), по сравнению с разрезом СГ-3 (интервал 5035.0-5060.0 м). Низы оршоайвинской свиты в разрезах СГ-3 и скв. IX сложены чередующимися покровами среднекислых и основных лав и лавобрекчий, причем в скв. IX и этот горизонт имеет вдвое большую мощность, по сравнению с разрезом СГ-3. Разрез пирттиярвинской свиты в СГ-3 и скв. IX и Х (см. рис. 3) сформирован в основном переслаивающимися покровами среднекислых и базальтоидных щелочных лав. Низы разреза пирттиярвинской свиты представлены горизонтом базальтов, андезибазальтов и муджиеритов, который в интервале 0-275.0 м подсечен скв. X (на сводной колонке скв. IX и X на рис. 3 этот горизонт расположен ниже 1300 м). Мощность этого горизонта составляет 102.0 м для разреза СГ-3 и 275.0 м для разреза скв. X. Остальная часть разреза свиты в скв. IX (интервал 805.0-1300.0 м на сводной колонке) отличается, по сравнению с разрезом СГ-3, большей основностью (интервалы 820.0-915.0 м и 970.0-1150.0 м представлены, в основном, чередующимися покровами базальтов и муджиеритов, реже среднекислых лав).

В целом разрезы этих свит в СГ-3 и скв. IX и Х вполне удовлетворяют требованиям гомологичности. В то же время породы приповерхностного уровня обычно слабо рассланцованы, особенно в пределах оршоайвинской свиты. В них преобладают массивные, флюидальные, кластические и миндалекаменные текстуры. Структуры пород типичные магматогенные: офитовая, микроофитовая, микролито-гиалиновая, полнокристаллическая, фельзитовая и др. (табл. 1). Породы пирттиярвинской свиты рассланцованы гораздо интенсивнее. Наряду с первичными реликтовыми магматическими текстурами, в них часто наблюдаются сланцеватые и гнейсовидные текстуры метаморфических пород. В то же время вулканиты СГ-3 характеризуются гораздо большей степенью метаморфизма и тектонического преобразования пород (табл. 2). В оршоайвинской свите в разрезе СГ-3 отмечены лишь реликтовые признаки офитовой, призматическизернистой и других первичных структур вулканических пород. Глубинные породы пирттиярвинской свиты имеют уже типичные структуры метаморфических пород – гранобластовую, нематогранобластовую, лепидогранобластовую и др. В глубинных породах полностью исчезает вулканическое стекло, замещаемое вторичными минералами – хлоритом, эпидотом, карбонатом и др. Снижается содержание плагиоклаза, мусковита, эпидота и карбоната, но возрастает количество кварца. Актинолит преобразуется в роговую обманку, сфен замещается лейкоксеном.

3. Соотношение типов пород и вопросы петрогеохимии маярвинской, пирттиярвинской и оршоайвинской вулканогенных свит

Маярвинская вулканогенная свита. Отмечая значительную роль вулканитов андезибазальтового состава в формировании разреза маярвинской свиты, исследователи печенгского вулканизма обычно относили породы этого уровня к андезибазальтовой формации (Предовский и др., 1974; Кременецкий, Овчинников, 1986; Смолькин и др., 1995). Этот вопрос, тем не менее, требует обсуждения. Бесспорно, что андезибазальты составляют значительную часть разреза свиты, вскрытой скважиной СГ-3. Некоторые исследователи приводят для них даже цифру 92 %, что вряд ли соответствует истине, ибо одних только базальтоидов в разрезе свиты, по нашим данным, не менее 25 %, и около 10 % андезитов. Среди вулканитов петрогеохимического разреза 5, составленного для зоны, находящейся к северу от СГ-3 (рис. 1), соотношение базальтов, андезибазальтов и андезитов (вместе с дацитами) составляет, соответственно, 20 : 65 : 15 (табл. 3, разрез 5). Очень близкое соотношение (25 : 65 : 10) и в вулканитах свиты СГ-3 (табл. 3, разрез 5А). Совершенно иное соотношение этих пород в зонах, расположенных западнее СГ-3. На крайнем западе структуры (табл. 3, разрез 1) это соотношение составляет 20 : 15 : 65 (явное преобладание андезитов и дацитов). Наиболее представительный петрогеохимический разрез свиты, составлен для зоны, находящейся к югу от пос. Сальмиярви (табл. 3, разрез 2). Здесь в основании разреза залегают субвулканические пластовые тела высокотитанистых габбро-долеритов, которые сменяются вверх по разрезу покровами базальтов, андезибазальтов и андезитов. Соотношение этих пород составляет 30 : 45 : 25, т.е. налицо преобладание (но не подавляющее) андезибазальтов над базальтами и андезитами. В петрогеохимическом разрезе 3, составленном для северной части структуры, в районе оз. Пиэнни-куйва-ярви, соотношение вулканитов равно 30 : 20 : 50, т.е. налицо явное преобладание базальтов и андезитов над андезибазальтами, а в петрогеохимическом разрезе 4, составленном по данным скв. Х, это соотношение составляет 30 : 40 : 30, т.е. каждый из этих типов пород внес в формирование разреза примерно равную долю. Подобное, иногда достаточно резкое, отличие вулканических разрезов соседних фациальных зон, нередко расположенных всего в нескольких километрах друг от друга, было обусловлено, прежде всего, малой подвижностью и высокой вязкостью в поверхностных условиях лав среднекислого состава, способных эффективно участвовать в формировании разрезов лишь в непосредственной близости от центров извержения, представлявших собой небольшие эруптивные центры с автономными источниками питания.

Таким образом, детальные петрогеохимические исследования показали, что вулканические ассоциации маярвинского времени в различных фациальных зонах имеют разный состав, объем и фациальные характеристики. Учитывая все вышеизложенное, представляется целесообразным считать всю совокупность вулканитов свиты продуктом Mg-базальт-андезибазальт-андезит-дацитовой формации с автономным характером проявления вулканизма в отдельных зонах.

Из данных табл. 4 видно, что вулканиты маярвинской свиты, как глубинного, так и поверхностного уровней, представлены в основном магнезиальными базальтами, субщелочными базальтами, ферробазальтами, андезибазальтами и андезитами. Базитовые вулканиты свиты относятся, в основном, к кварц-нормативным гиперстеновым, реже оливин-нормативным разновидностям, в то время как андезитоиды – к кварц-нормативным гиперстен-авгитовым породам. Среднекислые вулканиты свиты относятся к магнезиально-железистым и низкоглиноземистым разновидностям – содержание MgO в них колеблется в пределах 3-6 %, суммарное содержание Fe – 9-12 %, а глинозема – 12-15 %. Существенных различий в химическом составе вулканитов из разреза СГ-3 и поверхностного уровня нет (табл. 4), что в известной степени подтверждает представления А.А. Предовского (1974) об изохимичности состава вулканитов Печенгской структуры, метаморфизованных в интервале от пренит-пумпеллиитовой до амфиболитовой фаций метаморфизма. Глубинные образцы лишь несколько обеднены окисным железом. В целом вулканиты представлены породами нормальной щелочности и относятся к дифференцированному, непрерывному по кремнекислотности формационному типу.

Таблица 3. Соотношение вулканитов различного состава (об. %) в петрогеохимических разрезах маярвинской вулканогенной свиты

|

Номер разреза |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

5A |

|

Базальты |

20 |

30 |

30 |

30 |

20 |

25 |

|

Андезибазальты |

15 |

45 |

20 |

40 |

65 |

65 |

|

Андезиты и дациты |

65 |

25 |

50 |

30 |

15 |

10 |

Примечание: разрез 1 занимает самое западное положение в структуре, разрез 5 – самое вoсточное; остальные разрезы занимают промежуточное положение (рис. 1). Разрез 5А составлен по породам СГ-3.

Таблица 4. Средний состав (мас. %) наиболее распространенных типов вулканитов маярвинской свиты СГ-3 и поверхностного уровня

|

Компоненты |

Базальты магнезиальные |

Базальты субщелочные |

Ферробазальты |

Андезибазальты |

Андезиты |

|||||

|

СГ-3 (n = 7) |

Поверх. (n = 3) |

СГ-3 (n = 3) |

Поверх. (n = 12) |

СГ-3 (n = 12) |

Поверх. (n = 2) |

СГ-3 (n = 46) |

Поверх. (n = 40) |

СГ-3 (n = 11) |

Поверх. (n = 21) |

|

|

SiO 2 |

52.60 |

53.07 |

51.53 |

51.27 |

48.23 |

47.64 |

55.55 |

55.24 |

58.36 |

58.88 |

|

TiO 2 |

0.97 |

0.87 |

0.98 |

1.09 |

1.66 |

2.22 |

0.95 |

1.00 |

1.20 |

1.07 |

|

Al 2 O 3 |

12.22 |

11.96 |

14.32 |

14.24 |

13.41 |

11.99 |

14.70 |

14.06 |

13.11 |

13.06 |

|

Fe 2 O 3 |

0.35 |

0.49 |

2.34 |

2.38 |

2.35 |

7.32 |

1.48 |

2.79 |

2.10 |

2.90 |

|

FeO |

10.01 |

10.37 |

9.71 |

9.67 |

13.67 |

9.82 |

8.13 |

7.96 |

9.26 |

7.33 |

|

MnO |

0.16 |

0.16 |

0.17 |

0.19 |

0.26 |

0.18 |

0.16 |

0.16 |

0.14 |

0.18 |

|

MgO |

8.58 |

8.74 |

6.00 |

6.11 |

6.28 |

7.85 |

5.64 |

4.63 |

3.38 |

3.19 |

|

CaO |

9.09 |

8.86 |

8.22 |

8.14 |

8.55 |

7.58 |

7.65 |

7.43 |

6.41 |

6.47 |

|

Na 2 O |

2.34 |

2.00 |

3.48 |

3.29 |

2.63 |

2.68 |

3.19 |

3.35 |

3.13 |

3.23 |

|

K 2 O |

1.37 |

1.63 |

1.47 |

1.03 |

0.84 |

0.81 |

1.55 |

1.49 |

1.48 |

1.80 |

|

P 2 O 5 |

0.17 |

0.14 |

0.12 |

0.17 |

0.18 |

0.20 |

0.17 |

0.17 |

0.17 |

0.22 |

|

H 2 O- |

0.11 |

0.24 |

0.14 |

0.16 |

0.10 |

0.25 |

0.13 |

0.26 |

0.08 |

0.28 |

|

H 2 O+ |

1.85 |

1.29 |

1.64 |

1.94 |

1.74 |

1.70 |

1.29 |

1.52 |

1.42 |

1.45 |

|

CO 2 |

0.18 |

0.20 |

0.08 |

0.07 |

0.05 |

0.11 |

0.10 |

0.16 |

0.02 |

0.23 |

|

Сумма |

100.00 |

100.02 |

100.20 |

99.66 |

99.95 |

100.35 |

100.71 |

100.20 |

100.26 |

100.29 |

Примечание: результаты анализов глубинных пород – данные СГ-3. Анализы поверхностных и приповерхностных пород выполнены в Химической лаборатории ГИ КНЦ РАН, аналитики Ю.Н. Новикова, Л.В. Малышева, Н.П. Калугина, Т.В. Ивонина, Е.А. Апанасевич.

Приведенные в табл. 4 данные в основном не противоречат установленному при детальном картировании процентному соотношению отдельных петрохимических типов вулканитов в разрезе свиты. В табл. 5 приведено содержание главных, рассеянных и редкоземельных элементов в единичных представительных анализах вулканитов маярвинской свиты СГ-3, а также поверхностного и приповерхностного (скв. Х) уровней, причем сопоставлялись также результаты менее представительных анализов, не представленных в таблице. Можно отметить некоторое обеднение глубинных образцов литием (10-12 г/т против 30-40 г/т у поверхностных гомологов), рубидием (5-40 г/т против 55-100 г/т у поверхностных гомологов), стронцием (на порядок) и барием (в 2-3 раза), а также цирконием (30-55 г/т против 120-210 г/т у поверхностных гомологов) и ниобием (0.6-3.0 г/т против 9-18 г/т у поверхностных гомологов).

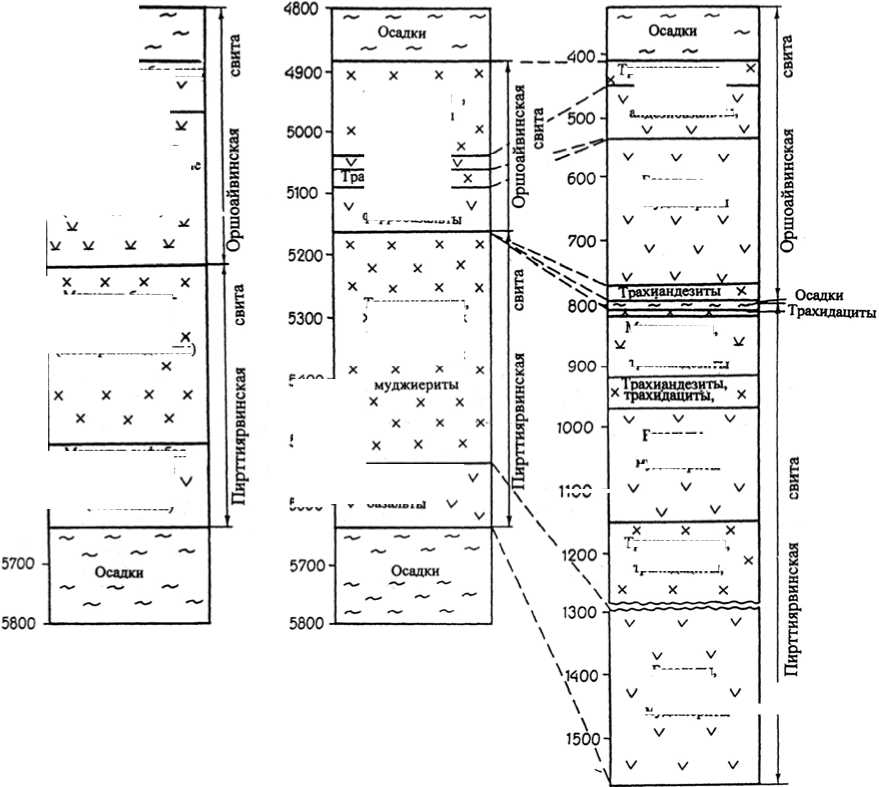

На диаграмме AFM (рис. 4А) часть фигуративных точек, отражающих состав вулканитов свиты, расположена в пределах поля известково-щелочной петрохимической серии (55 %), другая – толеит-базальтовой (45 %); это, вероятно, объяснятся контаминацией сиалическим материалом коры магматического расплава меланобазальтового состава.

Таблица 5. Содержание главных, рассеянных и редкоземельных элементов (мас. %, г/т) в единичных анализах вулканитов маярвинской свиты СГ-3, приповерхностного (скв. Х) и поверхностного уровней

|

Компоненты |

СГ-3 |

Поверхностные обнажения и скважина Х |

|||||||

|

Базальт (обр. СГ-6666.4) |

Андезиба-зальт(обр. СГ-6638.0) |

Андезит (обр. СГ-6274.0) |

Пикрит (обр. Н-91/11) |

Базальт (обр. X-663.0) |

Андезиба-зальт (обр. Х-412.6) |

Андезит (обр. Х-453.4) |

Андезида-цит (обр. Н-91/10) |

Дацит (обр. Н-91/14) |

|

|

SiO 2 |

53.40 |

54.04 |

58.37 |

49.29 |

53.36 |

54.66 |

58.52 |

62.28 |

66.58 |

|

TiO 2 |

0.92 |

0.86 |

0.95 |

1.74 |

0.68 |

0.77 |

1.05 |

0.61 |

1.00 |

|

Al 2 O 3 |

14.16 |

14.01 |

13.41 |

6.20 |

14.89 |

13.91 |

12.42 |

11.88 |

12.36 |

|

Fe 2 O 3 |

0.75 |

1.15 |

2.70 |

2.98 |

2.90 |

4.86 |

2.85 |

2.11 |

2.80 |

|

FeO |

9.65 |

8.05 |

7.34 |

9.36 |

6.10 |

5.74 |

7.93 |

6.12 |

5.41 |

|

MnO |

0.19 |

0.15 |

0.11 |

0.22 |

0.17 |

0.15 |

0.17 |

0.13 |

0.09 |

|

MgO |

6.09 |

5.72 |

4.75 |

14.51 |

5.85 |

4.90 |

3.06 |

3.53 |

1.12 |

|

CaO |

8.49 |

9.23 |

5.82 |

10.10 |

6.35 |

6.66 |

4.41 |

6.95 |

4.05 |

|

Na 2 O |

3.22 |

3.52 |

2.72 |

0.93 |

4.00 |

3.61 |

4.05 |

3.91 |

2.60 |

|

K 2 O |

1.30 |

1.27 |

1.38 |

0.64 |

2.30 |

2.01 |

1.96 |

0.43 |

2.47 |

|

H 2 O- |

0.10 |

0.12 |

0.14 |

0.31 |

0.24 |

0.16 |

0.22 |

0.17 |

0.10 |

|

H 2 O+ |

1.74 |

1.60 |

1.94 |

3.38 |

2.29 |

1.84 |

2.07 |

0.98 |

1.21 |

|

P 2 O 5 |

0.12 |

0.14 |

0.21 |

0.07 |

0.15 |

0.11 |

0.22 |

0.14 |

0.22 |

|

CO 2 |

0.10 |

0.36 |

0.35 |

0.19 |

0.17 |

0.30 |

0.61 |

0.78 |

0.10 |

|

Сумма |

100.23 |

100.22 |

100.19 |

99.92 |

99.45 |

99.68 |

99.54 |

100.02 |

100.11 |

|

Li |

12 |

12 |

10 |

не опр. |

33 |

40 |

40 |

не опр. |

не опр. |

|

Rb |

33 |

20 |

24 |

58 |

61 |

69 |

67 |

65 |

57 |

|

Sr |

26 |

29 |

31 |

51 |

236 |

414 |

218 |

296 |

181 |

|

Ba |

100 |

280 |

154 |

360 |

418 |

470 |

418 |

130 |

107 |

|

U |

1.1 |

0.9 |

1.1 |

не опр. |

0.93 |

0.87 |

1.06 |

не опр. |

не опр. |

|

Th |

3.0 |

4.1 |

5.5 |

не опр. |

4.09 |

4.09 |

5.45 |

не опр. |

не опр. |

|

Zr |

33 |

47 |

52 |

118 |

121 |

125 |

155 |

100 |

209 |

|

Nb |

2.8 |

1.8 |

2.4 |

20 |

9 |

11 |

11 |

10 |

18 |

|

Cu |

93 |

126 |

151 |

8 |

760 |

120 |

240 |

79 |

74 |

|

V |

196 |

236 |

238 |

170 |

210 |

220 |

230 |

160 |

88 |

|

Cr |

420 |

116 |

39 |

520 |

200 |

57 |

12 |

50 |

18 |

|

Co |

81 |

39 |

30 |

54 |

41 |

39 |

36 |

15 |

8 |

|

Ni |

140 |

52 |

19 |

740 |

56 |

48 |

24 |

40 |

15 |

|

La |

14 |

16 |

24 |

не опр. |

15 |

17 |

25 |

не опр. |

не опр. |

|

Ce |

42 |

40 |

54 |

не опр. |

38 |

40 |

54 |

не опр. |

не опр. |

|

Nd |

17 |

18 |

23 |

не опр. |

15 |

18 |

23 |

не опр. |

не опр. |

|

Sm |

3.2 |

3.62 |

4.70 |

не опр. |

3.60 |

3.62 |

4.70 |

не опр. |

не опр. |

|

Eu |

1.10 |

0.97 |

1.06 |

не опр. |

0.95 |

0.97 |

1.06 |

не опр. |

не опр. |

|

Tb |

0.7 |

0.42 |

0.62 |

не опр. |

0.40 |

0.42 |

0.62 |

не опр. |

не опр. |

|

Yb |

1.8 |

1.56 |

1.96 |

не опр. |

1.52 |

1.56 |

1.96 |

не опр. |

не опр. |

|

Lu |

0.5 |

0.24 |

0.31 |

не опр. |

0.24 |

0.24 |

0.31 |

не опр. |

не опр. |

Примечание: анализы глубинных пород – данные СГ-3. Анализы поверхностных и приповерхностных гомологов выполнены в Химической лаборатории ГИ КНЦ РАН, аналитики Ю.Н. Новикова, Л.В. Малышева, Н.П. Калугина,

Т.В. Ивонина, Е.А. Апанасевич; рудные элементы определены в Лаборатории физических методов исследования ГИ КНЦ РАН, аналитики В.А. Победоносцев, М.Ф. Лялина, Е.Э. Савченко. REE определены Г. Бругманном в Аналитическом центре университета г. Торонто.

Характерно, что фигуративные точки образцов из разреза СГ-3 располагаются на диаграмме совместно с точками поверхностных образцов, что подтверждает данные об их изохимичности. На диаграмме Пирса ( Pearсe et al. , 1977) фиксируется более дифференцированное расположение фигуративных точек для вулканитов свиты поверхностного уровня (рис. 4Б); характерным является наличие трех разнонаправленных трендов. Для андезибазальтов и андезитов нижней части разреза типично увеличение относительного содержания MgO (тренд I), андезибазальтам из средней части присуща противоположная тенденция (тренд II), а для базитовых пород из верхней части характерно изменение соотношения FeO и Al2O3 при стабильности MgO (тренд III). Аналогичные тенденции присущи и вулканитам СГ-3.

Рис. 4. Диаграммы AFM (А) и Пирса ( Pearce et al. , 1977) (Б) для вулканитов маярвинской, пирттиярвинской и оршоайвинской свит

I – маярвинская свита. Черные треугольники – вулканиты из разреза СГ-3. Оцифрованы образцы гомологов поверхностного уровня; II – пирттиярвинская и оршоайвинская свиты. Крупные черные кружки – вулканиты оршоайвинской свиты СГ-3, черные треугольники – вулканиты пирттиярвинской свиты СГ-3. Оцифрованы образцы поверхностного уровня (поле с пунктиром – вулканиты пирттиярвинской свиты; поле с штрих-пунктиром – вулканиты оршоайвинской свиты). На диаграмме Пирса – поля базальтов: внутриконтинентальных областей (К); океанических островов (ОО); срединно-океанических хребтов (СОХ); островных дуг (ОД) и островов океанических зон спрединга (ООС). Номера точек на всех диаграммах даны по возрастающей – от подошвы к кровле разрезов.

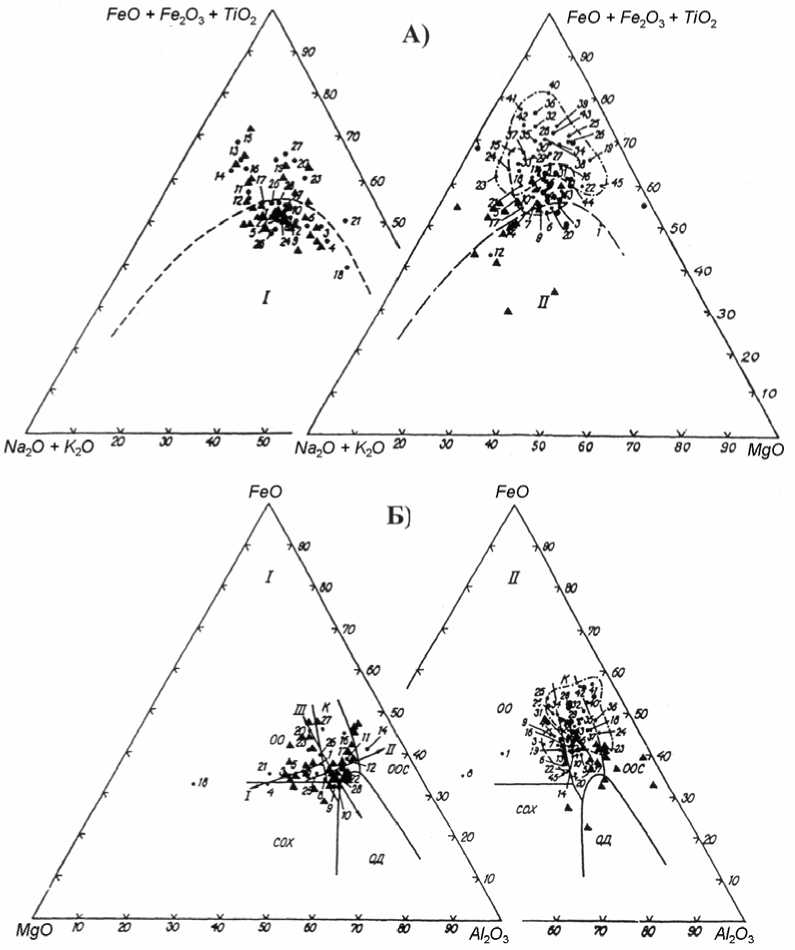

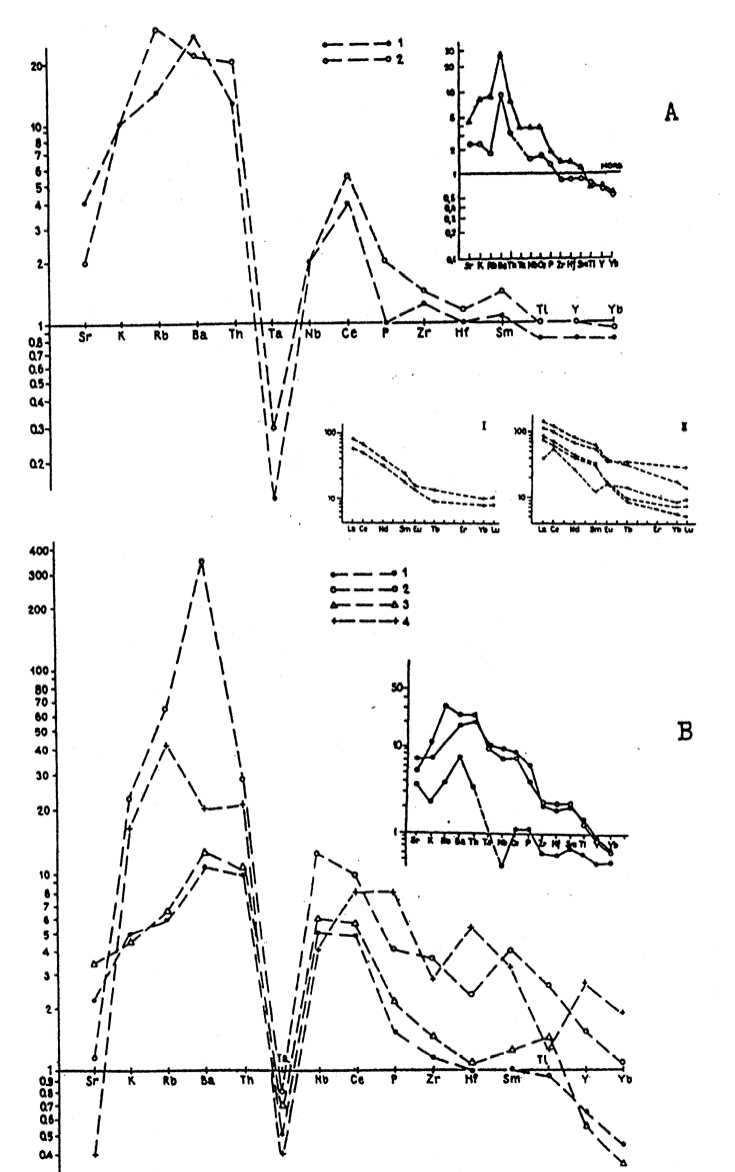

Рис. 5. Спайдеграммы микроэлементов, нормализованных по N-MORB, для вулканитов маярвинской, пирттиярвинской и оршоайвинской свит:

А. Маярвинская свита. 1 – андезибазальт ; 2 – андезит . В правом углу – спайдеграмма микроэлементов, нормализованных по N-MORB, для пород современного континентального рифта Рио-Гранде ( Фролова, Бурикова , 1997).

Б. Пирттиярвинская и оршоайвинская свиты. 1 – пикробазальт; 2 – муджиерит; 3 – трахиандезит; 4 – трахидацит.

В правом углу – спайдеграмма микроэлементов, нормализованных по N-MORB, для четвертичных базальтов и андезибазальтов вулканического пояса Анд ( Фролова, Бурикова , 1997).

В центре рисунка – спектры РЗЭ, нормированных по хондриту, для пород маярвинской (I), пирттиярвинской и оршоайвинской свит (II).

На спайдеграмме микроэлементов, нормализованных по N-MORB (рис. 5А), видно, что, в сравнении с примитивными океаническими базальтами, породы маярвинской свиты обогащены легкими крупноионными элементами (К, Rb, Ba, Th, Sr), имеют небольшой избыток Nb, Ce, Р, Zr, Sm, а по содержанию Hf, Ti, Y и Yb они близки N-MORB. Заметная отрицательная Та-аномалия указывает на присутствие корового материала в расплаве. В целом спайдеграмма андезитоидов близка таковым для вулканитов активных континентальных окраин и юных островных дуг ( Фролова, Бурикова , 1997) и мало напоминает спайдеграммы современных континентальных рифтов, одна из которых приведена на рисунке. Вулканиты свиты обогащены лантаноидами и характеризуются стабильными спектрами REE и слабо проявленной отрицательной Eu-аномалией (рис. 5А). Rb-Sr изохрона вулканитов отвечает возрасту 2338±30 млн лет; IR = 0.7044 ( Балашов , 1996).

Учитывая постоянное присутствие в сариолийских базальтах и андезибазальтах парагенетической ассоциации оливин + ортопироксен + клинопироксен + плагиоклаз + алюмохромит, а также высокую водонасыщенность Mg-базальт-андезибазальтовой ассоциации вулканитов, умеренную концентрацию в расплаве Ni и Cr и повышенное содержание LREE, В.Ф. Смолькин, А.Е. Борисов и А.А. Маракушев высказали предположение о принадлежности сариолийских вулканитов МС к марианит-бонинитовой серии ( Смолькин и др ., 1987).

Пирттиярвинская и оршоайвинская вулканогенные свиты. В результате проведенного формационного анализа нижнеятулийских вулканитов составлен латеральный ряд вулканических ассоциаций для пород пирттиярвинской и оршоайвинской свит (рис. 1, табл. 6). На западе Печенгской структуры (разрез 1) вулканиты этого уровня представлены лишь пирттиярвинскими породами, имеющими соотношение базальтов, муджиеритов, трахиандезитов и трахидацитов, соответственно, 10 : 0 : 90 : 0; на северо-западе (разрез 3) – пирттиярвинскими породами с соотношением базальтов, муджиеритов, трахиандезитов и трахидацитов, соответственно, 5 : 70 : 20 : 5 и породами оршоайвинской свиты с соотношением ферробазальтов, базальтов, муджиеритов и трахитов, соответственно, 60 : 20 : 15 : 5. Аналогичные характеристики для пирттиярвинской свиты (но не для оршоайвинской!) имеет разрез 3А, составленный по породам из СГ-3 (10 : 85 : 5 : 0). Причины резкого различия в составе глубинных пород и поверхностных гомологов оршоайвинской свиты будут освещены ниже. На востоке структуры (разрез 5) вулканиты этого уровня представлены пирттиярвинскими породами, имеющими соотношение базальтов, муджиеритов, трахиандезитов и трахидацитов, соответственно, 0 : 10 : 45 : 45, и породами оршоайвинской свиты, на 100 % состоящими из ферробазальтов.

Таким образом, собранный нами фактический материал дает примеры самого различного соотношения отдельных петрохимических разновидностей вулканитов в различных фациальных зонах, что позволяет существенно пересмотреть и переоценить значение тех или иных типов пород, в том числе и трахибазальтов, в формировании разрезов этих зон.

Многие исследователи печенгского вулканизма, учитывая значительную роль вулканитов субщелочной серии, в частности, железистых трахибазальтов (муджиеритов) в формировании разреза пород нижнего ятулия, обычно относили вулканиты пирттиярвинской и оршоайвинской свит к трахибазальтовой формации ( Предовский и др ., 1974; Кременецкий, Овчинников , 1986; Смолькин и др ., 1995). Этот вопрос, тем не менее, требует обсуждения, поскольку трахибазальты являются лишь отдельным звеном в сложной и многоступенчатой истории эволюции вулканизма нижнеятулийского времени. Кроме того, если вулканиты пирттиярвинской свиты действительно имели субщелочной тренд магматической дифференциации, то эволюция вулканизма оршоайвинского времени – пример взаимодействия и взаимопроникновения продуктов толеит-базальтовой (ферробазальты) и субщелочной (трахиты и трахиандезиты) серий.

Таблица 6. Соотношение вулканитов различного состава (об. %) в петрогеохимических разрезах пирттиярвинской и оршоайвинской свит

|

Номер разреза |

1 |

2 |

3 |

3A |

4 |

5 |

|

|

Пиртти-ярвинская свита |

Ферробазальты, пикробазальты |

10 |

35 |

5 |

10 |

25 |

0 |

|

Муджиериты, трахиандезибазальты |

0 |

45 |

70 |

85 |

50 |

10 |

|

|

Трахиандезиты |

90 |

5 |

20 |

5 |

15 |

45 |

|

|

Трахидациты |

0 |

15 |

5 |

0 |

10 |

45 |

|

|

Оршоай- |

Ферробазальты |

0 |

55 |

60 |

20 |

55 |

100 |

|

Базальты |

0 |

30 |

20 |

10 |

20 |

0 |

|

|

винская |

Щелочные базальты и муджиериты |

0 |

10 |

15 |

65 |

20 |

0 |

|

свита |

Трахиты |

0 |

5 |

5 |

5 |

5 |

0 |

Примечание: разрез 1 занимает самое западное положение в структуре, разрез 5 – самое вoсточное; остальные разрезы занимают промежуточное положение (рис. 1). Разрез 3А составлен по породам СГ-3.

Принимая во внимание все вышеизложенное и учитывая определенную автономность строения и состава пирттиярвинской и оршоайвинской свит в разрезе нижнего ятулия, мы считаем несколько упрощенным отнесение вулканитов этого уровня к трахибазальтовой формации. Представляется целесообразным считать всю совокупность вулканитов нижнего ятулия производной двух взаимозависимых и унаследованно развивавшихся, но в то же время достаточно автономных формаций, сформировавших, соответственно, разрезы этих свит.

Таблица 7. Средний состав (мас. %) наиболее распространенных типов вулканитов пирттиярвинской свиты СГ-3 и поверхностного уровня

|

я о я § о |

Ферропикриты |

Щелочные базальты |

Муджиериты |

Трахиандези-базальты |

Трахианде-зиты |

Трахидациты |

||||||

|

U II о Д' |

х ё II к |

II °^ |

о й К |

II °^ |

к ^ |

и и о Д' |

& 00 ё II к |

m сТ о Д' |

к ^ |

и и о Д' |

х' к ^ |

|

|

SiO 2 |

44.44 |

43.93 |

49.66 |

51.37 |

48.27 |

49.91 |

54.07 |

54.99 |

58.32 |

57.75 |

68.98 |

65.64 |

|

TiO 2 |

3.12 |

3.55 |

1.73 |

1.58 |

2.27 |

1.94 |

2.13 |

1.78 |

2.03 |

1.48 |

0.36 |

0.93 |

|

Al 2 O 3 |

8.52 |

8.50 |

13.93 |

12.71 |

14.46 |

13.76 |

16.02 |

13.68 |

15.11 |

14.47 |

9.97 |

13.70 |

|

Fe 2 O 3 |

5.80 |

5.58 |

6.25 |

6.53 |

5.94 |

8.30 |

6.93 |

9.08 |

6.54 |

6.23 |

1.91 |

4.34 |

|

FeO |

10.42 |

10.64 |

8.81 |

6.19 |

9.85 |

7.16 |

5.27 |

5.28 |

4.19 |

4.91 |

1.85 |

2.96 |

|

MnO |

0.21 |

0.23 |

0.25 |

0.18 |

0.23 |

0.17 |

0.10 |

0.16 |

0.11 |

0.12 |

0.09 |

0.07 |

|

MgO |

12.23 |

12.83 |

5.44 |

5.07 |

5.97 |

4.82 |

3.34 |

3.56 |

3.86 |

2.38 |

3.64 |

0.77 |

|

CaO |

9.08 |

8.57 |

5.84 |

6.17 |

4.83 |

4.46 |

2.71 |

3.93 |

1.85 |

2.33 |

5.09 |

1.30 |

|

Na 2 O |

0.20 |

0.24 |

5.26 |

4.82 |

4.09 |

4.23 |

5.03 |

4.84 |

5.26 |

5.41 |

0.78 |

5.08 |

|

K 2 O |

0.01 |

0.02 |

0.47 |

1.02 |

1.63 |

1.72 |

2.75 |

1.82 |

1.32 |

2.30 |

4.48 |

3.36 |

|

P 2 O 5 |

0.26 |

0.24 |

0.28 |

0.26 |

0.22 |

0.30 |

0.26 |

0.31 |

0.18 |

0.30 |

0.18 |

0.20 |

|

H 2 O- |

0.24 |

0.28 |

0.09 |

0.09 |

0.12 |

0.12 |

0.18 |

0.18 |

0.26 |

0.13 |

0.22 |

0.32 |

|

H 2 O+ |

4.75 |

4.93 |

1.72 |

1.59 |

2.03 |

1.55 |

1.03 |

1.67 |

0.73 |

1.84 |

1.23 |

1.10 |

|

CO 2 |

0.20 |

0.13 |

0.43 |

1.47 |

0.18 |

0.30 |

0.46 |

0.42 |

0.50 |

0.42 |

0.62 |

0.31 |

|

Сумма |

99.48 |

99.67 |

100.16 |

99.04 |

100.09 |

99.74 |

100.28 |

99.69 |

100.26 |

100.07 |

99.40 |

100.08 |

Таблица 8. Средний состав (мас. %) наиболее распространенных типов вулканитов оршоайвинской свиты СГ-3 и поверхностного уровня

|

Компоненты |

Ферробазальты |

Ферробазальты щелочные |

Трахиты железистые |

|||

|

СГ-3 (n = 7) |

Поверх. (n = 19) |

СГ-3 (n = 14) |

Поверх. (n = 4) |

СГ-3 (n = 1) |

Поверх. (n = 2) |

|

|

SiO 2 |

47.34 |

49.32 |

48.99 |

48.60 |

57.02 |

60.36 |

|

TiO 2 |

2.27 |

1.98 |

2.20 |

2.45 |

1.20 |

1.23 |

|

Al 2 O 3 |

13.48 |

13.50 |

13.91 |

14.02 |

14.14 |

14.11 |

|

Fe 2 O 3 |

6.75 |

6.80 |

6.43 |

10.67 |

6.31 |

5.44 |

|

FeO |

10.98 |

9.01 |

9.73 |

8.57 |

5.97 |

4.05 |

|

MnO |

0.22 |

0.20 |

0.22 |

0.12 |

0.11 |

0.07 |

|

MgO |

5.54 |

4.96 |

5.37 |

2.83 |

2.54 |

0.86 |

|

CaO |

6.02 |

6.28 |

4.94 |

4.00 |

3.05 |

1.13 |

|

Na 2 O |

3.00 |

3.12 |

4.32 |

2.37 |

8.00 |

7.01 |

|

K 2 O |

0.91 |

0.99 |

1.35 |

3.11 |

0.10 |

2.66 |

|

P 2 O 5 |

0.20 |

0.20 |

0.27 |

0.22 |

0.18 |

0.20 |

|

H 2 O- |

0.14 |

0.14 |

0.09 |

0.15 |

0.16 |

0.26 |

|

H 2 O+ |

2.94 |

2.71 |

1.60 |

2.09 |

0.83 |

2.63 |

|

CO 2 |

0.16 |

0.51 |

0.45 |

0.50 |

0.42 |

0.50 |

I Сумма I 99.95 2 99.72 □ 99.87 2 99.70 □ 100.03 ] 99.51 □

Примечание к табл. 7, 8: результаты анализов глубинных пород – данные СГ-3. Анализы поверхностных и приповерхностных пород выполнены в Химической лаборатории ГИ КНЦ РАН, аналитики Ю.Н. Новикова, Л.В. Малышева, Н.П. Калугина, Т.В. Ивонина, Е.А. Апанасевич.

Таблица 9. Содержание главных, рассеянных и редкоземельных элементов (мас. %, г/т) в единичных анализах вулканитов пирттиярвинской и оршоайвинской свит СГ-3, приповерхностного (скв. Х) и поверхностного уровней

|

3 и с 2 |

Пирттиярвинская свита |

Оршоайвинская свита |

||||||||||

|

СГ-3 |

Поверхностный и приповерхностный уровни |

СГ-3 |

Поверх. уровень |

|||||||||

|

У S S § $ i |

S 9 Is |

H |

& |

g S IS § s i |

Is H " |

s 6 i i s S 5 s 1 S 5 |

s s & S м Л |

G xo |

||||

|

6s О IT) |

6§ IT) |

и я st 2 |

6 S IT) |

>< S' |

и |

OO |

к p ci vo |

® oo' st \ |

VO IT) |

Й 37 st \ |

||

|

SiO 2 |

48.34 |

48.32 |

55.24 |

58.42 |

39.11 |

51.33 |

49.31 |

54.22 |

59.60 |

56.64 |

49.80 |

49.74 |

|

TiO 2 |

1.18 |

2.75 |

2.75 |

1.90 |

5.26 |

0.87 |

2.56 |

1.58 |

1.93 |

1.77 |

1.90 |

1.70 |

|

Al 2 O 3 |

14.43 |

14.45 |

14.20 |

15.52 |

10.12 |

8.93 |

14.35 |

10.56 |

16.33 |

15.37 |

13.40 |

13.60 |

|

Fe 2 O 3 |

6.48 |

10.37 |

7.04 |

6.00 |

4.69 |

6.41 |

15.07 |

6.08 |

4.95 |

4.80 |

4.27 |

5.80 |

|

FeO |

8.64 |

5.04 |

5.65 |

3.70 |

13.50 |

7.04 |

2.93 |

6.17 |

4.45 |

5.74 |

9.77 |

8.58 |

|

MnO |

0.23 |

0.20 |

0.13 |

0.14 |

0.32 |

0.22 |

0.06 |

0.16 |

0.04 |

0.17 |

0.22 |

0.19 |

|

MgO |

7.65 |

4.20 |

2.74 |

3.31 |

15.21 |

10.31 |

2.88 |

5.08 |

0.55 |

2.70 |

6.15 |

5.31 |

|

CaO |

7.86 |

5.17 |

3.71 |

2.92 |

6.54 |

7.35 |

2.57 |

6.36 |

4.28 |

3.92 |

9.50 |

9.53 |

|

Na 2 O |

2.56 |

5.90 |

4.60 |

5.22 |

0.40 |

2.90 |

2.05 |

5.65 |

6.02 |

4.39 |

2.60 |

2.29 |

|

K 2 O |

0.25 |

1.24 |

2.40 |

1.32 |

0.07 |

0.80 |

4.47 |

0.87 |

0.16 |

2.35 |

0.53 |

0.37 |

|

H 2 O- |

0.09 |

0.14 |

0.18 |

0.26 |

0.28 |

0.14 |

0.15 |

0.15 |

0.07 |

0.10 |

0.10 |

0.12 |

|

H 2 O+ |

1.45 |

1.94 |

0.67 |

0.73 |

5.93 |

3.21 |

2.67 |

1.75 |

0.52 |

1.54 |

1.64 |

1.83 |

|

P 2 O 5 |

0.20 |

0.22 |

0.26 |

0.18 |

0.16 |

0.20 |

0.49 |

0.26 |

0.53 |

0.24 |

0.15 |

0.12 |

|

CO 2 |

0.10 |

0.16 |

0.46 |

0.51 |

0.13 |

0.15 |

0.03 |

0.84 |

0.26 |

0.15 |

0.15 |

0.20 |

|

Сумма |

99.46 |

100.10 |

100.03 |

100.13 |

99.72 |

99.86 |

99.69 |

99.73 |

99.69 |

99.88 |

100.08 |

99.58 |

|

Li |

12 |

10 |

9 |

16 |

не опр. |

14 |

66 |

22 |

не опр. |

не опр. |

9 |

47 |

|

Rb |

15 |

5 |

14 |

30 |

3 |

14 |

130 |

13 |

9 |

65 |

6 |

17 |

|

Sr |

75 |

30 |

36 |

47 |

23 |

51 |

123 |

347 |

154 |

395 |

24 |

214 |

|

Ba |

300 |

25 |

223 |

366 |

20 |

245 |

3940 |

268 |

90 |

780 |

26 |

320 |

|

U |

0.2 |

0.3 |

4.7 |

1.7 |

не опр. |

0,13 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

0.2 |

не опр. |

|

Th |

1.9 |

1.9 |

2.0 |

5.2 |

не опр. |

3.28 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

1.6 |

не опр. |

|

Zr |

70 |

40 |

53 |

77 |

86 |

68 |

318 |

140 |

238 |

184 |

42 |

78 |

|

Nb |

0.5 |

1.5 |

0.62 |

0.5 |

12 |

11 |

31 |

27 |

34 |

30 |

1.5 |

12 |

|

Cu |

150 |

410 |

76 |

67 |

15 |

79 |

170 |

59 |

34 |

34 |

380 |

79 |

|

V |

95 |

170 |

182 |

147 |

190 |

260 |

330 |

300 |

71 |

170 |

160 |

260 |

|

Cr |

620 |

30 |

207 |

39 |

770 |

1402 |

170 |

378 |

8 |

8 |

25 |

40 |

|

Co |

50 |

46 |

43 |

46 |

82 |

65 |

38 |

43 |

8 |

12 |

44 |

54 |

|

Ni |

150 |

35 |

83 |

21 |

900 |

234 |

140 |

94 |

11 |

14 |

30 |

55 |

|

La |

не опр. |

12 |

24 |

33 |

не опр. |

23 |

43 |

26 |

не опр. |

не опр. |

13 |

не опр. |

|

Ce |

не опр. |

46 |

51 |

82 |

не опр. |

49 |

99 |

56 |

не опр. |

не опр. |

47 |

не опр. |

|

Nd |

не опр. |

16 |

30 |

42 |

не опр. |

22 |

49 |

24 |

не опр. |

не опр. |

18 |

не опр. |

|

Sm |

не опр. |

2.31 |

7.72 |

10.43 |

не опр. |

4.40 |

12.02 |

4.23 |

не опр. |

не опр. |

2.01 |

не опр. |

|

Eu |

не опр. |

1.15 |

2.12 |

2.30 |

не опр. |

0.96 |

2.65 |

1.25 |

не опр. |

не опр. |

1.10 |

не опр. |

|

Tb |

0.65 |

0.65 |

1.60 |

1.58 |

не опр. |

0.35 |

1.50 |

0.40 |

не опр. |

не опр. |

0.55 |

не опр. |

|

Yb |

1.64 |

1.64 |

5.02 |

5.65 |

не опр. |

1.23 |

3.22 |

1.06 |

не опр. |

не опр. |

1.30 |

не опр. |

|

Lu |

0.27 |

0.27 |

0.68 |

0.84 |

не опр. |

0.20 |

0.40 |

0.15 |

не опр. |

не опр. |

0.25 |

не опр. |

Примечание: анализы глубинных пород – данные СГ-3. Анализы поверхностных и приповерхностных гомологов выполнены в Химической лаборатории ГИ КНЦ РАН, аналитики Ю.Н. Новикова, Л.В. Малышева, Н.П. Калугина, Т.В. Ивонина, Е.А. Апанасевич; рудные элементы определены в Лаборатории физических методов исследования ГИ КНЦ РАН, аналитики В.А. Победоносцев, М.Ф. Лялина, Е.Э. Савченко. REE определены Г. Бругманном в Аналитическом центре университета г. Торонто.

Таким образом, можно констатировать, что в целом нижнеятулийские вулканиты формируют субщелочную пикробазальт-муджиерит-трахиандезит-трахидацитовую и контрастную ферробазальт-муджиерит-трахитовую формации (соответственно, пирттиярвинская и оршоайвинская свиты).

Из данных табл. 6-9 видно, что вулканиты пирттиярвинской и оршоайвинской свит разной глубинности представлены ферропикритами, ферробазальтами, магнезиальными базальтами, базальтами, щелочными базальтами, муджиеритами (высокожелезистыми и высокотитанистыми щелочными базальтами), трахиандезибазальтами, трахиандезитами, трахидацитами и трахитами. По химизму породы пирттиярвинской и отчасти оршоайвинской свит относятся к субщелочной серии, что определяет своеобразие их эволюции, приводящей на ранних этапах формирования разреза свит к появлению титанисто-железистых трахибазальтов (муджиеритов) и железистых трахиандезитов, а затем – к образованию железистых трахитов и железистых трахидацитов. Породы поверхностного уровня в основании разреза пирттиярвинской свиты относятся к ферропикритам с повышенным содержанием TiО 2 (1.7-3.6 %) и с суммарным содержанием железа от 14.2 до 16.3 %. При чрезвычайно низком содержании кремнекислоты в некоторых разновидностях этих пород (42-44 %), а также с учетом их низкой щелочности (Na 2 O + K 2 O = 0.2-0.4 %), нам кажется целесообразным считать эти породы ферропикритами и пикробазальтами, а не исключительно пикробазальтами, как было принято ранее ( Предовский и др ., 1987; Смолькин и др ., 1995). Чрезвычайно характерными для разреза нижнеятулийских свит являются своеобразные щелочные вулканиты – титанисто-железистые трахибазальты (муджиериты) и железистые трахиандезиты. При среднем содержании кремнекислоты, соответственно, 49.91 и 57.75 % (см. табл. 7), эти базальтоиды и андезитоиды обогащены TiО 2 (соответственно, 1.94 и 1.48 %) и суммарным железом (15.46 и 11.14 %), а также щелочами (сумма Na 2 O и K 2 O равна, соответственно, 5.95 % и 7.71 %), но обеднены алюминием и щелочными землями. Они относятся к кварц- и гиперстен-нормативным, существенно альбитовым породам. Однако для разреза оршоайвинской свиты (см. табл. 8, 9), помимо субщелочных пород, характерны и обычные толеитовые базальты и ферробазальты. Среди базальтоидов этой свиты наиболее распространены ферробазальты – высокотитанистые и высокожелезистые кварц- и гиперстен-нормативные породы (содержание железа в некоторых разновидностях составляет около 20 %, а титана – 2.3-2.6 %); суммарное содержание щелочей в большинстве разновидностей ферробазальтов обычно не превышает 3.5-4 %, однако в высокотитанистых породах оно увеличивается до 4.4-5 %, с заметным возрастанием роли калия. В табл. 9 приведены содержания главных, рассеянных и редкоземельных элементов в представительных анализах вулканитов поверхностного, приповерхностного и глубинного уровней этих свит. Можно отметить некоторое обеднение образцов пород СГ-3 цирконием (до 40-80 г/т в сравнении с 70-300 г/т у поверхностных гомологов), а также ниобием (до 0.5-1.5 г/т в сравнении с 11-34 г/т у поверхностных гомологов). Вулканиты нижнего ятулия по сравнению с маярвинскими андезитоидами несколько обогащены LREE и в целом характеризуются стабильными спектрами REE, сходными со спектрами маярвинских пород. Выделяются спектры с относительно плоским распределением REE и с наклонным; плоские спектры принадлежат пикробазальту и ферроандезиту, в то время как наклонные – щелочным фельзическим породам (рис. 5). Для этих пород характерна в отдельных случаях хорошо проявленная отрицательная Eu-аномалия (в пикробазальтах – положительная), Eu/Eu* = 0.75-1.0. Содержание Eu в них, в среднем, около 1 г/т, увеличиваясь в калиевых породах до 2.30-2.65 г/т, (La/Yb) N колеблется около 2.0, (Gd/Yb)N = 1.1-1.6, что определяет слабое фракционирование редких земель.

В целом на петрохимических диаграммах фигуративные точки средних составов вулканитов пирттиярвинской свиты попадают в поля пикритов, базальтов, гавайитов, муджиеритов, андезитов, дацитов и трахиандезитов. При этом характерно, что каждой петрохимической разновидности пород с нормальным содержанием щелочей соответствует примерно равный по кремнекислотности аналог с повышенной щелочностью. Составы базальтоидов оршоайвинской свиты попадают в поля базальтов, субщелочных базальтов и гавайитов, а составы фельзических пород – в поле трахитов. На диаграмме AFM 90 % вулканических пород этих свит попадают в поле вулканитов толеитовой серии и лишь 10 % – в область известково-щелочной, причем на диаграммах AFM и Пирса (рис. 4) фигуративные точки составов вулканитов этих свит формируют два частично перекрывающихся поля: нижнее – более щелочных пород и верхнее – более железистых. Точки более щелочных базальтов пирттиярвинской свиты попадают в поля базальтов внутриконтинентальных зон и океанических островов, в то время как породы оршоайвинской свиты – в поля базальтов внутриконтинентальных зон и зон спрединга. Подобная двойственность петрохимических характеристик базальтов верхней (оршоайвинской) и

Скуфьин П.К., Яковлев Ю.Н. Геологическое положение и петрогеохимические особенности… нижней (пирттиярвинской) свит нижнего ятулия отражает постепенное изменение геодинамической обстановки в связи с наступающим переходом от суборогенного дифференцированного щелочного вулканизма ятулийского времени к рифтогенному базальтовому вулканизму начальных этапов заложения людиковийских прогибов в Кольско-Карельском регионе (однородный толеит-базальтовый вулканизм заполярнинской свиты). В сопоставлении с океаническими базальтами (N-MORB), щелочные вулканиты этого уровня, в особенности муджиериты, обогащены легкими крупноионными литофильными элементами (К, Rb, Ba, Th, Sr), заметно обогащены Nb, Ce, Р, Zr, Hf, Ti, Sm, а содержания Y и Yb резко колеблются. Отрицательная Та-аномалия слабее проявлена, чем в маярвинских андезитоидах (рис. 5Б). В целом спайдеграмма пород свиты близка некоторым вулканитам активных континентальных окраин и островных дуг ( Фролова, Бурикова , 1997). Rb-Sr изохрона вулканитов пирттиярвинской свиты cоответствует возрасту 2214±54 млн лет; IR = 0.7035 ( Балашов , 1996). Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что вулканиты нижнего ятулия характеризуются одновременным присутствием в разрезе пикробазальтов и базальтов, наличием среди последних высокожелезистых разновидностей, но в то же время и наличием в разрезе дифференцированных щелочных пород – муджиеритов, трахиандезитов и трахидацитов. Одновременное сосуществование двух типов конечных расплавов – ферробазальтового, представляющего толеитовый тренд эволюции магмы, и трахиандезитового, свидетельствующего об эволюционном тренде с накоплением кремнезема и щелочей, обусловлено эволюцией толеит-базальтовой исходной магмы, имеющей состав котектики темноцветных силикатов с плагиоклазом ( Федотов , 1985). При обособлении первичной магмы в промежуточных очагах характер ее эволюции изменялся за счет неравномерного привноса щелочей сквозьмагматическими флюидными потоками. Остаточный расплав при этом обогащался компонентами щелочных полевых шпатов, с параллельным возрастанием его относительной железистости. При трещинных излияниях магма испытала котектическое фракционирование и могла дать высокожелезистые конечные расплавы.

При сопоставлении составов вулканитов пирттиярвинской и оршоайвинской свит из разреза СГ-3 с их поверхностными и приповерхностными гомологами, в отличие от вулканитов глубже расположенной маярвинской свиты, установлен парадоксальный факт существенных различий в их химизме, что на первый взгляд противоречит доказанной А.А. Предовским (1974) изохимичности состава вулканитов Печенгской структуры, метаморфизованных от пренит-пумпеллиитовой до амфиболитовой фаций метаморфизма. Прежде всего, петрогеохимический разрез сопоставляемых пород из разреза СГ-3 (табл. 6, разрез 3А) резко отличается по составу от разреза гомологичных поверхностных пород (табл. 6, разрез 3), расположенного севернее, прямо по восстанию глубинных пород обеих свит. Происходит усреднение, гомогенизация составов вулканитов, формирующих разрез нижнего ятулия. В пирттиярвинской свите полностью исчезают трахидациты и дациты, доля трахиандезитов сокращается с 20 до 5 %, зато доля базальтов, муджиеритов и трахиандезибазальтов возрастает до 95 %. Глубинные породы пирттиярвинской свиты по сравнению с поверхностными и приповерхностными гомологами обогащаются Al2O3, отчасти щелочами, но обедняются окисным железом и кремнекислотой. В оршоайвинской свите резко (с 20 до 70 %) возрастает доля субщелочных пород, преимущественно щелочных базальтов, за счет значительного обогащения щелочами исходных ферробазальтов, на долю которых в поверхностном разрезе вулканитов свиты приходится более 50 %. Изменение состава и гомогенизация глубинных вулканитов в сопоставлении с поверхностными гомологами наглядно представлены на петрохимических диаграммах AFM и Пирса (рис. 4). На диаграмме AFM (рис 4А) фигуративные точки глубинных вулканитов оршоайвинской свиты целиком покидают поле своих поверхностных гомологов и перемещаются в поле пород пирттиярвинской свиты, демонстрируя общее относительное обеднение железом и обогащение щелочами и магнием. Петрографические исследования шлифов вулканитов позволяют связать избыток щелочей, в особенности калия, с широко проявленной в глубинных породах биотитизацией, а избыток магния и отчасти кальция – с доломитизацией тектонизированных вулканитов. Не столь радикально измененные глубинные вулканиты пирттиярвинской свиты частично сохраняют положение в поле своих поверхностных гомологов, но часть фигуративных точек резко смещена в сторону поля Na 2 O + K 2 O, демонстрируя их значительное обогащение щелочами. На диаграмме Пирса (рис 4Б) некоторые фигуративные точки глубинных вулканитов оршоайвинской свиты частично сохраняют положение в поле своих поверхностных гомологов, но часть точек перемещается в поле вулканитов пирттиярвинской свиты, демонстрируя общую гомогенизацию состава пород свиты, а также их относительное обогащение магнием. Пирттиярвинские породы на диаграмме Пирса демонстрируют также гомогенизацию значительной части пород разреза, располагаясь в пределах компактного поля составов. Обогащение вулканитов этого уровня глиноземом и обеднение кремнекислотой объясняется, видимо, замещением в глубинных породах значительного количества породообразующего альбита, характерного для поверхностных пород, олигоклазом, богатым Al 2 O 3 и обедненным SiO 2 (табл. 10).