Геологическое строение и условия формирования отложений квартера на северо-западе России

Автор: Андреичева Л.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 3 (15), 2013 года.

Бесплатный доступ

С целью стратиграфического и генетического расчленения отложений квартера на юге Архангельской и севере Вологодской областей в пяти скважинах проведено их литологическое и палинологическое изучение. Это позволило выявить обстановки осадконакопления и определить минералого-петрографические особенности. Полученные данные дали возможность обосновать наличие в разрезе неоплейстоцена четырех горизонтов тиллов и связать их формирование с питающими ледниковыми провинциями. Установлено присутствие на этой территории осташковского тилла. На основе литологических показателей и палинологических спектров проведена корреляция разрезов скважин.

Стратиграфия, корреляция, литология, палинология, неоплейстоцен, тилл, межледниковье

Короткий адрес: https://sciup.org/14992626

IDR: 14992626 | УДК: 551.79/.8(470.1)

Текст научной статьи Геологическое строение и условия формирования отложений квартера на северо-западе России

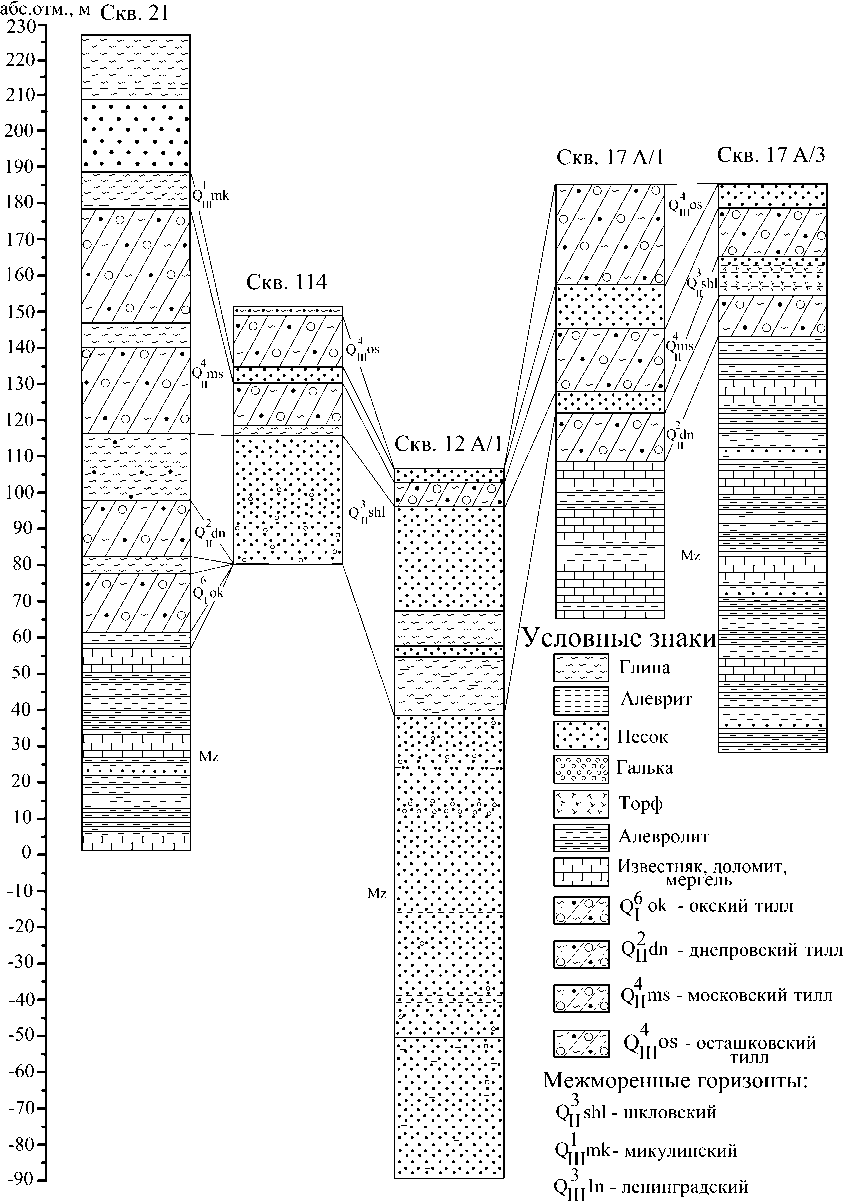

Наиболее важными проблемами стратиграфии и палеогеографии четвертичной геологии северных районов Восточно-Европейской платформы являются диагностика разновозрастных горизонтов тилла в неоплейстоцене, установление генезиса и возраста межледниковых осадков и обоснованность корреляции ледниковых горизонтов. Для решения этих вопросов в смежных с Тимано-Печоро-Выче-годским регионом – Архангельской и Вологодской областях – было проведено комплексное исследование отложений квартера в скважинах. Отложения детально охарактеризованы литологически: проведен гранулометрический анализ мелкозема, исследован состав тяжелых минералов, определен петрографический состав обломков галечной и гравийной размерности в тиллах, а также песчаной – в шлифах. Межморенные осадки, кроме того, исследованы палинологическим методом, что позволило более или менее достоверно установить время их накопления и условия седиментации. Отложения неоплейстоцена изучены в пяти скважинах: на юге

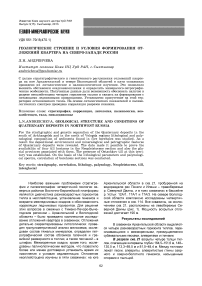

Архангельской области в скв. 21, пробуренной на водоразделе рек Пинеги и Илеши – правобережье р. Северной Двины, и в трех скважинах в бассейне р. Устьи: 12А/1, 17А/1 и 17А/3. На севере Вологодской области комплексно исследованы четвертичные отложения в скв. 114. Все скважины, за исключением скв. 21, расположены на левобережье Северной Двины (рис. 1). Мощность вскрытых отложений достигает 190 м.

Результаты исследований

В скважинах Архангельской области выделяются четыре разновозрастных горизонта тиллов, переслаивающихся с межморенными, преимущественно субаквальными песками, алевритами и глинами.

В разрезе скв. 21 вскрыты четыре толщи тиллов, слагающие интервалы глубин 164,5–151,6 м, 148– 130,5 м, 113,3–89,5 м и 81,5–48,4 м. Между тиллами лежат пески, алевриты, алевритистые глины озерного и озерно-болотного генезиса, насыщенные спорами и пыльцой.

Рис. 1. Схема расположения обнажений и скважин. 1 – обнажения, 2 – скважины.

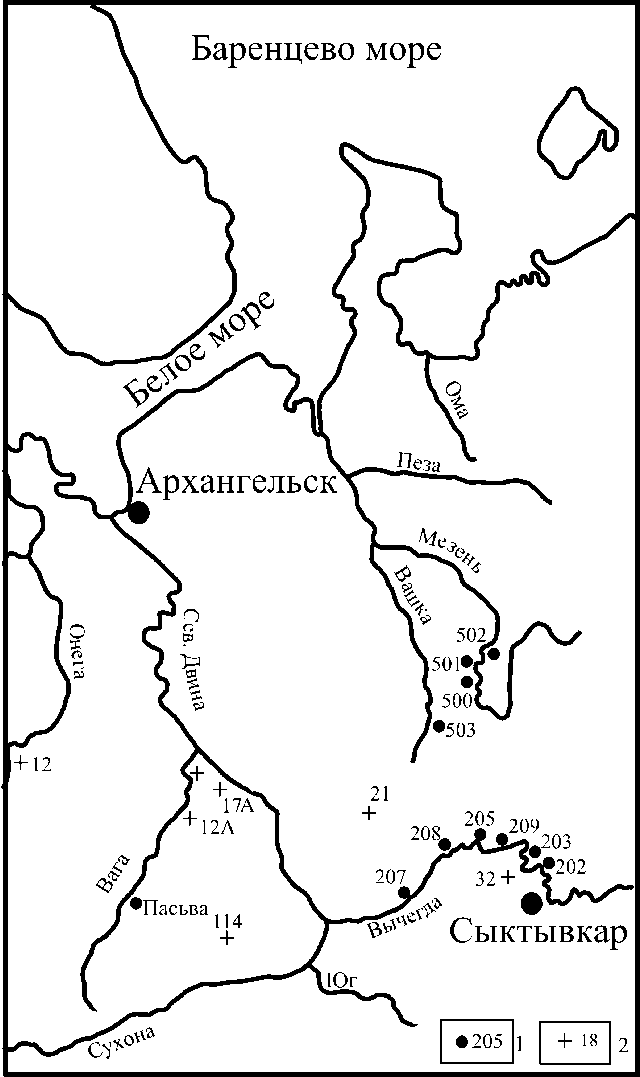

Наиболее древний тилл, представленный типичным валунным суглинком – серым неслоистым, очень слабо сортированным (S с =0,09) с d ср , равным 0,017 мм, слагает интервал 164,5–151,6 м. Содержание материала, растворимого в 10%-ной соляной кислоте и определяющего степень суммарной карбонатности породы, высока – 8,9%. Состав тяжелых минералов мелкопесчаной фракции определяется гранат (13,8%)-амфибол (24,5%)-эпидото-вой (26%) минеральной ассоциацией (рис. 2). Грубообломочный материал состоит главным образом из осадочных пород с незначительной примесью практически неокатанных обломков кристаллических пород.

Тилл перекрыт пачкой глинисто-алевритовых отложений озерного генезиса, по палинологическим данным предположительно лихвинского возраста [4], из чего следует, что формирование тилла происходило, вероятно, в раннем неоплейстоцене в окское время (Q I6 ok).

Второй снизу тилл в этой скважине выступает в интервале глубин 148–130,5 м. Сложен он серым валунным суглинком со средним диаметром (d ср ), составляющим 0,019 мм, и с очень низкой степенью

Скв. 21

Рис. 2. Минеральный состав тяжелой фракции тиллов в скв. 21. (Условные обозначения к рис. 2–5 см. на стр. 68).

сортированности мелкозема (S с ), равной 0,08. Суммарная карбонатность тилла довольно значительна – 7,7%. Тяжелая фракция представлена пирит (10%)-гранат (12,5%)-амфибол (13,5%)-сидерит (19,5%)-эпидотовой (23%) ассоциацией минералов

(рис. 2). Суммарное количество пирита и сидерита достигает 30%. Несколько повышено (до 7,5%) содержание минералов группы титановых. Отложения не содержат обломков кристаллических пород. Вещественный состав этого тилла отражает связь его с Северо-Восточной терригенно-минералогической провинцией.

На тилле лежит пачка озерных глин – серых оскольчатых, с редкой галькой (интервал глубин 130,5–113,3 м), характер палинологических спектров и смена климатических фаз в которых, по мнению Л.А. Коноваленко [4], присущи шкловскому межледниковью на европейском Северо-Востоке России.

Залегающий выше горизонт тилла слагает интервал глубин 113,3–89,5 м. По гранулометрическому составу почти не отличается от лежащих ниже окского и днепровского тиллов. В нем также довольно высоко содержание материала, растворимого в 10%-ной HCl, – 7,8%. Тилл имеет средний диаметр, равный 0,022 мм, и характеризуется очень низкой степенью сортированности мелкозема (S с =0,11). Тяжелая фракция этого тилла определяется гранат (16,7%)-эпидот (22,3%)-амфиболовой (42,8%) минеральной ассоциацией. Резко понижено (до 4,6%) суммарное количество пирита и сидерита. Основу петрографического спектра здесь составляют кристаллические породы – разнообразные граниты, гнейсы, встречаются гранатовые амфиболиты.

При сопоставлении результатов вещественного состава двух горизонтов тиллов в этой скважине (из интервала глубин 148–130,5 м и 113,3– 89,5 м) выявлены существенные различия, сводящиеся, во-первых, к повышенной концентрации в нижнем тилле пирита и сидерита, суммарное содержание которых достигает 30%, а в вышележащем тилле оно почти на порядок ниже (4,6%), тогда как гранаты и амфиболы составляют здесь в сумме до 60%, а в нижнем – лишь 26%. Второе отличие состоит в том, что в нижнем тилле отсутствуют обломки кристаллических пород, а в залегающем выше тилле они – основа петрографического спектра. Положение нижнего тилла в разрезе между предположительно лихвинскими и шкловскими осадками подтверждает его формирование в днепровское время (Q II2 dn) . Отмеченные особенности позволяют уверенно сопоставлять днепровский тилл с печорским Тимано-Печоро-Вычегодского региона, на территории которого формирование этого тилла мы связываем с Пайхой-Новоземельским центром оледенения. Возможность литологической корреляции тилла, залегающего выше, с вычегодским тиллом бассейна северо-западных районов Печорской низменности позволяет заключить, что образовался он за счет терригенного материала из Фенноскандинавской области питания [1–3] в московское время (Q II4 ms) .

Московский тилл перекрыт 8-метровой пачкой (интервал 89,5–81,5 м) коричневых неслоистых, слабо сортированных (Sс=0,25–0,26) глин почти без включений грубообломочного материала и очень тонких по гранулометрическому составу – dср=0,004 мм. По заключению Л.А. Коноваленко, проводившей их палинологическое изучение [4], во время формирования этих глин холодный климат на территории исследований препятствовал распространению лесных сообществ, что определило межстадиальный характер спорово-пыльцевых спектров.

В интервале глубин 81,5–48,4 м вскрывается еще одна толща тилла, который представлен красновато-коричневыми валунными глинами, иногда переходящими в суглинки. Отложения практически не сортированы (S c =0,13), имеют высокую суммарную карбонатность – 9,1% и тонкий гранулометрический состав – d ср =0,016 мм. Для этого тилла характерна эпидот (12,6%)-гранат (16,8%)-амфиболо-вая (50,8%) ассоциация тяжелых минералов. Петрографический спектр обломков представлен преимущественно кристаллическими породами. Весьма сходный комплекс литологических характеристик этого тилла и московского в интервале глубин 113,3– 89,5 м, а также залегание красновато-коричневых валунных глин на коричневых межстадиальных глинах дают основание предположить, что время формирования этой толщи тилла можно связать с заключительной стадией московского оледенения.

Тилл перекрыт глинами (d ср =0,006 мм) средней степени сортированности (S с =0,38), сформировавшимися, вероятно, в условиях озерного бассейна (интервал глубин 48,4–38,5 м). По мнению палинолога Л.А. Коноваленко, накопление их происходило, вероятнее всего, в микулинское межледниковье [4].

На глинах лежит полигенетическая толща отложений мощностью более 38 м. Нижние 20 м этой толщи (интервал 38,7–17 м) сложены хорошо сортированными (S с =0,36–0,59) мелко-среднезернистыми песками аллювиального генезиса. Залегающие выше глины и суглинки (мощность 17 м) сортированы в различной степени (S с =0,14–0,36) и сформировались они, вероятнее всего, в условиях обширного подпрудного водоема. Наличие такого бассейна в позднем неоплейстоцене не противоречит давно известному представлению исследователей [7] о положении краевой зоны максимальной стадии поздневалдайского оледенения на левобережье Северной Двины, т.е. к западу от скв. 21. Провести более детальное стратиграфо-генетическое расчленение этой толщи на основе имеющихся данных не представляется возможным.

В скв. 12А/1 мощность отложений квартера составляет около 70 м. В верхних 10 м вскрывается тилл, представленный серым и коричнево-серым валунным суглинком с обломками известняков, кремней, метаморфических пород, дресвой мергелей. Тилл лежит на 30-метровой толще разнозернистых песков, которые, в свою очередь, залегают на глинистых отложениях мощностью 24 м. О генезисе осадков судить проблематично, вероятно, образование их происходило в субаквальной обстановке. Глинистая толща в интервале глубин 64,5– 40,6 м изучена Т.И. Марченко палинологически и, по ее мнению, сформировались отложения в среднем неоплейстоцене в шкловское время [5]. Соответственно, время накопления тилла можно связывать с московским ледниковьем.

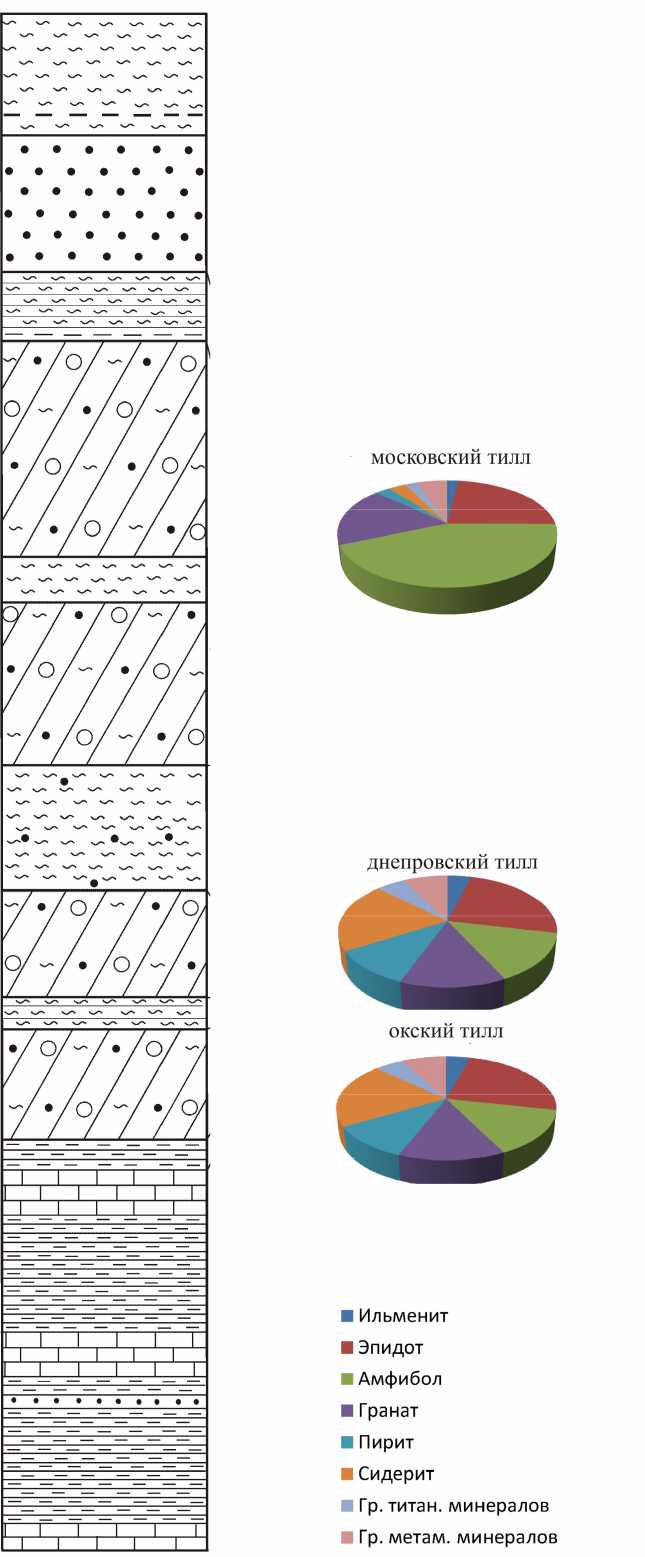

В скв. 17А/1 нижний тилл в интервале глубин 69,8–61,5 м представлен темно-серым с коричневым оттенком валунным суглинком с включениями гравийно-галечного материала, преимущественно светлоокрашенного. Результаты гранулометрического состава свидетельствуют о довольно слабой степени его сортированности (S с =0,24), d ср составляет 0,021 мм. Тяжелая фракция сложена ильменит (12,4%)-эпидот (14,6%)-амфибол (16,3%)-пирит (20,4%)-гранатовой (24,18%) минеральной ассоциацией (рис. 3). Повышенные содержания граната здесь связаны, вероятно, с высокой его концентра-

московский ТИЛЛ днепровский тилл

Скв. 17 А/1

осташковский тилл

■ Ильменит

■ Эпидот

■ Амфибол

■ Гранат

■ Пирит

■ Гр. титан, минералов

■ Гр. метам, минералов

Гематит, лимонит

Рис. 3. Минеральный лов в скв. 17А/1.

состав тяжелой фракции тил- цией (до 64%) в отложениях мезозоя, непосредственно подстилающих толщу тилла. В шлифах встречаются единичные обломки магматических и метаморфических пород, в том числе хлоритизиро-ванные эффузивы основного состава, эпидозит с реликтами плагиоклаза, филлиты, серпентинит и лейкократовые сростки полевого шпата и кварца, вероятно, из гранитоидов. Из акцессорных минералов, кроме отмеченных выше, постоянно отмеча- ются турмалин, циркон, ставролит, рутил, ортопироксен, эгирин, глауконит. Аутигенные минералы представлены кальцитом, доломитом, агрегатными выделениями пирита.

На этом тилле в интервале 61,5–57,2 м лежит пачка переслаивания глины алевритистой и алеврита глинистого коричневой окраски со слоистостью горизонтальной и волнистой, вероятно, озерного генезиса. Отложения характеризуются средней степенью сортированности мелкозема (0,31) с d ср , равным 0,025 мм. Мелкопесчаная фракция сложена амфибол (14,2%)-эпидот (15%)-гранат (20,9%)-ильменитовой (25,7%) ассоциацией тяжелых минералов.

Средний горизонт тилла в этой скважине вскрыт в интервале глубин 57,2–38,5 м и представлен темно-серой слабо сортированной супесью (S с =0,21) более грубой по составу, чем нижний тилл: средний диаметр составляет 0,045 мм. Для этого тилла характерна пирит (11,1%)-эпидот (12,6%)-амфибол (16,3%)-ильменит (17,5%)-гранатовая (24,8%) минеральная ассоциация. Высокие содержания ильменита, возможно, связаны с переотложением его из подстилающих озерных осадков, где он составляет до 29%. Под микроскопом среди обломков преимущественным развитием пользуются лейкократовые сростки кварца и полевого шпата из гранитов и гнейсов и единичные обломки метадиабазов.

Над тиллом на глубине 38,5–29,25 м лежит смесь песков разнозернистых неслоистых неясного генезиса с множеством обломков светлоокрашенных карбонатных пород. Пески перекрыты еще одной толщей тилла (до глубины 2,5 м), представленного серовато-коричневыми валунными суглинками и супесями. Степень сортированности отложений низкая – S с =0,17, тилл имеет еще более грубый гранулометрический состав, чем лежащие ниже тиллы, – d ср =0,068 мм. Ассоциация тяжелых минералов представлена ильменитом (15,3%), эпидотом (17,1%), гранатом (22%) и амфиболом (31,2%).

Таким образом, в скв. 17А/1 все три горизонта тиллов имеют незначительные различия в литологическом составе, а комплекс обломков пород, диагностированных под микроскопом, в них одинаков, что может указывать на единый источник сноса терригенного материала при формировании тиллов – Фенноскандинавскую питающую провинцию. Основываясь на существующих в настоящее время представлениях о пределах распространения ледниковых покровов в позднем неоплейстоцене [8, 9], можно сделать вывод о накоплении верхнего тилла в позднем валдае, во время осташковского ледниковья.

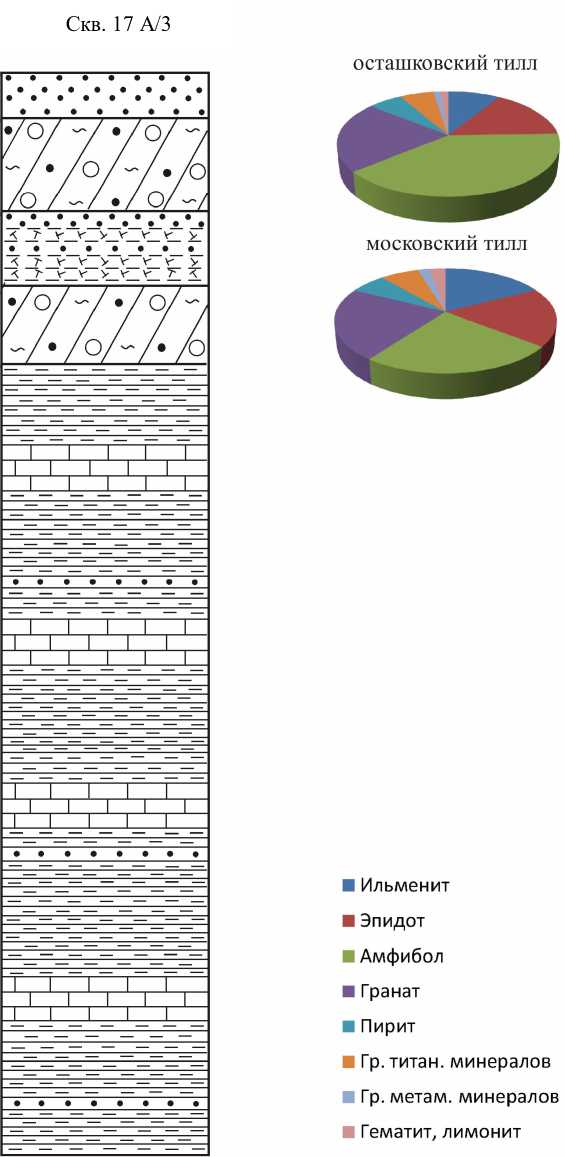

В скв. 17А/3 нижняя толща тилла выступает на глубине 40,3–31,3 м, сложена она пестроокра-шенным суглинком зеленовато-серых, грязно-серых и коричневых тонов. Гранулометрический состав тилла аналогичен таковому в скв. 17А/1: отложения слабо сортированы S с =0,21, d ср =0,023 мм. Доминирующими минералами в тяжелой фракции тилла являются гранат (26,1%), амфибол (24,5%), эпидот (17,3%), ильменит (16,2%), на долю пирита приходится лишь 4,7% (рис. 4). В нижней части тол-

Рис. 4. Минеральный состав тяжелой фракции тиллов в скв. 17А/3.

щи количество пирита составляет 17,4%, здесь он образует скопления зерен агрегатного строения размером до 0,22 мм. Обогащение амфиболом, гранатом и пиритом происходило, вероятно, за счет ассимиляции этих минералов из подстилающих отложений, где концентрация амфибола достигает 32%, граната – 33%, а пирита – 52%. Под микроскопом наблюдаются обломки магматических и метаморфических пород, включая лейкократовые части амфиболитов, сростки кварца и полевого шпата из обломков гранитоидов. Отмечаются пластины слюд, зерна глауконита и хлорита, гелифицированный детрит растительного происхождения. Аутигенные минералы представлены преимущественно кальцитом, в незначительном количестве доломитом, ок- сидами и гидроксидами железа, смектитсодержа-щими смешанослойными образованиями.

Тилл перекрыт 11-метровой пачкой озерных и озерно-болотных отложений (интервал глубин 31,3– 20 м), палинологическое изучение которых свидетельствует о накоплении их в среднем неоплейстоцене предположительно в шкловское (Q II3 shl) время [5]. Результаты минерального состава тяжелой фракции нижнего горизонта тилла в скважинах 17А/1 и 17А/3 в комплексе с петрографическим составом обломков пород, представленным обломками эффузивов кислого состава, мономинеральных и слюдосодержащих кварцитов, лейкократовых сростков кварца и полевого шпата из гранитов и гранитогнейсов, единичных базальтоидов, дают основание связать его формирование в обеих скважинах с Фенноскандинавской питающей провинцией. И происходило это, скорее всего, в днепровское время, на что указывает геологическая позиция тилла под шкловскими осадками.

Верхний тилл (интервал глубин 20–6,5 м) здесь представлен практически не сортированной (S с =0,12) супесью с d ср =0,048 мм. Тилл имеет пеструю окраску: на зеленовато-сером фоне выделяются светло-серые кремнистые и белые обломки карбонатных пород размером до 8 мм. Состав обломков пород аналогичен таковому в нижнем горизонте тилла. Тяжелая фракция его сложена эпидот (15,4%)-гранат (21,6%) амфиболовой (39,3%) минеральной ассоциацией с довольно высоким содержанием ильменита – 8,9%. Суммарное содержание граната и амфибола в ряде проб достигает 65%, что может указывать на связь этого горизонта тилла с Фенно-скандинавской питающей провинцией. По положению тилла в разрезе (согласно залеганию на шкловских озерных и озерно-болотных осадках) время его формирования приходится на московское ледниковье (Q II4 ms) .

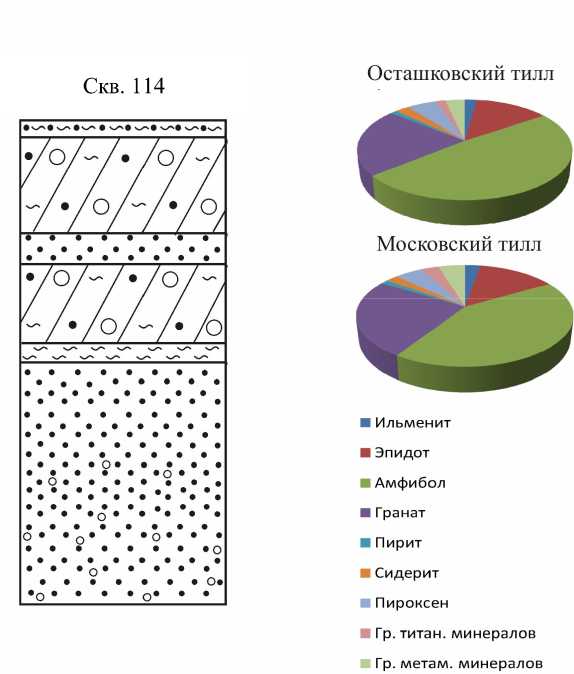

В основании разреза скв. 114 на глубине 71– 32 м вскрыты песчано-супесчано-алевритовые осадки с растительным детритом в виде мелких линз и точечных включений. Отложения характеризуются различной степенью сортированности материала: от практически несортированных (S c =0,21-0,22) до довольно хорошо сортированных (S c =0,55–0,59). Толща определяется низким выходом тяжелой фракции, которая сложена эпидот (17,6%)-гра-нат (20,3%)-амфиболовой (26,4%) минеральной ассоциацией и довольно высокой (6,1–9,4%) концентрацией минералов метаморфической группы (кианита, ставролита, силлиманита). По результатам палинологического анализа накопление этих отложений произошло, вероятно, в шкловское (Q II3 shl) время [5].

В интервале 35,6–32 м между шкловскими отложениями и тиллом лежат глины и алевриты, сформированные, вероятно, в условиях приледни-кового водоема и образующие парагенез с тиллом.

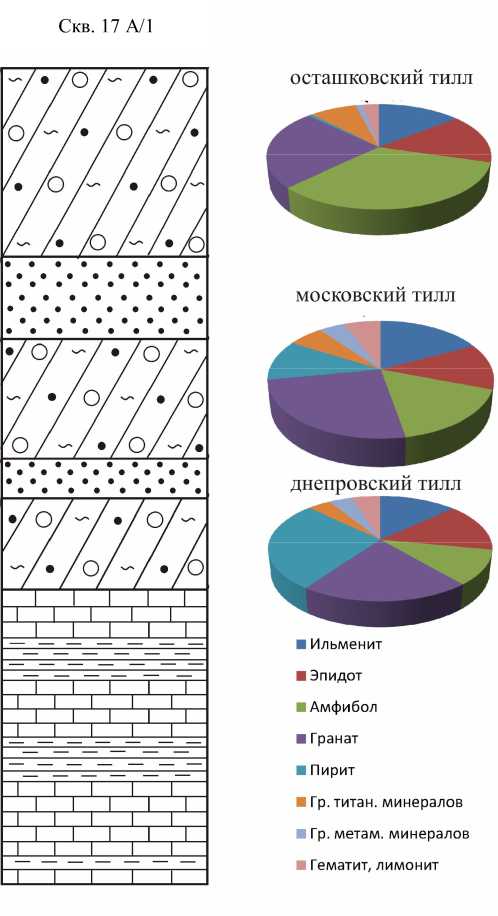

Нижний горизонт тилла, залегающий на глубине 32–24,2 м, представлен слабо сортированным (Sc=0,13-0,20) валунным суглинком, а в основании толщи – глиной с гравием и галькой. Средний диаметр варьирует от 0,007 до 0,029 мм. Суммарная карбонатность очень существенна и составляет в среднем 14,1%, в отдельных случаях достигает 17%. Тяжелая фракция тилла, выход которой достаточно высок (1,14-1,32%), определяется эпидот (12,6%)-гранат (22,4%)-амфиболовой (38,4%) ассоциацией минералов (рис. 5) с содержаниями амфи-

Рис. 5. Минеральный состав тяжелой фракции тиллов в скв. 114.

болов в отдельных образцах до 46% и гранатов до 30%. Характерны довольно низкие концентрации эпидота (11–13%) и очень незначительное суммарное количество пирита и сидерита (1,8–5,4%). В петрографическом составе крупнообломочного материала преобладают известняки светлой окраски (до 50%). В шлифах наблюдаются обломки осадочных пород, а также гранитов, андезитов, измененных эффузивных пород. Кварц, часто с включениями биотита и в сростках с амфиболами, составляет 33%, что, скорее всего, следует связывать с разрушением обломков гранитов и гранитогнейсов. Выявленные минералогические и петрографические особенности его, вероятно, указывают на формирование тилла за счет терригенного материала Фенноскандинавской области питания [1]. Его геологическая позиция – залегание на отложениях шкловского горизонта – свидетельствует о московском времени формирования тилла. По литологическим признакам эта толща тилла хорошо коррелируется с вычегодской мореной нижней Вычегды [3], а также с московским тиллом Юго-Западного Притиманья [4] и центра Русской равнины [6].

На тилле (глубина 24,2–17 м) лежит толща песков, вероятно, водного генезиса, имеющих среднюю степень сортировки материала (S c =0,32–0,52). Выход тяжелой фракции стабильно высок: 1,33–

1,66%, состав ее определяется почти равными соотношениями амфиболов и гранатов, составляющими в сумме до 71,5%. Отложения условно отнесены к микулинскому горизонту [5].

Выше в интервале глубин 17–3 м вскрыт второй тилл, представленный несортированными валунными суглинками (S c =0,14) с d ср =0,024 мм. Выход тяжелой фракции в этом тилле также довольно высок (1,02–1,61%). В тяжелой фракции доминируют, как и в нижнем тилле, эпидот – 12,7%, гранат – 20,9% и амфибол – 46,3%. Микроскопическая характеристика этого тилла также идентична таковой нижнего тилла. Отличия состоят лишь в еще более высоком содержании здесь обломков карбонатных пород при преобладании (до 47%) светлоокрашенных их разностей, и более крупном их размере, то же относится к обломкам других пород. Эта особенность отложений отмечается, собственно, и при анализе данных гранулометрического состава: содержание гравийной фракции (>1 мм) достигает здесь 8,6%. По литологическим особенностям формирование этой толщи тилла тоже можно связать с Фенноскандинавской питающей провинцией и предположить, что толща этого (верхнего) тилла накапливалась в позднем валдае, во время осташковского ледниковья [8, 9].

Заключение

В результате комплексного изучения отложений квартера в скважинах северо-запада европейской России выделены четыре горизонта тиллов с вполне определенным комплексом литологических показателей: петрографическим составом обломков пород и ассоциациями тяжелых минералов, характерных для разновозрастных горизонтов тиллов и сформированных за счет терригенного материала питающих ледниковых провинций. Установлено наличие верхненеоплейстоценового (осташковского) тилла в скважинах, расположенных на левобережье Северной Двины. На основе изучения литологических особенностей отложений и палинологических спектров межледниковых осадков проведена корреляция четвертичных отложений в изученных скважинах (рис. 6).

Исходя из геологической позиции в разрезе самого нижнего тилла – залегания под лихвинскими озерными отложениями, образовался тилл, по всей вероятности, в окское время. Для выявления местоположения питающей ледниковой провинции во время формирования этого тилла имеющихся литологических данных недостаточно.

Формирование днепровского тилла на правобережье Северной Двины связано с СевероВосточной терригенно-минералогической провинцией. На левобережье реки петрографо-минералогические особенности днепровского тилла указывают на то, что поставщиком терригенного материала в днепровское время была Фенноскандинав-ская питающая провинция.

Образование московского и осташковского тиллов на всей изученной территории Архангельской и Вологодской областей связано с Фенноскандией.

Рис. 6. Корреляция отложений квартера на северо-северо-западе Восточно-Европейской платформы.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Программой фундаментальных исследований РАН № 12-У-5-1016 «Верхний плейстоцен на Европейском севере России: палеогеография, седиментогенез, стратиграфия».

Список литературы Геологическое строение и условия формирования отложений квартера на северо-западе России

- Андреичева Л.Н. Питающие провинции и ихвлияние на формирование состава морен Тимано-Печоро-Вычегодского региона//Литология и полезные ископаемые. 1994. №1.С. 127-131.

- Андреичева Л.Н. Плейстоцен европейского Северо-Востока. Екатеринбург: УрО РАН, 2002.323 с.

- Андреичева Л.Н., Гуслицер Б.И., Коноваленко Л.А. и др. Средневерхнеплейстоценовые отложения нижней Вычегды//Стратиграфияи палеогеография фанерозоя ЕвропейскогоСеверо-Востока СССР: Труды Х Геологической конференции Коми АССР. Сыктывкар,1987. С. 150-155.

- Андреичева Л.Н., Коноваленко Л.А. Строениеи условия формирования плейстоценовыхотложений в Юго-Западном Притиманье//Биостратиграфия фанерозоя Тимано-Печорской провинции. Сыктывкар, 1989. С. 75-83.

- Андреичева Л.Н., Марченко-Вагапова Т.И.Развитие природной среды и климата в антропогене на северо-западе России. Сыктывкар: Геопринт, 2004. 42 с.

- Андреичева Л.Н., Немцова Г.М., Судакова Н.Г.Среднеплейстоценовые морены севера и центра Русской равнины. Екатеринбург: УрОРАН, 1997. 83 с.

- Арсланов Х.А., Левина И.Б., Останин В.Е. идр. О геохронологии и стратиграфии позднегоплейстоцена и раннего голоцена бассейнар. Северной Двины//Вестник Ленинградского ун-та. 1984. № 12. С. 57-66.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Лист Р-38, 39. СПб:Изд-во ВСЕГЕИ, 1999. 265 с.

- Проблемы стратиграфии четвертичных отложений и краевые ледниковые образованияВологодского региона (северо-запад России):Материалы Международного симпозиума,г. Кириллов, июнь 2000 г. М.: ГЕОС, 2000.99 с.