Геолого-геоморфологическое районирование бассейна р. Сейды (восток Большеземельской тундры) на основе цифровой модели рельефа Arcticdem

Автор: Исаков В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (346), 2023 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты применения глобальной цифровой модели рельефа ArcticDEM при геолого-геоморфологических исследованиях бассейна р. Сейды (восток Большеземельской тундры) в её среднем и нижнем течениях. Использование цифровой модели рельефа высокой точности позволяет провести комплексный совместный анализ цифровых, геоморфологических и геологических данных при решении проблем генетической интерпретации и вопросов рельефообразования отложений квартера. На основе гипсометрической характеристики, углов наклона рельефа, экспозиции склонов и текстурно-структурных характеристик четвертичных осадков были выделены: аккумулятивный ледниковый, эрозионно-аккумулятивный водно-ледниковый и эрозионно-аккумулятивный аллювиальный типы рельефа.

Цифровая модель рельефа, геоморфологическое районирование, морфометрический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149144376

IDR: 149144376 | УДК: 551.89+551.43 | DOI: 10.19110/geov.2023.10.5

Текст научной статьи Геолого-геоморфологическое районирование бассейна р. Сейды (восток Большеземельской тундры) на основе цифровой модели рельефа Arcticdem

Большеземельская тундра является одной из наименее изученных и плохо откартированных территорий Европейского Северо-Востока России. Она неоднократно подвергалась воздействию неоплейстоценовых ледниковых покровов Урал-Пай-Хой-Новоземельского и Фенноскандинавского центров оледенений (Андреичева, 1992; 2002), что вызывает повышенный интерес среди исследователей гляциального морфолитогенеза.

Процессы формирования рельефа в северных районах Европейской России имеют значительные отличия от других регионов, которые проявляются в специфике взаимодействия эндогенных и экзогенных факторов в позднем неоплейстоцене и голоцене на фоне многократных оледенений исследуемой территории.

К настоящему времени накоплен большой объём геологических и геолого-геоморфологических данных строения Большеземельской тундры, а интенсивное

развитие в последние годы геоинформационных систем (ГИС) позволяют провести комплексный совместный анализ полученных данных при решении проблем генетической интерпретации отложений квартера и вопросов рельефообразования в условиях полярной зоны.

Цифровые модели рельефа (ЦМР) среднего (размер пикселя от 15 до 30 м) и низкого (свыше 30 м) пространственного разрешения широко распространены при геолого-геоморфологических исследованиях и позволяют быстро создавать серии тематических карт на основе гипсометрической характеристики, крутизны и экспозиции склонов территории. Модели рельефа среднего масштаба уровня DTED-1 и -2 (GTOPO30, GMTED2010, ACE2 и ASTER GDEM v2, 3) пригодны лишь для региональных исследований в масштабе 1 : 200 000, а низкое пространственное разрешение исходных данных не позволяет проводить геоморфометрический анализ рельефа бассейнов рек арктических регионов России. Появление в свободном доступе цифровой модели рельефа ArcticDEM с высоким пространственным разрешением уровня HRTI-4 (High Resolution Terrain Information) позволяет провести анализ морфологических комплексов аллювия и пойменного рельефа в масштабе 1 : 25 000.

Целью работы является проведение геолого-геоморфологического районирования долины р. Сейды по данным цифровой модели рельефа высокого разрешения ArcticDEM.

Материал и методы исследования

Материалом для статьи послужили результаты комплексных геолого-геоморфологических исследований отложений неоплейстоцена и голоцена долины среднего и нижнего течения р. Сейды (Исаков, Воробьёв, 2021; Марченко-Вагапова, 2021; Воробьёв, 2022; Исаков, 2022). Река протекает по восточной окраине Большеземельской тундры (рис. 1) и является правым притоком р. Усы.

В задачи полевых исследований входили выбор ключевых участков, репрезентативных для характерных форм и типов рельефа, и проведение в их пределах детальных геолого-геоморфологических исследований. Особое внимание уделялось фациально-генетическому расчленению отложений на основе седиментологических признаков: условий залегания, типов слоистости пород, характера контактов между слоями разных генетических типов отложений (Ботвинкина, 1965).

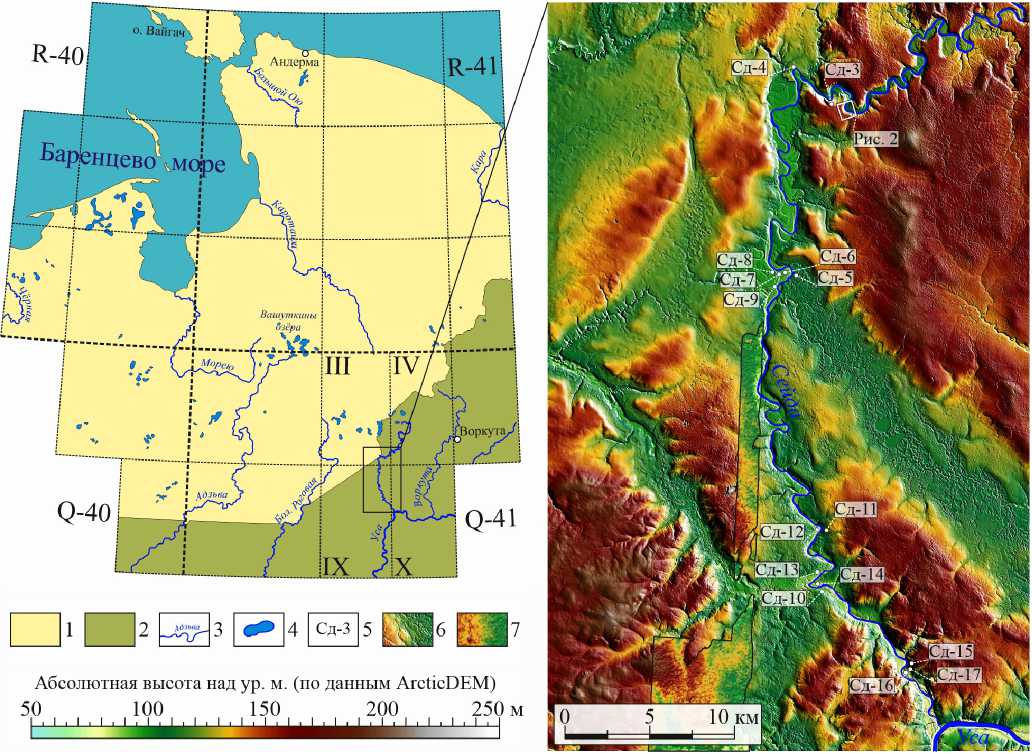

Рис. 1. Схема расположения и гипсометрическая характеристика долины р. Сейды (восток Большеземельской тундры) по данным цифровой модели рельефа ArcticDEM: 1 — Ненецкий автономный округ; 2 — Республика Коми; 3 — реки;

4 — озёра; 5 — разрезы береговых обнажений; 6 — ЦМР по данным ArcticDEM; 7 — ЦМР по данным Aster GDEM v2

Fig. 1. Layout and hypsometric characteristics of the Seyda River valley (eastern Bolshezemelskaya tundra) according to the digital elevation model ArcticDEM: 1 — Nenets Autonomous Okrug; 2 — Komi Republic; 3 — rivers; 4 — lakes; 5 — sections of coastal outcrops; 6 — digital elevation model based on data ArcticDEM; 7 — digital elevation model based on data Aster GDEM v2

Район исследования характеризуется широким развитием пологоволнистых ледниковых равнин, обширных пространств водно-ледниковых накоплений, сменяемых глубоковрезанными долинами р. Сейды и её притоков, что обуславливает использование цифровой модели рельефа уровня HRTI-4 (High Resolution Terrain Information). Данный уровень пространственного разрешения позволяет с высокой точностью выделять региональные и локальные структуры на водоразделах и в областях эрозионных врезов русел и водотоков.

Методика построения и обработки ЦМР для средне- и крупномасштабного геоморфологического районирования больших площадей рассмотрена в ряде работ (Хромых, 2007; Минеев и др., 2015; Полякова, 2021). Цифровая модель ArcticDEM была создана Полярным геопространственным центром университета Миннесоты и доступна в пространственных разрешениях от 2 до 1000 м. Она сформирована из разновременных панхроматических снимков, полученных со спутников WorldView-1-3 и GeoEye-1 в период с 2007 по 2021 годы. Привязка данной ЦМР была произведе- на по альтиметрическим измерениям со спутников Cryosat-2 и ICESat, которые позволили достичь погрешности абсолютных отметок менее 1 м на большей части исследуемой территории.

Необходимый растр высокоточной модели рельефа ArcticDEM долины р. Сейды был получен через специальное веб-приложение от Esri NGA ArcticDEM Web Map. Заполнение недостающих данных цифровой модели рельефа производилось на основе ЦМР Aster GDEM v2 и составляет 4.1 % от всей площади территории исследования.

В настоящей работе для анализа данных высокоточной ЦМР ArcticDEM применялась пробная версия программы ArcGIS Pro. Данный программный комплекс позволяет получать данные о рельефе в формате GRID и TIN (Triangulated Irregular Network) модели и отвечает требованиям при проведении геолого-геоморфологического районирования.

Для решения задач геоморфометрии была создана нерегулярная триангуляционная сеть TIN площадью 1170 км2 (27.4 × 42.7 км), покрывающая среднее и нижнее течение долины р. Сейды и состоящая из

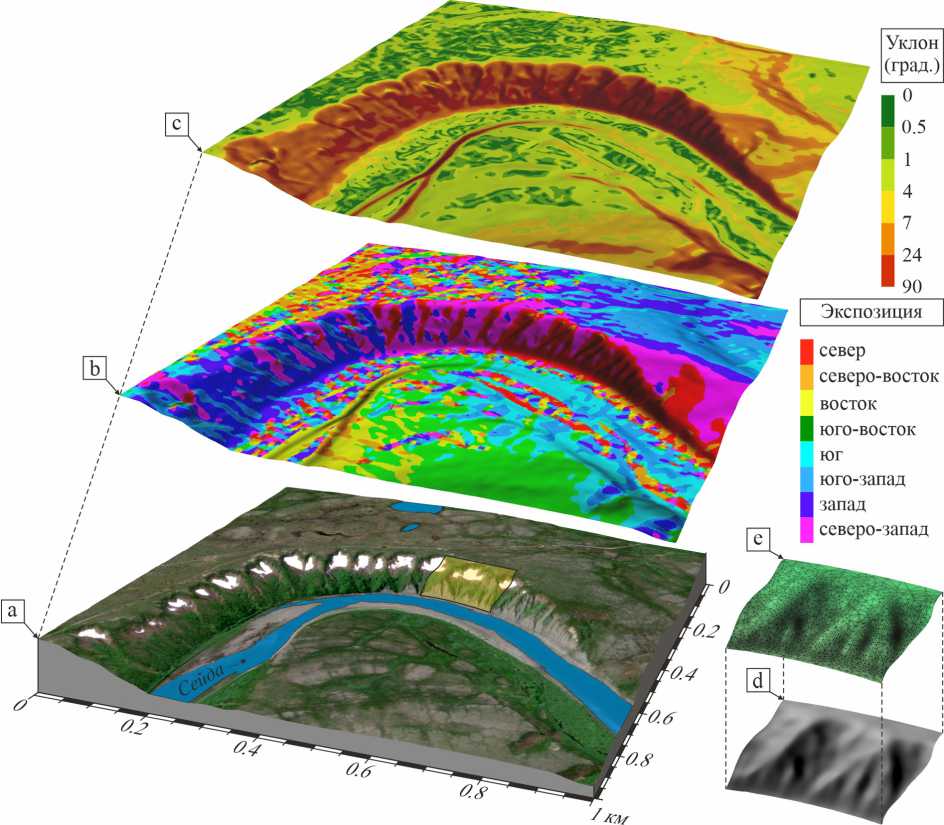

Рис. 2. Фрагмент цифровой модели рельефа долины р. Сейды по данным ArcticDEM: a — цифровая модель местности, драпированная спутниковыми снимками высокого разрешения; b — экспозиция склонов; c — уклон поверхности (по Леонтьев, Рычагов, 1979); d — GRID-модель; e — TIN-модель

Fig. 2. Fragment of the digital relief model of the Seyda River valley according to ArcticDEM data: a — digital terrain model draped with high-resolution satellite images; b — slope exposure; c — surface slope (according to Leontyev, Rychagov, 1979); d — GRID model; e — TIN model

32.3 млн треугольников. На основе полученной модели были вычислены основные морфометрические показатели рельефа: высота, углы наклона поверхности и экспозиции склонов (рис. 2).

Уклон поверхности и экспозиция склона характеризуют интенсивность и направление эрозионных процессов. Выделение категорий рельефа проведено на основе уклонов поверхностей согласно общепринятой классификации (Леонтьев, Рычагов, 1979).

Оценка точности высотных отметок полученной модели рельефа была проведена методом сопоставления с известными наземными контрольно-измерительными точками, взятыми с топоосновы масштаба 1 : 200 000 и открытыми векторными данными ГИС. Панорама масштаба 1 : 50 000.

Результаты исследований

В орографическом отношении бассейн р. Сейды принадлежит к северной оконечности Косью-Роговской впадины, что обуславливает особенности рельефа и характер распределения четвертичных отложений. Исследуемый регион относится к аккумулятивно-ледниковой и озёрно-ледниковой провинциям, возникшим в результате развития и деградации покровных ледников среднего и верхнего неоплейстоцена (Андреичева, 2002). Анализ мощностей четвертичных отложений и условий их залегания показывает, что современный рельеф территории в целом соответствует поверхности подстилающих коренных верхнемеловых и пермских пород (Калецкая, Грибанов, 1955), усложняясь глубоковрезанными речными долинами и современными криогенными процессами.

Существенная часть водоразделов исследуемой территории включает ледниковые, водно-ледниковые и озёрно-ледниковые отложения среднего неоплейстоцена (Андреичева, Дурягина, 1999; Astakhov, 2004), а понижения в рельефе выполнены аллювиальными и озёрно-болотными осадками верхнего неоплейсто- цена и голоцена (Калецкая, Грибанов, 1955; Исаков, 2022).

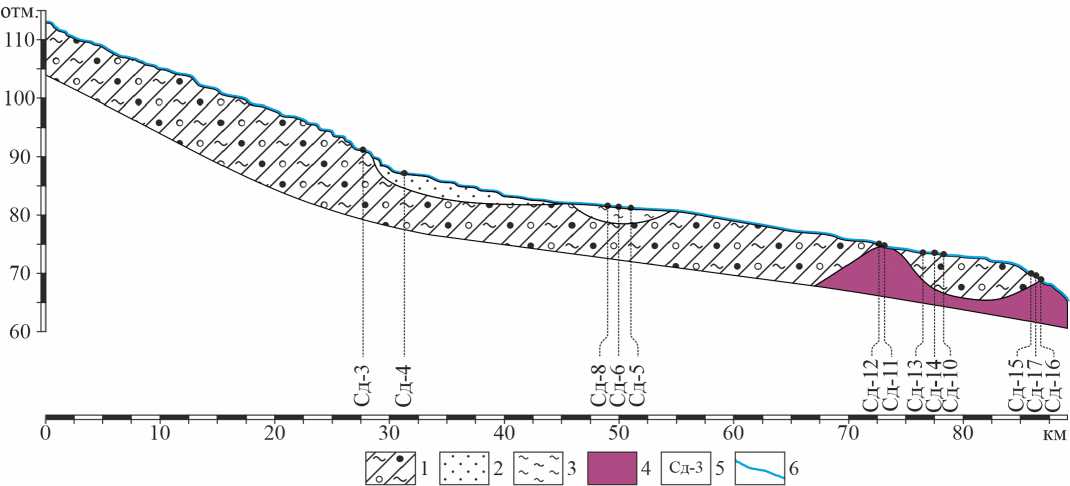

Значительную часть рассматриваемой территории занимает обширная террасированная долина р. Сейды, вытянутая в южном и юго-восточном направлении. Долина реки характеризуется ступенчатым рельефом на всём её протяжении, чем обусловлено большое количество перекатов (рис. 3).

Поперечные профили долины имеют корытообразную (троговую), трапециевидную и U-образную формы, а ширина речной долины варьирует от 0.25 до 2.3 км. Глубина эрозионного вреза составляет от 15 до 65 м и достигает 75 м в местах выхода коренных верхнемеловых кварц-глауконитовых песчаников.

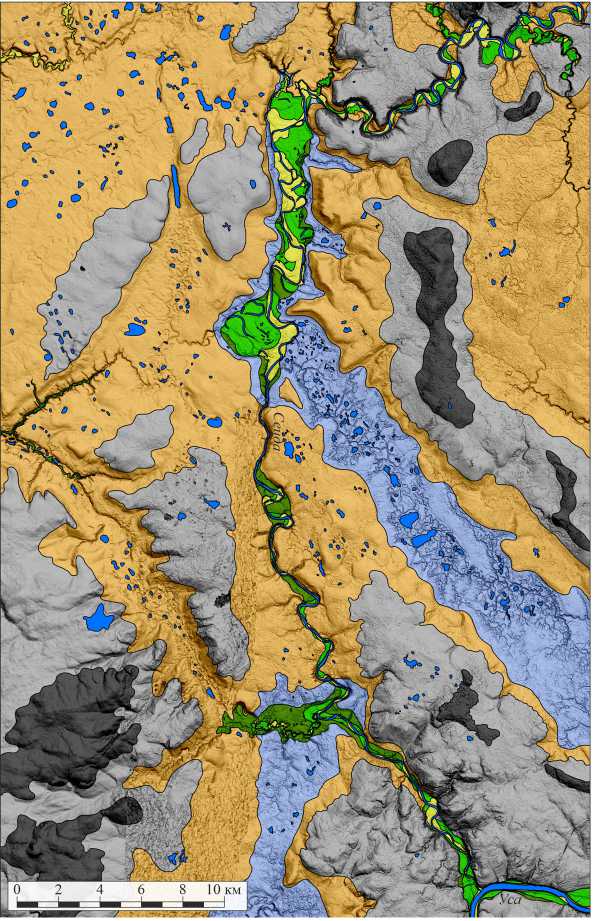

По ведущим генетическим и морфологическим признакам в пределах исследуемой территории был выделен аккумулятивный ледниковый, эрозионно-аккумулятивный водно-ледниковый и эрозионно-аккумулятивный аллювиальный типы рельефа (рис. 4).

Аккумулятивный ледниковый рельеф наиболее распространен на водоразделах и представлен холмисто-увалистым, холмисто-волнистым и пологоволнистым морфологическими типами.

Холмисто-увалистый и холмисто-волнистый ледниковый рельеф занимает самое высокое гипсометрическое положение — от 158—160 до 199 м — и распространён преимущественно в северо-западной и юго-восточной частях исследуемого района. Характерной особенностью на территории его развития является наличие отчётливо выраженных холмов и увалов, вытянутых в северном и северо-западном направлении. Вершины холмов представлены плоскими и волнистыми поверхностями с уклонами 0.2—2.1°, тогда как склоны имеют углы от 1.7 до 7.4°, постепенно выполаживаясь у основания. Пологоволнистый ледниковый рельеф распространён на абсолютных отметках от 126 до 158—160 м и представлен обширной слабоволнистой поверхностью с уклонами 0.1—1.9°. Пониженные участки часто заболоче-

Абс.

Рис. 3. Продольный профиль русла р. Сейды (среднее и нижнее течения) и литологический состав размываемых горных пород: 1 — валунный суглинок; 2 — песок; 3 — глины; 4 — верхнемеловой кварц-глауконитовый песчаник; 5 — номера разрезов, в которых проводились исследования русла реки; 6 — уровень воды в реке по данным ArcticDEM Fig. 3. Longitudinal profile of the Seyda River bed (middle and lower reaches of the river) and lithological composition of eroded rocks: 1 — boulder loam; 2 — sand; 3 — clays; 4 — Upper Cretaceous quartz-glauconite sandstone; 5 — numbers of sections in which the river bed was studied; 6 — water level in the river according to ArcticDEM data

Рис. 4. Геоморфологическая карта долины р. Сейды по данным цифровой модели рельефа ArcticDEM

Ледниково-аккумулятивный рельеф: 1 — холмистоувалистый и холмисто-волнистый; 2 — пологоволнистый. Эрозионно-аккумулятивный водно-ледниковый рельеф: 3 — долинные зандры; 4 — прилед-никовые бассейны (третья надпойменная терраса). Эрозионно-аккумулятивный аллювиальный рельеф: 5 — вторая надпойменная терраса; 6 — первая надпойменная терраса; 7 — пойма

Fig. 4. Geomorphological map of the Seyda River valley according to the digital elevation model ArcticDEM

Glacial-accumulative relief: 1 — hilly-ridged and hilly-undulating; 2 — gently wavy. Erosion-accumulative waterglacial relief: 3 — valley outwash; 4 — periglacial basins (third terrace above the floodplain). Erosion-accumulative alluvial relief: 5 — second terrace above the floodplain; 6 — first terrace above the floodplain; 7 — floodplain ны и имеют торфяно-бугристый рельеф, что отчётливо дешифрируется на цифровой модели рельефа. Поверхность равнины интенсивно расчленена густой сетью ручьёв и временных потоков с глубиной врезания от 1 до 35 м.

В строении выделенного типа рельефа отмечены ледниковые и межледниковые отложения среднего неоплейстоцена (Андреичева, Дурягина, 1999). Ледниковые осадки печорского (днепровского) возраста были вскрыты в обн. Сд-3, где представлены сизым плотным валунным суглинком, распадающимся на оскольчатую отдельность. Выше по разрезу залегают межледниковые образования родионовского (шкловского) возраста (Astakhov, 2004), сложенные озёрно-болотными буровато-сизыми горизонтально-слоистыми ленточными глинами, перекрытыми чёрными гумусовыми глинами и коричневато-бурым, хорошо разложившимся торфом. Ледниковые осадки вычегодского (московского) горизонта являются рельефообразующими, сложены коричневато-серым валунным суглинком и вскрываются в береговых обнажениях на всём протяжении долины р. Сейды. Послеледниковые флювиогляциальные отложения приурочены к водоразделам и представлены преимущественно серо-черной песчано-гра- 46

вийной смесью с прослоями светло-серого среднезернистого песка с затёками ожелезнения.

Эрозионно-аккумулятивный водно-ледниковый рельеф распространён преимущественно в среднем и нижнем течениях реки и представлен равнинно-холмистой поверхностью долинных зандров, плавно переходящих в плоский равнинный рельеф третьей надпойменной террасы. Согласно цифровой модели местности, тыловой шов выражен неотчётливо, что вносит определённые трудности в дешифрирование выделенного типа рельефа.

Отложения долинных зандров были вскрыты в обн. Сд-4 и имеют выдержанное гипсометрическое положение от 101—104 до 126 м на всей территории исследований. В основании разреза залегают светло-серые мелкозернистые горизонтально-слоистые и косоволнистые пески и коричнево-серые супеси, плавно переходящие вверх по разрезу в светло-серые среднезернистые косослоистые пески мощностью 19.3 м. Выше вскрывается пачка песчано-гравийной смеси от тёмно-серых до чёрных разностей с мульдообразной и крупной косой слоистостью мощностью 3.4 м. Венчает разрез пачка светло-бежевых до светло-рыжих неслоистых супесей и суглинков мощностью 0.5 м.

Третья надпойменная терраса характеризуется выдержанными абсолютными отметками на всей площади долины реки (от 93 до 101—104 м), что может говорить об осадконакоплении в условиях обширного затопляемого бассейна. Поверхность террасы сильно заболочена и изрезана многочисленными мелкими ложбинами стока, образовавшимися при спуске озёрных водоёмов с вышерасположенной зандровой равнины. На цифровой модели рельефа отчётливо выделяются многочисленные эрозионные врезы сквозных реликтовых ложбин и долин стока талых ледниковых вод, приуроченные к третьей надпойменной террасе. Долины имеют корытообразный поперечный профиль, а их ширина варьирует от 0.5—3.5 км вблизи устья р. Сэха до 2.1—4.8 км в бассейне р. Лёк-Воркута. Глубина эрозионного вреза в поверхность флювиогляциальных зандровых отложений составляет от 18 до 21 м, а уклон склонов ложбины варьирует от 4 до 6° градусов.

Широкое развитие торфяников нивелирует рельеф реликтовых долин, образуя плоскую равнинную поверхность с углами наклона от 0.1 до 0.5° в сторону бассейна р. Усы. Многочисленные озёра, располагающиеся на пониженных заболоченных участках днища долины, представляют собой мелкие блюдцеобразные понижения диаметром от 40 м до 1.2 км. Для них характерны пологие берега с неправильными очертаниями береговых линий, переходящие в осоковые топи. Существенное влияние на формирование выделенного типа рельефа оказывают современные мерзлотные процессы. Они проявляются в образовании бугристых торфяников и термокарстовых западин, выделенных по дешифрированию цифровой модели рельефа.

Осадки долины стока талых ледниковых вод были вскрыты в обн. Сд-5, где в основании разреза залегают сизые ленточные глины с тонкой горизонтальной и мелкой волнистой слоистостью. Видимая мощность достигает 9 м и прослеживается под урезом воды. Выше по разрезу вскрывается пачка переслаивания серых и тёмно-серых мелкозернистых песков с прослоями торфа мощностью 4 м. Венчает разрез хорошо разложившийся торф с растительными остатками от тёмно-бурого до черного оттенка мощностью 2.5 м.

Эрозионно-аккумулятивный аллювиальный рельеф распространён широкой полосой вдоль всей долины р. Сейды и представлен двумя надпойменными террасами, а также высокой и низкой поймами. На цифровой модели рельефа отмечается заметное уменьшение поверхностей эрозионно-аккумулятивных террас, что объясняется ступенчатым рельефом долины реки и перепадом абсолютных отметок уреза воды от 94 м в верхнем до 65 м в нижнем течениях. Характерной особенностью пойменно-руслового комплекса является сужение речных долин в областях развития аккумулятивно-ледникового рельефа и расширение в областях развития водно-ледникового рельефа. В местах выхода коренных меловых кварц-глауконитовых песчаников и неоплейстоценовых ледниковых валунных суглинков русло сопровождается полосой бечевника, сложенного гравийно-галечным материалом с валунами и глыбами (до 1.5 м) местных пород.

Вторая надпойменная терраса имеет фрагментарное распространение и выделена преимущественно в среднем и нижнем течениях реки.

Наиболее представительный разрез осадков второй надпойменной террасы вскрывается в обн. Сд-17 и имеет трёхчленное строение. В основании разреза залегает пачка горизонтального переслаивания сизого среднезернистого песка, сизого суглинка и рыжего ожелезнённого песка мощностью 1.1 м. Выше лежит коричнево-рыжая песчано-гравийно-галечная смесь в глинистом заполнителе с прослоями сизых пластичных глин мощностью 3.5 м. Венчает разрез пачка рыжих суглинков и супесей с единичными примазками торфа мощностью 5.3 м. Мощность аллювиальных отложений второй надпойменной террасы варьирует от 10—11 м в обн. Сд-17 до 13 м, по данным предшественников (Калецкая, Грибанов, 1955).

Первая надпойменная терраса имеет более широкое распространение и представляет собой плоскую слабонаклонную волнистую поверхность с хорошо выраженными на цифровой модели рельефа бровкой и тыловым швом. Поверхность террасы осложнена старичными озёрами и дуговидными прирусловыми валами высотой до 1.5 м.

Отложения первой надпойменной террасы были вскрыты в обнажениях Сд-8, Сд-12 и Сд-13, где основание разреза слагает рыже-чёрная песчано-гравийная смесь мощностью 1 м. Выше по разрезу вскрывается пологоволнистая и горизонтально-слоистая пачка переслаивания коричневато-сизого суглинка и коричневато-серой супеси мощностью 3.9 м. Венчает разрез пачка косослоистых рыжих средне- и крупнозернистых песков мощностью 0.65 м. Мощность аллювиальных отложений надпойменной террасы варьирует от 4.4 до 6.5 м.

Высокая и низкая поймы развиты повсеместно и отчётливо выражены на цифровой модели рельефа и спутниковых снимках высокого разрешения. Особенностью этого типа рельефа является ярко выраженный тыловой шов, гривистость поверхности и наличие прирусловых валов высотой до 1.1 м.

Наиболее полный литологический состав пойменных отложений вскрыт в обн. Сд-14, где в основании разреза залегает пристрежневая фация, представленная песчано-гравийной смесью тёмно-серого цвета, мощностью 0.6 м. Выше по разрезу вскрываются русловые пески с включением гравия и единичных галек мощностью 2.8 м. Осадки русловой фации перекрываются пойменными серо-коричневыми суглинками и супесями с примазками торфа. Мощность пойменных отложений составляет от 3 до 4.1 м.

Обсуждение результатов

Анализ полученных геолого-геоморфологических данных показывает, что наиболее крупными элементами на исследованной территории являются холмисто-волнистый, холмисто-увалистый и пологоволнистый ледниково-аккумулятивный рельефы, сформированные покровными материковыми ледниками среднего неоплейстоцена.

Подчинённое значение имеет эрозионно-аккумулятивный водно-ледниковый рельеф долинных зандров, нивелирующий геоморфологические элементы, созданные на предшествующих этапах развития изученной территории. Характер слоистости и однородность литологического состава говорят о высокой ди- 47

намике потока, существовавшей во время интенсивного таяния, выноса и аккумуляции осадочного материала. Дальнейшая деградация ледникового щита привела к формированию в прифронтовой зоне обширного приледникового бассейна с преимущественно застойными слабопроточными гидродинамическими условиями и осадконакоплению мощной пачки ленточных глин. Отступание ледникового покрова обусловило снижение уровня воды в приледниковом озере и появление динамичных потоков. Последующий спуск и обмеление приледникового бассейна вызвали формирование современного облика ложбин стока талых ледниковых вод. Заболачивание поверхности привело к зарастанию дна водоёма растительностью и интенсивному торфонакоплению. Снижение количества накопления торфа, возможно, связано с перестройкой речной сети долины р. Сейды, перехватом стока грунтовых вод и последующим осушением бассейна тор-фонакопления.

Общий план речной сети территории был заложен в послеледниковое время, во время отступания приледникового озера, связанного с валдайским ледниковым покровом. Конфигурация пойменно-руслового комплекса свидетельствует о формировании речной сети в условиях с изменчивыми гидродинамическими условиями. Использование цифровой модели рельефа высокого разрешения позволило детализировать распространение основных элементов долины реки и выделить две надпойменные террасы и пойму на основе метода трассирования террасовых уровней.

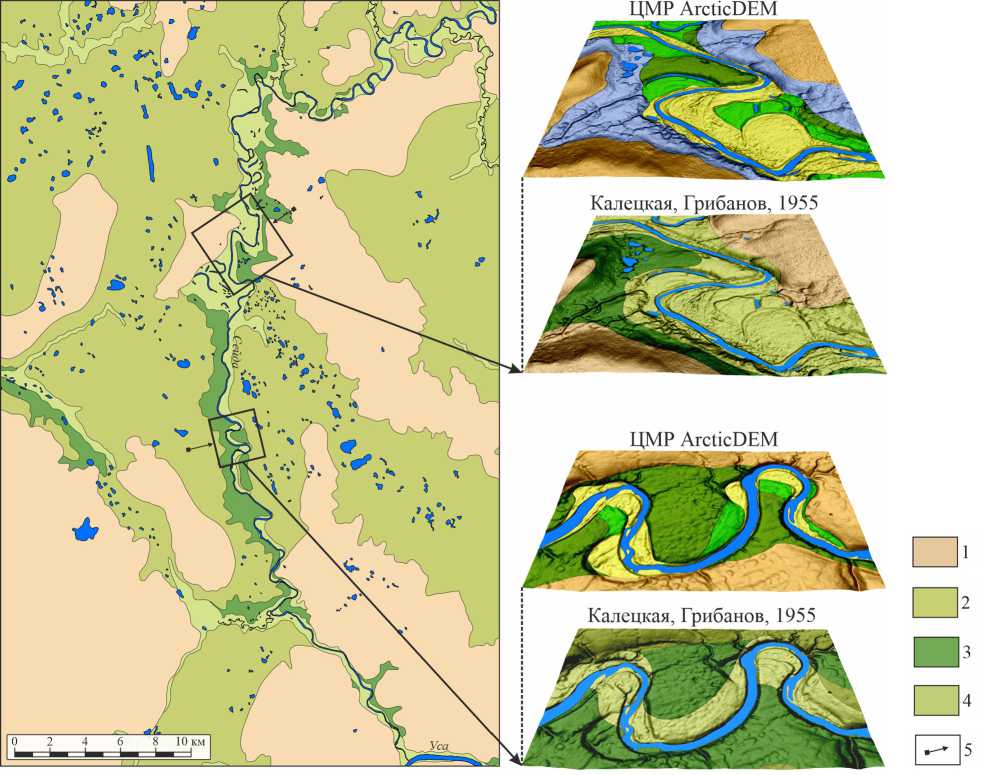

Выделенные морфоструктурные элементы в целом согласуются с геоморфологической схемой (рис. 5), построенной на основе общепринятых картографических материалов (Калецкая, Грибанов, 1955).

Отличия выявлены лишь на локальных участках распространения ледниково-аккумулятивного и эрозионно-аккумулятивного аллювиального рельефа (табл. 1), что, по-видимому, связано с применением при построении геоморфологической схемы топоос-новы низкого качества. Не исключено, что разногласия в выделении некоторых геоморфологических ха-

Рис. 5. Оцифрованная геоморфологическая схема долины р. Сейды (по Калецкая, Грибанов, 1955): 1 — ледниково-аккумулятивная ледниковая пологоволнистая и волнистая равнины; 2 — плоская и слабоволнистая флювиогляциальная равнина; 3 — вторая и третья надпойменные террасы; 4 — пойма и первая надпойменная терраса; 5 — точка обзора рельефа. Условные обозначения к ЦМР ArcticDEM см. на рис. 4

Fig. 5. Digitized geomorphological map of the Seyda River valley (after Kaletskaya, Gribanov, 1955): 1 — glacial-accumulative glacial gently undulating and undulating plain; 2 — flat and slightly undulating fluvioglacial plain; 3 — second and third terraces above the floodplain; 4 — floodplain and the first terrace above the floodplain; 5 — terrain viewpoint. For ArcticDEM symbols, see Fig. 4

Таблица 1. Сравнительная характеристика типов рельефа долины р. Сейды Table 1. Comparative characteristics of relief types in the Seyda River valley

|

Типы рельефа Types of relief |

ArcticDEM |

Калецкая, Грибанов, 1955 Kaletskaya, Gribanov, 1955 |

||||

|

Характеристика рельефа Relief characteristics |

Площадь Square |

Характеристика рельефа Relief characteristics |

Площадь Square |

|||

|

км2 |

% |

км2 |

% |

|||

|

Аккумулятивный ледниковый Accumulative glacial |

Холмисто-увалистый и холмисто-волнистый Hilly ridged and hilly wavy |

90.1 |

7.4 |

Пологоволнистый и волнистый Gently wavy and wavy |

496.2 |

42.4 |

|

Пологоволнистый Gently wavy |

382.6 |

32.7 |

||||

|

Эрозионноаккумулятивный водно-ледниковый Erosive-accumulative waterglacial |

Равнинно-холмистый (долинные зандры) Plain-hilly (valley outwash) |

537.1 |

45.9 |

Плоский и слабоволнистый Flat and slightly wavy |

545.2 |

46.6 |

|

Равнинный плоский (третья НПТ) Plain flat (third terrace) |

104.1 |

8.9 |

||||

|

Эрозионноаккумулятивный аллювиальный Erosion-accumulative alluvial |

Вторая НПТ Second terrace |

16.4 |

1.7 |

Вторая НПТ Second terrace |

54.9 |

4.7 |

|

Первая НПТ First terrace |

22.2 |

1.9 |

Пойма и первая НПТ Floodplain and first terrace |

73.7 |

6.3 |

|

|

Пойма Floodplain |

17.5 |

1.5 |

||||

Примечание. НПТ — надпойменная терраса.

Note. НТП — terrace above floodplain.

рактеристик связаны с использованием разномасштабных данных.

Дальнейшие комплексные литологические, палинологические и геохронологические исследования помогут восстановить палеогеографические обстановки формирования четвертичных отложений в долине р. Сейды, что повысит достоверность интерпретации генезиса осадков неоплейстоцена исследуемой территории.

Заключение

В результате проведённых геолого-геоморфологических исследований на основе гипсометрической характеристики, углов наклона рельефа, экспозиции склонов и текстурно-структурных характеристик четвертичных осадков были выделены: аккумулятивный ледниковый, эрозионно-аккумулятивный водно-ледниковый и эрозионно-аккумулятивный аллювиальный типы рельефа. Построена геолого-геоморфологическая карта долины р. Сейды и выявлены основные морфогенетические особенности рельефа при его формировании.

Холмисто-волнистый, холмисто-увалистый и пологоволнистый ледниково-аккумулятивный рельеф занимает самое высокое гипсометрическое положение и сложен ледниковыми и межледниковыми отложениями среднего неоплейстоцена. Эрозионноаккумулятивный водно-ледниковый рельеф представлен долинными зандрами, переходящими в поверхность обширного приледникового озера. Эрозионноаккумулятивный аллювиальный рельеф образован в послеледниковое время, во время отступания прилед- никового озера, связанного с валдайским ледниковым покровом.

Применение цифровых моделей рельефа высокой точности позволило получить большой объем данных, который в дальнейшем будет применен при решении геолого-геоморфологических задач автоматизированными методами классификации рельефа. Точность отображения цифровой модели рельефа ArcticDEM достаточна для детального картирования основных элементов пойменно-руслового комплекса бассейнов рек арктических регионов России. В перспективе метод построения картосхем на базе цифровых моделей рельефа предполагается использовать при проведении регионального морфогенетического анализа четвертичных отложений всей территории Большеземельской тундры.

Исследование текстурно-структурных характеристик четвертичных осадков и построение геологического профиля проводились в рамках научного проекта РНФ № 23-27-00281 «Верхний неоплейстоцен и голоцен на севере Печорской низменности: седименто-генез, стратиграфия, палеогеография».

Список литературы Геолого-геоморфологическое районирование бассейна р. Сейды (восток Большеземельской тундры) на основе цифровой модели рельефа Arcticdem

- Андреичева Л. Н. Основные морены Европейского Северо-Востока России и их литостратиграфическое значение. СПб.: Наука, 1992. 125 с.

- Andreicheva L. N. The basal moraines of the European Northeast of Russia and their lithostratigraphic significance. St. Petersburg: Nauka, 1992, 125 p. (in Russian)

- Андреичева Л. Н. Плейстоцен Европейского Северо-Востока. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 323 с.

- Andreicheva L. N. Pleistocene of the European Northeast. Yekaterinburg: UB RAS, 2002, 323 p.

- Андреичева Л. Н., Дурягина Д. А. Новые данные по стратиграфии среднего плейстоцена Печорской низменности // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: новые результаты и новые перспективы: Материалы XIII Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. II. С. 184—187.

- Andreicheva L. N., Duryagina D. A. New data on the stratigraphy of the Middle Pleistocene of the Pechora Lowland. Geology and mineral resources of the European North-East of Russia: new results and new prospects. Proc. 13th Geological Congress of the Komi Republic, V. 2, Syktyvkar, 1999, pp. 184—187. (in Russian)

- Ботвинкина Л. Н. Методическое руководство по изучению слоистости. М.: Наука, 1965. 265 с.

- Botvinkina L. N. Methodological guide to the study of layering. Moscow: Nauka, 1965, 265 p. (in Russian)

- Воробьёв Н. Н. Изучение валунных суглинков в долине р. Сейды // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского региона: Материалы 31-й научной конференции института геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар: Геопринт, 2022. С. 24—27.

- Vorobyov N. N. Study of boulder loams in the Seyda River valley. Structure, substance, history of the lithosphere of the Timan-Northern Urals region. Proceedings of the 31st scientific conference of the Institute of Geology of the Komi Scientific Center of the Ural Branch of the RAS, Syktyvkar: Geoprint, 2022, pp. 24—27. (in Russian)

- Исаков В. А. Генетические типы четвертичных флювиальных отложений в среднем течении р. Сейды (восток Большеземельской тундры) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского региона: Материалы 31-й научной конференции института геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар: Геопринт, 2022. С. 59—63.

- Isakov V. A. Genetic types of Quaternary fluvial deposits in the middle reaches of the Seyda River (eastern Bolshezemelskaya tundra). Structure, substance, history of the lithosphere of the Timan-Northern Urals region. Proceedings of the 31st scientific conference of the Institute of Geology of the Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar: Geoprint, 2022, pp. 59—63. (in Russian)

- Исаков В. А., Воробьёв Н. Н. Строение четвертичных отложений в долине р. Сейды // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского региона: Материалы 30-й научной конференции Института геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар: Геопринт, 2021. С. 31—35.

- Isakov V.A., Vorobyov N.N. The structure of Quaternary deposits in the Seyda River valley. Structure, substance, history of the lithosphere of the Timan-Northern Urals region. Proceedings of the 30th scientific conference of the Institute of Geology of the Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar: Geoprint, 2021, pp. 31—35. (in Russian)

- Калецкая М. С., Грибанов Б. В. Геологическая съемка масштаба 1: 200 000 в бассейне рр. Сейды и Усы (отчет Сейдинской геолого-съемочной партии по работам 1954 г.). Воркута: Комигеолфонд, № 2118, 1955. 149 с.

- Kaletskaya M. S., Gribanov B. V. Geological survey on a scale 1: 200 000 in the basin of the Seyd and Usa rivers (report of the Seyd geological survey party in 1954). Vorkuta: Komigeolfond, No. 2118, 1955, 149 p. (in Russian)

- Леонтьев О. К., Рычагов Г. И. Общая геоморфология: Учеб. пособие для географических специальностей вузов. М.: Высшая школа, 1979. 287 с.

- Leontyev O. K., Rychagov G. I. General geomorphology: Textbook for geographical specialties of universities. Moscow: Higher School, 1979, 287 p.

- Марченко-Вагапова Т. И. Палеогеографические обстановки осадконакопления в родионовское межледниковье в верхнем течении р. Сейды (по данным палинологического и диатомового методов) // Вестник гео-наук. 2022. № 10. С. 36—41. doi:10.19110/geov.2022.10.4

- Marchenko-Vagapova T. I. Paleogeographical settings of sedimentation during the Rodiono interglacial in the upper reaches of the Seyda River (according to palynological and diatom methods). Vestnik of Geosciences, 2022, No. 10, pp. 36—41. (in Russian)

- Минеев А. Л., Полякова Е. В., Кутинов Ю. Г., Чистова З. Б. Методические аспекты создания цифровой модели рельефа Архангельской области на основе ASTER GDEM V. 2 // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2. URL: http://science-education.ru/129-21949

- Mineev A. L., Polyakova E. V., Kutinov Yu. G., Chistova Z. B. Methodological aspects of creating a digital relief model of the Arkhangelsk region based on ASTER GDEM V. 2). Modern problems of science and education, 2015, No. 2. (in Russian)

- Полякова Е. В., Кутинов Ю. Г., Минеев А. Л., Чистова З. Б. Анализ возможности применения цифровых моделей рельефа ASTER GDEM v2 и ArcticDEM для исследований арктических территорий России // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 7. С. 117—127. doi:10.21046/2070-7401-2020-17-7-117-127

- Polyakova E. V., Kutinov Yu. G., Mineev A. L., Chistova Z. B. Analysis of the possibility of using digital terrain models ASTER GDEM v2 and ArcticDEM for research of the Arctic territories of Russia. Modern problems of remote sensing of the Earth from space, 2020, V. 17, No. 7. pp. 117—127. (in Russian)

- Хромых В. В., Хромых О. В. Цифровые модели рельефа: Уч. пос. Томск: ТМЛ-Пресс, 2007. 178 с.

- Khromykh V. V., Khromykh O. V. Digital elevation models. Uch. Village. Tomsk: TML-Press, 2007, 178 p. (in Russian)

- Astakhov V. Middle Pleistocene glaciations of the Russian North // Quaternary Science Reviews. 2004. Vol. 23. № 11 — 13. P.1285—1311.doi:10.1016/j.quascirev.2003.12.011