Геоморфологические методы изучения современных тектонических движений на правобережье Волгоградского водохранилища

Автор: Солодовников Денис Анатольевич, Хаванская Наталья Михайловна, Бодрова Вера Николаевна, Вишняков Николай Владимирович

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 2 (16), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа геоморфологических индикаторов современных тектонических движений на правобережье Волгоградского водохранилища в зоне Александровского грабена. Геологическое строение района исследования осложнено серией разломов, которые проявляются в рельефе в виде эрозионных систем, морфологический и морфоструктурный анализ которых лежит в основе данного исследования. На основе цифровой модели рельефа авторами были составлены гипсометрическая модель, модель уклонов поверхности, гидрологическая модель порядков водотоков. Выявлено, что эрозионная сеть относится к дендритовому типу, а в ее структуре преобладают водотоки первого порядка (58 %). Развитие эрозионных форм относительно центральной части грабена происходит неравномерно, наибольшая интенсивность отмечается в северной части, что говорит о блоковом поднятии. Таким образом, геопространственный анализ и статистическая обработка составленных моделей позволили сделать вывод о тектонической активности в районе исследования.

Цифровая модель рельефа, современные тектонические движения, разломы, грабен, морфометрический метод, морфографический метод, гидрологическое моделирование, эрозионная сеть, порядок водотоков

Короткий адрес: https://sciup.org/149131391

IDR: 149131391 | УДК: 551.4.01 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2016.2.6

Текст научной статьи Геоморфологические методы изучения современных тектонических движений на правобережье Волгоградского водохранилища

DOI:

В неоген-четвертичное время в связи с опусканием Прикаспийской синеклизы и поднятием Воронежской антеклизы, Приволжская моноклиналь была осложнена серией разломов. В Волгоградской области к ним относятся Александровско-Камышинские дислокации [1]. Проведенные ранее исследования [11; 12] и последующий мониторинг этих разломов позволили выявить направленность и интенсивность современных тектонических движений. Модельным объектом изучения является район Александровского грабена, в котором вертикальное смещение горных пород (в среднем на 200–250 м) представлено наиболее ярко [1; 7; 11; 12]. В комплексной методике исследования наряду с геодезическими работами и анализом данных дистанционного зондирования применялся геоморфологический метод. В его рамках нами был осуществлен морфометрический и морфографический анализ эрозионных форм рельефа, теоретические основы которого подробно описаны в научной литературе [4; 13; 14; 15; 16].

Материальной основой геоморфологического анализа района исследования послужила цифровая модель рельефа (ЦМР), созданная по данным радарной топографической съемки Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), проведенной в феврале 2000 г. с борта шаттла многоразового использования «Индевор» [20]. Разработчики ЦМР – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Национальная Геопространственная Спецслужба (NGA). ЦМР, построенные на основе данных радарной съемки, нашли широкое применение в дистанционных методах изучения рельефа. Как в зарубежной [17; 18; 19; 20], так и в отечественной науке [3; 6; 8] развиваются и совершенствуются методы и приемы автоматизированного морфометрического анализа рельефа. Для большей точности результатов нами была использована ЦМР SRTM 1 ArcSecond Global с разрешением в 1 угловую секунду. В ходе геоинформационного моделирования она была обработана в программной среде ArcGis 10.3 с помощью модуля пространственного анализа Spatial Analyst. Последовательно были созданы следующие модели Александровского грабена: гипсометрическая, включающая основные данные о рельефе, модель уклонов поверхности, модель эрозионной сети, а также построены продольный и поперечный гипсометрический профиль.

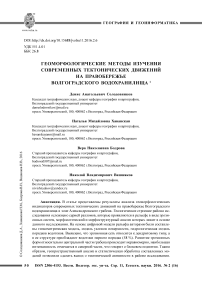

Район исследования занимает площадь около 17 км2, он ограничен с севера Сувод-ской балкой, имеющей в плане сложный дендритовый рисунок, с юга – балкой Суводс-кий Яр, с востока склоном Приволжской возвышенности, а с запада отделяется от Волгоградского водохранилища невысокой грядой с двумя вершинами, называемыми Два Царя (рис. 1).

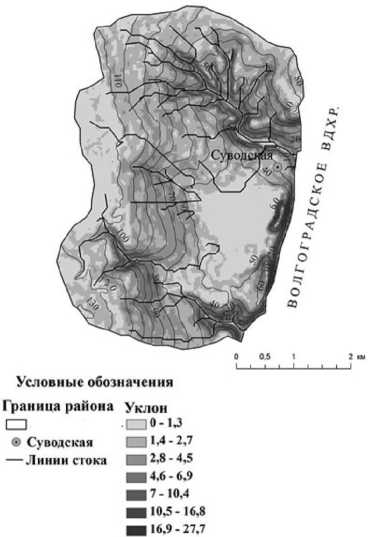

Рис. 1. Цифровая модель рельефа

Александровского грабена (по данным SRTM 1 Arc-Second Global)

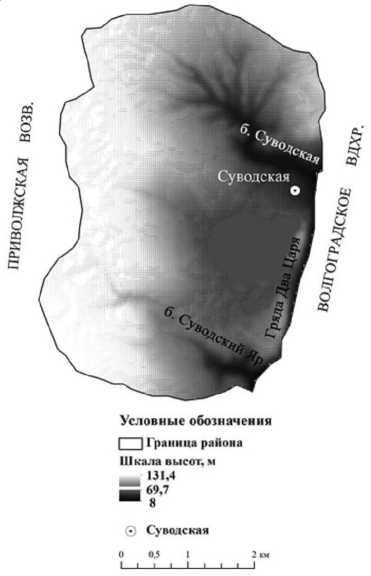

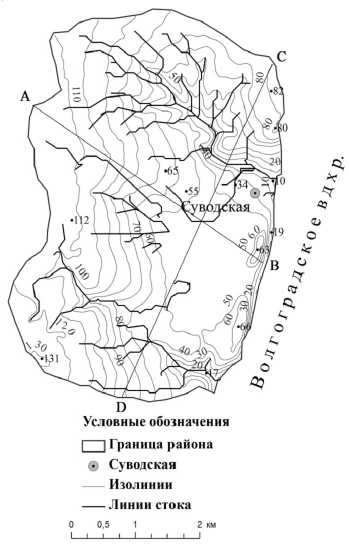

Александровский грабен четко выражен в рельефе. Самая низменная часть ограничена горизонталями в 50 и 30 м, днище в форме полуцирка наклонено в сторону Волги. Самые высокие отметки соответствуют склону Приволжской возвышенности и в выделенном районе достигают 110–130 м. Минимальные высоты, равные 8–10 м, соответствуют устьевой части днищ балок. Вершины гряды Два Царя поднимаются над грабеном до 63–66 м (рис. 2). С помощью инструмента 3 D Analyst были построены продольный и поперечный профиль грабена (рис. 3 а , б ).

Дно грабена плоское с уклоном 0°–1°, постепенно переходит в пологий склон, уклон которого по направлению к Приволжской возвышенности постепенно возрастает до 3°–4,5° и на высотах 110 м достигает плоского (0°–1,5°) водораздельного пространства (рис. 4). При-сетевые склоны балок также обладают небольшой крутизной 1,3°–4,5°. В средней и приустьевой частях Суводской балки вблизи водосборной линии уклон увеличивается с 7° до 16°. Наибольшая крутизна (17°–27°) характерна для восточных склонов гряды Два Царя, открывающихся к Волгоградскому водохранилищу.

Рис. 2. Гипсометрическая карта. А–В, C–D – линии профилей

б

Рис. 3. Гипсометрический профиль района исследования:

а – поперечный; б – продольный (линии профиля обозначены на рис. 2)

Примечание. Составлено авторами.

Рис. 4. Модель уклонов поверхности Примечание . Составлено авторами.

Примечание. Составлено авторами.

Морфографический анализ эрозионной сети широко используется при изучении тектонических движений [13], он включает в себя анализ планового рисунка гидросети, направления стока и порядка водотоков. При восходящих тектонических движениях наблюдается быстрый переход эрозионных форм от ложбин, оврагов, долин к рекам. Нередки случаи, когда долинная сеть начинается с оврагов, минуя стадию ложбин. Рисунок овражно-балочной сети имеет радиальный (центробежный) тип, в структуре преобладают водотоки низких порядков.

В районах тектонических опусканий нарастание порядка эрозионной сети происходит медленно, ложбины стока могут переходить в балки. Рисунок гидросети имеет радиальный (центробежный) тип.

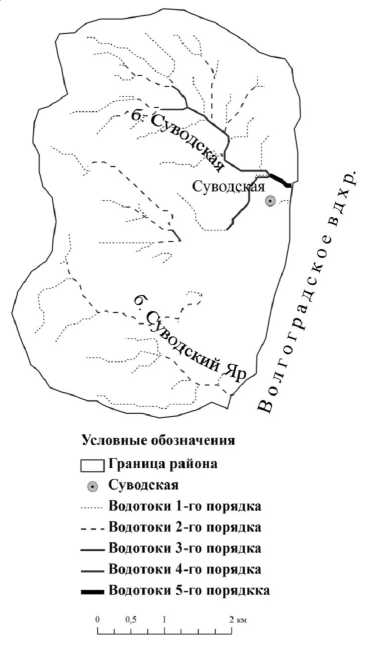

Моделирование эрозионной сети было осуществлено в ArcGis 10.3 с помощью последовательной обработки ЦМР функциями модуля пространственного анализ: Spatial Analyst > Гидрология (Hydrology). Отбор водотоков проводился по величине значения суммарного стока >100,1. Подробное описание этапов гидрологического моделирования можно найти в работах А.Н. Власовой [2], А.Ю. Кащавцевой [5], А.Н. Павловой [9], А.В. Погорелова и Ж.А. Думита [10]. Исходя из поставленных условий отбора водотоков длина эрозионной сети, окаймляющей грабен, составила 42 123,603 м, средняя густота горизонтального расчленения – 2 445,77 м/км2. В автоматическом режиме с помощью функции Spatial Analyst > Порядок водотоков (Stream Order) в составе эрозионной сети были выделены водотоки пяти порядков (рис. 5). Отметим соотношение водотоков разных порядков. На водотоки первого порядка приходится 58 % (24 749,015 м), второго порядка – 31 % (13 016,3 м), третьего порядка – 3 % (969,83 м), четвертого – 7,1 % (3 015,9 м), пятого – 0,9 % (372,15 м). Из приведенных данных очевидным становится резкое преобладание водотоков низкого порядка.

В пределах выделенного района Александровского грабена расположены водосборные бассейны двух балок – Суводской и Су-водский Яр. Проведенные ранее исследования позволяют выделить Суводскую балку по показателю густоты эрозионной расчлененности, равной 5,65 км/км2, что в 2,3 раза превышает средний показатель (см. выше). Красноречив также плановый рисунок овражнобалочной сети. Суводская балка имеет дендритовый тип, несимметричный относительно главного тальвега балки. Северный (левый склон) больше изрезан эрозионными формами, чем южный (правый). Такая же асимметрия, но в зеркальном отображении характерна и для балки Суводский Яр, здесь наиболее изрезан правый (южный) склон. Тем не менее следует отметить, что резкое преобладание эрозионных форм наблюдается в северной части района.

Рис. 5. Эрозионная сеть

Таким образом, при проведении исследования получены следующие результаты:

-

1. В структуре эрозионной сети преобладают водотоки низких порядков, на водотоки первого порядка приходится 58 %.

-

2. Наибольшая густота эрозионной расчлененности характерна для Суводской балки и составляет 5,65 км/км2, в то время как средний показатель равен 2,44 км/км2.

-

3. Развитие эрозионных форм интенсивнее происходит в северной части грабена.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о тектонической активности в районе Александровского грабена. Северный склон Суводской балки и южный склон балки Суводский Яр испытывают неравномерное поднятие. Большая глубина эрозионного вреза в Суводской балке свидетельствует о том, что северный участок поднимается быстрее. Противоположные склоны балок стабильны или же медленно опускаются, как и сам грабен.

Список литературы Геоморфологические методы изучения современных тектонических движений на правобережье Волгоградского водохранилища

- Брылев, В. А. Особо охраняемые природные территории/В. А. Брылев, В. А. Сагалаев. -Волгоград: Перемена, 2000. -260 с.

- Власова, А. Н. Применение ГИС-технологий при выделении позиционно-динамической структуры бассейновых территорий (на примере Крыма)/А. Н. Власова. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://geopolitika.crimea.edu/arhiv/2012/tom8-v1-2/006vlasova.pdf. (дата обращения: 20.03.2016). -Загл. с экрана.

- Гарцман, Б. И. Анализ геоморфологических условий формирования первичных водотоков на основе ЦМР/Б. И. Гарцман. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://mybiblioteka.su/1-112480.html. (дата обращения: 20.03.2016). -Загл. с экрана.

- География овражной эрозии/под ред. Е. Ф. Зорина. -М.: Изд-во МГУ, 2006. -324 с.

- Кащавцева, А. Ю. Моделирование речных бассейнов средствами ArcGIS 9.3/А. Ю. Кащавцева, В. Д. Шипулин//Ученые записки Таврического национального университет а имени В.И. Вернадского. Серия «География». -2011. -Т. 24 (63). -С. 85-92.