Геосистемы и пространственно-временные черты их развития (на примере российского Дальнего Востока)

Автор: Скрыльник Г.П.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

В развитии геосистем отражены различные формы пространства и времени. геосистемы, как основные составляющие географической оболочки, лежат в масштабах географического пространства и их развитие протекает в рамках географического времени. Цель исследования - рассмотреть все существующие категории пространства и времени. При этом на основе опубликованных материалов и тематических авторских разработок проследить особенности отражения пространственных черт и свойств времени в развитии геосистем. При выяснении различных аспектов в рамках избранной темы использованы данные многолетних исследований автора на Дальнем Востоке и доступные литературные источники. При анализе темы были применены методы из ряда сквозных направлений изучения комплексной физико-географической оболочки (сравнительно-географический, информационный, палеогеографический), разработанных академиком К.К. Марковым с соавторами. Геосистемы, как иерархически строго соподчиненные природные целостности в рамках географической оболочки, отличаются контрастной пространственной (и по горизонтали, и по вертикали) и временной упорядоченностью, причинно согласующейся с основными (каркасными) уровнями их организации - локальными или топологическими, региональными, континентальными и глобальными. Уровни устойчивости и пластичности общих геосистем не беспредельны, так как главные резервы соответственно от геоморфологических (из-за консервативности) и фитосистем (из-за пластичности) в конечном счете все же ограничены. Вероятно, сейчас они часто находятся у своего предела, о чем и свидетельствует, в частности, направленное увеличение природных, а в условиях антропогенного «пресса» и техногенных катастроф. В современной практике географических исследований пространство и время обычно принимаются как физические категории. В то же время эту проблему, по нашему мнению, следует рассматривать в расширительном плане, что позволяет выявить и другие их категории. В случае рационального природопользования категории времени и пространства всегда нравственные. В противном случае его составляющая «рациональное» исчезает и природопользование превращается в антинравственное.

Дальний восток, время, пространство, критерии физические и нравственные, рациональное и нерациональное природопользование

Короткий адрес: https://sciup.org/143178606

IDR: 143178606 | УДК: 551.4:911.2(571.6)

Текст научной статьи Геосистемы и пространственно-временные черты их развития (на примере российского Дальнего Востока)

Общее развитие геосистем ( ГС) Дальнего Востока протекает под громадным, но противоречивым по своему характеру двойным влиянием континента и океана. Такое влияние, проявляющееся прямо или опосредованно, в наибольшей мере осуществляется через атмосферу, т.е. через своеобразные дальневосточные климаты [7].

В современной практике географических исследований пространство и время обычно при- нимаются как физические категории. В то же время эту проблему, по нашему мнению, следует рассматривать и в расширительном плане, выделяя и другие, особые их категории – нравственные. Комплексное использование всех категорий позволит выбрать оптимальные варианты рационального природопользования.

Актуальность и постановка проблемы. Геосистемы, как основные составляющие географической оболочки, лежат в масштабах географическо- го пространства и их развитие протекает в рамках географического времени. С ними тесно связаны развитие и устойчивость ГС, а также их динамические соотношения.

Геосистемы принимаются в понимании, близком к определению В.Б. Сочавы [23], и с учетом взглядов Д. Харвея [24] – земные пространства всех размерностей (от ландшафтов до комплексной физико-географической оболочки), развивающиеся с проявлением саморегуляции, в которых отдельные компоненты природы находятся в системной связи друг с другом и как определенная цельность взаимодействует с космической сферой и человеческим обществом. При этом, по нашему мнению, наиболее полно особенности организации ГС вскрываются при совмещении их характеристик в системе координат солнечного и лунного (возможно, и галактического) времени.

Географическая оболочка (ГО) – уникальная многокомпонентная оболочка, включающая облекающие Землю и подстилающие ее слои вещества, которые в совокупности и составляют это уникальное природное единство (геосферу). Только здесь существует жизнь; наличие структурности и ее единство; и др. [4, с. 56].

Географическое пространство – форма существования природных объектов и явлений в пределах ГО, характеризующихся совокупностью соотношений между ними (структурности, системности, динамичности, метрических свойств), расположенных на конкретной территории и развивающихся во времени [4, с. 56]. Предполагается, что это пространство – многомерное.

Географическое время возникает с появлением особых географических систем, основными компонентами которых являются элементы гидросферы и тропосферы и формы рельефа, как носителей географической формы движения материи [5]. Это время – неравномерное [12], что подтверждается концепцией метахронности оледенения (в Северном и Южном полушариях Земли интервалы времени между одними и теми же состояниями неравномерны, на севере они как бы сжаты, а на юге они растянуты).

Физические свойства времени. Время, согласно причинной механике Н.А. Козырева, кроме пассивного свойства длительности, характеризуется еще и активными (физическими) свойствами, воздействующими на события в географическом пространстве. Активные свойства проявляются в причинно-следственных связях и сказываются в противодействии привычному ходу процессов, приводящему в конце концов к разрушению ГС. Следовательно, тепловая смерть Земли исключается. Правда, такое влияние времени, направленное на сохранение единства и разумной организованности природы мира, в сравнении с характерным разрушающим действием обычных процессов, очень небольшое. При этом, поскольку оно рассеяно всюду в пространстве, реализуется возможность его накопления (например, в живых организмах), тем самым поддерживается объединение мира в единое целое. Таким образом, время – организующее начало в природе и источник ее жизненных возможностей [5].

Пространство и время неразрывны, так как каждое время имеет свое пространство, а каждое пространство – свое время, понимая их вместе под термином «timespace», то есть «временем-пространством» [25]. Последнее – это реальность, порождаемая текущим социальным развитием и присущая текущему социальному анализу.

Развитие ГС – необратимое, направленное, закономерное изменение объектов (универсальное свойство «пространства-времени»), проявляющееся в двух формах (эволюционной и «катастрофической»), обладающего восходящими и нисходящими отрезками его траектории, и всегда приводящее к возникновению нового качественного их состояния [4, с. 1097].

Устойчивость ГС – способность объектов «жестко» выдерживать одни воздействия, а после других пластично возвращаться в близкое к исходному состоянию без потери основных свойств своей организации [8].

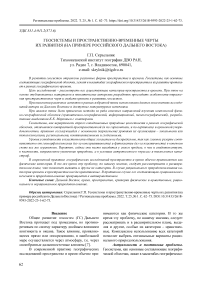

Динамические соотношения пространства-времени в развитии ГС [22] представлены ниже (рис. 1).

Цель исследования – рассмотреть все существующие категории пространства и времени. При этом на основе опубликованных материалов и тематических авторских разработок проследить особенности отражения пространственных черт и свойств времени в развитии геосистем.

Среди задач особое внимание уделено исследованию природных рисков, соответствующих уровней устойчивости геосистем и устойчивого их развития в типичных и аномальных пространственно-временных обстановках.

Методы

При анализе темы были применены методы из ряда сквозных направлений изучения комплексной физико-географической оболочки (сравнительно-географический, информационный, палеогеографический), разработанных академиком К.К. Марковым с соавторами [3].

Рис. 1. Принципиальная схема динамических соотношений пространства-времени и типов развития, устойчивости и устойчивого развития геосистем (составил автор)

Fig. 1. Principal diagram of dynamic space-time relations and types of development, stability and sustainable development of geosystems, composed by the author

Материалы

При выяснении различных аспектов в рамках избранной темы использованы данные многолетних исследований автора на Дальнем Востоке [21] и др. отечественные [10, 15], иностранные литературные [1, 24, 25] и Интернет-источники [17].

Результаты и их обсуждение

Тематическое отражение пространства и времени в научной картине мира начинается с древних философов (Платон, Аристотель), затем продолжается более поздними естествоиспытателями (И. Кант, И. Ньютон, А. Эйнштейн, Г. Минковский, М. Аксенов, П.П. Семенов-Тяньшанский, В.А. Обручев, В.И. Вернадский), далее отмечается в художественном и реальном времени (Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, М.А. Булгаков, Ж.Б. Мольер) и, наконец, дополнительно раскрывается ближе к настоящему времени (Д. Массер, П.П. Гайденко, М.Д. Ахундов и др.).

Рассматривая вышеотмеченное тематическое отражение в последовательности изложения со смещением акцентов, автор прослеживает скрытое присутствие в пространстве и времени физических и нравственных категорий. Дальнейший учет этих аспектов в нашем исследовании крайне важен в продуктивном плане.

В развитии геосистем (природных, техногенных, социальных) отражены различные кате- гории пространства и времени, выявляющиеся в обстановках и типичного, и аномального. Здесь же встречаются и природные риски.

«Природные риски» – это общее понятие и применимо лишь по отношению к Человеку, т.е. его содержание всегда включает экологический аспект, указывая на все отклонения от спектра вещественно-энергетических показателей, оптимальных для природных компонентов, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Это близко к известным принятым формулировкам [14]. Риски зарождаются, развиваются и «проявляются» в естественных и (или) антропогенных обстановках и условиях – как результат функционирования определенного комплекса системообразующих факторов и процессов: типичных (в частности, из-за кумулятивного эффекта их воздействий) и экстремальных (критических и кризисных), не говоря уже о катастрофических. Именно различные их воздействия и взаимодействия и предопределяют те или иные уровни возможных природных рисков для человека.

Общие особенности развития геосистем на севере и юге Дальнего Востока

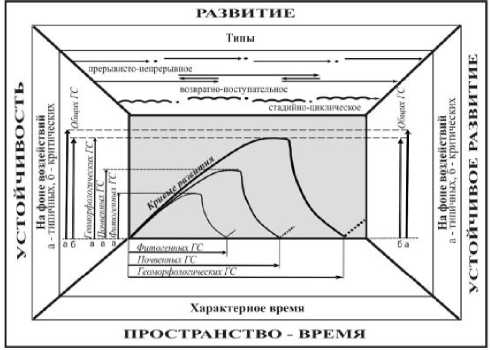

В природно-климатических обстановках севера Дальнего Востока активность природных процессов высокая, но отмечается еще в пределах фоновой нормы типичных и, реже, критических уровней (рис. 2).

Наиболее часто встречаемые типичные и аномальные процессы на севере следующие [20]:

на Чукотке – термокарста, термоабразии, морозобойного трещинообразования, наледей, солифлюкции (рис. 3);

-

в Приколымье – криогенеза и (или) «малого гляциогенеза»;

-

на Камчатке – обвалов, вулканизма, селей и цунами;

В Верхнем Приколымье . Среди наиболее опасных явлений в районе, проявляющихся на фоне современных природно-климатических условий, выделяются термокарст, солифлюкция, наледи, курумообразование, обвалы, осыпи, наводнения. Все эти процессы заметно активизируются на свежих пирогенных участках и лесных вырубках, в очень холодные и малоснежные годы и в ходе выпадения ливневых осадков.

Максимальные геоэкологические риски в ходе нерационального природопользования в этих районах возникают на участках добычи золота дражным способом.

Рис. 2. Принципиальная схема энергетических и динамических соотношений типичных и аномальных процессов в организации геосистем (составил автор)

Fig. 2. Schematic diagram of the energy and dynamic relationships of typical and anomalous processes in the organization of geosystems, compiled by the author

Рис. 3. Термокарстовые деформации нижней части склона в окрестностях п. Лаврентия. Фото А.А. Галанина

-

Fig. 3. Thermokarst deformations of the lower part of the slope near the village of Lavrentiya. Photo by A.A. Galanin

Юг Дальнего Востока обладает наиболее богатым спектром аномальных явлений и процессов:

Приамурье [7] – аномальные ливни; «взрывы» линейной эрозии, интенсивно формирующие борозды, рытвины и овраги; курумообразование; гигантские обвалы и оползни (рис. 4) и др.

Так, на территории Охотоморского мегаберега – арене повсеместно господствовавшего влияния океаничности – зарождаются новые и возрождаются древние курумы (как продукт возникающего и усиливающегося континентального рельефообразующего влияния), еще недавно присутствовавшие только в реликтовых формах. Одновременно с этим возрастает число и интенсивность аномальных процессов в береговой зоне (повторяемость штормов и штормовых нагонов), а также размыв морских побережий и подводного берегового склона и т.п.; расширение ареала черной березы (индикатора континентальности) к востоку до главного водораздела хребта Сихотэ-Алиня. В результате в настоящее время полоса активного взаимоналожения и взаимопроникновения континентальности и океаничности, подчеркиваемая пестрым чередованием «чуждых» по происхождению форм, процессов и образований (в гольцовой зоне среднегорий: курумообразования и мерзлотной сортировки грунтов – нивационных форм; по долинам горных рек: наледей – дефляции с эоловым перемещением снега; и других), смещается к востоку, к береговой пограничной зоне.

Приморье [20]:

-

а) во внутриконтинентальных районах – аномальные ливни; всплески активности линейной эрозии, интенсивно формирующие борозды,

Рис. 4. Крупный оползень (11.12.2018 г.) на крутом левом склоне долины р. Бурея в 20 км выше впадения в нее большого левого притока (р. Тырма), полностью перекрывшего высокой плотиной из обломков скальных пород заполненную водохранилищем Бурейской ГЭС долину реки: А – общий вид оползня и его стенка срыва (в виде амфитеатра); Б – оползневое тело этого же оползня. Фото с вертолета А.Н. Махинова

Fig. 4. Large landslide (December 11, 20018) on the steep left slope of the Bureya river valley 20 km above a large left tributary confluence into it (the Tyrma River), which completely blocked the river valley – the reservoir of the Bureyskaya HPS – with a high dam of rock fragments: A – General view of the landslide and its wall of failure (in the form of an amphitheatre);

B – Landslide body of the same landslide. Photo from a helicopter by A.N. Makhinov рытвины и овраги; наледи – грунтовые, речные и ручьевые, особенно в аномально суровые зимы; курумообразование (на гарях и вырубках «возрождение» древних курумов) и осыпеобразование; обвалы, осыпи и оползни, особенно активно во время землетрясений; ураганные ветры, вызывающие развевание рыхлых покровов; засухи и суховеи (приводящие в весенне-летнее время к резкому иссушению и ветровой эрозии почв, а также благоприятствующие зимой глубокому промерзанию и растрескиванию почвогрунтов); в Приханкайской лесостепи – эоловые процессы и (или) совпадающие с ними даже непродолжительные, но интенсивные осадки в виде дождя, приводящие здесь к смыву верхнего слоя почвы и образованию оврагов и оползней, значительному ущербу распаханным площадям; пожары (прежде всего лесные), вызывающие площадное уничтожение лесных группировок и следующую за этим «активизацию» плоскостного смыва и эрозионного расчленения лишенных растительности территорий.

-

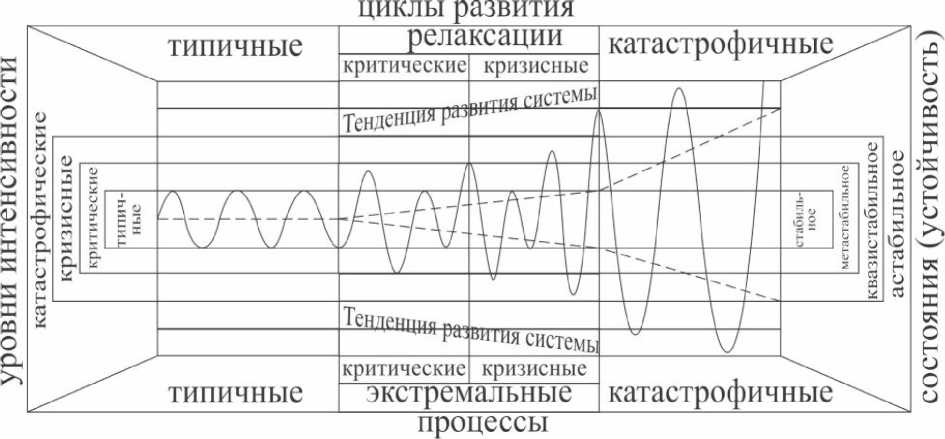

б) в прибрежных зонах – сочетания аномальных ливней и наводнений (лето–осень); сильные штормы (осенью и зимой, при повторяемости волн высотой свыше 4,5 м, а при прохождении в августе–сентябре тайфунов волн высотой до 10–12 м) и штормовые нагоны (волны высотой до 4–6 м); цунами (наиболее подвержен им юго-восток, восток и север региона; за последние 2,5 тыс. лет зафиксировано 17 крупных цунами; при прохождении в августе–сентябре тайфунов были цунами высотой свыше 4,0–5,0 м), (рис. 5); обвалы, оползни и осыпи (совпадающие с землетрясениями); землетрясения (силой 4–8 баллов – 1902, 1913, 1950, 1955, 1971, 1976, 1984, 1995 гг.); грунтовые и речные наледи максимально активными бывают в аномальные зимы; заплесковые наледи наиболее значимы на открытых побережьях; явления усиливающихся обратных течений , вызывающих размыв и уход наносов на подводный склон и размыв аккумулятивных форм побережий.

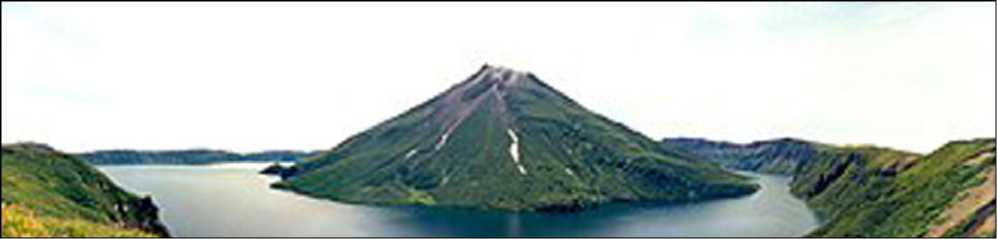

Курильские острова [20] – катастрофические ливни и снежные лавины; тайфуны (в частности, «Хагибис», 13.10.2019 г.); ливни (несколько раз в год, с ветром до 33 м/сек.; данные Гидро-метслужбы, 2019 г.); сильные штормы и штормовые нагоны (высота 2–5 м); цунами (на тихоокеанском побережье островов Уруп и Итуруп отмечались волны свыше 23 м 1 раз в 100–200 лет, 8–23 м 1 раз в 50–100 лет, 3–8 м 1 раз в 20–30 лет, 1–3 м 1 раз в 10 лет (по данным С.Л. Соловьева и Ч.Н. Го); обвалы и оползни на склонах, абразия коренных берегов и размыв аккумулятивных форм ; селевые и лахаровые процессы вблизи вулканов и в пределах денудационно-тектоногенных хребтов; вулканы – среди действующих (активных) и потенциально активных вулканов выделяются Ала-ид, Пик Сарычева, Креницына (рис. 6) и другие.

Вулкан Креницына – действующий , типичный двухъярусный «вулкан в вулкане». Вулканический конус ( высотой 1324 м, с диаметром подошвы 3,5‒4 км) поднимается в виде острова внутри лежащего на высоте 400 м и глубиной 200 м озера Кольцевое (диаметр около 7 км). Озеро окружено соммой ‒ стенами более древней кальдеры Тао-Русыр (высоты 540‒920 м с диаметром подошвы 16‒17 км). Известно только одно историческое извержение в 1952 году. В настоящее время фиксируется фумарольная и термальная активность. Склоны вулкана несут следы обвальных и селевых накоплений и покрыты кедровым стлаником. Остров подвергается частым цунами.

Рис. 5. Следы воздействия цунами (1983 г. и 1993 г.) на побережье зал. Петра Великого.

Условные обозначения: 1 – валуны; 2 – галька с песком; 3 – гравий; 4 – песок с гравием; 5 – песок; 6 – почва; 7 – коренные породы. Составили А.М. Короткий и Г.П. Скрыльник

Fig. 5. Traces of the tsunami affect (1983 and 1993) on the coast of Peter the Great Bay.

Symbols: 1 – boulders; 2 – pebbles with sand; 3 – gravel; 4 – sand with gravel; 5 – sand; 6 – soil; 7 – bedrock. Compiled by A.M. Korotkiy and G.P. Skrylnik

Рис. 6. Вулкан Креницына в южной части острова Онекотан, в северной группе Большой Курильской гряды вблизи Камчатки. Фото с сайта Вулкан_Креницына

Fig. 6. Krenitsyn Volcano in the southern part of Onekotan Island, in the northern group of the Greater Kuril Ridge near Kamchatka. Photo from the site Вулкан_Креницына

Этот вулкан назван в 1805 году И.Ф. Крузенштерном по имени мореплавателя Петра Кузьмича Креницына.

Остров Сахалин [20] – в перечень основных геоэкологических рисков этой области входят цунами, лавины, сели (рис. 7) и эоловые процессы.

Таким образом, в организации ГС российско-

Рис. 7. Катастрофические следы грязевого селя в г. Макарове. Юго-восточное побережье о. Сахалин (6 сентября 2018 г.). Фото с сайта

Fig. 7. Catastrophic traces of a mudflow in the town of Makarov. Southeast coast of Sakhalin (September 6, 2018). Photo from го Дальнего Востока принимают участие типичные, экстремальные (критические и кризисные) и катастрофические процессы и явления.

Категории пространства и времени и динамические тенденции развития геосистем Пространство и время как физические категории

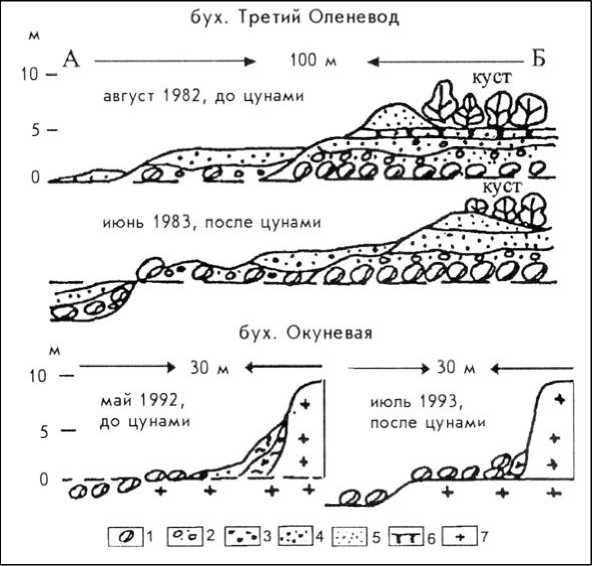

ГС, как иерархически строго соподчиненные природные целостности в рамках географической оболочки, отличаются контрастной пространственной (и по горизонтали, и по вертикали) и временной упорядоченностью, причинно согласующейся с основными (каркасными) уровнями их организации – локальными или топологическими, региональными, континентальными и глобальными (рис. 8).

В рамках этих уровней специфика взаимодействия факторов и процессов наиболее ярко проявляется в масштабной иерархии соответствующей им «размерности» рельефа (мега-; мега- и макро-; макро- и мезо-; мезо- и микроформ). Это отражается также и в проявлении соответствующих пространственно-временных показателей устойчивости общих и компонентных ГС: а) относительно повышенных в их центре и пониженных по их периферии; б) в целом возрастающих в направлении от иерархически низких природных образований к высоким [7].

Уровни устойчивости и пластичности общих ГС не беспредельны, так как главные резервы соответственно от геоморфологических (из-за консервативности) и фитосистем (из-за пластичности) в конечном счете все же ограничены. Вероятно, сейчас они часто находятся у своего предела, о чем и свидетельствует, в частности, направленное увеличение природных, а в условиях антропогенного «пресса» и техногенных катастроф [16].

Периодические, циклические и ритмические колебания тепла и влаги на конкретном ветровом фоне в течение всей эволюции ГО не только запечатлелись в организации, но и стали характерными для развития (динамики и эволюции) всех иерархически упорядоченных ГС [9, 11].

Особенно важно то, что ритмы тесно связаны с регуляционными процессами (адаптивностью, пластичностью и т.д.), поддерживающими развитие общих и компонентных ГС. Заметим, что из всех «ритмов» наиболее пластичными являются биологические [18]. При этом, согласно Э. Ба-

|

Геосистемы подсистемы |

Гсоморфо-системы и подсистемы |

Ведущие факторы, процессы и условия |

Уровни организации |

Типы организации |

Процессы (по ^вкладу») |

«Эффекты» самоорганизации |

Тренды устойчивости ГС |

|||

|

ПО уровням |

общая «Стрела» |

|||||||||

|

КФ ГО |

Гсоморфо-сфера |

Космогенные и эндогенные |

Глобал ьный |

Био- Гсофизичс-ский |

Типичные и критические, с участием кризисных и, отчасти, катастроф ических |

Возникновение и развитие: биосферы; природноклиматических поясов ;и др. |

—► |

|||

|

Материки и Океаны |

Морфо-тектуры (планетарные формы) |

Эндогенные и космогенные (с заметным участием антропогенных) |

Континентально-океанический |

Зональный |

Типичные и критические, с участием кризисных |

Континентальные и океанические ТИПЫ зональности, атмосферной циркуляции, океанических течений; и др. |

—► |

«— |

||

|

1 Тровинции (сектора) |

Морфоструктуры и Морфо -скульптуры (мега - и макроформы) |

Эндо-, экзо-и антропогенные |

Региональны |

Бассейновый |

Типичные с участием критических |

Системы эрозии; кольцевые структуры; варианты асимметрии склонов;и др. |

—► |

^— |

||

|

Районы (ландшафты, фации) |

М орфоскульптуры (мезо-, микро-и наноформы) |

Экзо-fl антропогенные |

Локальный |

Топологине- |

Типичные |

Мсандриро-вание рек: полигональные формы: и др. |

—► |

■<— |

||

Рис. 8. Общая принципиальная схема организации геосистем (составил автор)

Fig. 8. General schematic diagram of the organization of geosystems, compiled by the author уэру [13], решающее значение для выживания биогенных систем играет их устойчивое неравновесие – неравновесное (динамически неустойчивое) состояние, определяющее их адаптивность и связанную с ней пластичность. Это во многом справедливо и для косных систем, адаптация которых к изменяющимся условиям порождает свойства пластичности, обеспечивающие, по нашему мнению, необходимое «снижение» и в отдельных случаях полное «снятие» неравновесных состояний и тем самым не только сохранение, но и повышение устойчивости этих систем, а в целом и общих ГС.

Современное устойчивое развитие российского Дальнего Востока согласуется с естественными тенденциями физико-географических провинций (на 1000 лет вперед – континентализация всей природной обстановки) и находится в области регионального похолодания [15]. Она может быть нарушена антропогенным прессом на всех уровнях организации ГО: «усилится» из-за площадных рубок лесов на региональном уровне; «снизится» из-за возможных кризисных «выбросов» в атмосферу техновеществ и вызываемого этим потепления климата на континентальном уровне; и т.д.

Результирующая этих колебаний неизвестна, но геоэкологические риски вполне вероятны.

Тенденции развития физико-географических провинций юга Дальнего Востока на естественном и антропогенном фоне не совпадают.

В настоящее время масштабы антропогенеза громадны. По морфогенетической роли они уже сравнялись с эндогенными и экзогенными [2, 19].

Пространство и время как нравственные категории

Часто принимаемые как физические категории в исследованиях природопользования (землепользования; недропользования; лесопользования; водопользования; использования атмосферного воздуха; использования объектов животного мира) и соответствующих его параметров, пространство и время не являются единственными.

Эту проблему, по нашему мнению, следует рассматривать в расширительном плане, что позволяет выявить и другие, особые категории пространства и времени. Так, комплексное использование всех пространственно-временных категорий выявляет оптимальные варианты рационального природопользования. В последнем случае категории времени и пространства дополнительно всег- да бывают нравственными. При нерациональном природопользовании «рациональное» как составляющая исчезает, а само природопользование превращается в антинравственное.

Пространство и время в типах природопользования

Пространство и время неразрывны, так как каждое время имеет свое пространство, а в различных типах природопользования пространство и время участвуют по-разному.

В целом пространство и время как физические и нравственные категории в ходе конкретного природопользования предметно обозначаются и сложно переплетаются.

Рациональное природопользование представляет собой такую систему природопользования, при которой происходит целесообразное использование всех природных ресурсов. К нему относится использование безотходных и малоотходных технологий; создание очистных сооружений, утилизация отходов; сохранение и улучшение природных условий и тем самым обеспечение восстановления возобновляемых природных ресурсов; предупреждение негативных последствий воздействия человека на природу в ходе рекультивации земель на месте добычи полезных ископаемых; восстановление нарушенных взаимосвязей в экосистемах при помощи создания заповедников и национальных парков, а в городских условиях парков, скверов, зелёных зон и т.д.; комплексное предотвращение обострения экологических ситуаций и сохранение таким образом всех жизненных потребностей человека.

Во многих районах Дальнего Востока сейчас выполняется рациональное природопользование. В результате сохраняется оптимальная экологическая обстановка, поддерживается чистота атмосферы и обеспечивается устойчивое будущее природной среды и условий жизнедеятельности человека. При этом в случае рационального природопользования, в отличие от нерационального, категории времени и пространства всегда нравственные. На отдельных участках, к сожалению, игнорируются нравственные категории пространства и времени, в этом случае возникает нерациональное природопользование.

При рациональном природопользовании обязательно присутствуют физические и нравственные категории пространства и времени.

Нерациональным является такое природопользование, когда воздействие человека на природу приводит к разрушению ландшафтной структуры и упадку возможности ее восстановительных свойств, снижению качества и истощению природных ресурсов, загрязнению окружающей среды и т.д. Оно может возникнуть как следствие не только прямых, но и косвенных воздействий на природу.

При нерациональном природопользовании всегда присутствуют только одни физические категории пространства и времени.

Антропогенные воздействия на ГС носят противоречивый характер . Антропогенное влияние на локальным уровне организации ГС прослеживается регулярно и повсеместно; на региональном уровне оно проявляется часто дискретно; на континентальном – дискретно (нечасто); на глобальном – единично. Антропогенные факторы, воздействуя преимущественно на ландшафт, проявляются в их «промерзании» и аридизации. Это приводит на севере Дальнего Востока к образованию фрагментарных участков арктических пустынь с тенденцией к продвижению их на соседние участки тундры. На юге же наблюдается противоположная картина, когда степь наступает на лесные массивы.

В условиях антропогенного пресса частота их проявления на всей территории резко возрастает [20].

Ключевые выводы

В развитии геосистем отражены различные категории пространства и времени. Геосистемы, как основные составляющие географической оболочки, лежат в масштабах географического пространства и их развитие протекает в рамках географического времени [12, 22].

Время и пространство – категории не только физические. В случае рационального природопользования категории времени и пространства всегда нравственные. Оптимальные варианты природопользования могут быть осуществимы только при выборе и использовании одновременно физических и нравственных категорий пространства и времени и исключении безнравственных.

Выбор стратегии рационального природопользования во всех рассмотренных районах должен быть всесторонне «щадящим» – по пространственно-временной нормализации природной среды (созданию и сохранению устойчивой экологической обстановки; применению прогрессивных агротехнических приемов; улучшению условий и охраны труда путем совершенствования эргономических параметров рабочих мест и внедрения организационно-технических мероприятий), учитывающих существующие риски и определяемые ими экологические ограничения [10, 15, 17 и др.].

Работа выполнена по тематическому плану НИР ТИГ ДВО РАН в рамках госзадания Минобрнауки РФ на 2019-2021 «Естественные и антропогенные факторы в эволюции, динамике и устойчивости разноранговых геосистем и их компонентов в переходной зоне суша – океан»; регистрационный номер темы – ААА-А-А19-119030790003-1 .

Список литературы Геосистемы и пространственно-временные черты их развития (на примере российского Дальнего Востока)

- Бич А.М. Природа времени: гипотеза о происхождении и физической сущности времени. 2-е изд., испр. и доп. М.: Астрель, 2002. 288 с.

- Бондарев Л.Г. Вечное движение. Планетарное перемещение вещества и Человек. М.: Мысль, 1974. 160 с.

- Введение в физическую географию / К.К. Марков, О.П. Добродеев, Ю.Г. Симонов, И.А. Суетова. М.: Высшая школа, 1973. 184 с.

- Географический энциклопедический словарь (ГЭС). М.: СЭ, 1988. 432 с.

- Григорьев А.А. Типы географической среды. Избранные теоретические работы. М.: Мысль, 1970. 472 с.

- Козырев Н.А. Человек и Природа // Козырев Н.А. Избранные труды. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1991. С. 401-409.

- Короткий А.М. Аномальные природные процессы и их влияние на состояние геосистем юга российского Дальнего Востока / А.М. Короткий, В.В. Коробов, Г.П. Скрыльник. Владивосток: Дальнаука, 2011. 265 с.

- Короткий А.М., Скрыльник Г.П. Аспекты устойчивости экзогенных геоморфологических систем // Роль географии в ускорении научно-технического прогресса: тезисы докл. VIII совещ. географов Сибири и Дальнего Востока. Иркутск: ИГ СО АН СССР, 1986. Вып. 2. С. 67-69.

- Кузин П.С. Циклические колебания стока рек Северного полушария. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. 180 с.

- Лебедева Е.В., Шварев С.В., Готванский В.И. Природно-обусловленная напряженность геоморфологических процессов территории Дальнего Востока России // Геоморфология. 2014. № 4. С. 48-59.

- Максимов А.А. Природные циклы. Причины повторяемости экологических процессов. Л.: Наука, 1989. 236 с.

- Марков К.К. Пространство и время в географии // Природа. 1965. № 5. С. 56-61.

- Моисеев Н.Н. Человек и Ноосфера. М.: Молодая гвардия, 1990. 352 с.

- Мягков С.М. География природного риска. М.: МГУ, 1995. 222 с.

- Никольская В.В. О естественных тенденциях развития физико-географических провинций юга Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1974. 127 с.

- Осипов В.И. Управление природными рисками // Вестник РАН. 2002. Т. 72, № 8. С. 678-686.

- Рациональное природопользование // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рацио-нальное_природопользование (дата обращения: 02.07.2021).

- Романов Ю.А. Клетка, ритмы и жизнь // Люди, пространство и время. М.: Знание, 1976. С.31-49.

- Сафьянов Г.А. Энергия рельефообразующих процессов земной поверхности // Рельеф и климат. М., 1985. С. 23-37.

- Скрыльник Г.П. Природные риски, кризисы и катастрофы на территории российского Дальнего Востока // Тихоокеанская география. 2020. № 3. С. 18-28.

- Скрыльник Г.П. Пространство-время в развитии геосистем и природные риски // Арктика и Антарктика. 2019. № 1. С. 1-14.

- Скрыльник Г.П. Развитие геосистем, пространство и время // Новые и традиционные идеи в геоморфологии: V Щукинские чтения: труды. М.: МГУ, 2005. С. 549-554.

- Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. 319 с.

- Харвей Д. Научное объяснение в географии: пер. с англ. М.: Прогресс, 1974. 502 с.

- Wallerstein Immanuel. The timespace of world-systems analysis: a philosophical essay // History Geography. 1993. N 1-2. P. 5-22.