Геотехнический мониторинг и моделирование суффозионного провалообразования на урбанизированных территориях

Автор: Димухаметов Д.М., Татаркин А.В., Красильников П.А., Гайнанов Ш.Х., Волошина Ж.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Мониторинг состояния природно-технических систем в условиях городских территорий с помощью дистанционных методов позволяет не только фиксировать зоны аномалий различного генезиса, но и создавать возможности для прогноза участков возникновения и скорости роста суффозионных полостей до их проявления на поверхности. Для определения сценариев формирования провалообразований проведено физическое гидрогеологическое моделирование. Немаловажную роль при локализации потенциально опасных областей с нарушенными физико-механическими свойствами природно-технических систем играют методы неразрушающего контроля. Выявленные закономерности позволяют выполнять прогнозные оценки и идентификацию опасных процессов.

Суффозия, геотехнический мониторинг, методы неразрушающего контроля

Короткий адрес: https://sciup.org/147246239

IDR: 147246239 | УДК: 551.435.626 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.2.229

Текст научной статьи Геотехнический мониторинг и моделирование суффозионного провалообразования на урбанизированных территориях

Провалообразование на территориях го-родов наносит значительный ущерб инфра-структуре и создает непосредственную утро-зу для населения. Прогноз конкретного ме-ста, времени и параметров суффозионного провала в условиях техногенно измененной системы является весьма сложной задачей с учетом непредсказуемости возникновения факторов его определяющих (Strokova, 2021). К ним в первую очередь относятся дефекты водонесущих коммуникаций и свя-занные с ними утечки, и дренаж (Быков, Ди -мухаметов, 2001). Фактически последствия суффозионного выноса фиксируются и лока-лизуются уже на стадии активного провало-образования с обрушением строительных конструкций и автодорожного полотна. Вся стадия подготовки и зарождения суффозии скрыта грунтовой толщей и дорожным по-крытием (рис. 1‒3).

Наряду с характеристикой природных условий, включая геолого-литологический разрез, коэффициент неоднородности, раз- мываемость и фильтрационные свойства грунтов, уровни и агрессивность грунтовых вод, большую роль в развитии процесса иг-рают техногенные составляющие (Котлов, 1977).

Рис. 1. Провал в г . Витебск (2011 г .)

В первую очередь интерес представляют наличие, глубина заложения и срок эксплуа-тации водонесущих сетей, поскольку одним из ведущих факторов развития суффозии яв-

ляются аварии на водоводах и коллекторах, которые опосредованно становятся след-ствием их изношенности .

Рис. 2. Провалы по ул . Луначарского в г . Перми (2020 г .)

Рис. 3. Провал на ул . Кирова ( Пермская ) г . Перми (2011 г .)

Наряду с техническими условиями функ-ционирования подземных сооружений важна информация о наличии и морфометрических параметрах как потенциальных, так и актив -ных зон выноса частиц грунта подземными водами. Они, как правило , приурочены к ка-нализационным колодцам, коммуникациям, лоткам с другими водонесущими коммуни-нациями, подземным частям старых вырабо-ток и современных зданий.

Проработка исходных данных о природ-ных и техногенных условиях позволяет вы-делить потенциально опасные участки для разработки программы дальнейших исследо-ваний в масштабах, соответствующих целям и стадиям проектирования. Морфометриче-ская характеристика провалов и времени их образования с учетом их приуроченности к инженерным сооружениям позволяет клас-сифицировать суффозионные процессы, вы-делить наиболее активные факторы именно для данного типа.

Структура и принципы всех существую-щих в настоящее время классификаций суф-фозии зависят от понимания их авторами этого термина и соответствующих наборов классификационных критериев-признаков .

Ряд классификаций имеет частный харак-тер, обусловленный узкой трактовкой поня-тия «суффозия», когда этим словом обозна-чают только фильтрационное разрушение дисперсных пород . В подобных классифика-циях обычно выделяют два типа процесса по характеру его развития и проявления . Например,К. Терцаги и Р . Пек считали, что суффозия может принимать вид выпора или ограниченного в пространстве регрессивного фильтрационного разрушения пород, сопро-вождающегося их выносом, ‒ подземной эрозии.

Немецкий исследователь Ю . Цимс в пред-ложенной им классификации выделил три типа свободного перемещения частиц филь-грационным потоком сквозь поры: массива (внутренняя суффозия), на выходе потока (внешняя суффозия) и в контактной области (контактная суффозия) (Хоменко, 2006; Хоменко, 2022).

Классификация А.Г. Лыкошкина включа-ет в себя как механическое, так и химическое разрушение пород потоком подземных вод. При этом пластовая механическая суффозия в«скелетных» породах проявляется как вы-нос частиц из пор,а в«нескелетных, условно однородных» ‒ в виде разнообразных де-формаций, сопровождающихся выносом крупных масс разрушенных пород.

Специальные классификации применимы к определенным геологическим условиям и проявлениям . Так, В.А. Мироненко и В.М. Шестаков рассматривали фильтраци-онные деформации в откосах как следствие свободного выноса частиц из пор (механиче-ская суффозия), выпора и обрушения, оплы-вания и фильтрационного выноса вдоль тре-щин.

В рамках общих классификаций суф-фозии, авторы исходят из широкого понима-ния этого термина. К ним , прежде всего , следует отнести классификацию Н.М. Бочкова. В этой классификации под химической суффозией понимается выщела-чивание растворимых солей, под колоидаль-НОЙ ‒ сложный процесс размывания глини-стого грунта, под механической ‒ вынос ча-стиц грунтового скелета (прерывная механи-ческая суффозия) или заполнителя пор (не -прерывная механическая суффозия), под суффозией массы ‒ вынос крупных масс грунта.

Согласно классификации Архидьяконских 1983 г., по характеру и виду локального изъ-ятия вещества гидросферы выделяется 4 ос-новных типа суффозии: , денуда-ционный, дренажно-денудационный и слож-ный .

Дренажный тип суффозии обусловлен ло-кальным понижением уровня жидкости в пластах практически без процессов раство-рения, механического разрушения и выноса, сопровождающимся компенсационным уплотнением водосодержащих пород. След-ствием уплотнения является проседание кровли с образованием характерных поверх-ностных форм (ложбин и котловин).

Денудационный тип включает в себя ло-кальное механическое, гидромеханическое, химическое изъятие определенных горных пород на глубине, сопровождающееся ком-пенсационным проседанием или обрушени-ем кровли разуплотненного участка пород,с образованием понижений рельефа или воро-нок обрушения.

Дренажно-денудационный тип суффозии связан с локальным повышением разруша-ющей и растворяющей способности вод (прежде всего скорости), вызванным, напри-мер, усилением дренажа.

Механическое разрушение и растворение приводит к расширению пор и ходов водото-ков в толще и, следовательно , к увеличению темпов разрушения породы (Аникеев, 2008).

Понижение уровня подземных вод и сни-жение механической прочности грунтов и пород, как правило , приводит к компенсаци-онному прогибанию или обрушению кровли, хотя на начальных стадиях развития процес- са деформации не всегда достигают поверх-ности .

Иногда дренаж и, следовательно, скоро-сти движения воды могут уменьшаться за счет уплотнения пород или обрушения с по-следующим перекрытием и сжатием ходов движения жидкости. Далее процесс развития скрытой полости возобновляется по мере увеличения гидродинамического давления.С данным типом суффозии в природных уело-виях связано начало формирования некото-рых типов оврагов и суходолов .

Сложный тип представляет собой после-довательную смену во времени или одно-временное наложение нескольких типов суффозии.

Вопросы классификации суффозии весьма подробно отражены в работах В .П. Хоменко, А.Г. Лыкошкина и пр . авторов (Хоменко, 2006; Хоменко, 2022).

Стоит отметить, что выбор определенной классификация суффозионного процесса яв-

- ки программы геотехнического мониторинга и моделирования процесса, поскольку изна-чально включает в себя весь набор активных факторов и условий развития процесса.В этой связи разработка общей системы клас-сификации с учетом факторов и особенностей развития процесса в разных природно-техногенных условиях для решения практи-ческих задач моделирования, прогноза и лик-видации последствий суффозии является од-ним из важных направлений (ALsakran, 2021).

Выбор методики моделирования суффо-знойного процесса во многом обусловлен типами процесса, набором факторов его раз-вития, включая состав, условия залегания и свойства природных и техногенных грунтов, гидрогеологические условия, а также при-уроченность активных зон к конкретным инженерным сооружениям , дефекты кото-рых зачастую и являются причиной суффо-зионных деформаций в условиях городских территорий .

В лабораторных условиях достаточно наглядные результаты дают опыты так назы-ваемого физического гидрогеологического моделирования в фильтрационных лотках. Опыт использования данных эксперимен-тальных установок разных типов описан в работах В .П. Хоменко .

На кафедре инженерной геологии и охра-ны недр ПГНИУ были проведены опыты фи-зического моделирования суффозии в филь-грационном лотке с целью количественного прогнозирования условий и параметров суффозионного провалообразования в пес-чаных грунтах при образовании дефектов разных сечений канализационных систем на различных глубинах. Выбор метода обосно-ван тем, что использование данной установ-ки позволяет не только наглядно проследить все стадии развития суффозии, начиная с предварительного замачивания, разжижения, но и количественно оценить скорости фор-мирования внутренних полостей и провалов на поверхности, объемы выноса грунта, кри-тические значения показателей, при которых начинается активная фаза процесса. Эти данные, в свою очередь, могут иметь прак-тическое применение для количественного прогнозирования деформаций в определен-ных природно-техногенных условиях, а так-же при геотехническом мониторинге, в том числе геофизическими методами неразру-шающего контроля (Abetov, 2021).

Испытания карьерных песков средней крупности, используемых, как правило, при засыпке котлованов трасс городских комму-никаций, планировке территории, позволили проследить все фазы и стадии развития суф-фозии от предварительного замачивания и «разжижения» грунтов, формирования пер-вичных ходов и полостей, до провалообразо-вания на поверхности. Важным преимуще-ством физической модели на базе фильтра-ционного лотка является то, что , кроме наглядности фиксации фаз процесса, суще-ствует возможность создавать различные условия эксперимента, связанные с глубиной зоны выноса и разгрузки грунтов для разных сечений предполагаемых дефектов, расходом воды и типом фильтрации (вертикальная, го -ризонтальная, напорная и пр.), литологиче-ским типом разреза для грунтов различной степени уплотнения . Как указывалось ранее, наибольший интерес представляют опыты с техногенными грунтами, поскольку поверх-ностные деформации и провалы на террито-рии городов приурочены в основном к ним.

Скорость развития суффозии с начала за-мачивания до формирования провала на по-верхности при прочих равных факторах при вертикальной нисходящей фильтрации меня-ется в зависимости от площади сечения предполагаемого дефекта водонесущей ком-муникации, выполняющей роль зоны раз-грузки подземных вод и аккумуляции выне-сенного материала. Так, полный цикл прова-лообразования для предполагаемого дефекта сечением 4 см2 при наличии песчаного слоя мощностью 0,5 м составляет порядка 6‒ 8 мин., для сечения 8‒12 время образования провала составляет уже около 4‒6 мин . Фор-ма и углы падения стенок провалов также различны при разных сечениях, что обуслов-лено, по-видимому, условиями разгрузки во-ды и параметрами сформировавшихся «псевдоплывуннх» зон. После завершения фазы обрушения кровли грунтов и выхода провала на поверхность происходит эрози-онное разрушение и выполаживание его сте-нок . Важно, что при образовании деформа-ций на автодорожных покрытиях при обру-шении полотна создаются условия для до-полнительного подтока воды с поверхности и активизации процесса.

Анализ и обработка данных физического моделирования для разных мощностей пес-ков, сечений дефектов и предварительная прогнозная оценка динамики суффозионного провалообразования позволяют сделать вы-вод о скорости, объемах выноса грунтов, диаметрах провалов на поверхности. Так, полный цикл провалообразования в песках с предполагаемым дефектом сечением от 4 до 12 см2 на глубине 2,0 м при нисходящей фильтрации может составлять от 45‒60 мин . до нескольких часов . Диаметр провала на момент обрушения может достигать 80‒ 120 см в зависимости от сечения дефекта и однородности разреза.

Рис. 4. Суффозионная воронка при мощности грунта 0,5 м и сечении дефекта 12 СМ 2

С учётом быстротечности процесса суф-фозии в техногенных грунтах городских тер-риторий и приуроченности зон разгрузки во-ды к объектам городской инфраструктуры (в том числе при авариях на городских канали-зационных и водопроводных сетях) задачи качественного, количественного прогноза, мониторинга и предотвращения последствий провалообразования приобретают значи-тельную сложность.

Среди приоритетных направлений изуче-ния образования провалов на территориях городов, наряду с анализом природных и техногенных факторов, изучением объектов-аналогов, физическим и математическим мо-делированием, составлением схем райониро-вания, важным аспектом является геотехни-ческий дистанционный мониторинг факте-ров, определяющих подготовку, возникнове-ние и развитие деформаций на всех стадиях.

Общий алгоритм геотехнического монито-ринга развития суффозии на территории го-

:

Предварительный анализ природно-техногенных условий участка, включая гео-ЛОГО-литологические , гидрогеологические условия, схему размещения водонесущих коммуникаций (с указанием времени их экс-плуатации, глубины их заложения, аварий-ных ситуаций и т.д.);

Морфометрическая характеристика про-валов и динамики их образования с учетом типов суффозии и приуроченности их к кон-кретным инженерным сооружениям;

Зонирование территории по интенсивно-сти провалообразования и техногенной нагрузке для локализации перспективных участков для полевых исследований ;

Разработка программы геотехнического мониторинга суффозионных процессов для конкретных типов суффозии и приуроченно-сти их к определенным инженерным соору-жениям;

Обследование массива методами нераз-рушающего контроля (акустические, элек-тромагнитные и т.п.) с дальнейшим выделе-нием потенциально опасных участков ;

Стандартизация полученных данных для дальнейшего накопления, визуализации и 3D моделирования с помощью ГИС ;

Разработка методики моделирования и прогноза провалообразования по индикаци- онным признакам с помощью корреляцион-ного анализа факторов, и сопоставление по-лученных результатов с натурными наблю-дениями за суффозионными процессами для подтверждения полученных выводов.

Среди методов неразрушающего контроля для мониторинга и прогноза развития суф-фозии могут применяться геофизические ис-следования в модификации электромагнит-ного зондирования (Татаркин, 2020; Lago, 2022). Вследствие ограничений, связанных с условиями заземления, реализация контакт-ных методов сопротивлений, в частности, электротомографии на урбанизированных территориях трудоёмка, а иногда недости-жима. В настоящее время существуют моди-фикации, позволяющие проводить исследо-вания в бесконтактном варианте. Кроме того, высокой производительностью и возможно-стью работы без заземлений с компактными измерительными установками обладает ме-тод РМТ-К(Сараев, 2013). Однако использо-вание вышеописанных бесконтактных мо-дификаций сопряжено с низкочастотным диапазоном электромагнитных полей, на ко-торый оказывают влияние электромагнитные поля промышленных помех и индукционные наводки от существующих подземных ком-муникаций.

Одним из альтернативных способов изу-чения потенциальных и активных зон прова-лообразования является георадиолокацион-ное зондирование (Lago, 2022). Данный ме-тод позволяет с необходимой детальностью исследовать приповерхностную толщу грун-тов с целью выявления зон разгрузки (пита-ния) подземных вод и локализации комму-никаций, связанных с подземными инженер-ными сооружениями. В связи с этим следует определить ряд особенностей использования георадара для изучения суффозии на терри-ториях городов .

На этапе ведения полевых работ необхо-димо учитывать геоэлектрические условия, которые могут осложнять волновую картину . Для повышения однозначности интерпрета-ции рекомендуется выполнение площадных исследований многоканальными установка-ми или псевдомногокональными (в случае их отсутствия). В таком случае возможно по-строение трехмерных кубов волнового поля для более уверенной корреляции выделяе-мых аномальных зон .

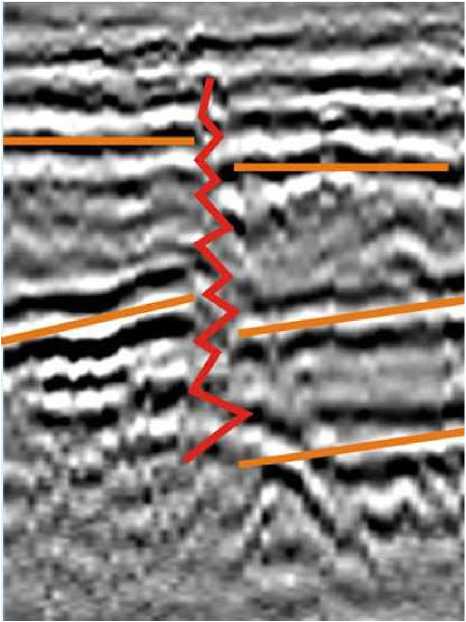

Обработка и интерпретация данных, по -лученных в результате георадиолокационно -го зондирования, заключается в выделении пространственных особенностей амплитуд-НО -частотных характеристик волнового поля и их привязки к существующим инженерным сооружениям . Сопутствующими задачами являются оценка и изменение влажности (в довольно узких диапазонах значений), выде-ление неоднородностей , ослабленных зон (полости , разуплотнения грунтов), скрытых дефектов строительных конструкций, зон трещиноватости и т.д. В волновой картине данные особенности могут выделяться в ви-де нарушений осей синфазности, изменений частоты , амплитуды и скоростей электро-магнитных колебаний . Кроме того , скрытые полости могут отображаться на разрезах в виде структурных особенностей (появлении дополнительных границ) или наличии осей синфазности, связанных с дифракцией волн. На одном из примеров , приведённом на рис. 5, мы видим подобные признаки в виде смещения границ инженерно-геологических элементов дорожного сегмента.

Рис. 5. Разрез дорожной конструкции , полученный по результатам георадиолока - ционной съемки

Причиной этому являются суффозионные процессы, сопровождающиеся просадкой грунтов и деформациями с образованием трещин в конструкции дорожной одежды на начальной стадии формирования опасного процесса.

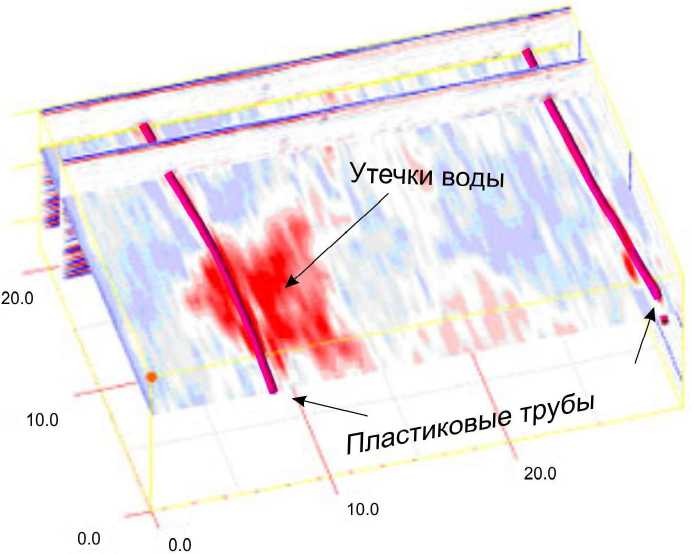

Одним из важных аспектов при изучении суффозионных процессов является опреде-ление путей миграции подземных вод и ло-кализация источника обводнения . В данной ситуации георадарное обследование позво-ляет не только решить инженерно -геологические , геотехнические задачи, но и произвести локализацию инженерных сетей (в первую очередь водонесущих), к которым и приурочены участки утечек воды и области провалообразования (рис. 6).

При этом важно отметить, что примене-ние георадарных технологий позволяет вы-являть утечки из подземных коммуникаций на начальных стадиях обводнения грунтов ещё до активной фазы провалообразования, сопровождающегося обрушением несущего покрытия и переходом суффозионного про-цесса в фазу восходящей фильтрации с раз-грузкой на дневную поверхность . На этой стадии вынос частиц грунта приобретает фактически неограниченные возможности для разгрузки, что при соответствующем напоре за короткое время может привести к образованию значительных провалов, со-здающих опасность для сооружений , авто -транспорта и населения .

Рис. 6. Пример построения 3-D изображения волнового поля для выявления утечек воды из трубопровода . Красным цветом на слайсах трехмерной картины по оси Z показано наличие и размер утечек из трубы слева

Таким образом, накопление и математи-ческая обработка значительной базы факти-ческих данных о динамике процесса, начи- ная со стадии подготовки до провалообразо-вания, позволит по характерным признакам-индикаторам и показателям граничных уело-вий активизации процесса спрогнозировать возникновение и рост деформаций в кон-кретном месте за конкретное время. Это в свою очередь создает возможности для one-ративного реагирования и локализации фак-торов, активизирующих суффозию, и в ко -нечном итоге предотвращения катастрофи-ческих последствий . В качестве признаков-индикаторов можно использовать опреде-ленные параметрические данные, получен-ные в результате георадарных исследований, лабораторного физического моделирования.

Список литературы Геотехнический мониторинг и моделирование суффозионного провалообразования на урбанизированных территориях

- Strokova L.A. & Leonova A.V. (2021). Assessment of suffosion hazard on the territory of Tomsk. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering. 332. P. 49-59. DOI: 10.18799/24131830/2021/05/3185 EDN: CVPEGR

- Быков В.Н., Димухаметов Д.М., Димухаметов М.Ш. Эколого-геологическая обстановка города: Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Быкова; Перм. ун-т. Пермь, 2001. 101 с.

- Котлов Ф.В., Антропогенные геологические процессы и явления на территории города, "Наука", 1977. 172 с.

- Хоменко В.П. Закономерности и прогноз суффозионных процессов. М.: ГЕОС, 2006. 216 с.

- Хоменко В.П. Карстово-суффозионнообвальное провалообразование и оценка его опасности для зданий и сооружений / В.П. Хоменко, О.К. Криночкина // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2022. № 1.С. 20-29. DOI: 10.31857/S0869780922010076 EDN: ORJLNL