Гибридизация профессионального интернет-дискурса переводчиков в рамках гипержанра «переводческий блог»

Автор: Ключак М.Ю.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу гипержанра «переводческий блог» в рамках профессионального интернет-дискурса переводчиков. Целью данного исследования состоит в определении факторов гибридизации институционального и личностно ориентированного дискурсов в коммуникативном пространстве гипержанра. Актуальность работы обусловлена возрастанием роли переводческих блогов как инструмента профессиональной коммуникации и трансфера транслатологических знаний, а также инструмента формирования и реализации профессиональной личности переводчика. Описана специфика дискурсообразующих признаков гипержанра – участники, хронотоп, цели, ценности, стратегии, материал (тематика), жанры, прецедентные тексты. Установлена гибридная природа гипержанра, проявляющийся в инклюзии институционального и личностно ориентированного дискурсивных компонентов. Институциональный характер гипержанра задает концептуальные рамки профессиональной коммуникации в переводческом блоге, профессионально-значимые темы, стиль изложения и модальность взаимодействия переводчиков в соответствии с нормами профессионального сообщества; личностно ориентированный компонент отражает внутренний мир переводчика – автора блога, его саморефлексию, особенности самореализации как коммуникативной личности. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения профессиональной идентичности переводчика и механизмов трансфера знаний в виртуальном формате профессионального переводческого дискурса.

Гибридизация, профессиональный интернет-дискурс переводчиков, переводческий блог, гипержанр, институциональный дискурс, личностно ориентированный дискурс

Короткий адрес: https://sciup.org/149148570

IDR: 149148570 | УДК: 81’25:81’42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2025.2.7

Текст научной статьи Гибридизация профессионального интернет-дискурса переводчиков в рамках гипержанра «переводческий блог»

DOI:

Стремительный технологический прогресс способствует развитию компьютерноопосредованной коммуникации в рамках профессиональных дискурсов, приводит к появлению новых жанров и видоизменению уже сформировавшихся дискурсов, в том числе их гибридизации. В настоящее время очевидна тенденция к комбинаторике разных типов институциональных дискурсов, которая получила освещение в лингвистической науке. Усиленная цифровизацией коммуникация детерминирует появление новых профессиональных профилей, портретов, типажей, моделей, а перекрестное влияние дискурсов приводит к формированию новой генерации профессиональной личности и самоидентичности, что безусловно требует новых методов дискурсивного анализа.

Исследование профессионального переводческого дискурса и профессиональной личности переводчика занимает важное место в современном интегративном переводоведе-нии. В фокусе анализа деятельности переводчика находятся переводоведческий дискурс, экспертный дискурс [Гуреева, Наумова, 2015, с. 7], профессиональный дискурс переводчиков, дидактический переводческий дискурс и т. д. [Новикова, Наумова, 2021, с. 7–8], анализ которых варьируется от непосредственного акта перевода до метапереводческой деятельности [Кашкин, 2010, с. 317].

Переводчик как агент дискурса осуществляет лингвокультурный трансфер, выступая экспертом, профессиональной личностью, и формируя особый вид институционального дискурса – профессиональный переводческий дискурс [Новикова, Наумова, 2021, с. 10]. Вслед за А.П. Наумовой под профессиональ- ным дискурсом переводчика мы понимаем «социокоммуникативное взаимодействие переводчиков как членов профессионального сообщества по вопросу улучшения, регулирования, корректировки своей профессиональной деятельности» [Наумова, 2020, с. 45]. Такое взаимодействие происходит в устном, письменном и виртуальном форматах, при этом в виртуальной коммуникации наблюдается становление новых жанровых форм реализации профессиональной личности переводчика и трансфера профессионального знания – вебинары, онлайн-курсы, персональные веб-страницы, онлайн-марафоны, онлайн-мастерские, блоги, каналы в социальных сетях, мессенджеры и др.

Для настоящего исследования интерес представляет профессиональный интернет-дискурс переводчиков, в котором особое место занимает жанр блога. Феноменология жанра блога проявляется в его пограничном статусе ввиду разветвленной современной интернет-коммуникации, ее форматов и стратегий. С одной стороны, блог как жанр, получивший достаточное рассмотрение в многочисленных исследованиях, все еще можно считать жанром, но с более широким профилем, то есть гипержанром, поскольку он интегрирует несколько субжанров интернет-ком-муникации (YouTube-канал, фотоблог, микроблог, Telegram-канал, видеоблог, сайт-блог) и характеризуется поли- и интертекстовыми особенностями. С другой – есть предпосылки рассматривать блог отдельной дискурсивной практикой, поскольку в случае ряда платформ, например, Telegram-канал, блог формирует целый дискурс или несколько дискурсов одновременно.

В рамках нашей работы вслед за А.Г. Кирилловым предлагаем считать переводческий блог гипержанром [Кириллов, 2017, с. 262] профессионального интернет-дискурса переводчиков, объясняя это тем, что данный коммуникативный формат не существует отдельно от переводческого дискурса, а встраивается в его многослойную полидискурсивную фактуру и задействует его новые коммуникативные плоскости.

Целью данного исследования является установление и описание дискурсообразующих признаков – институциональных и личностно ориентированных компонентов – гипержанра «переводческий блог» на платформе Telegram.

Гипотеза исследования заключается в следующем: переводческий блог интегрирует черты как институционального, так и личностно ориентированного дискурсов, синтезирует элементы официального (институционального) общения с элементами индивидуального, субъективного (личностно ориентированного) самовыражения в пределах одного коммуникативного пространства.

Актуальность исследования объясняется тем, что на фоне множества работ – Л.Ю. Щи-пициной, Е.Н. Галичкиной, В.И. Карасика, А.И. Казиной, О.А. Солоповой, К.А. Наумовой, Э.Ю. Новиковой, Н.А. Ахреновой, А.А. Орловой, У.Ю. Эшкининой и др. [Щипицина, 2009; Галичкина, 2009; Карасик, 2019; Казина, 2018; Солопова, Наумова, 2018; Новикова, 2017; 2021; Ахренова, Орлова, 2021; Эшкинина, 2024], посвященных сетевому дискурсу и анализу различных блогосфер, в том числе профессиональных, нет единого взгляда на дискурсообразующие характеристики блога. На данный момент в переводоведческой и лингвистической литературе наблюдается недостаточная разработанность методов системного анализа жанров профессионального переводческого дискурса и процессов формирования профессиональной личности переводчика. Персональный переводческий блог дает новый взгляд на профессию переводчика как представителя профессии и как личности во всем богатстве его внутреннего мира [Карасик, 2000, с. 6]. Представляется, что переводческий блог помогает переводчикам развивать навыки самопре-зентации и позиционирования, необходимые для профессиональной деятельности, поскольку выступает не только информационным, но и образовательным ресурсом, направленным на развитие множества переводческих компетенций. Современный рынок переводческих услуг, по мнению Н.В. Нечаевой и Э.М. Каи-ровой, диктует необходимость владеть не только собственно переводческими компетенциями, но и «гибкими» навыками [Нечаева, Каи-рова, 2020]. Важность и необходимость навыка самопрезентации в социальных сетях зафиксирована в европейском стандарте подготовки письменных переводчиков European Master’s in Translation (EMT) [European Master’s...]. Это объясняет увеличение переводческих блогов и каналов в последнее время. Переводчик, создавая блог, выходит в «открытое коммуникативное пространство» для презентации и популяризации себя не только как профессионала, представителя важной профессии, но и себя как личности с определенными интересами, отношением к жизни, проблемами.

Исследование переводческих блогов позволяет выявить специфику современного интернет-дискурса переводчиков, а также специфику профессиональной личности переводчика и тем самым внести вклад в развитие прикладного переводоведения в цифровую эпоху. Очевидно, что в современном переводо-ведении наблюдается смещение фокуса исследований с описания теоретических основ перевода на анализ реальных условий работы и личности переводчика, его бренда, биографии [Zhang, 2023]. Принцип Энтони Пима study translators, then texts (изучать переводчиков, а потом тексты) позволяет переводоведам более широко осветить вопросы межкультурной коммуникации [Pym, 2009].

Материал и методы

Материалом исследования послужили тексты 80 русскоязычных переводческих блогов на платформе Telegram. Методологию составили методы наблюдения, описания, интроспекции, анкетирования, дискурсивный и контент-анализ. Анкетирование авторов переводческих каналов (45 переводческих блогов) в форме интернет-опроса по релевантным для настоящей работы вопросам проведено для верификации результатов проведенного научного изыскания. В качестве рабочей модели описания и установления дискурсивных осо- бенностей переводческого блога как гипержанра профессионального интернет-дискурса переводчика выбрана модель В.И. Карасика, в фокусе которой находятся дискурсивно значимые компоненты: 1) участники; 2) хронотоп; 3) цели; 4) ценности; 5) стратегии; 6) материал (тематика); 7) разновидности и жанры; 8) прецедентные (культурогенные) тексты [Карасик, 2000, с. 12]. Выбор данного социо-коммуникативного подхода в описании дискурса продиктован стремлением установить гибридный характер гипержанра, сочетающего институциональные и личностно ориентированные дискурсивные компоненты, обозначенные в гипотезе исследования. В приведенных примерах авторская пунктуация и орфография сохранены.

Результаты и дискуссия

Рассуждая о гибридизации дискурсов, мы предполагаем, что на фоне достаточно частой интеграции различных типов институциональных дискурсов, есть коммуникативные форматы, в которых проявляетя пересечение институционального и личностно ориентированного дискурсов. Теория дискурса, в том числе подход В.И. Карасика объясняет, что в каждом из данных типов доминирует статусный, либо личностный компоненты. Наши наблюдения за коммуникацией в рамках гипержанра «переводческий блог» убеждают в том, что оба компонента присутствуют в одинаковой степени и разграничить «институциональное» от «личностного» достаточно трудно, что и позволяет говорить о гибридном характере рассматриваемого исследовательского объекта.

Охарактеризуем комбинаторику компонентов институционального и личностно ориентированного дискурсов в коммуникативном пространстве переводческого блога.

Участники. В выделяемой В.И. Карасиком диаде «агент-клиент» [Карасик, 2000, с. 8] наблюдаются модификационные варианты интеракции. Взаимодействие участников дискурса варьируется в модусах «агент-агент» и «агент-клиент» в зависимости от специфики адресата. Под «агентами» в настоящем исследовании понимаются представители профессионального института (отрасли), под «клиентами» – те, кто обращаются в данный институт для получения услуги. Анализ контактоустанавливающих языковых средств в текстах блогов позволил выявить следующие типы адресатов (агентов и/или клиентов) переводческого блога.

-

1. «Агент-агент» – коллеги (начинающие и опытные переводчики) – агенты переводческого дискурса: дорогие коллеги и единомышленники ! ; по традиции мы дали несколько напутствий и советов начинающим коллегам .

-

2. «Агент-клиент» – потенциальные заказчики, на которых ориентирована маркетинговая составляющая блога и рекламно-ориентированная текстовая деятельность автора блога: Я профессиональный переводчик английского и испанского языков. Более 17 лет помогаю людям понимать друг друга.

-

3. «Агент-клиент» – широкая аудитория пользователей блога, интересующаяся вопросами перевода и/или личностью автора блога: Сначала коротко поясню разницу между синхронным и последовательным переводом для тех, кто читает этот пост, но далек от перевода и вообще мало что понимает.

-

4. «Агент-агент» – переводчик – автор блога, поскольку переводческий блог может быть инструментом переводческой рефлексии. Согласимся с В.А. Митягиной в том, что рефлексии переводчиков могут рассматриваться как «движущая сила» оптимизации профессионального уровня [Митягина, 2017, с. 252]. Интроспекция собственной профессиональной деятельности позволяет переводчику-автору блога с максимальной полнотой представить свой внутренний мир и грани личности, что может быть интересно как агентам институционального дискурса (коллегам), так и клиентам (широкая аудитория): мои итоги года: вышло двенадцать книг со мной как с переводчиком или редактором.

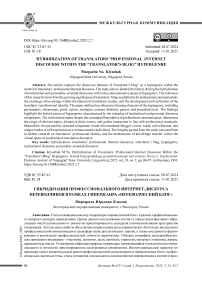

Проведенное анкетирование респондентов позволило, с одной стороны подтвердить результаты анализа языкового материала, а с другой – ранжировать типы адресата переводческого блога (см. рис. 1).

Авторы переводческих блогов (агенты дискурса) в большей степени ориентируются на коллег-переводчиков с сопоставимым профессиональным уровнем (агенты дискурса),

■ Кто ваша целевая аудитория? На кого ориентируетесь при ведении блога?

Рис. 1. Целевая аудитория переводческого блога

Fig. 1. The target audience of the translator’s blog

широкий круг читателей (клиенты дискурса) и начинающих переводчиков (агенты дискурса). Ориентированность коммуникации на коллег-переводчиков подчеркивает принадлежность блога институту переводческого дела как инструмента социокоммуникативного взаимодействия переводчиков – членов профессионального сообщества. Ориентированность на широкую аудиторию свидетельствует о наличии личностно ориентированного компонента дискурса ввиду минимизации профессионального модуса коммуникации и превалирования повествования и обмена информацией об авторе блога как личности.

На основе анализа языковых средств в текстах публикаций блога и комментариев к ним, а также результатов опроса авторов блогов, установлено, что переводческий блог ориентирован на широкую аудиторию, интересы которой выходят за рамки профессии «переводчик». В этом случае клиентам дискурса интересна личность автора блога, его внутренний мир, языковая харизма, манера ведения и/или стилизация блога и т. п. В этом видим проявление компонентов личностно ориентированного дискурса, что отличает переводческий блог от других жанров профессио- нального переводческого дискурса, ориентированных исключительно на специалистов и имеющих очевидную институциональную природу (см.: [Новикова, Наумова, 2021]).

Хронотоп. Анализ хронотопа интересен тем, что он дает ценный материал для прикладного переводоведения, обеспечивая аккумуляцию и трансфер транслатологических знаний [Mcdonough, 2014, p. 92]. В этом проявляется институциональный характер переводческого блога как генератора новых переводческих идей, знаний и процессов. По пространственно-временным характеристикам хронотоп переводческого блога не отличается от прочих блогов – локация участников не имеет пространственных и временных рамок, прямой контакт коммуникантов отсутствует.

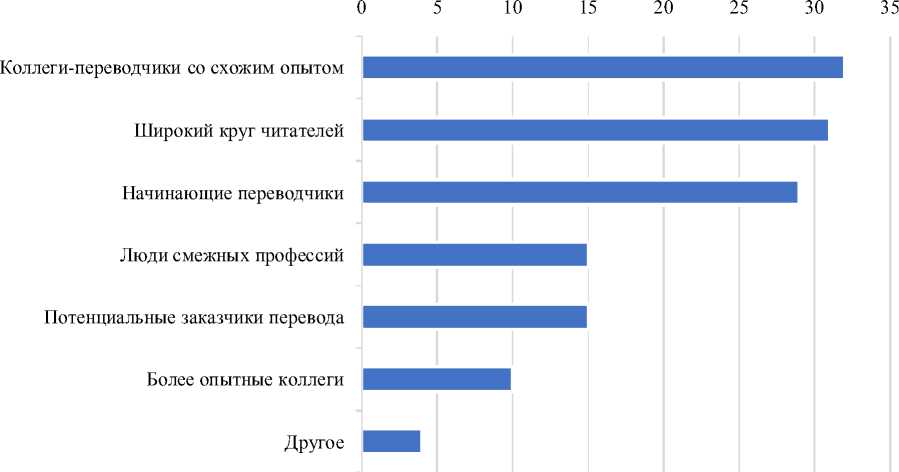

Цель профессионального дискурса переводчиков заключается в инициации профессионального общения на переводческие темы, сплочении профессионального сообщества, популяризации профессии и презентации переводчика как эксперта и личности. Результаты анализа языковых средств текстового материала и данные опроса авторов переводческих блогов позволили определить и ранжировать несколько целей (см. рис. 2):

Рис. 2. Цель ведения блога

Fig. 2. The purpose of blogging

– творческое самовыражение: Пусть умелый ты толмач / Пусть верстальщик – ну поплачь #стихи ;

– нетворкинг (расширение сети контактов): Прошу в комментариях отозваться всех, кто работает с редкими языками ;

– обмен опытом: Как заставить себя учиться, если не хочется, но нужно? Мой опыт ;

– создание репутации эксперта в своей области: Дал вместе с коллегами-выпускниками переводческих мастерских небольшое интервью по случаю Международного дня переводчика ;

– документирование своего пути в профессии: В начале апреля ездила в Переделкино как турист , а в конце октября поеду уже как спикер . Представляете? Очень рада!

Установлена доминирующая цель – творческое самовыражение, демонстрация богатства внутреннего мира автора блога, что свидетельствует о персонализации блога и подтверждает рабочую гипотезу о гибридности дискурса. Ориентация переводчика – автора блога на самореализацию как личности во всем многообразии профессиональных, личных, семейных и прочих интересов, личностной харизмы говорит о наличии личностно ориентированного дискурсивного компонента в анализируемом гипержанре.

Ценности. Профессиональная личность переводчика подвергается постоянному влиянию множества ценностных установок и профессионально детерминированных правил, принципов и норм. Ценностная парадигма профессионального переводчика характеризуется не только принадлежностью специалиста-переводчика к профессиональной группе, готовностью к профессиональному взаимодействию и росту, адаптации к новым вызовам профессии, но и личными интересами, популяризацией себя как интересного собеседника, творческой личности. В этом нам видится инклюзия институциональных ценностей и ценностей персональных, связанных с конкретной личностью автора переводческого блога. В исследуемых блогах актуализируются три типа ценностей: 1) ценности профессии, отраженные в Этическом кодексе переводчика (добросовестность, конфиденциальность, че- стная конкуренция) [Этический...]: NDA запрещает выкладывать примеры машинного перевода от наших дорогих заказчиков; 2) ценности, формирующие профессиональный дискурс переводчиков (популяризация знания, объединение единомышленников, профессиональная полемика и диалог): мы завели свой околопереводческий просветительский ТГ-блог, чтобы делиться знаниями и поддерживать профессию; 3) личностно ориентированные ценностные установки авторов: для меня неприемлемо опоздать, я считаю, что это не даст мне плюсов в глазах работодателя.

Стратегии. Стратегии переводческого блога определяются его целями, коммуникативными интенциями, конкретизирующими ключевые цели блогера как личности и представителя профессии: творческое самовыражение, расширение сети контактов, обмен опытом, создание репутации эксперта и документирование своего пути в профессии.

Анализ прагматики языковых средств, участвующих в реализации стратегий, позволил определить палитру коммуникативных тактик:

– тактика самопрезентации: Клиент был немногословен, поставил мне 5+ и написал «Превосходно »; меня еще никогда так восторженно и бурно не хвалили r r г ;

– тактика использования дефиниции понятий: Шушутаж – это вид устного перевода , когда переводчик стоит около человека и нашептывает ему на ухо перевод одновременно с речью говоряшего ;

– тактика апелляции к авторитетным источникам: Если вы занимаетесь нотариальным переводом в России, то вот вам новости: на прошлой неделе Президент подписал Федеральный закон от 08.08.2024 №251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ;

– тактика рекомендации: это консольные термины, их обязательно нужно использовать во внутриигровых текстах и внешних описаниях, иначе игра не будет лицензирована платформой .

Материал (тематика). Переводческие блоги характеризуются многообразием тем, связанных с переводом. К доминантам относим следующие тематические категории.

-

1. Кейсы из собственной практики: в прошлом году мне довелось поработать с Президентом Гвинеи-Бисау. Примечательно, что при описании собственного опыта переводчики порой несознательно прибегают к неличному характеру презентации.

-

2. Деловые аспекты профессии: вести переговоры о повышении ставок – не значит требовать платить вам больше, потому что вы долго учились, сильно устаете, у вас ипотека и 3 кошки (антитеза, амплификация);

-

3. Информирование об узкой сфере перевода: например, русскоязычные специалисты по информационной безопасности (ИБ) сплошь и рядом эту самую свою ИБ в US сокращают до IS (от англ. information security ) и им совершенно всё равно (ну или, может, невдомёк), что чаще IS - это information system, то бишь информационная система (ИС), которая в их текстах тоже присутствует. В постах об узких сферах перевода широко используется специальная лексика из описываемой предметной области, термины-англицизмы и другие заимствования из английского языка.

-

4. Критический анализ переводческих решений коллег: в целом лока в играх miHoYo очень неплохая <...> Но иногда встречаются довольно странные словечки ... Авторы переводческих блогов склонны критиковать коллег в тактичной форме, поэтому публикациям присущи диминутивы и противопоставления, смягчающие посыл публикации. Вводная конструкция «мне кажется» акцентирует субъективность мнения автора: мне кажетс я, это неверный выбор термина, и вот почему.

-

5. Самообразование и повышение квалификации, информирование об отраслевых мероприятиях: тренинг представляет собой сбалансированный и нескучный практичес-

- кий курс, построенный на основе многолетнего практического опыта переводческой работы ведущих. По степени коммуникативной интенции преобладают положительные отзывы. Публикациям о самообразовании свойственно употребление эпитетов с семантикой высокого качества.

-

6. Особенности рабочих языков: По-русски мы спрашиваем: “У тебя есть брат или сестра?”. А по-польски этот вопрос звучит гораздо короче: “Masz rodzeсstwo?”. Ориентируясь на прагматику коммуникации, авторы используют различные инструменты реализации коммуникативной тактики дефиниции: приведение доступных аналогий на русском языке; транскрипция и пояснение иноязычного термина, использование указательных местоимений: РодзЭньство – это как раз “братья-и/или-сёстры”, то есть, буквально, “сорожденцы” ; апелляция к авторитетным источникам: Большой словарь польского языка ( https://wsjp . pl/ haslo/podglad/4723/rodzenstwo) возводит этимологию к значению “родственники по прямой линии”.

-

7. Образ жизни и ментальное здоровье переводчика. Авторы переводческих блогов активно освещают свой образ жизни вне профессии. Например, в рамках челленджа #буднипереводческие автор переводческого блога делится профессиональными и личными итогами недели: Как (плохая) начинающая осетинская хозяюшка : три дня варила суп-харчо, который скис на следующую ночь. Адресаты понимают говорящую с полуслова и в комментариях делятся собственным опытом: Тебе не переплюнуть мой эпик фейл с супом: как известно, в Волгограде летом жарковато, и вот, сварив суп, я решила быть хорошей хозяюшкой и охладить его . <...> Через два часа я мыла кастрюлю, думала о превратностях жизни и из чего снова варить суп.

-

8. Роль переводчика в социуме. Философствуя о роли переводчика в обществе, авторы делятся озарениями, внезапным пониманием сути дела в яркой образной форме: ...и я продолжаю гордиться своей ролью пищинки (от слова «пищать»), на которой нарастает жемчужина нашего весьма профессионального и притом в лучшем смысле любительского сообще-

- ства. В подобных текстовых фрагментах актуализируется бытийный аспект персонального дискурса, попытки раскрыть внутренний мир автора.

-

9. Юмористические зарисовки о профессии также позволяют автору продемонстрировать своеобразие своего внутреннего мира:

Нет у меня слов приличных – несколько лет с пафосом и серьезными лицами федеральная нотариальная палата и СПР обсуждали <...> (инверсия);

Доколе, товарищи ... (риторическое восклицание).

Для усиления прагматического эффекта воздействия на читателей широко используются синтаксические фигуры.

Жанры. Быстро развивающаяся интернет-коммуникация приводит к появлению новых жанровых форм, жанроидов, жанровых форматов, которые требуют лингвистического освещения. Внутри гипержанра «переводческий блог» нами зафиксированы два основных жанра – пост и комментарий. При этом пост может выполнять несколько различных функций и тем самым позволяет отнести его сразу к нескольким видам жанров в классификации Л.Ю. Щипициной – информативным, коммуникативным, презентационным и рекламным. Жанровая природа переводческого блога требует отдельного комплексного рассмотрения, поэтому в рамках данного исследования оставим вне нашего внимания описание отдельных жанров внутри гипержанра, но проиллюстрируем те жанровые группы (термин В.И. Карасика [Карасик, 2019, с. 50]), которые нам удалось выявить в предыдущих исследованиях [Ключак, Новикова, 2024, с. 36–37] и которые также подтверждают гибридный характер гипержанра. Представленные далее жанровые группы по-разному сочетают и реализуют компоненты институционального и личностно ориентированного типов дискурса.

Так, репортативы, агитативы, инструктивы и прескриптивы задают институциональные рамки социокоммуникативного взаимодействия переводчиков, а демонстративы, соци-ативы, креативы и аттрактивы актуализируют личностно ориентированный компонент коммуникации.

Демонстратив (автопрезентация, портрет, селфи) (полимодальный характер информации): На аватаре канала наш с Сильвером портрет от нейросети .

Репортатив (сообщение о важных новостях отрасли): Как мы провели два дня на первом Переводческом образовательном форуме .

Социатив (рассуждения, ориентированные на друзей по интересам): Для всех, кто в школе любил истории про магические школы...

Креатив (художественное творчество): Нет, я не Мильчин, я другой : / Никем не зримая лягушка / Что ночью набивает брюшко / Такой запретною едой .

Агитатив (продвижение товара или образа жизни): Записывайтесь на эфир к Томе, если хотите переводить кино!

Инструктив (рекомендации для решения конкретной проблемы): Как стать медицинским переводчиком и где найти заказы .

Прескриптив (назидательные послания морального плана): Нет демпингу!

Аттрактив (развлекательно-шутливые послания): ДЕД ЛАЙН. Он наступает незаметно, почти украдкой, как бы невзначай .

Прецедентные (культурогенные) тексты. В текстах гипержанра «переводческий блог» наличествуют расхожие цитаты о переводе (Many critics, no defenders / Translators have but two regrets / When they hit – no one remembers / When they miss – no one forgets), названия популярных монографий и учебников по иностранным языкам и переводу, которые часто обозначают при помощи метонимического переноса (Мы учились по Аракину, на первом курсе был Голицынский), прецедентными могут стать иллюстрации и мемы, а также популярные посты других блогеров. Интертекстуальные связи представлены в виде прямых цитат, ссылок, непрямого заимствования или хештегов (Тома [гиперссылка на блог] взяла пример с Риты [гиперс- сылка на блог] и Жени [гиперссылка на блог], а я предлагаю подключиться всем и сделать «месячник» еженедельных отчетов) <...> Предлагаю тег #буднипереводческие). Анализ показал институционально детерминированный характер прецедентных текстовых единиц, поскольку в своем большинстве они отражают профессионально значимую коммуникацию переводчиков.

Заключение

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о гибридном характере гипержанра «переводческий блог», сочетающего компоненты как институционального, так и личностно ориентированного дискурсов. Это взаимодействие отражено в каждом из проанализированных дискурсивных признаков.

Институциональный компонент отражен в функциональном назначении блога как канала профессионального взаимодействия и трансфера знаний внутри сообщества. Личностно ориентированный компонент выражается в стремлении автора к самопрезентации, саморефлек-сии, выстраиванию доверительного тона общения с аудиторией, в том числе широкой, не имеющей отношения к профессии переводчика. Переводчик-блогер концентрирует внимание на своем личностном потенциале в контексте профессиональной деятельности, что свидетельствует о значительной роли личностно ориентированного характера исследуемого гипержанра. Интеграция институционального и персонального дискурсов в коммуникативном пространстве переводческого блога прослеживается на уровне ценностных установок, жанровых групп, тематических доминант.

Наблюдаемая инклюзия компонентов личностно ориентированного дискурса в институциональных рамках профессионального переводческого дискурса подтверждает тезис о переводчике не «невидимом» трансляторе, а переводчике-личности – профессиональной, экспертной, элитарной.

Исследование гипержанра «переводческий блог» дополняет портрет профессиональной личности переводчика и дает материал для дальнейших исследований в антропоцентрическом направлении современной лингвистики и переводоведения.