Гидрогеохимическая оценка состояния поверхностных вод и выделение зоны влияния объекта размещения отходов в пределах Кирово- Чепецкого промышленного комплекса

Автор: Клцкина О.В., Красильников П.А., Татаркин А.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

В Российском законодательстве отсутствует однозначное определение термина «зона влияния объекта негативного воздействия» применительно к окружающей среде в целом. Соответственно, нет четкой методики, позволяющей устанавливать границы влияния объекта исследования, что очень важно для обоснованного принятия решения по определению территории, в пределах которой необходимо осуществлять мониторинг за компонентами природной среды. В данной статье приводятся результаты исследования, связанные с геохимической оценкой состояния поверхностных вод Кирово-Чепецкого промышленного комплекса. Показан опыт выделения зоны влияния объекта размещения отходов на территории, где присутствует большое количество техногенных объектов, характеризующихся выделением поллютантов, присущих исследуемому объекту.

Объекты размещения отходов, гидрогеохимическая оценка, поверхностные воды

Короткий адрес: https://sciup.org/147245095

IDR: 147245095 | УДК: 551.4.07+551.435.11 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.2.180

Текст научной статьи Гидрогеохимическая оценка состояния поверхностных вод и выделение зоны влияния объекта размещения отходов в пределах Кирово- Чепецкого промышленного комплекса

В Российском законодательстве отсутствует однозначное определение термина «зона влияния объекта негативного воздействия» применительно к окружающей среде в целом. Имеющиеся определения термина «зона влияния» применимы только для отдельного компонента окружающей среды: атмосферы, геологической среды, поверхностных водных объектов. Для подземных вод, почв, растительности и животного мира такие понятия отсутствуют. Вот некоторые примеры определений.

Согласно Инструкции по дегазации угольных шахт, утвержденной приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679, «...зона влияния геологического нарушения - локальный участок углепородного массива, примыкающий к геологическому нарушению, в пределах которого изменены свойства угля и пород и его напряженно-деформированное состояние».

По Правилам контроля качества воды водоёмов и водотоков (ГОСТ 17.1.3.07.-82), «Зона влияния источника загрязнения – часть водоема или водотока, в которой превышены фоновые значения показателя качества воды, но нарушения норм качества не наблюдается».

В Системе нормативных документов в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РФ (НТП-АПК 1.30.03.02-06) отсутствует непосредственно определение термина «зона влияния», но дается представление о том, каким образом ее следует прогнозировать и какими документами следует руководствоваться.

Тем не менее, определение зоны влияния объекта размещения отходов на компоненты природной среды является важной задачей, решение которой позволяет обоснованно принимать решения при разработке про-

граммы мониторинга. Так, согласно Приказу Минприроды России № 1030 от 08.12.2020, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды необходимо вести на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия.

В работах (Коноплев и др., 2012; Клёцки-на, Красильников, 2021; Клёцкина, Ощепко-ва, 2019; Клёцкина, 2013; Красильникова и др., 2014) авторы рассматривают различные варианты определения и расчета зоны влияния, в том числе и с использования современных программных средств гидродинамического моделирования.

Под зоной влияния объекта размещения отходов на окружающую среду авторы понимают пространственную область, в пределах которой наблюдаются индуцированные источником загрязнения изменения состояния компонентов природной среды.

Объектом исследования, результаты которого приводятся в данной статье, является территория Кирово-Чепецкого промышленного комплекса, вплоть до р. Вятка.

Предметом исследования являются поверхностные воды и их геохимическая характеристика. Отдельное внимание в статье уделяется задаче по выделению зоны влияния объекта размещения отходов на поверхностную гидросферу.

Краткая характеристика объекта

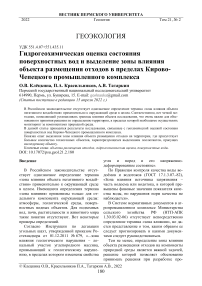

Территория исследовательских работ располагается в техногеннонагруженном районе к западу от г. Кирово-Чепецк, расположенного в географическом центре Кировской области, в 20 км от г. Кирова. Он является крупным промышленным центром Кировской области и концентрирует на своей территории большое количество техногенных объектов.

Гидрографическая сеть исследуемой территории представлена реками Вятка, Елхов-ка; пойменными озерами Просное, Бобровое, Березовое, Ивановское; искусственными водоемами карьер озера Березовое, карьер ЗМУ.

Река Вятка является главным водотоком территории и правым притоком реки Кама первого порядка. Площадь водосбора составляет 48 300 км2.

Рис. 1. Обзорная карта-схема исследуемой территории

Река Елховка – левый приток р. Вятка второго порядка. Ее площадь водосбора составляет 52 км2, длина реки – 21 км, средний уклон - 0,0026, падение реки – 55 м, зале-сенность водосборной площади – 20%.

Режим реки ярко выраженный. Четко выделяется весеннее половодье, осенние дождевые паводки, летняя и зимняя межень. Питание преимущественно поверхностное.

Соотношение подземной и поверхностной составляющей стока не одинаково по сезонам года. В весеннее время года доля подземного стока составляет 10-15% от суммарного стока за сезон. Поверхностный сток на 85% состоит из талых вод, 5% приходится на дождевые воды, поскольку дождевой сток не значителен, но иногда в аномальные годы достигает 20-25%. На весеннее половодье приходится 65% всего стока. Во время летнеосенней межени 50-60% стока принадлежит поверхностным водам, 40-50% воды уходит с подземным стоком. В общем, на летнеосенний сток приходится 25% от всего стока. Зимой 100% стока приходится на подземные воды. В зимний период река подпитывается грунтовыми водами.

Пойменные озера Просное, Бобровое, Березовое, Ивановское старичного происхождения. Формы озер в плане вытянутые вдоль р. Вятки. Озера поверхностно проточные. Наиболее глубокие озера Бобровое и Березовое, глубиной до 8 м, питаются подземными водами.

Поскольку питание водных объектов преимущественно поверхностное, то и поступление ЗВ (загрязняющих веществ) связано с поверхностным стоком и геоморфологическими условиями.

Геоморфологические условия

Район исследований расположен в восточной части Восточно-Европейской равнины, которая на отдельных участках имеет холмистый рельеф. Восточнее изучаемой территории расположена Верхне-Камская возвышенность, с юго-запада расположены Вятские увалы. Характерными являются возвышенные изрезанные междуречья и широкие речные долины с пологими террасированными склонами.

Современный рельеф территории расположения г. Кирово-Чепецка и прилегающего промузла сформировался преимущественно под воздействием речной эрозии и ледниковой аккумулятивной деятельности. Он характеризуется слабой всхолмленностью водораздельных пространств и широко разработанными долинами рек с многочисленными старицами и озерами.

Исследуемая территория расположена в долине р. Вятка на ее левом берегу. Вследствие развития здесь легкоразмываемых пород долина реки хорошо разработана, широкая, не ассиметричная.

По типологическому геоморфологическому районированию территория приурочена к аллювиальной и гляциофлювиальной террасированной, местами заболоченной низменности с эрозионно-денудационными останцами, Кирово-Чепецкий участок долины р. Вятки (рис. 2).

Рельеф территории является аккумулятивным и включает в себя три возрастные генетические группы:

– голоценовая поверхность пойменных террас (аН, рис. 2);

– позднеплейстоценовая поверхность первой надпойменной террасы (a1III, рис. 2);

– позднеплейстоценовая поверхность второй надпойменной террасы (a2III, рис. 2).

Основная часть исследуемого участка расположена в пределах левобережной поймы р. Вятки с абсолютными отметками от 105,1 до 110,9 м, в пределах которой встречаются отдельные останцы первой надпойменной террасы с отметками 111,4-114,6 м. Первая надпойменная терраса имеет абсолютные отметки высот 111,4-124,0 м.

Рис. 2. Карта-схема геоморфологических условий исследуемой территории

В пограничной зоне между поймой и первой надпойменной террасой расположены объекты размещения отходов Кирово-Чепецкого промышленного комплекса. Промплощадки Кирово-Чепецкого промышленного комплекса расположены в пределах I и II надпойменных террас. Вторая надпойменная терраса на исследуемом участке представлена слабо. На второй террасе (аккумулятивный тип рельефа) и на ранне-поздненеоплейстоценовых склонах разной экспозиции и крутизны (денудационный тип рельефа) расположены производственные здания.

В силу того, что территория расположена в пойме реки и имеет относительно низкие отметки рельефа с выраженными грядами, в половодье происходит практически полное ее затопление, а в отдельные годы паводковые воды подходят вплотную к северо-западной части ограждающей дамбы объекта размещения отходов. Максимальная отметка паводка составляет 111,95÷112,07 м соответственно при 0,1÷1,0% обеспеченности. Из-за неодинаковых отметок рельефа поймы (гряды) павод- ковые воды весьма быстро поступают на территорию расположения загрязненных пойменных водоемов и интенсивно их промывают. Территории, располагающиеся на первой и второй надпойменных террасах, затоплению паводковыми водами не подвержены.

Гидрохимическая характеристика поверхностных вод

Согласно отчету по гидрогеологическому доизучению на площади листов O-39-XII, XIV, выполненному Котельничской ГГСП в 2005-2008 гг. под руководством И.В.Пше- ке от г. Кирово-Чепецка до г. Кирова в р. Вятка поступают сточные воды промышленных предприятий и канализационнобытовые сточные воды.

Воды рек и внутренних водоемов исследуемой территории и близлежащих районов характеризуются повышенным содержанием следующих веществ: железо общее, азот аммонийный, нитраты, фтор, барий, хром, нефтепродукты.

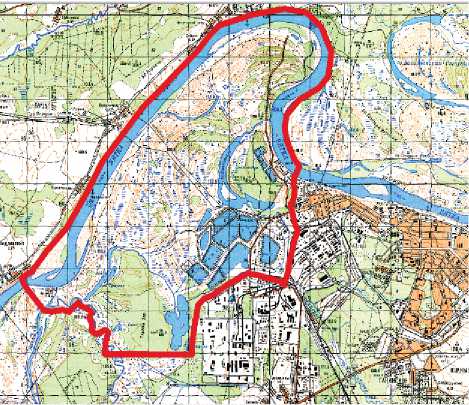

На рис. 3 представлена схема химического состава поверхностных вод района исследования и прилегающих территорий.

ничникова, приоритетными техногенными загрязняющими веществами водных объектов данной территории считают нефтепродукты,

азот нитритный, азот аммонийный. На отрез-

3. Химический тип воды в поверхностных водотоках по анионному составу (масштабный)

Условные обозначения

Точка отбора поверхностных вод. Цифры: вверху -номер на карте; справа в рамке - М - минерализация, мг/дм3, pH, О, - окисляемость, мгО,/дм\ химические элементы, содержание которых превышает ПДК

2. Химический тип воды в точках опробования по анионному составу ф Гидрокарбонатный (НСО.)

ф Сульфатный (SO4)

ф Хлоридный (НС1)

ф Смешанный (Трехкомпонентный)

^ -НСО, ^ -НС1-НСО,

.^ - SO4-HCO, -^ - смешанный

^ -HCO,-SO4

4. Химический тип воды в точках опробования по катионному составу

О Mg

@ Na

« Смешанный

Рис. 3. Картограмма химического состава поверхностных вод вблизи Кирово-Чепецкого промыш-

ленного комплекса

Поверхностные воды района имеют преимущественно гидрокарбонатно-кальциевый состав, реже гидрокарбонатно-натриевый и гидрокарбонатно-магниевый. Сильно измененным химическим составом характеризуются некоторые поверхностные водные объекты Кирово-Чепецкого промышленного комплекса. Так, вода р. Елховки имеет хло-ридно-кальциевый состав, вода оз. Березового – сульфатно-кальциевый. Другие поверхностные объекты Кирово-Чепецкого промышленного комплекса, такие как оз. Ивановское и р. Волошка, имеют соответственно гидрокарбонатно-магниевый и гидрокарбонатно-кальциевый состав. Минерализация поверхностных вод составляет обычно 0,1-0,6 мг/дм3, исключение составляют воды р. Елховка: в них минерализация равна 1,0 мг/дм3, рН – 6,7-7,9.

NH4+ фиксируется в реках Вятка, Бол. Просница, Плоская, Никулинка, в озере Березовое. В реке Никулинке содержание NH4+ превышает ПДКрх в 10 раз, а ПДхп - в 3,5 раза. Р. Никулинка является правым притоком р. Вятка, ее устье расположено выше кировского водозабора. Таким образом, воды реки Никулинка оказывают влияние на качество забираемых для водоснабжения вод.

В районе крупных городов наблюдается изменение гидрохимического состава вод. Так, в районе г. Киров поверхностные воды имеют сульфатно-гидрокарбонатный и хло-ридно-гидрокарбонатный, натриевый и кальциевый состав с минерализацией от 0,2 до 0,5 г/дм3, pH – 7,0-7,6.

Экологическое состояние водного потока р. Вятки оценивается согласно как умеренноопасное, а ниже сбросов очистных сооружений крупных городов – опасное.

Река Большая Просница – левый приток р. Вятки. Ее воды сульфатно-гидрокарбо-натные, магниево-кальциевые с минерализацией в среднем 0,3 г/дм3 и pH, равным 6,8-7,5. В р. Бол. Просницу через оз. Просное поступают воды р. Елховки.

В пределах территории исследования располагаются многочисленные пойменные озера, река Елховка.

Воды р. Елховки на территории исследования являются гидрокарбонатно-хлоридны- ми, натриево-кальциевыми. В воде р. Елховка наблюдается превышение допустимых концентраций по хлору, железу, титану, хрому, барию, нитритам, фтору. Также известны превышения по марганцу и сурьме, незначительные концентрации нефтепродуктов. Превышения по азотсодержащим веществам (до 10-20 ПДКрх) стали фиксироваться в устье р. Елховки практически на протяжении всего годового цикла. Минерализация колеблется от 0,3 до 1,0 г/дм3, pH составляет 7,2. Загрязнение обуславливается тем, что с 1957 г. в реку поступали сточные воды, содержащие уран, фтористый водород и сульфат кальция. Большая часть техногенных отложений оз. Просное и сопутствующее ему техногенное загрязнение сформировались до начала 1990-х гг.

В нижнем течении в р. Елховка впадает протока из оз. Бобровое. Согласно результатам контроля качества, воды приповерхностного слоя оз. Бобровое имеют минерализацию до 44 г/дм3, рН составляет 6,4-7,0. В химическом составе преобладают нитраты, аммоний, в существенных количествах присутствуют гидрокарбонаты, стронций (Sr2+), сульфаты, хлориды, кальций, натрий.

Севернее оз. Бобровое расположено оз. Березовое, соединенное протокой c карьером за оз. Березовое. Минерализация в приповерхностных слоях воды в озере и карьере достигает 1,7 г/дм3, рН варьируется от 6,4 до 8,5. Преобладающими ионами в составе являются нитраты, аммоний, в большом количестве присутствуют стронций, кальций, гидрокарбонаты, натрий.

В северной части исследуемой территории располагается оз. Ивановское, имеющее в течение года сток в р. Вятка, а в период весеннего паводка – сток в оз. Березовое.

Оз. Ивановское имеет сульфатно-гидрокарбонатный, кальциевый состав, с минерализацией 0,3 г/дм3. Нитраты в водах озера составляют 2% от анионного состава воды.

Согласно опубликованным исследованиям (Маркова, Штина, 1998), оз. Ивановское загрязняется стоками с ТЭЦ-3, с городских очистных сооружений. Вода из озера сбрасывается через искусственный сбросной ка- нал ТЭЦ-3. Химическое загрязнение оз. Ивановское представляется несущественным в сравнении со стоками канализации г. Кирово-Чепецка (Маркова, Штина, 1998). Главными загрязнителями в оз. Ивановское являются фосфаты и соединения азота, вносимые канализационными водами.

Индекс сапробности для оз. Ивановское, представляющий собой численное выражение способности сообщества гидробионтов выдерживать определенный уровень органического загрязнения, хорошо показывает процесс самоочищения озерных вод в оз. Ивановское. Активные процессы самоочищения и деструкции вещества происходят даже зимой, поскольку ил озера населен массой бактерий, инфузорий, донных коловраток, а также разнообразными водорослями. Тепловое загрязнение от ТЭЦ-3 также признано незначительным, не оказывающим влияния на речные воды (Маркова, Штина, 1998).

Наиболее глубокими пойменными водоемами территории являются оз. Бобровое, оз. Березовое, карьер за оз. Березовое.

Указанные глубокие пойменные водоемы расположены в области максимальных кон- центраций загрязняющих веществ от исследуемого объекта размещения отходов. На протяжении более чем 10 лет с глубиной отмечается дифференциация концентраций азотсодержащих веществ в озерных котловинах. В поверхностных слоях она в десятки и сотни раз меньше, чем в срединных и придонных.

В работах ученых Вятского государственного университета показано, что на территории исследования наиболее загрязненными водоемами являются объекты с глубиной более 2,5 м. А многочисленные мелководные объекты – условно чистые.

Ситуация осложняется еще и тем, что большинство поверхностных водных объектов являются рыбохозяйственными. Поэтому оценка состояния поверхностных водных объектов очень важна.

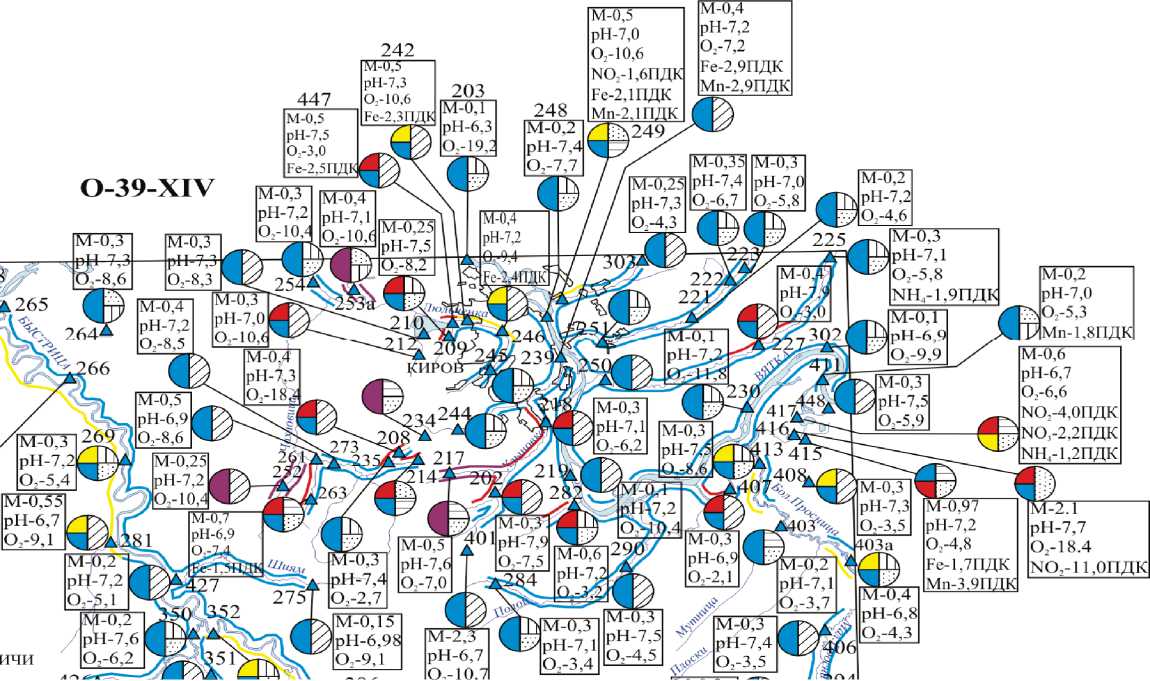

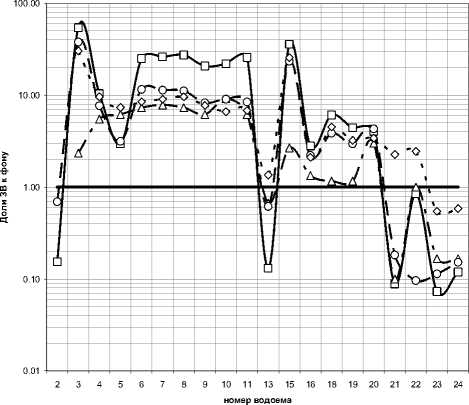

Авторами было проведен анализ количества загрязняющих веществ и их превышения в соответствии с предельно допустимыми концентрациями рыбохозяйственного назначения. Результаты представлены на рис. 4.

N-NH4+

N-NO3- - о - Sr2+

ДК ТЭЦ-3 перед сбросом в оз. оз. Ивановское оз.Бобровое 1 (справа) оз.Бобровое 2 (посередине) оз.Бобровое 3 (слева)

оз. Березовое слева оз. Березовое посередине оз. Березовое справа

Карьер за оз. Березовое слева Карьер за оз. Березовое посере-Карьер за оз. Березовое справа оз. Сосновое р. Елховка (фон промышленного Карьер ЗМУ протока в р. Елховка из оз. Боб-протока в р.Елховка из старицы р.Елховка до оз. Бобровое р.Елховка после оз.Бобровое р.Елховка после старицы оз. Просное (измерительный лор. Просница выше сброса сточ-р. Просница, 500 м ниже сброса р. Вятка, выше устья р. Просница р. Вятка, ниже устья р. Просница

Рис. 4. Сравнение содержания загрязняющих веществ в поверхностных водоемах, в долях ПДКрх

По рисунку видно, что установленные ПДКрх в пределах исследуемой территории не выдержаны практически ни на одном объекте, что связано с влиянием промышленного комплекса на поверхностные воды.

Лишь некоторые водные объекты удовлетворяют требованиям рыбохозяйственных нормативов, в том числе:

– р. Вятка, являющаяся северной и западной границей исследуемой территории, и принимающей воды с территории;

– р. Просница выше устья р. Елховки, несущей воды с территории промышленного комплекса.

Определение зоны влияния объекта размещения отходов на поверхностные воды

Как отмечалось выше, под зоной влияния авторы понимают пространственную область, в пределах которой наблюдаются индуцированные источником загрязнения изменения состояния компонентов природной среды. Когда речь идет о зоне влияния на поверхностные водных объекты, то основным факторами, который необходимо учитывать, являются гидрологический режим и геоморфологические условия территории. В районе исследования в половодье воды р. Вятка направлены через оз. Ивановское в оз. Березовое и в карьер за оз. Березовое, а в межпаводковый период наоборот – поток вод из оз. Ивановское направлен в р. Вятка. Большинство озер территории исследования являются проточными и глубокими, глубиной более 5,5 м, имеющими связь с грунтовыми водами. Однако некоторые водоемы, такие как оз. Сосновое (1,05 м) и многочисленные озерца и карьерчики на территории, имеют незначительную глубину и поэтому не имеют связи с грунтовыми водами, поверхность водного зеркала которых расположена ниже дна водоемов. В таких водоемах повышение концентраций загрязняющих веществ связано с выносом паводковыми водами из наиболее загрязненных и активно промываемых водоемов.

Геологическое строение территории и состав подрусловых отложений, сложенных преимущественно глинами и суглинками, а также заиление русла и кальматация русло- выми техногенными отложениями, позволяют говорить о том, что поступление загрязнения в поверхностные воды р. Елховка из подземных вод незначительно по сравнению с поступлением загрязнения с поверхностным стоком из оз. Бобровое.

Традиционно, для определения зоны влияния объекта на поверхностные воды создаются фоновый и контролирующий створы, разница в количественных показателях химического состава вод в этих створах и позволяет оценить влияние техногенного объекта. На данной территории, из-за большого количества разнородных источников техногенного воздействия и с учетом разнонаправленного движения поверхностных вод, применение такого способа требует особенно тщательного подхода к выбору местоза-ложения фонового створа.

Для р. Елховка такой фоновый створ располагается выше протоки из оз. Бобровое и выше линий тока подземных вод, обуславливающих формирование загрязнения от исследуемого объекта размещения отходов.

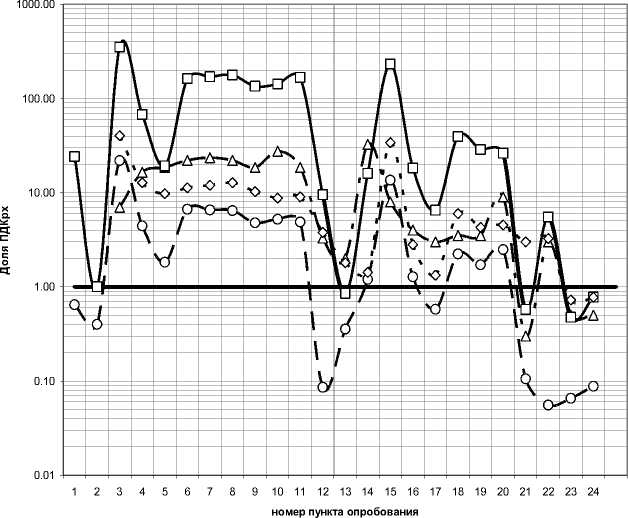

На рис. 5 отображено сравнение значений концентраций загрязняющих веществ по отношению к значениям концентраций загрязняющих веществ в выбранном фоновом створе.

N-NH4+ -л- N-NO2- ^^^^5 ^^ N-NO3- - о - Sr2+ ^^^^^^^1Фон

Рис. 5. Сравнение в долях к фоновым концентрациям концентраций загрязняющих веществ в водоемах* (*Номера объектов соответствуют рис. 4)

Из рис. 5 видно, что зона влияния объекта размещения отходов охватывает р. Елховку от фонового створа перед оз. Бобровое до ее впадения в оз. Просное, оз. Березовое, Карьер за оз. Березовое, оз. Бобровое.

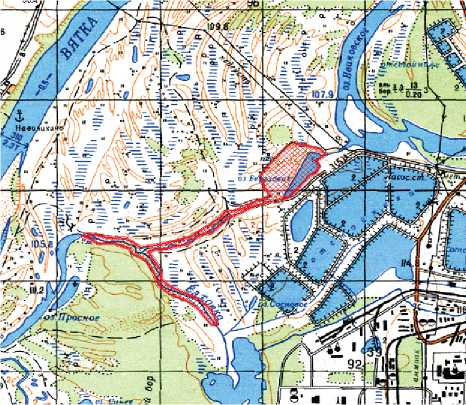

Территория зоны влияния объекта размещения отходов на поверхностные воды обозначена на рис. 6.

Площадь зоны влияния на поверхностные воды (рис. 6) составляет 443 м2.

В период весеннего паводка на исследуемой территории изменяются направления потоков поверхностных вод, их объемы значительно возрастают, затапливают большую часть поймы, вымывают загрязняющие вещества из пойменных водоемов. В связи с этим в период весеннего паводка зона влияния объекта исследования на поверхностные воды значительно увеличивается по площади. В оз. Ивановское существенно повышаются концентрации азотсодержащих загрязняющих веществ (могут быть связаны со сторонними источниками азотного загрязнения), в контрольном створе на р. Елховка за паводковый период также существенно увеличиваются концентрации азотсодержащих загрязняющих веществ, и зачастую на водозаборе г. Киров (Ляхин, 2020) отмечаются превышения нормативов качества воды и фоновых значений в р. Вятка.

Рис. 6. Положение зоны влияния объекта размещения отходов на поверхностные воды

Из вышесказанного можно предполагать, что зона влияния исследуемого объекта раз- мещения отходов на поверхностные воды в период весеннего паводка простирается по потоку от оз. Ивановское до водозабора г. Киров и имеет ширину зоны затопления территории, включая мелководные водоемы.

Таким образом, в пределах зоны влияния объекта исследования на поверхностные воды по принципу первичности влияния выделяются объекты относительного первичного и вторичного загрязнения. К первой группе относятся глубокие пойменные водоемы, оз. Бобровое, Березовое, карьер за оз. Березовое, способные перехватывать поток загрязненных подземных вод, тем самым формируя в своих котловинах источник загрязнения для других поверхностных вод. Ко второй группе – группе поверхностных водоемов вторичного загрязнения – относятся водные объекты, на которые воздействие оказано посредством перетока из поверхностных водных объектов, аккумулирующих азотсодержащие загрязняющие вещества. Ко второй группе относятся р. Елховка, оз. Просное. В период весеннего паводка ко второй группе, вероятно, будут отнесены р. Волошка, р. Просница и р. Вятка.

Список литературы Гидрогеохимическая оценка состояния поверхностных вод и выделение зоны влияния объекта размещения отходов в пределах Кирово- Чепецкого промышленного комплекса

- Картосемиотическая геоинформационная модель как основа для создания гидродинамической модели / Коноплев А.В., Красильников П.А., Красильникова С.А., Клёцкина О.В. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 84. С. 247-256. EDN: PNPMHR

- Клецкина О.В., Красильников П.А. Краткий обзор направлений реабилитации территории, загрязненной соединениями азота // Геология и полезные ископаемые Западного Урала. 2021. № 4 (41). С. 275-279. EDN: LEPPLJ

- Клёцкина О.В., Ощепкова А.З. Методический подход к обоснованию критериев допустимого воздействия объекта размещения отходов на подземные воды с использованием гидрогеологического моделирования // Геология и полезные ископаемые Западного Урала. 2019. № 2 (39). С. 337-342. EDN: RPGEJI

- Клёцкина О.В. Анализ гидрогеологических условий природно-технической системы в связи с проблемой химического загрязнения аллювиального водоносного горизонта // Геология и полезные ископаемые западного Урала. Статьи по материалам региональной научно-практической конференции. Пермь, 2013. С. 112-114.

- Клёцкина О.В. Определение "зоны влияния объекта негативного воздействия" на подземные воды // Геология в развивающемся мире. Сборник научных трудов по материалам VI научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием. Т. 2. Пермь, 2013. С. 154-156. EDN: SXBBLF

- Клёцкина О.В., Минькевич И.И. Азотное загрязнение подземных вод и управление их качеством в промышленных районах // Вестник Пермского университета. Геология. 2013. № 4 (21). С. 8-20. EDN: RPYHFL

- Красильникова С.А., Красильников П.А., Коноплев А.В. Геоинформационное обеспечение гидродинамического моделирования оценки эффективности проектируемой дренажной системы микрорайона Усольский г. Березники Пермского края // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2014. № 1. С. 80-85. EDN: RXWRNH

- Маркова Г.И., Штина Э.А. Влияние сточных вод ТЭЦ-3 на пойменное озеро Ивановское и на реку Вятку / Материалы 5-й научно-практической конференции. Кирово-Чепецк, 1998. С. 108-109.

- Ляхин Ю.С., Богомолов А.В., Лепихин А.П., Возняк А.А. Особенности формирования и масштаб диффузного загрязнения пойменных озер в районе Кирово-Чепецкого промышленного комплекса // Горное Эхо. 2020. № 2 (79). С. 3-10. EDN: HXPBWE