Гидрохимические условия в юго-восточной части Балтийского моря в 2018 году

Автор: Гордей А.С., Чечуева Н.С.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 4 (44) т.11, 2019 года.

Бесплатный доступ

Анализировались гидрохимические данные, полученные в июне-августе 2018 года в прибрежных водах Балтийского моря в районе Самбийского полуострова. Содержание растворенного кислорода, фосфатов и силикатов в поверхностном слое соответствовали типичным значениям для данного времени и района. На глубинах ниже 85-90 м наблюдалась устойчивая гипоксия, обнаружено сероводородное заражение, граница которого соответствовала 87-90 м. Было выдвинуто предположение о причинах столь быстрого для этого района развития анаэробных условий.

Биогенные элементы, гидрохимия балтийского моря, сероводородное заражение, растворенный кислород, минеральный фосфор, минеральный кремний, сероводород

Короткий адрес: https://sciup.org/142223089

IDR: 142223089 | УДК: 551.465

Текст научной статьи Гидрохимические условия в юго-восточной части Балтийского моря в 2018 году

C 21 июля no 13 августа. 2018 года, проводилась учебно-научная экспедиция в рамках комплексных исследований прибрежных вод Калининградской области в районе Самбийского полуострова. Измерения производились с борта маломерного судна «Норд-3» в территориальных водах и исключительной экономической зоне Российской Федерации. В рамках гидрохимической части исследований был выполнен анализ батометрических проб на. содержание растворенного кислорода, силикатов, фосфатов, а. также на. трех станциях производились отборы проб на. определение в них сероводорода. Балтийское море, являясь внутриконтинентальным шельфовым бассейном Атлантического океана, богато ценными видами рыб, для которых постоянный мониторинг вод особенно актуален. Важнейшей проблемой его экосистемы является затрудненный водообмен с Северным морем, что приводит к устойчивому дефициту кислорода, и в некоторых областях сероводородному заражению придонных слоев воды, что, в свою очередь, оказывает губительное воздействие на. всю экосистему Балтийского моря.

2. Растворенный кислород и сероводород

Присутствие кислорода определяет условия развития жизни в океане, а также направленность биохимических процессов разложения и минерализации органического вещества, создавая окислительную обстановку в морской воде.

Специфика гидрохимического режима Балтики обусловлена уникальным комплексом факторов, определяющих поступление, распространение и трансформацию вещества в море. Важнейшие из них — ограниченный водообмен с Северным морем и мощный материковый сток, формирующий устойчивую стратификацию водных масс — опресненный верхний слой и осолоненный глубинный, которые разделяет слой скачка солености (галоклин).

Содержание растворенного кислорода в верхнем слое моря определяется интенсивностью одновременно протекающих процессов поступления кислорода в водную среду и уменьшения его содержания. К первым относятся абсорбция кислорода из атмосферы при относительном содержании его в воде менее 100% (инвазия) и продуцирование при фотосинтезе в результате расщепления молекул воды, ко вторым — биохимическая деструкция органических веществ, дыхание гидробионтов, выделение в атмосферу с поверхности при относительном содержании кислорода более 100%.

В марте-апреле содержание кислорода в поверхностных водах достигает внутригодового максимума (9-10 мл/л) и значительного перенасыщения, что вызвано вспышкой цветения фитопланктона [6]. В летний период по мере уменьшения фотосинтетической активности, связанного с истощением фондов биогенных элементов, а также вследствие увеличения температуры воды, концентрации кислорода уменьшаются. Однако перенасыщение сохраняется. Внутригодовой минимум концентраций (ок. 7 мл/л) совпадает с периодом максимальных значений температуры воды и отмечается в августе — 1-й декаде сентября [6]. Осенью, по мере охлаждения воды и сокращения светового дня, интенсивность фотосинтеза и продуцирования кислорода снижается и главным источником его поступления становится абсорбция из атмосферы. Уже в сентябре концентрации кислорода в слое 0—20 м начинают повсеместно возрастать в связи с увеличением его растворимости по мере понижения температуры воды [6].

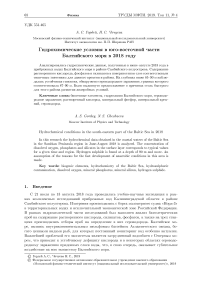

Рис. 1. Интенсивность североморских затоков в период с 1880 по 2014 гг. (extended after

Mattheus et al., 2008; data, from Feistel et al., 2008)

Из-за. наличия постоянного галоклина, препятствующего аэрации глубинных вод за. счет атмосферы, североморские воды, поступающие при водообмене в нормальных условиях или при штормовых нагонах, являются главным источником пополнения запасов кислорода в глубинном слое. Мощные затоки отмечались в 1887, 1898, 1902, 1907, 1913, 1922, 1926, 1931, 1938, 1948, 1951, 1964, 1969, 1973, 1976, 1980, 1983, 1993, 2003, 2011, 2014 гг. (рис. 1). Ограниченность и нерегулярность аэрации приводят к дефициту кислорода, истощению запасов нитратов, повышению концентрации фосфатов и аммония и снижению солености в глубоководных районах, что иногда приводит к образованию значительных концентраций сероводорода.

Большее поступление с верхних слоев органических веществ, на окисление которых требуется кислород, приводит к более быстрому истощению запасов кислорода и формированию новых анаэробных зон. Загрязнение может происходить непосредственно или вследствие стимулирования образования первичной продукции, например, за счет биогенных веществ, присутствующих в стоках и вызывающих эвтрофицирование.

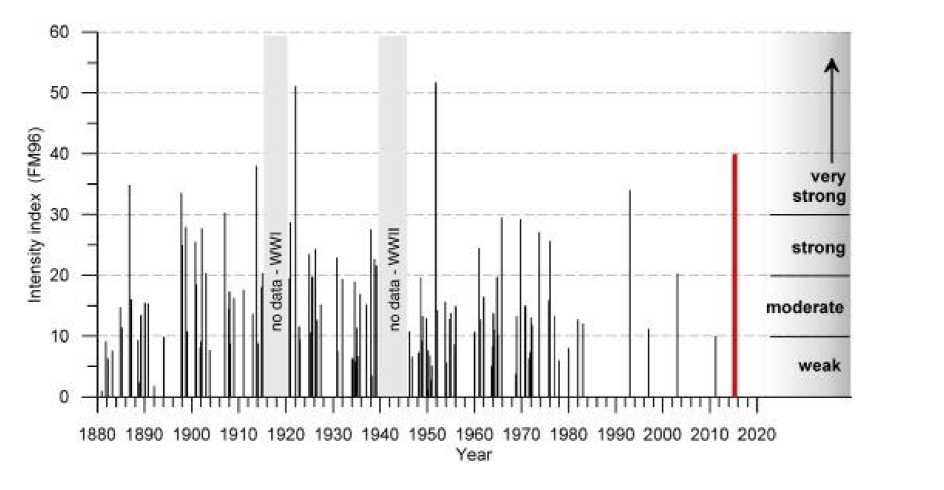

Анализируя интервал 1902-2000 гг., можно говорить о больших отрицательных трендах в количестве кислорода в придонном слое Южной и Центральной Балтики [Fonselius, Valderrama, 2003]. Согласно данным исследований [Гидрометеорология и гидрохимия..., 1994], на дне Гданьской впадины в период с 1963 по 1987 гг. постоянно наблюдался дефицит кислорода либо сероводорода (1975, 1977, 1979, 1981, 1982, 1987 и 1989 гг.), однако, по другим данным [Антонов, 1987], среднегодовое содержание кислорода у дна Гданьской впадины за период с 1947 по 1982 гг. не опускалось ниже 0,4 мл/л. Согласно работе [Зазера, 2002], в 1980-2000 гг. в этой впадине дважды (1982 и 1999 гг.) наблюдался минимум кислорода (0,2 мл/л в среднем за год), а в 1989-1991, 1993, 1994 и 1996 гг. среднегодовые величины превышали 0,2 мл/л. По данным ICES, площадь распространения в Балтике придонных вод с дефицитом кислорода в 1999-2000 гг. была наибольшей за предыдущие 16 лет [Зазера, 2002]. Согласно сведениям [State and Evolution..., 2008], в 1969-2003 гг. на дне этой впадины присутствие сероводорода также не отмечено, при этом в 1979 и 2000 гг. наблюдался минимум кислорода (0,14 и 0,21 мл/л в среднем за год), а в 1969, 1972, 1974, 1976, 1980, 1990, 1991, 1993 и 2003 гг. среднегодовые величины превышали критические 0,2 мл/л. Самое высокое за этот период среднегодовое значение 3,74 мл/л на дне впадины пришлось на 1990 г., согласно сведениям [State and Evolution..., 2008]. По данным Университета им Лейбница сероводород на дне Гданьской впадины наблюдался в 1971, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999 гг. Также вследствие большого зимнего затока в 2003 г. наблюдалась заметная аэрация придонного слоя Гданьской впадины в течение всего года, в последующие годы каждую зиму происходили небольшие затоки с меньшими эффектами. На рис. 2 представлены средние за период 2003-2008 гг. концентрации кислорода в придонном слое моря [7]. В среднем, склоны Гданьской впадины, глубина которых меньше 75 м, были хорошо аэрированы (средние концентрации растворенного кислорода не опускались ниже 6 мл/л). Для склонов глубиной от 55 м до 75 м средние концентрации составляли от 6 мл/л до 3 мл/л, в то время как на дне Гданьской впадины - около 1 мл/л.

Кислород определялся методом Винклера в модификации А.М. Черняковой [1]. Сразу после подъема батометра на судно производился отбор пробы в калиброванные кислородные склянки. Кислород фиксировался немедленно после заполнения склянки добавлением 1 мл раствора MgCl 2 и 1 мл щелочно-йодистого раствора. Растворение образовавшегося осадка гидрата окиси марганца осуществлялось добавлением в склянку 1 мл серной кислоты (50%). После полного растворения осадка пробы титровались 0,02 н раствором тиосульфата натрия с помощью автоматической бюретки Аквилон АТП-1Д (30 мл).

Для определения концентрации сероводорода использовался спектрофотометрический метод измерения содержания сульфидов в пробах воды, с дальнейшим перерасчетом в концентрацию сероводорода. Сущность метода заключалась в том, что перед отбором проб в цилиндры добавлялась суспензия карбоната цинка. Затем туда же непосредственно из батометра отбирали пробы воды. Образовавшемуся осадку сульфидов в виде ZnS давали отстояться и уплотниться в течение 10-15 мин до полного осветления воды над ним. Получившийся осадок растворяли добавлением растворов гидрохлорида N1 N’-диметил- п-фенилендиамина и железоаммонийных квасцов, раствор приобретал ярко-синее окрашивание. Измерение оптической плотности окрашенного соединения производилось при длине волны 670 нм. Перевод концентрации сульфид-иона в концентрацию сероводорода осуществлялся по формуле

1 мг S2-- = 0, 69 мл H2S.

Рис. 2. Средние за период 2003-2008 гг. концентрации кислорода (мл О2/л) в придонном слое моря [7]

а)

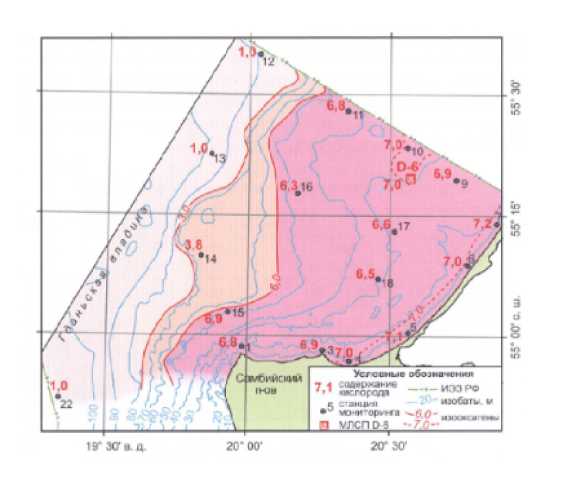

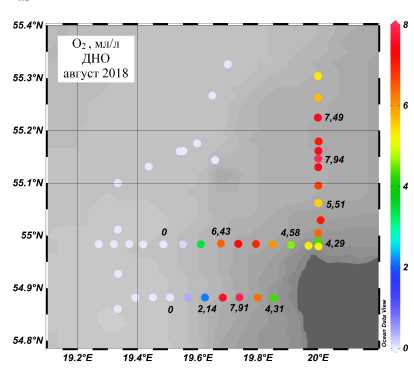

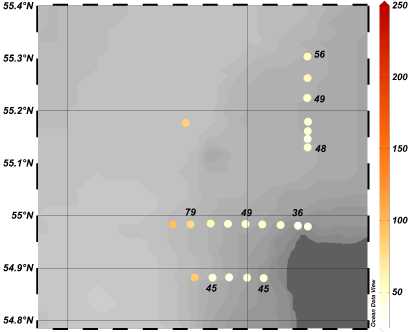

Рис. 3. Распределение содержания растворенного кислорода (мл/л) на поверхности (а) и на дне (б)

б)

Анализ данных, полученных в ходе экспедиции, показал, что концентрации растворенного кислорода в поверхностном слое соответствовали значениям летнего минимума (6-7 мл/л) [6] (рис. За), что связано с меньшей растворимостью кислорода при высокой температуре воды, а также увеличением интенсивности окислительных процессов. Максимальные значения растворенного кислорода на поверхности (6,8 мл/л, измеренные вдали от берега) оказались меньше поверхностных максимумов 2014 и 2015 годов (7,83 и

8,66 мл/л соответственно). Причиной этого являлась аномально высокая температура поверхности воды, достигавшая 25,5 °C. Насыщение воды кислородом имело характерные для этого периода значения 110-120%.

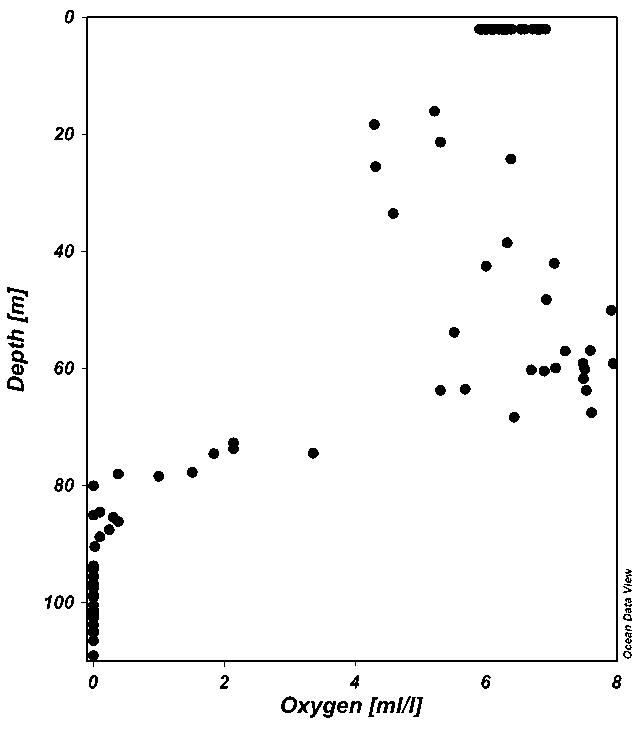

Рис. 4. Вертикальные распределения растворенного кислорода (мл/л) на всех станциях

На рис. 4 приведены распределения растворенного кислорода с глубиной на всех станциях в период исследования. Четко прослеживается максимум растворенного кислорода на глубине 55-60 м, которая совпадает с глубиной ядра ХПС, температура воды в котором минимальна (3,5 °C), а растворимость кислорода максимальна. Максимальные значения в ХПС 2018 года (8 мл/л) превышают максимальные значения 2015 года [4], которые достигали 7,2 мл/л.

В глубинных водах (ниже галоклина - глубина 60-70 м) концентрация растворенного кислорода резко падала. Причем максимальное значение составляло 3,4 м/л на глубине 74 м, что меньше средней для глубин 70-80 м концентрации за 2003-2008 гг. (3,8 мл/л) [7]. Остальные значения были значительно меньше (2 мл/л и менее) и наблюдались как на склоне Гданьской впадины, так и в ней самой в слое 70-80 м (рис. 36).

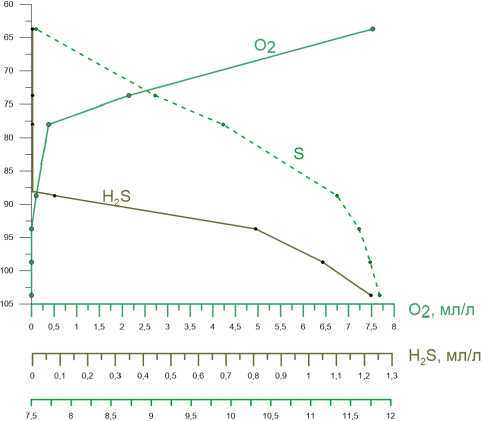

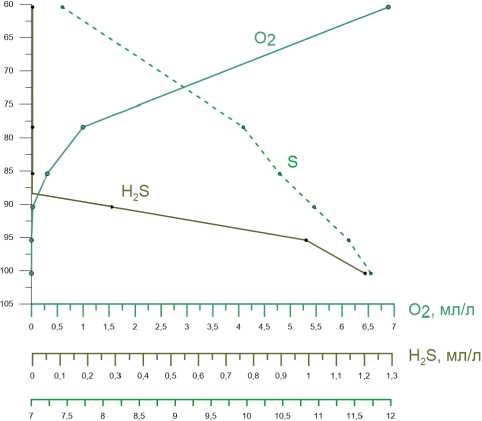

Анализ полученных данных позволяет говорить о наличии устойчивой гипоксии ниже 85-90 м в исследуемый период, здесь же нами был обнаружен сероводород, концентрации которого достигали 1,3 мл/л (рис. 5а). Детальный отбор проб на сероводород через каждые 5-10 м на нескольких станциях позволил установить границу и мощность слоя сероводородного заражения в Гданьской впадине, которые составляли 87-90 м и 15-17 м соответственно (рис. 5а, б).

Основной интерес заключается в том, что наблюдаемое нами сероводородное заражение произошло слишком быстро после мощного затока 2016 г., который должен был бы привести к заметной аэрации придонного слоя Гданьской впадины, как это наблюдалось раньше.

Так, в результате большого зимнего затока в 2003 г. и ряда слабых затоков в последующие зимы средняя за 2003-2008 года концентрация кислорода на дне впадины составила 1 мл/л [7].

а)

Рис. 5. Профили кислорода и сероводорода на разрезе Таран-Норд на станции 89 (а) и на станции 92 (б)

б)

Такое быстрое потребление растворенного кислорода и формирование сероводородного заражения в придонных водах Гданьской котловины могут быть связаны с увеличением поступления как органических, так и биогенных веществ с речным и материковым стоками в море за последние десятилетия.

3. Биогенные элементы

Содержание биогенных элементов определяют в первую очередь процессы продукции и деструкции органического вещества, а также прибрежные стоки, температурные условия и затоки вод с отличным генезисом. Избыток биогенных элементов вызывает эвтрофиро-вание вод. В данном исследовании было проанализировано распределение концентраций минерального фосфора и кремния.

3.1. Минеральный фосфор

Концентрация фосфора заметно изменяется в зависимости от внешних факторов. В морской воде он находится главным образом в составе фосфатов (РО4-3), перерабатывающихся морскими растениями в органические соединения, переходящие в плоть морских животных [2].

Неорганический фосфор усваивается растениями (фитопланктоном в первую очередь), переводится в фосфорорганические соединения и становится важным компонентом питания зоопланктона и других морских животных. Концентрация соединений фосфора может изменяться в поверхностном слое от нуля до 100-115 мкг/л [2]. Содержание соединений фосфора в слое фотосинтеза максимально зимой, т.е. во время наименьшего развития фитопланктона, и минимально в летнее время года, когда он развивается наиболее интенсивно, вплоть до полного потребления фитопланктоном. В таких случаях соединения фосфора являются важнейшими факторами, определяющими биомассу и численность фитопланктона, а следовательно, зоопланктона и многих других организмов.

Таким образом, содержание в воде фосфора и его соединений очень часто является важнейшим лимитирующим биопродуктивность фактором.

В ходе экспедиции пробы воды на содержание минерального фосфора определялись методом Морфи и Райли [1] в гидрохимической лаборатории АО ИО РАН. Метод основан на образовании синего восстановленного комплекса фосфорно-молибденовой гетерополикислоты в присутствии аскорбиновой кислоты. Измерение оптической плотности раствора производилось на аппарате КФК-2 при длине волны 750 нм. Коэффициент пропорциональности между оптической плотностью раствора и концентрацией минерального фосфора был получен в ходе калибровки рядом стандартов с известной заранее концентрацией.

Калибровочный коэффициент (К) рассчитывался по формуле

К =

Е с 2г

^ Сг • (Dcт — Db )

где С г — концентрацня стандартов; DCT — оптическая плотность растворов; DB — оптическая плотность воды, на которой они приготовлены.

В данной работе корреляционный коэффициент равнялся 10,2 мкМ.

Ввиду очень интенсивного окрашивания некоторых проб воды, оптическая плотность которых была выше калибровочной, они были разбавлены дистиллированной водой, а измеренные концентрации таких проб были соответственно увеличены.

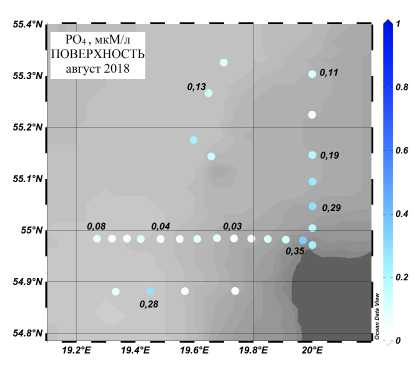

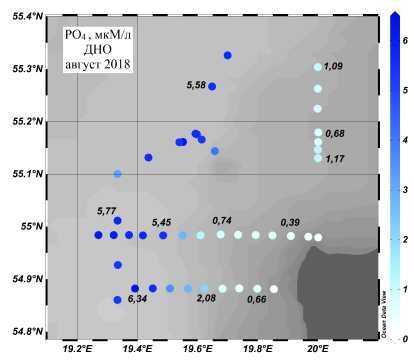

а)

Рис. 6. Концентрации фосфатов (мкМ/л) на поверхности (а) и на дне (б)

б)

Данные, полученные в ходе экспедиции, показали, что на поверхности наблюдалось типичное для летнего периода распределение минерального фосфора - его концентрации варьировали от 0,03 до 0,35 мкМ/л, при этом содержание фосфатов убывало при отдалении от побережья от 0,29-0,35 мкМ/л до 0,04-0,08 мкМ/л (рис. 6а). Такие низкие концентрации минерального фосфора связаны с активным потреблением его фитопланктоном в летний сезон. Небольшое увеличение фосфатов в прибрежной зоне вызвано влиянием речного стока. Согласно исследованию 2002 года [15], концентрация фосфатов в этом районе на поверхности составляла от 0,15 мкМ/л в удаленных от датского берега водах до 0,54 мкМ/л ближе к берегу. Значения концентраций минерального фосфора в подповерхностном слое, вычисленные в ходе летней экспедиции 2015 года [4], варьируются от 0,02 мкМ/л до 0,34 мкМ/л. Таким образом, сложно говорить о трендах поверхностного содержания фосфора, к тому же этот параметр имеет сильную изменчивость и зависит от множества территориальных факторов. В глубинном слое моря, в отличие от поверхностного, преобладает минеральная форма фосфора (доля органического фосфора уменьшается до 15% в активном глубинном слое и до 1% у дна). Существует мнение, что из-за отсутствия конвекции ниже пикноклина режим биогенных элементов в глубинных водах не подвержен сезонной изменчивости. Однако исследователи Балтийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства отмечали наличие в активном глубинном слое центральной Балтики летнего минимума концентрации фосфатов [6]. В глубинном слое Гданьской впадины максимум в сезонном ходе фосфатов приходится на сентябрь-ноябрь, минимум - на январь-март. В глубинном слое моря межгодовая изменчивость фосфатов определяется частотой и мощностью затоков североморских вод.

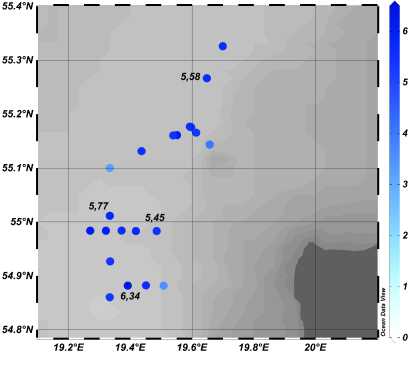

Несмотря на тот факт, что преобладание концентраций минерального фосфора в глубинном слое над концентрациями в поверхностном естественно для всех водоемов, полученные в экспедиции данные превосходят типичные для Балтийского моря значения. К примеру, среднее содержание фосфатов в придонном слое в районе Гданьской впадины в период с 2003 по 2008 гг. было около 2,6 мкМ/л [7].

С глубиной концентрации фосфатов увеличивались и составляли 1,5-2,2 мкМ/л. При этом на тех станциях, где наблюдался сероводород, содержание минерального фосфора резко увеличивалось до 5,6-6,4 мкМ/л на глубине 100 м (рис. 8а, б).

а)

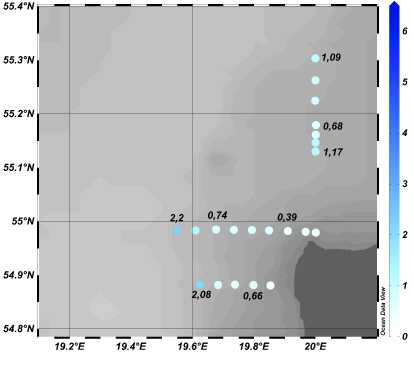

Рис. 7. Донное распределение фосфатов (мкМ/л) в присутствии кислорода (а) и без кислорода (б)

б)

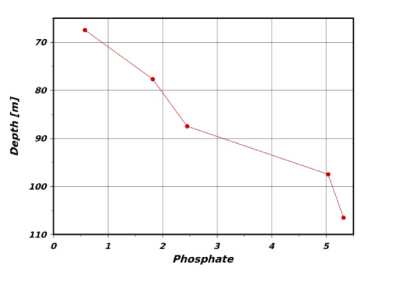

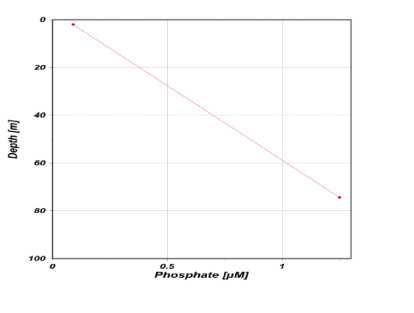

Влияние кислородного режима на вертикальное распределение фосфатов иллюстрировано графиками для станции № 18044, содержащей сероводород (рис. 8а) и станции № 18095, на которой было достаточно кислорода.

а)

Рис. 8. Вертикальное распределение фосфатов (мкМ/л) на станции 18044, сероводородное заражение (а) и на станции 18095, нормальные условия (б)

б)

Распределение минерального фосфора в анаэробной зоне

В ходе исследования было отмечено, что в зоне сероводородного заражения на глубине 80 м достигалась концентрация 6 мкМ/л, сильно превысившая измерения предыдущих лет в условиях отсутствия кислорода на дне (1994, 1995, 1996, 1998, 1999 гг. [5] [Университет им. Лейбница]). В холодном промежуточном слое (50-60 м) концентрация фосфатов находилась в промежутке 0,41-1,2 мкМ/л. Это несколвко менвше данных 2002 года [15], где на глубине 50 м значения фосфатов составляли уже 0,73-0,89 мкМ/л, а на глубине 60 м — 1,08-1,74 мкМ/л. Содержание кислорода при этом было ниже критического значения 0,2 мл/л [State and Evolution..., 2008 г.]. Максимальные значения достигаются на глубинах 90-100 м и составляют 5,3-6,4 мкМ/л. Согласно [16] за период 1990-2004 гг. наблюдаются два периода ярко выраженной повышенной концентрации фосфора в Балтийском море, один из них - 2000-2003 гг., когда максимальные концентрации были чуть выше 6 мкМ/л (максимум достигнут в 2002 году, когда концентрация фосфора поднялась до 7 мкМ/л), - приходится на критические значения кислорода [7]. Он превосходит полученные в ходе экспедиции измерения.

Распределение минерального фосфора в аэробной зоне

В зоне, содержащей растворенный кислород, максимальная концентрация минерального фосфора на глубине 80 м оказалась равной 2,2 мкМ/л (достигнута на станции №18089). В присутствии кислорода максимальное значение в 2015 году [4] на той же глубине составляло 1,6 мкМ/л, что намного выше уровня предшествующих лет (1992-2004, 2005, 2015 гг. [5]; также выше среднего значения фосфатов в придонном слое за 2003-2008 гг. [3]). [16] приводят за 2001 год также данные о более высокой концентрации фосфатов — ее максимум на этой глубине составил 2,9 мкМ/л. Второй период повышенной концентрации фосфора в Балтийском море, по данным [16], приходится на 1990-1993 гг., когда значения на дне превосходили 7 мкМ/л (пик в 7,8 мкМ/л наблюдался в 1992 год, при этом содержание кислорода было максимальным за период 1989-1994 гг. [Зазера, 2002 г.]), а в 1990 и в 1991 гг. среднегодовые величины превышали критические 0,2 мл/л.

3.2. Кремний

Биологическая роль кремния в океане определяется тем, что он (наряду с кальцием и магнием) входит в состав скелетных образований распространенных морских организмов: створок диатомовых, игл радиолярий, спикул кремниевых трубок. Основной формой кремния в водах открытого океана является растворенная кремниевая кислота и ее производные [2].

Концентрация кремния в поверхностном слое океана меняется в широких пределах: от 4-5 мкг/л весной, когда кремний наиболее активно потребляется диатомовыми водорослями, до 2000 мкг/л и более в зимнее время [2].

Распределение растворенного кремния по глубинам сходно с распределением азота и фосфора: минимальные его концентрации наблюдаются в поверхностных слоях, где он потребляется фитопланктоном. С ростом глубины концентрация кремния повышается.

Вода в Балтийском море характеризуется относительно высоким содержанием кремния, обусловленным большим речным стоком. Содержание кремния в воде юго-восточной Балтики в осенне-зимний период изменяется в пределах от 3,3 до 16,6-23,3 мкмоль/л [4].

Концентрация силикатов в верхнем слое Балтийского моря подвержена ярко выраженным сезонным изменениям. Зимняя аккумуляция силикатов прослеживается по всему морю на всех горизонтах верхнего слоя и осуществляется, вероятно, за счет конвекции, развивающейся по мере охлаждения поверхностных слоев воды. С началом весеннего цветения диатомовых водорослей концентрации силикатов в эвфотической зоне снижаются до летних минимальных значений. Заметное восполнение запасов силикатов наступает лишь с развитием осенней конвекции [2].

Измерение концентрации растворенного кремния также проходило в химической лаборатории АО ИО РАН по принципу спектрофотометрии с использованием КФК-2.

Значения концентраций кремния определялись методом Королева [1], основанным на восстановлении в кислой среде кремниевой гетерополикислоты до кремнемолибденового комплекса голубого цвета.

Оптическая плотность измерялась при длине волны 750 нм.

Принцип построения калибровочной шкалы аналогичен описанному в предыдущем подпункте. Невозможность замерить аномально высокие концентрации вынуждала прибегнуть к разведению дистиллированной водой так же, как это было сделано во время измерения оптической плотности проб с окрашенным фосфором.

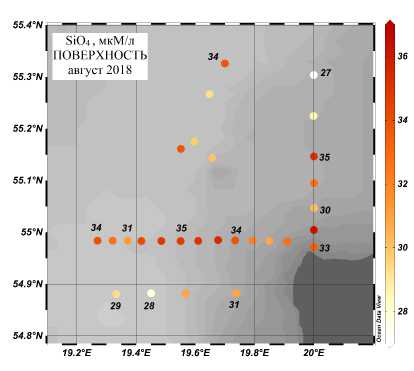

а)

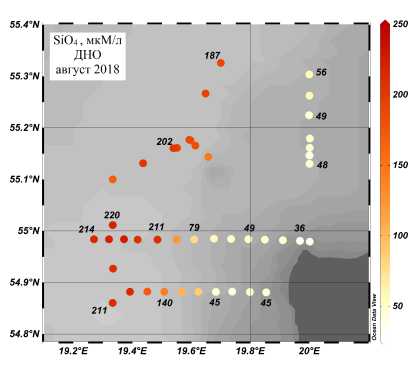

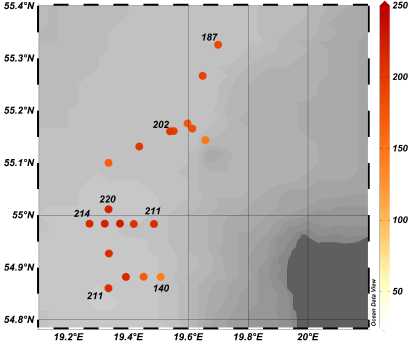

Рис. 9. Концентрации кремния (мкМ/л) на поверхности (а) и на дне (б)

б)

В ходе экспедиции были отмечены чрезвычайно высокие концентрации силикатов, в среднем 30-32 (пределы 27-35) мкМ/л на поверхности. По данным 1999 года [3], их поверхностное содержание составляло 2.33-8.31 мкМ/л с максимальными выбросами 11.76 мкМ/л и 14.93 мкМ/л. Концентрации кремния на поверхности летом 2018 года (рис. 9а) сильно выше, чем в 2015 году, когда его концентрация возрастала от 12,96 мкМ/л до 20,38 мкМ/л по направлению к берегу, что объяснялось влиянием материкового стока, обогащенного биогенными веществами [4].

По данным анализа батометрических проб, четкой закономерности в распределении силикатов на поверхности в зависимости от удаленности от берега не выявлено. Колебания значений поверхностной концентрации незначительны.

Увеличение концентраций силикатов с глубиной, начинающееся с верхней границы галоклина, распространяется на всю толщу глубинного слоя. При этом межгодовые изменения в глубинном слое не приводят к существенным изменениям концентраций силикатов, тогда как в придонном слое возникновение анаэробных условий сопровождается некоторым увеличением содержания кремния [18]. Этот эффект можно проследить на донном распределении силикатов в анаэробных зонах (рис. 10а) и в присутствии кислорода (рис. 106).

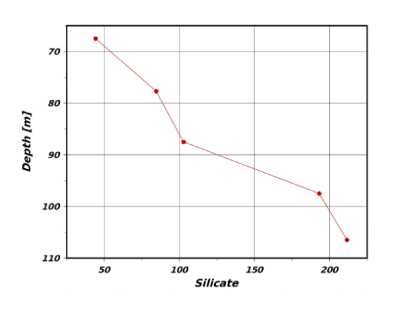

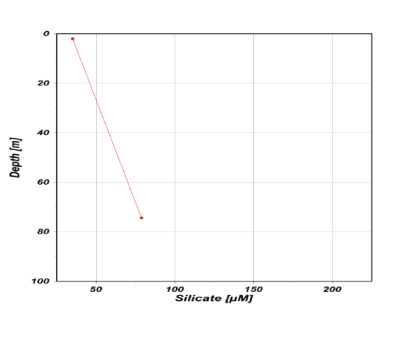

В 2015 году в вертикальном распределении кремния, которое согласуется с термохалинной структурой вод, выделялось два основных слоя: поверхностный с минимальными концентрациями (3-7 мкмоль/л) и придонный с концентрациями свыше 17 мкмоль/л [4]. По данным 2005 года, в районе Гданьской впадины концентрация кремния достигала значения 37 мкМ/л на глубине 65 м, что соответствовало среднемесячным значениям июля-августа, и превысило значения предыдущих лет [4]. В 2018 году в этом слое на станциях, не подверженных эвтрофикации, наблюдались значения до 57 мкМ/л. По данным экспедиции 2015 года [4], значения силикатов на глубине 60 м составляли чуть меньше 40 мкМ/л, в данном исследовании — около 50 мкМ/л на станциях, как подверженных недостатку кислорода, так и не входящих в ряд эвтрофированных. Концентрация в холодном промежуточном слое на всех исследованных разрезах также выше характерных для Балтийского моря значений и составляет 49-59 мкМ/л. Влияние недостатка кислорода в донных водах на глубинное содержание кремния можно оценить по графикам его распределения в зоне сероводородного заражения (рис. 11а) и насыщенных кислородом вод (рис. 116).

19.2°Е 19.4°Е 19.6°Е 19.8°Е 20°Е

а)

б)

а)

Рис. 11. Вертикальное распределение силикатов (мкМ/л) на ст. 18044 при сероводородном заражении (а) и на ст. 18095 при нормальных условиях (б)

Рис. 10. Донное распределение силикатов (мкМ/л) в присутствии кислорода (а) и в присутствии сероводорода (б)

б)

На глубинах 90-100 м содержание силикатов возрастает до 115-226 мкМ/л. Были зафиксированы значения концентрации кремния свыше 200 мкМ/л на горизонте 100 м, максимум в 226 мкМ/л достигается на глубине 102 м в Гданьской котловине.

По результатам анализа батометрических проб морской воды на содержание фосфора и кремния построим график в координатах «концентрация фосфора—концентрация кремния» и проведем прямую через совокупность получившихся точек. Ее наклон будет иллюстрировать отношение биогенных элементов в морской воде. Рассмотрим таким образом все разрезы и для удобства результаты наклона прямой, т. е. отношение фосфоржремний, представим в табличке. На разрезе Янтарный, захватывающем как зону эвтрофикации, так и нет, были выброшены станции со значениями кислорода, меньшими критических, потому как, как было показано выше, содержание кислорода очень заметно влияет на содержание биогенных элементов, и сравнивать их некорректно. Видно, что отношение фосфора к кремнию на нем отличается от отношения на разрезах, приходящихся почти полностью на анаэробные участки Балтийского моря.

Таблица!

Отношение концентраций биогенных элементов

|

Разрез |

Отношение концентраций фосфор:кремний |

|

Янтарный |

1:29 |

|

Экономический |

1:32 |

|

Таран-Норд |

1:32 |

|

Таран-Вест |

1:32 |

Эти значения согласуются с наблюдающимся отношением биогенов в морских организмах и свидетельствуют о том, что при разложении тканей живых организмов фосфор и кремний будут выделяться в отношении 1:32 - примерно таком же, в каком они присутствуют в морской воде [2].

Отношение числа атомов кремния к числу атомов фосфора показывает, что концентрация фосфатов в морской воде значительно ниже концентрации силикатов, т. е. лимитирующим жизнеобеспечивающим систему океана элементом оказывается фосфор.

4. Выводы

Полученные значения концентраций растворенного кислорода на поверхности исследуемой акватории соответствуют среднемноголетнему летнему минимуму для июля и августа (6-7 мл/л).

Несмотря на сильный заток хорошо аэрированных североморских вод в декабре 2016 года, в придонных водах Гданьской впадины обнаружен сероводород, его максимальная измеренная концентрация - 1,2 мл/л. Причиной столь быстрого наступления анаэробных условий может являться повышенное поступление биогенных элементов с материковым стоком. Поскольку повышенное содержание биогенных элементов вызывает активное развитие морских организмов, а значит, и активное разложение биологического вещества, что сопровождается выделением сероводорода и является одной из причин эвтрофикации и сероводородного заражения вод. Концентрации фосфатов в поверхностном слое варьируются от 0,04 мкМ/л до 0,35 мкМ/л. Их концентрация постепенно увеличивается по направлению к берегу, очевидно, под влиянием береговых стоков. Глубинное распределение биогенных элементов согласуется с кислородным режимом, отмечаются нехарактерно высокие для региона значения, на дне достигающие 5,3-6,4 мкМ/л.

Балтийское море характеризуется достаточно высокими значениями силикатов из-за обильного речного стока. На поверхности его концентрация увеличивалась от 27 мкМ/л до 35 мкМ/л у берега, что объясняется влиянием материкового стока, обогащенного биогенными веществами. С глубиной концентрация кремния в открытом море увеличивается и его значения у дна составляют 115-226 мкМ/л, что превышает среднемесячные значения июля и августа в 3-5 раз.

Соавторами внесён равный вклад в работу.

Список литературы Гидрохимические условия в юго-восточной части Балтийского моря в 2018 году

- Сапожников В.В. [и др.]. Руководство по химическому анализу морских и пресных вод. Mосква: ВНИРО, 2003.

- Дроздов В.В. Общая экология: учебное пособие. Санкт-Петербург: РГГМУ, 2011.

- Domanov M., Vodyanaya E. Dynamics of the transport of the phosphorus and silicon at the water-bottom boundary in the Baltic sea. Limnologica - Ecology and Management of Inland Waters, 1999.

- Мохова В., Савченко Д. Труды 58-й научной конференции МФТИ. Москва: МФТИ, 2015.

- Feistel R. Hydrographic and hydrochemical implications of stagnation and water renewing in the central Baltic Sea - the period 1992-2004.

- Терзиев Ф.С. [и др.]. Гидрометеорология и гидрохимия морей. Том 03. Балтийское море. Выпуск 2. Гидрохимические условия и океанологические основы формирования биологической продуктивности. Справочник. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1994.

- Сивков В.В., Каджоян Ю.С., Пичужкина О.Е., Фельдельм В.Н. Нефть и окружающая среда Калининградской области. Калининград: Терра-Балтика, 2012. Т. 2.

- Полякова А.В. Гидрохимия. Москва: Географический факультет МГУ, 2009.

- Алекин О.А., Ляхин Ю.И. Химия океана. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1984.

- Feistel R., Nausch G., Wasmund N. State and Evolution of the Baltic Sea, 1952-2005. A Detailed 50-Year Servey of Meteorology and Climate, Physics, Chemistry, Biology, and Marine Environment - 2008.

- Черновская Е.Н., Пастухова Н.М., Буйневич А.Г., Кудрявцева М.Э., Ауниныш Э.А. Гидрохимический режим Балтийского моря. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1965.

- Зазера А.С. Многолетние изменения гидрологических характеристик глубинных вод юго-восточной Балтики (1980-2000). Промыслово-биологические исследования АтлантНИРО в 2000-2001 гг.: сб. науч. тр. Т. 2. Калининград, 2002.

- T.Melvasalo, J. Pawlak, K. Grassholf Assessment of the effects of pollution of the natural resources of the Baltic Sea - Baltic Sea Environ. Proc. 1981. N 5B.

- Fonselius S., Valderrama J. One hundred years of hydrographic measurements in the Baltic Sea // Journal of Sea Research. 2003. V. 49, N 4.

- Hinrichsen Hans-Harald. Hydrochemistry measured on water bottle samples during Alexander von Humboldt cruise AvH44.

- Nausch G., Feistel R., Mattheus W. Hydrographic and hydrochemical implications of stagnation and water renewing in the central Baltic Sea - the period 1992-2004. ICES CM. 2004.

- Антонов А.Е. Крупномасштабная изменчивость гидрометеорологического режима Балтийского моря и ее влияние на промысел. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987.

- Добровольский А.Д., Залогин Б.С. Моря СССР. Москва: Изд-во МГУ, 1982.