Гидроколлоиды полисахаридной природы и вязкость пшеничной клейковины

Автор: Ю. С. Бешимов

Журнал: Informatics. Economics. Management - Информатика. Экономика. Управление.

Рубрика: Экономика и управление АПК

Статья в выпуске: 4 (2), 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной работе исследуется влияние полисахаридных гидроколлоидов на вязкость и растворимость сухой пшеничной клейковины (СПК), а также особенности их взаимодействия при различных технологических режимах. Описаны физико-химические свойства крахмала и клейковины, полученных из зерна пшеницы, и их промышленное применение в пищевой индустрии. Особое внимание уделено сравнительному анализу влияния высокоэтерифицированного пектина, альгината натрия и каппа-каррагинана на вязкость и гелеобразующую способность СПК. Проведены эксперименты по определению совместимости и эффективности данных гидроколлоидов в смесях с белками при различных условиях набухания и термической обработки. Установлено, что предел совместимости и способность к гелеобразованию зависят от типа и концентрации полисахаридного гидроколлоида: пектин способствует увеличению растворимости белков, а каппа-каррагинан - повышению вязкости. Альгинат натрия проявил меньшую эффективность по сравнению с другими исследованными полимерами. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации рецептур и технологических процессов в производстве пищевых продуктов, требующих регулирования текстуры и структуры.

Крахмал, клейковина, коэффициент диффузии, тензиметрический метод, гигроскопичность, гидрофильность, сорбция

Короткий адрес: https://sciup.org/14132687

IDR: 14132687 | УДК: 577.114:664.64 | DOI: 10.47813/2782-5280-2025-4-2-5001-5008

Текст статьи Гидроколлоиды полисахаридной природы и вязкость пшеничной клейковины

DOI:

Пшеничная клейковина, как ключевой структурный компонент теста, играет важную роль в формировании текстуры хлебобулочных и кондитерских изделий. Её уникальные вязкоэластичные свойства обеспечивают удержание газов, стабильность теста и мягкость готового продукта [1]. Однако функциональные характеристики сухой пшеничной клейковины (СПК), такие как вязкость и растворимость, требуют коррекции при использовании в сложных пищевых системах, включая безглютеновые продукты или рецептуры с высоким содержанием клетчатки [2].

Современные исследования демонстрируют потенциал гидроколлоидов полисахаридной природы для модификации свойств белковых систем. Например, пектин и каррагинаны способны усиливать водосвязывающую способность и стабилизировать структуру, что критично для продуктов с регулируемой текстурой. Однако если взаимодействие этих полимеров с соевыми и молочными белками изучено достаточно глубоко, данные по их влиянию на СПК остаются фрагментарными [3].

Актуальность работы подкрепляется промышленными потребностями: европейские производители активно используют СПК для стандартизации муки, повышения объёма хлеба и замедления черствения. При этом добавление гидроколлоидов может решить проблемы, связанные с низкой растворимостью СПК (1-3% в воде) и её ограниченным применением вне хлебопекарной отрасли.

Цель исследования - не только анализ, но и количественное определение влияния высоко-этерифицированного пектина, альгината натрия и каппа-каррагинана на реологические свойства и растворимость СПК, а также выявление оптимальных концентраций этих гидроколлоидов при различных режимах набухания и термообработки.

Использование микронизированных полисахаридных комплексов обеспечивает следующие преимущества:

-

• повышение биодоступности за счёт

увеличения площади поверхности частиц, что улучшает растворимость и скорость высвобождения активных веществ [4].

-

• улучшение функциональных свойств в пищевых продуктах, например, в

безглютеновых рецептурах, где полисахариды стабилизируют структуру и повышают водосвязывающую способность;

-

• экономию активных компонентов благодаря более эффективному взаимодействию с белками и другими биополимерами, что снижает необходимую концентрацию;

-

• стабильность в лекарственных формах -микронизация позволяет создавать

однородные смеси с гидрофильными основами, продлевая срок годности препаратов;

-

• синергический эффект в комбинациях с другими биологически активными

веществами, например, усиление действия ферментов или антибиотиков.

В медицинских применениях такие комплексы способствуют ускорению репаративных процессов и снижению воспаления за счёт оптимизации доставки действующих веществ [5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объектов исследования использовали сухую пшеничную клейковину с содержанием белка не менее 75%, а также гидроколлоиды: высокоэтерифицированный пектин, альгинат натрия и каппа-каррагинан. Для подготовки образцов суспензии клейковины с концентрацией 5% смешивали с выбранными гидроколлоидами в различных соотношениях массы полимера к массе белка, варьируя этот показатель от 1:0,05 до 1:1. Процесс набухания осуществляли при комнатной температуре в течение двух-четырёх часов. Часть полученных образцов дополнительно подвергали термической обработке при температуре 100°C на протяжении 45 минут [6].

Для анализа вязкости использовали ротационный вискозиметр, предварительно центрифугируя образцы при скорости 7000 оборотов в минуту в течение 20 минут. Растворимость белков определяли спектрофотометрическим методом, анализируя супернатант после центрифугирования.

Гелеобразование фиксировали визуально, наблюдая за формированием геля после термообработки. В ходе работы применяли центрифугу с регулируемой скоростью вращения и термостатируемую водяную баню. Все эксперименты проводили в трёх параллельных повторяемых циклах для обеспечения статистической достоверности полученных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Процессы и закономерности влияния некоторых гидроколлоидов полисахаридной природы на вязкость соевых, молочных или других белковых препаратов изучены сравнительно хорошо. Для сухой пшеничной клейковины таких данных недостаточно. Пенообразующая и жироэмульгирующая способность СПK зависит от присутствия сахара, ксантана и каппа-каррагинана, а закономерности влияния таких гидроколлоидов на вязкость и гелеобразующую способность этого препарата не изучены [1].

Некоторые полисахариды способны вступать во взаимодействие с белками за счет ионных связей, благодаря чему они могут эффективно регулировать вязкость и процесс гелеобразования. Это послужило основанием для проведения исследований по совместному использованию таких полимеров. В пищевой промышленности пектин, а также препараты альгината натрия и каппа-каррагинана традиционно применяются при производстве желейных изделий и пастилы, а также как структурообразователи в мясных и молочных продуктах [7].

В рамках эксперимента изучалось, насколько эффективно можно использовать вместе полисахариды и белки в составе зефирной массы. Для этого исследовали влияние различных гидроколлоидов на вязкость 5%-ной суспензии соевого белкового концентрата, одновременно определяя растворимость его белков. Гидроколлоиды и белковый концентрат набухали в течение двух и четырех часов, а часть образцов дополнительно подвергалась термической обработке при температуре 100°C в течение 45 минут. Чтобы получить объективные результаты, показатели вязкости и растворимости измеряли после центрифугирования суспензий при 7000 оборотах в минуту в течение 20 минут.

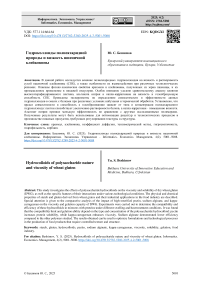

Результаты эксперимента показали, что в присутствии высокоэтерифицированного пектина образование геля не происходило даже при высокой массовой доле пектина по отношению к белку. При увеличении количества гидроколлоида с 60 до 100% наблюдались существенные различия между кривыми вязкости, полученными при разных режимах приготовления суспензии. Особенно заметно это проявлялось после достижения массовой доли пектина около 70%, когда кривые начинали расходиться, что свидетельствует об изменении свойств взаимодействующих полимеров. Это позволяет сделать вывод, что в данной точке достигается предел совместимости и начинается вытеснение одного полимера другим. Также было отмечено, что вязкость суспензий, подвергнутых нагреванию, была наименьшей [8]. Термическая обработка приводит к частичной деструкции белковых молекул, в результате чего взаимодействие между белком и полисахаридом приводит к образованию растворимых комплексов. Это уменьшает количество реакционноспособных групп, участвующих в формировании структуры геля. Таким образом, совместимость полисахаридов и белков ограничена, а термическая обработка существенно влияет на характер их взаимодействия, что важно учитывать при разработке новых пищевых продуктов с заданной текстурой и стабильностью (рис. 1).

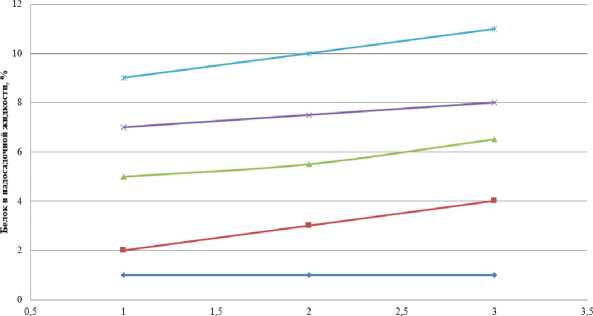

Рисунок 1. Влияние массовой доли пектина на вязкость суспензии СПK.

Figure 1. Effect of pectin mass fraction on the viscosity of the SPK suspension.

Как видно из рисунка 1, пектиновая масса играла важную роль в среде. Если пектиновая масса хранится в среде длительное время, то вязкость среды становится нормальной. Сухая пшеничная клейковина совместно с пектином образует сплошную массу с высокой вязкостью. Из опыта известно, что при нагревании до 100°С в режиме 1-2 часа, 2-3 часа, 3-4 часа продукт однороден по составу.

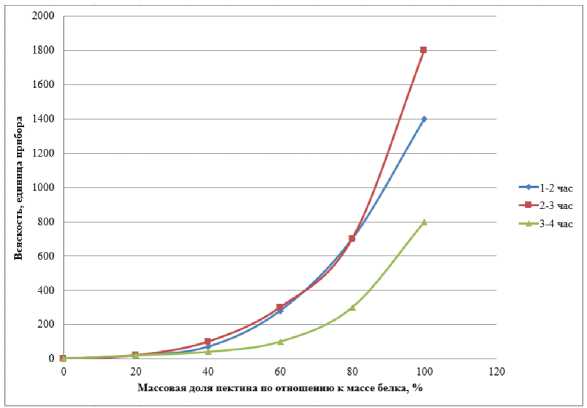

Результаты исследований демонстрируют, что термическая обработка приводит к значительному снижению вязкости суспензий при комбинированном использовании СПК и пектина, негативно влияя на их способность к гелеобразованию [9]. Аналогичная закономерность выявлена для систем с альгинатом натрия: как показано на рисунке 2 (кривая 3), нагревание образцов вызывало минимальные значения вязкости. При этом критическая концентрация альгината натрия, при которой достигался предел совместимости с белком, составила всего 20% от массы белка - в три раза меньше, чем у пектина. Интересно, что продолжительность набухания полимеров (2 или 4 часа) практически не влияла на вязкость суспензий, независимо от дозировки альгината. Данные рисунка 2 также подтверждают, что характер кривых вязкости для альгинатных систем повторяет динамику, наблюдавшуюся ранее в экспериментах с пектином, что указывает на общие механизмы взаимодействия полисахаридов с белковой матрицей.

Рисунок 2. Влияние альгината натрия на вязкость суспензии СПK.

Figure 2. Effect of sodium alginate on the viscosity of the SPK suspension.

Как видно из рисунка 2, масса альгината натрия была активна в среде в течение 1-2 и 2-3 часов. В последние 3-4 часа вязкость снизилась. Сухой пшеничный глютен в сочетании с альгинатом натрия может образовывать твердую массу с высокой вязкостью. Из опыта известно, что при нагревании до 100°C в режиме 1-2 часа, 2-3 часа, 3-4 часа продукт однороден по составу.

Сравнительный анализ данных, отражённых на рисунках 1 и 2, демонстрирует существенную разницу в поведении суспензий с альгинатом натрия и высокоэтерифицированным (ВЭ) пектином. Несмотря на более высокие значения вязкости у систем с альгинатом, гелеобразование в них отсутствовало. Эксперименты показали, что повышение доли альгината натрия свыше 40% от массы белка приводит к чрезмерному загустению суспензий, что делает невозможным их центрифугирование и дальнейший анализ. Это ограничивает практическое применение данного гидроколлоида в подобных условиях.

Интересно, что альгинат натрия проявляет гелеобразующие свойства преимущественно в присутствии многовалентных ионов, что не учитывалось в текущих испытаниях. Кроме того, исследования выявили более низкий предел совместимости альгината с соевым белковым концентратом по сравнению с ВЭ-пектином, что снижает его перспективность как самостоятельного структурообразователя.

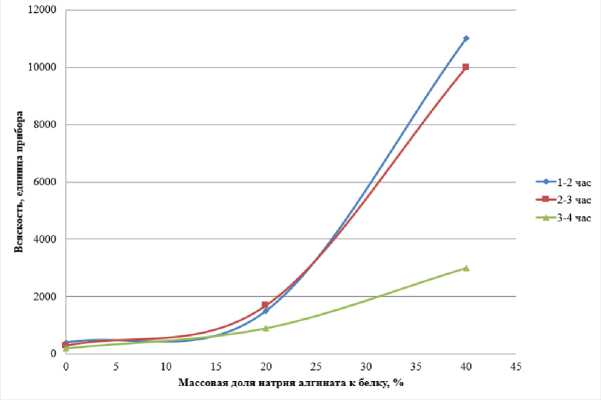

Отдельного внимания заслуживают результаты с каппа-каррагинаном, представленные на рисунке 3. Нагревание системы до 100°C после 4часового набухания спровоцировало гелеобразование при 5%-ной концентрации полисахарида. Без термической обработки эффект отсутствовал, что может объясняться либо ограниченной способностью глютена формировать сложные сетчатые структуры, либо низкой растворимостью каппа-каррагинана при комнатной температуре. Эти наблюдения подчёркивают ключевую роль температурного фактора в модификации функциональных свойств полимерных систем [10].

Массовая доля каррагинана к белку, %

Рисунок 3. Изменение вязкости суспензии каррагинана и СПK.

Figure 3. Change in viscosity of carrageenan and SPK suspension.

На рисунке 3 изучена способность каррагинана и сухого пшеничного глютена образовывать суспензию при температуре 100 °C в течение 1-2 часов, 2-4 часов, 3-4 часов. Как видно из результатов, в обоих продуктах присутствует образование вязкой массы, что может демонстрировать свойство связывания влаги.

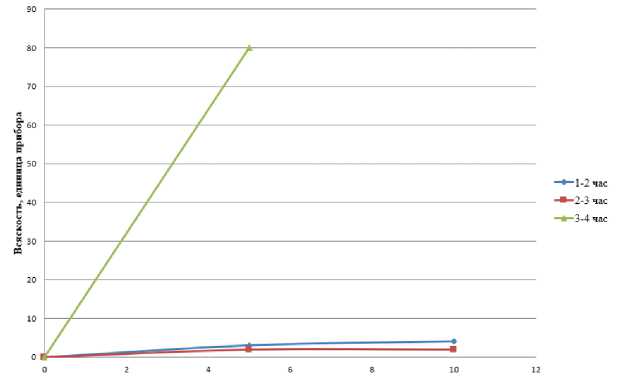

Характер изменения вязкости суспензии СПK под воздействием гидроколлоидов сравнивали с результатами растворимости белка. Содержание белка определяли в супернатанте, полученном после совместного набухания полимеров в течение 2, 3 и 4 часов в центрифуге. Затем проводили термообработку при температуре 100 0C в течение 45 минут (режимы I, II и III). Результаты представлены на рисунке 3, из которого видно, что максимальное увеличение растворимости СПK достигнуто при наличии 80% пектина ВЭ, минимальное - при 5% каппа-каррагинана (Рисунок 4) [1]. Растворимость СПK: 1 - СПK с гидроколлоидами % к массе белка: 2-каппа-каррагинан 5%, 3 - альгинат натрия 40%, 4 - пектин ВЭ 40%; пектин 5-ВЭ 80%. Набухание: Растворимость определяли при термической обработке в течение 1 - 2 часов, 2 - 3 часов, 3-4 часов. Рисунок 4 показывает растворимость СПK.

Альгинат натрия значительно менее эффективен в повышении индекса растворимости, чем пектин при той же дозе. Незначительное увеличение растворимости СПK в присутствии каппа-каррагинана может быть обусловлено его малой дозой (5% от массы белка). При высокой концентрации гидроколлоида образовывался очень плотный гель.

На рисунке 4 представлены экспериментальные данные, отражающие влияние различных гидроколлоидов на свойства суспензий с соевым белковым концентратом. В исследовании использовались композиции с массовыми долями: 5% каппа-каррагинана, 40% альгината натрия, 40% высокоэтерифицированного (ВЭ) пектина и 80% низкоэтерифицированного (НЭ) пектина. Анализ графиков, построенных на основе изменения состояния суспензий, позволил установить зависимость их реологических характеристик от типа и концентрации полисахаридов.

Наибольшая растворимость белков СПК наблюдалась при введении ВЭ-пектина, что свидетельствует о его интенсивном взаимодействии с белковыми структурами. Каппа-каррагинан занял промежуточное положение, демонстрируя умеренную активность, тогда как альгинат натрия показал наименьшую эффективность в этом аспекте. При этом каррагинан продемонстрировал выраженное влияние на увеличение вязкости системы, что связано с его способностью формировать прочные поперечные связи в белково-полисахаридной матрице.

Режимы подготовки суспензий

“♦“Гидроколлоиды и белковая масса СПК, % “■“Каппа-каррагинан 5%

■*-Натрий алгинат 40 % —,♦—ВЭ пектин 40 %

“ЛРНЭ пектин 80 %

Рисунок 4. Режим подготовки суспензий.

Figure 4. Suspension preparation mode.

Полученные данные обосновывают целесообразность выбора ВЭ-пектина и каппа-каррагинана для углублённых исследований. Первый обеспечивает оптимальную растворимость белков, что критично для стабилизации гомогенных систем, а второй -эффективно регулирует структурномеханические свойства за счёт усиления вязкостных характеристик. Эти выводы подчёркивают важность селективного подбора гидроколлоидов в зависимости от требуемых функциональных свойств конечного продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что проведённое исследование подтвердило значительное влияние полисахаридных гидроколлоидов на функциональные свойства сухой пшеничной клейковины, в частности на её вязкость и растворимость. Эксперименты показали, что высокоэтерифицированный пектин наиболее эффективно увеличивает растворимость белков СПК, способствуя формированию более стабильных и однородных систем. В то же время каппа-каррагинан проявляет выраженное влияние на повышение вязкости суспензий, что делает его перспективным структурообразователем для регулирования текстуры продуктов. Альгинат натрия, несмотря на определённое воздействие, оказался менее эффективным по сравнению с другими исследованными гидроколлоидами.

Режимы приготовления суспензий, включая время набухания и термическую обработку, существенно влияют на взаимодействие белков и полисахаридов, что отражается на изменении их реологических характеристик. Термическая обработка приводит к частичной деструкции белковых молекул и формированию растворимых комплексов, снижая вязкость и гелеобразующую способность систем. При этом выявлен предел совместимости полимеров, после которого начинается вытеснение одного компонента другим, что важно учитывать при разработке рецептур.

Полученные результаты подчёркивают необходимость целенаправленного выбора и комбинирования гидроколлоидов в зависимости от требуемых функциональных свойств конечного продукта. Использование высокоэтерифицированного пектина и каппа-каррагинана в качестве основных компонентов позволяет оптимизировать технологические процессы и улучшить качество пищевых изделий, особенно в сегментах, где важны текстура и стабильность структуры. Эти данные открывают новые перспективы для расширения применения сухой пшеничной клейковины в пищевой промышленности, включая производство зефира, безглютеновых продуктов и других кондитерских изделий с контролируемыми свойствами.