Гидрореабилитация - оздоровительный этап спортивного плавания: возможности, эффективность

Автор: Волнистова Н.В., Сюткина Л.И.

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Конференции, семинары

Статья в выпуске: 4 (26), 2016 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время в области теории и практики спортивного и оздоровительного плавания происходит активный поиск и разработка новых средств и методов обучения двигательным действиям детей c ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Статья посвящена вопросам гидрореабилитации. Гидрореабилитация - это обучение и воспитание ребенка в водной среде и средствами водной среды, это многолетний процесс, который заключается в передаче от тренера к ребенку-инвалиду знаний, умений и навыков по двигательной, психической, интеллектуальной и социальной деятельности (Мосунов Д. Ф., 1998). Описываются обучающие технологии, используемые в обучении плаванию детей с ОВЗ, выявленная в результате занятий гидрореабилитацией динамика изменения двигательной активности в воде и на суше у детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Определяющим критерием разработки эффективных средств и методов, представленных в статье, является их доступность и посильность усвоения в соответствии с уровнем развития и физической подготовленности ребенка.

Гидрореабилитация, паралимпийские игры, детский церебральный паралич, средства и методы обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/14114191

IDR: 14114191

Текст научной статьи Гидрореабилитация - оздоровительный этап спортивного плавания: возможности, эффективность

Гидрореабилитация как педагогическое направление

Впервые на международной арене термин «гидрореабилитация» как педагогическое направление научных исследований появляется по инициативе российских ученых на международном симпозиуме «Biomechanics and medicine in swimming» (Finland, 1999). С тех пор гидрореабилитация включается в программы многих международных конференций, посвященных физической культуре, адаптивной физической культуре, спорту и здоровью.

Педагогическая гидрореабилитация развивается в Российской Федерации учеными Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге на кафедре

«Гидрореабилитация и технологии физкультурно-спортивной деятельности». Здесь обобщается и анализируется накопленный многовековой опыт использования водной среды и ее соединений в закономерностях, явлениях и свойствах взаимоотношений человека и воды.

В результате многолетних исследований и педагогических экспериментов профессора Д. Ф. Мосунова и доцента М. Д. Мосуновой (1998— 2002 гг.) выявлен механизм оздоровительного влияния водной среды — эффект тройного отражения-поглощения собственных электромагнитных излучений, генерируемых организмом человека. Суть эффекта в том, что на воздухе электромагнитное поле человека за пределами кожного покрова постепенно рассеивается, в воде же одна часть излучения отражается от прилипшего слоя воды и от наружного неподвижного слоя, изменяя свою полярность. Другая часть излучений выходит в окружающую воду и, вступая в резонанс с электромагнитными полями свободной жидкой воды, усиливается, не изменяя полярности. Усиленные излучения частично возвращаются назад в организм человека.

Вследствие описанного эффекта в пограничной области пораженной части морфофункциональной системы или органа человека происходит расшатывание электромагнитных связей или хаос. Но хаос, согласно теории И. Пригожина, лауреата Нобелевской премии в области физико-химических наук, приводит к само-формированию качественно нового уровня развития системы. Это самоформирование, по мнению санкт-петербургских ученых, является не только первопричиной эффективной гидрореабилитации человека с ограниченными возможностями здоровья, но и способствует повышению двигательной и общественной активности человека вообще.

Сказанное выше объясняет положительные результаты гидрореабилитации, достигнутые преподавателями и студентами Университета Лесгафта, более чем у 3500 детей с тяжелыми последствиями травм и заболеваний (детского церебрального паралича, эпилепсии, аутизма, даун-синдрома, гидроцефалии, микроцефалии, с отклонениями в двигательной и интеллектуальной сфере, психическими и соматическими отклонениями).

Выполненные в НГУ имени П. Ф. Лесгафта по теме «Гидрореабилитация» фундаментальные научные исследования позволили разработать средства и методы преодоления критических ситуаций, возникающих в процессе гидрореабилитации и при обучении плаванию детей с последствиями заболеваний и отклонений, в том числе детей с церебральным параличом, эпилепсией, аутизмом.

В результате систематических занятий гидрореабилитацией прекращаются эпилептические приступы с потерей сознания у детей; дети с задержкой физического и умственного развития произносят первые слова, начинают говорить, самостоятельно решать элементарные задачи самообслуживания.

В России с 2005 года действует образовательная программа для высших учебных заведений по специализации «Гидрореабилитация», утвержденная Министерством образования РФ. Программа позволяет готовить в рамках специальности «Адаптивная физическая культура (физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья)» молодых специалистов, владеющих знаниями и умениями работы с детьми и взрослыми в области паралимпийского плавания и гидрореабилитации [25].

Центр гидрореабилитации в Перми существует с 2011 года. Обучение тренеров в НГУ имени П. Ф. Лесгафта, огромный опыт работы со здоровыми детьми в области начального обучения плаванию и спортивного плавания, владение методиками плавания с «грудничками» и беременными, практическая работа с детьми с ОВЗ, сотрудничество на постоянной основе с Центром комплексной реабилитации инвалидов Пермского края — все это позволило объединить полученные знания и опыт и выстроить свою структуру и методику проведения занятий гидрореабилитацией.

Организационно-методические особенности построения занятий с учетом нозологий, возраста и уровня физической подготовки

Пространственно-развивающая среда занятий

-

• Температура воздуха в бассейне должна быть 26—27 градусов.

-

• Температура воды в бассейне — 32—35 градусов. При такой температуре достигается максимальное снижение мышечного тонуса и улучшение координации движений.

-

• Набор вспомогательных пособий должен быть у каждого ребенка, так как дети работают каждый в своем темпе.

-

• В помещении должно быть убрано все, не относящееся к занятию.

-

• В бассейне должен быть поручень.

-

• Все необходимые предметы (инвентарь) должны быть «под рукой» у тренера.

На занятиях широко используются различные вспомогательные средства: поручень, доски, нудлы, мячи, коврики, игрушки для ныряния, плавающие (легкие) игрушки, нарукавники, круги, ласты.

Для каждого ребенка вспомогательные средства подбираются индивидуально с учетом его двигательных нарушений и возраста.

Общие дидактико-организационные принципы построения занятий оздоровительной направленности

-

• Занятия гидрореабилитацией проводятся два раза в неделю. Выполняются тренером и

- при необходимости — родителем или волонтером — помощником тренера.

-

• Группа должна быть небольшой — 2—6 человек в зависимости от возраста, степени и формы заболевания.

-

• На занятии должна быть постоянная смена деятельности — активные движения сменяются движениями на расслабление.

-

• Дети не должны уставать. Выявлено, что дети устают не от информационной перегрузки и не столько от правильно дозированной физической нагрузки, сколько от неподвижности и вынужденной позы.

-

• Темп занятий должен соответствовать уровню подготовки детей.

-

• Все занятия проводятся без силового приема.

-

• Педагог должен быть самым ярким объектом в поле зрения ребенка.

-

• Педагог должен позаботиться о стимулировании детей (похвала, доброжелательное поглаживание, любимые игры и т. д.).

-

• На занятиях не дается информация, которую нельзя использовать сиюминутно, не говоря о том, чего нельзя показать, дать в руки. Упражнения должны быть выполнимы именно в данный момент.

-

• Работа строится с учетом рефлексии, что является основой развития любого ребенка.

Перед началом занятий необходимо собрать и проанализировать сведения о форме и степени заболевания ребенка, об особенностях его развития с целью составления индивидуального плана тренировок.

Занятия в воде носят особый характер. Во-первых, ребенок должен быть доставлен в бассейн. При этом минимальным и главным условием проявления двигательной активности ребенка является возможность его транспортировки на руках или в коляске, что позволяет передвигаться с ним в помещениях и службах бассейна.

Следует обратить особое внимание, что на занятиях в бассейне возможны опасные ситуации , формированию которых при обучении плаванию ребенка способствуют:

-

• неожиданные спонтанные повороты головы ребенка и её удары о твердую поверхность — стенку бассейна, голову или руку тренера, плавательную доску;

-

• «свисание головы» ребенка и неожиданные «захлёбы» от кивка головы вниз в воду;

-

• невозможность ребенка лежать на животе с выпрямленным туловищем и конечностями;

-

• спонтанное погружение в воду;

-

• состояние возбуждения или наличие тревоги у тренера, ученика;

-

• влияние на организм ребенка несоответствующей температуры воды;

-

• быстрые и отрывистые движения при хореическом гиперкинезе;

-

• пальцы рук, сжатые в кулак;

-

• ноги, согнутые в тазобедренном и коленном суставах;

-

• стопы, находящиеся в подошвенном сгибании и повернутые вовнутрь;

-

• паркинсоноподобный тремор;

-

• размашистые, бросковые движения руками и ногами по траектории с большой амплитудой.

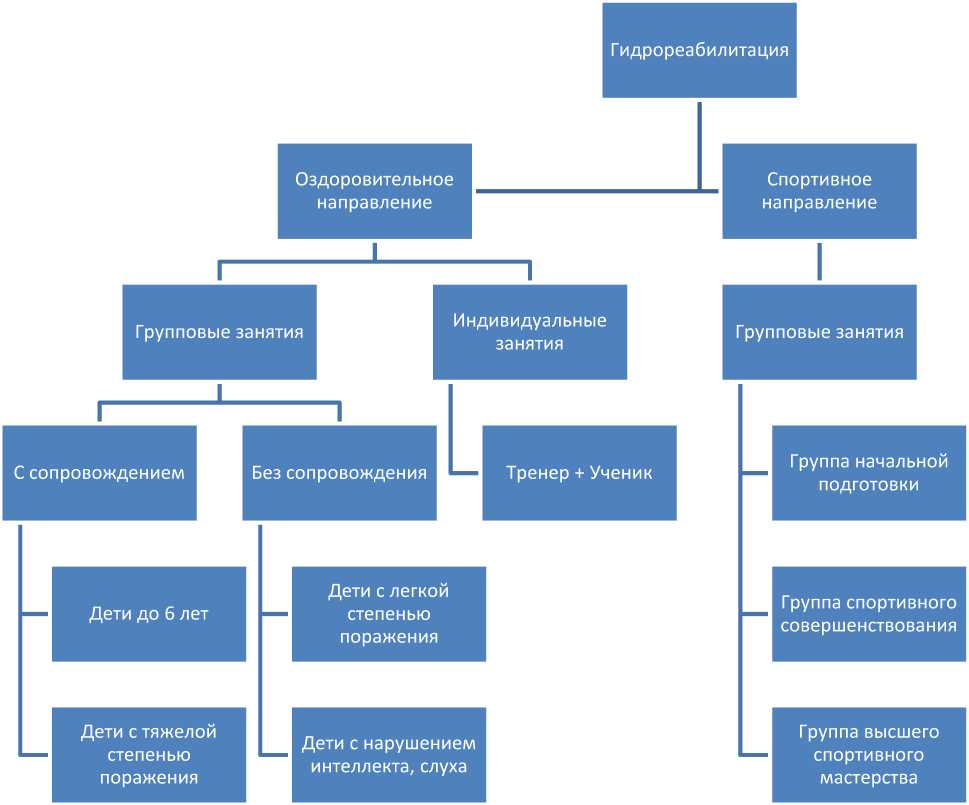

Структура организации занятий гидрореабилитацией

На рисунке 1 представлена структура организации занятий гидрореабилитацией.

Методика проведения занятий

Наиболее эффективны индивидуальные занятия , где используется метод совместного погружения в воду тренера и ученика. Преподаватель и ученик вместе находятся в воде. Это позволяет:

-

• ребенку и тренеру быть более собранными и одновременно расслабленными, чувствовать друг друга;

-

• тренеру наиболее правильно подбирать упражнения, необходимые в данный момент времени, в зависимости от физического, эмоционального состояния занимающегося;

-

• вовремя реагировать на критические ситуации, возникающие как в воде, так и на суше, и оказать первую помощь, если это необходимо.

Занятия в группах для ребят с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и нарушением интеллекта эффективны, когда в воде с детьми находятся помощники тренера — волонтеры.

Программа гидрореабилитации разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учетом патологического двигательного стереотипа, уровня моторного развития, состояния интеллектуально-психологической сферы.

Рис. 1. Структура организации занятий гидрореабилитацией

Плавание с детьми до пяти лет и детьми с тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата

Методика занятий с малышами (дети до 6 лет) различных нозологий основана на методике обучения плаванию грудных детей по В. А. Гутерману [30] и методике обучения плаванию детей с последствиями церебрального паралича С. Л. Шпак [21].

Процесс обучения подразделяется на 4 этапа:

-

• подготовительный;

-

• обучение плаванию;

-

• самостоятельное плавание;

-

• совершенствование плавания.

В методике обучения используются следующие виды поддержки:

-

• поддержка двумя руками при плавании на спине: четырьмя пальцами под спину, шею и голову, большие пальцы лежат на груди;

-

• поддержка «ковшиком»: ладонь инструктора охватывает затылок малыша, а пальцы другой руки поддерживают подбородок;

-

• поддержка «полукольцом»: большой и указательный пальцы охватывают шею, а предплечье тренера находится со стороны затылка ребенка и чуть сбоку. Когда малыш научится правильно грести, поддержка осуществляется уже тремя, затем двумя и, наконец, одним пальцем — поддерживают затылок;

-

• автономные поддержки.

При плавании на груди двумя руками поддерживают голову за щеки и слегка — подбородок. Поддержка одной рукой осуществляется

«ковшиком» или тыльной стороной большого пальца поддерживают подбородок ребенка, остальные четыре пальца подставляются под грудь, двумя пальцами второй руки слегка фиксируют затылок.

Упражнения в вертикальном положении (умывания, проводки, подготовка к нырянию, ныряния, прыжки, упражнения для суставов, растяжки мышц рук и ног, «березка», специальные упражнения для детей с ДЦП в зависимости от формы заболевания) чередуются с упражнениями в горизонтальном (проводки боком, «челнок», «восьмерка», стимулирование отталкивания ногами от ладони и бортика бассейна, плавание на спине, на груди, ныряние, специальные упражнения для детей с ДЦП в зависимости от формы заболевания).

Эти поддержки и упражнения используются на занятиях по обучению плаванию тяжелобольных детей любого возраста.

Подготовительные упражнения по освоению с водой для детей с тяжелой формой церебрального паралича [21]

Спуск в воду. Показать ученику подход к поручню лестницы, объяснить и как выполнить захват поручня одной рукой, затем другой. Объяснить, что, стоя между двумя лестничными поручнями, ребенку необходимо повернуться спиной к воде.

С развитым анкилозом суставов спуск в воду возможен с помощью тренера или устройства для спуска в воду. После овладения плаванием (более 25 м) самостоятельный спуск в воду возможен «спадом в воду».

Вертикальная поза — и.п. «лицом к лицу». Применяется как исходная позиция для выполнения различных упражнений. Для овладения самостоятельным удержанием «вертикальной позы — и.п. лицом к лицу» для ученика необходима следующая последовательность выполнения упражнений:

-

• погруженное до уровня плеч взаимное расположение тренера и ученика в вертикальной позиции;

-

• крепкое удержание тренером ученика под руки;

-

• постепенное ослабление поддержки ученика под руки;

-

• крепкое удержание тренером ученика за предплечье, затем за кисти;

-

• погруженное до уровня плеч взаимное расположение тренера и ученика в вертикаль-

- ной позиции на расстоянии вытянутых рук тренера и периодически необходимая страховка ребенка от погружения.

Вертикальная поза — и.п. «спиной к тренеру». На первых занятиях тренер стоит в воде и удерживает на согнутых руках спиной к себе ребенка за подмышки в вертикальном положении тела. Это удобно для тренера и ребенка при выполнении разучивания попеременных движений ногами, а также поддерживающих и гребковых движений руками, как при плавании на спине.

Наклонная поза — и.п. «спиной к тренеру». На первых занятиях тренер — в воде, а ребенок поддерживается двумя руками — одна ладонь удерживает снизу голову ребенка, при этом пальцы разведены веером. Другая рука (пальцы разведены) обхватывает с наружной стороны (если ребенок большой, то со стороны тренера) область тазобедренных суставов и нижнюю часть спины.

Горизонтальная поза — и.п. «лежа на спине с подвижной опорой — доской».

Специальные упражнения по освоению с водой для детей со спастической диплегией и глубоким парезом ног [21]

Упражнение «Маятник для ног»

И.п.: тренер (в стойке на дне ноги врозь) находится в воде с ребенком на руках в положении «сед спиной к тренеру». Тренер удерживает ребенка сбоку предплечьем за бедра и хватом снизу за верхнюю треть голени.

Выполнение: тренер, удерживая ребенка, выполняет повороты туловищем вправо и влево, изменяя направление, амплитуду, темп и скорость вращения.

Гидродинамические условия: постепенно от упражнения к упражнению, усиливая вращение и скорость движения, достигать ощущения вибрации (флаттера) ног ребенка от возникающего гидродинамического сопротивления.

Упражнение «Маятник для грудной клетки и ног» (Косарь)

И.п.: тренер (в стойке на дне ноги врозь) находится в воде с ребенком на руках в положении «на боку спиной к тренеру». Тренер удерживает ребенка одной рукой в положении «голова ребенка на сгибе локтевого сустава», предплечье поддерживает снизу-сбоку за грудную клетку, кисть хватом снизу за область тазобедренного сустава. Другая рука — упором кистью, пальцы веером — поддерживает таз сзади-снизу.

Выполнение: тренер, во-первых, поддерживая ребенка лицом в сторону направления движения, выполняет поворот туловищем, удерживая ноги и его тело под водой; во-вторых, закончив вращательное движение в одну сторону, выполняет перехват руки от таза к верхней трети голеней спереди соединенных вместе ног ребенка; в-третьих, поддерживая ребенка лицом в ту же сторону, изменяет направление вращения его ног в противоположную сторону.

Гидродинамические условия: при движении из исходного положения добиваться незначительного разгибания ног в тазобедренных суставах и значительного сгибания ног в коленных суставах от возникающего гидродинамического сопротивления. Напротив, в другую сторону усиление вращения и скорости движения необходимо выполнять плавно и осторожно, не допуская переразгибания ног в коленных суставах от возникающего гидродинамического сопротивления.

Упражнение «Гидравлический массаж ног» (Прачка)

И.п.: тренер (в стойке на дне ноги врозь) находится в воде с ребенком на руках в положении «сед спиной к тренеру». Тренер удерживает ребенка сбоку предплечьем за бедра и хватом снизу за верхнюю треть голени.

Выполнение: тренер, удерживая ребенка, выполняет повороты туловищем вправо и влево. При этом в верхней восходящей части траектории ноги ребенка поднимаются над поверхностью воды, а затем, изменяя направление на противоположное вниз, пересекают с гидродинамическим ударом поверхность воды.

Гидродинамические условия: постепенно, от упражнения к упражнению, усиливая высоту и скорость падения ног в воду, создают условия для гидравлического удара (резкого сжатия и последующего расслабления сосудистого русла), смещения кожного покрова и мягких частей ног, растяжения опорно-двигательного аппарата.

Упражнение «Магнитогидродинамический маятник»

И.п.: тренер (из исходного положения лицом на север) выполняет с ребенком различные упражнения, в том числе приведенные выше.

Выполнение: при выполнении упражнения последовательно изменяют ориентацию тела тренера совместно с ребенком (одновременно и мгновенно) в направлении сторон света: север — восток — юг — запад.

Геомагнитные и магнитогидродинамические условия: в упражнениях, согласуясь с современными достижениями в области науки и прак- тики гидрореабилитации (Мосунов Д. Ф., 2001), для повышения работоспособности ребенка используются геомагнитные силы в сочетании с гидродинамическим сопротивлением движению и магнитогидродинамическими свойствами окружающей среды и организма.

Упражнение «Руки брасс»

Условия обучения: мальчик с тетрапарезом ног и задержкой умственного развития, возраст 9 лет.

И.п.: тренер из исходного положения (стойка ноги врозь на дне бассейна) удерживает ребенка за голеностопные суставы, поддерживая ноги и туловище ребенка на плаву, передвигается по дну бассейна. Ребенок выполняет «гребковые» движения руками способом брасс.

Выполнение: когда ребенок сам сможет поднимать голову вперед-вверх и выполнять вдох, тренер постепенно уменьшает силу поддержки, предоставляя ребенку плыть самостоятельно.

Особенности занятий в воде с учетом формы церебрального паралича [21]

Двойная гемиплегия — самая тяжелая форма. Имеет место тетрапарез, причем степень нарушений функций верхних и нижних конечностей одинаково тяжела или же преобладает паралич верхних конечностей.

Всегда наблюдается задержка речевого развития, олигофрения. Мышцы тела ребенка находятся в сильно напряжённом состоянии, голова повисает вниз, подбородок касается груди, взгляд исподлобья. Дыхание аритмично. Отмечается слюноотделение на протяжении 3 лет.

При выполнении упражнений могут возникнуть опасные ситуации :

-

1. Из-за невозможности самостоятельного удержания головы отмечается «захлёб».

-

2. Невозможно самостоятельное удержание «подвижной опоры» — доски и «неподвижной» — перекладины.

Упражнение «Лежание на спине»:

-

• разнообразные совместные покачивания, стоя на месте;

-

• перемещения с ребёнком на руках по дну бассейна, изменяя свободной рукой положение тела занимающегося;

-

• упражнения на разгибание под водой пальцев занимающегося тренером;

-

• упражнения на захват под водой пальцами ученика доступных предметов (игрушек);

-

• выполнение руками тренера движений ногами ребенка: одной ногой, попеременно, од-

- новременно двумя ногами с пересечением поверхности воды.

Упражнения начальной школы плавания:

-

• упражнения «на погружение» с помощью тренера (постепенно, начиная с умывания);

-

• после освоения «погружения» — «лежание на груди» (при этом ребенок удерживается со стороны спины).

Спастическая диплегия (тетрапарез) — форма, при которой парез ног более глубок, чем парез рук. Часто наблюдаются различные формы дизартрии, задержка психического развития или олигофрения [7].

Мышцы тела ребенка находятся в состоянии повышенного тонуса; у него наблюдаются проблемы координации движений глаз, головы, сгибания-разгибания рук и ног; голова непроизвольно поворачивается в противоположную сторону от объекта внимания ребенка. Передвижение «на суше» возможно с помощью костылей, возможно на носках, с приподнятыми пятками.

За детьми на протяжении первого года занятий отмечается:

-

1. Нарушение координации движений головы, рук, ног и дыхания.

-

2. Отсутствие самостоятельного удержания неподвижной и подвижной опоры.

Упражнения в данном случае те же, что для детей с двойной гемиплегией: на «погружение», «лежание на груди», «на спине».

Специальные упражнения:

-

• упражнения по активному разгибанию тренером спастически зажатых пальцев рук ребенка, погруженных в воду, и перемещение с ним, удерживая подобное положение кисти;

-

• удержание тренером ребенка на руках, передвигаясь с ним в толще воды, фиксируя тело в разных положениях по отношению к тренеру: лицом, спиной, боком;

-

• упражнения с использованием положения тела ребенка на спине, голова при этом находится в воде;

-

• упражнения с использованием положений тела ребенка в воде с помощью тренера;

-

• упражнения для самозахвата руками ребенка тренера как подвижной опоры;

-

• упражнения для самозахвата руками ребенка лестничного поручня;

-

• упражнения для самозахвата руками ребенка доски для плавания;

-

• упражнения на пассивное сгибание-разгибание конечностей ребенка с помощью тренера и гидродинамического сопротивления движению.

Гемипаретическая форма характеризуется парезом одной стороны тела. Значительно более тяжелы парезы верхней конечности. Нередко наблюдаются речевые нарушения, задержка психического развития, олигофрения. Также встречаются: спастическое состояние мышечных групп одной руки и ноги (левосторонний, правосторонний гемипарез), укорочение паретичной конечности, асимметричность проявления двигательных действий, сложность координации попеременных движений, сколиоз.

У детей на протяжении первого года занятий отмечаются неожиданные перевороты в воде с возможным последующим «захлёбом».

Тренер обязательно должен находиться в воде с ребенком.

Рекомендуются упражнения «начальной школы плавания», включая упражнения, направленные на ознакомление с физическими свойствами воды, и подготовительные упражнения по освоению с водой, прежде всего связанные с условиями выполнения в гидроневесомости простейших движений и принятия необходимых позиций тела.

Специальные упражнения:

-

• упражнения по активному разгибанию тренером спастической конечности, погруженной под воду, и активное перемещение их с изменяющимся гидродинамическим сопротивлением движению путем ускорений и изменения направления движения;

-

• упражнения с использованием транспортировки ребенка в положении на спине, лежа на груди и животе тренера. При этом тренер выполняет попеременные или одновременные движения конечностями ребенка своими руками, удерживая ребенка на своем теле за счет силы гидродинамического сцепления и незначительно поднимая его тело над поверхностью воды;

-

• упражнения с отягощением на одну конечность — лопатки, ласты;

-

• скольжения с различными положениями рук (вверху, внизу, в стороны);

-

• упражнения с использованием пересечения телом ребенка, паретическими руками и ногами поверхности воды.

Гиперкинетическая форма

Причиной, как правило, является билирубиновая энцефалопатия, реже — недоношенность и родовая черепно-мозговая травма.

Двигательные действия в водной среде имеют вялый характер, не активны и ограничены по амплитуде движений и частоте повторений. Затруднен акт дыхания и глотания, ребенок может захлебнуться собственной слюной в положении на спине.

При выполнении упражнений могут возникнуть опасные ситуации :

-

1. «Захлёб» в положении на спине.

-

2. Нарушение координации движений головы, рук, ног и дыхания и, как следствие, потеря устойчивости.

Специальные упражнения:

-

• упражнения для стимуляции эффективного развития и совершенствования акта глотания и дыхания;

-

• упражнения для увеличения или уменьшения амплитуды движений в суставах.

Характер выполнения упражнений следует изменять плавно и медленно, рывками и медленно, плавно и быстро.

Во время отдыха между упражнениями ведут диалог с ребенком с учетом применения методик из логопедии.

Оптимальная температура воды — 35 градусов. Необходимо присутствие помощника тренера.

Мозжечковая форма

Часто её называют атонически-астатичес-кой, так как очень сложно достаточно обоснованно разграничить поражения мозжечка или лобных долей мозга. Наблюдается эйфория, суетливость, расторможенность, олигофрения.

Двигательные действия суетливые, непостоянные, частые, отмечаются непредсказуемые перевороты со спины на грудь и обратно, удары по водной поверхности руками и ногами, как правило, приводящие к сильному волнообразованию и «захлёбу».

При выполнении упражнений могут возникнуть опасные ситуации в результате захлёба и сложности удержания тела ребенка при выполнении специальных упражнений.

На первых занятиях необходимо присутствие помощника тренера.

Специальные упражнения:

-

• упражнения для уменьшения хаотичности движений в суставах;

-

• характер выполнения упражнений следует менять плавно и медленно, рывками и медленно, плавно и быстро, рывками и быстро;

-

• во время отдыха ведут диалог успокоительного характера.

В зависимости от характера двигательного нарушения выбирается и способ обучения плаванию. Плавание на спине более других подходит большинству детей с церебральным параличом.

Крайне важно при обучении плаванию овладеть правильными движениями ног, что трудно для детей с церебральным параличом. Сначала упражнения проводятся с помощью взрослого на суше и в воде. Если ребенок лежит на воде, то его ноги должны быть вытянуты так, чтобы на поверхности слегка показывались носки (ребенок на спине) или пятки (ребенок на животе). При правильном движении ног пятки (положение на груди) или носки (положение на спине) слегка вспенивают воду, а стопы и голени все время остаются под водой. Надо следить за тем, чтобы колени не сгибались слишком сильно.

Для овладения правильными движениями ногами в воде необходимо учитывать следующую последовательность выполнения упражнений:

-

• движения ногами с помощью тренера, без помощи тренера;

-

• движения ногами в горизонтальной позе — лежа на спине, на груди с помощью тренера, без помощи;

-

• движения ногами, осуществляемые с поддержкой за неподвижную опору (поручень или дорожку), с помощью тренера, без помощи;

-

• движения ногами, выполняемые с поддержкой за подвижную опору (доску), с помощью тренера, без помощи;

-

• движения ногами без опоры.

Движения руками осваиваются в следующей последовательности:

-

• движения рук с помощью тренера;

-

• движения рук с поддержкой за туловище;

-

• движения руками без опоры.

Необходимо помнить, что одного ребенка можно научить проплывать 25 метров за 10 занятий, другому потребуется 2—3 года, чтобы самостоятельно преодолеть эту дистанцию. Продолжительность усвоения умения плавать индивидуальна.

Опыт обучения детей плаванию с тяжелыми последствиями заболеваний и поражений свидетельствует, что после 2—3-месячного перерыва занятий навык плавания у некоторых детей может исчезать совсем. В этом случае всё обучение придется начинать сначала.

Обучение плаванию детей с легкой степенью поражения ОДА (самостоятельно передвигающихся в воде), нарушением интеллекта и слуха основано на методике обучения плаванию здоровых детей.

В результате шестилетнего опыта работы с такими детьми авторами статьи были разработаны упражнения и методические рекомендации для наиболее легкого и эффективного освоения с водой и начального обучения плаванию кролем на спине и кролем на груди.

Все упражнения для освоения с водой выполняются в следующей последовательности:

-

• стоя у неподвижной опоры;

-

• с подвижной опорой, без опоры;

-

• в движении с опорой, без опоры.

Выдох в воду (стоя, в движении)

Выполнение: короткий вдох и длинный выдох на месте, в ходьбе, в прыжках. При ходьбе — руки на коленях, вдох в сторону; одна рука впереди. В прыжках — погружение с головой под воду — выдох, отталкивание от дна — вдох.

Ошибки: высокое положение головы, задержка дыхания (надуты щеки), на поверхности воды «подвыдох».

Исправление: не закрывать рот, выполнять активный выдох, следить за полным погружением, добиваться ритмичного дыхания без задержек, дополнительных вдохов.

Лежание на груди

Выполнение: упражнение «Звёздочка» на груди — лежать без движения.

Ошибки: низко опущена голова, поднят таз, низко опущены ноги, напряженное тело.

Исправление: положение головы — горизонтальное, ноги расслаблены, пятки на поверхности.

Лежание на спине

Выполнение: «Звёздочка» на спине — лежать без движения с открытым ртом.

Ошибки: лежать не может, ноги быстро тонут, тело напряжено, высоко поднята голова или запрокинута назад.

Исправление: не закрывать рот и открыть глаза, «ключевое» слово — «уши в воде», вода на уровне глаз, рот открыт, считаем или разговариваем.

Смена положения с груди на спину

Выполнение: смена положения тела на воде переворотом с груди на спину и обратно.

Ошибки: быстро прекращает движение, торопится менять положение, не дышит.

Исправление: следить за активным выдохом, в положении лёжа на спине пауза более длинная.

Скольжение на груди

Выполнение: толчок ногами от стенки — скольжение.

Ошибки: нет скольжения — падает, прыгает на воду, незначительное продвижение.

Исправление: перед отталкиванием плечи, лицо опустить в воду, сильный толчок.

Скольжение на спине

Выполнение: толчок ногами от стенки — скольжение с различием положения рук.

Ошибки: скольжения нет, «сворачивается в клубок», запрокидывает голову.

Исправление: принять правильное положение, «ключевое» слово — «уши в воде», «присесть, уши в воду, толчок!», руки прямые за голову, присесть, руки с головой положить на воду, толчок.

Движение ногами кролем на спине

Выполнение: скольжение на спине с работой ногами, с разным положением рук.

Ошибки: туловище раскачивается, колено подтягивается вверх к животу, ноги опущены глубоко, нет опоры ногами о воду.

Исправление: внимание на движение стоп — «делаем фонтанчик ногами»; должно быть отталкивание, а не «пинание», расслабить плечи, вода на уровне глаз и подбородка. Работа одной ногой.

Движение ногами кролем на груди

Выполнение: скольжение с работой ногами на задержке дыхания, движение ногами с опорой одной рукой на доску. Вдох в сторону!

Ошибки: продвижение вперёд незначительное, движение ногами «велосипед», высокое положение головы, сильный разворот туловища при вдохе, нет опоры, «жёсткая» стопа.

Исправление: ключевое слово — «носочки плывут», ухо лежит на вытянутой руке, активный выдох, работа одной ногой.

Движение руками кролем на спине и на груди

Выполнение: на спине — движение руками цикличное. Одна рука догоняет другую.

Ошибки: остановка рук вверху, внизу во время гребка, гребок прямой рукой, нет окончания гребка.

Исправление: упражнения «Т» и.п. — лежа на спине, ноги в движении, руки прямые в сто- роны, движение прямыми руками через стороны вниз к ногам и «Т» — то же, руки прижаты к бедрам, сгибание рук в локтях, разворачивая кисти, и через стороны возвращение в и.п., локти все время прижаты к туловищу — «предплечье, кисть, гребок».

Движение руками кролем на груди

Выполнение: движение рук цикличное, одна рука догоняет другую.

Ошибки: раскачивание в стороны, гребок «зигзагом», нет окончания гребка, вкладывание руки происходит за продольной линией тела.

Исправление: упражнения на окончание гребка.

Плавание с полной координацией движений

Выполнение: кроль на груди с задержкой дыхания, плавание на груди с полной координацией движений, плавание на спине с полной координацией движений.

Ошибки: раскачивание туловища вверх-вниз, большой размах ног — нет опоры, пауза рук впереди и у бедра, раскачивание туловища, гребок по поверхности воды.

Исправление: особое внимание обратить на работу ногами — быстрые, ритмичные движения, «ключевые» слова — «отталкиваемся от воды», поздний вдох в конце гребка, руку вкладывать как можно дальше вперед, вытягивая за ней тело «в иголочку», — обязательно разворачивать плечи. Гребок «вниз к ноге».

Спортивное плавание

Группы, режим тренировок, поурочный, годовой план тренировок и календарный план формируются в соответствии с федеральными стандартами.

Набор в группу начальной подготовки первого года обучения проходит по итогам соревнований «Умею плавать 25 метров». К участию допускаются лица любого возраста, умеющие самостоятельно проплывать 25 метров вольным стилем без приспособлений.

В группах начальной подготовки и спортивного совершенствования занимаются ребята с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением интеллекта, слуха. Поэтому тренировку проводят два или три тренера.

Занятия на воде и в зале проходят 4—5 раз в неделю, длительность — от 45 минут до 2.5 часов в зависимости от уровня подготовки.

Спортсмены принимают участие в краевых региональных и российских соревнованиях согласно календарному плану, также по возможности выезжают на спартакиады и турниры, не включенные в план. Зимой и летом обязательно проводятся спортивно-оздоровительные сборы совместно со здоровыми пловцами.

Научно-исследовательская работа

С 2011 года профессорско-преподавательским составом (д.м.н., заведующий Центром комплексной реабилитации инвалидов В. А. Бронников и тренеры Пермского регионального центра адаптивного спорта Л. И. Сюткина, Н. В. Волнис-това, У. К. Дебрецени) проводилась практическая и научно-исследовательская работа по гидрореабилитации детей с различными отклонениями в состоянии здоровья. Положительные результаты пятилетней профессиональной деятельности, а также научные публикации показали, что:

-

• во время занятий на воде значительно улучшается физическое состояние ребенка;

-

• нормализуется мышечный тонус;

-

• развивается мелкая и крупная моторика;

-

• улучшается речь;

-

• формируются новые двигательные навыки и качества, позволяющие ребенку активнее включаться в жизнь общества.

В течение четырех лет ведется изучение возможностей двигательного развития в воде и на суше у детей с церебральным поражением опорно-двигательного аппарата в процессе гидрореабилитации.

В исследовании принимают участие 30 детей с церебральным поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 3 до 19 лет. В процессе гидрореабилитации анализируются показатели регулярности дыхания (количество правильных вдохов и выдохов в воду), плавучести лежа на спине, скольжения лежа на груди, длительности плавания с задержкой дыхания, а также состояние психомоторных возможностей на суше. Полученные результаты обрабатывались методом непараметрической статистики и дают основание полагать, что:

-

• за четыре года занятий в воде все показатели двигательной активности занимающихся (как в воде, так и на суше) увеличиваются;

-

• динамика развития в воде значительно выше, чем на суше;

-

• динамика двигательного развития детей, регулярно посещающих занятия, значительно выше, чем у тех, кто занимается не постоянно.

Таким образом, у детей с церебральным поражением опорно-двигательного аппарата в процессе гидрореабилитации развиваются двигательные навыки, улучшаются функциональные возможности кардиореспираторной систе- мы. У детей с нарушениями в интеллектуальной и сенсорной сферах происходит стимуляция развития высших психических функций. Предварительные результаты дают основание рассматривать гидрореабилитацию инновационным эффективным направлением реабилитации детей-инвалидов в Пермском крае. В процессе гидрореабилитации происходит коррекция имеющихся нарушений, повышается повседневная и социальная активность детей с инвалидностью. Не менее важным является то, что гидрореабилитация является этапом первичного отбора спортсменов паралимпийского движения в Перми и Пермском крае.

-

1. Адаптивная физическая культура в работе с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата (при заболеваниях детским церебральным параличом) : методическое пособие / под ред. А. А. Потапчук. СПб. : СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 2003. 228 с.

-

2. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: методологические основы. М. : Просвещение, 1982. 192 с.

-

3. Булгакова Н., Морозов С., Попов О. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание. М. : Академия, 2008.

-

4. Вернер Д. Реабилитация детей-инвалидов. М. : Филантроп, 1995. 406 с.

-

5. Гончарова М. Н., Гринина А. А., Мирзоева Н. И. Реабилитация детей с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Л., 1974. 208 с.

-

6. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура (кинезиотерапия) : учеб. для студентов вузов. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998.

-

7. Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура для инвалидов и лиц с ограниченными функциональными возможностями // Теория и практика адаптивной физической культуры : материалы III Междунар. науч.-практич. конф. СПб., 1996. С. 4—6.

-

8. Евсеев С. П., Курдыбайло С. Ф., Морозова О. В., Солодков А. С. Адаптивная физическая культура и функциональное состояние инвалидов : учеб. пособие / под ред. С. П. Евсеева, А. С. Солодкова ; СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, СПб., 1996. 96 с.

-

9. Евсеев С. П., Шапкова Л. В. Адаптивная физическая культура : учеб. пособие. М. : Советский спорт, 2000. 240 с.

-

10. Епифанов В. А., Мошков В. Н., Алтуфьева Р. И. Лечебная физическая культура : справ. М. : Медицина, 1979.

-

11. Куничев Л. А. Лечебный массаж : спра. для средних медицинских работников. Л. : Медицина, 1979.

-

12. Лисовский В. А., Евсеев С. П. и др. Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов : учеб. пособие / под ред. проф. С. П. Евсеева. М. : Советский спорт, 2001. 320 с.

-

13. Лобзякова М. И. Учимся легко и правильно говорить. М. : Вентана-Графф, 2003.

-

14. Лоуренс Д. Акваэробика. Упражнения в воде / пер. с англ. А. Озерова. М. : ФАИР-Пресс, 2000. 256 с.

-

15. Мастюкова Е. М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом. М. : Просвещение, 1991.

-

16. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры : учеб. пособие / под ред. проф. С. П. Евсеева. М. : Советский спорт, 2000. 152 с.

-

17. Матюгин И. Ю. Как развивать внимание и память вашего ребёнка. М. : Эйдос, 2001.

-

18. Мосунов Д. Ф. Гидрореабилитация // Адаптивная физическая культура. 2000. № 3, 4. С. 36—38.

-

19. Мосунов Д. Ф. Дидактические основы совершенствования двигательных действий спортсмена (на примере плавания) : дис. … д-ра пед. наук. СПб., 1992. 306 с.

-

20. Мосунов Д. Ф. Как в ванне подготовить ребёнка-инвалида к обучению плаванию. СПб. : ООИ «Плавин», 1999. 46 с.

-

21. Мосунов Д. Ф., Клешнев И. В., Шпак С. Л. Обучение плаванию детей с последствиями церебрального паралича : методическое пособие. СПб., 2003.

-

22. Мосунов Д. Ф. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Паралимпийское плавание. Гидрореабилитация» (7—10 дек. 2008 г.). СПб. : НГУФК, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, 2009 ; ООИ «Плавин», 2009.

-

23. Мосунов Д. Ф., Сазыкин В. Г. Критические ситуации при обучении плаванию ребёнка-инвалида. СПб., 1997. 30 с.

-

24. Мосунов Д. Ф., Сазыкин В. Г. Преодоление критических ситуаций при обучении плаванию ребёнка-инвалида : учебно-методическое пособие. М. : Советский спорт, 2002. 152 с.

-

25. Назаренко Ю. А. Гидрореабилитация и паралимпийское плавание // Адаптивная физическая культура. 2010. 15 дек.

-

26. Петрунина С. В. Адаптивные технологии в реабилитации : методические рекомендации. Пенза, 2005. 58 с.

-

27. Петрунина С. В., Логинов А. А. Методические приёмы двигательной реабилитации инвалидов (ДЦП) средствами «искусственной управляющей среды» : учебно-методическое пособие. Пенза : ПГПУ, 2005. 41 с.

-

28. Программа двигательной коррекции детей с ДЦП и педагогическая технология развития. Пермь : ПГПУ, 2005.

-

29. Физическая реабилитация детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата / под ред. Н. А. Гросс. М. : Советский спорт, 2000. 224 с.

-

30. Шамарин Т. Г., Белова Г. И. Возможности восстановительного лечения детских церебральных параличей. Элиста : АПП «Джангар», 1999.

-

31. Шпак С. Л., Казаков Д. Ю. Методика гидрореабилитации : учеб. пособие для бакалавров / под общ. ред. проф. Д. Ф. Мосунова. СПб. : НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 2014.

Список литературы Гидрореабилитация - оздоровительный этап спортивного плавания: возможности, эффективность

- Адаптивная физическая культура в работе с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата (при заболеваниях детским церебральным параличом): методическое пособие/под ред. А. А. Потапчук. СПб.: СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 2003. 228 с.

- Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: методологические основы. М.: Просвещение, 1982. 192 с.

- Булгакова Н., Морозов С., Попов О. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание. М.: Академия, 2008.

- Вернер Д. Реабилитация детей-инвалидов. М.: Филантроп, 1995. 406 с.

- Гончарова М. Н., Гринина А. А., Мирзоева Н. И. Реабилитация детей с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Л., 1974. 208 с.

- Дубровский В. И. Лечебная физическая культура (кинезиотерапия): учеб. для студентов вузов. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998.

- Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура для инвалидов и лиц с ограниченными функциональными возможностями//Теория и практика адаптивной физической культуры: материалы III Междунар. науч.-практич. конф. СПб., 1996. С. 4-6.

- Евсеев С. П., Курдыбайло С. Ф., Морозова О. В., Солодков А. С. Адаптивная физическая культура и функциональное состояние инвалидов: учеб. пособие/под ред. С. П. Евсеева, А. С. Солодкова; СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, СПб., 1996. 96 с.

- Евсеев С. П., Шапкова Л. В. Адаптивная физическая культура: учеб. пособие. М.: Советский спорт, 2000. 240 с.

- Епифанов В. А., Мошков В. Н., Алтуфьева Р. И. Лечебная физическая культура: справ. М.: Медицина, 1979.

- Куничев Л. А. Лечебный массаж: спра. для средних медицинских работников. Л.: Медицина, 1979.

- Лисовский В. А., Евсеев С. П. и др. Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов: учеб. пособие/под ред. проф. С. П. Евсеева. М.: Советский спорт, 2001. 320 с.

- Лобзякова М. И. Учимся легко и правильно говорить. М.: Вентана-Графф, 2003.

- Лоуренс Д. Акваэробика. Упражнения в воде/пер. с англ. А. Озерова. М.: ФАИР-Пресс, 2000. 256 с.

- Мастюкова Е. М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом. М.: Просвещение, 1991.

- Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры: учеб. пособие/под ред. проф. С. П. Евсеева. М.: Советский спорт, 2000. 152 с.

- Матюгин И. Ю. Как развивать внимание и память вашего ребёнка. М.: Эйдос, 2001.

- Мосунов Д. Ф. Гидрореабилитация//Адаптивная физическая культура. 2000. № 3, 4. С. 36-38.

- Мосунов Д. Ф. Дидактические основы совершенствования двигательных действий спортсмена (на примере плавания): дис.. д-ра пед. наук. СПб., 1992. 306 с.

- Мосунов Д. Ф. Как в ванне подготовить ребёнка-инвалида к обучению плаванию. СПб.: ООИ «Плавин», 1999. 46 с.

- Мосунов Д. Ф., Клешнев И. В., Шпак С. Л. Обучение плаванию детей с последствиями церебрального паралича: методическое пособие. СПб., 2003.

- Мосунов Д. Ф.//Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Паралимпийское плавание. Гидрореабилитация» (7-10 дек. 2008 г.). СПб.: НГУФК, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, 2009; ООИ «Плавин», 2009.

- Мосунов Д. Ф., Сазыкин В. Г. Критические ситуации при обучении плаванию ребёнка-инвалида. СПб., 1997. 30 с.

- Мосунов Д. Ф., Сазыкин В. Г. Преодоление критических ситуаций при обучении плаванию ребёнка-инвалида: учебно-методическое пособие. М.: Советский спорт, 2002. 152 с.

- Назаренко Ю. А. Гидрореабилитация и паралимпийское плавание//Адаптивная физическая культура. 2010. 15 дек.

- Петрунина С. В. Адаптивные технологии в реабилитации: методические рекомендации. Пенза, 2005. 58 с.

- Петрунина С. В., Логинов А. А. Методические приёмы двигательной реабилитации инвалидов (ДЦП) средствами «искусственной управляющей среды»: учебно-методическое пособие. Пенза: ПГПУ, 2005. 41 с.

- Программа двигательной коррекции детей с ДЦП и педагогическая технология развития. Пермь: ПГПУ, 2005.

- Физическая реабилитация детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата/под ред. Н. А. Гросс. М.: Советский спорт, 2000. 224 с.

- Шамарин Т. Г., Белова Г. И. Возможности восстановительного лечения детских церебральных параличей. Элиста: АПП «Джангар», 1999.

- Шпак С. Л., Казаков Д. Ю. Методика гидрореабилитации: учеб. пособие для бакалавров/под общ. ред. проф. Д. Ф. Мосунова. СПб.: НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 2014.