Гиперкоррекция оси нижней конечности как исход одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава

Автор: Корнилов Н.Н., Чугаев Д.В., Иванов П.П., Магомедов М.Ш., Куляба Т.А., Филь А.С.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Новые технологии

Статья в выпуске: 4 т.31, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава (ОЭКС) является эффективным хирургическим вмешательством, применяемым у пациентов с гонартрозом, когда преимущественно поражён один из отделов коленного сустава. Одним из факторов неблагоприятного исхода частичной артропластики может быть недостаточная или избыточная коррекция оси нижней конечности. Цель работы — оценить возможные пути профилактики недостаточной или избыточной коррекции оси нижней конечности в ходе ОЭКС и продемонстрировать на клиническом примере варианты предотвращения и решения данной хирургической проблемы. Материалы и методы. В клинику НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена поступила пациентка с жалобами на вальгусную деформацию на уровне коленного сустава, болезненность в области коленного сустава, невозможность ходьбы без опоры. Три года назад больной выполнено одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава. На рентгенограммах обращали на себя внимание экономные резекции бедренной и большеберцовой костей, рабочая поверхность модуля полиэтиленового вкладыша / большеберцового компонента эндопротеза находилась на 5 мм проксимальнее суставной поверхности латерального мыщелка большеберцовой кости. Результаты и обсуждение. В ходе ревизионной артропластики ось конечности скорректирована на 6°. Через год после ревизионного вмешательства пациентка ходит без хромоты, результат проведенной операции оценен как отличный (45 баллов по шкале OKS). Авторами проанализированы возможные предпосылки для развития рассматриваемого осложнения и пути по его профилактике. Рассматриваются преимущественно ятрогенные причины, связанные непосредственно с хирургической техникой. Заключение. Некорректное механическое выравнивание в ходе ОЭКС имеет гетерогенную природу и может быть обусловлено как недостаточным планированием операции, так и анатомическими особенностями пациента, а также техническими ошибками непосредственно в ходе вмешательства.

Коленный сустав, одномыщелковое эндопротезирование, частичная артропластика, гиперкоррекция оси конечности, осложнения эндопротезирования

Короткий адрес: https://sciup.org/142245428

IDR: 142245428 | УДК: 616.728.3-007.248-089.843-77-06:617.58-007.56:616-035 | DOI: 10.18019/1028-4427-2025-31-4-510-519

Текст научной статьи Гиперкоррекция оси нижней конечности как исход одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава

Как правило, научные работы, посвященные одномыщелковому эндопротезированию коленного сустава (ОЭКС), начинаются с признания множества достоинств данной операции, таких как малоинвазивность, органосохраняющий подход, возможность быстрого восстановления и легкой реабилитации с получением эффекта «забытого коленного сустава» [1]. И это достаточно органично смотрится в тенденции к расширению показаний к данному типу хирургического вмешательства у больных гонартрозом и общему увеличению количества частичных артропластик в структуре мирового эндопротезирования [2].

Современные показания к одномыщелковому эндопротезированию, сформулированные J. Goodfellow [3] и далее подтвержденные работами других авторов, включают простые клинико-рентгенологические критерии отбора пациентов, которые одинаковы для любой модели имплантата.

Однако текущий тренд к персонифицированному подходу при артропластике коленного сустава заставляет хирурга задумываться об учёте большего количества переменных, в частности, оси конечности пациента, геометрии костей, формирующих коленный сустав, степени и характере износа суставных поверхностей мыщелков, эластичности мягкотканных стабилизаторов, степени повреждения мениска и величине его экструзии, наличии, величине и локализации остеофитов [4]. Различия в этих характеристиках могут оказывать влияние на успех или неудачу ОЭКС.

Одним из важнейших факторов, влияющих на долгосрочные исходы ОЭКС, является послеоперационная ось конечности. Так, перегрузка латерального отдела сустава после частичной медиальной артропластики с гиперкоррекцией оси приводит к стойкому болевому синдрому, ассоциированному со связочным дисбалансом и иными механическими факторами. Это служит причиной быстрого износа хряща в латеральном отделе сустава и прогрессирования гонартроза, что ведёт к необходимости реэндопротезирования [5, 6]. Множество исследований наглядно показало, что оптимальный результат хирургического лечения достигается только тогда, когда при ОЭКС ось конечности при медиальном гонартрозе восстанавливается до предартрозного состояния, что нередко выражается в сохранении остаточной варусной деформации [7, 8]. В противоположность этому, недостаточная коррекция деформации является общепризнанным фактором риска неудовлетворительного исхода в среднесрочной перспективе как околосуставных остеотомий, так и тотального эндопротезирования у больных медиальным гонартрозом. Для частичной артропластики ситуация — противоположна: чем в большей степени ось конечности корректируется до «средних по популяции» значений, тем быстрее прогрессирует артроз в контралатеральном отделе сустава [9, 10]. По сути, коррекция деформации при частичной артропластике должна быть суммой замещения остатков хрящевого покрова пораженной субхондральной кости, удаленного мениска и краевых остеофитов, минимально необходимой для позиционирования компонентов эндопротеза. Превышение этого лимита, равно как релиз интактных мягко-тканных стабилизаторов, неизбежно ведет к гиперкоррекции оси конечности после ОЭКС. Анализу причин подобных ошибок посвящено данное исследование.

Цель работы — оценить возможные пути профилактики недостаточной или избыточной коррекции оси нижней конечности в ходе ОЭКС и продемонстрировать на клиническом примере варианты предотвращения и решения данной хирургической проблемы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациентка Г. 52 лет поступила в клинику НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена с жалобами на вальгусную деформацию правой нижней конечности, болезненность в области коленного сустава, усиливающуюся при движениях, невозможность ходьбы без дополнительной опоры. Из анамнеза известно, что в течение предыдущих трех лет пациентку беспокоил умеренный болевой синдром в правом коленном суставе, возникавший при интенсивной физической нагрузке и ходьбе. Комплексное консервативное лечение, проводимое амбулаторно, не дало значимого стойкого эффекта. В одном из региональных специализированных медицинских учреждений после обследования было установлено наличие правостороннего медиального гонартроза и больной выполнено одномыщелковое эндопротезирование медиального отдела правого коленного сустава эндопротезом с фиксированным полиэтиленовым вкладышем. После операции пациентка отметила появление выраженной боли в прооперированном коленном суставе с изменением ее характеристик по сравнению с предоперационным состоянием, видимое глазом изменение оси конечности, значительные затруднения при ходьбе, сгибании коленного сустава. Вначале данные жалобы трактовались как нормальное течение раннего послеоперационного периода, и пациентка проходила комплексное реабилитационное лечение.

В течение всего послеоперационного периода интенсивность вышеуказанных симптомов не уменьшалась, качество жизни оставалось неудовлетворительным, ходьба была возможна лишь с дополнительной опорой, в связи с чем возникла необходимость в проведении ревизионного хирургического вмешательства.

При поступлении в стационар пациентка могла передвигаться только с дополнительной опорой на костыли и значительной щадящей правосторонней хромотой. Вальгусная деформация правой нижней конечности на уровне коленного сустава составляла 8 ° . Обращала на себя внимание ригидность деформации с невозможностью коррекции оси конечности до нейтральной при выполнении теста приведения голени при лёгком сгибании коленного сустава для расслабления задней капсулы. Отмечалась разлитая болезненность в области правого коленного сустава с преимущественной локализацией в латеральном отделе и разгибательная контрактура: амплитуда движений 0 ° /0 ° /85 ° . Оценка функции по модифицированной шкале функции Oxford Knee Score (OKS) составила 11 баллов, что свидетельствует о выраженном нарушении функции.

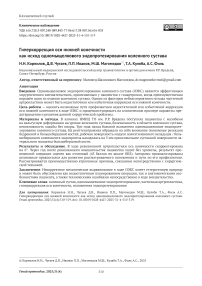

Рентгенологически: имплантирован одномыщелковый эндопротез, замещающий медиальный отдел правого коленного сустава (рис. 1). На выполненных рентгенограммах обращают на себя внимание экономные резекции бедренной и большеберцовой костей, а на панорамных снимках (телерентгенография) — вальгусная деформация оси конечности 8 ° (MAD = 29 мм), наклон большеберцового компонента кзади в пределах референтных значений (рис. 2). Отмечается, что рабочая поверхность модуля полиэтиленового вкладыша / большеберцового компонента эндопротеза находится на 5 мм проксимальнее суставной поверхности латерального мыщелка большеберцовой кости. Рентгенологические признаки нестабильности компонентов эндопротеза или износа вкладыша отсутствовали.

Рис. 1. Показатели референтных углов и линий на телерентгенограммах после ОМЭП: а — вальгусная деформация правой нижней конечности; б, в — снижение показателя угла LDFA и MPTA за счет неправильного позиционирования компонентов во фронтальной плоскости

Рис. 2. Показатель угла наклона суставной поверхности большеберцового компонента в сагиттальной плоскости после ОМЭП

После клинико-рентгенологической оценки состояния пациентки установлено, что болевой синдром обусловлен гиперкоррекцией оси конечности в ходе предшествовавшего ОМЭП, «перетянутостью» медиальных связочных структур и гиперпрессией латерального отдела коленного сустава, а также несбалансированностью разгибательного и сгибательного промежутков, приводящих к ограничению амплитуды движений в правом коленном суставе. Ревизионное эндопротезирование правого коленного сустава осуществлено с использованием стандартной первичной инструментальной системы (рис. 3).

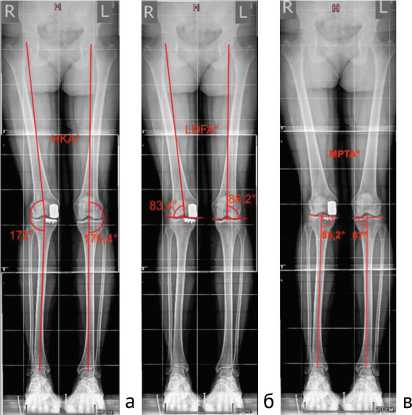

В ходе ревизионной артропластики ось конечности скорректирована на 6 ° . Наклон большеберцового компонента кзади в пределах референтных значений (рис. 4). Опилы костей выполнены в дно дефектов, сформировавшихся после удаления компонентов одномыщелкового эндопротеза, что позволило использовать стандартный первичный эндопротез коленного сустава с сохранением задней крестообразной связки с полностью полиэтиленовым (all poly) большеберцовым компонентом, толщиной 1 мм, цементной фиксации.

В ходе операции достигнута полная амплитуда пассивных движений в правом коленном суставе. Течение послеоперационного периода было неосложненным, послеоперационная рана зажила первичным натяжением.

Рис. 3. Показатели референтных углов и линий после тотального эндопротезирования: а — коррекция оси на 6 ° ; б, в — восстановление референтных значений углов LDFA и MPTA

Рис. 4. Показатель угла наклона суставной поверхности большеберцового компонента после тотальной артропластики

После прохождения стандартного реабилитационного лечения в амбулаторных условиях через 4 нед. после операции пациентка обрела способность к самостоятельному передвижению без дополнительной опоры, восстановила амплитуду движений в коленном суставе до острого угла сгибания (амплитуда движений: 0 ° /0 ° /110 ° ). В настоящее время, через год после проведения ревизионного вмешательства, ходит без хромоты, оценивая результат проведенной операции как отличный (45 баллов по модифицированной шкале OKS).

ОБСУЖДЕНИЕ

Особенности маркетинга имплантов усложняют задачу ортопедического хирурга, начинающего внедрять парциальную артропластику в своей практике. Имплантаты с подвижным вкладышем различных производителей практически не отличаются, используя концепцию Oxford, в то время как эндопротезы с фиксированным вкладышем весьма гетерогенны по дизайну. Разработанный в 1982 г. одномыщелковый эндопротез Oxford на настоящий момент является одним из наиболее часто используемых в мире имплантов такого типа [11, 12, 13]. Оригинальная и, что важно, повторяемая технология, множество научных исследований о различных аспектах использования данного имплантата [14, 15, 16], значительное количество обучающих технических видео на профессиональных видео-ресурсах, а также возможности обучения на теоретических курсах, биоманекенах и в операционной дают достаточное понимание хирургу о том, как правильно имплантировать данный тип искусственного сустава. В противоположность этому, эндопротезы с фиксированной платформой не являются одной унифицированной моделью, отличающейся лишь названием. В практике это очень гетерогенная группа имплантов, значительно отличающихся по хирургической технике, а зачастую и по философии имплантации, трибологии и биомеханике. Это обстоятельство создает пространство для наличия большого количества хирургических нюансов, пренебрежение которыми делает оперативное вмешательство крайне трудоемким, с малой степенью повторяемости [17]. При кажущейся простоте кривая обучения использования хирургом даже самых современных инструментальных систем частичной артропластики с фиксированным вкладышем может достигать сотни вмешательств, в отличие от подвижного, где достаточно пары десятков [18].

Очевиден и такой фактор, как следование индивидуальным хирургическим традициям, сформированным в ходе профессионального обучения и повседневной практики как рутинная хирургическая техника, в частности, протяжённость доступа, травматичность манипуляций с мягкими тканями, особенно, теми из них, что влияют на баланс коленного сустава, например, глубокой порцией большеберцовой коллатеральной связки, прикрепление которой к плато желательно сохранять во время ОЭКС, а также полноценность удаления всех остеофитов с мыщелков бедренной и большеберцовой костей.

Если хирург использует в своей повседневной хирургической практике преимущественно тотальное эндопротезирование, то гиперрелиз медиальных стабилизаторов, популяризированный в руководствах по эндопротезированию прошлого века, порою усугубляемый чрезмерным удалением вместе с остеофитами и интактной костью, автоматически приведет к клинически значимому увеличению сгибательного и/или разгибательного промежутков. В результате данных манипуляций для создания оптимального натяжения капсульно-связочного аппарата во время ОЭКС хирург будет вынужден использовать полиэтиленовый вкладыш избыточной толщины по сравнению с выполненными резекциями, что и послужит механическим субстратом для гиперкоррекции механической оси конечности [19]. Учитывая это, диссекция мягких тканей при ОЭКС не должна доходить до середины мыщелка большеберцовой кости на уровне её резекции.

Важно помнить, что идеальный кандидат для одномыщелкового эндопротезирования медиального отдела коленного сустава — это пациент с морфологической стадией гонартроза, при которой сформировался износ сочленяющихся поверхностей типа «кость на кости» и варусной деформацией конечности до 15 ° [20, 21, 22]. Но в то же время, как быть со значительной группой пациентов, имеющих терминальное дегенеративно-дистрофическое поражение медиального отдела коленного сустава, но при этом, за счет специфической геометрии диафизов и/или метафизов бедренной и/или большеберцовой костей сохраняющих нейтральную ось конечности? Ответ кажется очевидным: принципиально важным для нас является наличие ситуации «кость на кости» того отдела бедренно-большеберцового сочленения, который мы планируем заместить. Но именно данная группа пациентов подвергается риску гиперкоррекции оси конечности [23]. Это обусловлено тем, что медиальный проксимальный большеберцовый угол, равный 90 ° или более, требует асимметричной резекции большеберцового плато, что может быть осуществлено интраоперационно с недостаточной степенью точности. Кроме того, глубокий хрящевой дефект нагружаемой части медиального мыщелка бедренной кости в сочетании с экструзией мениска приведут к трансляции механической оси конечности в вальгусную позицию за счет избыточной мобильности медиального отдела сустава, попытки создать оптимальное натяжение мягких тканей интраоперационно и конституциональной вальгусной деформации конечности и станут непреодолимым препятствием для успешной частичной артропластики. Пути борьбы с данным обстоятельством пока не представляются достаточно очевидными: выполнять ли опил большеберцового плато с учетом так называемого «угла Картье» [24], то есть в положении 3 ° варуса относительно механической оси большеберцовой кости, осуществлять одномыщелковое эндопротезирование у данной группы пациентов только с использованием роботических систем или компьютерной навигации [25, 26] либо отдать предпочтение тотальному эндопротезированию? Все варианты представляются в значительной степени дискутабельными. В данном клиническом сценарии опил плато большеберцовой кости в положении 3 ° варуса еще более усугубит ситуацию, поскольку поверхность между бедренным компонентом и вкладышем эндопротеза с фиксированным вкладышем является плоской. Такой опил приведет к тому, что бедренный компонент начнет «скатываться» по неровному плато в медиальном направлении, что влечет за собой возрастание «перетянутости» медиального отдела.

Более того, существует достаточно большое количество современных исследований, изучающих результаты роботизированной хирургии либо эндопротезирования с использованием современных навигационных систем, но даже эти факторы позволяют иметь погрешности позиционирования компонентов эндопротеза в 10–11 % случаев [27]. А если говорить об использовании стандартных инструментальных систем, то данное отклонение от планируемой идеальной позиции будет еще более выраженным.

Говоря о результатах после одномыщелкового эндопротезирования, нельзя недооценивать фактор хирурга [28]. T. Hamilton et al. [29] провели мета-анализ, посвященный результатам одномыщелкового эндопротезирования в зависимости от опыта хирурга. По их данным, наилучшие результаты и снижение частоты ревизий наблюдаются у хирургов, выполняющих более 24 ОЭКС в год. Для достижения оптимальных результатов более 20 % операций хирурга по эндопротезированию коленного сустава должно приходиться на ОЭКС.

Первоначально, при выполнении частичной артропластики ортопеды придерживались критериев S.C. Kozinn, R. Scott [18], согласно которым идеальными кандидатами для одномыщелкового эндопротезирования считались пациенты с массой тела менее 82 кг. Это казалось очевидным, поскольку у пациентов с ожирением технически сложнее разместить экстрамедуллярный направитель и резекционные блоки из-за технических ограничений, связанных с определением костных ориентиров. Большая нагрузка в зоне интерфейса кость-имплантат у больных с ожирением также рассматривалась как одна из причин возможного снижения выживаемости имплантов. Затем, со временем, концепция изменилась, появилось большое количество исследований, в которых оспаривалось мнение о том, что ожирение следует рассматривать как противопоказание [30, 31, 32]. Так, в работах, посвященных выявлению предикторов риска гиперкоррекции механической оси конечности при одномыщелковом эндопротезировании, имеются указания на отсутствие негативного влияния высокого ИМТ на данный параметр [17, 33].

Одним из важных инструментов прогнозирования точности позиционирования компонентов при одномыщелковом эндопротезировании и коррекции оси конечности во фронтальной плоскости является такой параметр как HKA (hip-knee ankle angle) [34, 35, 36, 37]. Хотя дискуссия по уровню целевого значения угла HKA после операции частичного эндопротезирования продолжается, все большее число исследований рекомендуют небольшую гипокоррекцию механической оси. Так, пациенты, у которых перед операцией была варусная деформация и остаточная сохраняется в пределах 3° после ОЭКС, демонстрируют наилучшие функциональные результаты [38, 39, 40, 41]. N. Nakano et al. [42] описали новый метод морфологической оценки: aHKA (arithmetic hip-knee-ankle angle). Для измерения aHKA используется следующая формула: 180° — LDFA° (lateral distal femoral angle) + MPTA° (medial proximal tibial angle). Результаты авторов показывают, что aHKA более точно коррелирует с послеоперационными углом LDFA°. Для достижения целевых значений опилы выполняли с использованием портативной навигационной системы на основе акселерометра. Y. Kokubu et al. [43] провели ретроспективное исследование, по результатам которого они сообщили об улучшении функциональных результатов в раннем послеоперационном периоде у пациентов с изменением послеоперационного угла aHKA в пределах ± 3°.

-

H. Shih et al. [44] и S. Asada et al. [34] предлагают оценивать точность позиционирования бедренного и большеберцового компонентов при одномыщелковом эндопротезировании путем оценки следующих углов: FCCA (femoral coronal component angle) и TССA (tibial coronal component angle). FCCA — это угол между осью, проведенной посередине бедренного компонента, и механической осью бедренной кости. TССA — угол между линией, параллельной большеберцовому компоненту, и линией, перпендикулярной механической оси большеберцовой кости. Y. Khow et al. [45] в исследовании, посвященном анализу выживаемости имплантатов в зависимости от точности позиционирования бедренного и большеберцового компонентов, пришли к выводу, что у пациентов с FCCA от 0 ° до 2 ° и TCCA от 2 ° до 4 ° наблюдались наилучшие функциональные результаты через 10 лет. Обнаружено, что пациенты, входившие в группу с оптимальными показателями (FCCA от 0 ° до 2 ° и TCCA от 2 ° до 4 ° ), имели значительное преимущество в 15-летней выживаемости имплантов. Значимым ограничением этих исследований является отсутствие оценки точности позиционирования компонентов в сагиттальной плоскости.

Немаловажным фактором, сигнализирующим хирургу интраоперационно о степени послеоперационной коррекции механической оси конечности, является толщина устанавливаемого вкладыша и глубина резекции медиального отдела большеберцовой кости при ОЭКС. Y. Kuroda et al. [46] выявлена корреляция между величиной изменения угла HKA до и после операции, толщиной вкладыша и глубиной резекции медиального отдела большеберцовой кости. Выбор размера вкладыша основан на оценке хирургом «натяжения» медиальной коллатеральной связки во время операции. Однако эта оценка может быть субъективной. Хирург может выбрать более толстый вкладыш, чтобы избежать кажущейся интраоперационно нестабильности, например, у пациентов с гиперэластичностью мягкотканных стабилизаторов, что приводит к гиперкоррекции механической оси конечности и вальгусной деформации после операции [47].

В контексте обсуждения причин вальгусной гиперкоррекции оси конечности после ОЭКС, у пациентов с предоперационной варусной деформацией нельзя также не упомянуть о таком важном факторе, как экструзия медиального мениска. Резекция выдавленного мениска приводит к потере «натяжения» медиальной коллатеральной связки, что влечет за собой увеличение мобильности медиального отдела коленного сустава, для устранения которой хирург вынужден установить более толстый вкладыш, об эффекте увеличения толщины которого говорилось выше. K. Ishibashi et al. [48] провели ретроспективное исследование, в котором оценивали влияние экструзии медиального мениска на магнитнорезонансных томограммах перед операцией на механическую ось конечности после ОЭКС. Измерение степени экструзии производили в соответствии с методом, описанным C.R. Costa et al. [49], с использованием системы PACS. По результатам исследования выявлена прямая корреляция между изменением угла HKA после операции и степенью экструзии мениска до операции. Среднее расстояние экструзии мениска составило (8 ± 2) мм. C. Liu et al. [47] сообщают о получении аналогичных результатов.

Кроме того, геометрия переднего отдела большеберцовой кости может влиять на ошибки при определении глубины резекции во время одномыщелкового эндопротезирования. Форма плато большеберцовой кости достаточно сложна и асимметрична. Так, по данным J. Hashemi et al. [50], существует большая вариабельность у пациентов с гонартрозом с точки зрения глубины вогнутости медиального плато и наклона большеберцовой кости во фронтальной и сагиттальной плоскостях. По их данным, наклон большеберцовой кости в медиальную сторону во фронтальной плоскости варьирует от -1 ° до +6 ° , а глубина вогнутости медиального отдела может варьировать от 1,2 до 5,2 мм. При определении уровня резекции одной из частых ошибок является осуществление опила выше дна дефекта плато большеберцовой кости. Это может привести к неправильной ориентации большеберцового компонента и к изменению упоминавшего уже угла TCCA за пределами нормальных значений.

В последнее время появляется всё больше публикаций, посвященных этапному одномыщелковому эндопротезированию смежного отдела коленного сустава, вместо конверсии в ТЭКС. S. Fuchs et al. [51, 52] значимыми преимуществами бикомпартментального эндопротезирования (БКЭ) перед тотальным считают сохранение проприоцепции сустава, сопоставимое со здоровыми людьми того же возраста, которое достигается благодаря сохранению крестообразных связок. Вопрос лучшей кинематики после БКЭ в сравнении с ТЭКС остается спорным. Одни авторы поддерживают эту гипотезу [53], в то время как другие считают, что нет существенных различий в кинематике между пациентами, перенесшими БКЭ и ТЭКС, в отличие от ОЭКС [54]. H. Pandit et al. [55], анализируя результаты лечения 27 коленных суставов, продемонстрировали значительное улучшение функциональных результатов и отсутствие ревизий после поэтапного БКЭ. В описываемом клиническом наблюдении переход на артропластику смежного отдела был неприменим, поскольку наличие контрактуры более 10° и деформации во фронтальной плоскости более 5° является противопоказанием для поэтапного БКЭ [56, 57].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Некорректное механическое выравнивание в ходе одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава может быть обусловлено недостатками планирования, индивидуальными особенностями эластичности мягко-тканных стабилизаторов, а также техническими ошибками непосредственно в ходе хирургического вмешательства.

Для профилактики данного осложнения необходимы адекватная селекция пациентов, тщательное предоперационное планирование, основанное на изучении рентгенограмм, в том числе панорамных (телерентгенография), морфологического типа деформации конечности, магниторезонансная томография сустава, учитывающая характер износа кости, сохранность и позиция мениска в зоне контакта бедренной и большеберцовой костей и параметры краевых остефитов, гипермобильность пораженного отдела коленного сустава, а также прецизионность хирургической техники.