Гипотетическая модель аттестации студентов в вузе

Автор: Якубов Айнди Вахаевич

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

Предлагается модель аттестации студентов с использованием современных цифровых технологий. Модель рассчитана на проверку базового уровня знаний, требующего владения дисциплиной на понятийно-терминологическом уровне. Ее задача - исключение необъективной оценки знаний студентов при аттестации. Для этого предлагается загрузить в программу решение всех тех вопросов, где наиболее часто проявляются субъективизм и недобросовестность в оценке знаний обучающихся. Предлагаемая модель представлена в первую очередь в качестве предмета обсуждения, который позволит ее усовершенствовать, трансформировать, апробировать и затем, возможно, применить на практике.

Аттестация студентов, базовый уровень знаний, некомпетентность, формы проверки знаний, компьютерные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/148321446

IDR: 148321446 | УДК: 378.1 | DOI: 10.25586/RNU.HET.21.01.P.51

Текст научной статьи Гипотетическая модель аттестации студентов в вузе

дентов, который заключался в следующем.

Были выделены специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, видеокамерами, с помощью которых осуществлялось наблюдение за возможными несанкционированными действиями со стороны студентов и преподавателей.

Кафедры по своим дисциплинам подавали в эти компьютерные классы 150–300 тестовых вопросов с четырьмя ответами по каждому предмету. Они вносились в специально составленную программу.

Все вопросы с ответами передавали и студентам. Студент в интерактивном режиме, на компьютере, отвечал на поставленные вопросы и получал оценки за свои ответы. Вроде бы все хорошо.

В это же время рядом с корпусом Чеченского государственного уни- верситета, на одной из остановок общественного транспорта, висело напечатанное крупным шрифтом объявление примерно такого содержания: «Не давайте взятки преподавателям, купите у нас последние разработки спецслужб: микронаушники». Применение микронаушников могло «помочь» студенту в выборе правильного ответа.

Анализ результатов внедрения данной формы аттестации показал, что студентам достаточно было запомнить номера вопросов и ответов (к примеру, 15 – 3, 25 – 2 и т.д.) Не зная ни текста вопроса, ни текста ответа, студенты с весьма сомнительными знаниями становились отличниками. Особой нужды в микронаушниках так и не возникло (см.: [2]).

Затем, после фактического провала данного способа аттестации, в университете стали применять формы сдачи экзамена с использованием традиционных билетов, но с письменным ответом, по образцу ранее действовавших вступительных экзаменов в вузы. Студенты «случайным» образом вытаскивают билет, пишут письменно ответы на вопросы, работа шифруется и передается на проверку преподавателю, который ведет дисциплину. Причем при проведении письменного экзамена в аудитории вместе с преподавателем присутствовала вооруженная охрана в целях исключения несанкционированных действий как со стороны студента, так и преподавателя.

Результаты снова оказались отрицательными, так как «заинтересованные» студенты и преподаватели, как правило, находили обходные пути. Основной из них – предоставление студенту билета, ответ на который ему заведомо известен.

Не является эффективной рекламируемая и широко используемая ныне балльно-рейтинговая система. В современной российской системе образования слишком многое потакает и потворствует несанкционированным действиям как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей, но не пресекает их. И получается как в басне И.А. Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь…»

Поэтому требуются другие подходы. Одной из форм решения проблемы могла бы стать полноценная реализация возможностей современных цифровых технологий и компьютеров.

По нашему мнению, для этого надо:

-

1) передать компьютеру проверку базового уровня знаний студентов и сформированности понятийно-терминологического аппарата по дисциплине;

-

2) исключить влияние человеческого фактора на аттестацию студентов при проверке минимальных требований к степени освоенности предмета.

Основная идея данной статьи заключается в следующем.

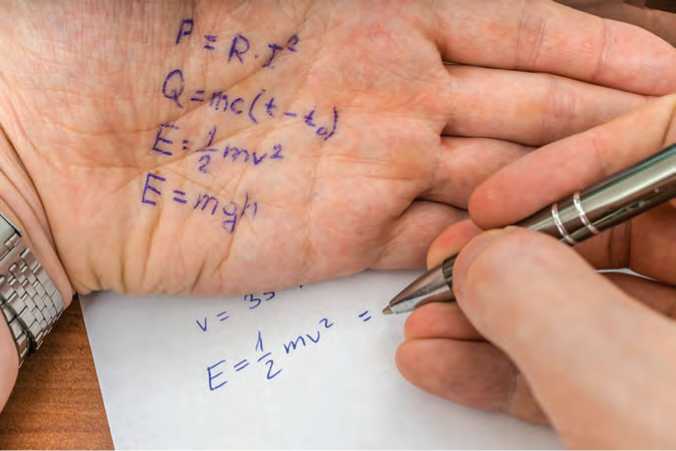

Типичная нательная шпаргалка

Если рассмотреть корпус знаний студента с точки зрения его подразделения на продуктивный и репродуктивный уровни, то последний, являясь лишь отображением алгоритмической культуры аттестуемого, не требует умений применять знания в нестандартных ситуациях.

Возможности современных технологий достаточны для положительного решения проблемы аттестации студентов при проверке наличия репродуктивного, или базового, уровня знаний, не требующего творческого поиска, но являющегося сегодня основным признаком соответствия профессии. Проверка знаний базового уровня является рутинной частью работы преподавателя, но обеспечивает лишь минимальные требования к профессии. Эта часть работы должна быть передана компьютеру, что обеспечит объективность, независимость и другие факторы, в том числе и исключение избирательности в выборе объекта. Таким образом, проверка базового уровня знаний с использованием цифровых технологий позволяет студенту, минуя преподавателя, получить положительную оценку и допуск к сдаче экзамена/зачета на более высокий балл преподавателю на материале продуктивного уров- ня для получения стипендии и других преференций, относящихся к креативной стороне.

Суть предлагаемой модели заключается в следующем: все экзамены и зачеты в вузах, предполагающие выставление положительной оценки «удовлетворительно» или зачета, за исключением предметов с особой спецификой (физкультуры, изобразительного искусства и др.), проводятся на компьютере в режиме видеофиксации без участия преподавателей, а видеоматериалы сразу же передаются на сервер Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки для последующей проверки наличия фактов применения недопустимых методов при сдаче экза-мена/зачета .

Экзамен/зачет можно проводить на компьютере в виде теста и/или с вводом ответа – по аналогии с современными едиными государственными экзаменами, но только по основной части конкретной дисциплины. Причем и тесты, и вопросы с вводом ответа, как числовым, так и текстовым , с критериями оценки результатов проверки, желательно включать в федеральный компонент программы дисциплины.

Тест по дисциплине может состоять из 200–300 или более вопросов и быть доступным для студентов. Количество таких вопросов по дисциплине может определяться кафедрой, но было бы еще лучше, если бы эти вопросы находились в приложении к федеральной программе по дисциплине. Вопросы должны охватывать все разделы дисциплины. На экзаменационный тест из этого количества вопросов выборочно выделяется до 15–20%, или 30–40 вопросов по дисциплине. За 40–45 минут при средней скорости чтения 250 слов в минуту студент сможет проработать почти 10 000 слов. В среднем это около 7 страниц текста, даже если слово состоит только из одной буквы. На каждый вопрос выборочного материала теста дается не менее 5–7 ответов. При случайной правильности всех ответов, что маловероятно, но не исключено, это позволит ограничить количество таких «везунчиков» в пределах 20–15%.

Рассмотрим примерные формы организации проверки освоенности материала на основе заданий с вводом текстового ответа на примере темы «Математические предложения и методика работы с ними» из дисциплины «Методика обучения математике», преподававшейся автором

Задание для студента может быть оформлено следующим образом.

На экране появляется примерно следующий текст:

Тема «Математические предложения и методика работы с ними»

Вопросы:

-

1. Форма связи между понятиями Ответ: суждения...

-

2. Виды теорем

-

3. Методы доказательства теорем Ответ: прямые, косвенные… Студент вводит текст ответа (одно или несколько слов), который обрабатывается – и выводится результат.

Ответ: прямая, обратная, противоположная, обратная противоположной...

Автор мог бы составить алгоритм и привести программу, с помощью которой оценивается проверка знания приведенных выше вопросов на языках FOCAL, Basic. Но профессиональные программисты, каковым автор статьи не является, выполнят такое задание качественнее.

Сразу после аттестации выводится общий результат, который выставляется в зачетку/ведомость, но может быть аннулирован после независимой проверки видеоматериалов на предмет наличия незаконных действий. Не составляет особой проблемы решение вопросов создания такого программного обеспечения для программистов, сохранения, передачи и обработки массивов информации для технических характеристик современных компьютеров. Хотя на начальном этапе могут потребоваться некоторые финансовые вложения.

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки при проверке видеоматериалов должна использоваться программа идентификации аттестуемого с целью исключения их подмены, проводиться выборочная проверка хода аттестаций в различных вузах через определенные промежутки времени

Основная проблема не в организации и проведении такого экза-мена/зачета, а в определении наличия несанкционированных дей-

А уж обмен шпаргалками на экзаменах – это самое обычное дело

ствий или избирательного подхода, в исключении человеческого фактора, в определении степени ответственности за такие действия и механизма его реализации.

Предлагаемая гипотетическая модель, на взгляд автора, при ее реализации, должна создать условия:

-

а) для превращения в бессмысленные любых действий, направленных на получение необъективной оценки студентом при проверке базового уровня знаний по дисциплине и формирования у экзаменуемо-

- го понимания бесперспективности несанкционированных действий;

-

б) для исключения возможностей влияния любых посторонних лиц на проверку знаний на этом этапе;

-

в) для исключения из учебного заведения лиц, не имеющих базовых знаний, то есть на отсечение «балласта» без «предвзятого и заинтересованного» отношения преподавателя, руководства и др.

Итогом явится то, что отчисление за академическую неуспеваемость будет полностью передано

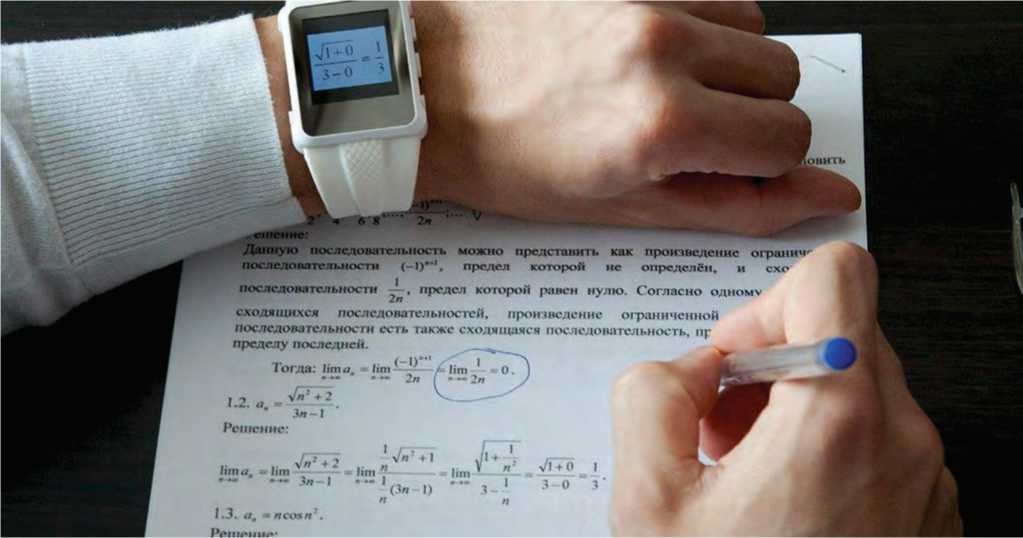

На аттестации в ход идут и умные часы

компьютеру. Причем компьютеру, контролируемому на федеральном уровне .

Можно предположить, что в перспективе основную нагрузку по проверке качества подготовки специалиста полностью возьмут на себя технологии. Сегодня задача состоит в том, чтобы проверка начального, так называемого обязательного уровня подготовленности специалиста уже начала проводиться без участия человека.

В итоге студент сможет обучаться в вузе и окончить его без контакта с преподавателем в ходе аттестации, но при этом он не сможет пропустить изучение ни одной дисциплины, по которой проводится аттестация.

Решение при обнаружении несанкционированных действий обучающихся и педагогов должно быть только одно – исключение без права в дальнейшем обучаться на бюджетной основе для студентов, аннулирование результатов всех ранее пройденных аттестаций, увольнение без права работать в госучреждениях образования для преподавателей , так как речь идет о попытке обмана государства и самого себя.

В функциональные обязанности деканата/вуза не должно входить от- числение студента за академическую неуспеваемость. Это должен сделать компьютер, подконтрольный Рособрнадзору. А вуз лишь дублирует такой приказ и подшивает его в личное дело. И когда пойдут приказы, на которые невозможно оказать влияние, то, представляется, что отношение к учебе изменится, как скорость водителя-лихача перед радаром. В чем и состоит цель модели.

На взгляд автора, это приведет к тому, что повысится и уровень преподавания в высшей школе, поскольку преподаватель должен будет проверять лишь продуктивный уровень знаний.

Разумеется, и при реализации предложенной модели могут быть найдены какие-то, в том числе и высокотехнологичные обходные пути. Но несанкционированное использование электронных устройств студентами может быть обнаружено самими технологиями аттестации. А для исключения фактов влияния человека требуется создание соответствующей нормативно-правовой базы, где должны быть максимально педантично прописаны все возможные формы и методы данной работы. И это является наиболее ответственной частью модели.

Автор отдает себе отчет в том, что статья носит не рецептурный, а дис- куссионный характер. Предлагаемая модель может и, на взгляд автора, должна быть предметом обсуждения, которое позволит ее усовершенствовать, трансформировать, апробировать и затем, возможно, применить на практике.

Но это тема другой статьи.

Список литературы Гипотетическая модель аттестации студентов в вузе

- Оуэн Р. Избранные сочинения в 2 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 768 с.

- Якубов А.В. Тестовый контроль и оценка знаний в образовательных учреждениях с использованием компьютерных технологий // Труды Грозненского государственного нефтяного института им. акад. М.Д. Миллионщикова. 2006. Вып. 6. С. 264-268.