Гиповентиляционное дыхание, сформированное на фоне физических упражнений, и интенсивная физическая нагрузка до отказа как факторы воздействия на состояние регуляторных систем человека

Автор: Классина Светлана Яковлевна

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Медицина

Статья в выпуске: 2 (73) т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению влияния гиповентиляционного дыхания, сформированного на фоне физических упражнений, и интенсивной физической нагрузки как факторов воздействия на состояние регуляторных систем человека. В обследовании приняли участие 18 мужчин-добровольцев, регулярно занимающихся физической культурой. Испытуемые были разделены на 2 группы: основную и контрольную. Основная группа (n=12) обучалась гиповентиляционному дыханию на фоне физических упражнений, а контрольная группа (n=6) - не обучалась. До и после обучения этой методике все испытуемые принимали участие в двух однотипных обследованиях, где им было предложено выполнить нагрузочное тестирование на велоэргометре (мощность 160 Вт) до отказа. Регистрировали ЭКГ, пневмограмму и объемные показатели внешнего дыхания. Состояние испытуемых исследовали в покое и при нагрузочном тестировании. Оценивали время выполнения тестовой физической работы до отказа и ее «физиологическую цену». В состоянии покоя на основе анализа динамики сердечного ритма оценивали индекс напряжения регуляторных систем. Измеряли артериальной давление и уровень насыщения артериальной крови кислородом. Расчетным путем оценивали параметры гемодинамики. Показано, что гиповентиляци-онное дыхание, сформированное на фоне физических упражнений, и интенсивная физическая нагрузка до отказа являются факторами воздействия на состояние регуляторных систем организма человека. Если в состоянии покоя гиповентиляционное дыхание вызывает слабое усиление симпатических влияний на сердце и незначительное повышение напряжения регуляторных систем, не выходящих из диапазона нормы, то на этапе тестовой физической нагрузки оно способствует достоверному повышению физической работоспособности испытуемых на фоне роста «физиологической цены». В завершающем состоянии гиповентиляционное дыхание способствует ослаблению неблагоприятного воздействия интенсивной физической нагрузки на организм человека, оптимизируя работу кардиореспираторной системы и тем самым снижая напряжение регуляторных систем.

Спорт, физическая работа до отказа, гиповентиляционные тренировки, напряжение регуляторных систем

Короткий адрес: https://sciup.org/140225991

IDR: 140225991

Текст научной статьи Гиповентиляционное дыхание, сформированное на фоне физических упражнений, и интенсивная физическая нагрузка до отказа как факторы воздействия на состояние регуляторных систем человека

Интенсивная физическая работа до отказа вызывает в организме человека выраженные ответные реакции различных физиологических систем. Состояние человека в этих случаях определяют как «физиологический стресс», а факторы, вызывающие его, называют стрессорными. Физиологический стресс представляет собой неспецифическую реакцию человеческого организма на стресс-факторы и может проявляться нейрогуморальной и вегетативной активацией, нарушением гомеостаза [1].

Отказ от интенсивной физической нагрузки происходит на фоне гипоксии и сопровождается одышкой, сердцебиением, повышенным потоотделением, болями в мышцах. С целью повышения устойчивости человека к гипоксии разработаны различные дыхательные гимнастики, одной из которых является произвольное формирование гипо-вентиляционного дыхания (ГВД) на фоне физических упражнений.

Цель исследования: изучить влияние гипо-вентиляционного дыхания, сформированного на фоне физических упражнений, и интенсивной физической нагрузки как факторов воздействия на состояние регуляторных систем человека.

Материалы и методы.

В обследовании приняли участие 18 практически здоровых добровольцев (мужчины, 18-19 лет), регулярно занимающихся физической культурой. Все обследуемые были заблаговременно проинформированы о характере предлагаемого эксперимента и дали письменное согласие на участие в исследованиях. Программа эксперимента была одобрена Комиссией по биомедицинской этике НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина.

Испытуемые были разделены на 2 группы: основную – 12 человек, которые в течение 5 недель обучались ГВД на фоне физических упражнений и контрольную – 6 человек, которые не обучались этой методике вовсе. Обучение методике ГВД на фоне физических упражнений проводили у испытуемых основной группы, 2 раза в неделю, по 60 мин в течение 5 недель. Суть этой новой комплексной методики состояла в следующем: сначала на фоне задержки дыхания на вдохе испытуемые выполняли приседания до отказа, после чего через 2 минуты отдыха следовало 15-минутное обучение самой методике ГВД. Далее после 2-хминутного отдыха приседания до отказа и 15- минутное обучение ГВД повторяли вновь. В основе обучения ГВД лежали дыхательные тренинги по схеме: вдох – 1,2 с, выдох – 1,5 с, пауза после выдоха – (7-10 с), направленные на формирование у испытуемого уреженного дыхания. В остальные дни испытуемые закрепляли навыки ГВД самостоятельно, выполняя задержки дыхания на вдохе 3 раза в день.

До и после обучения ГВД, проводимого на фоне физических упражнений, испытуемые основной и контрольной групп принимали участие в 2-х однотипных обследованиях, где им было предложено выполнить нагрузочное тестирование на велоэргометре до отказа (мощность нагрузки – 160 Вт). Скорость вращения педалей была постоянной и составляла 1 об/с (прибор «SIGMA – bc-509”, датчик которого крепился к педали велоэргометра). Первое обследование проводилось до обучения ГВД на фоне физических упражнений, 2-е – после обучения. В процессе обследований испытуемые пребывали в следующих состояниях: «исходное состояние» (2,5 мин), «разминка-60 Вт» (2 мин), «тестовая физическая нагрузка до отказа» при мощности 160 Вт на фоне постоянной скорости вращения педалей – 1 об/с, «восстановление» (6 мин), «завершающее состояние» (2,5 мин).

Для нагрузочного тестирования был использован велоэргометр «Sports Art 5005», а само тестирование велось под контролем электрокардиографии (ЭКГ) и пневмографии (компьютерный электрокардиограф «Поли-Спектр-8», «Нейрософт», Иваново). ЭКГ регистрировали в I стандартном отведении и грудном отведении «V5». На основе анализа ЭКГ и пневмограммы оценивали частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) и частоту дыхания (ЧД, 1/мин). Проводили анализ динамики кардиоинтервалов ЭКГ в исходном и завершающем состоянии, где расчетным путем оценивали индекс напряжения регуляторных систем Р.М. Баевского: ИН=AMо/2Mo*(RRmax - RRmin), усл.ед.

где AMo% и Mo,c – амплитуда моды и модальное значение соответственно гистограммы распределения кардиоинтервалов ЭКГ [2].

В момент отказа от тестовой физической нагрузки оценивали время физической работы до отказа (Т- отк,с) и ее «физиологическую цену» (ρ,%). Расчет «физиологической цены» (ρ,%) до и после обучения ГВД производили по формуле: ρ = √σчсс2+σчд2, где σчсс =100%*(ЧССн-ЧССфон) / ЧССфон; σчд =100%*(ЧДн–ЧДфон)/ЧДфон. Значения ЧССн (ЧДн) и ЧССфон (ЧДфон) – значения ЧСС (ЧД) в момент отказа от нагрузки и в фоне соответственно [3].

Кроме того, в исходных состояниях измеряли АД (мм рт. ст) по методу Короткова и параметры внешнего дыхания: жизненную емкость легких – ЖЕЛ (л), форсированную жизненную емкость легких – ФЖЕЛ (л), объем форсированного выдоха за 1-ю секунду – ОФВ1 (л) с использованием портативного спирометра «SP-1». Измеряли уровень сатурации артериальной крови кислородом (SaO2,%) с помощью пальцевого пульсооксиметра. Расчетным путем оценивали ударный объем крови (УОК, мл) и минутный объем кровообращения (МОК, л/мин) [4].

Статистическую обработку данных проводили с использованием непараметрических критериев.

Результаты и их обсуждение.

В процессе обследований испытуемые находились под влиянием 2-х факторов: интенсивной физической нагрузки (внешний физический фактор) и ГВД, сформированного на фоне физических упражнений, (внутренний метаболический фактор). Следовательно, если при выполнении тестовой физической нагрузки на функциональное состояние испытуемых контрольной группы оказывал влияние лишь внешний физический фактор, то на функциональное состояние испытуемых основной группы оказывали влияние оба фактора.

Нетрудно понять, что все перечисленные факторы вносили различный «вклад» в изменение согласованной работы регуляторных систем организма испытуемых. Для анализа работы регуляторных систем был использован метод вариабельности ритма сердца, позволяющий оценить напряжение регуляторных систем, обусловленное активацией гипофизарно-надпочечниковой системы и реакцией симпатоадреналовой системы в ответ на стрессор-ное воздействие. Такого рода многоуровневая система нейрогуморальной регуляции физиологических функций обеспечивает как организацию взаимодействия организма с внешней средой, так и внутрисистемный гомеостаз в различных системах, в частности, в кардиореспираторной системе. При этом под «напряжением регуляторных систем» понимают всякое изменение их согласованной работы, то есть неспецифический ответ организма на неблагоприятное для него воздействие. [5].

Такого рода неспецифический ответ организма проявляется, прежде всего, при выполнении тестовой физической работы до отказа. Из данных таблицы 1 видно, что обучение ГВД, сформированного на фоне физических упражнений, оказало различное влияние на физическую работоспособность лиц основной и контрольной групп.

Таблица 1

Средние значения времени физической работы до отказа (Т-отк, с) и «физиологической цены» (ρ,%) до и после обучения ГВД, сформированного на фоне физических упражнений

|

Показатель |

Группа |

До обучения ГВД |

После обучения ГВД |

|

Т-отк, с |

основная |

165,1±25,6 |

307,3±52,0 * |

|

контрольная |

132,0±28,0 |

158,2±19,9 # |

|

|

ρ,% |

основная |

118,9±8,0 |

307,3±52,0 * |

|

контрольная |

117,9±10,7 |

123,8±10,1 |

Обозначения: * – р<0,05 – уровень значимости различия показателя в 1-ом и 2-ом обследовании. # – р<0,05 – уровень значимости межгруппового различия показателя во 2-ом обследовании.

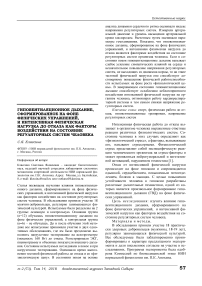

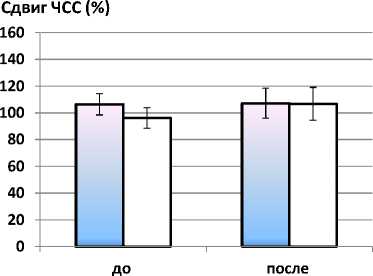

а)

-

б)

-

*– p<0,05 – достоверность различий у испытуемых основной и контрольной групп после обучения ГВД, сформированного на фоне физических упражнений.

Рис. 1. Средние значения сдвигов ЧСС(%) и ЧД(%) по отношению к исходному фону в момент отказа от физической нагрузки до и после обучения ГВД, сформированного на фоне физических упражнений, у лиц основной (голубые столбики) и контрольной (белые столбики) групп.

Видно, что обучение ГВД на фоне физических упражнений почти вдвое повышает время физической работы до отказа у лиц основной группы с 165,1±25,6 до 307,3±52,0 с (p<0,05), в то время как лиц контрольной группы это показатель повышается незначимо. Отсюда следует, что физическая работоспособность испытуемых основной группы после обучения ГВД на фоне физических упражнений повысилась. О физической работоспособности следует судить не только по тому, как долго испытуемый может выполнять физическую работу до отказа, но и какова «физиологическая цена» этой работы. Видно, что у испытуемых основной группы «физиологическая цена» повысилась с 118,9±8,0 до 307,3±52,0% (p<0,05). Таким образом, после обучения ГВД, сформированного на фоне физических упражнений, физическая работоспособность лиц основной группы достоверно повысилась, но это потребовало от них достоверного повышения «физиологической цены».

Заметим, что существенный вклад в повышение «физиологической цены» внесла функция дыхания, что следует из сдвигов показателей ЧСС и ЧД в момент отказа от нагрузочного тестирования по отношению к исходному фону (рис. 1).

Видно, что степень включения ритма сердца в процесс выполнения тестовой физической нагрузки была максимальной для всех испытуемых (сдвиг ЧСС составил около 100%). Степень включения ритма дыхания для испытуемых основной и контрольной групп была различной. Так, если у испытуемых контрольной группы сдвиг ЧД имеет слабую тенденцию к снижению, то у испытуемых основной группы сдвиг ЧД, наоборот, значимо повышается с 48,5±6,6 до 104,7±24,6% (p<0,05). При этом отмечалась одышка. Таким образом, выполнение интенсивной физической работы до отказа после обучения ГВД, сформированного на фоне физических упражнений, сопровождается достоверным повышением степени включения функции дыхания у испытуемых основной группы.

Такие факторы воздействия как «физическая работа до отказа» и «обучение испытуемых ГВД на фоне физических упражнений» для лиц основной группы обусловили изменения в системной организации функций, и в частности, в изменении индекса напряжения регуляторных систем (ИН). Изменения степени напряжения регуляторных систем проявляются в исходном и завершающем фоне. В таблице 2 представлены средние значения индекса Р.М. Баевского (ИН, усл.ед) у испытуемых до и после обучения ГВД на фоне физических упражнений в исходных и завершающих фоновых состояниях.

Таблица 2

Индекс напряжения регуляторных систем (ИН, усл.ед) в исходных и завершающих состояниях испытуемых основной (осн) и контрольной (контр) групп до и после обучения ГВД на фоне физических упражнений

|

Группа |

До обучения ГВД |

После обучения ГВД |

||

|

Исходное состояние |

Завершающее состояние |

Исходное состояние |

Завершающее состояние |

|

|

M±m |

M±m |

M±m |

M±m |

|

|

Основная |

91,2±14,7 |

726,7±284,7 * |

101,4±21,5 |

654,4±215,6 * |

|

Контрольная |

79,0±15,6 |

695,0±323,9 * |

79,7±17,4 |

808,9±262,2 * |

Обозначения: * – p<0,05 – уровень значимости при сравнении исходного и завершающего состояния

Из таблицы видно, что в завершающем фоне у испытуемых обеих групп отмечается значимое повышение индекса напряжения. Полагаем, что такого рода резкое увеличение напряжения регуляторных систем является следствием воздействия интенсивной физической нагрузки. Кроме того, из таблицы 2 также следует, что в завершающем фоновом состоянии у лиц основной группы после обучения гиповентиляционному дыханию на фоне физических упражнений отмечается тенденция к снижению ИН с 726,7±284,7 до 654,4±215,6, которая не наблюдается у лиц контрольной группы. Можно предположить, что гиповентиляционное дыхание, сформированное на фоне физических упражнений, ослабляет влияние интенсивной физической нагрузки, защищая организм человека от повреждения.

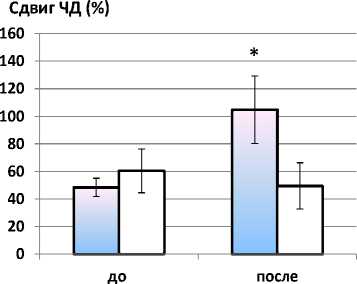

Представляется разумным вычленить «чистый эффект» воздействия ГВД, сформированного на фоне физических упражнений, на регуляторные механизмы. С этой целью сравним динамику индекса напряжения (ИН) в основной и контрольной группе в исходном состоянии до и после обучения ГВД, сформированного на фоне физических упражнений (рис. 2).

в контрольной группе, этот показатель практически не меняется. Известно, что увеличение показателя ИН отражает не только повышение напряжения регуляторных систем, но и смещение вегетативного баланса в сторону усиления симпатических влияний) [2]. Однако необходимо отметить, что влияние этого фактора слабое, поскольку величина ИН не выходит за пределы физиологической нормы (50150 усл. ед). Следовательно, обучение ГВД на фоне физических упражнений у лиц основной группы в состоянии покоя вызывает слабое усиление симпатических влияний на сердце и слабое повышение напряжения регуляторных систем, не выходящих из диапазона нормы.

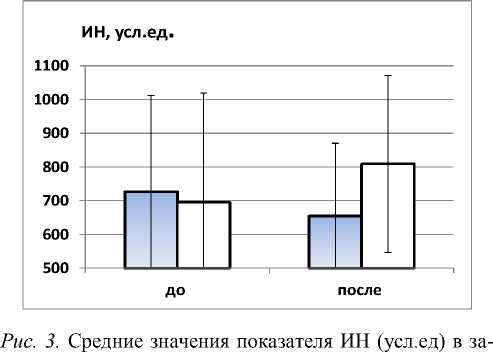

Чтобы понять, какие изменения происходят в работе регуляторных систем человека при одновременном действии 2-х факторов – ГВД, сформированного на фоне физических упражнений, и физической нагрузки, обратимся к динамике показателя ИН в завершающих фоновых состояниях (рис. 3). Заметим, что здесь испытуемые контрольной группы находятся под воздействием только физической нагрузки, а испытуемые основной группы - под воздействием физической нагрузки и гиповентиляци-онного дыхания одновременно.

Рис. 2. Средние значения показателя ИН (усл. ед) в исходных фоновых состояниях до и после обучения ГВД, сформированного на фоне физических упражнений. Обозначения: основная группа – голубые столбики, контрольная – белые.

вершающих состояниях до и после обучения ГВД на фоне физических упражнений. Обозначения: основная группа – голубые столбики, контрольная – белые.

Видно, что у лиц основной группы после обучения ГВД на фоне физических упражнений показатель ИН имеет тенденцию к росту, в то время как

Видно, что величины показателя ИН у всех испытуемых превышают уровень 500 усл. ед, что мо- жет быть истолковано как перенапряжение регуляторных систем. Полагаем, что организм испытуемых находится в состоянии «физиологического» стресса, возникшего вследствие высокого уровня физической нагрузки. Установлено, что чем меньше показатель ИН, тем менее выражено напряжение центральных уровней регуляции, а регуляция сердечным ритмом приближается к оптимальному уровню [2]. Так, у лиц основной группы в завершающем фоне после обучения ГВД на фоне физических упражнений величина ИН имеет тенденцию к снижению, что свидетельствует в пользу оптимизации работы регуляторных механизмов сердечного ритма. Все это еще раз подтверждает, что гиповентиляцион-ное дыхание, сформированное на фоне физических упражнений, ослабляет пагубное влияние интенсивной физической нагрузки, оптимизируя работу регуляторных механизмов сердечного ритма.

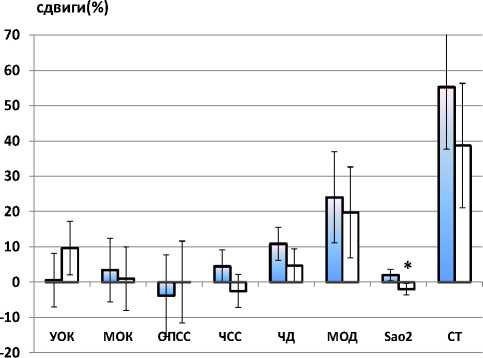

Возникает вопрос: как ведут себя показатели кровообращения и дыхания после обучения лиц основной группы методике ГВД, сформированной на фоне физических упражнений, в завершающем фоне? С этой целью проведем сравнительный анализ относительных сдвигов вышеперечисленных показателей у испытуемых основной (осн) и контрольной (контр) групп в завершающем фоне (рис. 4).

Рис. 4. Относительные сдвиги (%) показателей завершающего фона у испытуемых основной (голубые столбики) и контрольной (белые столбики) групп после обучения ГВД на фоне физических упражнений. Обозначения: * – p<0,05 достоверность различия сдвига показателя у испытуемых основной и контрольной групп.

Видно, что в завершающем фоне (после интенсивной физической нагрузки до отказа и следующего за ней 6-тиминутного восстановления), у лиц основной группы по сравнению с контрольной отмечалась тенденция к повышению МОК, ЧСС, ЧД и особенно МОД. Полагаем, что это обусловлено интенсификацией работы физиологических механизмов, направленной на снижение кислородного де- фицита в крови испытуемых после длительной и напряженной физической работы. Нетрудно понять, что чем интенсивнее физическая нагрузка, тем выше уровень потребления кислорода, а, следовательно, тем больше должны быть сдвиги этих показателей по отношению к исходному фону.

Увеличение сдвигов частоты дыхания (ЧД) и минутного объема дыхания (МОД) в завершающем фоне свидетельствует в пользу увеличения легочной вентиляции у лиц основной группы. Повышение легочной вентиляции меняет газовый гомеостаз, приводя к развитию респираторного алкалоза и повышению уровня напряжения кислорода в крови. При этом сродство гемоглобина к кислороду растет. Гемоглобин полностью «загружается» кислородом, однако при этом он «неохотно» отдает его тканям. В результате, обогащенная кислородом кровь оттекает от легких на периферию, но утилизация кислорода тканями при этом снижается [6]. Именно этим можно объяснить причину достоверного повышения уровня насыщения артериальной крови кислородом (SaO 2 , %) с 96,5±0,5 до 96,7±0,3% (p<0,05). Таким образом, в завершающем фоне в качестве компенсаторной реакции, направленной на коррекцию снижения утилизации тканей кислородом, отмечается повышение симпатических влияний на сердце, а, следовательно, рост ЧСС, МОК, ЧД, МОД. Уровень ситуативной тревожности у испытуемых основной группы в завершающем состоянии растет и превышает верхнюю норму – 46 баллов [7], что может расцениваться как реакция тревоги при стрессе [8].

Таким образом, гиповентиляционное дыхание, сформированное на фоне физических упражнений, и интенсивная физическая нагрузка до отказа являются факторами воздействия на состояние регуляторных систем организма человека. Так, в состоянии покоя гиповентиляционное дыхание вызывает слабое усиление симпатических влияний на сердце и незначительное повышение напряжения регуляторных систем, не выходящих из диапазона нормы. При выполнении тестовой физической нагрузки испытуемый находится под воздействием двух факторов: гиповентиляционного дыхания, сформированного на фоне выполнения физических упражнений, и интенсивной физической нагрузки до отказа. В результате отмечено достоверное повышение физической работоспособности испытуемых на фоне роста «физиологической цены» выполненной работы. Повышение «физиологической цены» обусловлено увеличением степени включения функции дыхания при выполнении испытуемыми интенсивной физической работы до отказа. В завершающем фоновом состоянии гиповентиляционное дыхание способствует ослаблению неблагоприятного воздействия интенсивной физической нагрузки на организм человека, оптимизируя работу кардиореспи-раторной системы и тем самым снижая напряжение регуляторных систем.

Список литературы Гиповентиляционное дыхание, сформированное на фоне физических упражнений, и интенсивная физическая нагрузка до отказа как факторы воздействия на состояние регуляторных систем человека

- Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования//В кн. Эмоциональный стресс/Под ред. Л. Леви. Л: М., 1970. С. 178-209.

- Баевский P.M., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М: Наука, 1984. 220 с.

- Классина С.Я. Физиологическая модель социального взаимодействия тренер-спортсмен в процессе тренировки на велоэргометре//Вестник новых медицинских технологий. 2014. Т. 21, № 3. С. 122-126.

- Карпман В.Л., Любина Б.Г. Динамика кровообращения у спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1982. 135 с.

- Баевский, Р.М., Иванов, Г.Г., Чирейкин Л.В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем. Метод. рекомендации (Часть 1)//Вестник аритмологии. 2002. № 24. 65 с.

- Новицкий В.В., Гольдберг Е.Д., Уразова О.И. Патофизиология. М: ГЕОТАР-МЕДИА, 2009. Т. 2. 640 с.

- Энциклопедия психологических тестов. Личность, мотивация, потребность. М: ООО «Из-во АСТ», 1997. 300 с.

- Cannon W.B. Die Notfalreaktionen des sympathico-adrenaltn Systems, Erg Physiol., 27, 380 (1928)