Гис-моделирование условий обитания, благоприятных для проживания древнего человека в горах Алтая

Автор: Зольников И.Д., Постнов А.В., Лямина В.А., Славинский В.С., Чупина Д.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается применение ГИС-технологий для анализа условий среды обитания палеолитического человека на примере территории вдоль трассы проектируемого газопровода в пределах Горного Алтая. В основе ГИС-моделирования условий палеосреды лежат представления о геолого-морфологическом каркасе палеоландшафта. Использовалась цифровая модель рельефа SRTM и геологические карты масштаба 1 : 200 000. Основными факторами, контролирующими локализацию стоянок, были приняты наличие ровных пологих площадок, пригодных для поселения, близость к источникам каменного сырья, освещенность и водообеспеченность территории. Верификация известными палеолитическими памятниками показала адекватность геоинформационной модели и возможность ее использования для оптимизации поиска новых стоянок.

Палеолит, палеосреда, горный алтай, гис, цифровые модели рельефа

Короткий адрес: https://sciup.org/14522998

IDR: 14522998 | УДК: 902.26

Текст научной статьи Гис-моделирование условий обитания, благоприятных для проживания древнего человека в горах Алтая

Геоинформационные технологии достаточно активно применяются в археологических исследованиях для решения задач, связанных с анализом закономерностей пространственного распределения археологических памятников в зависимости от условий палеосреды. Один из пионерных ГИС-проектов для Сибири включал создание банка геоданных (с доступом через интернет) по датированным радиоуглеродным методом памятникам палеолита и местонахождениям остатков крупных млекопитающих (в частности мамонтов). ГИС-анализ ойкумены палеолитического человека и ареала крупных млекопитающих в разные хронологические интервалы [Кузьмин и др., 2004; Орлова, Кузьмин, Зольников, 2000], в частности, позволил обосновать археологическими и палеонтологическими данными вывод об отсутс- твии мансийского озера-моря на юге Западно-Сибирской равнины в период 23-11 тыс л.н. На протяжении ряда лет сотрудниками ИАЭТ СО РАН и ГИС-центра ИГМ СО РАН проводятся совместные исследования, нацеленные на выяснение закономерностей приуроченности археологических памятников Западной Сибири к различным палеогеографическим обстановкам для определенных хроностратиграфических интервалов.

В статье приводятся результаты геоинформацион-ного моделирования условий среды обитания палеолитического человека на территории вдоль трассы проектируемого газопровода в Горном Алтае [Славинский и др., 2011]. Поскольку для древнего человека характерен адаптационный механизм взаимодействия с окружающей средой, то рельеф местности как структурный каркас ландшафтов и палеоландшафтов является ключевым при оценке благоприятности

обстановок мест обитания. Для геоморфологического анализа использовалась цифровая модель рельефа SRTM (Shuttle radar topographic mission) открытого доступа с исходным размером ячейки для данных широт 90×60 м, которая была приведена к пространственному разрешению 60×60 м. В отличие от предыдущих исследований, задача данной работы – не реконструкция палеообстановок по археологическим и палеонтологическим материалам, имеющим палеогеографическое значение, а выявление мест, наиболее благоприятных для проживания палеолитического человека. Ее решение базируется на закономерностях локализации памятников каменного века в зависимости от геологогеоморфологической основы палеоландшафта. Практическое значение такой постановки – оптимизация поиска новых палеолитических стоянок.

Материалы и методы

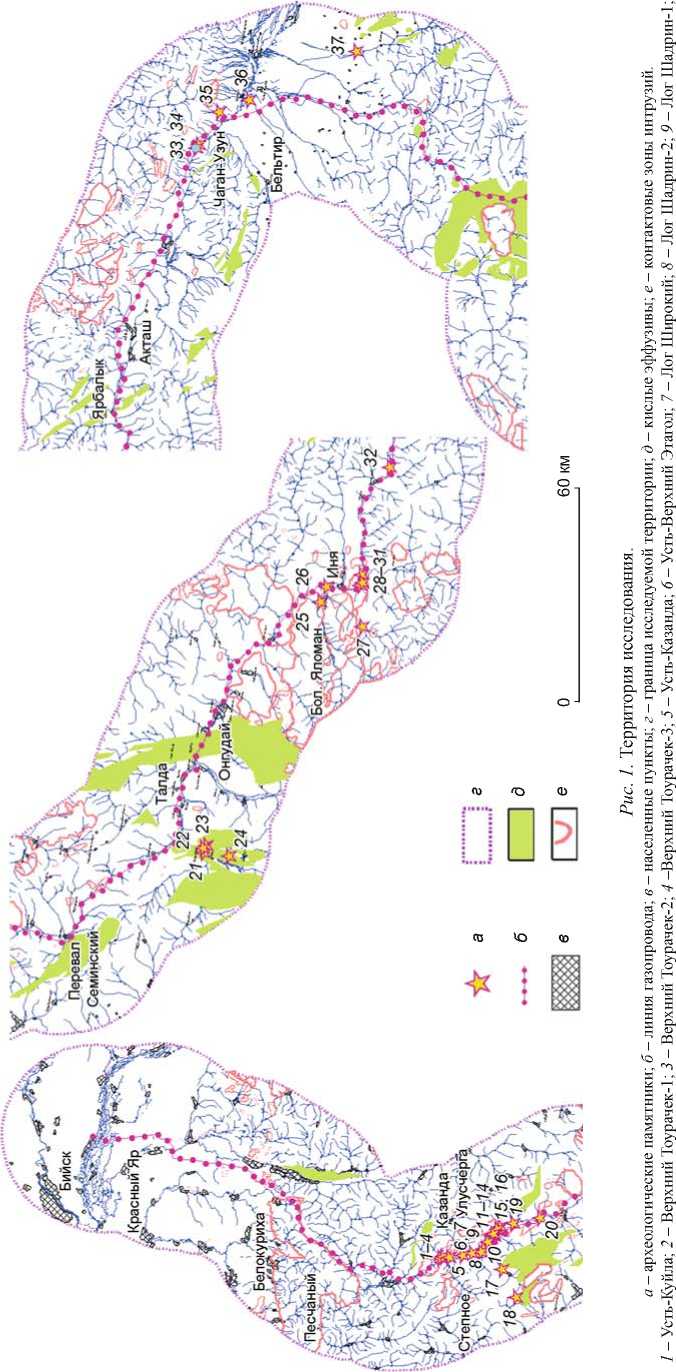

Геоинформационная модель создана на основе результатов исследования палеолитических стоянок и их геолого-геоморфологического окружения на территории Республики Алтай вдоль трассы проектируемого газопровода (рис. 1). Длина изученного участка 677 км, ширина буферной зоны, в которой проводились изыскания, 50 км, общая площадь 32 690 км2. Исследования ориентировались на долины рек Песчаная, Урсул, Катунь, Чуя и их притоков. На данной территории находятся 35 известных стоянок палеолитического человека, для которых в ГИС-системе был создан отдельный слой археологических памятников. Из них 27 открыты осенью 2011 г. [Славинский и др., 2011], остальные ранее [Деревянко, Маркин, 1987; Деревянко и др., 2003; Постнов и др., 2007]. Кратко охарактеризуем палеолитические памятники.

Стоянка Усть-Казанда расположена на стрелке рек Песчаная и Казанда, по правым берегам водотоков. Подъемный материал зафиксирован на южной экспозиции террасоувала с выположенной площадкой на высоте 15–20 м над современным урезом воды р. Песчаной. Находки представлены тремя крупными нуклеусами начальной стадии расщепления для получения отщепов, отщепом и пластиной. Материалы стоянки связаны с рыхлым грунтом покровных отложений террасы. Памятник предварительно датирован верхним палеолитом.

Стоянка Верхний Тоурачек-1 находится на стрелке рек Песчаная и Верхний Тоурачек, на левом берегу последней, на выположенной 20-метровой мысовид-ной оконечности площадки террасоувала. Обнаружены четыре отщепа, предположительно верхнепалеолитические. Местонахождения Верхний Тоурачек-2, -3 расположены на левом берегу безымянного ручья, являющегося левым притоком р. Верхний Тоурачек, в

2 км от места ее слияния с р. Песчаной, на выположен-ной 40-метровой площадке террасоувала. На первом найдены два отщепа, на втором – фрагмент пластины, предварительно отнесены к верхнему палеолиту.

Местонахождение Перевал Мариинский расположено на одноименном перевале в 10 км к востоку от с. Черный Ануй, на границе Шебалинского и Усть-Канского районов. Сборы с поверхности представлены скребком на отщепе и фрагментом орудия с бифасиальной обработкой, предварительно датированными верхним палеолитом.

Стоянка Усть-Карасу находится на правом берегу р. Карасу в 200 м от места ее слияния с р. Верхний Этагол, на мысовидной возвышенности 15-метрового выположенного террасоувала. Артефакты собраны в обнажениях склона и представлены одноплощадочным монофронтальным нуклеусом для получения отщепов, ретушированной пластиной каракольского типа и двумя отщепами. Стоянка предварительно отнесена к раннему верхнему палеолиту.

Памятники Большой Улуш, Урала-1–4, Толдушка, Арбайтушка, Усть-Куйла, Усть-Арбайта расположены в окрестностях пос. Ильинка на правых притоках р. Песчаной, на участке протяженностью в 10 км. Они обнаружены на склонах террасоувалов с выположен-ными площадками на высоте 20, 40, 60 м над современным урезом воды р. Песчаной. На стоянке Большой Улуш найдены фрагмент микропластины, шесть отщепов и обломок неопределимого орудия, предположительно верхнепалеолитические. Находки со стоянки Урала-1 представлены техническим сколом, скребком на отщепе и неорнаментированным фрагментом керамики. Предварительная датировка памятника – верхний палеолит – эпоха бронзы. Стоянка Урала-2, где найдены два технических скола и отщеп, предварительно отнесена к верхнему палеолиту. Коллекция с местонахождения Урала-3 включает восемь фрагментов керамических сосудов без орнамента и отщеп. Предварительная датировка памятника – верхний палеолит – эпоха бронзы. Местонахождение Урала-4, где обнаружен фрагмент крупной пластины кара-бомовского типа, предварительно отнесено к раннему верхнему палеолиту. Артефакты со стоянки Толдуш-ка, представленные двумя отщепами и неорнаменти-рованным фрагментом толстостенного керамического сосуда, предположительно верхнепалеолитические. На памятнике Арбайтушка найдены нуклеус начальной стадии расщепления, скребок высокой формы на пластине и отщеп, предварительно датированные ранним верхним палеолитом. Стоянка Усть-Куйла, где обнаружены три отщепа, предположительно верхнепалеолитическая.

Памятник Усть-Арбайта находится на стрелке рек Песчаная и Арбайта, по правым берегам водотоков. Подъемный материал собран в обнажениях склона,

10 – Большой Улуш; 11 – Урала-1; 12 – Урала-2; 13 – Урала-3; 14 – Урала-4; 15 – Толдушка; 16 – Арбайтушка; 17 – Усть-Карасу; 18 – Перевал Мариинский; 19 – Усть-Арбайта; 20 – Нижний Аскат; 21 – Тюмечин-1; 22 – Тюмечин-4; 23 – Тюмечин-2; 24 – Кара-Бом; 25 – Яломанский; 26 – Малый Яломан; 27 – Малояломанская пещера; 28 – Булан-Кобы-1; 29 – Булан-Кобы-2; 30 – Булан-Кобы-3; 31 – Усть-Чуйский; 32 – Лог Ак-Таарлган; 33 – Куяхтанар-1; 34 – Куяхтанар-2; 35 – Тыдтуярык; 36 – Торгун; 37 – Чаганбургазы.

возникшего при строительстве автодороги. Представлены нуклевидный обломок, три крупные пластины карабомовского типа (целая и два проксимальных фрагмента), обломок с ретушью, два отщепа и фрагмент толстостенного керамического сосуда с прочерченным орнаментом. Материалы стоянки связаны с покровными отложениями террасы. По пластинам ка-рабомовского типа памятник предварительно отнесен к раннему верхнему палеолиту.

Стоянка Усть-Верхний Этагол находится на стрелке рек Верхний Этагол и Песчаная, на мысовидной оконечности пологого террасоувала. Артефакты собраны в обнажениях склона и представлены нукле-видным обломком, двумя крупными пластинами ка-рабомовского типа, техническим сколом и четырьмя отщепами. Стоянка предварительно датирована ранним верхним палеолитом.

Памятники Лог Шадрин-1, -2 расположены на левых суходольных склонах р. Песчаной на высоте 25– 30 м над современным урезом воды. Подъемный материал собран на выположенных площадках конусов выноса. На стоянке Лог Шадрин-1 обнаружены технический скол, фрагмент крупной пластины, три отщепа и обломок, на местонахождении Лог Шадрин-2 – от-щеп. Памятники предварительно отнесены к верхнему палеолиту.

Местонахождение Лог Широкий расположено на левом борту одноименного лога на правобережье р. Песчаной. Подъемный материал собран на выполо-женной площадке терассоувала на высоте 30–35 м над современным урезом воды. Найдены три фрагмента керамических сосудов без орнамента. Предварительная датировка памятника – эпоха бронзы.

Местонахождение Нижний Аскат расположено на стрелке рек Песчаная и Нижний Аскат, по правым берегам водотоков, в 400 м от места их слияния, на вы-положенной поверхности террасоувала на высоте 18– 20 м над современным урезом воды р. Песчаной. Здесь найден скребок на отщепе с обработкой по периметру, предположительно верхнепалеолитический.

Стоянка Усть-Булухта находится на стрелке рек Булухта и Улусчерга, где они, сливаясь, образуют р. Черга. Памятник частично разрушен автодорогой Алтайское – Черга. Артефакты собраны в обнажениях склона, возникшего в процессе строительства автодороги. Находки (22 экз.) представлены двойным продольным скреблом на крупной пластине, концевым скребком «каплевидной» формы на пластине, с обработкой по периметру, отщепом с ретушью, фрагментом неопределимого орудия, отщепами (11 экз.), обломками и осколками (7 экз.). Каменный инвентарь предварительно определен как ранневерхнепалеолитический каракольского облика.

Памятники Тюмечин-1, -2, -4 расположены в центральной части Алтая на правобережье р. Урсул в 2 км к северо-востоку от точки слияния ее истоков – рек Каерлык и Ело. Стоянка Тюмечин-1 исследовалась в 1978, 1980 гг. на площади 50 м2. Выделено шесть основных литологических слоев. Зафиксированный в переотложенном состоянии археологический материал распространялся в толще рыхлых отложений до глубины 3,2 м. Технокомплекс (576 экз.) имеет выраженный мустьерский облик. Памятник Тюмечин-2 исследовался в 1979 г. на площади 50 м2. Выделено три литологических слоя. Археологический материал мустьерского облика (332 экз.) находился в переотложенном состоянии, равномерно распределяясь в толще рыхлых отложений до глубины 1,4 м. Памятник Тюмечин-4 исследовался в 1981, 1983 и 1990 гг. на площади 122 м2. Выделено восемь основных литологических слоев. Археологический материал залегал в средней части разреза на глубине 1,4–1,8 м. Технокомплекс памятника (485 экз.) имеет смешанный характер: наряду с верхнепалеолитическими типами орудий достаточно широко представлены леваллуаз-ские элементы. Вероятнее всего, эта индустрия относится к начальной поре верхнего палеолита [Деревянко и др., 2003].

Памятник Кара-Бом расположен около с. Ело Он-гудайского р-на. Исследовался в 1980–1981 и 1987– 1993 гг. на площади 301 м2. Выделено 13 основых литологических слоев, в которых зафиксировано восемь горизонтов обитания. На основе комплекса палеонтологических, палинологических, палеопедологических и литолого-геохимических данных проведены палеоэкологические реконструкции. Для стоянки по кости и углю получена серия дат (три ЭПР и восемь радиоуглеродных). Археологические материалы памятника включают мустьерские и ранние верхнепалеолитические комплексы, охватывающие ок. 20 тыс. лет. По своей представительности (ок. 10 тыс. артефактов) они являются эталонными для переходных индустрий начальной поры верхнего палеолита [Деревянко, Петрин, Рыбин, 2000].

Малояломанская пещера находится на левом берегу р. Малый Яломан. Исследовалась в 1988 г. на площади 45 м2. Выделено пять основных литологических подразделений и два культурных горизонта. Получен материал, относящийся к верхнему палеолиту и эпохе железа. На основе палинологических и палеонтологических данных проведена реконструкция природных условий во время формирования памятника. По углю из литологического горизонта 3 получена радиоуглеродная дата 33 350 ± 1 145 л.н. (СОАН-2550). Палеолитическая часть коллекции насчитывает 67 каменных артефактов, по своему облику схожих с инвентарем начальной поры верхнего палеолита Южной Сибири [Деревянко и др., 2003].

Стоянка Малый Яломан расположена на левом берегу Катуни на площадке средней террасы высотой

40 м над урезом воды. Находки представлены одноплощадочным монофронтальным нуклеусом, отще-пами (4 экз.), техническими сколами (2 экз.) и обломком. Материалы стоянки связаны с рыхлым грунтом покровных отложений террасы. Предварительно датированы верхним палеолитом.

Яломанский памятник расположен на левом берегу Катуни между устьями рек Большой и Малый Яло-ман в 1 км к северу от пос. Малый Яломан. В геоморфологическом отношении интересующий нас участок представляет собой мыс – площадку среднего комплекса террас, которая возвышается на 35 м над урезом воды и ограничивается с востока петлеобразной излучиной (меандром) реки. В центральной части мыса в поверхность на глубину до 20 м врезано палеорусло Катуни. Оно выполнено аллювиальным песком, который с поверхности перевеян. Мощность аллювиальных песков достигает 3 м, а эоловых – не более 2 м. Артефакты обнаружены на восточном «берегу» палеореки. Это фрагмент пластины с ретушированным продольным краем и три отщепа с ретушью. По облику артефактов и способу обработки карнизов на некоторых изделиях можно предположить верхнепалеолитический возраст поселения.

Стоянки Булан-Кобы-1, -3, скальный навес Бу-лан-Кобы-2 расположены на левом берегу Катуни на высоте 78 м над урезом воды. Материалы памятника Булан-Кобы-1 представлены тремя отщепами, техническим сколом, отщепом с ретушью и фрагментом ретушированной пластины, предположительно верхнепалеолитическими. Скальный навес Булан-Кобы-2 находится у тылового шва средней террасы под вертикальной стенкой, сложенной гранодиоритами. Находки из шурфа 1×2×1,75 м включают пять отщепов, неорнаментированный фрагмент керамики и фаунистические о статки (26 экз.). Предварительная датировка памятника – финал верхнего палеолита – эпоха бронзы. Стоянка Булан-Кобы-3 дислоцируется на периферии пологого пролювиального конуса у тылового шва средней террасы. Находки представлены техническим сколом, обломком пластины и неорнаментированным фрагментом керамики. Стоянка предварительно отнесена к верхнему палеолиту.

Усть-Чуйский памятник расположен на правом берегу Катуни в 1,3 км ниже по течению от устья Чуи (координаты: 50°24′18,4′′ с. ш., 86°40′25,1′′ в. д.). В геоморфологическом отношении интересующий нас участок представляет собой склон террас на высоте 120–160 м над урезом воды, т.е. между площадками средней и высокой террас. Артефакты обнаружены на поверхности промоин в делювиальном шлейфе, развитом по уступу высокой террасы. Найдено два массивных отщепа с параллельной и радиальной огранкой дорсала и зубчато-выемчатое орудие на фрагменте пластины. Они имеют мустьерский облик. На этом основании памятник можно отнести как к среднему палеолиту, так и к переходному периоду от среднего к верхнему.

Лог Ак-Таарлган расположен на правом берегу Чуи в 12 км выше по течению от пос. Йодро. В геоморфологическом отношении интересующий нас участок представляет собой склон террас на высоте 40–70 м над урезом воды, т.е. между площадками средней и высокой террас. Артефакты обнаружены на поверхности промоин в делювиальном шлейфе, развитом по уступу высокой террасы. Находки представлены двумя леваллуазскими нуклеусами для снятия острий и двумя ретушированными отщепами с радиально обработанными дорсальными поверхностями. Культурно-хронологическая интерпретация материала – средний палеолит.

Стоянки Куяхтанар-1, -2 находятся на правом берегу Чуи и левом берегу р. Куяхтанар на песчаных дюнах 20-метровой террасы Чуи. Первая, известная ранее, датирована верхним палеолитом [Деревянко, Маркин, 1987]. Недалеко от нее в 2011 г. обнаружена вторая. Подъемные сборы представлены нуклеусом начальной стадии расщепления для получения отще-пов, техническим сколом, пластиной и двумя отще-пами. Предварительно отнесены также к верхнему палеолиту.

Стоянка Тыдтуярык расположена на левом берегу одноименной реки на высоте 20 м над урезом воды. Артефакты обнаружены на поверхности, сложенной валунами и гальками, ледогранниками (поверхность среднечетвертичной морены, переработанной позднечетвертичным ледниковым озером, время существования которого предположительно соответствует МИС-4). Находки включают четыре отщепа, проксимальный фрагмент пластины и угловой резец. Памятник предварительно датирован верхним палеолитом.

Местонахождения Торгун и Чаганбургазы также находятся в Чуйской котловине. Первое расположено в 1,5–2,0 км к западу от с. Ортолык по дороге на с. Бельтир. Собранная с поверхности коллекция артефактов (423 экз.) по технико-типологическим показателям имеет позднепалеолитический облик. Местонахождение Чаганбургазы находится на правом берегу одноименной реки в 2–3 км к югу от горы Жалгыз-Тобо. Подъемные материалы собраны в 500 м от русла реки, на месте коренных выходов пород, из которых и были изготовлены артефакты. Коллекция предметов (108 экз.) также имеет позднепалеолитический облик [Там же].

Большинство памятников стратифицированы, археологический материал залегает в покровных толщах. Некоторые памятники многослойные. Технико-типологический анализ каменных изделий, обнаруженных в 2011 г., уже на предварительном этапе указывает на обилие артефактов, которые относятся к карабомовскому и каракольскому вариантам индустрий раннего верхнего палеолита.

Основными факторами, обусловливающими локализацию стоянок древнего человека, с учетом местной специфики, были приняты следующие: 1) наличие ровных пологих площадок, пригодных для поселения; 2) тепло-светообеспеченность территории (освещенность пологих склонов и площадок); 3) близость к источникам каменного сырья; 4) водообеспеченность территории (наличие рек, а также узлов их слияния).

Поскольку стоянки древнего человека обычно расположены на пологих, хорошо освещенных склонах, для определения таких благоприятных мест на цифровой модели рельефа (ЦМР) были выделены области с углами падения склонов не более 10º и дополнительно построена схема освещенности территории. Отдельно для летнего и зимнего сезонов (на июль и январь соответственно) было создано по пять теневых моделей рельефа по ЦМР : на момент восхода солнца, полдень, момент захода солнца и две промежуточные между восходом и полуднем и между полуднем и закатом. Время восхода, полудня и заката определялось по астрономическому калькулятору . Далее по калькулятору положения солнца рассчитывался азимут и угол положения солнца над исследуемой территорией. Поскольку она сильно вытянута с севера на юг, брались усредненные показатели. Далее все пять теневых моделей складывались (процедура сложения сеток в ARCGIS), и получалась интегральная схема освещенности территории за сутки. После этого на основе статистических характеристик распределения освещенности были выделены наиболее освещенные участки для июля и января. В итоге получилась схема, которая отражает участки, освещенные только в зимний период, только в летний сезон, и летом, и зимой.

В качестве источников сырья на данной территории выступают кислые эффузивы и контактные зоны интрузивных массивов с терригенными породами, в которых часто образуются роговики, а также вторично кремнистые песчаники, алевролиты и другие породы, пригодные для изготовления каменных орудий [Кулик, Постнов, 2010]. Для создания в ГИС-проекте слоя источников сырья для данной территории вокруг интрузивов были построены буферные зоны протяженностью от 50 до 500 м в зависимости от размера интрузии и соответственно ширины контактной зоны. Далее посредством оверлейных операций с векторной геологической картой они проверялись на состав вмещающих пород. В качестве источников каменного сырья оставлялись только те участки буферных зон, куда попадали терригенные толщи. Кроме них, слой источников сырья включает контуры выходов на земную поверхность кислых эффузивных пород, которые сами по себе пригодны для изготовления каменных орудий труда.

Еще одним фактором, контролирующим размещение стоянок древнего человека, является наличие воды. Поэтому были построены буферные зоны с радиусом 400 м вокруг рек, а также вокруг точек их слияния. Гидросеть важна не только как источник воды для питья и других бытовых нужд, но и как агент, транспортирующий каменное сырье от выходов на дневную поверхность и осуществляющий его первичную обработку (дробление и окатывание). Палеолитический человек использовал для изготовления каменных орудий не столько обломки из коренных выходов пород, сколько галечный материал, уже переотложенный и частично переработанный рекой [Там же]. Таким образом, местные реки служат также источниками каменного сырья, в том случае, если они пересекают соответствующие выходы горных пород.

Обсуждение и выводы

Вышеперечисленные слои легли в основу геоинфор-мационной модели, с использованием которой был проведен анализ распределения мест стоянок древнего человека на исследуемой территории в зависимости от контролирующих факторов. На плоские места попадают все 35 стоянок. При этом плоские участки за пределами предгорной равнины и районов межгорных котловин составляют по площади не более 30 % анализируемой территории. На места, освещенные только в январе, попадают 13 стоянок (37 %), только в июле – 14 (40 %), и в январе, и в июле – 4 (11,4 %). Суммарно на освещенные участки попадает 30 стоянок (85,7 %). При этом следует учесть, что площадь освещенных пологих участков составляет не более 16,8 % от всей анализируемой территории вследствие ее гористости. Оставшиеся пять стоянок (14,3 %) расположены не просто на затененных участках, а непосредственно на днищах отно сительно узких долин второстепенного порядка, которые освещены хуже, чем днища широких долин, и выбирались древними людьми для проживания по каким-то другим причинам (возможно, как убежища).

Близость к источникам каменного сырья анализировалась из расчета, что благоприятным является место, от которого не более чем час-полтора пешего хода до ближайшего выхода пород, потенциально пригодных для изготовления орудий. Поэтому в качестве зоны близости был выбран буфер с шириной 5 км. Буферные зоны вокруг источников каменного сырья составляют 67,3 % от общей площади анализируемой территории. В них попало 33 стоянки (94,3 %). Оставшиеся две расположены менее чем в 10 км от ближайшего источника сырья.

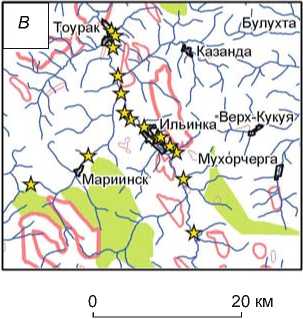

Рис. 2. Модели рельефа, которые отражают факторы, обусловливающие локализацию палеолитических стоянок в районе пос. Ильинка.

А – пологие поверхности; Б – освещенность; В – источники сырья; Г – водообеспе-ченность.

1 – стоянки древнего человека; 2 – плоские участки; 3 – кислые эффузивы; 4 – контактные зоны интрузий; 5 – буферные зоны вокруг рек; 6 – буферные зоны вокруг пересечений рек; 7–9 – освещенные участки: 7– в январе, 8 – в январе и июле, 9 – в июле.

Для анализа распределения мест стоянок древнего человека в зависимости от близости рек была построена сетка расстояний до ближайшего водотока и каждому месту стоянки присвоено значение этой сетки. Большинство стоянок (27, или 77,1 %) расположены не более чем в 400 м от ближайшей реки. При этом площадь, занимаемая буферными зонами с таким радиусом, составляет 32,3 % от всей территории. Аналогичный анализ был проведен для точек слияния рек. Они традиционно считаются индикаторным признаком для обнаружения палеолитических памятников. Однако стоянок, находящихся на расстоянии до 400 м от ближайшей точки слияния рек, оказалось только шесть (17,1 %), а буферные зоны с таким радиусом занимают 3,9 % площади территории. Затем было выяснено, что радиус буферной зоны вокруг точек слияния рек, в которую попадает 31 стоянка (88,5 %), составля-

Условия палеосреды в радиусе 5 км от памятников в районе пос. Ильинка

Таким образом, проведенные исследования показали, что освещенные пологие склоны и площадки – ключевой критерий для оценки перспективности поиска археологических памятников палеолита в данном регионе. Важным фактором является также близость к источникам каменного сырья. Следует особо отметить, что, хотя более 90 % палеолитических стоянок попало в пятикилометровую зону вокруг выходов каменного сырья, тем не менее ок. 80 % памятников находится в 3 км от них. Следовательно, при необходимо сти область поиска по данному параметру может быть сужена. Достаточно существенное значение для локализации палеолитической стоянки имеет расстояние до ближайших реки (менее 400 м) и точки слияния водотоков (менее 2 км). В целом полученные результаты позволяют сделать вывод, что параметры, выбранные для создания геоинформационной модели, действительно значимы для оптимизации поиска памятников палеолита. По итогам сопряженного анализа этих параметров выделился ряд районов. В их числе район пос. Ильинка.

На рис. 2 проиллюстрированы ключевые факторы, контролирующие локализацию палеолитических стоянок на территории, окружающей пос. Ильинка. Зде сь найдено 19 памятников. Оверлейные операции по всем слоям, характеризующим вышеперечисленные параметры, позволили получить слой с пересечением оптимальных условий палеосреды для человека каменного века. В этой зоне, составляющей

6,8 % площади всего района, оказалось 14 памятников (73,7 %). Рассмотрим ситуацию по каждому фактору отдельно. На пологие склоны и площадки, занимающие 30 % площади района, попали все памятники, а на освещенные участки, которые составляют 19,4 %, – 16 (84,2 %). В буферных зонах вокруг источников сырья оказались все памятники, что неудивительно, т.к. на эти зоны приходится 90 % анализируемой территории. В буферные зоны вокруг рек, занимающие 35,8 % площади района, попало 15 памятников (78,9 %), а в буферные зоны вокруг точек слияния водотоков, составляющие 48,9 %, – 17 (89,5 %). Это достаточно хороший результат, т.к. всего пять памятников (26,3 %) оказались выходящими (причем ненамного) по одному или двум параметрам за пределы статистически рассчитанных оптимальных условий. В таблице приводятся данные о палеосреде в радиусе 5 км, т.е. в пределах краткого перехода от места стоянки.

Очевидно, что выявленные закономерности адекватны для региональных условий и применимы только для горных местностей.

Заключение

Геоморфологическое районирование по SRTM вдоль трассы проектируемого газопровода в пределах Горного Алтая позволило создать геоинформационную модель предпочтительных для палеолитического человека обстановок палеосреды. Полученные результаты дают возможно сть построить геоинформаци-онную модель на основе серии плотностных сеток, учитывающих распределение параметров, которые характеризуют условия палеосреды в определенном радиусе (в нашем случае принят радиус 5 км) вокруг каждой точки изучаемой территории региона. Сопряженный анализ таких сеток позволяет выделять районы с оптимальными условиями для палеолитического человека. Это обеспечивает оптимизацию поиска памятников каменного века, а также возможность предварительного прогноза археологических исследований при изыскательских работах.