Гистологическая диагностика и морфологическая характеристика патологических изменений при хронической болезни почек у среднеазиатской черепахи - Testudo horsfieldii (клинический случай)

Автор: Гречко Виктор Валентинович, Овчинников Дмитрий Константинович

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 2 (42), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны патологические изменения выделительной системы у среднеазиатской черепахи. Материалом исследования является пункциональная биопсия почек, полученная под контролем УЗИ, дана оценка морфологической структуры почек с использованием классических гистологических методик, проведен биохимический анализ. В результате биохимического исследования выявлены нарушения минерального обмена и функции почек. При гистологическом исследовании с использованием окраской гематоксилин-эозин, отмечается гиперплазия периваскулярной соединительной ткани почек, перерастяжение лимфойдных протоков, гипертрофия и отек почечного клубочка, разрыв капсулы боумена, характеризующий хроническое течение болезни.

Среднеазиатская черепаха, хроническая болезнь почек, микроморфология, биохимия, узи диагностика, рентгенография

Короткий адрес: https://sciup.org/149138558

IDR: 149138558 | УДК: 619:611.018:616.61:598.13 | DOI: 10.52231/2225-4269_2021_2_41

Текст научной статьи Гистологическая диагностика и морфологическая характеристика патологических изменений при хронической болезни почек у среднеазиатской черепахи - Testudo horsfieldii (клинический случай)

Отряд черепахи – Testudines, относятся к наиболее древней группе современных рептилий. Они появились в триасовом периоде более двухсот миллионов лет назад, задолго до динозавров, и, почти не изменившись, дожили до нашего времени. В ходе эволюции они переходили от наземного образа жизни к водному и, наоборот, возвращались из воды на сушу [7; 9; 13; 14].

На сегодняшний день интерес людей к экзотическим животным и нередкое желание превратить их в домашних любимцев требуют специальных знаний по уходу, содержанию и лечению. Главной проблемой при этом является то, что экзотические животные, содержащиеся в домашних условиях, не подвергаются ветеринарному обследованию, а культура их содержания находится на довольно низком уровне и основывается лишь на советах знакомых, родственников и информации полученной из сомнительных источников [2; 3].

Численность видов черепах в глобальном масштабе катастрофически снижается. Между организмом этих видов и средой их обитания существуют чрезвычайно сложные связи, без исследования функциональных особенностей этих отношений не могут эффективно осуществляться меры по их охране [4; 5; 6].

Отдельной темой можно выделить содержание рептилий, которые в виду анатомических и физиологических особенностей организма являются наиболее сложными в уходе животными. И зачастую люди, принимающие решение завести таких питомцев, не принимают во внимание все нюансы, которые следует соблюсти для того, чтобы создать для животного максимально соответствующие его естественной среде обитания условия [1; 8].

Патологии почек у рептилий являются актуальной проблемой современной ветеринарии. Это обусловлено факторами, способствующими возникновению данной группы заболеваний и ростом заболеваемости [11; 12; 15].

Основными причинами заболевания почек у рептилий являются: обезвоживание, гиповитаминоз витамина А, по одной из теорий ‒ хронический гиперпара-тиреодизм, который возникает в результате несоблюдения условий кормления и содержания, вследствие чего паращитовидные железы выделяют избыточное количество гормона в ответ на снижение уровня кальция в сыворотке крови, в результате чего кальций вымывается из костей, чтобы восполнить дефицит. Ятрогенные факторы: неправильное дозирование нефротоксичных препаратов, витамина D, неправильное кормление, несоблюдение температурных режимов, отсутствие ультрафиалетового излучения, системные инфекции [10; 16; 17; 18].

Анамнез

Среднеазиатская черепаха, возраст 23 года, масса 700 г. Содержание без террариума, без точки прогрева, УФ отсутствует, купание нерегулярное, кормление: фрукты, овощи.

Со слов владельца животное болеет около 2 недель. Стул, моча и соли мочевой кислоты не отходят последние 1,5 недели. Аппетит у животного снижен, но сохранен. Хозяин стал наблюдать появление «красных пятен» в области панциря.

При осмотре в клинике выявлено, что животное апатичное. Наблюдаются отеки в области век и конечностей, признаки дегидратации, субэпидермальные гем-морагии в области карапакса и пластрона. Сам панцирь искривлен и имеет нефизиологичную форму. При пальпации отмечается остеомаляция.

На основании данных анамнеза и физикального исследования был поставлен предварительный диагноз: почечная недостаточность, остеоренальный синдром, геморрагический синдром.

Назначены дополнительные исследования: клинический анализ крови, биохимический анализ сыворотки крови, рентгенологическое исследование, УЗИ-диагностика.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужил биопсийный материал почек среднеазиатской черепахи, полученный под контролем УЗИ.

Гистологические препараты изготавливали по стандартной методике. Для оценки морфологической структуры почки применяли окраску гематоксилин-эо-зин.

Для изучения гистологических препаратов использовали световой микроскоп МИКМЕД-5, объективы с увеличением х10, 20, 40 и окуляр х10 и 15.

Результаты исследования

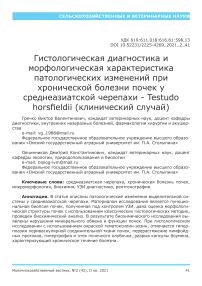

Отведение мочи путем катетеризации мочевого пузыря c последующим санированием 0,9% раствором натрия хлорида. При этом в моче были обнаружены в значительном количестве уролиты небольших размером (рис. 1) . РН мочи ‒ 7,5 характеризующий почечную недостаточность, плотность мочи ‒ 1010 (свидетельствует о формирование уролита).

В общем клиническом анализе крови отмечается гипохромия эритроцитов, выраженный пойкилоцитоз и анизоцитоз, что косвенно указывает на анемию. Повышение количества лимфоцитов указывает на иммунный ответ, снижение количества гетерофилов ведет к снижению антимикробной функции крови. Лейкограмма представлена в таблице 1 .

В биохимическом анализе отмечается повышение уровня мочевой кислоты в 3 раза в сыворотке крови, а также повышение уровня щелочной фосфотазы, снижение уровня кальция и повышение уровня фосфора, соотношение кальция и фосфора 1:1, что указывает на нарушение минерального обмена и нарушение функции почек. Уровень АСТ не изменен. Общий белок снижен, что связано с голоданием. Полученные результаты представлены в таблице 2 .

Рис. 1. Среднеазиатская черепаха, возраст 23 года.

Уролиты в моче (указаны стрелкой) обнаружены при санации полости мочевого пузыря

Рис. 2. Среднеазиатская черепаха, возраст 23 года. Субэпидермальные гемморагии в области пластрона (указаны стрелкой)

Таблица 1 ‒ Лейкограмма среднеазиатской черепахи

Показатель Норма Результат

|

Гетерофилы, % |

30-50 |

16 |

|

Лимфоциты, % |

25-50 |

75 |

|

Моноциты, % |

0-4 |

0 |

|

Эозинофилы, % |

0-4 |

2 |

|

Базофилы, % |

0-15 |

2 |

|

Азурофилы, % |

0-15 |

5 |

Таблица 2 ‒ Биохимический анализ сыворотки крови среднеазиатской черепахи

Показатель Норма Результат

|

Общий белок, г/л |

25-46 |

13 |

|

АСТ, ед/л |

12-84 |

56 |

|

ГГТ, ед/л |

- |

- |

|

Щелочная фосфатаза, ед/л |

181-1188 |

1300 |

|

Мочевина, ммоль/л |

- |

- |

|

Мочевая кислота, мкмоль/л |

50-238 |

614 |

|

Кальций, ммоль/л |

3,2-4,7 |

1,08 |

|

Фосфор, ммоль/л |

0,32-1,3 |

1,42 |

|

Глюкоза, ммоль/л |

2,2 - 4,8 |

- |

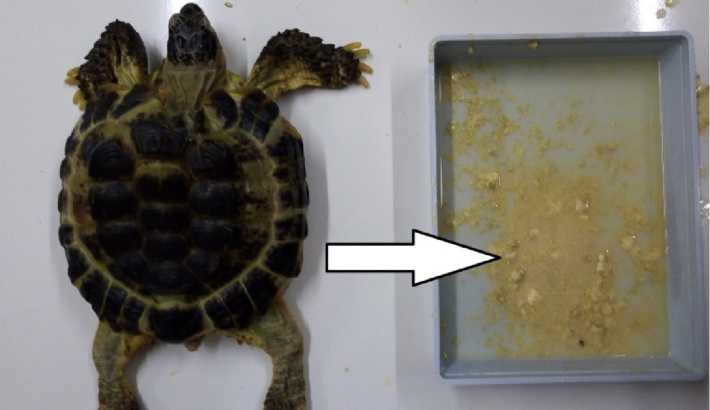

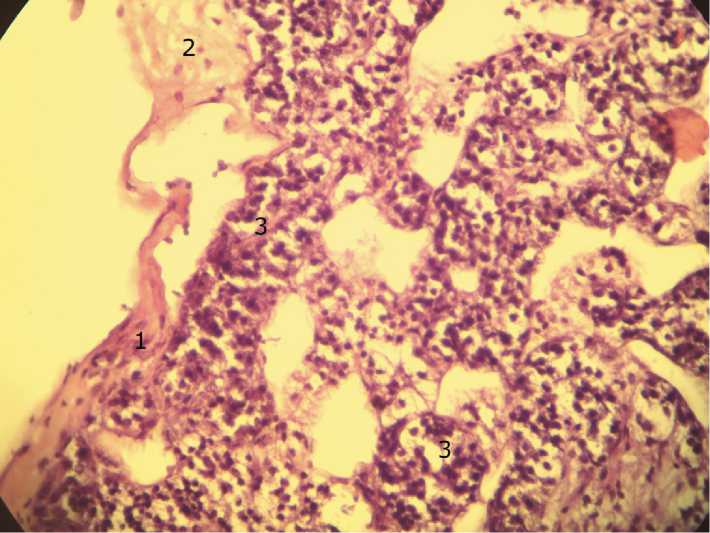

При гистологическом исследовании почки при хронической почечной недостаточности в ее строении (увеличение х400) на фронтальном срезе отмечается скудное количество почечных элементов, они расположены хаотично (отсутствует радиальное строение), отделены друг от друга светлым пространством, что свиде-тельствуюет об отеке, но он не захватывает всю паренхиму почки (рис. 3) .

Рис. 3. Гистологический срез почки, среднеазиатская черепаха. Окраска гематоксилин–эозин, увеличение х400

1 ‒ отек паренхимы почки

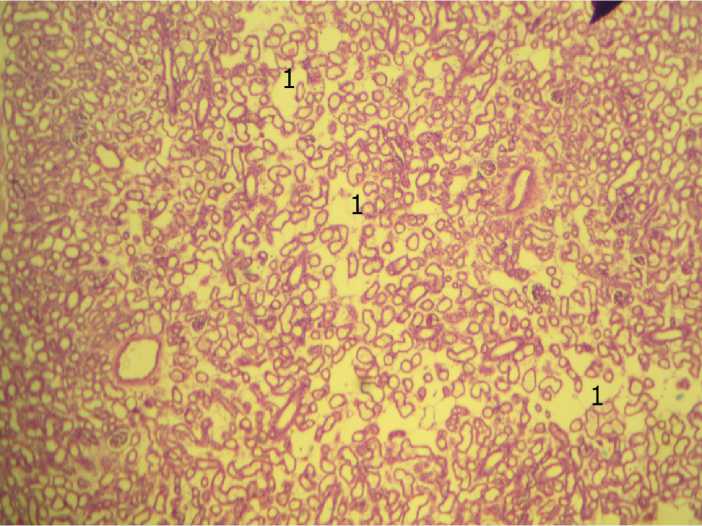

Рис. 4. Гистологический срез почки, среднеазиатская черепаха.

Окраска гематоксилин–эозин, увеличение х100

1 ‒ периваскулярная соединительная ткань, 2 ‒ расширенный лимфоидный проток, 3 – артерия, 4 ‒ вена

Количество нефронов в поле зрения при увеличении х100 составляет от одного до двух штук, нередко они и вовсе не встречаются, что говорит о потере функции почки и о хроническом течении процесса заболевания. Нефроны также различаются по величине и форме, что тоже свидетельствует о хроническом течении болезни. Отмечается разрастание соединительной ткани в области артерий и вен (гиперплазия периваскулярной соединительной ткани), перерастяжение лимфоидных протоков. Вокруг лимфоидного протока более четко выражен отек (рис. 4) .

Соединительнотканная капсула почки неоднородная. Встречаются участки, где соединительная ткань сформирована плотно прилегающими друг к другу тяжами, формирующими единый пласт. Ядра в данной структуре располагаются по периферии, они мелкие, сжатые тангенциально, темно-базофильной окраски. Второй вариант организации капсулы представлен следующим строением: тяжи соединительной ткани идут параллельно паренхиме органа и неплотно прилегают друг к другу, что визуально увеличивает ее толщину, но в то же время делает ее более рыхлой. Ядра более крупные, чем в описанной выше соединительной ткани, овальной формы и имеют светло-базофильную окраску (данная характеристика свойственно молодым ядрам).

Паренхима почки непосредственно под рыхлой капсулой обильно инфильтрирована гетерофилами, инфильтрация обширная, вовлекающая все структуры почки настолько сильно, что теряется их морфологическая структура (участки острого диффузного нефрита). Данное воспаление и провоцирует образование и изменение рыхлой соединительной капсулы почки (рис. 5) .

Рис. 5. Гистологический срез почки, среднеазиатская черепаха.

Окраска гематоксилин–эозин, увеличение х100

1 ‒ плотный участок соединительной ткани капсулы почки,

2 ‒ рыхлый участок соединительной ткани капсулы почки, 3 ‒ инфильтрация гетерофилами

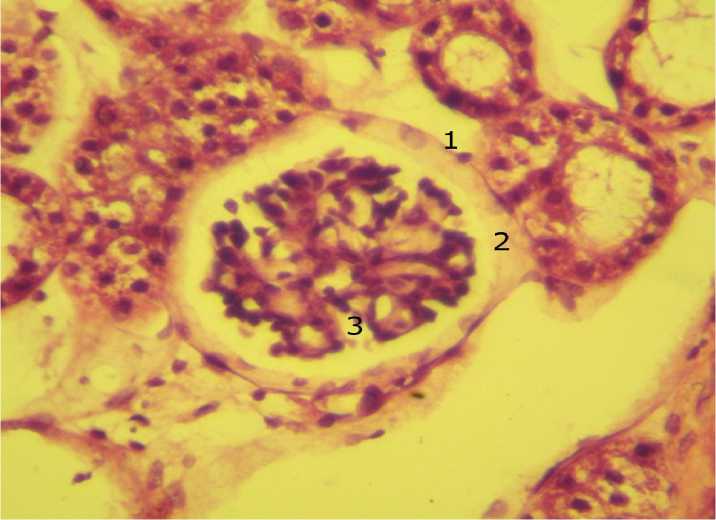

Нефрон (функциональный) (рис. 6) состоит из боуменовой капсулы, имеющей висцеральную и париетальную поверхности. Висцеральный листок более плотный с тонкими и длинными нитевидными ядрами по периферии, а париетальный листок нежный, прозрачный, с более округлыми ядрами расположенными аналогично по периферии, с небольшим отеком. Почечный клубочек васкуляризируется приносящей артериолой проксимального извитого канальца, дистального извитого канальца и собирательных трубочек. На гистологическом срезе отмечается умеренная гиперплазия сосудистого клубочка.

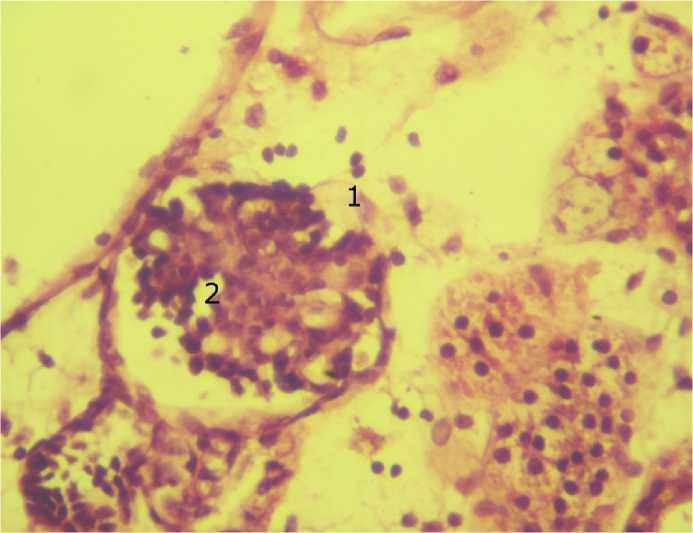

На гистологическом срезе нефрона почки (не функциональный) (рис. 7) отмечается гипертрофия и отек почечного клубочка, разрыв капсулы боумена, а в месте где капсула сохранена нет дифференцировки ее листков на париетальный и висцеральный, что может свидетельствовать о повышенном давлении внутри клубочка, которое вызвало разрыв капсулы и ее истончение. Потеря эластичности и разрыв капсулы также может указывать на процессы, связанные со склерозированием капсулы почек.

Рис. 6. Гистологический срез нефрона почки, среднеазиатская черепаха, окраска гематоксилин–эозин увеличение х400

1 ‒ висцеральный листок боуменовой капсулы, 2 ‒ париетальный листок боуменовой капсулы, 3 ‒ сосудистый клубочек

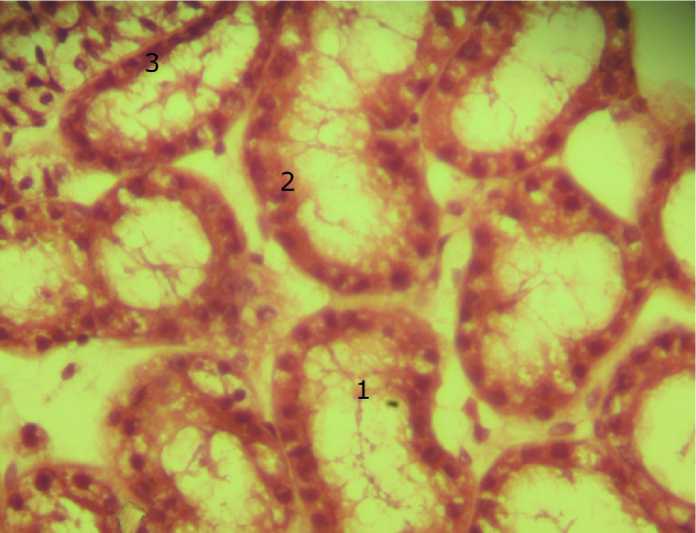

Проксимальные и дистальные канальцы имеют схожее строение и размеры, просвет их заполнен незначительным количеством паутинообразного слабоокра-шенного содержимого. В проксимальных канальцах эпителий высокий, ядра располагаются на базальном полюсе клетки, округлой формы. Дистальные канальцы – эпителий тонкий, ядра мелкие (рис. 8) .

Рис. 7. Гистологический срез нефрона почки, среднеазиатская черепаха. Окраска гематоксилин–эозин увеличение х400

1 ‒ разрушение боуменовой капсулы, 2 ‒ сосудистый клубочек.

Рис. 8. Гистологический срез почки, среднеазиатская черепаха.

Окраска гематоксилин–эозин, увеличение х400.

1 ‒ содержимое просвета канальцев, 2 ‒ проксимальный извитой каналец, 3 – дистальный извитой каналец

Морфологические изменения органа при хронической болезни почек среднеазиатской черепахи многогранны. Они захватывают процессы не только обмена веществ (невоспалительные причины, связанные с содержанием и кормлением), но и процессы воспаления (инфильтрация гетерофилами паренхимы почек). Являются ли очаги воспаления вторичным поражением или осложнением хронического заболевания, а, может быть, мы встретили это только у конкретного пациента ‒ во- прос остается открытым и требует дополнительных исследований.

Список литературы Гистологическая диагностика и морфологическая характеристика патологических изменений при хронической болезни почек у среднеазиатской черепахи - Testudo horsfieldii (клинический случай)

- Биркхардт, К. Клиническая ветеринарная патофизиология / К. Биркхардт. - М.: Аквариум, 2000. С. - 97 с.

- Васильев, Д.Б. Ветеринарная герпетология / Д.Б. Васильев. - М.: Аквариум-Принт, 2016. - С. 133-146.

- Васильев, Д.Б. Черепахи. Болезни и лечение / Д.Б. Васильев. - М.: Аквариум-Принт, 2005. - 248 с..

- Гаранин, В.И. Герпетология: учеб. пособ. к курсу «Герпетология» / В.И. Гаранин, И.З. Хайрутдинов. - Казанский Университет, Казань, 2012. - С. 20-25.

- Гассо, В.Я. Характеристика гематолопчних показник в кровi рептилш / В.Я. Гассо, Е.Ю. Клименко // Вестник ДНУ. - 2006. - Вып. 2. - № 13. - С. 59-63.

- Мейер Д., Харви Д. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и диагностика: пер. с англ. - М.: Софион, 2007. - С. 21-23.

- Стребкова, В.Н. Сухопутные черепахи: разнообразие и содержание в неволе , В.Н. Стребкова. - М.: Проект, 2004. - С. 45-50.

- Хайрутдинов, И.З. Сравнительная морфология крови двух видов рептилий / И.З. Хайрутдинов, А.В. Павлов, Ф.М. Соколина // Вопросы герпетологии: материалы Третьего съезда Герпетологического общества им. А.М. Никольского (Пущино, 9-13 октября 2006 г.). - Санкт-Петербург: СПб, 2008. - С. 415-422.

- Хайрутдинов, И.З. Экология рептилий урбанизированных территорий (на примере г. Казани): автореф. дис. ... канд. биолог. наук: спец. «Экология» (биологические науки). - Казань, 2010. - 24 с.

- Чегодаев, А.Е. Аквариумные и террариумные черепахи: Обзор видов. Содержание. Разведение. Болезни и лечение / А.Е Чегодаев. - М.: Аквариум-Принт», 2012. - С. 121- 134.

- Ярофке Д., Ланде Ю. Рептилии. Болезни и лечение: пер. снем. - М.: Аквариум Принт, 2008. - С .57, 58, 123-126, 214-216, 290-293.

- Allen M.E., Oftedal O. Nutrition in captivity, in Jacobson E.R. (ed.). Biology, husbandry, and medicine of the green iguana. Krieger Publishing Co., Malabar, Fl, 2003. - p. 47-74.

- Divers S.J. Reptilian renal and reproductive disease diagnosis, in Fudge A.Laboratory medicine: avian and exotic pets. W.B. Saunders Co., Philadelphia, 2000. - p. 217-222.

- Fox H. The urinogenital system of reptiles, in Gans C., Parsons T.S.(eds.) Biology of Reptilia, vol.,6, Morphology - E.Academic Press, London, New York, 1977. -p. 21-38.

- Kolle P., Hoffmann R. Incidence of nephropathies in European tortoises. Proc. ARAV, 2002. - p. 33-36.

- Kolle P., Reese S. Intravenous urography and cistography in tortoises.Proc. ARAV, 1999. - p. 141-142.

- Raphael B.L. Chelonians. In: Fowler M.E., Miller R.E., eds. Zoo and Wild AnimalMedicine. 5th ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2003. - p. 48-58.

- Rossi J.V. Emergency medicine of reptiles. Proc North Am Vet Conf. 1998. - p. 799-801.