Гистопатологические изменения при экспериментальной эшерихиозной инфекции, вызванной экзотоксинами Escherichia coli

Автор: Тищенко А.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Эшерихиозная инфекция является актуальной проблемой для животноводства. Патогенные варианты кишечной палочки, обладая широким набором вирулентных факторов, попадая в организм, могут привести к осложнениям и поражению различных систем органов, в том числе за пределами желудочно-кишечного тракта. Гистопатологические исследования способствуют лучшему пониманию механизмов патогенеза, реакций хозяина и взаимодействий на тканевом уровне при различных формах эшерихиозной инфекции, а также разработке профилактических и терапевтических стратегий. Цель исследования - изучение влияния экзометаболитов патогенных кишечных палочек на гистологическую картину внутренних органов и систем у кроликов. Материалом для исследования служили патогенные изоляты кишечной палочки и смесь их экзометаболитов. В работе применяли молекулярно-генетические, бактериологические, серологические, биологические и гистопатологические методы исследований. В результате установили характерные гистологические признаки, связанные с токсикоинфекциями патогенных Escherichia coli, продуцирующими шигаподобные, термостабильные и термолабильные экзотоксины. Выявили разрушение микроворсинок в дистальных отделах тонкой и ободочной кишки, тромботическую микроангиопатию в почках, которая включала отек эндотелия, тромбоз в клубочковых капиллярах, отложение фибрина, мезангиолиз и повреждение канальцевого эпителия. Со стороны центральной нервной системы наблюдали периваскулярное сужение, воспаление мозговых оболочек, некроз нейронов и глиоз. Также отмечали патогистологические эффекты в виде токсической дистрофии печени и эмфиземы легких. Таким образом, специфические закономерности гистологического повреждения тканей указывают на механизмы взаимодействия различных патотипов кишечных палочек, что может способствовать совершенствованию стратегий лечения и профилактики токсигенного эшерихиоза.

Эшерихиозная инфекция, кишечная палочка, экзотоксины, гистопатология, токсикоинфекция, кролики

Короткий адрес: https://sciup.org/140306107

IDR: 140306107 | УДК: 619+616.9+636.4 | DOI: 10.36718/1819-4036-2024-4-128-135

Текст научной статьи Гистопатологические изменения при экспериментальной эшерихиозной инфекции, вызванной экзотоксинами Escherichia coli

Введение. Эшерихиоз, как инфекция, вызываемая патогенными вариантами кишечной палочки ( Escherichia coli ), является серьезной проблемой, как в ветеринарии, так и в общественном здравоохранении во всем мире [1, 2].

Возбудитель инфекции, в зависимости от патотипа, охватывает целый ряд клинических проявлений – от легкого гастроэнтерита до тяжелых системных инфекций. При этом гистопатологические исследования играют решающую роль в выяснении изменений на тканевом уровне, лежащих в основе патогенетических механизмов, происходящих при развитии эшерихиозной ток-сикоинфекции, тем самым помогая клиницистам и исследователям лучше понять прогрессирование заболевания и разработать целенаправленные терапевтические стратегии [3].

Гистопатологические исследования эшери-хиоза в первую очередь сосредоточены на двух основных аспектах: желудочно-кишечные проявления и внекишечное поражение. При желудочно-кишечных инфекциях гистопатологические данные обычно включают повреждение слизи- стой оболочки, воспалительные инфильтраты, некроз эпителиальных клеток и иногда подслизистое или трансмуральное воспаление. Эти изменения могут варьироваться в зависимости от штамма кишечной палочки и локализации в желудочно-кишечном тракте [4].

В случаях внекишечного эшерихиоза могут поражаться различные системы органов, включая мочевыводящие пути, центральную нервную систему, дыхательную систему и кровоток. Гистопатологическое исследование этих пораженных органов выявляет целый ряд воспалительных реакций, некроз тканей и образование микротромбов. На степень и тяжесть этих изменений влияют факторы хозяина, бактериальной вирулентности и место заражения [5].

В связи с тем, что в настоящее время существует множество патотипов кишечной палочки, связанных со специфическими факторами, па-тогенностями, в том числе с продукцией экзотоксинов и других метаболитов, актуальность приобретает более детальное изучение механизмов развития эшерихиозной инфекции на примере патогистологических изменений во внутренних тканях и органах. Распознавание специфических патологических паттернов помогает провести различие между подтипами кишечной палочки, понять их патогенные механизмы и определить соответствующие стратегии лечения [1].

Цель исследования - изучение гистопатологии при экспериментальном заражении кроликов эшерихиозной токсикоинфекцией, вызванной экзометаболитами кишечной палочки.

Материалы и методы. Работа выполнялась на базе лаборатории микробиологии Центра биотехнологий Кубанского госагроуниверситета. Отдельные исследования проводили в испытательном центре ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория». Изоляты кишечных палочек были выделены из патологического материала телят и поросят, павших от эшерихиозной инфекции. Родовую идентификацию проводили с использованием бактериологического и серологического методов диагностики. Для выделения и изучения культуральных свойств использовали коммерческие питательные среды ГМФ-агар, ГМФ-бульон, бульон Хот-тингера, агар Эндо (ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», г. Оболенск) путем посева на них биоматериала. Видовую идентификацию патогенных кишечных палочек проводили с использованием метода MALDI-TOF MS на спектрометре BactoSCREEN при помощи прилагающегося программного обеспечения (Литех, РФ). Серологический профиль выделенных E. coli устанавливали с помощью сывороток О-коли агглютинирующих (Армавирская биофабрика).

Для выявления наличия генов патогенности и определения патотипов эшерихий были использованы тест-системы АмплиСенс Эшери-хиозы-FL диареегенные E. coli (Москва) и соответствующие праймеры, синтезированные компанией ЗАО «Евроген» (Москва).

Результаты и их обсуждение. Клинически инфекция, вызванная введением смеси экзометаболитов E. coli, у кроликов проявлялась в виде вялости, сниженной активности, сгорбленности, вздутия живота, нежелания двигаться, а также отмечали скрежет зубов, водянистую и слизистую диареи с примесью крови. У отдельных животных наблюдали повышение температуры, обезвоживание и респираторные признаки, такие как кашель или чихание. В тяжелых случаях у кроликов проявлялись признаки неврологических нарушений, такие как атаксия, тремор, судороги или паралич. В опытной группе отмечали гибель 2 кроликов в течение нескольких часов без развития характерных клинических симптомов. Остальные животные пали в течение 2–3 сут после экспериментального заражения. У животных контрольной группы случаев падежа и клинических симптомов не выявляли.

При патолого-анатомическом исследовании у павших кроликов обнаружены изменения в печени, почках и кишечнике. Печень была увеличена в размере, плотной консистенции, темновишневого цвета. Почки уменьшены в объеме, анемичные. Слизистая оболочка на отдельных участках тонкого и толстого кишечника набухшая, темно-красного цвета.

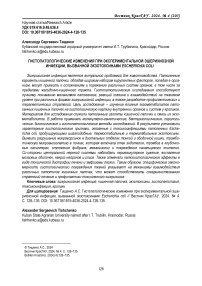

При проведении гистологических исследований тканей печени установили изменения, характерные для токсической дистрофии, что выражалось нарушением балочного строения, жировым перерождением гепатоцитов с развитием разной величины очагов коагуляционного некроза, расширением и переполнением кровью вен и капилляров, кровоизлияниями. Имелись участки в гепатоцитах с наличием гемосидерина. В отдельных образцах отмечали венозную гиперемию печени с характерным переполнением и расширением синусоидных капилляров (рис. 1).

Рис. 1. Венозная гиперемия печени, ×10

Архитектоника органа была нарушена. Гепатоциты с признаками атрофии, ядра в состоянии пикноза, имелись небольшие очажки с жировым перерождением ткани. В сосудах междольковой соединительной ткани отмечали застой крови. Центральная вена и прилегающие капилляры полнокровны. Кроме этого выявляли нарушение балочного строения печеночной ткани. Изменения заключались в деформации балок, а в других случаях отмечали дискомплексованность на отдельные гепатоциты, в которых наблюдали дистрофию зернистого характера и очаги некроза с лизисом ядер.

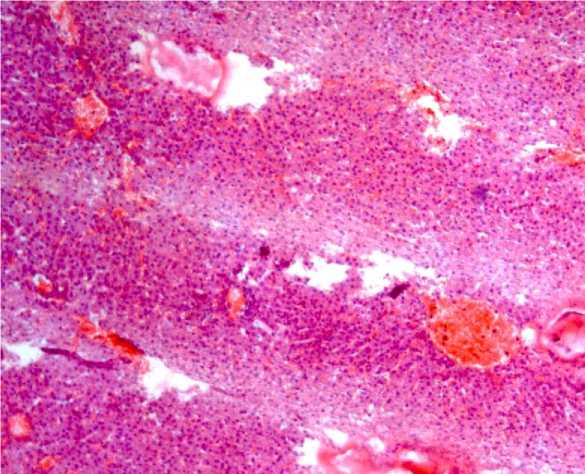

Ткань легкого характеризовалась расширением альвеол, межальвеолярные перегородки местами разорваны, некоторые альвеолы сливались, образуя большие полости, что характер- но для эмфиземы (рис. 2). Отмечали ателектаз в отдельных альвеолах, с утолщением межальвеолярных перегородок и сужением просвета. Воспалительной реакции в органе не наблюдали.

В сердечной мышце у двух кроликов опытной группы отмечали некротические изменения с выявлением небольших участков воспаления с пикнозом ядер и лизисом кардиомиоцитов. Отмечали кровоизлияния в отдельных периваскулярных пространствах со скоплением экстравазата.

Рис. 2. Эмфизематозные участки в ткани легкого, ×2,5

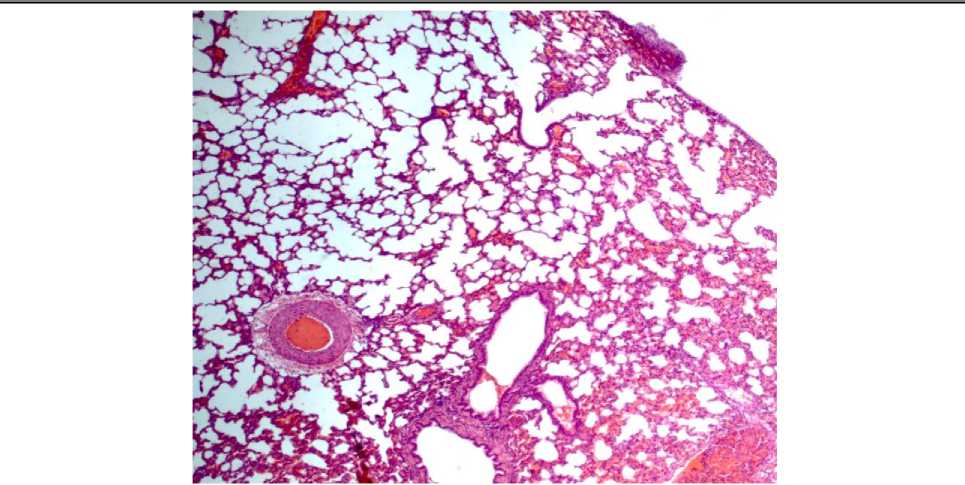

Патогистологические изменения в тканях почек заключались в нарушении нормальной архитектоники органа. Поражение было характер- но для гломерулопатии и первичного негнойного гломерулонефрита с очагами некроза (рис. 3).

Рис. 3. Очаг некроза в почечных канальцах и гломерулопатия почек, ×10

Изменения касались преимущественно клубочкового аппарата, также наблюдали очаги поражения канальцев почки. При этом клубочки увеличены в размере, с повышенным в них числом клеток за счет инфильтрации нейтрофильными лейкоцитами, пролиферации эндотелио-цитов. У двух животных в почках выявляли полнокровие капилляров и венозных сосудов, зернистую и гидропическую дистрофию и некроз.

Некоторая часть канальцев и клубочков структурно были без изменений.

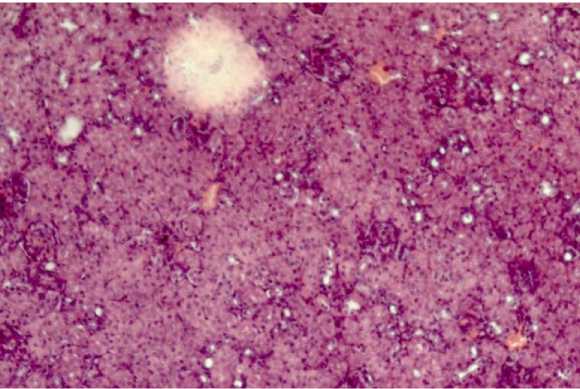

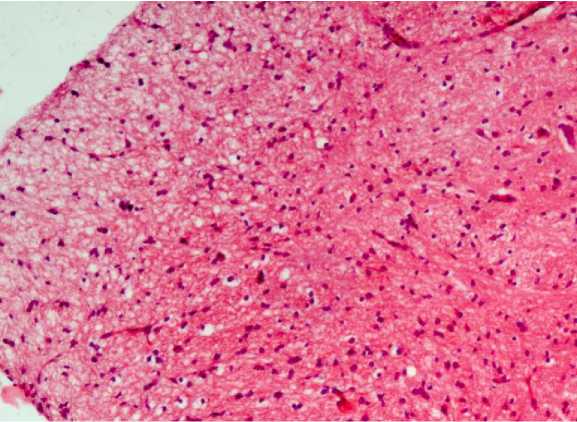

При гистологическом исследовании ткани спинного мозга микроструктурных изменений обнаружено не было, в отличие от головного мозга, где в большинстве срезов ткани органа структура была сохранена, но имелись небольшие очаги вакуолизации в виде начальной стадии энцефалопатии (рис. 4). Также присутствовали очаги некроза.

Рис. 4. Очаги вакуолизации в ткани головного мозга и начальная стадия энцефалопатии, ×5

В некоторых срезах тканей мезентериальных желудочных и портальных лимфатических узлов выявляли увеличение размера первичных фолликулов за счет увеличения количества лимфатических клеток, а также увеличение числа вторичных фолликулов с реактивными центрами. Кровеносные сосуды трабекул были наполнены кровью.

Ткань тонкого и толстого отделов кишечника поражалась у всех животных. Чаще всего наблюдали характерное острое, диффузное катарально-геморрагическое воспаление с выпотом геморрагического экссудата в подслизистый слой.

Таким образом, гистопатологическое исследование играет решающую роль в понимании изменений на тканевом уровне при эшерихиозе. Стоит отметить, что основными экзотоксинами патогенных эшерихий, ответственных за кишечные и внекишечные гистологические изменения, являются шигаподобные, термолабильные и термостабильные энтеротоксины [6–8].

Гистологические эффекты термолабильного токсина со стороны желудочно-кишечного тракта проявлялись разрушением микроворсинок, повышением секреции, а также микрососуди-стыми изменениями, приводящими к отекам, кровоизлияниям и воспалительным инфильтратам в слизистой оболочке кишечника [9]. Термостабильные токсины могут вызывать морфологические изменения в слизистой оболочке кишечника, включая удлинение и дилатацию крипт, изменения в бокаловидных клетках и легкие воспалительные инфильтраты [2, 7].

В свою очередь для инфекций, вызываемых шигаподобными токсинами, характерно, что они связываются с рецепторами на эндотелиальных клетках почек, что приводит к повреждению эндотелия и последующему тромбозу. Гистологически это характеризуется отеком эндотелия клубочков, мезангиолизом, отложением фибрина и тромботической микроангиопатией, что может привести к острому некрозу канальцев и почечной недостаточности [4, 5, 8]. Кроме того, наблюдали осложнения со стороны центральной нервной системы, поскольку шигаподобные экзотоксины могут проникать через гематоэнцефалический барьер и поражать нейроны, вызывая их некроз, глиоз и воспаление, что согласуется с результатами наших исследований.

Повреждение печени характерно для энтеро-токсигенных патотипов кишечных палочек и включает дегенерацию гепатоцитов, вакуолизацию и перипортальное воспаление. При пневмонии кишечная палочка может вызывать повреждение альвеол, интерстициальное воспаление и бронхопневмонию [7, 9, 10].

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что используемые изо-ляты кишечной палочки и выделяемые ими метаболиты при экспериментальном заражении кроликов вызывает у них токсикоинфекции, характерные для энтеротоксигенных, энтеропато-генных и шигатоксинпродуцирующих патотипов E. coli, способных вырабатывать термолабиль- ные, термостабильные и шигаподобные экзотоксины. При гистологическом исследовании срезов тканей внутренних органов в образцах основными являлись изменения, характерные для токсической дистрофии печени, гломерулопатии, эмфиземы легких и энцефалопатии. Таким образом, гистопатологические исследования играют важную роль при диагностике эшерихиоза у животных. Выявление специфических патологических паттернов на тканевом уровне способствует лучшему пониманию патогенетических механизмов течения эшерихиозной токсикоинфекции и помогает разрабатывать эффективные лечебнопрофилактические стратегии.

Список литературы Гистопатологические изменения при экспериментальной эшерихиозной инфекции, вызванной экзотоксинами Escherichia coli

- Тищенко А.С., Степаненко А.В., Терехов В.И. Экзотоксины патогенных Escherichia coli // Ветеринария Кубани. 2020. № 5. С. 3-7. DOI: 10.33861/2071-8020-2020-5-3-7 EDN: JEGPTV

- Dubreuil J.D., Isaacson R.E., Schifferli D.M. Animal enterotoxigenic Escherichia coli // EcoSal Plus. 2016. Vol. 7. № 1. P. 80. DOI: 10.1128/ecosalplus.ESP-0006-2016

- Поздеев О.К. Молекулярно-генетические основы патогенности энтеробактерий // Практическая медицина. 2010. № 2 (41). С. 84-88. EDN: MDXIKX

- Колесникова Н.В., Кравченко В.М., Терехов В.И. Клинико-морфологические изменения при экспериментальном токсикозе // Ветеринария. 2007. № 2. С. 21-23. EDN: HYPFCL

- Survey and Experimental Infection of Entero-pathogenic Escherichia coli in Common Marmosets (Callithrix jacchus) / N. Hayashimoto [et al.] // PLoS ONE, 2016. 11(8): e0160116. DOI: 10.1371/journal.pone.0160116

- Шантыз А., Мирошниченко П., Садикова Е. Патоморфологические изменения при экспериментальном эшерихиозе у лабораторных животных // Комбикорма. 2018. № 12. С. 74-75. DOI: 10.25741/2413-287X-2018-12-4-041 EDN: VOSZRH

- Summary of methodology used in enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) challenge experiments in weanling pigs and quantitative assessment of observed variability / P.L. Dahmer [et al.] // Transl Anim Sci. 2023 Jul 20;7(1):txad083. DOI: 10.1093/tas/txad083

- Obata F., Obrig T. Role of Shiga/Vero toxins in pathogenesis // Microbiol Spectr. 2014 Jun; 2(3). DOI: 10.1128/microbiolspec.EHEC-0005-2013

- Relative importance of heat-labile enterotoxin in the causation of severe diarrheal disease in the gnotobiotic piglet model by a strain of enterotoxigenic Escherichia coli that produces multiple enterotoxins / E.M. Berberov [et al.] // Infect Immun. 2004 Jul;72(7):3914-3924. DOI: 10.1128/IAI.72.7.3914-3924.2004

- Effect of chronic and acute enterotoxigenic E. coli challenge on growth performance, intestinal inflammation, microbiome, and meta-bolome of weaned piglets / J.X. Boeckman [et al.] // Sci Rep. 2022 Mar 23;12(1):5024. DOI: 10.1038/s41598-022-08446-z EDN: OGKAVT