Gladius hispaniensis из погребения в Прикубанье

Автор: Маслов В.Е., Успенский П.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 273, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются материалы воинского сарматского погребения, впущенного в курган эпохи бронзы. В число сопровождающего инвентаря входили керамический кувшин и меч, который по морфологическим характеристикам можно отнести к типу «Gladius Hispaniensis». Появление данного типа клинкового вооружения в Прикубанье, очевидно, относится к эпохе митридатовых войн.

Прикубанье, сарматская культура, гладиус

Короткий адрес: https://sciup.org/143182460

IDR: 143182460 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.273.194-205

Текст научной статьи Gladius hispaniensis из погребения в Прикубанье

Весной 2021 г. археологическим отрядом ИА РАН совместно с ООО «Ку-баньархеология» в Тимашевском районе Краснодарского края были проведены охранные раскопки «Курганной группы 8 насыпей». Исследования проводились на основании Открытого листа № 0207–2021 от 23.03.2021 г., выданного Минкультуры России к. и. н. П. С. Успенскому (2021).

Памятник расположен к СЗ от г. Тимошевск, близ пос. Кирпичный. Два скопления курганных насыпей находились на надпойменной террасе р. Кирпили, примерно в 0,5 км к северу от речного русла.

В ходе исследования кургана 5, созданного в эпоху ранней-средней бронзы было открыто п. № 10 в котором был найден редкий образец клинкового оружия, публикации которого посвящена данная статья.

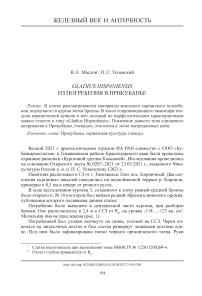

Погребение было выявлено в центральной части кургана, при разборке бровки. Оно располагалось в 2,4 м к ССЗ от R0, на уровне -118…–125 кв. см2. Могильная яма не прослежена (рис. 1).

Погребенный был уложен вытянуто на спине, головой на ССЗ. Череп покоился на затылочных костях и был слегка развернут лицевыми костями влево. Под ним было зафиксировано пятно черного органического тлена. Руки

-

1 Статья подготовлена при выполнения темы НИОКТР № 122011200269-4.

-

2 Отсчет глубин приводится от R0.

Рис. 1. План п. № 10 кургана 5 «Курганной группы 8 насыпей»

1 – кувшин красноглиняный; 2 – железный меч а – фрагменты керамики; б – костный тлен; в – коричневый органический тлен погребенного были уложены вытянуто вдоль туловища, левая кисть – развернута ладонью вниз; ноги находились в вытянутом положении, стопы вытянуты по оси тела. Скелет хорошей сохранности принадлежал мужчине старше 50 лет3. Наряду с зубными патологиями на костях удалось проследить признаки артроза и остеопороза, а также заживший перелом левой пятой пястной кости.

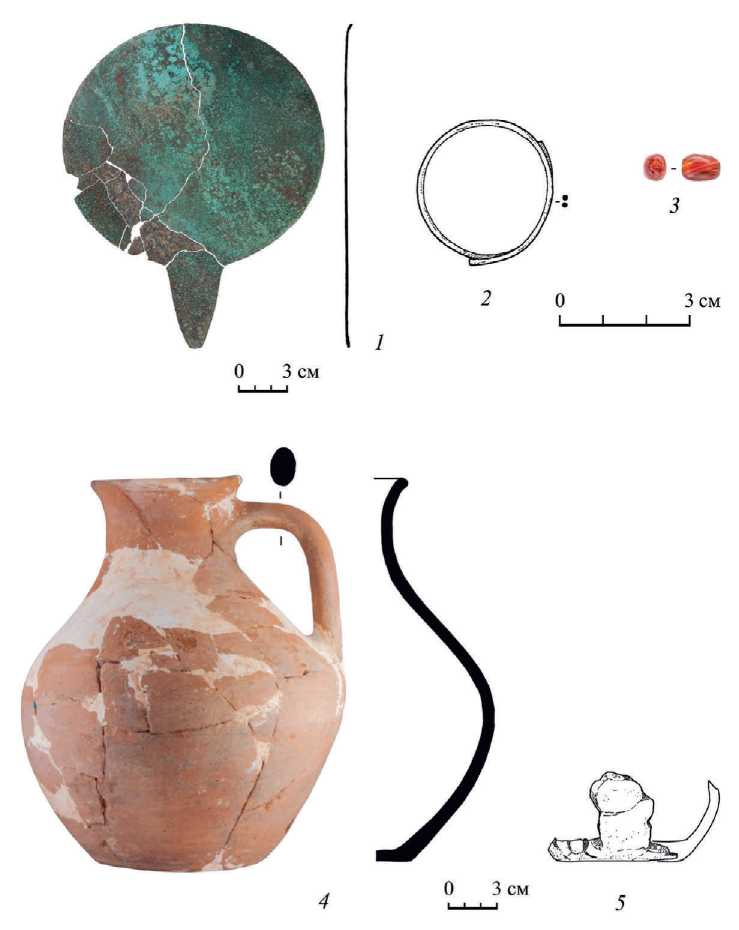

К западу от черепа, над плечом был установлен красноглиняный кувшин (рис. 3: 1 ). С левой стороны был расчищен железный меч с остатками ножен. Окончание его штыревой рукояти размещалось у локтевого сустава, клинок находился под крылом таза, прижатый к латеральной поверхности бедренной кости, острие – немного ниже левого коленного сустава (рис. 1; 3: 2 ).

Для уточнения культурно-хронологической атрибуции п. № 10 следует учитывать также материалы впускного п. № 6, открытого в насыпи этого же кургана примерно в 5 м к ССЗ от него. Оба погребения можно с высокой долей вероятности отнести к погребениям сарматской культурной группы. В бассейне р. Кир-пили обычное число впускных сарматских погребений в курганы эпохи бронзы составляет от одного до пяти ( Шевченко , 2013. С. 78).

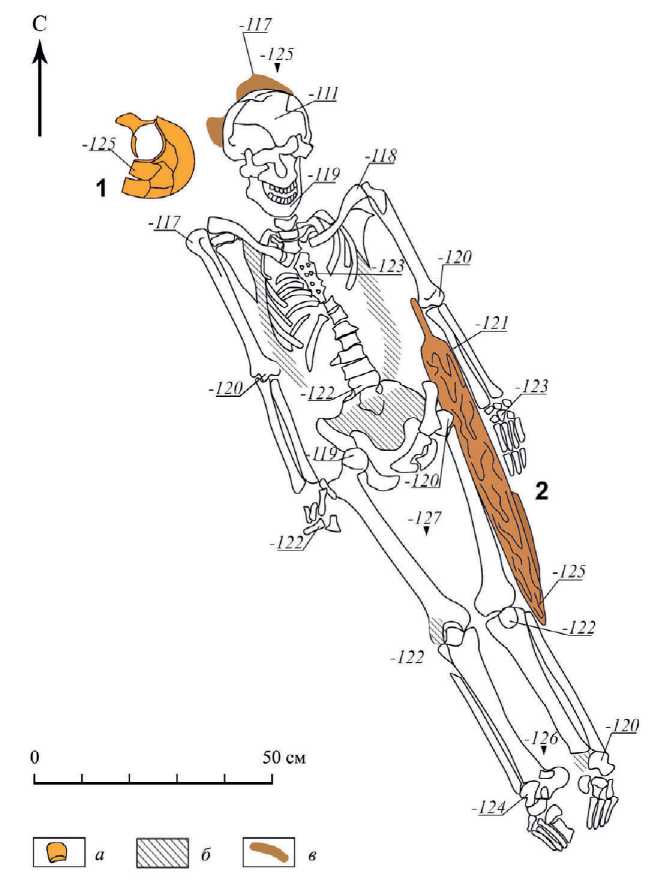

Женское по инвентарю п. № 6, имело ЮЗ ориентировку и содержало в составе заупокойного инвентаря гончарный красноглиняный кувшин, фрагменты сероглиняного лепного сосуда, бронзовую проволочную серьгу, агатовую (?) бусину и бронзовое зеркало без декора ( Успенский , 2021. С. 41, 42, 149, 150) (рис. 2)4. Зеркало является важным хронологическим индикатором: оно относится к 1-му варианту типа IV, по классификации А. М. Хазанова – И. И. Марченко, первоначально датированного по совместным находкам с античными импор-тами концом III – II в. до н. э. ( Марченко , 1996. С. 17–19. Рис. 3). По материалам богатого меотского Тенгинского могильника, подобные зеркала встречены в группе захоронений конца III – первой половины II в. до н. э. ( Беглова, Эрлих , 2018. С. 161, 162. Рис. 189: 1–3 ; 198). Недавно была предложена корректировка хронологии бытования данной разновидности зеркал, основанная на новых определениях амфорных клейм, в пределах второй четверти – конца II в. до н. э. ( Лимберис, Марченко , 2023. С. 117–119. Рис. 3).

Рассмотрим подробно инвентарь п. № 10.

Красноглиняный гончарный кувшин: поверхность заглажена, керамическое тесто с примесью песка и слюды, а также мелких белых частиц. Обжиг равномерный, цвет – светло-оранжевый, черепок в изломе однослойный. Утолщенный венчик отогнут наружу, его губа скруглена, горло цилиндрическое. Покатые плечики в месте наибольшего расширения стенок сосуда переходят в шаровидное тулово. Дно на кольцевом поддоне. Под венчиком и в месте перехода плечиков в тулово закреплена коленчатая ручка, сечение ручки близко к овальному. На горле сосуда сделано несколько отверстий, являющихся следами ремонта. Размеры: высота – 22,5 см, наибольший диаметр – 17,5 см, диаметр поддона – 7,9 см, сечение ручки – 2,7 × 1,15 см (рис. 3: 1 ).

Рис. 2. Инвентарь п. № 6 кургана 5 «Курганной группы 8 насыпей»

1 – зеркало бронзовое; 2 – серьга бронзовая; 3 – бусина агатовая (?); 4 – кувшин красноглиняный; 5 – фрагмент сосуда сероглиняного

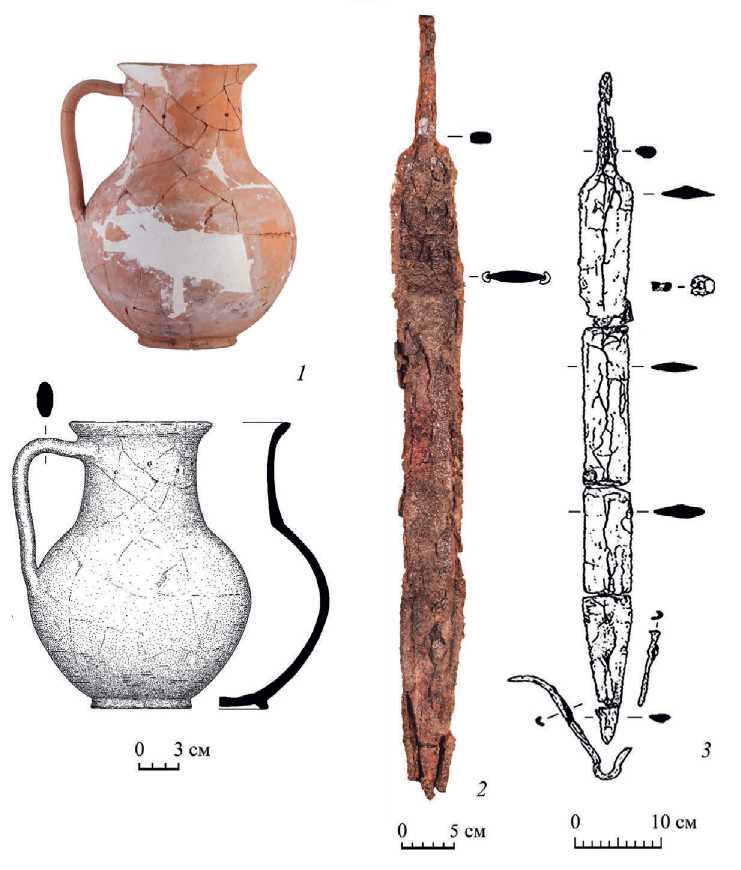

Рис. 3. Инвентарь п. № 10 кургана 5 «Курганной группы 8 насыпей»

1 – кувшин красноглиняный; 2 – железный меч с остатками ножен; 3 – железный меч из погребения в Иерихоне (по: Stibel , 2004)

Хронологическая привязка данного сосуда затрудняется тем, что различные модификации кувшинов данной формы характерны для всего периода эллинизма ( Малышев , 2007. С. 154, 155. Рис. 101). На территории Боспорского царства и его культурной периферии встречаются как сероглиняные, так и красноглиняные варианты таких кувшинов ( Капошина , 1959. С. 137. Рис. 42; 43), некоторые из которых, очевидно, производились меотским населением ( Носкова, Кожухов , 1989. С. 125. Рис. 2: 3 ). Сходные кувшины представлены в материалах погребений из мавзолея Неаполя Скифского, узко датирующихся концом II в. до н. э. ( Зайцев , 2003. С. 15. Рис. 91: 5, 8, 9 ), но изредка встречаются и в комплексах первой половины I в. н. э.: в п. 59/XVI/2002 в некрополе Танаиса, датированном по воинской фибуле и набору бус ( Толочко , 2017. С. 48. Рис. 3: 1 ); в п. 26 1979 г. некрополя Горгиппии, где схожий сосуд был найден вместе с импортным краснолаковым кувшином с декором в технике «барботин» ( Алексеева , 1982. С. 38, 39. Рис. 21).

Кроме того, во второй половине I в. до н. э. появляются боспорские краснолаковые сосуды близкой формы ( Сокольский , 1976. Рис. 53: 6 ; Журавлев, Ломтадзе , 2022. С. 87, 88. Рис. 14).

Н. Ф. Шевченко отметил резкое увеличение боспорской красноглиняной посуды в сарматских погребениях в памятниках среднего течения р. Кирпили около рубежа II–I вв. до н. э. в связи с основанием боспорских торговых факторий на меотских городищах в низовьях реки, где, по его предположению, проводилась вербовка наемников для войска Митридата VI ( Шевченко , 2013. С. 68). Таким образом, датировку данного сосуда в пределах второй половины II – первой половины I в. до н. э. с учетом расположения памятника и материалов п. № 6 можно считать достаточно вероятной.

Железный меч, находившийся в ножнах. Клинок меча обоюдоострый линзовидного сечения5, плавное сужение к подчеркнутому острию начинается в нижней трети клинка. Основание клинка переходит в штырь рукояти через покатые плечики. Штырь рукояти немного расширяется к пяте клинка; он имеет прямоугольное сечение размерами 1,1–1,8 × 1,2 см, а на его окончании прослеживалась шляпка. От ножен сохранились фрагменты дерева на клинке, а по всей длине клинка боковые U-образные в сечении железные обоймы, составлявшие каркас ножен, уцелевшие частично. К сожалению, нижнее завершение ножен утрачено.

Размеры: общая длина меча – 75,5 см, ширина клинка – 5,5 см, толщина – до 1,5 см, высота острия – 12,5 см, длина черенка – 12,5 см (рис. 3: 2 ).

По морфологическим характеристикам данный меч можно отнести к римскому клинковому оружию или подражаниям ему. Находки образцов такого оружия на Юге России крайне немногочисленны и относятся к периоду раннего принципата: на территории Боспорского царства меч типа «Майнц» найден в слое военного разгрома на городище Артезиан, а в некрополе Горгиппии в погр. 1а на раскопе по ул. Терская, 84 (2002 г.) был обнаружен меч типа «Помпеи» ( Miks , 2007. Vortaf. B; C: 3, 9 ; Горончаровский , 2018. С. 4–6. Илл. 1; 2: 1 ).

В Херсонесе был найден фрагмент костяной рукояти меча типа «Помпеи» и фрагменты ножен кинжала ( Дорошко , 2012. С. 35–39. Рис. 1: 1 ; 2: 1 ).

В варварских памятниках подобные находки также редки: фрагменты ножен, две гарды и обломки лезвия от 3–4 мечей типа «Майнц» происходят из святилища Гурзуфское Седло ( Новиченкова , 2015. С. 69. Рис. 117: 1–9 ; 132: 1 )6, гарда римского меча, сходная с гардой знаменитого «меча Тиберия», найденного в XIX в. близ Майнца ( Miks , 2007. Taf. 14: A465), обнаружена в погр. 57 Тенгин-ского могильника в Закубанье ( Беглова, Эрлих , 2018. С. 150, 151. Рис. 180: 11 ).

В склепе 520 Усть-Альминского некрополя обнаружено серебряное окончание ножен меча типа «Майнц», а близ Краснозоренского городища – окончание ножен меча типа «Помпеи» ( Дорошко , 2012. С. 39, 40, 42, 43. Рис. 5: 1 ).

Публикуемый экземпляр по длине и оформлению плеч клинка отличается от основного типа раннего имперского пехотного меча периода Августа – Клавдия типа «Майнц». Его можно причислить к разрозненной группе находок вне территории Апеннинского полуострова ( Feugère , 1994. P. 1. Fig. 10: 1 ; Bishop, Coultston , 2006. P. 54–56. Fig. 25; Miks , 2007. P. 38–51. Abb. 12), которую объединяют в группу «Gladius Hispaniensis», о генезисе и атрибуции которых не прекращаются дискуссии. Поскольку археологические образцы не соответствуют представлениям о гладиусе, сформировавшимся по сведениям античных письменных источников, издатель корпуса находок римского имперского клинкового оружия Кристиан Микс, отнес мечи республиканской эпохи, имеющие длину клинка более 600 мм, к спатам, которыми была вооружена союзная римлянам кавалерия. Иcследователь считает, что эти мечи имеют латенское происхождение, но испытали опосредованное воздействие Gladius Hispaniensis ( Miks , 2007. P. 19–23, 43–51). Но пока в целом преобладает точка зрения о том, что данную группу, в отсутствие других находок, следует относить к Gladius Hispaniensis, которые, скорее всего, являются модифицированными латенскими мечами, нежели воспроизведением кельтиберийских прототипов ( Quesada Sanz , 1997. Р. 266, 268. Fig. 12–16; Rapin , 2001; Istenič , 2019. P. 31–40. Fig. 14–17).

Вместе с мечом эволюционировал и латенский тип ножен, превратившихся в металлический каркас с деревянными или кожаными стенками.

Появление нового типа мечей в период позднего эллинизма, наполненного жестокими войнами, способствовало его быстрому и широкому распространению, о чем свидетельствует география находок. Так, публикуемый экземпляр по размерным параметрам и морфологическим характеристикам можно сопоставить с мечом с остатками каркаса ножен, найденным в погребении в Иерихоне, датированном по угвентариям в пределах II в. до н. э. (очевидно, не ранее 159 г. до н. э. – времени появления селевкидских войск в Иерихоне) ( Stibel , 2004) (рис. 3: 3 ). Гладиус с подобными ножнами был найден в Моссаде, где, возможно, хранился в арсенале Ирода Великого ( Stibel, Mageness , 2007. Р. 3–4. Pl. 4).

Меч, найденный вместе с остатками каркаса железных ножен с бронзовыми деталями, который уверенно можно отнести к числу республиканских гладиусов, происходит из п. Ј/21 некрополя в Богазкёе. Ю. П. Зайцев датирует его временем непосредственно после крушения державы Митридата VI (Зайцев, 2008. С. 9, 11. Рис. 4: 1).

Вместе с мечом из Иерихона было найдено одно железное кольцо, которое, вероятно, служило для подвески ножен ( Stibel , 2004. Ill. 266). В нашем случае следов приспособлений для подвески не было обнаружено. Возможно, они были утрачены или не сохранились.

В Прикубанье данный меч, очевидно, мог попасть в период митридатовых войн, вместе с воином-наемником. Возможно, он является трофеем. Однако по сообщению Плутарха, Митридат перед второй войной приказал ковать мечи по римскому образцу (Plut. Luc. 7.4). Соответственно, такие мечи могли получить и союзные варвары.

Следует отметить, что расположение данного меча у бедра, рукоятью над поясом, также скорее связано с античным влиянием. Рядовые римские воины носили меч на правой стороне, поскольку так было удобнее выхватывать его из-под большого щита. Центурионы и вышестоящие офицеры носили меч на поясе слева, что являлось признаком их звания ( Miks , 2007. Taf. 301; Конноли , 2009. С. 298). Эллинистический способ ношения меча кавалеристами подразумевал его ношение на левой стороне на перевязи через плечо, с рукоятью на уровне живота ( Miks , 2007. Taf. 299). Так, например, носит его Александр на знаменитой помпейской мозаике из дома Фавна, изображающей кульминацию битвы при Иссе ( Конноли , 2009. С. 69).

К сожалению, датировка публикуемой находки целиком основана на косвенных данных: можно ее обозначить как вторую половину II в. до н. э. – I в. до н. э. Следует подчеркнуть, что это первая находка римского оружия республиканского времени не только в Прикубанье, но и на территории России. Ее интерпретация, как, впрочем, и многих других предметов вооружения, является гипотетической.

Следует отметить, что достоверных находок латенских мечей в Прикубанье пока нет. В качестве такого оружия рассматривают меч из «Острого» кургана близ хут. Зубовского, опубликованный А. М. Хазановым, который отнес его к 1-му типу мечей «без металлического навершия с прямым перекрестием» ( Хазанов , 1971. С. 17, 21. Табл. ХIII: 4 ; Раев , 1979. С. 262). Этот меч не был издан исследователем кургана – Н. И. Веселовским, опубликовавшим лишь золотое с зеленым камнем «навершие кинжала» (ОАК за 1900 г. С. 44. Рис. 104). Указанные в монографии А. М. Хазанова размеры находки также соответствуют кинжалу ( Хазанов , 1971. С. 113. Прилож. 4. № 79). Откуда получено полное изображение меча – остается неизвестным. Не исключено, что это результат путаницы, которая часто сопровождает издание плохо документированных материалов дореволюционных раскопок7.

Возможно, как латенский меч можно рассматривать находку из п. № 1 кургана. 16 у с. Брилевка в Херсонской области: с узким клинком, длиной 648 см, с покатыми плечиками пяты клинка и округлым штырем рукояти ( Симоненко ,

1993. С. 15, 25. Рис. 4: 2 ). В этом погребении была обнаружена фибула среднела-тенской схемы: вариант 1, 1-я серия – не позднее середины I в. до н. э. ( Кропотов , 2010. С. 44, 45). Меч с остатками деревянных ножен был уложен на правую руку погребенного.

Определенные параллели латенскому/римскому клинковому оружию можно также увидеть в мече из п. № 10 кургана 40 могильника у хут. Арпачин на Нижнем Дону: меч с длиной клинка около 70 см, почти прямоугольными плечиками, с длинной штыревой рукоятью имеет вогнутые в центральной части лезвия, расширяющиеся к окончанию ( Раев , 1979. С. 260–262. Рис. 1: 1 ; Quesada Sanz , 1997. Fig. 8). Однако клинок не имеет подчеркнутого острия. Датировка погребального комплекса по «неапольской» фибуле среднелатенской схемы: вариант 2, 1-я серия – не позднее середины I в. до н. э. ( Кропотов , 2010. С. 50, 53). Меч с остатками деревянных ножен был уложен «вдоль правого бока погребенного».

Что касается предполагаемых находок собственно римского клинкового оружия или подражаний ему в степной зоне Северного Причерноморья, то, весьма вероятно, к ним следует отнести меч из п. № 3 кургана 8 близ с. Водославка в Херсонской области ( Симоненко , 1993. С. 40, 80, 81. Рис. 11: 1 ). Его клинок длиной 59 см имеет хорошо выделенное острие, плечики пяты клинка покатые, а длинная штыревая рукоять на конце имеет маленькое квадратное бронзовое окончание ( Симоненко , 2010. С. 42. Рис. 28: 4 ). На лезвии и рукояти – следы дерева, но металлических деталей ножен нет. Датировка комплекса по железной проволочной подвязной фибуле раннего первого варианта 1-й серии относится ко времени около последней четверти I в. до н. э. – не позднее середины I в. н. э. ( Кропотов , 2010. С. 71, 72, 81). Как и меч из Прикубанья, он был уложен вдоль левого бока погребенного, между телом и рукой, с рукоятью на плече на уровне груди. По размерам и морфологии данный экземпляр вполне соответствует республиканским гладиусам.

Список литературы Gladius hispaniensis из погребения в Прикубанье

- Алексеева Е. М., 1982. Юго-восточная часть некрополя Горгиппии // Горгиппия. II. Материалы Анапской археологической экспедиции / Под ред. И. Т. Кругликовой. Краснодар: Краснодарское кн. изд-во. С. 5-116. EDN: YOCHUR

- Беглова Е. А., Эрлих В. Р., 2018. Меоты Закубанья в сарматское время (по материалам Тенгинского грунтового могильника). М.; СПб.: Нестор-История. 384 с.

- Горончаровский В. А., 2018. Элементы римского военного снаряжения в боспорской армии первых веков нашей эры // История военного костюма: от древнего мира до наших дней: материалы III Междунар. воен.-ист. конф. (Санкт-Петербург, 23 ноября 2017 г.) / Под ред. А. В. Арановича, Д. Ю. Алексеева. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т промышл. технологий и дизайна. С. 3-13.

- Дорошко В. В., 2012. Поход Плавтия Сильвана в Таврику: мифы и реалии // Историко-культурное наследие Тарханкута: новые тенденции развития, новые возможности: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию создания заповедника "Калос Лимен" и 25-летию открытия Черноморского ист.-краевед. музея / Сост. А. Р. Кемалова. Черноморское; Симферополь: Н. Ор1апда. С. 34-46.

- Журавлев Д. В., Ломтадзе Г. А., 2022. Столовая посуда и светильники из Резиденции Хрисалиска // ДБ. Т. 27. М.: ИА РАН. С. 59-100. EDN: QWADQK