Глиняная зооморфная пластика эпохи поздней бронзы из Нижнего Прииртышья: особенности морфологии

Автор: Селин Д.В., Чемякин Ю.П.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Выполнен анализ морфологических особенностей образцов зооморфной глиняной пластики с территории Нижнего Прииртышья, с поселений Чилимского микрорайона и Лучкино I, с применением 3D-моделирования. Всего было изучено десять целых и девять фрагментированных скульптур, обнаруженных в комплексах с гребенчато-ямочной керамикой. Выделено три типа: изображения медведей, лисицы и птиц. Типы разделяются на подтипы и варианты, для каждого из которых характерны свои особенности морфологии и орнаментации. Все фигурки медведей объединяет детализация морды, акцент на нос и глаза, приемы нанесения узоров. Уникально стилизованное изображение лисицы, на нем обозначены характерные черты этого хищника: узкая вытянутая морда, заостренные уши, длинный объемный хвост. Фигурки птиц также стилизованы, их объединяет наличие анатомических деталей. Скульптуры подтипа 2 отражают попытки передачи динамики движения. Проанализированная коллекция находит аналогии в материалах эпохи поздней бронзы Западной Сибири в лозьвинской, атлымской, барсовской культурах.

Нижнее Прииртышье, поздний бронзовый век, глиняная пластика, 3D-моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147251709

IDR: 147251709 | УДК: 903.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-7-97-107

Текст научной статьи Глиняная зооморфная пластика эпохи поздней бронзы из Нижнего Прииртышья: особенности морфологии

Исследование выполнено за счет Российского научного фонда, грант № 23-18-00424,

Purpose. Morphological features of zoomorphic clay sculptures from the Lower Pritishye region, specifically from the Chilimka microdistrict and Luchkino I settlements, were analyzed. Ten whole and nine fragmented sculptures found in complexes with comb-pit ceramics were studied. A 3D modelling method using a RangeVision Pro laser scanner was employed to study the sculptures.

Results . There are three types of clay sculptures: bears, foxes and birds. The types are internally divided into subtypes and variants, each of which has its own unique features: differences in shape, degree of stylization, presence of holes and notches for fixing, and ornamentation. All bear figurines are united by the detailing of the muzzle, emphasis on the nose and eyes, and technical methods of ornamentation - dimpled indentations and dashing. The objects could have been used as part of various complex compositions. Fragmented sculptures indicate the replicability of this image and may testify to the presence of a tradition of ritual spoilage of these items. The sculptural image of a fox is unique. Despite the high level of stylization, it shows the characteristic features of this predator. Images of birds are also stylized, but they are united by the presence of anatomical details - the highlighted head, beak, tail and open wings. The figurines were decorated with the same technical methods of ornamentation. The presence of holes for fastenings indicates that these pieces could have been used in various compositions. Figurines of subtype 2 reflect attempts to convey the dynamics of movement.

Conclusion . The analyzed collection finds analogues in the materials of the Late Bronze Age of Western Siberia. This is especially characteristic of bear and bird figurines. Stylistically similar sculptures were found on the sites of the lozvino, atlym and barsovo cultures. Animal sculptures of different types had different functional and ritual functions.

Acknowledgements

The study was supported of the Russian Science Foundation, project no. 23-18-00424,

Глиняная антропоморфная и зооморфная пластика была широко распространена на территории Западной Сибири и Урала начиная с эпохи неолита и вплоть до позднего Средневековья. Существует обширная библиография, посвященная этой теме (см.: [Мошинская, 1976; Молодин, 1992; Сериков, 2014] и др.). Среди зооморфных изделий наиболее распространены изображения медведей и птиц. Скульптурные фигурки медведей и отдельно их голов встречаются на памятниках огромной территории от Урала до Тихоокеанского побережья. Они изготавливались из разных материалов – глины, камня, кости и др. Несмотря на довольно высокий уровень стилизации, на этих изделиях хорошо переданы отличительные особенности зверя – характерная форма головы и морды, часто выделен нос, небольшие глаза, обозначена пасть [Васильевский, Окладников, 1980]. Водоплавающая птица как сюжет в искусстве получила распространение в лесной полосе Европейского Севера, Урала и Западной Сибири как минимум с неолита (см.: [Гурина, 1972; Усачева, 1998, с. 117–118, Сериков, 2014, с. 54– 57, 71] и др.). Миниатюрная фигурка гуся (?) происходит с поселения эпохи бронзы Черно- реченское I, предварительно датируемого временем до середины II тыс. до н. э. [Косинская, 1998, с. 100–102, рис. 5, 6]. Реже встречаются изображения, которые можно условно назвать боровой дичью.

Еще сравнительно недавно в таежном Обь-Иртышье были известны лишь единичные находки глиняных скульптурок. Первая большая серия была обнаружена в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в ходе работ И. Г. Глушкова и Т. М. Захожей на территории Нижнего Прииртышья на памятниках позднего бронзового века Чилимского микрорайона и поселении (жертвенном месте) Лучкино I. Но до сих пор она не получила должного освещения в литературе. Опубликована краткая информация о ней в тезисах и монографическом исследовании, посвященном керамике эпохи поздней бронзы Нижнего Прииртышья [Глушков, Захожая, 2000; 2011]. В 2022 г. в ходе работ с коллекциями Барсовой Горы в Сургутском краеведческом музее мы получили информацию о том, что в его фондах хранятся коллекции и полевая документация из раскопок И. Г. Глушкова и Т. М. Захожей в Чилимском микрорайоне 1.

Чилимский микрорайон представляет собой скопление археологических памятников (ок. 25), расположенных в устье р. Чилимки (правый приток р. Конды, в 25–30 км от места ее впадения в р. Иртыш).

Источниковую базу составили целые (10 экз.) и фрагментированные (9 экз.) глиняные скульптурки различных животных. Следует отметить неудовлетворительную полевую документацию, не позволившую однозначно привязать всю пластику к конкретным памятникам. Многие фигурки оказались без шифра, часть пакетов – без подписей. Но, судя по сохранившейся информации от исследователей, все они происходят из комплексов с гребенчатоямочной керамикой эпохи поздней бронзы [Глушков, Захожая, 2000].

Цель – анализ морфологических особенностей образцов зооморфной глиняной пластики с территории Нижнего Прииртышья с поселений Чилимского микрорайона и Лучкино I.

Для детального анализа особенностей морфологии и орнаментации фигурок был применен метод 3D-моделирования. Он является неразрушающим, что позволяет получать продольные и поперечные разрезы целого изделия, не повреждая сам предмет, анализировать особенности нанесения узоров, строить карты высот, получать размерные характеристики. Для создания 3D-моделей применялся лазерный сканер RangeVision Pro. Была выполнена съемка всех изделий в нескольких проекциях на поворотном столике. После этого производилось объединение в одну полную модель в специализированном программном обеспечении с погрешностью менее 0,15 мм с последующей обработкой.

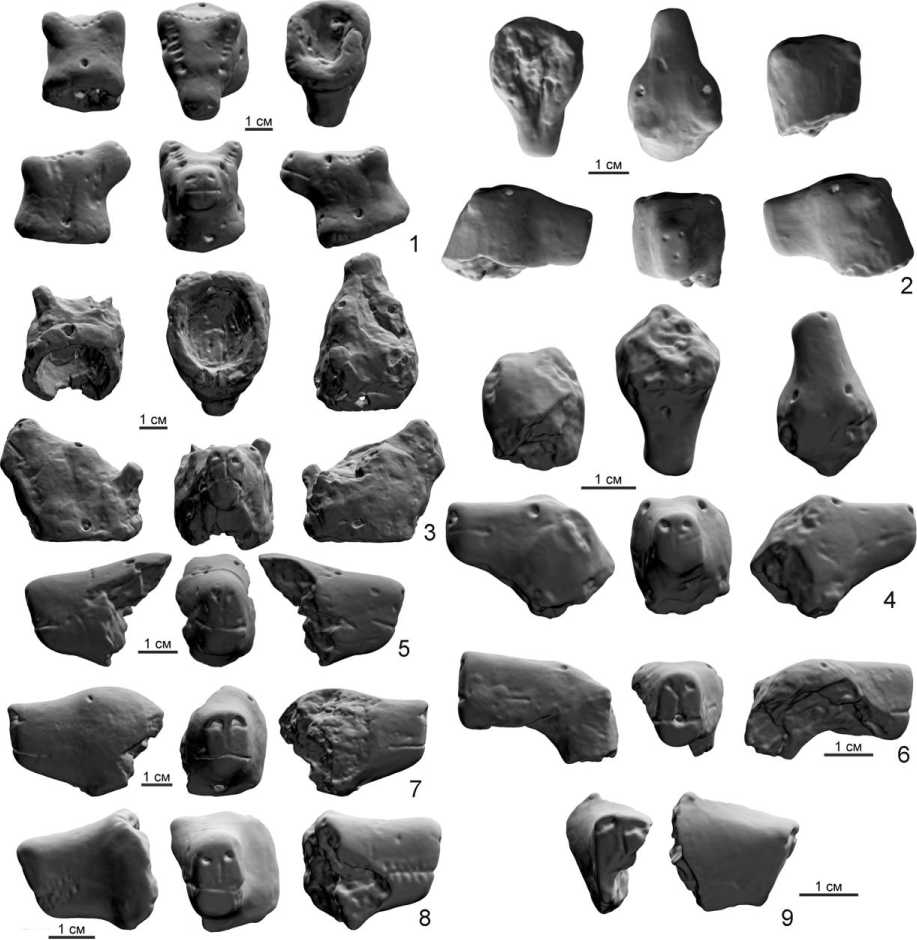

Изображения медведей. Скульптура 1, поселение Чилимка I (рис. 1, 1 ). Голова имеет округлое основание и выемку для крепления, выделенную шею, морда слегка вытянута вперед. На ней обозначены характерные черты – массивный нос, маленькие глаза, ноздри и рот, нанесенный гладким орнаментиром. Уши округлой формы расположены по бокам. От верхушек ушей к глазам спускаются два ряда овальных вдавлений. В нижней части имеется четыре сквозных отверстия, предназначенных, по всей видимости, для крепления. Максимальные размеры: длина морды – 3,1 см, ширина – 2,8 см, высота – 3,7 см.

Скульптура 2, поселение Чилимка VII (рис. 1, 2 ). Голова с округлым основанием и короткой шеей. Морда вытянута вперед, ямочными вдавлениями обозначены рот, носовые пазухи и глаза. По бокам нанесены две тонкие линии, возможно обозначающие пасть. Задняя часть фигурки сглажена вниз, уши округлой формы прижаты назад и располагаются по бокам. Фигурка покрыта черной краской, стершейся по краям. Максимальные размеры: длина – 3,1 см, ширина – 2,2 см; высота – 2,6 см.

Рис. 1. Тип 1, подтип 1, вариант 1. 3D-модели скульптур голов медведей с поселений Чилимка I ( 1 ), VII ( 2 , 5 , 6 , 8 ), VIII ( 4 ), XXI ( 3 ), XXII ( 7? , 9 ), в разных проекциях: 1 – скульптура 1; 2 – скульптура 2; 3 – скульптура 3; 4 – скульптура 4; 5 – скульптура 8; 6 – скульптура 9; 7 – скульптура 10; 8 – скульптура 11; 9 – скульптура 12

Fig. 1. Type 1, subtype 1, variant 1. 3D models of bear head sculptures from the settlements Chilimka I ( 1 ), VII ( 2 , 5 , 6 , 8 ), VIII ( 4 ), XXI ( 3 ), XXII ( 7? , 9 ), in different projections: 1 – sculpture 1; 2 – sculpture 2; 3 – sculpture 3; 4 – sculpture 4; 5 – sculpture 8; 6 – sculpture 9; 7 – sculpture 10; 8 – sculpture 11; 9 – sculpture 12

Скульптура 3, поселение Чилимка XXI (рис. 1, 3 ). Голова с округлым основанием и слегка выделенной шеей. Морда вытянутая, глаза и носовые пазухи обозначены ямочными вдавле-ниями, детали носа и рта намечены прочерчиванием гладким орнаментиром, от ноздрей к пасти спускается вертикальная черта. На дополнительных бугорках располагается зона глаз. Одно ухо утрачено, второе, подтрапециевидной формы, расположено сбоку. В нижней части есть три сквозных отверстия, еще одно, судя по всему, было утрачено. Максимальные размеры: длина – 5,6 см, ширина – 3,3 см; высота – 3,4 см.

Скульптура 4, поселение Чилимка VIII (рис. 1, 4 ). Голова с округлым основанием и выделенной шеей. Возможно, в нижней части располагалось отверстие, к настоящему моменту утраченное. Морда вытянута, глаза и носовые пазухи отмечены ямочными вдавлениями, детали носа (вертикальная линия от ноздрей к пасти) и рта слегка выделены гладким орнамен-тиром или тонкой палочкой. Задняя часть фигурки сглажена вниз, уши утрачены. Максимальные размеры: длина – 2,8 см, ширина – 1,9 см; высота – 2,2 см.

Скульптура 5, поселение (жертвенное место) Лучкино I (рис. 2, 1 ). Основание трапециевидное, без выделенной шеи. Морда вытянута, выделен крупный нос. Носовые пазухи, рот и глаза четко не обозначены, но намечены. Уши небольшие подтреугольной формы сформованы по бокам на затылке. Максимальные размеры: длина – 6 см, ширина – 4,8 см; высота – 3,6 см.

Скульптура 6, поселение (жертвенное место) Лучкино I (рис. 2, 2 ). Основание подтрапециевидное, шея не выделена. Морда вытянута, детали (носовые пазухи, рот, глаза) не обозначены. Но можно отметить небольшое вдавление на месте глаза с правой стороны головы, и овальное углубление с правой же стороны на месте ноздри. Уши овальной формы располагаются на затылке по бокам. Отверстия для крепления отсутствуют. Максимальные размеры: длина – 5,3 см, ширина – 3,3 см; высота – 3,2 см.

Скульптура 7, поселение Чилимка VIII (рис. 2, 4 ). Фигурка медведя, изображенного в полный рост, плохой сохранности. Голова и туловище были изготовлены отдельно. Морда вытянута вперед, детали не обозначены, шея короткая. На туловище в передней части небольшими бугорками обозначены передние лапы, задние утрачены. На задней части имеется вертикальная выемка, предназначенная для крепления фигурки на штыре. Максимальные размеры: длина головы – 2,4 см, ширина туловища – 2 см; высота фигурки – 3,6 см.

Рис. 2. Тип 1, подтип 1, вариант 2 ( 1–3 ). Тип 1, подтип 2 ( 4 ). 3D-модели скульптур медведей с поселений Лучкино I ( 1 , 2 ), Чилимка VII ( 3 ), VIII ( 4 ) в разных проекциях: 1 – скульптура 5; 2 – скульптура 6; 3 – скульптура 13; 4 – скульптура 7

Fig. 2. Type 1, subtype 1, variant 2 ( 1–3 ). Type 1, subtype 2 ( 4 ). 3D models of bear sculptures from the settlements of Luchkino I ( 1 , 2 ), Chilimka VII ( 3 ), VIII ( 4 ) in different projections: 1 – sculpture 5; 2 – sculpture 6; 3 – sculpture 13; 4 – sculpture 7

Скульптуры 8–13, поселения Чилимка VII (рис. 1, 5 , 6 ; рис. 2, 3 ), VIII (рис. 1, 8 ), XXII (рис. 1, 7? , 9 ). Представлены фрагментами головок медведей разной степени сохранности, изготовленных в схожей стилистической манере. Имеют выраженную вытянутую морду, носовые пазухи и глаза отмечены ямочными вдавлениями, детали носа и рот – прочерчиванием (кроме скульптуры 13 – рис. 2, 3 ). У скульптуры 10 внизу сохранились часть округлого основания и небольшое отверстие для крепления (рис. 1, 7 ). У скульптуры 13 отсутствует четкая детализация морды.

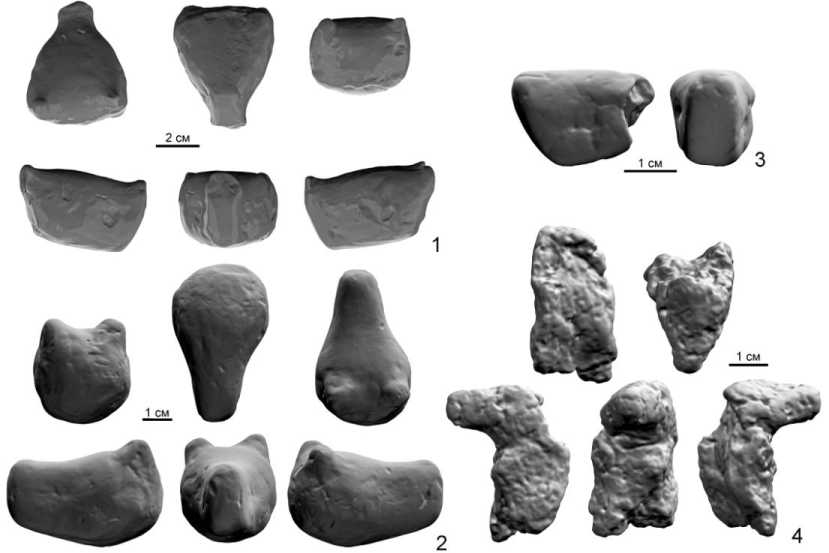

Изображение лисицы , памятник Чилимского микрорайона (возможно, Чилимка I) или Лучкино I (рис. 3, 1 ). Фигурка характеризуется стройным телом с узкой вытянутой мордой и обозначенными приподнятыми вверх заостренными ушами. В задней части смоделирован объемный хвост длиной ок. 6,4 см при общей длине фигурки 11,6 см. Лапы четко не обозначены, в нижней части фигуры по длинной стороне сформована выемка. В передней части хвоста имеется широкое углубление, которое заканчивается сквозным отверстием диаметром до 0,35 см, которое могло служить для крепления и подвешивания. Несмотря на высокую степень стилизации, в этой фигурке проявляются морфологические черты, характерные для обыкновенной, или рыжей, лисицы, к которым относятся особенности строения морды, тела и хвоста, пропорции тела [Герасимов, 1950] 2.

Изображения птиц. Скульптура 1, поселение Чилимка I (рис. 4, 1 ). Головка небольшая, переходит в туловище через толстую шею. С оборотной стороны оформлен небольшой выступ, обозначающий клюв. От него к центру фигурки спускается ряд насечек. Туловище слегка выпуклое. Крылья стилизованы и оформлены как выступы по бокам туловища, широкий хвост также стилизован и передан в виде выступа сзади. Они украшены тонкими параллельными линиями (на крыльях – косыми), нанесенными гладким орнаментиром. В центре тулова имеется сквозное отверстие диаметром до 0,85 см, которое могло служить для подвешивания или крепления на штыре. Рядом с отверстием в верхней части имеется небольшое повреждение. Максимальные размеры: длина фигурки – 5,5 см, ширина – 3,4 см; высота – 1,8 см.

Скульптура 2, поселение Чилимка VII (рис. 4, 2 ). Голова и шея четко обозначены и вытянуты, ямочными вдавлениями нанесены глаза. С оборотной стороны небольшим подтреугольным выступом намечен клюв. В передней части за шеей по бокам смоделированы небольшие крылья, загнутые вниз. В задней части оформлен лопатообразный хвост шириной ок. 1,9 см. По центру тулова снизу имеется глухое отверстие диаметром до 0,4 см. По длинной стороне фигурка изогнута по дуге. Максимальные размеры: длина – 7,2 см, ширина – 4,1 см, толщина – 2 см.

Скульптура 3, поселение (жертвенное место) Лучкино I (рис. 4, 3 ). Сохранились боковая и задняя части. По особенностям морфологии схожа со скульптурой 1. Крыло и хвост стилизованы и оформлены выступами, на них прочерчиванием нанесены узоры, обозначающие,

Рис. 3. Тип 2. 3D-модель скульптуры лисицы с поселения Чилимка I или Лучкино I (?) в разных проекциях ( 1 ). 3D-модель фрагмента глиняной скульптуры с поселения Чилимка XXII в разных проекциях ( 2 )

Fig. 3. Type 2. 3D model of a fox sculpture from the settlement Chilimka I or Luchkino I (?) in different projections ( 1 ). 3D model of a fragment of a clay sculpture from the settlement Chilimka XXII in different projections (2)

Рис. 4. Тип 3. 3D-модели скульптур птиц с памятников Чилимка I ( 1 , 4 ), VII ( 2 ), Лучкино I ( 3 ): 1 , 3 – подтип 1, вариант 1; 2 , 5 – подтип 1, вариант 2; 4 – подтип 2

Fig. 4. Type 3. 3D models of bird sculptures from the monuments Chilimka I ( 1 , 4 ), VII ( 2 ), Luchkino I ( 3 ): 1 , 3 – subtype 1, variant 1; 2 , 5 – subtype 1, variant 2 ; 4 – subtype 2

возможно, детали оперения. По центру тулова проходило сквозное отверстие. В публикации И. Г. Глушкова [1991, рис. 1, 5 ] скульптурка фигурирует в составе коллекции Лучкино I. В Сургутском краеведческом музее она лежала в одном пакете с фигурками медвежьих голов, судя по подписи, с поселения Чилимка VII.

Скульптура 4, поселение Чилимка I (рис. 4, 4 ). Сохранилась передняя часть фигурки. У нее длинная, чуть изогнутая шея и голова, слегка опущенная вниз. Глаза не намечены. Шея плавно переходит в тулово с сохранившимися фрагментами поднятых вверх крыльев по бокам. Возможно, птица была изображена в полете.

Скульптура 5, поселение Чилимка XVII (рис. 4, 5 ). Также сохранилась только передняя часть с длинной и толстой, расширяющейся шеей и головой с обозначенными на ней глазами. На нижней стороне головы выделен открытый клюв. В верхней части фигурки по всей длине нанесены три ряда вдавлений гладким орнаментиром. И. Г. Глушков и Т. Н. Соболь-никова относят поселение к эпохе ранней бронзы [2005, с. 45].

Фрагмент глиняной скульптуры , поселение Чилимка XXII (рис. 3, 2 ) . Обломок части фигурки с вытянутой, приостренной и заглаженной частью с постепенным расширением к месту излома, округлый в сечении. Максимальные размеры: длина – 2,3 см, диаметр – 1,8 см.

Проанализированные глиняные скульптуры эпохи поздней бронзы с территории Нижнего Прииртышья (Чилимский микрорайон и Лучкино I) по их видовой принадлежности и особенностям морфологии можно подразделить на три типа, несколько подтипов и вариантов.

Тип 1 – медведи (см. рис. 1, 2). К нему относятся небольшие зооморфные фигурки, выполненные с разной степенью стилизации. По полноте изображения выделяются два подтипа – головы зверя и полные фигуры. Первый представлен двумя вариантами.

Подтип 1, вариант 1 (рис. 1; скульптуры 1–4) – головки с выделенной шеей и вытянутой мордой, детали (нос, рот, глаза) могут быть обозначены комбинацией ямочных вдавлений и прочерчивания. Уши округлые или подтреугольные. Основания фигурок (снизу шеи) округлые, с выемкой. На части скульптур сохранились небольшие отверстия для крепления. К этому варианту может быть отнесена часть фрагментированных скульптур (9, 10).

Подтип 1, вариант 2 (рис. 2, 1–3 ; скульптуры 5, 6, 13) – головки с подтрапециевидным основанием без выемки, шея не выделена. Для них характерна минимальная детализация – отсутствуют обозначения глаз, рта, носовых пазух. Уши небольшие, треугольные или овальные, расположены в задней части. Отверстия для крепления отсутствуют. Но стоит отметить скульптуру 6 (см. выше) в связи с гипотезой, высказанной С. Ф. Кокшаровым, о преднамеренной различной передачей глаз у одного существа [Кокшаров, 2014, с. 79–80]. Еще одно изображение этого варианта было найдено в низовьях Конды на поселении атлымской культуры Большая Сага 25 [Собольникова, Кузина, 2021, с. 382, рис. 59, 1 ].

Подтип 2 (рис. 2, 4 ; скульптура 7) – изображение медведя в полный рост. Схематично изображены лапы, морда детализована минимально. В задней части имеется выемка для крепления на вертикальной основе.

Тип 2 (рис. 3, 1 ) – уникальное изображение лисицы со стройным телом, узкой вытянутой мордой, объемным длинным хвостом, отверстием для крепления.

Тип 3 (рис. 4) – стилизованные изображения птиц с опущенной или поднятой головой, распахнутыми крыльями. Фигурки могут украшаться насечками и прочерченными линиями и иметь отверстия для крепления. Выделяются два подтипа. Первый представлен стилизованными изображениями боровой дичи (тетеревиных), тулово которых в профиль изогнуто по дуге. Второй, вероятно, изображает водоплавающую птицу в полете.

Подтип 1, вариант 1 (скульптура 1; рис 4, 1 ) – тулово плавно переходит в голову, короткая шея слабо выражена. Клюв обозначен небольшим выступом на нижней стороне головы. Широкие крылья и хвост оформлены в виде выступов, на них нанесен орнамент в виде прочерченных линий, подчеркивающий общую форму изделий. В центральной части тулова имеется сквозное отверстие (диаметр 0,4–0,85 см). Вероятно, к этому варианту относится и обломок фигурки 3 (рис. 4, 3 ).

Подтип 1, вариант 2 (скульптура 2; рис. 4, 2 ) – фигурка с относительно вытянутой шеей и головой с выделенными глазами, подтреугольным клювом. Короткие крылья загнуты вниз, хвост лопатообразной формы. Несквозное отверстие меньшего диаметра (до 0,4 см) расположено в нижней части.

К этому варианту, возможно, относилась и скульптура 5 (рис 4, 5 ), датированная ранним бронзовым веком. Истоки же этого подтипа, не исключено, уходят еще в неолит (Евстюни-ха I [Усачева, 1998, рис. 1, 5 , с. 116; Сериков, 2014, с. 54]).

Подтип 2 (скульптура 4; рис. 4, 4 ) – фигурка с длинной, чуть изогнутой шеей и головой с выделенным клювом (И. Г. Глушков и Т. М. Захожая [2011, с. 53] допускают, что это была «ложка» с навершием, выполненным в виде головы водоплавающей птицы, скорее всего лебедя). Сохранившиеся фрагменты крыльев (?) позволяют предполагать, что птица была изображена в полете.

Итак, на территории Нижнего Прииртышья обнаружена серия стилизованных глиняных скульптур трех разных типов: изображения медведей, лисицы и птиц. Типы также разделяются на подтипы и варианты, каждый из которых имеет уникальные особенности, отличия по форме, степени стилизации, наличию отверстий и выемок для крепления, орнаменту. Стилизация различается от почти реалистичной до едва узнаваемой, от проработки деталей до их отсутствия, что отражало традиционные представления о том, как должны были выглядеть разные типы и подтипы скульптур, и могло зависеть в том числе от индивидуального мастерства лепщиков.

Все фигурки медведей объединяет детализация морды, акцент на нос и глаза, а также технические приемы орнаментации – ямочные вдавления, прочерчивание. Предметы могли ис- пользоваться в составе различных сложных композиций, что подтверждается наличием отверстий и углублений для крепления. Кроме того, фрагментированные изделия указывают на тиражируемость этого образа и могут свидетельствовать о наличии традиции ритуальной порчи этих изделий. Вряд ли они являлись «персональными» фигурами каждого взрослого охотника, представляя собой его охранителя, способного приносить удачу [Глушков, Захожая, 2011, с. 53]. В этом случае можно было бы ожидать намного большего количества скульптурок на разных памятниках.

Уникально скульптурное изображение лисицы. Несмотря на высокий уровень стилизации, в ней обозначены характерные черты этого хищника: узкая вытянутая морда, заостренные уши, длинный объемный хвост. Наличие небольшого сквозного отверстия может свидетельствовать, что эта фигурка подвешивалась или привязывалась.

Изображения птиц также стилизованы, но их объединяет наличие анатомических деталей – выделенные голова, клюв, хвост, распахнутые крылья. Фигурки украшались теми же техническими приемами орнаментации, что и головы медведей. Наличие отверстий для креплений свидетельствуют о том, что они также могли использоваться в различных композициях. Фигурки подтипа 2 отражают попытки передачи динамики движения (загнутые вверх или вниз крылья, вытянутая шея), что может свидетельствовать об их использовании в особых ритуальных практиках.

Проанализированная коллекция зооморфной глиняной пластики находит аналогии в скульптурных изображениях эпохи поздней бронзы Западной Сибири. Особенно это характерно для фигурок медведей и птиц. Стилистически схожие образцы, изготовленные из глины, известны в лозьвинской, атлымской, барсовской культурах (см. [Чемякин, 2008; Кокшаров, 2014; Погодин, Труфанов, 2017; Скоробогатова, Кардаш, 2020; Собольникова, Кузина, 2021] и др.). Интересно, что исследователи отмечают встречающуюся иногда раскраску скульптурок черной краской, как на поселении Чилимка VII [Скоробогатова, Кардаш, 2020, с. 101]. Рассмотренными тремя типами изделий не исчерпывается богатство глиняной пластики Нижнего Прииртышья и таежного Приобья в целом в эпоху поздней бронзы. Кроме зоо- и орнитомор-фов здесь найдены антропоморфы, шарики и другие фигурки, в том числе на поселениях Чи-лимского микрорайона (рис. 3, 2 ) и Лучкино I. По всей видимости, глиняные скульптурки разных видов несли разную функциональную и, вероятно, ритуальную нагрузку.