Глиняные тарелки со стилизованными орнитоморфными изображениями из VI разреза Горбуновского торфяника

Автор: Чаиркина Н.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье дана технико-морфологическая характеристика глиняных тарелок со стилизованными орнитоморфными изображениями, обнаруженных на VI Разрезе Горбуновского торфяника в 1926 и 2009 гг. Высказаны предположения о функциональном назначении и датировке изделий. Декоративно-морфологические характеристики глиняных тарелок находят аналогии в материалах сузгунской культуры и позднего этапа черкаскульской, датируемых соответственно не ранее XIII и XIII-XII вв. до н.э. Вероятно, к этому времени можно предварительно отнести и бытование рассмотренных предметов. Сопоставление с сузгунскими культовыми памятниками и андроновскими погребальными не исключает интерпретацию комплекса, связанного с тарелками, как жертвенного или мемориального.

Зауралье, vi разрез горбуновского торфяника, глиняные тарелки со стилизованными орнитоморфными изображениями, археологический контекст, технико-морфологическая специфика, эпоха бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/14523001

IDR: 14523001 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Глиняные тарелки со стилизованными орнитоморфными изображениями из VI разреза Горбуновского торфяника

Археологический контекст

Фрагменты глиняных тарелок обнаружены на VI Разрезе Горбуновского торфяника в 1926 г. в шурфе А Д.Н. Эдинга [1927] и в 2009 г. в раскопе № 60 Н.М. Чаиркиной. На остальной исследованной площади (она составляет не менее 1 500 м 2 ), а также на других торфяниковых и береговых памятниках Зауралья, за исключением, возможно, поселения Калмац-кий Брод, они не найдены. Условиям обнаружения и характеристике коллекций этих изделий, хранящихся в Государственном Историческом музее (ГИМ)**,

Нижнетагильском музее-заповеднике (НТМЗ) и Институте истории и археологии УрО РАН (ИИиА), а также анализу глиняных тарелок без стилизованных орнитоморфных изображений посвящены специальные статьи [Чаиркина, 2012, 2013], поэтому здесь эти вопросы подробно не рассматриваются.

В шурфе А площадью 18 м 2 культурный слой, в котором найдены обломки тарелок, залегал на глубине 0,98–1,40 м от поверхности в торфе черного цвета. В нем зафиксированы остатки деревянного сооружения, большое количество угля и мелких кальцинированных костей; небольшая площадка из светлой глины и скопление камней, явно привнесенных. Обнаружены обломки более 100 сосудов черкаскульского типа и не менее 275 тарелок [Эдинг, 1929].

Значительная часть фрагментов тарелок, найденных в раскопе № 60 в 2009 г., происходит из отвалов шурфа А , расположенного в нескольких метрах к северу, остальные – из культурного слоя, зафиксированного на глубине 0,67–0,93 м. Он содержал скопления угля, мелкие неопределимые кальцинированные

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (55) 2013

кости, сланцевые плитки и куски кварца; вкрапления светлой глины; вертикально вбитые колья. На площади не более 20 м 2 отмечена концентрация фрагментов сосудов и тарелок эпохи бронзы. По вмещающему слою – торфу с глубины –211–220 см – получена радиоуглеродная дата 3 150 ± 70 л.н. (SPb_509).

Материалы

Тарелки – изделия круглой формы с приподнятыми краями и плоским дном, диаметр которого примерно в 2 раза меньше внешнего. Они подразделяются на глубокие, напоминающие невысокие миски, и плоские. Декорировалась внутренняя поверхность тарелок, иногда – краевой срез, редко – внешний край. В формовочной массе визуально фиксируется примесь талька, слюды, реже – шамота, что соответствует рецептуре поселенческой посуды бронзового века Зауралья.

Коллекция ГИМ – 671 фрагмент, происходящий как минимум от 211 тарелок, и 347 обломков, принадлежность которых к той или иной промаркированной тарелке установить сложно.

Коллекция НТМЗ – 70 фрагментов не менее чем от 20 тарелок. Часть обломков принадлежит изделиям, хранящимся в ГИМ и ИИиА. Возможно, не менее 10–12 тарелок (шесть – со стилизованными орнито-морфными изображениями) не представлены в других коллекциях. Первоначально они хранились в ГИМ, а затем были переданы в НТМЗ.

Коллекция ИИиА – 320 обломков 91 тарелки и 155 фрагментов (стенок, краевых, придонных частей и днищ), принадлежность которых к определенному изделию установить сложно. Семьдесят тарелок из 91 представлены в коллекциях ГИМ и НТМЗ.

Общее количе ство тарелок в рассматриваемых коллекциях ГИМ и ИИиА установить довольно сложно, вероятно, не менее 234. Учитывая наличие ок. 500 фрагментов, в т.ч. 150 обломков краевых частей от разных, не промаркированных изделий, можно предположить, что их было не менее, а скорее всего, более 300. Среди 234 экз. 122 (52,1 %) – со стилизованными ор-нитоморфными изображениями, 101 (43,2 %) – без них и 11 (4,7 %) – неорнаментированные. В коллекциях ГИМ и ИИиА присутствуют 77 обломков стенок, 33 краевых и 15 придонных частей с фрагментами ор-нитоморфных изображений, которые сложно отнести к какой-либо пронумерованной тарелке. Они выполнены в том же стиле и сочетаются с теми же элементами декора, что и на рассмотренных ниже изделиях. Несколько отличаются только два птицевидных изображения на обломках придонной части и стенки из коллекции ГИМ. Эти фигуры имеют «закрытое» туловище ромбической формы и выполнены одинарными линиями.

Технико-морфологическая характеристика

Среди изделий со стилизованными орнитоморфными изображениями реконструируемых крайне мало. Подавляющее большинство, вероятно, являлось глубокими тарелками; неглубокие составляли не более 15 %. Большая часть изделий имела диаметр 26–30 см, ок. 30 % – более 31 см, единичные – 15–17 и свыше 40 см. Края чаще всего плавно наклонены, не менее чем у четверти экземпляров – резко загнуты вовнутрь, есть почти прямые.

76 тарелок (62,3 %*) орнаментировано в резной технике и гладким штампом, 33 (27 %) – гребенчатым, 13 (10,7 %) – их сочетанием. Наклонные линии, горизонтальные зигзаги и орнитоморфные изображения чаще всего выполнялись в резной технике, а дуговидные оттиски («скобки») – только гладким штампом. Большая часть косых линий имеет наклон вправо. Корреляции между техникой нанесения, стилистическими особенностями птицевидных изображений и их локализацией на тарелках не наблюдается (см. таблицу ).

Орнитоморфные фигуры схематичны, показаны в профиль. На 86 (70,5 %) изделиях они обращены направо, на 11 (9,0 %) – вероятно, направо. В этой группе ок. 62 % тарелок декорировано в резной технике, 28 % – гребенчатым штампом и 10 % – их сочетанием. Птицевидные фигуры чаще всего изображались сдвоенными параллельными линиями с «открытыми» контурами (31 экз. – 25,4 %) или тремя с «закрытыми» (23 экз. – 18,9 %), реже – двумя с «закрытыми» контурами (11 экз. – 9,0 %) или тремя с «открытыми» (6 экз. – 4,9 %). На шести тарелках они выполнены двумя (№ 25, 30) или тремя (№ 6, 33, 34-I, 34-III) линиями с «открытыми» и «закрытыми» контурами. Еще меньше изделий с орнитоморфными фигурами, части которых имеют разное количество линий: три и четыре (3 экз. – 2,5 %) или две и три (1 экз. – 0,8 %). Также редки изображения, выполненные четырьмя параллельными линиями с «открытыми» контурами (2 экз. – 1,6 %). Значительно фрагментированы фигуры, которые, возможно, переданы одинарной (1 экз. – 0,8 %) или одной и двумя (2 экз. – 1,6 %) линиями. Птицевидная фигура на тарелке № 158 стилистически близка наскальным орнитоморфным изображениям Зауралья: голова и шея показана одинарными линиями, а «закрытое» туловище – сдвоенными.

Значительно меньше тарелок с фигурами, ориентированными налево (25 экз. – 20,5 %). В этой группе 72 % изделий декорированы в резной технике и гладким штампом, 12 % – гребенчатым и 16 % – их сочетанием. Орнитоморфные изображения чаще

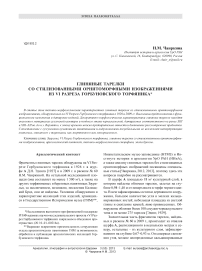

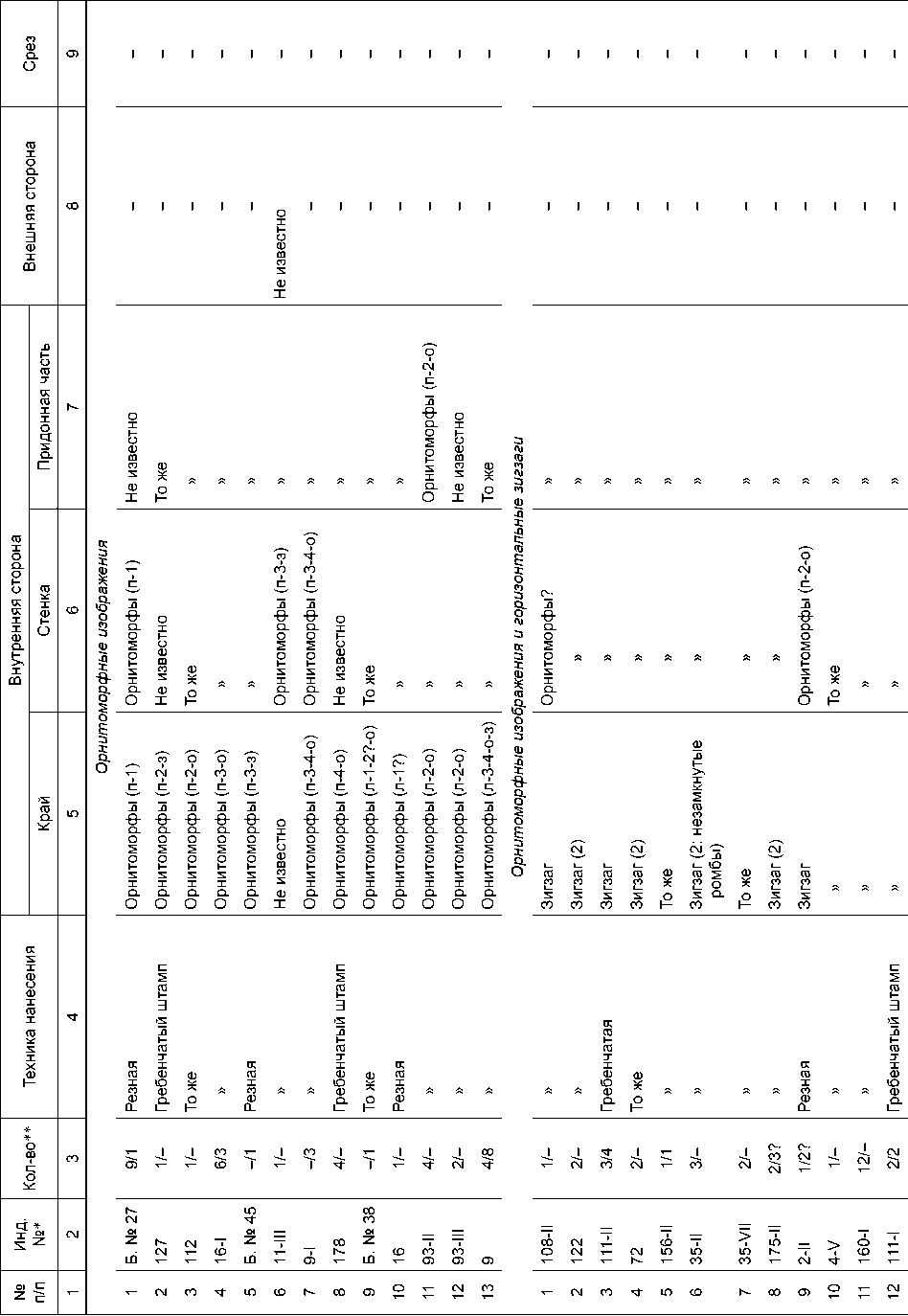

Декор глиняных тарелок из VI Разреза Горбуновского торфяника

Продолжение таблицы

|

о |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||

|

со |

1 |

1 |

го со |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

со 3 |

1 |

ю го 3 |

ГО 3 |

1 |

со 3 |

1 |

1 |

з ф о 5 ГО т |

1 |

1 |

1 |

1 |

з ф о 5 ГО т |

|||

|

"со" СО 3 ■а о 2 Р О |

"со" СО 3 а о Р О |

"со" со з 4 о ° го О- со О |

з ф о 5 ГО т |

|||||||||||||||||||||||

|

О 1— о 0) CQ S 0) т |

Ф |

Ф £ |

о о го ф т |

о 1— о ф го ф т |

го о |

о 1— о ф го S ф Т |

ф |

о 1— о ф го S ф т |

ф |

3 X с; го 5 о 5 (U X 3 § 6-о со 3 ф 5 ■8CL О О о" |

||||||||||||||||

|

'со' со 3 4 о о о |

"со" СО 3 4 о о н О |

"o' со СО с 3 4 о о О |

Ф а СО CL sl 3 Р a i |^ Р га 9 о |

"со" СО 3 4 о о н О |

04 з 4 о о н О |

o' 04 з 4 О О н О |

04 ГО 3 4 о о О |

o' со з 4 о о н о |

'со' со з 4 О О н О |

6 со з 4 о о н О |

"со" СО 04 з 4 о о н О |

04 з 4 о о н О |

04 з 4 о ° Го О |

o' 1 СО з 4 о о н О |

з ф о 5 ГО т |

o' 04 з 4 о о Н О |

О з 4 о о н О |

04 з 4 о о О |

||||||||

|

со |

Ф £ |

О 1— 0) го ф т |

ф |

Ф ^ |

Ф |

|||||||||||||||||||||

|

ю |

Ф го Ф 3 £2 о S О 00 |

го о |

"со" со 3 4 о о о |

S го о |

ф |

го ю |

з со о |

o' 04 з 4 о о О |

со о |

S го |

"со" СО 04 з 4 о о О |

ю о о со о |

го |

o' т со з 4 о о О |

o' 04 з 4 о о О |

з ф о 5 ГО т |

ф ₽ |

|||||||||

|

"Г |

s го 13 го т Ф ю ф |

Ф * |

□; го а |

го т ф ю ф * 5 5 го ф з а |

□; го ф а |

го 3 го т ф ю ф |

□; го ф а |

го 1 го т ф ю ф |

□; го ф а |

го 1 3 го т ф ю ф |

ф |

го т ф ю ф ^ го ф з а |

||||||||||||||

|

со |

4 |

ю |

4 |

7 со |

ю 7 |

^ О |

ю |

7 со |

4 |

ю ю |

со |

4 |

со |

7 04 |

4 |

04 04 |

С4 7 |

5? СО |

со |

со |

7 |

о |

||||

|

04 |

ю со |

3 |

ю со |

со |

m ш |

СО со |

3 |

3 |

ю ш |

о |

со |

Z ш |

со |

СО о |

Ю |

Z ш |

со |

о ю |

04 |

3 |

о со Z ш |

04 04 |

||||

|

О) со |

о |

"Г |

04 |

9 |

9 |

со |

СО |

9 |

О ю |

ю |

04 Ю |

со ю |

ю |

ю ю |

СО Ю |

ю |

04 |

СО |

■* |

ю |

СО |

|

5 ^ । ..... II । । । । । S" ii iii с Ф с ф Ф ГОХ 05 X о т |

|

го 1 1 1 1 1 1 1 1 £ S 1 1 1 S 1 1 1 1 S ф ф ф ф ° ° ° го ° Ф 2 2 2 £2 2 % 05 05 05 s ГО Л X Т X со х н |

|

2 ° g см о о s 2 ‘-с ° а ^ ^ <5 о. $ " см °? Го с С ^ о - ^4 с ГО -т CXJ О i -т 3 П П * п X П т 5 Ф С Фох X О- т I- го о 1- о т 5 5 5 ь 1-0 СО го ГО р- z-x ох го ГО |— ГО 1— го со Фр 9 со со s 5 х р т со со s о го со ф = * § х х х х х х X £ га 5 о 3 5 о. s s <2 * I F § О I О I I I I О со I F- |

|

о ™ о о О OxOxSx^^???-0^^-" СО 3 CXI CXI CXI CM CL СХ| га Q, с с CM CXI СМ "8" д со см I 1 О । о О • • • • । । । 1 1 5 S S 5 5 § 5 5 5 5 S^^S^^^^^S 5 5 5 5 о ^55 1 -e- ■= -e- -e я я я^^ я V ^ | ^ я я я я я Аяя cl го о-5со.5с^со. ф х OSO О ОО От^От^ '^О ОО О п О О 5 2x5 2x5^5^ X 5 S 5 р X Р Р Р Ь рОпрОГ1.Уп.р^рр Р m Р - о о Р Р X У X X 9 s X Р 9 Х^О-Х2О-ГОО-ХГО^^ ХГО^ГОСО^ХХ X 5 X X ХГООхгоОфОХ^ХХ х^хРДтхх о о О-Т^О-Т^Х^О-гоО-О- О_гоО_^У,О-О-О- О з: о ОР О О F О О ОООООсоООО |

|

ф с^ СО ГО со ^ со ■ <О X X X ф х _ S 5^ О со со со 5 со 4 s | О 1 S $^ S з 5 х ф ф ф о 5 — 5 5 5 5 х -Я. х х х I cxj cxj ххх р х X X X X , 1 1 1 S с с с с Ф ГО Ф ГО ГО 2 ГО Ф ГО 2 2 2 ф ГО х 2 5 2 2 2 % % С £2 2 2 2 % С О-ГОрГОГОГОпн OX xO-XQ X ГО 05 05 q S ОтЕтттнсонсо сосонсотттнсо |

|

1= 3 ■= 3 1=3 2 [5 2 [5 2 [5 ГО 05 о ГО Р 05 3 х 3 х 3 х ф 05 1— 05 1— 05 1— хи; кххккхо; хккх ф Ф 05 ГОго^ГО^ГО03 Ф 05 05 m ф СОЛЛЛСОЧфСО со 5 со л л л л л Я ф со я СО 5 о ГО Ф О. ГО Ф Ф о, Ф Ф х н ег а. о_ ст о_ о_ а. ст а. а. |

|

со । ~L ~L i; 5 Ь: ” 4. sz S° см го £° 4. !£? т: го ^ ^ — — Т — го Л см со ^ ^ ^см in ™ со ~Г со |

|

СО СО 1^ СО Ю СО Т — ^ ^ Ю Г- М СО О ■ 00 Ю Т СО СО Г- 05 Т T V Ю О Ю . 05 -с- -с- -с- -с- СО ш CXJ СО CXJ 05 CXJ CXJ CXJ СО СО L£| CXJ СО О> Ш -^- |

|

С- СО — СМ СО ЧГ in ON СО ГО ° ^ ^ 2 5 ^ 2 ^ ” 2 |

Окончание таблицы

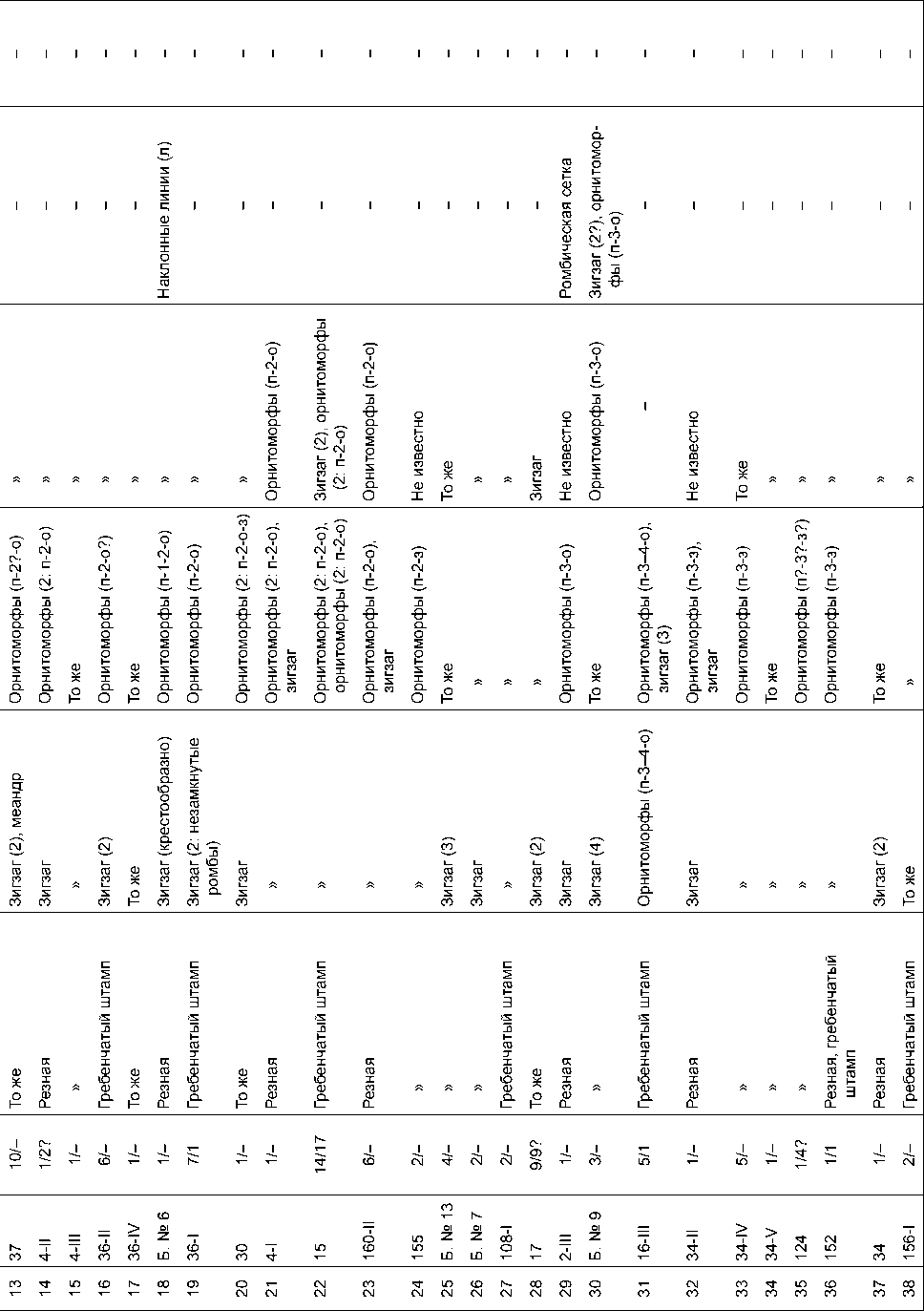

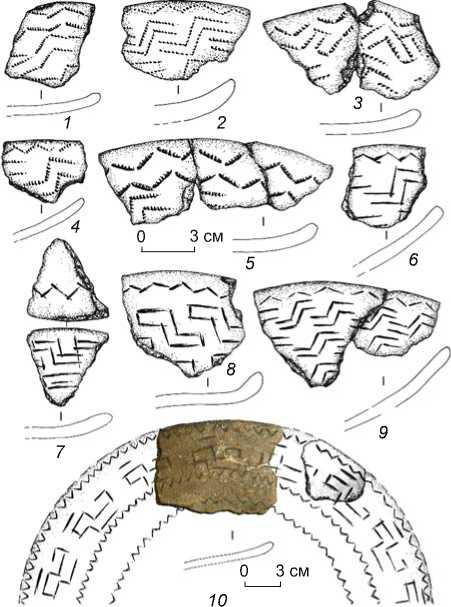

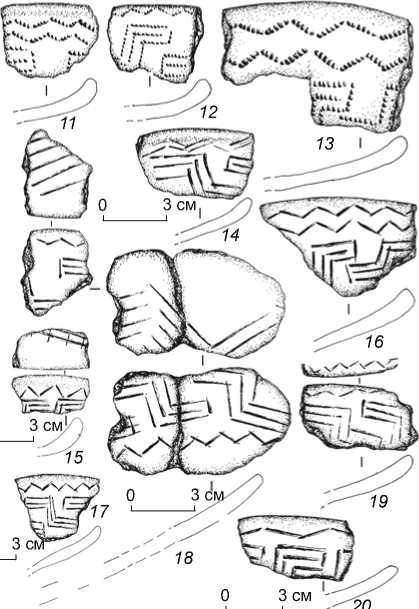

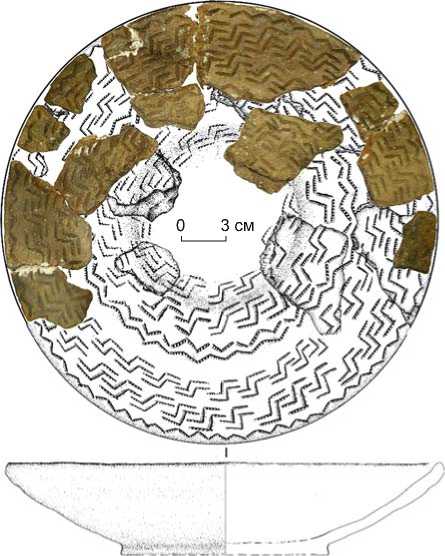

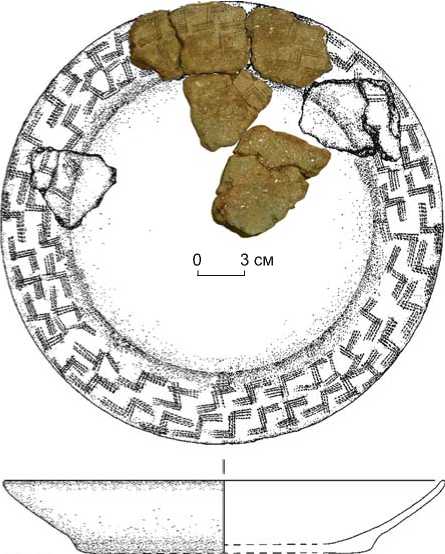

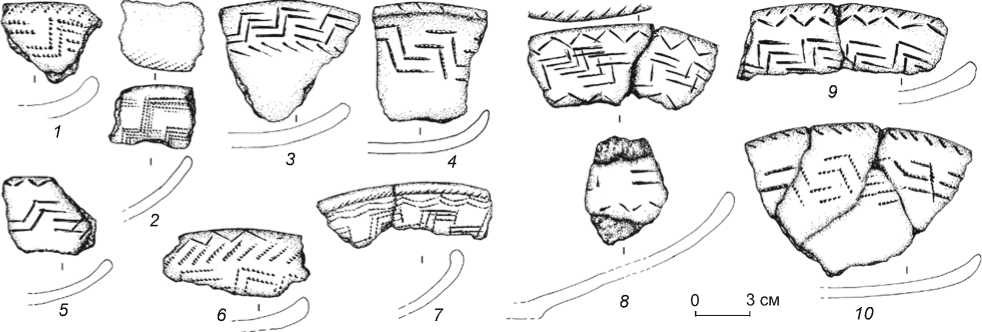

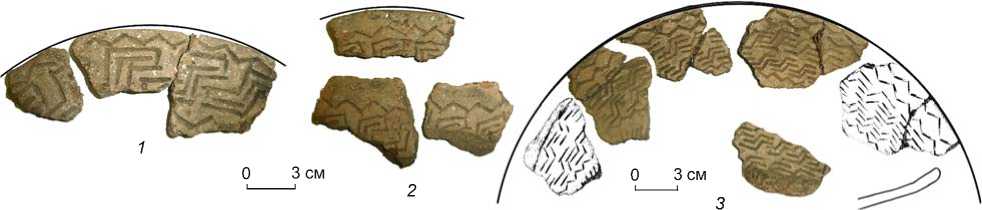

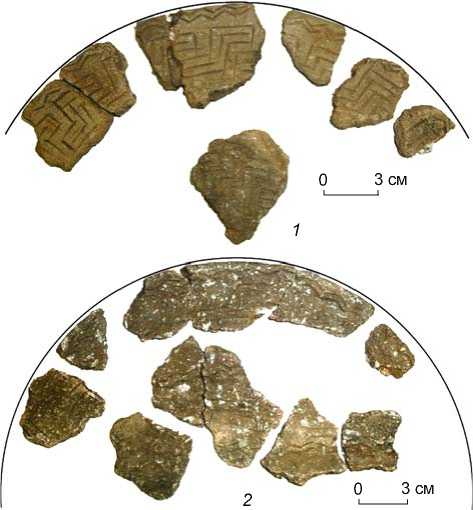

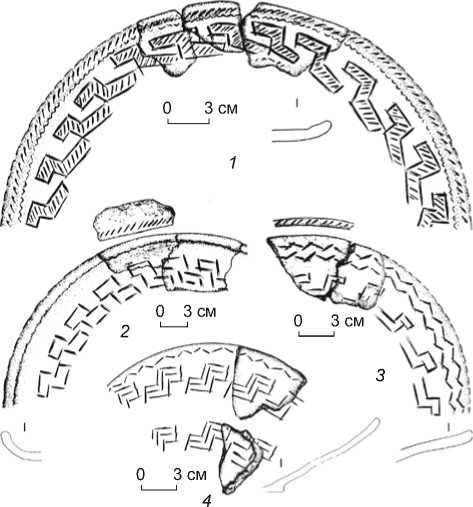

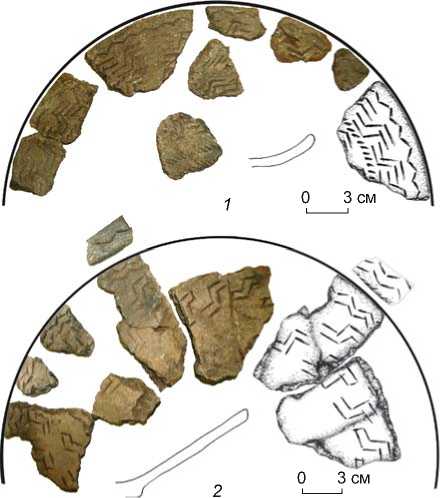

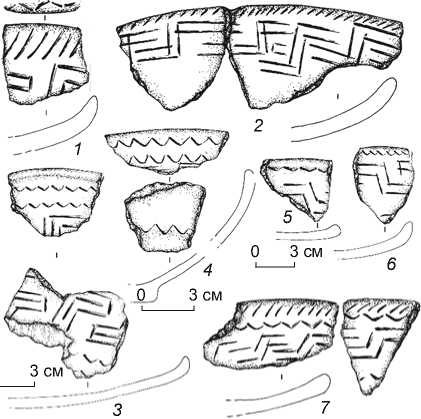

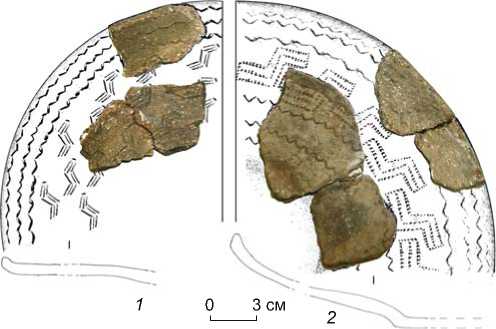

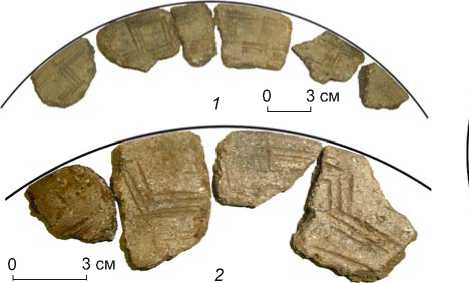

На изделиях с птицевидными фигурами преобладает композиция «горизонтальные зигзаги и орнито-морфы» (рис. 1; 2; 3, 5 ; 4, 1 , 2 ; 5, 1 ; 6, 4 ), зафиксированная на 57 (46,7 %) тарелках. На большинстве из них (80,7 %) фигуры обращены направо. Комбинация стилизованных орнитоморфных изображений, наклонных линий и зигзагов отмечена на 19 (15,6 %) тарелках (см. рис. 3, 6, 8, 9 ; 4, 3 ; 6, 3 ; 7; 8, 1 ); сочетание птицевидных фигур с дуговидными оттисками («скобки») – на 16 (13,1 %) (см. рис. 5, 2 ; 8, 3 – 6 ; 9), с наклонными линиями – на 8 экз. (6,6 %) (см. рис. 3, 1 – 4, 10 ; 8, 2 ). Менее характерны композиции «наклонные линии, дуговидные оттиски и орнитоморфы» (6 экз. – 4,9 %) (см. рис. 3, 7 ; 6, 2 ; 8, 7 ), «дуговидные оттиски, зигзаги и орнитоморфы» (2 экз. – 1,6 %). В одном случае встречено сочетание птицевидных фигур с «елочкой» (см. рис. 8, 8 ). Возможно, только орнитоморфными изображениями украшены 13 (10,7 %) тарелок (рис. 10). В декоре рассматриваемых изделий нет ломаных и заштрихованных лент. Отметим стилистические особенности орнамента на тарелках № 13-I и 13-II (см. рис. 6, 1 ; 8, 9 ). По их краю нане сены наклонные линии и дуговидные оттиски; на стенках – орнитоморфные изображения, выполненные сдвоенными линиями с «открытым» и «закрытым» (№ 13-II) или «закрытым» (№ 13-I) контуром, в последнем случае фигуры заштрихованы.

Среди тарелок без орнитоморфных изображений незначительно преобладают изделия, орнаментированные в резной технике; высок процент декорированных гребенчатым штампом; реже использовало сь сочетание разных техниче ских приемов. Наклонные линии чаще всего наносились гребенчатым штампом; он же наравне с резной техникой применялся для нанесения горизонтального зигзага и «елочки».

Не менее чем на половине всех тарелок без орни-томорфных изображений присутствует только один элемент узора. Самый распространенный – наклонные линии, менее часты горизонтальный зигзаг, дуговидные оттиски («скобки»), «елочка». Примерно на трети изделий сочетаются как минимум два элемента: наклонные линии и дуговидные оттиски; наклонные

3 cм

3 c

3 cм

3 cм

0 3 c

Рис. 1. Фрагменты глиняных тарелок со стилизованными орнитоморфными изображениями и горизонтальными зигзагами.

1 - № 36-II; 2 - № 30; 3 - № 37; 4 - № 111-I; 5 - № 36-I; 6 - № 4-III; 7 - № 93; 8 - № 3; 9 - № 4-I; 10 - № 5; 11 - № 156-I; 12 - № 94;

13 - № 35-I; 14 - № 31-II; 15 - № 2-III; 16 - № 34; 17 - № 7; 18 - № 7-III; 19 - Б. № 17; 20 - № 34-V.

3 cм

^И^?«5 s

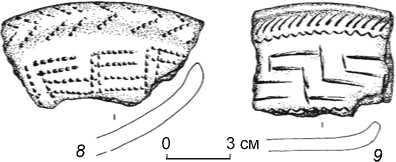

Рис. 2. Реконструкция тарелок № 15 ( 1 ) и 16-III ( 2 ).

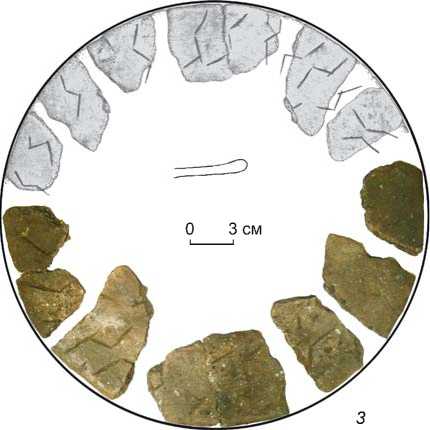

Рис. 3. Фрагменты глиняных тарелок со стилизованными орнитоморфными изображениями, наклонными линиями и горизонтальными зигзагами.

1 – № 24; 2 – № 16-II; 3 – № 50; 4 – № 14; 5 – № 2-II; 6 – № 23; 7 – № 18; 8 – № 2-I; 9 – № 60-I; 10 – № 176.

Рис. 4. Обломки глиняных тарелок со стилизованными орнитоморфными изображениями, наклонными линиями и горизонтальными зигзагами.

1 – № 34-II; 2 – № 34-I; 3 – № 29.

Рис. 5. Обломки глиняных тарелок со стилизованными ор-нитоморфными изображениями, горизонтальными зигзагами и дуговидными оттисками.

1 – № 31-I; 2 – № 28.

Рис. 6. Фрагменты глиняных тарелок со стилизованными орнитоморфными изображениями, наклонными линиями, горизонтальными зигзагами и дуговидными оттисками.

1 – № 13-I; 2 – № 82; 3 – № 8-II; 4 – № 34-III.

Рис. 7. Обломки глиняных тарелок со стилизованными орнитоморфными изображениями, наклонными линиями и горизонтальными зигзагами.

1 – № 26; 2 – № 8-I.

Рис. 8. Фрагменты глиняных тарелок со стилизован-

ными орнитоморфными изображениями, наклонными линиями, горизонтальными зигзагами, дуговидными оттисками и «елочкой».

1 – № 25; 2 – № 12; 3 – № 98-I; 4 – № 43; 5 – № 106-I; 6 – № 84; 7 – № 45; 8 – № 20; 9 – № 13-II.

Рис. 10. Обломки глиняных тарелок со стилизованными орнитоморфными изображениями.

1 – № 16-I; 2 – № 9; 3 – Б. № 27.

Рис. 9. Фрагменты глиняных тарелок со стилизованными орнитоморфными изображениями и дуговидными оттисками.

1 – № 6; 2 – № 40-IV.

и зигзаг; наклонные и «елочка»; зигзаг и дуговидные оттиски. Значительно реже встречаются комбинации «зигзаг и ломаная лента», «дуговидные оттиски и ломаные заштрихованные ленты» [Чаиркина, 2013]. Несмотря на некоторые отличия в технике орнаментации и композициях узора, глиняные тарелки из VI Разреза Горбуновского торфяника составляют единый комплекс с близким набором технико-морфологических характеристик.

Обсуждение материала

Фрагменты глиняных тарелок, тем более целые экземпляры, пока не найдены на других памятниках Урала, что, возможно, свидетельствует об изготовлении данных изделий на территории самого VI Разреза, хотя прямые указания на это отсутствуют. Однако значительная часть памятника до сих пор не раскопана, а структура и функциональное назначение ряда сооружений, исследованных в первой половине XX в., не ясны. О «нестационарном» производстве этих тарелок может свидетельствовать их неудовлетворительная сохранность (сосуды сохранились гораздо лучше), очевидно связанная с не очень тщательным изготовлением, и, вероятно, немногократное использование. Со стояние поверхности некоторых изделий не исключает возможность длительного высокотемпературного воздействия на них. Эти емкости могли использоваться для переноски (хранения?) материалов, долго сохраняющих высокую температуру. Уголь, зола и мельчайшие кальцинированные кости в большом количестве обнаружены в культурном слое, содержащем обломки тарелок. Обращает на себя внимание и значительная фрагментирован-ность этих изделий. Возможно, после выполнения каких-то процедур они преднамеренно разбивались и выбрасывались.

Нам не известны тарелки аналогичной формы, особенно неглубокие, на других памятниках Урала. Глубокие емкости с определенной долей условности можно рассматривать как разновидность чаш, которые встречаются в культурных слоях эпохи бронзы в Зауралье. Однако у них, как правило, существенно больший, чем у горбуновских, диаметр днища и, что принципиально важно, они декорированы с наружной стороны.

Орнаментальные мотивы и техника нанесения декора на тарелках из VI Разреза находят аналогии в материалах кокшаровского варианта черкаскульской культуры [Обыденов, Шорин, 1995], однако полного соответствия нет. На горбуновских тарелках отсутствуют ямки, желобки и прочерченные горизонтальные линии; для них не характерны валики-воротнички, уголковые вдавления, колонки из наклонных линий, ромбическая сетка, «ленты» и вертикальные зигзаги; не зафиксированы псевдоверевочка и оттиски прокатанной гребенки.

Отпечатки дуговидного гладкого штампа («скобки»), которые часто встречаются на горбуновских тарелках, характерны для декора керамики сузгун-ской культуры. Обратим внимание и на общие элементы структуры культовых памятников этой культуры и VI Разреза: обилие керамического материала и его концентрация на локальных участках, наличие зольников, мелких кальцинированных костей и деревянных конструкций, а также явно привнесенных галек и каменных плиток [Потемкина, Корочкова, Стефанов, 1995].

Изображения водоплавающих птиц на керамике характерны для эпох неолита – раннего металла Урала и лесной зоны Восточной Европы. В Зауралье известны деревянные, костяные и кремневые орни-томорфные скульптуры, наиболее распространены и стилистически разнообразны изображения птиц на керамике и скалах. На сосудах птицевидные фигуры составляют отдельный фриз, расположенный, как правило, в верхней части тулова. Типичны силуэтные изображения, контуры которых переданы одним–тремя отрезками прямых линий [Чаир-кина, 2005].

Стилизованные орнитоморфные фигуры на сосудах, т.н. уточки, известны в абашевской, петров-ско-алакульской и синташтинской культурах [Генинг, Зданович, Генинг, 1992]. Наибольшее количество аналогий наблюдается в материалах андроновской культурной общности [Кузьмина, 2008; Стефанов, Корочкова, 2000]. Они зафиксированы на сосудах из Алакульского могильника, с памятников Ис ако-во, Черняки I, Субботино, Спасское I; на федоровской керамике из могильников Петровка II, Раскати-ха, Боровое, Бурлук, Сангру II, Зевакино, Ближние Елбаны XIV, Новая Черная II и III; на посуде с памятников бассейна Енисея [Максименков, 1978]. «Уточки» на этих сосудах сильно схематизированы и, как полагают исследователи, явились результатом трансформации меандровидного узора, его разделения на отдельные элементы и фигуры. Такие изображения – сильно схематизированные и ассоциирующиеся с разомкнутым меандровидным узором – в небольшом количестве есть на тарелках из VI Разреза, однако большая их часть организована не по прямой, а по косой сетке. Они, безусловно, стилизованы, но легко распознаются как птицевидные, их динамизм и индивидуальность подчеркнуты положением головы и шеи, оформлением туловища.

Особую группу федоровской посуды составляют глиняные блюда овальной или прямоугольной формы, обнаруженные в могильниках. Типологически они отличаются от горбуновских тарелок.

Однако стилистическое сходство схематичных птицевидных фигур на тарелках и «уточек» на посуде федоровской культуры не исключает близость их семантического контекста. Идея воплощения орнито-морфных изображений на сосудах, как отмечалось выше, не была нова для аборигенного населения Зауралья. Однако, вероятно, в результате федоровско-черкаскульских контактов был воспринят их новый стилистический образ, а элементы орнаментальной традиции федоровской культуры на северной окраине андроновского ареала получили дальнейшее развитие.

Стилистическое разнообразие и вариативность воплощения мировоззренческих образов о собен-но наглядны в материалах VI Разреза Горбуновско-го торфяника, для которого характерно необычное местоположение, большая площадь и упорядоченная архитектурная планировка. Наблюдается расположение сооружений разных эпох, маркируемых близким набором ритуальных предметов (антропоморфные, зооморфные и особенно орнитоморфные скульптуры и тарелки с их стилизованными изображениями), на одних и тех же, вероятно, семантически значимых местах в пределах памятника.

Декоративно-морфологические характеристики глиняных тарелок из VI Разреза Горбуновского торфяника находят наибольшее количество аналогий в материалах сузгунской культуры и позднего этапа черкаскульской, датируемых соответственно не ранее XIII и XIII–XII вв. до н.э. Вероятно, к этому же времени, с учетом радиоуглеродной даты, полученной по вмещающему слою (3 150 ± 70 л.н. (SPb_509)), можно отнести и данные изделия. Сопоставление с сузгунскими культовыми памятниками и андронов-скими погребальными не исключает интерпретацию комплекса, связанного с тарелками, как жертвенного или мемориального.