Глобальная климатическая катастрофа: реальность и прогнозная оценка

Автор: Иметхенов А.Б., Иметхенов О.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Персоналии

Статья в выпуске: 2 (29), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается современное состояние климата, приводятся материалы по измене- нию климата в прошлые геологические эпохи и дается прогнозная оценка на будущее.

Глобальный климат, потепление и похолодание климата, колебание температуры, парниковые газы, техногенное воздействие, прогнозная оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/142142173

IDR: 142142173 | УДК: 551.583

Текст научной статьи Глобальная климатическая катастрофа: реальность и прогнозная оценка

С 14 по 18 декабря 2009 г. в г. Копенгагене (Дания) под эгидой ООН состоялась Международная конференция по изменению климата. Руководители и представители 192 стран обсуждали насущную проблему о неотвратимой опасности глобального изменения климата. Выступивший на конференции руководитель российской делегации Президент А.Д. Медведев заявил, что Россия может сократить выброс парниковых газов в атмосферу на 25% к 2020 г. исходя из базового времени 1990 г. и тем самым сократить выброс до 30 млн т/год. Заявление такого характера явилось весьма позитивным явлением, поскольку наше государство наметило курс перехода на быстрейшее внедрение нанотехнологии и других ресурсосберегающих и природоохранных мероприятий в производство.

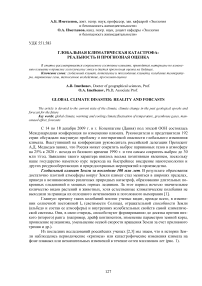

Глобальный климат Земли за последние 100 млн лет . В результате образования достаточно плотной атмосферы вокруг Земли климат стал меняться в широких пределах, приведя к возникновению различных природных катастроф, образованию длительных покровных оледенений и мощных горных ледников. За этот период исчезло значительное количество видов растений и животных, хотя естественные климатические колебания не выходили за границы их сплошного исчезновения и поголовного вымирания [1].

Главную причину таких колебаний многие ученые видят, прежде всего, в изменении солнечной постоянной I о (светимости Солнца), отражательной способности Земли (альбедо и состав ее атмосферы) и внутренних колебательных свойств самой климатической системы. Они, в свою очередь, способствуют формированию до десятка причин низкого (второго) ранга (например, дрейф континентов, изменение параметров земной коры, проявление вулканизма, уменьшение осевой скорости вращения Земли за счет приливного трения и др.).

Из последних исследований российских ученых [2,3] мы знаем, что в истории Земли наблюдались периодические «кризисы» или катастрофические изменения климата на фоне плавных или незначительных изменений в течение сотен миллионов лет (рис. 1).

Рис. 1. Изменение глобальной температуры по палеоклиматическим данным [4]

Из приведенного рисунка видно, как менялась средняя планетарная температура Земли за последние 100 млн лет относительно ее значения в пересчете за современное 30-летие (1961-1990 гг.), принимаемое за базовый период [4]. На рисунке хорошо прослеживается колебательный характер изменений климата, отражающий чередование временных более коротких похолоданий и потеплений. На фоне этих колебаний видна основная линия развивающегося похолодания климата от 100 000 до 18 млн лет (понижение температуры достигло 7о С). Затем наступает период незначительной устойчивости климата, длившийся около 16 млн лет (в пределах 18-2 млн лет), сменившийся около 0,8 млн лет резким изменением климата, носящего колебательный характер со значительной амплитудой в пределах 3-3,5о С. Этот промежуток времени приходится на неоплейстоцен с развитием покровных оледенений, когда холодные фазы образования ледниковых щитов в полярных областях сменились короткими теплыми межледниковьями. Короткий неоплей-стоценовый период характеризуется периодичностью наступлений оледенений и межледниковий в рамках 0,8-0,02 млн лет, тогда как в голоценовом периоде наблюдаются незначительные похолодания и потепления климата.

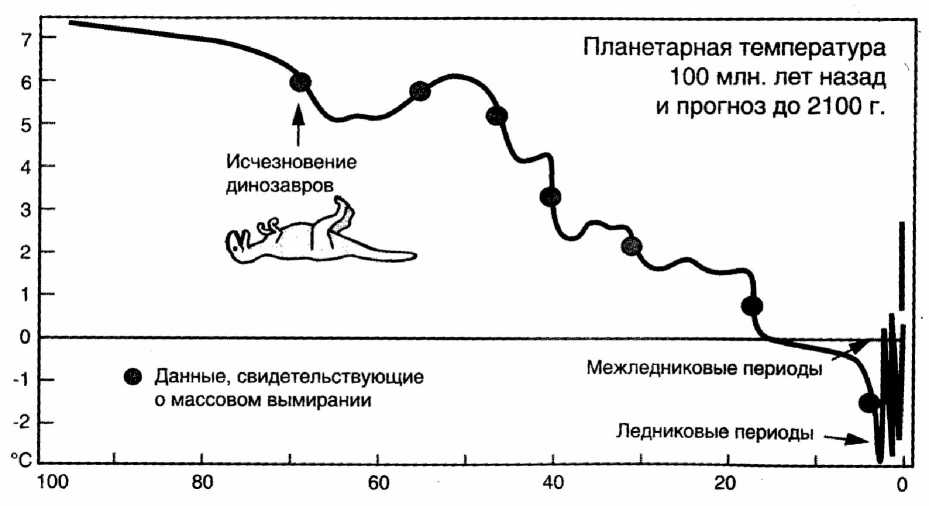

Колебания климата за последние 100 тыс. лет. Очень интересные данные приводят Д. Имбри и К. Имбри [5]. Приведенные ими материалы свидетельствуют о том, что за последние 100 тыс. лет отчетливо прослеживаются пики циклов колебаний климата в пределах 100 000, 43 000, 24 000 и 19 000 лет (рис. 2). Составленный ими график показывает относительное значение разных климатических циклов, выявленных по результатам изотопно-кислородного анализа двух колонок осадков со дна Индийского океана, достигающих возраста отложений до 450 000 лет. Полученные материалы подтвердили целый ряд прогнозов, сделанный на основе теории Миланковича. В целом за последние полмиллиона лет климатический пульс Земли колебался с периодичностью около 100 000 лет, когда одна за другой следовали ледниковые эпохи, то усиливавшиеся, то ослабляющиеся, а между ними располагались короткие в 10 000-12 000 лет теплые межледниковья.

Климатические парадоксы за последние 12 тыс. лет . Заметный «след» в истории развития Земли оставило последнее вюрмское (Европа) или сартанское (Сибирь) оледенение, начавшееся около 25 тыс. лет назад, где его холодная фаза в целом завершилась около 10,8 тыс. лет назад. За ним последовало очередное межледниковье с чередующимися кратковременными потеплениями и похолоданиями климата.

Рис. 2. Спектр климатических изменений за последние полмиллиона лет

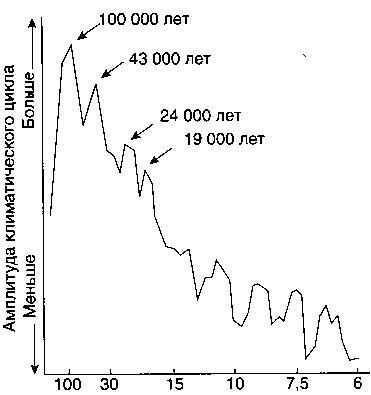

Рис. 3. Изменение глобальной температуры в голоцене [4]

Теперь рассмотрим более подробно изменение климата за последние 12 тыс. лет (рис. 3). Около 12 тыс. лет назад наступает период кратковременного потепления климата, на фоне общего «угасания» сартанского оледенения. Последующий период (10,8-10,3 тыс. лет назад, считая от 2000 г.) характеризуется кратковременным похолоданием климата («норильская стадия»). Колебания температуры происходили в пределах ±1-1,5о С. Затем наступают непродолжительные изменения климата, выразившиеся в небольших всплесках короткого потепления («предбореального») и похолодания («бореального») климата (соответственно 10,3-9,5 и 9,5-8 тыс. лет назад). Интересный момент наблюдается на рубеже 9 тыс. лет назад, когда климатические показатели температуры были близки к современным значениям.

Наиболее значимо выделяется так называемый «атлантический» климатический оптимум – период 8-5 тыс. лет назад (температура была выше современной в пределах 0,5-1,0о С). Самым реальным свидетельством этого потепления климата могут служить изменения географических границ распространения животных и растений. Так, например, 6-7 тыс. лет назад в Скандинавии процветали дубовые леса и съедобные моллюски-мидии, а теперь их там нет. В других районах Европы растительные зоны на равнинах неуклонно смещались к северу, а в горах - на более высокие уровни.

Затем наступил «суббореальный» период, начавшийся после «атлантического» (52,2 тыс. лет назад). Он характеризуется началом широкого развития земледелия (особенно улучшением системы пашенных угодий), культивированием сезонного пастбищного оборота, экспансией кочевых народов и племен и совершенствованием материальной культуры древних людей (эпохи позднего неолита, энеолита и бронзы).

Относительно теплый климатический период, который начался 2 200 лет назад, должен завершиться очередным похолоданием к концу ХХI в. Этот теплый период, в свою очередь, ознаменовался также незначительными и очень короткими периодами некоторого потепления и похолодания климата. Так, например, начало этого периода характеризуется значительным иссушением климата, которое привело в движение древних скотоводов Центральной Азии (хуннов), к освоению русскими поморами северных территорий Заполярья и викингами Гренландии. Начавшееся затем похолодание уничтожило их колонии. Это похолодание вошло в геологическую науку как малый ледниковый период. Оно проявилось в росте альпийских лугов, увеличении горных ледников и ледовитости северных морей. Малое оледенение достигло своего пика к 1700 г. В этот период содержание углекислого газа в атмосфере было низким и упало до концентрации 280 млн1. Начиная с середины ХVIII в. мы вошли в стадию кратковременного потепления климата, которое продолжается до сих пор. А затем наступит очередное изменение климата, и возможный резкий всплеск в сторону похолодания произойдет к 2100 г. В настоящее время современные климатические флуктуации развиваются намного быстрее за счет дополнительного наложения мощных антропогенных факторов, и увеличение климатического оптимума поднимется до 2о С в ближайшие 25-30 лет. Стало быть, мы сейчас находимся на пороге резкого перехода теплого климата к холодному.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что каждое короткое колебание климата развивается на фоне более длительных циклов и одновременно не одного, а нескольких. При этом короткопериодные циклы нарушают не только временные, но более длительные тенденции изменений климата, которые, однако, продолжаются после их окончания. Следовательно, все эти прошедшие ранее климатические парадоксы являются краеугольными в понимании последствий современного потепления климата.

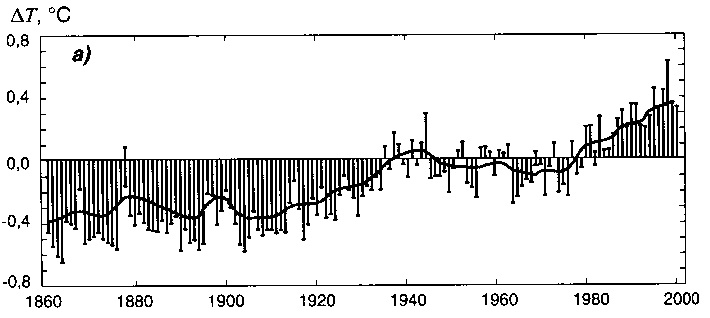

Современные наблюдения за изменением климата. Наиболее достоверные сведения по данным инструментальных наблюдений за изменением климата земного шара известны с 1860 г. (рис. 4). На рисунке столбиковой диаграммой показаны аномалии среднегодовых значений температуры, вертикальными отрезками – 95%-ные доверительные интервалы и жирной линией – 10-летние сглаживания.

Рис. 4. Изменения средней глобальной температуры воздуха у поверхности земли за последние 140 лет

Приземная температура воздуха (за 1961-1990 гг.) и ее годовые отклонения (∆То С) даны с учетом средних показателей последнего 30-летия (1961-1990 гг.), которые взяты как базовые. На рисунке жирной линией показана кривая ∆То С, полученная десятилетним сглаживанием, на которой колебания меньше 10-летний периодичности подавлены, и выступает только более длинная изменчивость.

Анализ глобального изменения климата за последние 100 лет (1901-2000 гг.) свидетельствует о том, что температура воздуха повысилась примерно на 0,6±0,2о С. При этом потепление шло неоднородно: оно отмечалось в два периода - с 1910 по 1945 г. и с 1976 по 2000 г., а в промежутке 1945-1975 гг. наблюдалось небольшое похолодание. Следует особо отметить аномальные явления, наблюдаемые за последнее тысячелетие. Так, например, потепление климата в течение ХХ в. было наибольшим за последние 1000 лет, а 1990-е гг. были самыми теплыми за последние 100 лет и 1998 г. был самым теплым за последние 10 лет.

Отметим также и другие особенности изменения климата. Так, за 1950-1993 гг. ночные минимальные температуры на сушей возрастали примерно на 0,2о С за десятилетие, т.е. ночи стали теплее, тогда как максимальные дневные температуры увеличивались только на 0,1о С за десятилетие. Это привело к удлинению безморозного периода во многих районах средних и высоких широт. Интересные показатели выявлены на нижнем слое тропосферы ниже 8-километрового слоя. Здесь начиная с 1950-х гг. температура воздуха повышалась примерно на 0,1о С в каждый 10 лет. В стратосфере, наоборот, наблюдалось постепенное похолодание климата.

Наблюдения из спутников свидетельствуют о том, что в Северном полушарии начиная с конца 1960-х гг. началось сокращение площади снежного покрова примерно на 10%. А по данным гидрометеостанций на земной поверхности, продолжительность ледового покрова на реках и озерах средних и высоких широт уменьшилась на две недели. Одновременно наметилась устойчивая тенденция деградации и уменьшение площади горных ледников в умеренных широтах в течение всего последнего столетия. В северном полушарии с 1950-х гг. площадь морских льдов в весенний и летний периоды сократилась на 10-15%, а их толщина в конце лета – начале осени уменьшилась на 40%, хотя зимой она уменьшилась значительно меньше.

Космические и наземные наблюдения, проводимые учеными за последние 100 лет, свидетельствуют о том, что:

-

- мировой уровень океана повысился на 10-20 см в основном за счет теплового расширения (начиная с 1950-х гг.) и интенсивного таяния морского льда;

-

- атмосферные осадки в большинстве районов Северного полушария возросли на 0,5-1% за каждое десятилетие, а с 1950-х гг. несколько возросла повторяемость сильных осадков;

-

- в Южном полушарии изменений количества осадков не обнаружено;

-

- во второй половине ХХ в. уменьшилась повторяемость экстремально низких температур и, наоборот, несколько увеличилась повторяемость экстремально высоких температур;

-

- начиная с 1950-х гг. теплые эпизоды Эль-Нинью (южное колебание в Тихом океане) стали более частыми, устойчивыми и интенсивными, чем в предыдущие 100 лет;

-

- в некоторых областях земного шара, особенно в некоторых районах Южного полушария и в Антарктиде, климатические изменения не наблюдаются (данные спутниковых измерений протяженности морских льдов, начатые с 1978 г.);

-

- за последние десятилетия не обнаружено трендов в частоте образования и интенсивности, как тропических циклонов (ураганов), так и внетропических, хотя значительные флуктуации в масштабах десятилетий отмечались неоднократно.

Таким образом, в ХХ столетии четко прослеживаются два периода потепления климата - в его первой половине и в конце, суммарно давшие увеличение приземной глобальной температуры примерно на 0,6о С в Северном полушарии. Последний период потепления продолжается и в ХХI в. При этом потепление сопровождалось, особенно это заметно в настоящее время, сокращением снежного покрова, морских льдов в летний пе- риод, деградацией горных ледников, некоторым повышением частоты и интенсивности экстремальных давлений.

Изменение концентрации парниковых газов. Большую роль в усилении концентрации парниковых газов в атмосфере играют основные ледниковые газы: двуокись углерода (СО 2 ), метан (СН 4 ), закись азота (N 2 О) и аэрозоли.

Углекислый газ. Следует отметить, что СО 2 хорошо перемешан в слое атмосферы до 90-100 км по всему земному шару по сравнению с другими газами. Концентрация его в атмосфере с 1750 по 2000 г. увеличилась на 31% (примерно с 280 до 370 млн.–1). Такого высокого уровня она не достигала за последние 42 тыс. лет, а возможно, и в последние 20 млн. лет [6]. Примерно 0,75 антропогенной эмиссии в атмосферу в течение последнего 20-летия ХХ в. обусловлено сжиганием органического топлива, а остальная часть связана с землепользованием и сокращением площади лесов (уменьшением фотосинтеза). Океан и континенты (особенно растительность) поглощают половину антропогенной эмиссии СО 2 , а оставшаяся часть накапливается в атмосфере. Скорость увеличения его концентрации в течение 1980-2000 гг. была 1,5–1 (0,4%) в год, а в 1990-х гг. она увеличилась на 0,9 – 2,8 млн.–1 (0,2-0,8%) в год. Этот же показатель характерен и для ХХI столетия.

Метан. Концентрация СН 4 увеличилась на 1 060 млрд–1 (151% и достигла 1 750 млрд–1, продолжая интенсивно расти в настоящее время. Такой высокий уровень концентрации метана не наблюдался за последние 420 тыс. лет. Более половины прироста концентрации имеет антропогенное происхождение: органическое топливо, развитое животноводство, выращивание риса, утилизация отходов производства.

Закись азота. За последние 250 лет (с 1750 по 2000 г.) концентрация азота увеличилась на 46 млрд–1 (17%) и достигла показателя 315 млрд–1 при ежегодном тренде в 0,3%. Это наивысшая концентрация N 2 О за последние 30 лет. Сейчас идет неуклонный рост этого газа и основная причина его увеличения - это использование в большом количестве азотных удобрений, а также выбросы газа предприятиями химического производства.

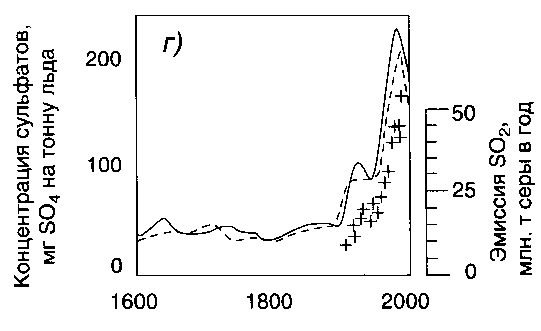

Антропогенный аэрозоль имеет только характерные различия концентрации по отдельным регионам и является недолгоживущим компонентом атмосферы, поскольку через короткий период времени осаждается на земной поверхности под действием силы тяжести. Однако его постоянное поступление в атмосферу приводит к аналогично постоянной концентрации в приземном слое. В качестве примера можно взять рост антропогенной эмиссии газа SО 2 , , приводящий к образованию сульфатных аэрозолей (рис. 5). Эти данные получены путем анализа колонок льда (кернов) в Гренландском ледовом щите после исключения влияния на них вулканических извержений. А затем они были дополнены результатами прямых измерений концентраций парниковых газов в атмосфере за последние 400 лет. Крестиками (символами) дана региональная оценка эмиссии SО 2 .

Рис. 5. Изменение средней глобальной концентрации сульфатных аэрозолей SO 2 в атмосфере за последние 400 лет

Солнечная радиация. Начиная с 1750-х гг. приток солнечной радиации увеличился примерно на 0,3 Вт/м2. Спутниковые наблюдения, начатые в 70-х гг. прошлого столетия, обнаружили только небольшие колебания потока вследствие 11-летнего цикла солнечной активности. К сожалению, наука в настоящее время не располагает ни теоретическими, ни наблюдательными данными, свидетельствующими об изменении солнечной постоянной и увеличении влияния этого фактора на климат.

Таким образом, в индустриальную эпоху (условно после 1750-х гг.) концентрация парниковых газов (СО 2 , СН 4 и N 2 О) неуклонно возрастает за счет антропогенной деятельности, что может привести в дальнейшем к усилению парникового эффекта, сравнимого с наблюдаемым за это время глобальным увеличением приземной температуры воздуха.

Можно ли предсказать глобальное изменение климата . В настоящее время идут ожесточенные споры по оценке процесса современного глобального потепления и в целом о причинах всеобщего изменения климата. Пока достоверно прогнозировать климат будущего не представляется возможным, хотя разработано множество климатических сценариев, рассчитанных на основе подсчетов выбросов парниковых газов с использованием глобальных климатических моделей (ГКМ).

Многие ученые считают, что парниковая эмиссия в атмосфере к концу ХХI в. возрастет примерно в 5 раз, что приведет к повышению температуры воздуха на 1,5-5,8˚ С. Такой разброс связан с наличием множества различных сценариев выбросов парниковых газов в атмосферу с учетом естественных и антропогенных факторов. Тем не менее, надо полагать, что серьезных катастрофических последствий не следует ожидать. Мы просто столкнулись с проблемой вхождения в пик очередного кратковременного потепления климата, носящего природный характер, осложненного небывалым техногенным воздействием на окружающую природную среду. Из сказанного вытекает вывод о том, что естественный ход наступления очередного кратковременного похолодания климата несколько будет растянут во времени из-за эмиссии парникового газа в атмосферу. Считаем, что не следует драматизировать предстоящие события, а серьезно заняться сокращением выбросов парниковых газов в атмосферу и, одновременно, все силы направить на сохранение, восстановление и поддержание природных экосистем (особенно лесов).