Годовой ход газового состава на высотах слоя E ионосферы

Автор: Гивишвили Г.В., Лещенко Л.Н.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 14, 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются результаты анализа сезонных вариаций газового состава среднеширотной нижней термосферы (ионосферная область Е) по данным наземного ионосферного зондирования и спутниковых измерений потока рентгеновского излучения, получаемым во время солнечных рентгеновских вспышек. В противоположность прежним представлениям показано, что особенности годового хода критической частоты слоя Е и сезонной аномалии в нем объясняются уменьшением содержания молекулярного кислорода в период не зимнего, а летнего солнцестояния.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103381

IDR: 142103381 | УДК: 551.510.535,

Текст краткого сообщения Годовой ход газового состава на высотах слоя E ионосферы

В работе [ Иванов - Холодный и др ., 1977] был предложен метод оценки сезонных вариаций газово го состава на высотах максимума слоя Е средних широт по соотношению вклада ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца , регистрируемого во время солнечных рентгеновских вспышек . Метод основан на определении с помощью данных о кри тической частоте слоя Е f 0E безразмерного отношения

Rq=qХ/qU∞{[N2]+[O2]+[O]}/[O2], где qU – скорость ионизации ультрафиолетовым излучением Солнца, ионизирующим только молекулы О2, qХ – скорость ионизации рентгеновским излучением, взаимодействующим со всеми газовыми компонентами, включая основные – N2, О2 и О. Анализ ионосферных и солнечных данных, получаемых во время рентгеновских вспышек, показал, что параметр Rq в средних широтах испытывает существенные сезонные колебания, а именно он минимален зимой и максимален летом: (Rq)л/(Rq)з = 1.88 (здесь нижние индексы «л» и «з» соответствуют летним и зимним значениям). Этот факт в работах [Иванов-Холодный, и др., 1977, 1979] был истолкован как указание на то, что на высотах максимума среднеширотного слоя Е (hmE≈110 км) концентрация О2 летом существенно выше, чем зимой: [О2]л/[О2]з=1.85÷2.0. Этот вывод прямо противоречит модели MSIS-90 [Hedin, 1991], согласно которой на высоте 110 км содержание молекулярного кислорода летом заметно ниже, чем зимой: [О2]л/[О2]з≈0.7 как при высокой, так и при низкой солнечной активности (нижние индексы «л» и «з» такие же, как выше). Тем же ростом [О2] при переходе от зимы к лету объясняется в работе [Иванов-Холодный, и др., 1979] и эффект зимней аномалии в слое Е. Так как MSIS-90 базируется на обширном и разнообразном эмпирическом материале, возникает вопрос о причинах расхождения с нею выводов, следующих из работ [Иванов-Холодный, и др., 1977, 1979]. Цель настоящей работы состоит в поиске ответа на этот вопрос.

Метод измерения

Баланс ионизации в слое E описывается уравнением dne/dt=q–α ne2, где ne=1.24·104 – электронная концентрация, α – эф- фективный коэффициент рекомбинации, q – скорость ионообразования. Ионизация в слое E происходит главным образом благодаря солнечной радиации в двух спектральных диапазонах: ультрафиолетовом (977–1037 Å) и рентгеновском (8–165 Å), так что q=qU+qХ, где нижние индексы «U» и «Х» означают ультрафиолетовое и рентгеновское излучение соответственно. Рентгеновское излучение ионизирует все газовые компоненты верхней атмосферы, включая основные – N2, О2 и О. Тем не менее, в невозмущенных условиях оно обеспечивает только 10–20 % от общей ионизации слоя [Иванов-Холодный и др., 1976] и основная роль в генезисе нормального слоя Е принадлежит ультрафиолетовой радиации, взаимодействующей только с О2. При этом qХ/qU=(qХ/q)/(1–qХ/q). (1)

Во время рентгеновских вспышек на Солнце интенсивность потока излучения в ультрафиолетовом диапазоне JU меняется не более, чем на единицы процентов, тогда как JХ – в десятки и сотни раз [Митра, 1977]. Именно этот источник (прежде всего, излучение в диапазоне 31–120 Å) приводит к возрастанию критической частоты f0E на 0.1–0.5 МГц, что сравнительно легко отождествляется эффектом вспышки. Полагая, что во время вспышек qU остается постоянным, а qХ возрастает пропорционально излучению JХ, получим qВ=qХJХВ/JХ+qU, (2)

где J ХВ – интенсивность рентгеновского излучения во время вспышки , J Х – при спокойных условиях . Из (1) и (2) следует , что дополнительная скорость ионизации , обусловленная вспышечным эффектом , равна

Δ q = q В – q = q Х ( J ХВ / J Х –1), (3)

так что

Δ q / q = q Х / q ( J Х В / J Х –1). (4)

До 1973 г . патрульные измерения интенсивности рентгеновского излучения проводились только в диапазонах 1–8 и 8–20 Å (SGD). Поэтому для оцен ки значений Δ q / q в работе [ Иванов - Холодный и др .. 1976] использовалось выражение

Δ q / q = q Х / q {[ J В 8–20 / J 8–20 ]m–1}, (5)

где m =0.5±0.2 .

Сведения об излучении в диапазоне 8–20 Å после 1973 г. отсутствуют. Поэтому в дальнейшем ис- пользовались данные измерений в диапазоне 1–8 Å. В работе [Гивишвили и др., 2005] было показано, что выражение (5) преобразуется в уравнение

Δ q / q = q Х / q {[ J В 1–8 / J 1–8 ] p –1}={[ f 0 E В / f 0 E]4–1}, (6)

где p=0.25±0.10. Отсюда qХ/q={[f0EВ/f0E]4–1}/{[JВ1–8/J1–8]0.25–1}, (7)

и , таким образом , из (1) находится q Х / q U .

Анализ данных измерений

В обсуждаемых работах [ Иванов - Холодный , и др ., 1977, 1979] анализировались данные вертикального зондирования ( ВЗ ) ряда среднеширотных станций во время 31 вспышки , из которых семь случаев при шлись на зимний , 19 – на равноденственный и пять – на летний периоды 1968–1972 гг . Было показано , что при переходе от зимы к лету отношение ( R q ) Э ( ниж ний индекс « Э » означает экспериментальный ) воз растает примерно в два раза ( см . табл . 1). Авторы [ Иванов - Холодный , и др ., 1977, 1979] связали этот эф фект с соответствующим увеличением [ О 2 ] в два раза .

Таблица 1

|

Сезонные вариации газового состава и параметра ( R q) |

||||

|

Зима |

Весна |

Лето |

Зима / лето |

|

|

[ О 2 ] (Jacc) |

0.7 |

1 |

1.3 |

0.54 |

|

[ О 2 ] (MISS) |

1.54–1.85* |

|||

|

( R q ) э |

0.14÷0.17 |

0.2÷0.24 |

0.32 |

0.44–0.53 |

|

( R q ) P1 |

0.16 |

0.22 |

0.3 |

0.53 |

|

( R q ) P2 |

1.63 |

1.35 |

1.38 |

|

|

( R q ) P3 |

0.23 |

0.22 |

0.19 |

1.2 |

|

( R q ) P4 |

0.16 |

0.22 |

0.27 |

0.6 |

|

[ О 2 ]/[N] |

0.22 |

0.19 |

0.09 |

2.4 |

* значения для [ О 2 ] для высот 105 и 110 км соответственно

Для расчетов скоростей ионизации , соответст вующих найденным в этой работе вариациям ( R q ) Э , была выбрана модель газового состава Якки -1971 [Jacchia, 1971]. Чтобы интерпретировать обнаружен ный годовой ход параметра ( R q ) Э , зимние концен трации О 2 на высотах более 100 км были уменьше ны вдвое относительно летних ( см . колонку 5 в табл . 1) [ Иванов - Холодный и др .. 1976]. Расчеты скоростей ионизации q Х , q U и отношений ( R q ) Р 1 ( нижний индекс « Р 1» означает расчетный ) производились на основе данных о потоках солнечного ионизирующего излу чения из [ Иванов - Холодный , Фирсов , 1974]. Расче ты ( R q) Р 1 по указанным моделям газового состава и солнечного ионизирующего излучения показали почти полное совпадение с экспериментальными значениями ( R q ) Э ( табл . 1). Казалось бы , объяснение сезонным вариациям ( R q) Э , предложенное в цитируе мой работе , не должно вызывать сомнений .

Однако оно противоречит модели MSIS-90 [Hedin, 1991] ( табл . 1), т . е . соотношение зимних и летних концентраций О 2 на высотах максимума слоя Е , соот ветствующее модели MSIS-90, прямо противоположно модели Якки -1971, на базе которой строились расчеты [ Иванов - Холодный , и др ., 1977]. Поэтому остается неясным , каким образом авторы этой работы смогли добиться столь хорошего совпадения расчетных отно шений ( R q) Р 1 с экспериментальными ( R q) Э .

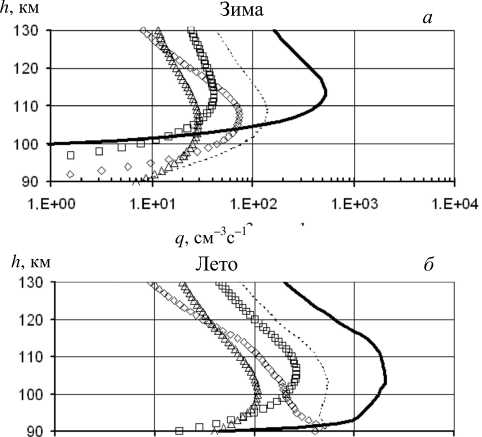

Для выявления источника сезонных вариаций (Rq)Э нами были проведены расчеты qХ, qU и отношений (Rq)Р2, но уже по модели MSIS-90, с учетом данных работы [Иванов-Холодный, Фирсов, 1974], в которой представлены потоки рентгеновского излуче- ния в невозмущенных условиях для разных уровней солнечной активности . Расчеты проводились для координат ст. Москва (56° N, 37° E) для 12 LT 15 декабря, марта и июня 1969–1970 гг. при уровне солнечной активности, меняющемся в пределах F10.7 = 150÷155. Зенитные углы Солнца χ составляли 79°, 57° и 33° соответственно для зимы, равноденствия и лета. Результаты расчетов qХ, qU и (Rq)Р2 представлены на рис. 1, и в табл. 1. Из них видны аномально большие значения qХ, заметно превышающие qU для всех сезонов, что противоречит существующим представлениям о соотношении вклада ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца в ионизацию слоя Е. Так как модель MSIS-90, равно как и данные о потоках ультрафиолетового излучения Солнца, не вызывает сомнений, остается признать, что значения потоков рентгеновского излучения Солнца в полосах 31– 42, 42–56, 56–71, 71–92 и 92–120 Å, отвечающих за ионизацию области Е, в работе [Иванов-Холодный, Фирсов, 1974] многократно завышены. В связи с этим возникает вопрос , каким образом данное обстоятельство оказалось незамеченным авторами работ [Иванов-Холодный, и др., 1977, 1979]. Оставляя за рамками настоящей статьи возможное объяснение тому, почему этот факт ранее не привлекал к себе внимания, вернемся к проблеме сезонного тренда газовых составляющих на высоте слоя Е.

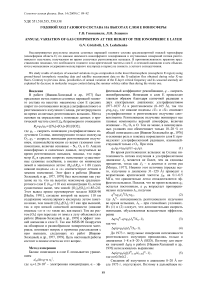

а

Зима

Рис . 1. Высотные профили q для потоков ионизирующего излучения из [ Иванов - Холодный , Фирсов , 1974]: a – зима , б – весна , в – лето ; q U – сплошная кривая ; q S ( Х ) – суммарная скорость ионизации рентгеновским излучением по данным работы [ Иванов - Холодный , Фирсов , 1974] – ромбики ; q S ( Х /6 ) – суммарная скорость ионизации рентгеновским излучением по исправленным данным работы [ Иванов - Холодный , Фир сов , 1974] – штриховая кривая .

В равноденственный период зарегистрирован 61 % всех откликов ионосферы на солнечные рентгенов ские вспышки . Этот факт объясняется тем , что соот ветствующие явления часто маскируются в зимние месяцы – эффектами зимней аномалии в нижележа щем слое D, а летом – спорадическим слоем Е S , эк ранирующим регулярный слой Е . Поэтому для того , чтобы согласовать расчетные значения ( R q ) Р с наиболее надежными экспериментальными и статистически « весомыми » ( R q ) Э , полученными в равноденствие , мы были вынуждены понизить интенсивности потоков рентгеновского излучения в указанных полосах в шесть раз . Результаты расче тов q Х ( h )-, q U ( h )- профилей представлены на рис . 1, а отношений ( R q ) Р 3 – в табл . 1. Из них видно , что вклад молекул O 2 и N 2 в ионизацию , обусловлен ную рентгеновским излучением ( в суммарную скорость q Х ), вполне сопоставим . Из табл . 1 сле дует , что ситуация с газовым составом нижней термосферы хорошо описывается моделью MSIS-90 прежде всего для равноденствия . В иные сезоны значительное расхождение экспериментальных ( R q ) Э и расчетных ( R q) Р 3 отношений q Х / q U требует дополни тельного рассмотрения .

Как говорилось выше , в работе [ Иванов - Холод - ный , и др ., 1979] тем же уменьшением зимних значе ний [O 2 ] относительно летних объясняются эффек ты зимней аномалии в слое Е . Последние выра жаются в том , что при фиксированном зенитном угле Солнца χ суммарная скорость ионизации в мак симуме слоя q = q Х + q U зимой выше , чем летом , а высо та максимума h m Е – ниже . Данное утверждение справедливо для сезонных вариаций q . Но оно противоречит данным о сезонных вариациях h m Е , представленным другими авторами . Так , согласно эмпирической модели [ Часовитин и др ., 1983], в средних широтах при χ =72° h m Е =112, 113 и 110 км зимой , в равноденствие и летом соответственно . При χ =82° h m Е =118, 115 и 110 км также зимой , в равноден ствие и летом . Измерения методом некогерентно го рассеяния радиоволн свидетельствуют о том же : при χ =72–82° h m Е летом ниже , чем зимой , на 4–6 км , в зависимости от уровня солнечной активности , и лишь при χ ≤ 50° сезонные вариации h m Е становятся несущественными [ Живолуп , 1991].

Чтобы согласовать модельные представления о се зонных вариациях газового состава с данными ионо сферных наблюдений , в работе [ Иванов - Холодный и др ., 1979] эффективная шкала высот O 2 – Н О 2 – в высотном диапазоне 100–110 км для зимнего периода была уменьшена до 3.0 км и при нята равной 5.8 км для лета . Таким образом на высоте 110 км значение [O 2 ] зимой оказывалось в два раза ниже , чем летом . Указанное изменение высотного O 2 ( h )- профиля было повторено нами с данными MSIS. Результаты расчетов для стандартных лета и зимы и заниженных зимних O 2 ( h )- профилей в полдень и при фиксированном χ представлены в табл . 2. Можно видеть , что для стандартных дан ных MSIS при χ =60° как высота h mE, так и значение q летом ниже , чем зимой , что соответствует дан ным наблюдений , в частности , по h mE [ Иванов - Холодный , Фирсов , 1974; Часовитин и др ., 1983].

Для уменьшенных вдвое в соответствии с [ Иванов - Холодный , и др ., 1979] зимних значений O 2 h mE пони жается до нереалистично низких высот ( до 103 км ).

Таблица 2

Вариации h mE, q и [O2] зимой и летом

|

сезон |

полдень |

χ =60° |

||||

|

h mE, км |

q |

H , км |

h mE, км |

q |

H , км |

|

|

Лето , MSIS |

104 |

3.2 (3)* |

5.4 |

107 |

1.81 (3) |

5.4 |

|

Зима , [ О 2 ] MSIS |

113 |

6.4 (2) |

4.8 |

109 |

2.03 (3) |

4.8 |

|

Зима , [ О 2 ] MSIS/2 |

107 |

7.2 (2) |

3.0 |

103 |

2.8 (3) |

3.0 |

|

Лето , модиф . |

104 |

2.7 (3) |

110 |

1.6 (3) |

||

|

Зима , модиф . |

115 |

8.3 (2) |

112 |

2.4 (3) |

||

Вместе с тем эффект зимней аномалии , выражаю щийся в том , что при χ =60° летние значения q m ниже зимних , отчетливо проявляется в модели MSIS и без какого - либо « насилия » над зимним О 2 ( h )- профилем ( табл . 2). Из этого следует , что объяснение зимней аномалии в слое Е , предложенное в работе [ Иванов - Холодный , и др ., 1979], также ошибочно .

Возникает вопрос , каким образом должны быть представлены сезонные вариации высотных распре делений основных газовых составляющих нижней термосферы , чтобы они удовлетворяли годовому ходу параметра ( R q ) Э . В основу было положено сле дующее . Поскольку доля ионов , образующихся под влиянием ультрафиолетовой части спектра солнеч ного излучения , зависит только от содержания О 2, а вклад в ионообразование рентгеновского излучения зависит от суммарного содержания N2, О 2 и О , то чем больше концентрация О 2 будет превышать сум марную концентрацию N 2 , О 2 и О , и прежде всего N 2 , тем больше в суммарной ионизации q m будет доля ультрафиолетового излучения q U ; тем ниже , соответственно , будет значение R q = q Х / q U , и наобо рот : чем меньше [ О 2 ] относительно суммы [N 2 ]+[ О 2 ]+[ О ], тем выше должно быть значение R q . Для проверки этой идеи летний и зимний [ О 2 ]( h )- профили из модели MSIS-90 были моди фицированы так , чтобы летние значения [ О 2] в исследуемом диапазоне высот стали значительно ниже зимних , чем это постулируется моделью .

Кроме того , принималось еще одно условие , отличное от MSIS-90: N 2 ( h )- профиль оставался неизменным в течение года в диапазоне высот 90– 120 км , тогда как О ( h )- профиль менялся с сезоном со знаком , обратным модельному , т . е . зимние значения [ О ] принимались ниже летних . Иначе говоря , летнее падение концентрации О 2 компенсировалось ростом [ О ], и наоборот , зимний рост [ О 2 ] компенсировался падением [ О ] таким образом , чтобы общее содержание кислорода в молекулярном и атомном состояниях в нижней термосфере оставалось неизменным ).

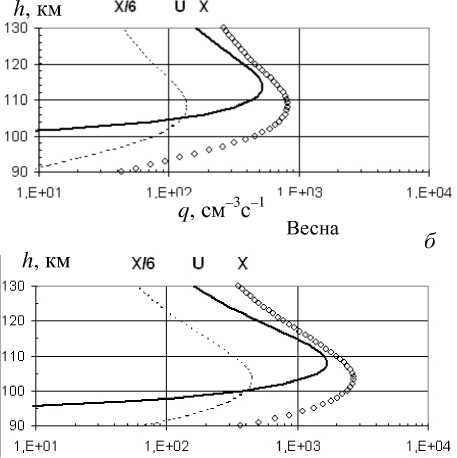

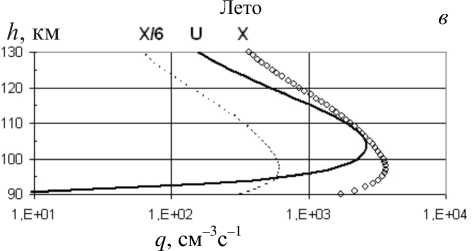

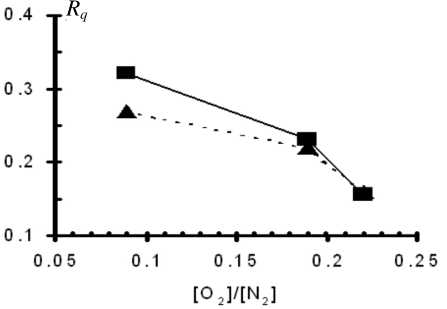

Расчетные значения q Х и q U для полудня показа ны на рис . 2, а ( R q) Р 4 – в табл . 1. Как легко увидеть , теперь расчетный ( модифицированный ) годовой ход R q вновь близок к экспериментальному , но уже не воз никает вопросов относительно происхождения най денных закономерностей . В табл . 1 также представ лены модифицированные отношения ([ О 2 ]/[N 2 ]) для всех сезонов , которые показывают их обратную зави симость от ( R q ) Р 4 . Последняя ясно прослеживается на рис . 3, что подтверждает справедливость ключевой

1.Е+00 1.Е+01 1.Е+02 1.Е+03 1.Е+04

q , см –3 с –1

Рис . 2. Высотные летние и зимние профили q в пол день для модифицированных О 2( h )-, О ( h )- распределений : a – зима , б – лето ; q X ( O2 ) – ромбики ; q X ( O ) – треугольники ; q X ( N2 ) – квадратики ; q S ( Х ) – суммарная скорость ионизации рентгеновским излучением – штриховая кривая ; q U – сплошная кривая .

Рис . 3. Зависимость параметра R q = q X/ q U от отношения [ О 2 ]/[N 2 ].

вой идеи , легшей в основу модификации годового хода газового состава нижней термосферы .

Модифицированные сезонные вариации О 2 ( h )- про - филя анализировались и с точки зрения эффектов зимней аномалии . Результаты расчетов для лета и зимы при фиксированном χ =60° показаны в табл . 2. Видно , что в данном случае зимние значе ния q превосходят летние уже в 1.5 раза , тогда как летняя высота h mE остается ненамного ниже зимней .

-

2. Предложенная в работе [ Иванов - Холодный , и др ., 1977] интерпретация выявленных в ней особенностей годового хода отношения R q = q Х / q U , связанных с уменьшением вдвое зимних значений содержания О 2 , по - видимому , не оправданна .

-

3. Объяснение зимней аномалии в области Е тем же двукратным уменьшением зимней концентрации О 2 , данное в работе [ Иванов - Холодный , и др ., 1979], также представляется неудовлетворительным .

-

4. Оба вышеупомянутых явления , вероятнее все го , объясняются уменьшением содержания О 2 не в зимней , а в летней нижней термосфере .

-

5. Выявлена четкая обратная зависимость между отношением ( R q ) Э и относительным содержанием молекулярного кислорода ([ О 2]/[N2]) на высотах максимума слоя Е .