Гончарные традиции носителей новосибирского варианта кулайской культурно-исторической общности (по данным комплексного междисциплинарного анализа)

Автор: Селин Д.В., Максимова А.А., Федорова З.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное мультидисциплинарное исследование керамики новосибирского варианта кулайской культурноисторической общности. Применялись технико-технологический (трасологический), петрографический, рентгенографический фазовый, термический анализы. Это позволило получить объективные данные для реконструкции гончарной технологии. Установлено, что использовалось исходное глинистое пластичное сырье (ИПС) из одного региона, но из различных его выходов. Выделены разные по минеральному составу типы ИПС для керамики с могильника Каменный Мыс (три) и с городища Дубровинский Борок-3 (два). Это свидетельствует о существовании групп гончаров, использовавших разные глинища. Корреляция типов ИПС и составов формовочных масс подтверждает предположение о нескольких группах гончаров. При сопоставлении глин, использовавшихся для изготовления керамики с памятников Каменный Мыс и Дубровинский Борок-3, определено, что они значительно различаются по минеральному составу. Это подтвердилось результатами петрографического и рентгенографического фазового анализов. По данным термогравиметрии образцы керамики подразделяются на группы в зависимости от качества обжига. Часть изделий была подвергнута более интенсивному термическому воздействию по сравнению с другими.

Археология, ранний железный век, новосибирское приобье, кулайская культурно-историческая общность, керамика, междисциплинарный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/145147167

IDR: 145147167 | УДК: 903.023 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.1.070-079

Текст научной статьи Гончарные традиции носителей новосибирского варианта кулайской культурно-исторической общности (по данным комплексного междисциплинарного анализа)

В эпоху раннего железного века на территории Западной Сибири существовала кулайская культурно-историческая общность (далее – КИО). Исследователями выделяется несколько ее вариантов, распространенных в разных регионах. К настоящему моменту в Новосибирском Приобье известно более 25 археологических объектов, относимых к кулай-ской КИО. Благодаря масштабным работам Новосибирской археологической экспедиции под руководством Т.Н. Троицкой были изучены памятники этой общности и выделен особый, новосибирский вариант [Троицкая, 1979].

Самой массовой категорией находок на памятниках кулайской КИО является керамика. Изучение гончарной технологии позволяет выявить содержательную сторону производства керамической посуды и реконструировать некоторые историко-культурные процессы, происходившие в древности у отдельных групп населения в разные эпохи (см., напр.: [Бобринский, 1978, 1999; Цетлин, 2012; Жущиховская, Мыльникова, 2020; Молодин и др., 2020]). В современной археологической науке широко применяются естественно-научные методы. При изучении древней керамики они используются для определения минерального состава исходного сырья, выявления особенностей естественных и искусственных примесей, анализа керамических покрытий (глазурей, ангобов и др.), установления изотопного состава нагаров и режима обжига посуды (см., напр.: [Физикохимическое исследование…, 2006; Drebushchak V.A., Mylnikova, Drebushchak T.N., 2018; Молодин и др., 2019; Жущиховская, 2022]). Активно развиваются и цифровые технологии в исследовании камня и керамики, в первую очередь 3D-моделирование [Karasik, Harush, Smilansky, 2020; Чистяков, Бочарова, Колобова, 2021]. Однако не все исследователи четко ограничивают познавательные возможности различных естественно-научных методов и их направленность на решение отдельных узких задач. На наш взгляд, комплексное применение технико- технологических, естественно-научных и цифровых методов при изучении древнего гончарства позволяет получить не противоречащие друг другу, а взаимодополняющие результаты, т.к. каждый из них имеет свои познавательные границы. Этого можно достичь при постановке четкой исследовательской задачи и корректной интерпретации полученных формальных физико-технологических и метрических параметров керамики. Целью статьи является реконструкция и сравнение отдельных гончарных традиций на разных памятниках новосибирского варианта КИО.

Материалы и методы

Источниковой базой послужили керамические комплексы новосибирского варианта кулайской КИО с могильника Каменный Мыс, городищ Дубровинский Борок-3 и -4, поселения Ордынское-9. Особый интерес представляет сравнение особенностей технологии изготовления керамики с могильника Каменный Мыс и расположенного в 1 км к юго-востоку от него городища Дубровинский Борок-3. Т.Н. Троицкой отмечено сходство в орнаментации и форме сосудов с этих памятников [1979, с. 29–30], которые датируются разным временем: могильник – концом III в. до н.э., а городище – I в. до н.э. [Там же, с. 48–49].

Исследование о сновано на принципе междисциплинарного синтеза. Технико-технологический анализ проводился по методике, предложенной А.А. Бобринским в соответствии с естественной структурой производства [1978, 1999]. Определение технологии изготовления керамики проводилось при помощи бинокулярной микроскопии (микроскоп Leica M51) поверхностей изделий и изломов черепков с последующим сравнением выявленных технологических следов с коллекцией экспериментальных образцов. Были исследованы со суды с могильника Каменный Мыс (49 экз.), городищ Дубровинский Борок-3 (25 экз.) и -4 (12 экз.), поселения Ордын-ское-9 (10 экз.).

Б

В

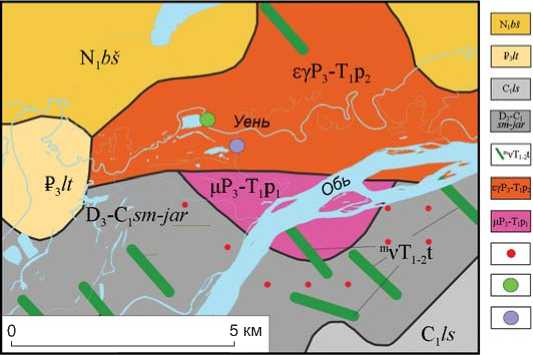

Рис. 1. Местоположение объектов исследования на картах Евразии ( А ) и Новосибирской области ( Б ) и геологическая карта-схема местоположения памятников Каменный Мыс и Дубровинский Борок-3 ( В ).

1 – бещеульская свита (N1 bš ); 2 – лагернотовская свита (₽3 lt ); 3 – лагерносадская свита (C1 ls ); 4 – саламатовская и ярская свиты нерасчлененные (D3-C1 sm-jar ); 5 – дайки габбро-долеритов; 6 – вторая фаза: монцограниты, граносиениты, граниты, амфибол-биотитовые и биотитовые среднезернистые гранодиориты (εγP3-T1 p 2); 7 – первая фаза: монцодиориты, диориты, кварцевые монодиориты и кварцевые диориты (μP3-T1 p 1); 8 – контактовый метаморфизм, роговики; 9 – Каменный Мыс; 10 – Дубровинский Борок-3.

Минералого-петрографический анализ шлифов включал поляризационную микроскопию (микроскоп Zeiss Axio Scope A1) для определения состава исходного сырья и искусственных примесей. Минеральные фазы исходного сырья определялись с помощью рентгенографического фазового анализа на рентгеновском порошковом дифрактометре Stadi MP (Stoe)*. Для характеристики процессов обжига керамики и сравнительного изучения его качества применялся термогравиметрический анализ. Он выполняется на термовесах Netzsch ТG-209 в температурном интервале от 20 до 850 °С. Анализ образцов проводится в золотом тигле массой 546 мг со скоростью нагрева 20 °С в минуту в атмосфере чистого аргона. Масса образца измеряется после каждого нагревания на электронных весах со шкалой в 1 г и ценой деления 0,001 мг. Петрографический и рентгенографический фазовый анализы использовались для керамики с могильника Каменный Мыс (30 экз.) и городища Дубровинский Борок-3 (10 экз.), а термический – для тех же сосудов и для керамики с памятников Дубровинский Борок-4 (4 экз.), Ордынское-9 (6 экз.).

Следует отметить, что результаты технико-технологического анализа керамики с могильника Каменный Мыс и поселений были введены в научный оборот [Селин, 2021]. В предлагаемой статье делается упор на данные, полученные с применением естественно-научных методов, и их корреляции с результатами технико-технологического исследования керамики.

Геологическое строение района памятников

В геологическом плане рассматриваемые памятники расположены на территории, приуроченной к Ко-лывань-Томской складчатой системе, которая включает Ново сибирскую складчатую зону. В строении последней выделяется Ельцовско-Басандайский синклинорий, сложенный в основном алевролитами, аргиллитами, глинистыми сланцами и песчаниками. Его отложения интенсивно рассланцованы с образованием глинистых и алеврито-глинистых сланцев, прорваны позднепалеозойско-раннемезозойскими гранитоидами Приобского P3–T1 и Барлакского T1–2 комплексов. К ним приурочено проявление базито-вых даек Ташаринского габбро-долеритового комплекса T1–2 [Государственная геологическая карта…, 2015]. Территория памятников Дубровинский Борок-3 и Каменный Мыс приурочена к выходам Приобского комплекса гранитоидов (рис. 1), а именно ко второй фазе его внедрения. В районе исследования развиты монцограниты, граносиениты, граниты, амфибол-биотитовые и биотитовые среднезернистые гранодиориты.

Результаты исследования и обсуждение

Результаты петрографического и рентгенографического фазового анализов (рис. 2–4). Для производства керамики отбиралось исходное пластичное глиноподобное сырье (далее – ИПС). Практически во всех образцах с могильника Каменный Мыс на-

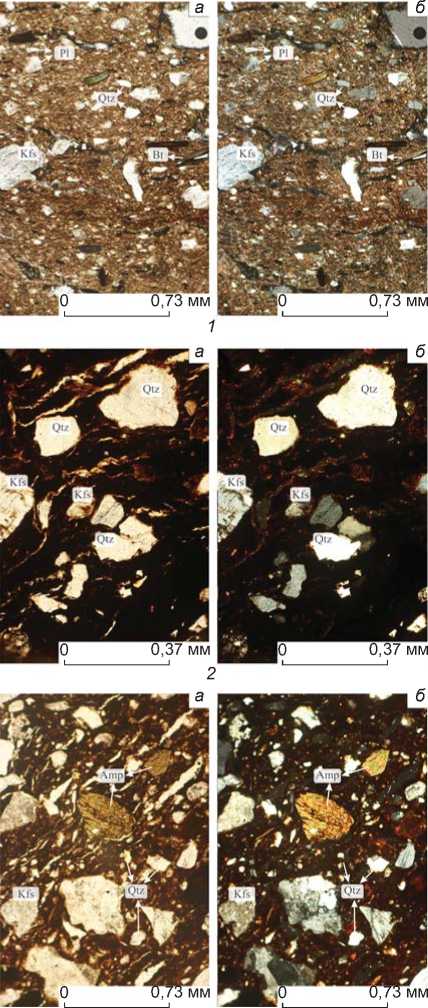

Рис. 2. Шлифы керамики с могильника Каменный Мыс. 1 – ИПС 1; 2 – ИПС 2; 3 – ИПС 3.

а – в поляризованном свете; б – в проходящем свете.

Qtz – кварц; Pl – плагиоклаз; Kfs – калиевый полевой шпат; Bt – биотит; Amp – амфибол.

блюдается либо преобладание цемента (60–70 %) над кластическим материалом (30–40 %), либо равное соотношение между ними. Кластический материал в основном представлен калиевым полевым шпатом, плагиоклазом, биотитом и амфиболом, также встречаются пироксены и обломки предположительно гранитов. Цемент преимущественно слюдистый с обломками плагиоклаза, калиевого полевого шпата, есть

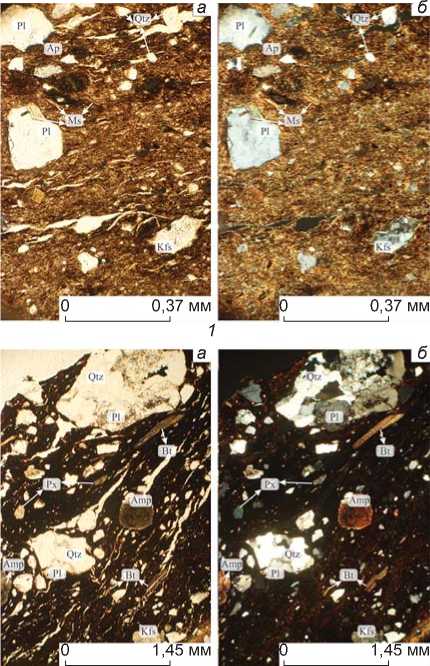

Рис. 3. Шлифы керамики с городища Дубровинский Борок-3.

1 – ИПС 1; 2 – ИПС 2.

а – в поляризованном свете; б – в проходящем свете.

Qtz – кварц; Pl – плагиоклаз; Kfs – калиевый полевой шпат; Ms – мусковит; Ap – апатит; Bt – биотит; Px – пироксен; Amp – амфибол.

зерна мусковита, биотита и пироксена. В шамоте присутствуют обломки плагиоклаза, калиевого полевого шпата, мусковита. Исходя из полученных данных, которые также были подтверждены результатами рентгенографического фазового анализа (см. рис. 4, 1 ), в керамическом комплексе с могильника Каменный Мыс можно выделить три типа ИПС, различающиеся по минеральному составу.

ИПС 1 (см. рис. 2, 1 ) характеризуется повышенным содержанием естественных включений биотита (11–14 мас. %). Кластический материал представлен кварцем (47–65 мас. %), калиевым полевым шпатом (7–22 мас. %) и плагиоклазом (13–17 мас. %).

ИПС 2 (см. рис. 2, 2 ) в основном состоит из салических минералов: кварца (41–90 мас. %), калиевого полевого шпата (2–20 мас. %) и плагиоклаза (3– 46 мас. %).

ИПС 3 (см. рис. 2, 3 ) отличается относительно большим количеством естественных темноцветных минералов: пироксенов (1–20 мас. %), амфиболов

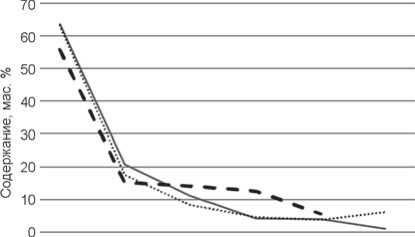

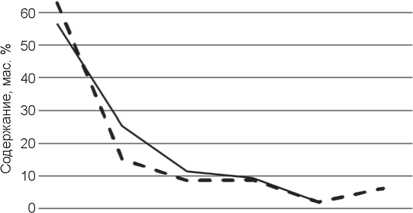

Кварц Плагиоклаз КПШ Слюда Амфибол Пироксен

---ИПС 1 — - ИПС 2 .......ИПС 3

Кварц Плагиоклаз КПШ Слюда Амфибол Пироксен

ИПС1 — - ИПС 2

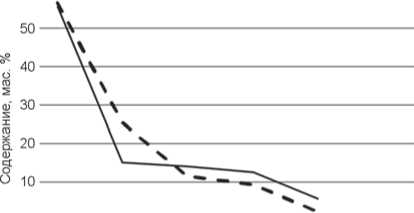

Кварц Плагиоклаз КПШ Слюда Амфибол Пироксен

---КМ, ИПС2 — -ДБ, ИПС 1

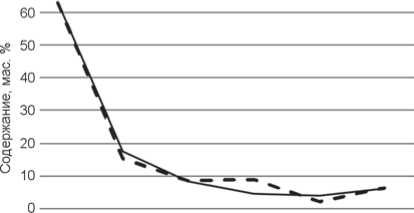

Кварц Плагиоклаз КПШ Слюда Амфибол Пироксен

---КМ, ИПС 3 — -ДБ, ИПС 2

Рис. 4. Результаты рентгенографического фазового анализа.

1 , 2 - средний состав минеральных фаз ИПС для керамики с могильника Каменный Мыс ( 1 ) и городища Дубровинский Борок-3 ( 2 );

3 , 4 - сравнение средних составов минеральных фаз разных типов ИПС для керамики с указанных памятников. КПШ - калиевый полевой шпат, КМ - Каменный Мыс, ДБ - Дубровинский Борок-3.

(2-6 мас. %). В состав кластического материала входят кварц (37-90 мас. %), калиевый полевой шпат (141 мас. %) и плагиоклаз (1-32 мас. %).

Тем не менее все сырье было добыто внутри одного гранитоидного массива в одном районе. Разнообразие состава, вероятно, связано с различными стадиями кристаллизации массива, в ходе которой образовывались монцограниты, граносиениты, граниты, амфибол-биотитовые и биотитовые среднезернистые гранодиориты. При выветривании гранитоидов на их месте образовались терригенные отложения такого же состава.

По результатам технико-технологического анализа керамики с памятника Каменный Мыс выявлено шесть рецептов формовочной массы: 1) глина + дресва (68 %); 2) глина + дресва + шамот (14 %); 3) глина + + шамот (10 %); 4) глина + шамот + органический раствор (2 %); 5) глина + дресва + шамот + органический раствор (4 %); 6) глина + органический раствор (2 %). При сопоставлении выделенных типов глин с рецептами формовочных масс удалось определить, что для ИПС 2 характерно большее количество смешанных рецептов с добавлением дресвы и шамота, а для ИПС 3 - двукомпонентный рецепт с шамотом. Это позволяет сделать вывод о сосуществовании как минимум трех групп гончаров с различными навыками отбора сырья. Интересен тот факт, что керамика, изготовленная из разных глин, обнаружена вместе в одних курганах и захоронениях. Это может свидетельствовать о смешанности населения, оставившего могильник Каменный Мыс, и о наличии в погребальной практике традиции приношения умершему керамических сосудов от разных групп гончаров.

Во всех образцах с городища Дубровинский Борок-3 наблюдается преобладание цемента (60-70 %) над кластическим материалом (25-35 %). Последний представлен в основном калиевым полевым шпатом, плагиоклазом, мусковитом и биотитом. Цемент преимущественно слюдистый с обломками плагиоклаза, калиевого полевого шпата, мусковита и биотита. По результатам петрографического и рентгенографического фазового анализов (см. рис. 3; 4, 2 ) можно выделить два типа ИПС.

ИПС 1 (см. рис. 3, 1 ) характеризуется повышенным содержанием естественных включений слюды (3-14 мас. %), в основном состоит из кварца (4774 мас. %), калиевого полевого шпата (9-16 мас. %) и плагиоклаза (7-14 мас. %).

ИПС 2 (см. рис. 3, 2 ) отличается отно сительно большим содержанием естественных пироксенов (3– 11 мас. %).

По результатам технико-технологического анализа керамики выявлено шесть рецептов формовочной массы: 1) глина + дресва (40 %); 2) глина + дресва + + органический раствор (32 %); 3) глина + органический раствор (4 %); 4) глина + шамот + органический раствор (4 %); 5) глина + дресва + навоз жвачных животных (8 %); 6) глина + дресва + шамот + навоз жвачных животных (12 %). Корреляция выделенных типов глин с рецептами формовочных масс показала, что в ИПС 2 чаще вводился навоз жвачных животных. Это позволяет говорить о двух группах гончаров, которые пользовались разными глинищами и были носителями различных традиций составления формовочных масс.

Сопоставление ИПС в керамике с двух памятников (табл. 1) демонстрирует, что для изготовления сосудов с Дубровинского Борка-3 и Каменного Мыса использовались разные глины. Они различаются по минеральному составу. В керамике с городища в кластическом материале проявлены в большей степени полевые шпаты, мусковит и биотит, цемент сложен преимущественно слюдами с зернами этих минералов, но более мелкой фракции. Для образцов с могильника характерен более фамический состав (т.е. в ИПС содержится больше темноцветных минералов) как обломков, так и цемента, а также наличие шамота и обломков гранитов, что не свойственно керамике с Дубровинского Борка-3. Можно предложить два варианта объяснения: 1) население Дубровинского Борка-3 не сооружало могильник Каменный Мыс, он является некрополем другой группы; 2) когда существовал один памятник, другой уже перестал функционировать.

По результатам рентгенографического фазового анализа определено, что в образцах с обоих памятников в состав глин входят минеральные фазы, слагающие гранитные породы, которые распространены на территории, приуроченной к Колывань-Томской складчатой системе. Повышенное в 2 раза и более их содержание в керамике из захоронений могильника Каменный Мыс свидетельствует о меньшей доле цемента, нежели кластического материала в ИПС, по сравнению с образцами из Дубровинского Борка-3. Результаты рентгенографического фазового анализа подтверждают выделенные нами типы ИПС. Они имеют четкие различия в содержании минеральных фаз (см. рис. 4, 1, 2). Также различаются глины в керамике с памятников Каменный Мыс и Дубровинский Борок-3 (см. рис. 4, 3, 4).

Результаты термического анализа. Следует отметить, что по данным технико-технологического и петрографического анализов, большинство исследованных образцов керамики имели примерно одинаковую концентрацию искусственно добавленных ото-щителей (дресва, шамот), которая составляет 1 : 4÷5. Случаи, когда зафиксированная концентрация отклоняется от средней, описаны дополнительно. Все образцы для исследования отбирались из одной части сосуда (внешний участок венчика). Это дает возможность проводить сравнительный анализ термических превращений керамики с разных памятников. О качестве обжига керамических изделий можно судить по соотношению потери массы образцом на этапах дегидратации и дегидроксилирования [Физико-химическое исследование…, 2006, с. 24–29; Drebushchak V.A., Mylnikova, Drebushchak T.N., 2018; Молодин и др., 2019], которые происходят в разных температурных интервалах – 30–350 и 350–600 °С соответственно.

Образцы керамики с городища Дубровинский Борок-4 (ДБР) можно условно разделить на две серии: 1) ДБР1 и ДБР11, 2) ДБР2 и ДБР6. Они значительно различаются по общей потере массы при прокаливании до 900 °С (табл. 2), большая часть которой приходится на этап дегидратации (в интервале 30– 350 °С), что указывает на разную степень пористости керамики, представленной этими сериями. В интервале 350–600 °С потеря массы варьирует в пределах 1,28–1,98 %. Можно заключить, что образцы серии 1 подвергались более интенсивному воздействию высоких температур или более длительному обжигу по сравнению с образцами серии 2.

Образцы керамики с поселения Ордынское-9 (ОР) также можно условно разделить на две серии, существенно различающиеся по потере массы при прока-

Таблица 1. Корреляция минерального состава ИПС в керамике с могильника Каменный Мыс и городища Дубровинский Борок-3

|

Составляющие ИПС |

Дубровинский Борок-3 |

Каменный Мыс |

|

Кластический материал |

KFSp, Pl, Ms, Bt |

KFSp, Pl, Bt и Amp, также встречаются Px и обломки предположительно гранитов |

|

Цемент |

Слюдистый; обломки: Pl, KFSp, Ms, Bt |

Слюдистый; обломки: Pl, KFSp, встречаются зерна Ms, Bt и Px |

|

Акцессории |

Апатит |

Апатит, монацит |

Примечания : KFSp – калиевый полевой шпат, Pl – плагиоклаз, Ms – мусковит, Bt – биотит, Amp – амфибол, Px – пироксен.

ливании до 900 °С: 1) ОР6, ОР7, ОР9, 2) ОР2, ОР4, ОР5 (табл. 3). У последних потеря массы значительна как при дегидратации, так и при дегидроксилировании. Разница в количестве гидроксилов в керамике при прочих равных условиях возникает из-за разного качества обжига. Следовательно, образцы серии 1 были подвергнуты более интенсивному термическому воздействию, чем образцы серии 2. Это может косвенно свидетельствовать о различиях в навыках обжига сосудов у гончаров на этом поселении.

Минимальная потеря массы образцом ОР7, по всей видимости, объясняется тем, что он обжигался более длительно, чем другие, либо при более высокой температуре. Не стоит исключать и связь с присутствием в формовочной массе шамота в пропорции 1 : 3, тогда как для остальной посуды характерна более низкая концентрация в диапазоне 1 : 4÷5 (по данным технико-технологического анализа). Отдельно стоит выделить образец ОР2, отличающийся от всех остальных достаточно большой потерей массы в высокотемпературном интервале (600–850 °С). По-видимому, это связано с удалением из него углеродсодержащих соединений, которые могли образоваться при обжиге изделия из формовочной массы с органической примесью. По результатам технико-технологического анализа установлено, что в коллекции с поселения только данный сосуд изготовлен с добавлением органического раствора.

Образцы керамики с городища Дубровинский Борок-3 (ДБ) тоже условно подразделяются на две серии: 1) ДБ3, ДБ4, ДБ6, ДБ10, ДБ13, ДБ19, 2) ДБ2, ДБ5, ДБ8, ДБ11. Они показывают значительные раз-

Таблица 2. Потеря массы образцами керамики с городища Дубровинский Борок-4 в разных интервалах температур, %

|

Шифр образца |

30–350 °С |

350–600 °С |

600–850 °С |

30–850 °С |

|

ДБР1 |

2,40 |

1,98 |

1,02 |

5,39 |

|

ДБР2 |

6,70 |

1,85 |

0,74 |

9,29 |

|

ДБР6 |

7,38 |

1,50 |

0,21 |

9,09 |

|

ДБР11 |

3,04 |

1,28 |

0,99 |

5,31 |

Таблица 3. Потеря массы образцами керамики с поселения Ордынское-9 в разных интервалах температур, %

|

Шифр образца |

30–350 °С |

350–600 °С |

600–850 °С |

30–850 °С |

|

ОР2 |

4,20 |

2,76 |

1,65 |

8,61 |

|

ОР4 |

6,31 |

1,76 |

0,50 |

8,58 |

|

ОР5 |

6,39 |

2,47 |

1,05 |

9,9 |

|

ОР6 |

3,67 |

1,34 |

0,38 |

5,35 |

|

ОР7 |

2,39 |

1,16 |

0,32 |

3,87 |

|

ОР9 |

3,26 |

1,32 |

0,18 |

4,76 |

Таблица 4. Потеря массы образцами керамики с городища Дубровинский Борок-3 в разных интервалах температур, %

|

Шифр образца |

30–350 °С |

350–600 °С |

600–850 °С |

30–850 °С |

|

ДБ2 |

2,85 |

1,82 |

0,91 |

5,59 |

|

ДБ3 |

5,82 |

1,95 |

0,74 |

8,52 |

|

ДБ4 |

5,63 |

2,21 |

1,44 |

9,27 |

|

ДБ5 |

3,25 |

1,03 |

0,66 |

4,94 |

|

ДБ6 |

4,34 |

1,70 |

0,88 |

6,92 |

|

ДБ8 |

1,34 |

2,48 |

1,70 |

5,52 |

|

ДБ10 |

5,36 |

1,56 |

0,81 |

7,73 |

|

ДБ11 |

2,4 |

0,70 |

0,43 |

3,53 |

|

ДБ13 |

5,39 |

1,58 |

0,66 |

7,64 |

|

ДБ19 |

4,70 |

2,18 |

1,02 |

7,90 |

личия в потере массы при прокаливании до 900 °С как на этапе дегидратации, так и на стадии дегидроксилирования (табл. 4). В серии 2 данный показатель ниже, следовательно, эти образцы подвергались более интенсивному термическому воздействию, чем образцы серии 1, что может косвенно указывать на различия в навыках обжига посуды у гончаров.

Существенная потеря массы образцами ДБ8, ДБ4 и ДБ19 на высокотемпературной стадии (600–850 °С), как уже говорилось выше, объясняется удалением углеродсодержащих соединений: по данным техникотехнологического анализа, эти три сосуда отличаются от остальных тем, что они изготовлены из формовочной массы с органической примесью.

Образцы керамики с могильника Каменный Мыс (КМ) были разделены на три серии в зависимо сти от типа ИПС. Для большинства образцов характерна значительная потеря массы, особенно на стадии дегидратации, а для некоторых и на этапе дегидроксилирования (табл. 5). Выделение большого количества воды

Таблица 5. Потеря массы образцами керамики с могильника Каменный Мыс в разных интервалах температур, %

|

Шифр образца |

30–350 °С |

350–600 °С |

600–850 °С |

30–850 °С |

|

КМ6 |

4,95 |

ИПС 1 1,70 |

0,54 |

7,18 |

|

КМ7 |

4,5 |

3,41 |

0,96 |

8,86 |

|

КМ8 |

3,28 |

1,56 |

0,68 |

5,52 |

|

КМ10 |

2,89 |

1,56 |

0,69 |

5,15 |

|

КМ12 |

6,33 |

2,47 |

0,78 |

9,58 |

|

КМ14 |

3,35 |

2,06 |

0,98 |

6,39 |

|

КМ29 |

5,23 |

3,19 |

1,01 |

9,44 |

|

КМ33 |

4,12 |

1,73 |

0,73 |

6,58 |

|

КМ34 |

5,1 |

3,06 |

1,51 |

9,67 |

|

КМ35 |

3,83 |

1,41 |

0,67 |

5,91 |

|

КМ38 |

6,07 |

2,30 |

0,85 |

9,22 |

|

КМ1 |

1,69 |

ИПС 2 1,01 |

0,76 |

3,46 |

|

КМ2 |

3,57 |

2,08 |

0,69 |

6,34 |

|

КМ4 |

4,81 |

2,26 |

0,87 |

7,94 |

|

КМ9 |

4,10 |

1,42 |

0,48 |

6,10 |

|

КМ18 |

5,35 |

1,57 |

0,82 |

7,74 |

|

КМ19 |

4,87 |

1,71 |

0,89 |

7,47 |

|

КМ23 |

5,47 |

2,00 |

0,72 |

8,19 |

|

КМ29 |

5,23 |

3,19 |

1,01 |

9,44 |

|

КМ36 |

2,42 |

1,11 |

0,22 |

3,75 |

|

КМ37 |

5,23 |

4,28 |

0,85 |

10,35 |

|

КМ13 |

2,44 |

ИПС 3 1,33 |

0,64 |

4,41 |

|

КМ17 |

4,71 |

1,47 |

0,32 |

6,50 |

|

КМ20 |

4,32 |

2,84 |

1,63 |

8,79 |

|

КМ25 |

5,03 |

1,95 |

1,00 |

7,98 |

|

КМ26 |

1,15 |

0,59 |

0,31 |

2,05 |

|

КМ27 |

3,78 |

1,22 |

0,93 |

5,94 |

|

КМ28 |

3,45 |

1,78 |

1,09 |

6,33 |

|

КМ30 |

3,87 |

1,72 |

1,02 |

6,61 |

|

КМ47 |

3,96 |

2,22 |

1,06 |

7,24 |

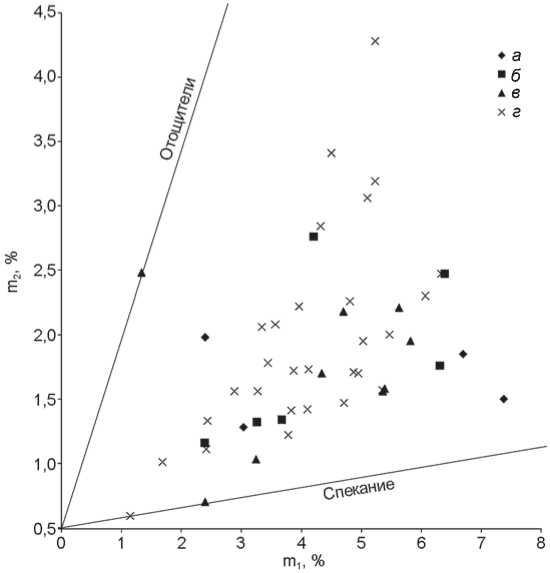

Рис. 5. Диаграмма потери массы образцами керамики в интервалах температур 20–350 °С (m1) и 350–600 °С (m2).

а – Дубровинский Борок-4; б – Ордынское-9; в – Дубровинский Борок-3; г – Каменный Мыс.

указывает на довольно высокую пористость керамики, а значит, на слабое термическое воздействие. Исключение составляют образцы КМ1, КМ26 и КМ36, общая потеря массы которых относительно невелика (2,05–3,75 %). Можно полагать, что они подвергались более интенсивному обжигу.

Четыре образца (КМ20, КМ34, КМ30, КМ47) отличаются достаточно большой потерей массы (1,02– 1,63 %) на высокотемпературном интервале (600– 860 °С). Это связано с удалением углеродсодержащих соединений, т.к. данные изделия были изготовлены из формовочной массы с органическими примесями.

Более наглядно различия между характеристиками образцов керамики со всех памятников можно наблюдать на диаграмме сохранности глинистого компонента (рис. 5). Известно, что соотношение потери массы при дегидратации и разложении гидроксилов (m1/m2) для глины определенного состава величина постоянная. При добавлении в формовочную массу отощителя (песок, дресва, шамот) уменьшается и m1, и m2, но сохраняется соотношение. Так как исследуемые керамические изделия за редким исключением были изготовлены из формовочных масс с примерно одинаковой концентрацией искусственно добавленных отощите-лей, мы можем сравнивать особенности термических превращений керамики с разных памятников. Точки, характеризующие образцы с Каменного Мыса, на диа- грамме распределены достаточно равномерно и располагаются далеко от линии спекания, что свидетельствует об относительно слабом термическом воздействии. Сосуды с городища Дубровинский Борок-3, по всей видимости, обжигались при менее высокой температуре или менее длительно по сравнению с керамикой с могильника. Что касается образцов с поселения Ордынское-9, то на рисунке четко видно существование двух серий, различающихся интенсивностью обжига.

Заключение

ИПС

в

На о сновании проведенного комплексного мультидисциплинарного анализа керамики установлено, что сосуды с Каменного Мыса и Дубровинского Борка-3 изготавливались из глин, добытых внутри одного гранитоид-ного массива. По минеральному составу выделяются различные типы исходного пластичного сырья (ИПС): для керамики с Каменного Мыса три, с Дубровинского Борка-3 две. Это свидетельствует о существовании нескольких групп гончаров, использовавших разные глинища. Разница проявляется и в навыках составления формовочных масс. Сопоставление керамике с Каменного Мыса и Дубровинско- го Борка-3 показало значительные различия в минеральном составе. Это может свидетельствовать о том, что население Дубровинского Борка-3 не сооружало некрополь Каменный Мыс, он является могильником другой группы, или о разновременности памятников. Последнее предположение согласуется с гипотезой Т.Н. Троицкой, согласно которой они относятся к разному времени в рамках периода существования новосибирского варианта кулайской КИО [1979, с. 48–50]. По результатам термического анализа образцов керамики со всех памятников установлено, что часть сосудов имеет более интенсивный обжиг, по сравнению с другими. Это может косвенно указывать на различия в навыках у гончаров на разных поселениях.

Продолжение комплексных мультидисциплинар-ных исследований керамики кулайской КИО позволит расширить наши представления о раннем железном веке Западной Сибири, реконструировать межкультурные контакты и историко-культурные процессы, происходившие в древности.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 21-78-00039.