Гончарство населения Западного Приамурья раннего железного века - раннего средневековья (технология изготовления, морфология, функции)

Автор: Мыльникова Л.Н., Нестеров С.П., Деревянко Е.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Предложен анализ развития керамической посуды в раннем железном веке (урильская, талаканская культуры) - раннем Средневековье (михайловская культура, найфельдская и троицкая группы мохэ) населения Западного Приамурья. Представлены рецепты составления формовочных масс, способы изготовления изделий и их морфологическая классификация, степень структурной расчлененности изделий, функции глиняных сосудов. Сделан вывод о сохранении традиций, разнообразии ассортимента, вариативности линейных размеров.

Западное приамурье, гончарство, технология, морфология, назначение

Короткий адрес: https://sciup.org/14522106

IDR: 14522106 | УДК: 903.02

Текст научной статьи Гончарство населения Западного Приамурья раннего железного века - раннего средневековья (технология изготовления, морфология, функции)

Многолетние археологические исследования в Амурской обл., которая составляет большую часть территории Западного Приамурья, позволили установить, что для раннего железного века и Средневековья этого региона была характерна следующая этнокультурная схема: уриль-ская культура (XII–II вв. до н.э.) – талаканская культура (II в. до н.э. – III в. н.э.) – михайловская культура (III–X вв. н.э.) – мохэская культура (VII–VIII – XII вв. н.э.). В Западном Приамурье урильская культура доживает до II в. до н.э., когда ее носители смешиваются с прототалакански-ми племенами, пришедшими из Забайкалья, образуя талаканскую культуру, которая в III в. н.э. эволюционирует в михайловскую культуру (бэй шивэй) раннего Средневековья. Не ранее конца VII в. в Западное Приамурье переселяются хэйшуй мохэ (найфельдская группа), а в VIII в. – бохайские сумо мохэ, которые в результате слияния с бэй шивэй образуют троицкую группу мохэской культуры.

Комплексный анализ керамической посуды носителей данных культур позволил получить информацию о гончарстве населения региона в раннем железном веке и средневековье, установить его сходство и различие, традиции и инновации.

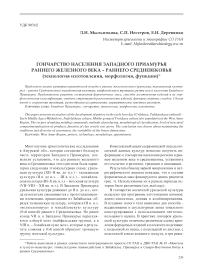

Результаты бинокулярной микроскопии и петрографического анализа показали, что в составе формовочных масс фиксируются девять рецептов (рис. 1). Использование их в разные периоды истории было различным (см. таблицу ).

В гончарстве носителей урильской культуры выделено три программы изготовления начинов: донно-емкостная, донная и комбинированная. В создании полого тела выявлены два способа – выдавливание и скульптурная лепка зонального конструирования с использованием ленточнокольцевого налепа. В практике гончаров уриль-ской культуры отмечены различные схемы крепления формуемых изделий к плоскости подставки: с подсыпкой из песка, с подкладкой из листьев, с подстилкой в виде кожаного лоскута, и три режи-

Рис. 1. Фотографии шлифов образцов керамики.

1–5 – урильская культура; 6, 7, 12–14 – михайловская культура; 8–11 – талаканская культура; 15–18 – найфельдская группа мохэской культуры; 19, 20 – троицкая группа мохэской культуры.

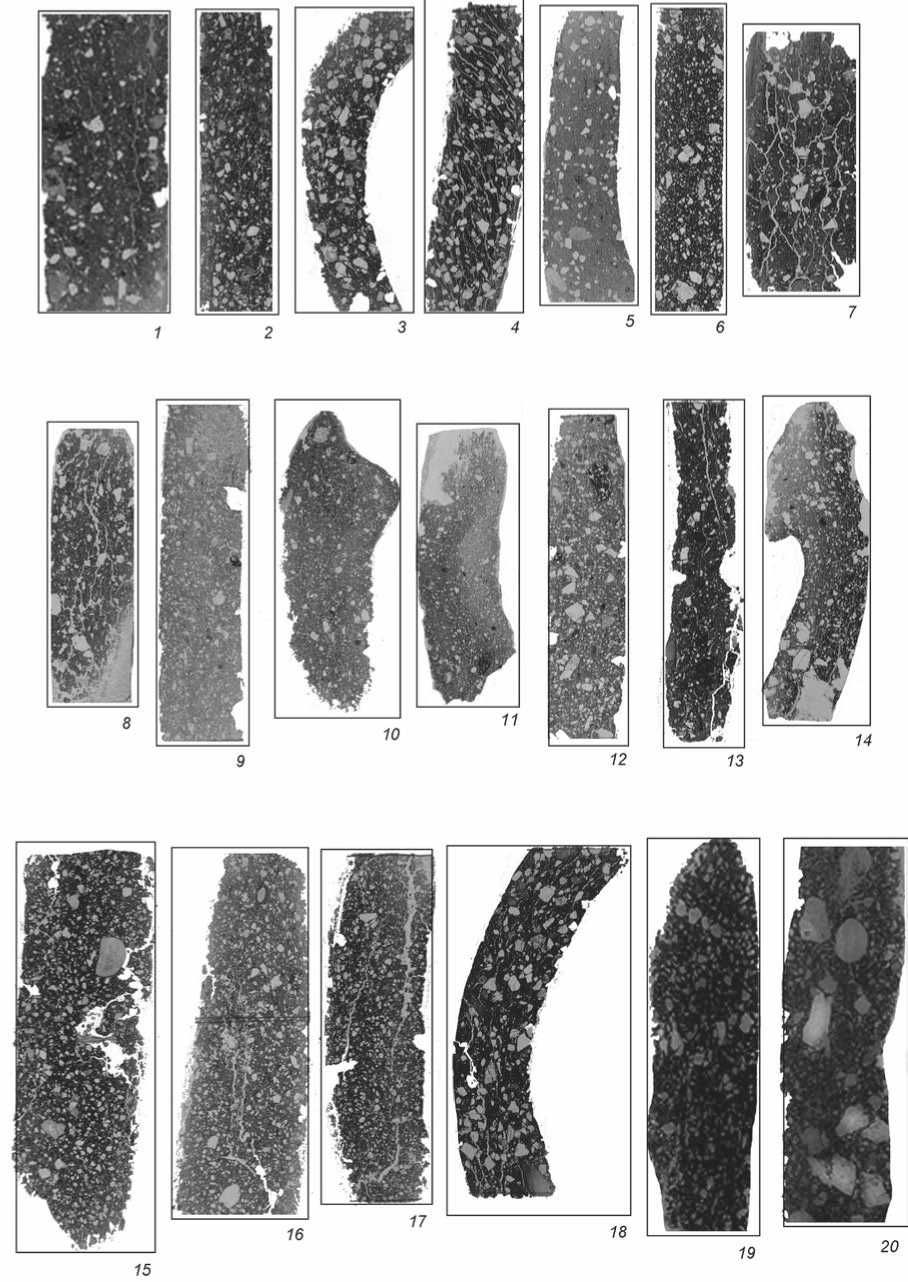

Рецепты формовочных масс керамики населения Западного Приамурья в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

|

Культура |

Рецепты ФМ, % |

||||||||

|

Г+П+Ш |

Г+П+О |

Г+П+ +Ш+О |

Г+По+О |

Г+По+ +Ш+О |

Г+П |

Г+По |

Г+По+Ш |

Г+Охра |

|

|

Урильская |

2,2 |

48,7 |

44,3 |

4,4 |

4,4 |

– |

– |

– |

– |

|

Талаканская |

11,5 |

– |

– |

– |

– |

3,8 |

69,2 |

15,4 |

– |

|

Михайловская |

50,0 |

– |

– |

– |

– |

25,0 |

– |

– |

25,0 |

|

Найфельдская группа мохэ |

50,0 |

– |

– |

– |

– |

50,0 |

– |

– |

– |

|

Троицкая группа мохэ |

27,3 |

– |

– |

– |

– |

54,5 |

9,1 |

9,1 |

9,1 |

Примечание: ФМ - формовочные массы; Г - глина; П - песок; Ш - шамот; О - органика; По - породные обломки.

ма обжига: окислительный, восстановительный, нейтральный [Гребенщиков, Деревянко Е.И., 2001, Кудрич, 2008].

По керамическим материалам памятников талаканской культуры реконструируются две программы изготовления начинов: донно-емкостная и донная на основе выдавливания из одного комка глины либо наращивания последовательно накладываемыми глиняными кольцами. Для стадии конструирования полого тела также выявлено использование двух способов – выдавливания и скульптурной лепки ленточно-кольцевым нале-пом. На отдельных сосудах фиксируются следы выбивки. Отмечены различные способы крепления формуемых изделий к плоскости подставки: с подсыпкой из песка, с подкладкой из листьев, с подстилкой в виде кожаного лоскута. Обжиг сосудов происходил в окислительном режиме. Применялась операция дымления [Древности Буреи, 2000, с. 119–126; Мыльникова, 2002].

Начины керамических сосудов михайловской культуры сформованы на основе донно-емкостной, донной и «комбинированной» программ с выдавливанием из одного комка глины или с использованием спирально-жгутового налепа. На стадии конструирования полого тела характерно использование двух способов – выдавливания из одного комка глины и зонального конструирования с использованием навыков ленточнокольцевого налепа. Все типы сосудов михайловской культуры состоят из четырех элементов: придонно-периферийной части тулова, участков стенок, непосредственно примыкающих к зоне максимального диаметра резервуара, верхней части плечиков и шейки, горловины. Отдельные части соединялись в одно изделие методом сборно-блочного конструирования. Стенки сосудов обрабатывались техникой проката рифленого валика. Гончары михайловской культуры знали окислительный и восстановительный режи- мы обжига [Древности Буреи, 2000, с. 136–143, 155–160; Кудрич, 2008].

По материалам найфельдской группы мохэ-ской культуры фиксируется ленточно-кольцевой и редко – жгутовой способы формовки. Сосуд собирался из трех частей: горловины, тулова и дна с придонной частью. Техника лепки венчиков имеет несколько вариантов приемов крепления валиков, в результате чего венчик приобретал различные профили. Реконструируется восстановительный обжиг. Зафиксированы также отдельные сосуды, обожженные с доступом кислорода [Дьякова, 1984, с. 40–60].

Образование заданной формы сосудов троицкой группы мохэской культуры осуществлялось в последовательности: кольцевое накладывание толстых (до 2 см) жгутов в цилиндр по принципу зональной сборки→деформация и промин жгутов пальцами до создания более или менее однородной по толщине стенки→соединение цилиндров. Каждая секция изготавливалась из 2–4 колец жгута. Полученный цилиндр формовали методом выколачивания. Окончательная отделка собранного сосуда предусматривала уничтожение вафельных отпечатков на поверхности замывкой и лощением. Формовка дна в виде лепешки или чашечки производилась спирально-жгутовым налепом или из одного комка теста [Там же, с. 60–76; Мыльникова и др., 2008; Кудрич, 2008]. Цвет поверхности сосудов и одноцветные изломы позволяют говорить о восстановительном режиме кострового обжига.

В зависимости от наличия или отсутствия разграничения между туловом (основная емкость) и устьем сосуда, керамическая посуда делится на сосуды с горловиной и сосуды без горловины [Жущиховская, 2004, с. 199]. На уровне типов среди сосудов с горловиной в гончарстве населения Западного Приамурья I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. выделены горшки, сфероиды, кувшины, сосуды с шаровидным туловом, а среди сосудов без горло- вины – банки, чаши и единичные формы – крышки и сосуды с косым устьем [Кудрич, 2008, с. 18–19, табл. 1, 2].

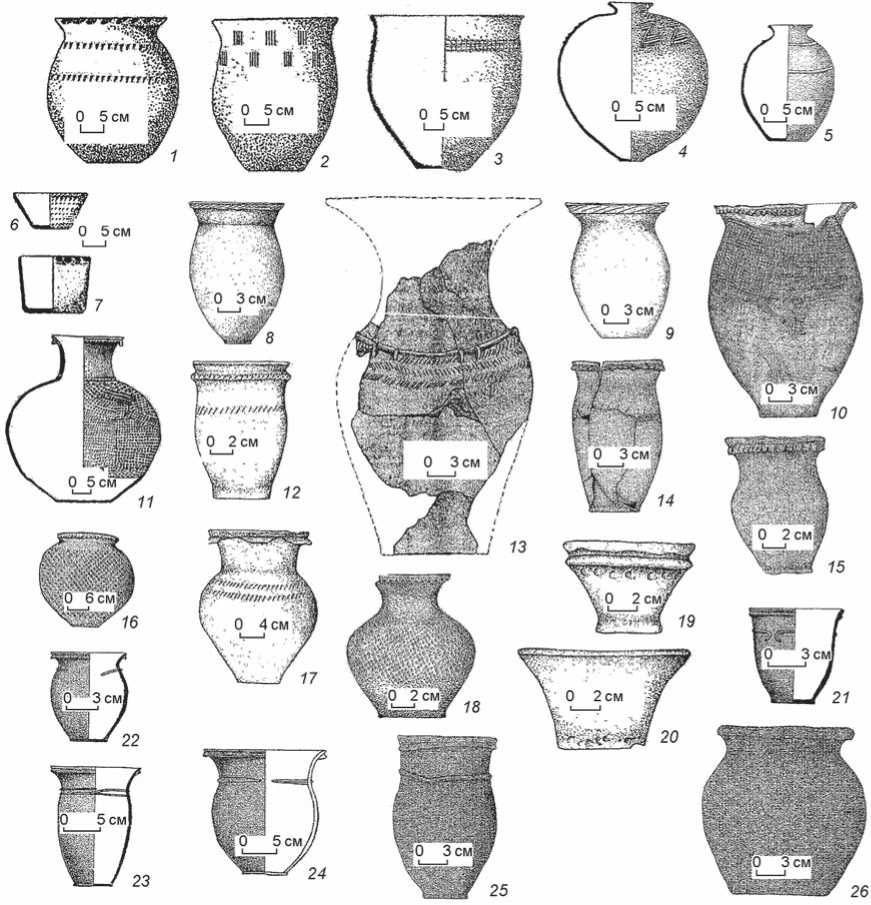

Специфика экологической и эпохальной ситуации, хозяйства и быта, уровня социально-экономического развития отразились и на ассортименте посуды (рис. 2). Выделены три группы изделий: сосуды малых форм, сосуды больших размеров и сосуды средней категории. Первая и вторая группы четко разделяются по функциональному назначению.

Первая группа – сосуды для приема пищи (чашки и банки). Большинство из них имеют чистые стенки и цвет, полученный во время обжига.

Могли использоваться для приема как жидкой, так и густой пищи. Разница в объеме (до 3 л) может маркировать индивидуальный и коллективный прием еды. Возможным объяснением наличия задымленности на некоторых чашках исследователи считают использование их для подогрева пищи. Для питья использовались пиалы, которые могли служить и крышками. В Западном Приамурье специально изготовленные чаши-пиалы бытовали у населения урильской культуры и у мохэ [Деревянко А.П., 1973]. Носители талаканской и михайловской культур такие чаши делали из придонных частей сломанных сосудов [Древности Буреи, 2000, с. 109, рис. 47, 3 ].

Рис. 2. Керамические сосуды населения Западного Приамурья раннего железного века и Средневековья (по: [Гребенщиков, Деревянко Е.И., 2001; Деревянко А.П., 1973, 1976; Древности Буреи, 2000; Дьякова, 1993]). 1–7 – урильская культура; 8 , 9 – талаканская культура; 10–20 – михайловская культура; 21–24 – найфельдская группа мохэской культуры; 25, 26 – троицкая группа мохэской культуры.

Вторая группа – изделия тарного назначения. Среди них выделяются сосуды со сферическим туловом для хранения воды. Подобная форма позволяла при незначительной высоте в 35–40 см достигать объема до 10 л . Для хранения жидкостей также использовались большие высокогорлые горшки. Очевидно, сосуды типа кувшинов предназначались для жидкости, а горшки открытого типа и банки больших размеров использовались для хранения твердых пищевых продуктов.

Особую группу составляют изделия средних форм, среди которых есть представители большинства зафиксированных типов, хотя преобладают горшки. Сосуды этой группы можно отнести к многофункциональной посуде. Половина из них имеет следы копоти, нагара, что говорит об их кухонной специализации. Им присуща вариативность в линейных размерах и форме внутри группы. Следует подчеркнуть, что видовое разнообразие горшков наблюдается в эпоху Средневековья. Кроме приготовления пищи, данная категория посуды могла использоваться для приема еды и в качестве контейнеров.

Таким образом, в гончарстве населения Западного Приамурья фиксируется сохранение традиций на протяжении всего изучаемого периода: основной формовочной смесью, при наличии других рецептов, служил состав «глина + песок + + шамот»; характерными типами выступали закрытые и открытые горшки варианта 2 при разнообразии ассортимента и вариативности линейных размеров; сохранялась многофункциональность сосудов.

Список литературы Гончарство населения Западного Приамурья раннего железного века - раннего средневековья (технология изготовления, морфология, функции)

- Гребенщиков А.В., Деревянко Е.И. Гончарство древних племен Приамурья. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. -120 с.

- Деревянко А.П. Ранний железный век Приамурья. -Новосибирск: Наука, 1973. -354 с.

- Деревянко А.П. Приамурье: (I тыс. до н.э.). -Новосибирск: Наука, 1976. -383 с.

- Древности Буреи/С.П. Нестеров, А.В. Гребенщиков, С.В. Алкин и др.; отв. ред. Е.И. Деревянко. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. -352 с.

- Дьякова О.В. Раннесредневековая керамика Дальнего Востока СССР как исторический источник IV-X вв. -М.: Наука, 1984. -202 с.

- Дьякова О.В. Происхождение, формирование и развитие средневековых культур Дальнего Востока (по материалам керамического производства). -Владивосток: Дальнаука, 1993. -Ч. I. -176 с.

- Жущиховская И. С. Очерки истории древнего гончарства Дальнего Востока России. -Владивосток: ДВО РАН, 2004. -312 с.

- Кудрич О. С. Керамические традиции населения Приамурья в древности и Средневековье. Сравнительный анализ: автореф. дис.. канд. ист. наук. -Новосибирск, 2008. -21 с.

- Мыльникова Л.Н. Еще раз о технико-технологических аспектах изготовления керамики талаканской и михайловской культур//Россия и Китай на дальневосточных рубежах. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2002. -Вып. 3. -С. 93-98.

- Мыльникова Л.Н., Деревянко Е.И., Алкин С.В., Нестеров С.П. Физико-химическое исследование керамики Троицкого могильника//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. -Т. XIV. -С. 224-228.