Город Албазин на Амуре: численность жителей в последней четверти XVII века

Автор: Нестеров С.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится сравнение размеров Албазинского острога, установленных в ходе современных исследований и определенных по письменным источникам. На его основе сделан вывод о том, что за более чем 330-летнюю историю укрепление утратило западный вал со стороны Амура и 17 % от общей площади внутреннего пространства, которая в 1684 г. равнялась 7 630 м2. С учетом сообщений о размещении в остроге 222 чел. военного гарнизона представляется невозможным нахождение в осажденной крепости в 1686 г. 826 чел. ввиду малого жилого пространства. Проведенное исследование позволило предположить, что в 1680-е гг. из-за внешней угрозы Албазинский острог был превращен в небольшой укрепленный город Албазин с населением более 1 тыс. чел. При этом русские поселенцы использовали находящееся недалеко от крепости мохэское или даурское укрепление из трех валов и рвов для создания внешнего оборонительного пояса вокруг нее и посада с 53 домами. Именно этот город защищали от маньчжурского нападения более 800 албазинцев в первые три месяца войны, до того как оставшиеся в живых оборонцы укроїлись в остроге. Расчеты показали: с учетом 241 чел., которые были захоронены в землянках, 66 чел., переживших блокаду, и 3 казаков, ушедших из острога в ноябре 1686 г. с донесением об осаде, пока можно говорить о 310 чел., укрывшихся за стенами крепости под натиском маньчжуров. Кроме казаков среди них были женщины и дети.

Амурская область, маньчжурская осада

Короткий адрес: https://sciup.org/145145802

IDR: 145145802 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.113-122

Текст научной статьи Город Албазин на Амуре: численность жителей в последней четверти XVII века

Албазинский острог, построенный в 1665 г. казачьим атаманом Н.Р. Черниговским на месте разрушенного в 1651 г. отрядом Е.П. Хабарова укрепленного зимовья, которое, в свою очередь, было сооружено на территории городка Якса в землях даурского князя Алба-зы [Новиков-Даурский, 1961, с. 16], в 1680-е гг. стал

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Археология, этнография и антропология Евразии Том 45, № 2, 2017 © Нестеров С.П., 2017

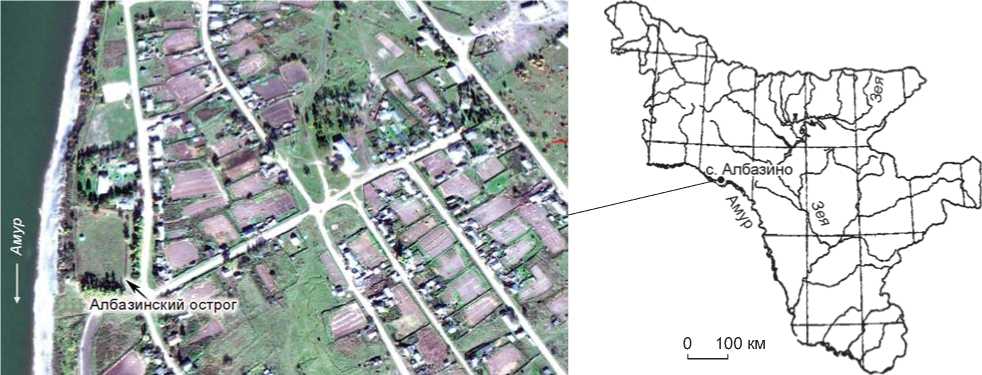

Рис. 1 . Местонахождение Албазинский острог на территории с. Албазино Амурской обл.

крупнейшим на востоке России и превратился в форпост освоения русскими бассейна Амура (рис. 1, 2). Он считается первой столицей русского Приамурья [Черкасов и др., 2012, с. 28]. Информацию об Алба-зинском остроге позволяют получить письменные источники, в которых нашли отражение различные эпизоды истории крепости [Артемьев, 1999, с. 102], а также многочисленные археологические материалы, обнаруженные во время раскопок. О находках, собранных экспедицией Амурского музея «у основания западного вала, разрушаемого водою паводков», писал С.Г. Новиков-Даурский [1961, с. 17]. Архео-

Рис. 2 . Вид на Албазинский острог сверху с восточной стороны [Алба-зинский острог…].

логические раскопки на Албазинском остроге проводились в 1974–1976 и в 1979–1980 гг. Амурским отрядом (рук. С.В. Глинский) Северо-Азиатской комплексной экспедиции Института истории, филологии и философии СО АН СССР на площади ок. 400 м2*. С 1989 и до начала 2000-х гг. раскопками на Алба-зинской крепости занималась Амурская археологическая экспедиция (рук. А.Р. Артемьев) Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. За эти годы было исследовано 891 м2 площади острога [Артемьев, 2007, с. 131]. В 2007 и 2013 гг. отрядом Центра по сохранению исто- рико-культурного наследия (ЦСН) Амурской обл. (рук. Д.П. Волков) проведены спасательные работы на площади 143 м2 с западной стороны Албазинского городища. В 2011–2016 гг. этот памятник являлся объектом мультидисциплинарных исследований Албазинской археологической экспедиции (рук. А.Н. Черкасов), созданной фондом «Петропавловск» при поддержке ЦСН Амурской обл. За шесть лет экспедицией были раскопана территория острога площадью 236 м2, обнаружены многочисленные артефакты и антропологические остатки.

Таким образом, к настоящему времени раскопками изучено ок. 1 670 м2 площади Албазинского острога, что составляет примерно 15 % территории крепости 1686 г.

*В 2013 г. полученный в эти годы материал был передан Институтом археологии и этнографии СО РАН на хранение в Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского (г. Благовещенск), где действует постоянная выставка.

в пределах ее внешних границ (включая башни, валы и ров). Комплексные исследования позволили получить много новой информации об Албазинском остроге, однако остается еще немало нерешенных проблем его истории.

Динамика размеров Албазинского острога

Первая проблема связана с имеющимися в научной литературе несоответствиями между данными о размерах Албазинского острога и степени его разрушения в разные периоды существования.

Первый русский Албазинский острог был размерами 13 × 18 саж.*, или 28 × 39 м [Крадин, 1992, с. 74], что составляет 1 092 м2. Он имел тыновые стены, две башни со стороны Амура и одну – с напольной стороны. В 1677 г. вокруг острога вырыли ров шириной 2 саж. (4,32 м) и создали ограждение в виде шести рядов звездообразно соединенных острых штырей. Согласно отписке албазинского приказчика А. Воейкова, уже в 1681 г. в результате перестройки острог, длина сторон которого в сумме составляла 165,5 саж. (357,5 м), имел две проездные и три угловые башни. В северо-западном углу располагался воеводский двор. Около острога находился палисад с 53 жилыми домами [Глинский, Сухих, 1992, с. 20]. К лету 1683 г. с целью усиления обороноспособности перед угрозой маньчжурского нападения на территории острога были возведены новые стены и башни [Артемьев, 1999, с. 107]. В архиве Российской академии наук сохранилось описание Албазинского острога, подписанное воеводой А.Л. Толбузиным, который в 1684 г. принял укрепление под свое руководство от приказчика М. Волошникова. В этом документе указана длина сторон острога: северная – 85 м, южная – 83, западная – 97, восточная – 92 м [Там же, с. 110].

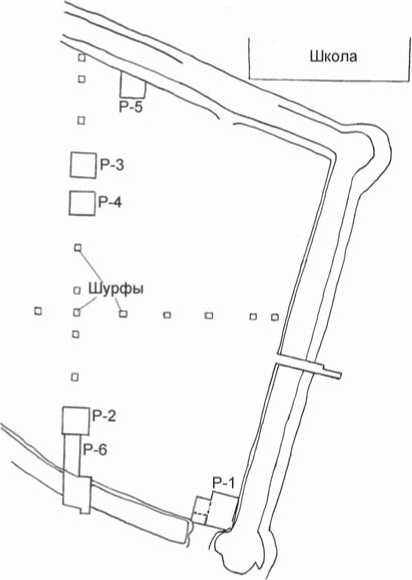

По данным топографической съемки С.В. Глинского и В.В. Сухих в 1974 г., крепость в плане представляла собой параллелограмм, у которого северовосточный угол равен 105о, а юго-восточный – 85о. Длина северной стороны, частично разрушенной береговым обрывом, составляла 70 м, восточной – 90, южной (также разрушенной Амуром) – более 56 м. Восточная и северная стены были прямые, а южная, повторяющая форму края террасы, – выгнутая наружу (рис. 3) [Глинский, Сухих, 1992, с. 17–18]. Согласно сведениям из архивных источников, а также современным археологическим, топографическим и геофизическим данным о размерах и конфигурации стен, острог имел неправильную четырехугольную форму (не в виде параллелограмма), площадь его внутреннего пространства в 1684 г. составляла ок. 7 630 м2,

Рис. 3 . План Албазинского острога, составленный в 1974 г. С.В. Глинским и В.В. Сухих [Сухих, 1979, с. 169, табл. 1].

периметр равнялся 357 м, что соответствует периметру крепости в 1681 г. В результате раскопок участков стен А.Р. Артемьевым было установлено наличие деревянного тына из вертикальных бревен вокруг острога [1999, с. 279–281, рис. 61–63]; возможно, воевода А.Л. Толбузин, указывая длину сторон острога, имел в виду размеры по линии тына.

Можно полагать, что вновь отстроенный в 1685– 1686 гг. острог по длине стен с внутренней стороны был близок к крепости, сожженной в июне 1685 г. после первой маньчжурской осады: его возвели на этом же месте. При этом земляное основание валов шириной 8,64 и высотой 3,69 м нового укрепления, видимо, начиналось от линии сожженного в 1685 г. тына. Об этом свидетельствуют данные геофизической съемки, проведенной в 2011 г.: длина внутренней части восточного вала достигала 92 м [Черкасов и др., 2011, с. 62].

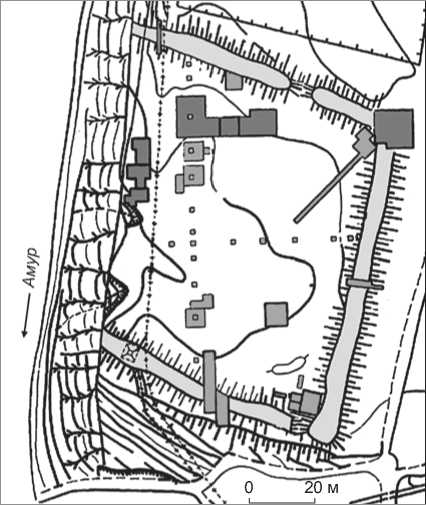

Если учитывать, что современная площадь внутреннего пространства крепости ок. 6 333 м2, а не 4 000 м2, как предполагает А.Н. Черкасов [2014, с. 674], и не 7 630 м2, согласно данным XVII в. (у А.Р. Артемьева указана площадь в 8 000 м2 (рис. 4) [1999, с. 109]), то можно сделать вывод: за 333 года острог потерял 17 % своей площади, из них 15 %, по мнению А.Р. Артемьева, исходившего из плана путешественника и исследователя Сибири и Дальнего Востока

Рис. 4 . План Албазинского острога, составленный А.Р. Артемьевым [1999, с. 276, рис. 58].

Рис. 5 . План Албазинского острога, составленный в 1855 г. Р.К. Мааком [Артемьев, 1999, с. 273, рис. 55].

Численность защитников Албазинского осторога в 1686 г.

Вторая проблема связана с уточнением численности людей, находившихся в крепости в первые дни боев и во время осады в 1686 г., а также причин больших потерь среди защитников, поскольку имеющиеся данные разнятся.

В 1682 г. население города Албазина, как называли острог маньчжуры [Мелихов, 1974, с. 173], состояло из 222 казаков гарнизона крепости и, по разным подсчетам, 330–420 крестьян [Александров, 1984, с. 43], которые, вероятно, жили не в крепости, а в 53 домах палисада, т.е. всего ок. 550–640 чел. Уже летом 1684 г., по данным маньчжурских разведчиков, численность населения Албазина вместе с прибывшими из Нерчинска 400 чел. достигала приблизительно 900 чел. [Мелихов, 1974, с. 157]. В 1685 г. во время первой осады в крепости укрылись 450 чел. Если учитывать, что начальная площадь городища равнялась примерно 7 630 м2, то на каждого из 450 албазинцев приходилось примерно по 17 м2. Для их размещения потребовалось бы примерно 50–56 жилищ.

В 1686 г. оборонцев было еще больше: на 26 июля (начало боев) в Албазине насчитывалось 826 служилых, промышленных людей и пашенных крестьян [Ба-грин, 2013, с. 104]. В этом случае на одного албазинца (будь то мужчина, женщина или ребенок) приходилось бы примерно 9 м2. Чтобы разместить всех, нужно было иметь не менее 100 жилищ, а если брать во внимание, что в первое время часть мужчин по очереди несла караульную службу, – 50 «земляных изб». Такого количества жилых, а также специализированных (пороховой погреб, гранатный склад, церковь) и подсобных помещений в Албазинской крепости 1686 г. не было*.

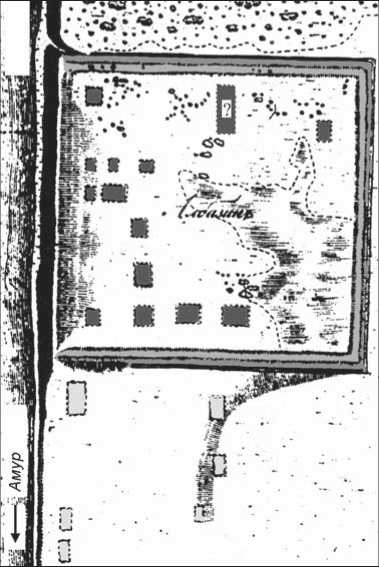

На плане Албазинского городища, составленном Р.К. Мааком в 1855 г., зафиксированы западины, которые соответствуют 13–14 постройкам (рис. 5) [Артемьев, 1999, с. 273]. Раскопанная А.Р. Артемьевым землянка имела размеры 6,0 × 3,5 м, т.е. 21 м2, из которых 2,25 м2 занимала печь. В таком жилище могли разместиться не более 10–12 чел. Раскопанные С.В. Глинским и В.В. Сухих «земляные избы» были меньше: № 1 – 3,4 × 2,0 м (6,8 м2), № 2 – 3,2 × 3,0 м (9,6 м2). По мнению В.В. Сухих, в каждой из них могли расположиться 2–5 чел. [1978, с. 143]. Вывод о малочисленности бревенчатых строений в Албазинской крепости следует из доклада воеводе И. Власову казаков И. Бу-зунова, В. Бакшеева и Я. Мартынова, которым в ноябре 1686 г. удалось выбраться из осажденного остро-

Р.К. Маака (1825–1886), – в течение 140 лет после гибели [Там же, с. 115], именно в этот период был полностью утрачен западный вал шириной 8,64 м, обращенный к Амуру (рис. 5).

га и уйти в Нерчинск. Они особо отметили нехватку топлива: в крепости имелось немного бревенчатых строений, которые можно было бы разобрать на дрова, а также воды: она, как полагал В.В. Сухих, в холодное время года ушла из крепостного колодца, а путь к Амуру отрезали осаждающие. Раскопки колодца позволили установить, что в него была опущена бревенчатая лестница, чтобы ковшом (также найденным на его дне) можно было вычерпывать скапливавшуюся воду [Сухих, 1979, с. 85].

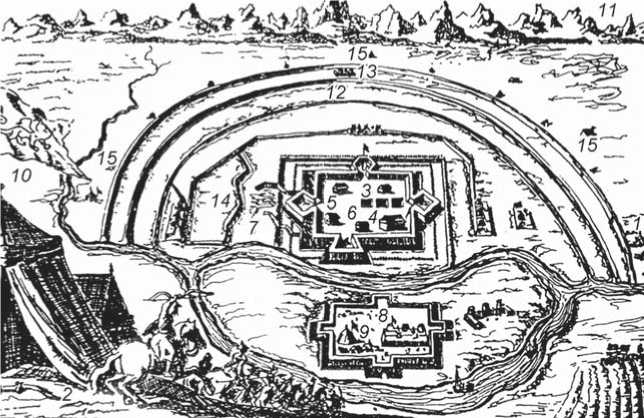

На рисунке осады Албазина, приведенном в китайском атласе «Карта Айхунь, Люоша, Тайвань, Ней Менгу-ту» («Map Aihun, Luosha, Taiwan, Nei Menggu tu») 1697 г., можно насчитать ок. 65 деревянных строений, в т.ч. 2 стоящих рядом больших шатровых сооружения (рис. 6) [Aihun…]. По мнению А.Р. Артемьева, автор – вероятно, очевидец событий в одном изображении представил осаду крепости и в 1685, и в 1686–1687 гг. У северо-западного края крепости им показана часовня «в надолбах», сожженная в 1685 г. [Артемьев, 1999, с. 112–113]. Большое количество изображенных строений не соответствует данным о малочисленности бревенчатых построек, которые приведены в докладе казаков, покинувших крепость в ноябре 1686 г.

На рисунке голландского путешественника Н.К. Витсена (1641–1717) Албазин запечатлен во время второй осады (рис. 7). На его территории показаны восемь построек, в т.ч. три оружейных склада.

Таким образом, жилищный фонд крепости был чрезвычайно ограничен. Видимо, численность укры- вавшихся в 1685 г. в остроге – 450 чел. – была запредельной; основной гарнизон мог насчитывать ок. 220 чел., как в 1682 г. Для пребывания 826 чел. в осажденной крепости, не обеспеченной в достаточной мере водой и дровами, просто не было места.

Поражают потери русских: уже 6 декабря в 1686 г., через пять месяцев после начала боев и осады, в крепости осталось 150 защитников, т.е. убыль населения составила 676 чел. В мае 1687 г. (через шесть месяцев) там было всего 66 чел., причем часть из них – подростки. Если допустить, что 450 чел. (в 1685 г.) и 826 чел. (в 1686 г.) находились в крепости одновременно, то можно сделать предположения о причинах таких больших потерь убитыми и умершими. Одна из них – большая скученность народа; она приводила к многочисленным жертвам при попадании ядер и пуль внутрь крепости. Например, только за один день осады в 1685 г. погибли более 100 чел. [Александров, 1984, с. 142]. В числе других причин – недоедание из-за дефицита продуктов, нехватка воды и топлива, а также «осадные» болезни (эпидемии вспыхнули даже среди осаждавших крепость маньчжуров в октябре 1686 г.) [Мелихов, 1974, с. 179]. Однако, согласно данным маньчжурских разведчиков, в 1686 г. Алба-зин располагал запасами хлеба на два года [Там же, с. 174], и к декабрю они вряд ли истощились на столько, что люди начали массово умирать от голода. Известно, что защитники крепости весной 1687 г. передали уже серьезно голодавшим маньчжурам символическое «угощение» – большой каравай хлеба [Артемьев, 1999, с. 108]. Укрывшиеся в Албазине люди, вероятно, очень

Рис. 6 . Рисунок осады Албазинского острога из атласа «Карта Айхунь, Люоша, Тайвань, Ней Менгу-ту»[Aihun…].

Рис. 7 . Изображение осады Албазин-ской крепости в 1686 г., приведенное в книге Н.К. Витсена [Артемьев, 1999, с. 275, рис. 57].

1 , 2 – землянки маньчжурского командования; 3 – землянки; 4 – оружейная изба; 5 – гранатный погреб; 6 – пороховой погреб; 7 – дрова для поджога крепости; 8 – маньчжурские укрепления напротив Албазина; 9 – палатка маньчжурского генерала; 10 – Белая гора; 11 – Каменные горы; 12 – ров; 13 – окопы; 14 – ближние позиции маньчжуров; 15 – маньчжурский лагерь.

страдали от цинги. При полном отсутствии витамина С болезнь, как правило, наступает в течение 1–3 мес., при недостаточном количестве – через 4–6 мес. В.А. Александров пишет о более чем 500 чел, умерших от цинги [1984, с. 150]. Потери албазинцев за время до декабря 1686 г. и до мая 1687 г. составляют соответственно 82 и 56 %. Очевидно, что и на втором этапе они значительны, но на треть меньше, чем в начале осады.

Боевая активность маньчжуров снизилась с наступлением холодов. К тому же, 13 ноября 1686 г. императору Канси (кит. Сюань Е) была доставлена грамота, подписанная еще 10 декабря 1685 г., от московского правительства, в которой содержалась просьба снять осаду Албазина. Видимо, имелась в виду осада летом 1685 г. Канси, исходя из сложившейся к ноябрю 1686 г. политической и военной обстановки, приказал отвести войска от русской крепости, уйти к своим кораблям (в район устья Ульдугичинской протоки, примерно в 3,0–3,5 км выше по Амуру от крепости), не препятствовать русским выходить из города и входить обратно, а также не допускать по отношению к ним произвола. Но только 13 мая 1687 г. маньчжуры отошли на 10 км, а фактическое снятие блокады произошло лишь 19 августа 1687 г. [Мелихов, 1974, с. 180–181].

Таким образом, высокая смертность среди защитников крепости после ноября 1686 г. была результатом не боевых действий, а скудного питания и болезней. Одной из причин больших потерь среди них в первые месяцы обороны можно считать, как не парадоксально, неверное представление о размерах территории города Албазина.

Границы города Албазина

Третью проблему можно сформулировать следующим образом: правильно ли мы ограничиваем территорию города Албазина только пределами крепости?

Остатки Албазинского острога расположены на мысовидном выступе высокой террасы. С юга перпендикулярно р. Амур и обрывистому берегу находится крутой склон, к которому примыкает пойменная терраса и на котором насыпан южный вал острога. К востоку от крепости поверхность террасы плавно понижается к промоине высохшего ручья [Глинский, Сухих, 1992, с. 17].

В 1686 г. маньчжурские войска, не взяв крепость сходу, осадили ее и вырыли с трех сторон рвы, за которыми установили деревянный частокол и рогатки, а также создали насыпи для пушек. Повсюду были сторожевые посты. На другом берегу реки, на острове к западу от острога, располагался маньчжурский отряд. На рисунке Н.К. Витсена рядом с крепостью и на некотором удалении от нее хорошо видны два рва и три вала, расположенные дугой (рис. 7). А.Р. Артемьев обнаружил в 800 м к востоку от Албазинско-го острога три ряда валов. Два из них сохранились на участке длиной 100 м, третий (внешний) вал прослежен на участке протяженностью 300 м. Современная ширина валов 6 м, высота до 1 м, глубина рвов до 50 см. Один вал, находящийся к северо-востоку от крепости, проходил в 300 м от нее. По мнению А.Р. Артемьева, валы были частью маньчжурских укреплений. Но при этом насыпь для пушек, которые маньчжуры возвели с северной стороны городища (известна у местного населения как «Батарейка»), располагалась всего в 150 м от крепости [Артемьев, 1999, с. 115], видимо, строители учитывали дальнобойность артиллерии XVII в.

Очевидна нерациональность созданного маньчжурами двойного эшелона укреплений. То, что ближние укрепления возводились для осады и обороны, явствует из указа Канси, в котором говорится о копке рвов [Мелихов, 1974, с. 177]. Следовательно, русские вели активные боевые действия. Имеются сведения об уничтожении альбазинцами насыпей для маньчжурских пушек к югу от крепости, предотвращении поджога крепости и др. Информации о сооружении и назначении трехваловой системы защиты в 800 м от острога ни в одном из письменных источников нет. Вряд ли у маньчжуров были пушки, которые могли обстреливать крепость с такого значительного расстояния. Есть данные только о сооружении траншей, вала и четырех раскатов для артиллерии в 150–200 саж. (320–430 м) от стен крепости [Александров, 1984, с. 149].

Сложное укрепление из трех параллельных валов и рвов, находящихся рядом с острогом, возможно, ни русские, ни маньчжуры не строили, хотя могли его использовать. В подписи к рисунку Н.К. Витсена под № 12 значится «ров, выкопанный подкреплением маньчжурской кавалерии», а под № 13 – «маньчжурские окопы (шанцы)» (рис. 7) [Там же, с. 153]. Данная система укреплений могла быть создана в раннем Средневековье представителями троицкой группы мохэ. Именно мохэ Западного Приамурья постепенно колонизировали территорию в верховьях Амура и в Юго-Восточном Забайкалье – на р. Шилке известны их городища, обнесенные системой из валов и рвов [Алкин, 2012]. Мысовые мохэские городища имеются на территории Дальнего Востока и Маньчжурии [История Амурской области…, 2008, с. 140–142; Дьякова, 2009, с. 190–196]. Результаты раскопок в устье р. Ульдугичи свидетельствуют о присутствии мохэ в районе Албазино [Вальчак, Черкасов, 2014]. Возможно, остатки тройного вала в районе с. Албазино являются частью сооружения, которое отгораживало албазинский мыс.

По таким же принципам (в виде нескольких параллельных валов и рвов) возводились городища, которые в археологической литературе называются даурскими. Их относят к позднесредневековой вла-димировской культуре, этническими носителями которой были монголоязычные дауры [Болотин, 1995]. Принадлежность албазинских валов даурам вероятна: именно в этом районе располагался городок князя Ал-базы, который мог создать для дополнительного укрепления оборонительную систему, отгораживающую албазинский мыс. Вполне возможно, аборигенное население XVII в. использовало более ранние укрепления мыса и поддерживало их в рабочем состоянии. Городок Албазы мог включать территорию, отгороженную тремя валами, и цитадель, которую в 1650 г. захватили люди Е.П. Хабарова, а затем ее сожгли. Не исключено, что в 1680-е гг. эти валы и рвы были хорошо видны на всем своем протяжении, поэтому нашли отражение на рисунке Н.К. Витсена.

Готовясь к захвату Албазина, маньчжурская разведка в 1683 г. установила, что «вокруг города Албазино был дополнительно сооружен деревянный палисад (выделено нами. – С. Н.), внутри которого и располагались упомянутые выше 53 жилые постройки. Крестьяне окрестных земель были переведены на жительство в город. На вершине окрестной горы создали наблюдательный пункт, из которого круглые сутки пять человек поочередно вели наблюдение за местностью» [Мелихов, 1974, с. 157]. В 1684 г. вокруг Албазина были возведены двойные деревянные стены, пространство между ними было засыпано землей. Численность русского войска, по оценке китайских разведчиков, достигала ок. 1 тыс. чел. [Там же, с. 165]. Таким образом, проживание в крепости площадью примерно в 7,6 тыс. м2 1 тыс. чел. (а были еще крестьяне, охотники и др.) маловероятно. Видимо, в это число входили и жители территории, которая была отгорожена тремя валами, усиленными деревянным палисадом. Где соорудили двойные деревянные стены, засыпанные землей, не совсем понятно, т.к. во время первой осады в 1685 г. маньчжурские ядра прошивали крепость насквозь. Куда делись жители города, составившие более половины численности, если в крепости укрылись только 450 чел.? Видимо, часть населения рассеялась по окрестным лесам и горам, часть погибла. После поражения в первой осаде А.Л. Толбузин довел до Нерчинска в Забайкалье оставшихся в живых 636 албазинцев – 324 мужчины и 312 женщин и детей [Александров, 1984, с. 143], хотя из осажденного города вышли только ок. 350 чел.

Примерные расчеты численности жителей Албазина в 1683–1686 гг. и площадь острога в эти годы позволяют сделать вывод о том, что крепость была лишь цитаделью (детинцем) города, границы которого ограничивались дополнительно укрепленной оборонительной линией, состоящей из трех валов и двух рвов. Косвенным подтверждением этого можно считать следы посада в виде шести жилищ, находящиеся к югу от острога, которые на своем плане отметил Р.К. Маак (см. рис. 5).

Данные тех, кто осматривал остатки Албазин-ской крепости в XIX в., значительно расходятся в деталях. Так, Н.Я. Бичурин описал крепость как «четвероугольник, имевший до 60 русских сажен (около 128 м) в поперечнике, что и ныне можно приметить по земляному с трех сторон валу, окружённому рвом с тремя выходами из крепости. С наречной стороны крутояр и вала не видно» (цит. по: [Там же, с. 146]). Заслуживает внимания идентификация Н.Н. Муравьева-Амурского (генерал-губернатор Восточной Сибири в 1847–1861 гг.) Албазинской крепости как цитадели, что предполагает наличие вокруг нее еще одного укрепления. Об этом же укреплении вокруг значительной территории упоминает и этнограф С.В. Максимов (1831–1901), посетивший Албазино в начале 1860-х гг. Он писал: «…площадь крепости настолько велика, что внутри земляного вала, имев- шего четыре сажени в основании и три сажени в высоту, размещалась современная станица в 40 дворов; недалеко от берега находились остатки, по-видимому, колодца, а на горе – порохового погреба, выложенного кирпичом» (цит. по: [Там же]). Вряд ли 40 дворов могли разместиться на территории Албазинского острога, тем более что построенная в 1858 г. церковь должна была занять в нем значительное пространство. Нет на территории крепости и горы (см. рис. 2). Ближайшее возвышение находится к востоку от крепости, примерно в 300 м. По данным военного инженера Д.И. Романова, опубликованным в 1857 г., Албазин-ский острог «имел вид четырехугольника или квадрата» со стороной 40 саж. (ок. 85 м), одна из которых шла по гребню набережного обрыва [Там же].

Если г. Албазин включал не только острог, то становится понятно, почему маньчжуры не смогли сразу взять достаточно хорошо укрепленную крепость-цитадель, вокруг которой был широкий и глубокий ров. Раскопки показали, что ширина рва с восточной стороны превышала 7 м (он не был до конца исследован, т.к. уходил под улицу с. Албазино), глубина составляла 2,8, ширина дна 2,2 м, а угол наклона бортов 35о. Кроме того, между рвом и валом острога была площадка шириной ок. 1 м [Глинский, Сухих, 1992, с. 23]

Основные бои вначале должны были происходить за стенами острога, на линии внешней обороны, состоящей из тройных валов с деревянным палисадом. Возможно, об этом свидетельствует сообщение казаков, которые в августе прибыли на помощь к алба-зинцам, но пробиться к ним не смогли. Казаки отмечали, что «в Албазине сохранялся боевой порядок, и особых повреждений не было заметно, хотя неприятельская артиллерия непрестанно вела огонь с трех сторон по стенам и башням крепости» [Александров, 1984, с. 149]. Больших повреждений могло не быть, поскольку полету ядер мешало трехваловое ограждение, расположенное на значительном расстоянии от острога. В маньчжуро-цинских источниках от 10 сентября 1686 г. говорится: «…наше войско осадило город Албазин. Русские оказались в тяжелом положении» [Мелихов, 1974, с. 176]. И только после трехмесячных боев, в октябре, когда ряды защитников города поредели, эта линия была взята маньчжурами; оставшиеся албазинцы (казаки-воины, женщины и дети) укрылись в крепости. Возможно, к этому событию имеют отношение октябрьские указы Канси, в которых говорится о создании маньчжурами оборонно-осадной системы из земляных стен, рвов, деревянного частокола и рогаток в непосредственной близости от трех сторон крепости. Император Канси в указе хэйлунцзянскому цзянцзюню отмечает: «Постепенно приближаются холода, скоро станут реки. Очевидно, что после возвращения в Албазин (выделено нами. – С. Н.) русские будут ждать подкрепления; они наде- ются, что наше войско уйдет, как только замерзнет река» [Там же, с. 177]. Под «возвращением русских в Албазин» Канси имел в виду, скорее всего, их уход из посада города под защиту стен острога.

Исходя из предложенного определения границ г. Албазина, мы можем предположить, что основные военные и гражданские потери защитники понесли за стенами крепости. Там же они и должны быть похоронены.

На территории Албазинского острога раскопаны четыре массовых захоронения людей в землянках (полуземлянках) и отдельные разрозненные погребения в гробах. Первая «братская могила» была обнаружена С.В. Глинским и В.В. Сухих в 1980 г. Точной информации о количестве похороненных в землянке № 3 нет. Изучение полевых чертежей позволяет допустить, что в ней погребены примерно 80 чел., в т.ч. дети. Три массовых захоронения защитников крепости в 1686–1687 гг. были найдены экспедициями А.Р. Артемьева и А.Н. Черкасова. В полуземлянке размерами 6,0 × 3,5 м, раскопанной А.Р. Артемьевым, обнаружены останки 57 чел., в гробу находился только 1 костяк. Среди погребенных были 10 женщин и несколько детей [Артемьев, 1999, с. 113]. В массовом захоронении в землянке размерами 2,8 × 3,8 м (площадь 10,6 м2), открытом в 2014 г., были останки 64 чел., в т.ч. 13 детей и подростков. В гробах погребены: в одном ребенок 4–5 лет и подросток 14–15 лет, в другом – подросток 14–15 лет [Сорокин]. В конце полевого сезона 2015 г. найдена еще одна «братская могила». По данным А.Н. Черкасова, это была землянка, «в которой умерших, убитых во время осады, складывали едва ли не штабелями» [Козырин, 2015]. Согласно результатам антропологических исследований, в ней находились останки более (или около) 40 чел. [Сезон раскопок…]. Таким образом, раскопками установлено, что в четырех землянках (или «в зимовьях поверх земли», как сообщил казачий голова поручик А.И. Бейтон нерчинскому воеводе [Артемьев, 1999, с. 108]), был захоронен примерно 241 чел. Два отдельных захоронения обнаружены в 1975 г. у основания южного вала. Скелеты располагались вплотную друг к другу; один – между досками, другой – в гробу. В изголовье последнего была очажная кладка. По стратиграфическим наблюдениям, захоронения совершены в период разрушения о строга в 1689 г. [Сухих, 1979, с. 43–44]. Обнаруженные в 2015 г. 19 индивидуальных погребений в гробах А.Н. Черкасов связывает с периодом обороны острога в 1686 г., когда у защитников еще были силы соблюдать погребальный обряд [Козырин, 2015]. Логично предположить, что руководитель обороны А.Л. Толбузин, погибший, видимо, в башне с западной стороны при обстреле со стороны Амура, был с почестями похоронен на территории крепости; его смерть наступила на девятые сутки нападения маньчжуров [Александров, 1984, с. 149]. Возможно, эти захоронения в гробах совершены после капитуляции русских в 1685 г., когда погибли более 100 чел., или в период после снятия осады в 1687–1689 гг. По мнению А.Н. Черкасова, в пределах Албазинского острога могли быть погребены до 1 тыс. чел. [2014, с. 674].

Когда обстоятельства заставили защитников города укрыться за стенами крепости, у них, видимо, не было возможности хоронить умерших за острогом. И даже после издания Кинси 10 декабря 1686 г. распоряжения, запрещавшего препятствовать выходу осажденных из крепости [Мелихов, 1974, с. 179–180], у последних уже не было сил совершать полноценные похороны. К тому же умер священник, и А.И. Бейтон принял решение складывать тела в «земляные избы», поскольку не было возможности отпевать умерших. Основная причина использования землянок – массовая ги-

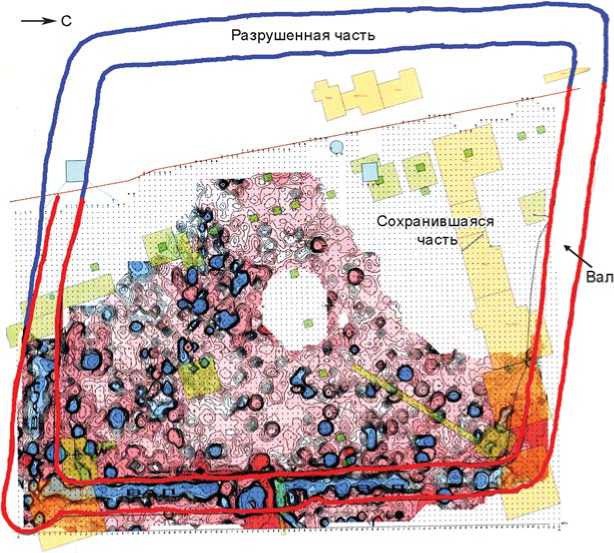

Рис. 8 . Реконструкция границ Албазинского острога 1686 г., выполненная на основе геофизического плана 2011 г.

бель защитников крепости от болезней и нехватка людей для совершения индивидуальных захоронений (например, в декабре 1686 г. только 45 из 150 чел. могли нести службу).

Заключение

Изучение изменений Албазинского острога во второй половине XVII в. позволило установить примерные размеры его внутренней площади в 1686 г., когда он подвергся осаде маньчжурскими войсками, и после подписания Нерчинского договора (1689 г.) между Русским государством и Китаем, когда он был оставлен и разрушен русскими казаками [Степанов, 2011, с. 58]. В крепости площадью в 7,6 тыс. м2 с одним колодцем и небольшим количеством жилых построек могли свободно разместиться ок. 220 чел. военного гарнизона, но для нахождения здесь в осадном положении более 820 чел. пространства было недостаточно.

Анализ потерь русских при обороне Албазина показал, что к октябрю 1686 г. в результате двух маньчжурских штурмов (в июле и сентябре) и при вылазках погибли 66 чел., среди которых был воевода А.Л. Толбузин. От цинги умерли 50 чел. К этому времени, согласно докладу А.И. Бейтона, в Албазине «служилых и всяких чинов людей осталось сот с 8» (выделено нами. – С. Н.) [Багрин, 2013, с. 104] из 826 чел., по его же данным. То есть воевода не обладал точной информацией о численности находив- шихся в крепости людей, а ведь к этому времени уже погибли и умерли ок. 130 чел. В ноябре – декабре 1686 г. при вылазках и обстреле погибли еще более 100 чел. и более 500 чел. умерли от цинги, 3 чел. ушли из острога с донесением. С учетом выживших к маю 1687 г. 66 чел. общая численность осажденных в начальный период должна была составлять 866 чел., а не 826. Получается, что погибли и умерли 800 чел. Возможно, значительная часть из более чем 500 умерших от цинги приходилась на период до ноября 1686 г. В это время в крепости уже могла свирепствовать эпидемия. Тогда данная цифра – 500 чел. – отражает общие потери от болезни в течение всей осады, первые 50 чел. из них умерли еще в сентябре. Расхождения в данных письменных источниках о численности погибших, умерших от болезни и выживших пока не позволяют точно определить численность оборонцев, находившихся в остроге к ноябрю 1686 г.

Если учитывать захороненных в четырех землянках – примерно 241 чел., переживших блокаду – 66 чел.* и казаков, которые сумели уйти из острога с донесением об осаде еще в ноябре 1686 г. – 3 чел., то пока можно говорить о 310 чел., укрывшихся за стенами крепости, но не о 826 чел. (или 866 чел.). Среди них кроме казаков были женщины и дети разного возраста. Не исключено, что последние прятались в крепости с начала боев, тогда как казаки вели боевые действия на территории города, отгороженной тремя валами. И только после больших потерь под натиском превосходящих сил маньчжуров они отступили в цитадель (рис. 8), но и там не прекратили активных действий. Маньчжуры так и не смогли взять последний оплот г. Албазина и сами перешли к обороне.

Список литературы Город Албазин на Амуре: численность жителей в последней четверти XVII века

- Албазинский острог сняли с высоты птичьего полёта // Амурская правда. - № 96 (28384) от 09.08.2016. - URL: http://www.ampravda.ru/2016/08/09/ (дата обращения: 27.02. 2017).

- Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.). - Хабаровск: Кн. изд-во, 1984. - 272 с.

- Алкин С.В. Миграция мохэ на р. Шилка в Забайкалье: к проблеме ранних контактов прототунгусов и протомонголов // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. -Улан-Батор: Изд-во Монгол. гос. ун-та, 2012. - Вып. 3.2. -С. 499-504.

- Артемьев А.Р Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII-XVIII вв. - Владивосток: Изд-во Ин-та истории, археол. и этногр. народов Дальнего Востока ДВО РАН, 1999. - 336 с.

- Артемьев А.Р. Памятники истории освоения русскими Сибири и Дальнего Востока на современном этапе археологического изучения // Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII-XIX вв.: историко-археологические исследования. - Владивосток: Дальнаука, 2007. - Т. 5, ч. 1. -С. 124-171.