Городище Усть-Войкарское (Нижнее Приобье): первые результаты палинологического исследования

Автор: Жилич С.В., Гаркуша Ю.Н., Рудая Н.А., Новиков А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены первые результаты палинологического анализа образцов культурного слоя из городища Усть-Войкарское, предварительно датированных серединой - концом XVII в. Культурные слои были сформированы органическими отложениями (обломки древесины, щепа, опила и др.). Спорово-пыльцевые спектры иллюстрируют горизонтальное распределение палиноморф в различных частях жилых построек и межжилищного пространства. Растительность на территории поселения испытывала значительную антропогенную нагрузку и была, в основном, рудеральной. Отмечено использование трав в разном виде, а также лапника ели для различного рода покрытий пола внутри помещений. Отмечается стабильное присутствие спор копротрофных грибов. Также обнаружены яйца паразитического червя толстого кишечника человека - возбудителя трихоцефалеза.

Палинологический анализ, непыльцевые палиноморфы, городище усть-войкарское, нижнее приобье

Короткий адрес: https://sciup.org/14522370

IDR: 14522370 | УДК: 902.672

Текст научной статьи Городище Усть-Войкарское (Нижнее Приобье): первые результаты палинологического исследования

Городище Усть-Войкарское (Нижнее Приобье) приурочено к левобережной пойме р. Горная Обь, являющейся рукавом р. Малая Обь (65° 40.774ʹ с.ш., 64° 38.392ʹ в.д.). В наши дни русло Горной Оби находится на удалении ок. 0,5 км от места расположения памятника. Поселение занимает южную часть останца террасы, который в период традиционного половодья фактически превращается в полуостров. С севера месторасположение памятника имеет четкую границу со смешанным лесом. Его территория свободна от древесной растительности и покрыта высоким травостоем. На низких заболоченных участках вдоль южной и восточной подошвы террасы распространены заросли ивы и болотные сообщества.

Согласно современному районированию поселенческий комплекс расположен на северной границе таежной зоны [Национальный атлас России, 2008, с. 328–331].

Археологическими исследованиями охвачена, главным образом, наиболее возвышенная часть памятника – верхняя площадка холма, тяготеющего к южному окончанию террасы. Эта часть во время половодья располагается над урезом воды на 7–9 м. Холм имеет искусственное происхождение и сложен, в основном, накопленными органическими культурными отложениями, сформированными из обломков древесины, щепы, опила и других остатков деревообработки, а также травянистых прослоек. Повсеместно фиксируемая с глубины ок. 40 см от поверхности многолетняя мерзлота обусловила хорошую сохранность органических культурных и природных остатков, в т.ч. пыльцы растений.

Согласно порубочным датам, полученным по образцам из ряда построек, исследованных на верхней площадке холма, основной массив древесины был заготовлен в середине – второй половине – конце XVII в. [Гурская, 2008, с. 218, 225]. В настоящее время отсутствуют дендродаты для всех исследованных в этой части городища построек. Однако особенности планиграфии поселения и стратиграфические наблюдения позволяют предполагать, что время появления подавляющей части исследованных строений относится к этому периоду.

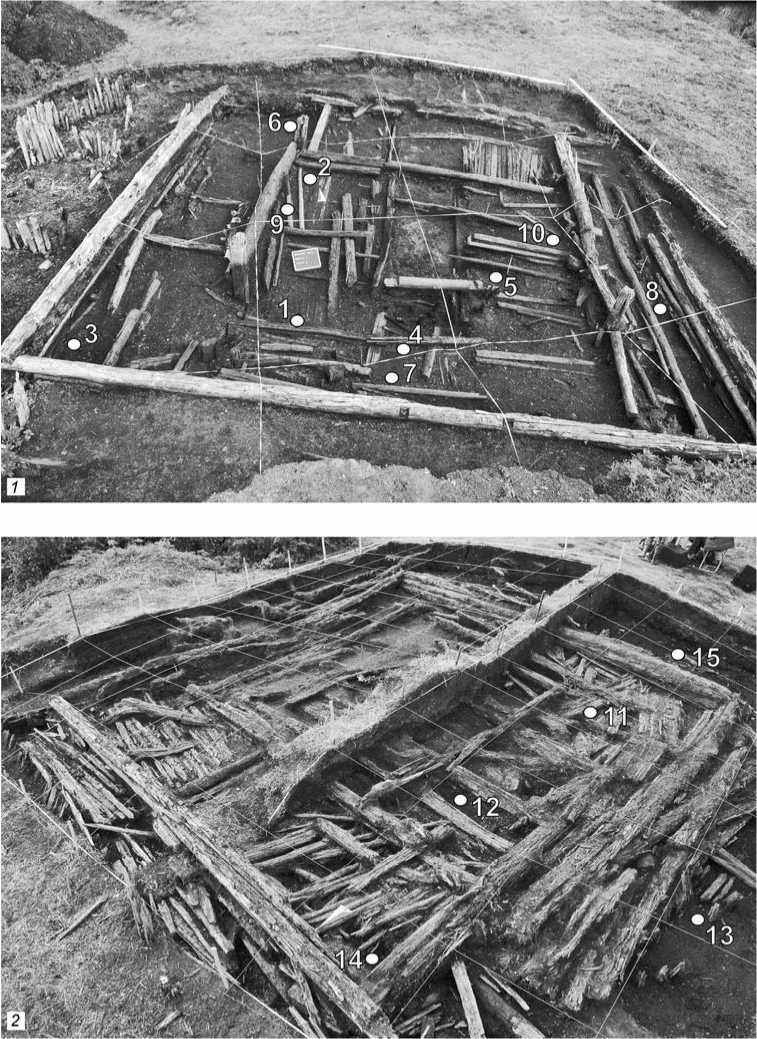

В данной работе представлены результаты палинологического анализа образцов, отобранных на памятнике. Палинологический анализ материалов из Усть-Войкарского городища ранее не проводился, и в целом, археоботанические данные из памятников средневекового населения севера Западной Сибири оцениваются как малочисленные [Косинцев, 2006, с. 232]. Рассмотренные образцы, в большинстве своем, приурочены к определенным функциональным зонам внутри жилых построек №№ 7 и 9, находящихся на верхней площадке холма [Гаркуша, Новиков, 2015; Новиков и др., 2015] (рис. 1). Упомянутые постройки, сохранившиеся в виде развалин, имели сходную схему организации внутреннего пространства, при которой очаг находился в центре помещения.

Отбор образцов происходил после демонтажа деревянных покрытий пола из смежных горизонтов. Образцы (обр.) 1–10 происходят из постройки № 7: обр. 1, 2, 5, 9, 10 отобраны из срединной части помещения; обр. 4 и 7 взяты на участке перед двер- ным проемом; обр. 3, 6, 8 происходят из участков вдоль наружных стен жилища, конструктивно отделенных внутренними стенами от его центральной части.

К постройке № 9 имеют отношения обр. 11, 12, 14: первые два отобраны в центре помещения, последний – под настилом нар. Образцы 13, 15 отобраны снаружи строения.

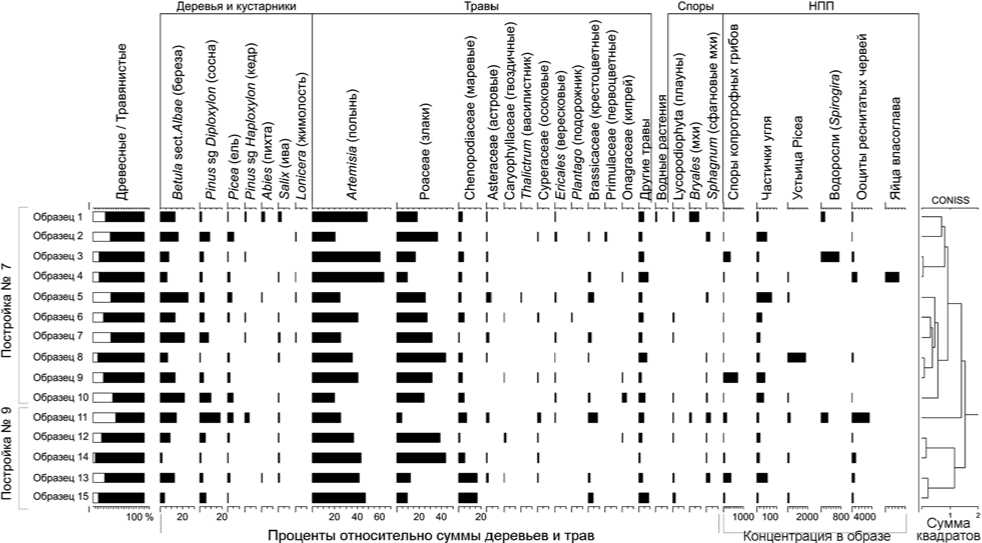

Обработка образцов проводилась по стандартной методике для торфяных отложений [Faegry, Iversen, 1989], поскольку субстрат был представлен, в основном, разлагающимися древесными остатками. В образцах определены пыльца травянистых и древесных растений, споры и непыльцевые палиноморфы (НПП) – остатки водорослей, яйца микроскопических животных, споры грибов, мельчайшие частички угля и др. (рис. 2).

Особенность интерпретации спорово-пыльцевых спектров в данном случае – анализируется не вертикальная колонка, а горизонтально е распределение палиноморф в различных частях постройки. Поскольку образцы отобраны из помещений, то предполагается, что внутри жилищ возможности для естественного распространения пыльцы (ветром) были ограничены. Подразумевается, что она была занесена человеком (на одежде и обуви, с предметами быта и т.д.) и животными.

Во всех палино спектрах доминирует пыльца трав, доля пыльцы деревьев достигает максимума в обр. 10 и 11 (40 %), в большей части образцов (9 из 15) она составляет ок. 20 %. Среди древесных растений преобладает пыльца березы ( Betula sect. Albae ) и сосны обыкновенной ( Pinus sg. Diploxylon ), присутствует небольшое количество пыльцы ели ( Picea , до 4 %). Не представлена пыльца лиственницы ( Larix sibirica ), отличающаяся слабой способностью к консервации [Pisaric et al., 2001]. При этом известно, что в качестве строительного материала она широко использовалась жителями этого поселения [Гурская, 2008, с. 216].

В 11 образцах в незначительных количествах присутствует пыльца ивы ( Salix ) и единичные зерна ольховника ( Duschekia fruticosa ) (последние не указаны на диаграмме). В группе трав доминируют пыльца полыни ( Artemisia ), злаков (Poaceae) и маревых (Chenopodiaceae), но их содержание в образцах сильно варьирует: полынь – от 30 до 65 %, злаки – от 7 до 45 %, маревые – от 3 до 16 %. Во многих образцах встречаются пыльцевые зерна жимолости ( Lonicera ) и кипрея (Onagraceae). В небольших количе ствах присутствуют споры плаунов (Lycopodiophyta) и сфагновых мхов ( Sphagnum ). Из НПП в образцах определены и подсчитаны: угольки, споры копро-трофных грибов, ооциты реснитчатых червей, зе-

Рис. 1. Места отбора проб для палинологического анализа на территории городища Усть-Войкарское.

1 – постройка № 7, вид с юга; 2 – постройка № 9, вид с северо-запада.

леные водоросли ( Spirogira ), устьица ели и яйца власоглава – кишечного паразита человека.

По результатам кластерного анализа (CONISS) обр. 13 и 15, происходящие из межжилищного пространства, выделяются в отдельный кластер (рис. 2). В этих образцах, характеризующих растительность на территории поселения, доминирует пыльца полыни (40 %), маревых (18 %) и злаков (до 15 %). Доля пыльцы березы, сосны и ели очень мала (суммарно менее 20 %). Полынь и маревые относятся к рудеральной (сорной) растительности и могут рассматриваться как пыльцевые индикаторы антропогенной нагрузки [Рябогина, Якимов, 2010, с. 193].

Палиноспектры образцов из внутренних частей помещений демонстрируют большее представительство пыльцы злаков по сравнению с образцами из межжилищного пространства. Это связано с использованием в качестве подстилок внутри помещений скошенных трав, а также изготовленных из них циновок. Подобная практика подготовки спальных мест на нарах или непосредственно

Рис. 2. Палинологическая диаграмма образцов из построек № 7 и 9 Войкарского городка.

на полу жилища, вне зависимости от наличия деревянного настила, широко представлена и в других поселениях коренных жителей севера Западной Сибири (см., например: [Кардаш, 2013, с. 108, 117, 118]).

Вероятно, в этом же качестве использовался и лапник ели, что объясняет наличие значительного количества ее устьиц в пространстве между внешними и внутренними стенами в постройке № 7 (обр. 8). Устьица, структуры, участвующие в газообмене и расположенные на поверхности хвои, имеют тенденцию отлагаться локально (не более 20 м от места отбора образца) и не переноситься на большие расстояния [Sweeney et al., 2004].

Пыльца из образцов содержала большой процент деформированной или разорванной пыльцы, что может говорить о непостоянных условиях консервации в мерзлоте и периодическом оттаивании заполнения построек. Об этом же свидетельствуют обнаруженные в препаратах зеленые водоросли и ооциты реснитчатых червей, обычно встречающиеся в водоемах, но также и в увлажненных почвах.

Частички угля присутствовали во всех образцах. Наибольшая их концентрация отмечена в центральной части постройки № 7, организованной вокруг очага (обр. 2, 5), и с внешней стены постройки № 9 (обр. 13).

Отмечается постоянное присутствие спор ко-протрофных грибов, которые развиваются исключительно на экскрементах животных, главным образом травоядных [Храмцов, Стефанович, 2011, 286

с. 42]. При этом копролитов в данных образцах не обнаружено. Вероятно, споры грибов попали внутрь помещений вместе со скошенными травами: известно, что споры многих копротрофов оседают в траве [Там же]. Не исключено, что наличие данной группы грибов быть связано с пребыванием собак, костные останки которых и копролиты встречены на поселении; материалы Надымского городка, другого городища коренных жителей Нижнего Приобья, свидетельствуют и о периодическом пребывании собак в домах [Косинцев, 2006, с. 213, 219].

Отметим наличие в обр. 4 (участок между очагом и дверным проемом в постройке № 7) яиц кишечного паразита человека – власоглава человеческого ( Trichocephalus trichiurus ) – возбудителя трихоцефалёза, характеризующегося поражением желудочно-кишечного тракта.

Перспектива проведения дальнейших исследований связана с реконструкцией растительных сообществ, произрастающих вокруг поселения в период его существования, и установлением уровня антропогенной нагрузки. Для этого необходимо дальнейшее палинологическое изучение непрерывного разреза и поверхностных проб с прилегающей к поселению территории.

Список литературы Городище Усть-Войкарское (Нижнее Приобье): первые результаты палинологического исследования

- Гаркуша Ю.Н., Новиков А.В. Об одном из типов деревянных построек городища Усть-Войкарское (Нижнее Приобье): архитектурные особенности, археолого-этнографические параллели//Баландинские чтения: сб. ст. науч. чтений памяти С.Н. Баландина. -Новосибирск: НГАХА, 2015. -Т. X, Ч. 1. -С. 51-61.

- Гурская М.А. Дендрохронологическая датировка археологических образцов древесины городища Усть-Войкарского (Северо-Западная Сибирь)//Фауна и флора Северной Евразии в позднем кайнозое. -Екатеринбург; Челябинск: Рифей, 2008. -С. 212-231.

- Кардаш О.В. Полуйский мысовой городок князей Тайшиных. -Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2013. -380 с.

- Косинцев П.А. Экология средневекового населения севера Западной Сибири. -Екатеринбург; Салехард: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2006. -272 с.

- Национальный атлас России. -М.: Роскартография, 2008. -Т. 2: Природа и экология. -495 с.

- Новиков А.В., Гаркуша Ю.Н., Новикова О.И., Кениг А.В., Мороз М.В. Городище Усть-Войкарское (Войкарский городок): продолжение исследований в 2015 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. XXI. -С. 365-369.

- Рябогина Н.Е., Якимов А.С. Палинологические и палеопочвенные исследования на археологических памятниках: анализ возможностей и методика работ//ВААЭ. -2010. -№ 2. -С. 186-200.

- Храмцов А.К., Стефанович А.И. Микология. -Минск: БГУ 2011. -45 с.

- Faegri K., Iversen J. Textbook of Pollen Analysis. -Chichester: The Blackburn Press, 1989. -328 p.

- Pisaric M.F.J., MacDonald G.M., Cwynar L.C., Velichko A.A. Modern pollen and conifer stomates from north-central Siberian lake sediments: their use in interpreting late Quaternary fossil pollen assemblages//Arctic, Antarctic, and Alpine Research. -2001. -Vol. 33, No. 1. -P. 19-27.

- Sweeney Ch.A. A key for the identification of stomata of the native conifers of Scandinavia//Review of Palaeobotany and Palynology. -2004. -Vol. 128, No. 3-4. -P. 281-290.