Городской транспорт Российской империи в годы Первой мировой войны

Автор: Тархов Сергей Анатольевич

Журнал: Экономический журнал @economicarggu

Рубрика: Экономическая история

Статья в выпуске: 4 (36), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено состояние общественного транспорта в городах Российской империи накануне и во время Первой Мировой войны. Число извозчиков резко сократилось из-за реквизиции лошадей для фронта. Полностью прекратилось автобусное сообщение. К концу войны трамвайное хозяйство пришло в упадок из-за перегрузки вагонов в больших городах вследствие их перенаселенности, нехватки топлива на городских электростанциях, бесплатного проезда солдат, отсутствия нового оборудования и подвижного состава.

Городской транспорт, первая мировая война, российская империя, извозчики, трамвай

Короткий адрес: https://sciup.org/14915221

IDR: 14915221

Текст научной статьи Городской транспорт Российской империи в годы Первой мировой войны

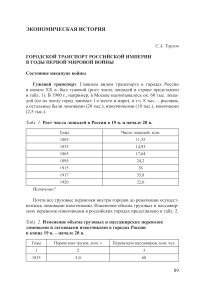

Гужевой транспорт . Главным видом транспорта в городах России в начале ХХ в. был гужевой (рост числа лошадей в стране представлен в табл. 1). В 1900 г., например, в Москве насчитывалось ок. 60 тыс. лошадей (по их числу город занимал 1-е место в мире), в т.ч. 8 тыс. – рысаков, а остальные были ломовыми (20 тыс.), извозчичьими (18 тыс.), коночными (2,5 тыс.).

Табл. 1. Рост числа лошадей в России в 19 в. и начале 20 в.

|

Годы |

Число лошадей, млн. |

|

1805 |

11,35 |

|

1835 |

14,93 |

|

1865 |

17,64 |

|

1895 |

24,2 |

|

1915 |

38 |

|

1917 |

35,8 |

|

1920 |

22,0 |

Источник : 1

Почти все грузовые перевозки внутри городов до революции осуществлялись ломовыми извозчиками. Изменение объема грузовых и пассажирских перевозок извозчиками в российских городах представлено в табл. 2.

Табл. 2. Изменение объема грузовых и пассажирских перевозок ломовыми и легковыми извозчиками в городах России в конце 19 в. – начале 20 в.

|

Годы |

Перевезено грузов, млн. т |

Перевезено пассажиров, млн. чел. |

|

1 |

2 |

3 |

|

1835 |

5,0 |

68 |

|

1 |

2 |

3 |

|

1865 |

9,9 |

135 |

|

1870 |

12,9 |

175 |

|

1875 |

15,3 |

228 |

|

1880 |

18,5 |

314 |

|

1885 |

23,2 |

456 |

|

1890 |

27,9 |

600 |

|

1895 |

31,4 |

724 |

|

1900 |

40,9 |

880 |

|

1905 |

47,7 |

1040 |

|

1910 |

72,9 |

724 |

|

1915 |

132,1 |

670 |

|

1920 |

55,1 |

160 |

Источник : 2

До середины 1900-х гг. индивидуальные средства передвижения (собственные выезды и извозчики) оставались основным видом городского транспорта (см. табл. 3). В это время Российская империя была одной из самых насыщенных стран по числу лошадей на душу населения – 250 на 1 тыс. жителей в Европейской России (80-90 – в странах Западной Европы). К 1905 г. на 1 тыс. жителей приходилось извозчиков: в Москве – 18,8, Петербурге – 10,4, Калуге – 9,8, Одессе и Харькове – 8,8, Смоленске – 6,8, Риге и Варшаве – 5 (в городах Западной Европы в среднем 4); к 1910 г.: в Рязани – 33,0, в Самаре – 20,85, в Нижнем Новгороде – 17,49, в Харькове – 16,29, Николаеве – 15,15, в Москве – 13,7, в Петербурге – 8,94, в Одессе – 8,80, Казани – 7,13, Вильне – 5,55, в Саратове – 4,73, в Варшаве – 4,24, Риге – 4,05, Лодзи с пригородом Балуте-Нове – 3,38 3 . Чем западнее располагался город, тем ниже наблюдались значения этого показателя. Связано это, прежде всего, с уровнем развития сети трамвайных линий в этих городах: чем она была более разветвленной, тем меньше было число извозчиков на 1 тыс. жителей.

Число извозчиков в больших городах империи в предвоенные годы изменилось следующим образом (см. табл. 4). Наибольшее их число (более 2 тыс.) в 1904 г. имели Москва, Петербург, Одесса, Варшава, Нижний Новгород и Киев. За 6 лет (1904-10 гг.) вперед вышли Харьков, Лодзь (вместе с северным пригородом Балуте-Нове), Ревель. Это было связано с их очень быстрым экономическим ростом. Во вторую десятку вышли Казань, Рязань, Самара, Тула. Несколько понизили свой ранг Нижний Новгород, Саратов, Астрахань, Вильна. В этих городах наблюдался не такой быстрый экономический рост.

Табл. 3. Основные показатели городского движения в Российской империи

|

Годы |

Числен-ность городского населения, млн. чел. |

Площадь городов, тыс. кв.км |

Объем перевозок пассажиров, млн. чел. |

Протяженность внутригородских дорог, улиц, проездов, тыс.км |

||||

|

Линейками, конными и паровыми трамваями |

Извозчиками, выездами* |

Легковыми автомобилями, автобусами |

Элек-трич. трамваями |

всего |

в т.ч. с твердым покрытием |

|||

|

1895 |

15,8 |

16 |

280 |

444/ 322 |

- |

5 |

59 |

8 |

|

1900 |

17 |

17,5 |

360 |

520/ 370 |

- |

20 |

84 |

12,6 |

|

1905 |

20,7 |

18,5 |

350 |

690/ 491 |

0,1 |

120 |

94 |

17 |

|

1910 |

25,4 |

20,6 |

140 |

584/ 449 |

1 |

760 |

100 |

19 |

|

1915 |

28,9 |

23,6 |

20 |

550/ 215 |

5 |

1240 |

105 |

22 |

* В числителе – всего, в знаменателе – в городах с массовым пассажирским транспортом.

Источник : 4

Табл. 4. Число извозчиков (легковых и ломовых вместе в городах России в 1904-10 гг.

|

город |

число извозчиков в 1904 г. (летом/ зимой) |

число извозчиков: летом/ зимой в 1910г. |

ранг города в 1904г. |

ранг города в 1910г. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Москва |

20.500/ 14.600 |

17.330 / 20.359 |

1 |

1 |

|

С.-Петербург |

... |

15.590/ 17.031 (1908г.) |

2 |

2 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Одесса |

4.395 |

... |

3 |

3 |

|

Харьков |

1.829 |

3.827/ 3.827 |

7 |

4 |

|

Варшава |

3.824 |

3.358/ 3.358 |

4 |

5 |

|

Киев |

2.429 |

2.233/ 1.756 (2.490/ 2.013 с пригородами) |

6 |

6 |

|

Лодзь |

734 |

1.161/ 1.161 (1.711/ 1.711 с Балуте-Нове) |

22 |

7 |

|

Балуте-Нове |

400 |

550/ 550 |

51 |

36 |

|

Нижний Новгород |

2.996 |

1.485/ 1.730 |

5 |

8 |

|

Ревель |

615 |

1.627/ 1.627 |

26 |

9 |

|

Рига |

1.406 |

1.500/ 1.500 |

9 |

10 |

|

Николаев |

1.000 |

1.491/ 1.491 |

11 |

11 |

|

Казань |

600 |

597/ 1.302 |

30 |

12 |

|

Рязань |

609 |

811/ 1.214 |

27 |

13 |

|

Кронштадт |

... |

330/ 1.103 |

... |

14 |

|

Самара |

628 |

745/ 1.100 |

25 |

15 |

|

Саратов |

1.690 |

1.029/ 1.029 |

8 |

16 |

|

Вильна |

856 |

977/ 1.007 |

13 |

17 |

|

Мариуполь |

119 |

1.000/ 1.000 |

... |

18 |

|

Пенза |

834 |

693/ 975 |

16 |

19 |

|

Тула |

532 |

650/ 950 |

34 |

20 |

|

Баку |

947 |

... |

12 |

21 |

|

Астрахань |

1.192 |

900/ 900 |

10 |

22 |

|

Иркутск |

883 |

... |

14 |

23 |

|

Челябинск |

600 |

835/ 835 |

29 |

24 |

|

Ростов-на-Дону |

861 |

750/ 750 |

15 |

25 |

|

Пермь |

654 |

412/ 740 |

24 |

26 |

|

Томск |

528 |

620/ 720 |

35 |

27 |

|

Воронеж |

605 |

716/ 716 |

28 |

28 |

|

Смоленск |

427 |

222/ 695 |

44 |

29 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Минск |

782 |

674/ 674 |

18 |

30 |

|

Полтава |

422 |

595/ 650 |

46 |

31 |

|

Екатеринослав |

508 |

509/ 625 |

36 |

32 |

|

Омск |

440 |

584/ 545 |

42 |

33 |

|

Благовещенск |

340 |

579/ 579 |

55 |

34 |

|

Ораниенбаум |

230 |

201/ 585 |

... |

35 |

|

Царское Село |

425 |

470/ 550 |

45 |

37 |

|

Луганск |

130 |

548/ 548 |

... |

38 |

|

Тифлис |

770 |

485/ 545 |

19 |

39 |

|

Оренбург |

750 |

524/ 524 |

21 |

40 |

|

Ирбит (во время ярмарки) |

580 |

522 |

32 |

41 |

|

Таганрог |

405 |

520/ 520 |

50 |

42 |

|

Тамбов |

469 |

425/ 505 |

40 |

43 |

|

Вятка |

200 |

501/ 501 |

... |

44 |

|

Калуга |

508 |

350/ 500 |

37 |

45 |

|

Житомир |

413 |

438/ 493 |

47 |

46 |

|

Орел |

467 |

492/ 492 |

41 |

47 |

|

Ярославль |

428 |

414/ 480 |

43 |

48 |

|

Юрьев |

412 |

424/ 474 |

48 |

49 |

|

Новочеркасск |

405 |

472/ 472 |

49 |

50 |

|

Симбирск |

760 |

415/ 472 |

20 |

51 |

|

Екатеринбург |

660 |

338/ 460 |

23 |

52 |

|

Новгород |

200/350 |

170/ 439 |

54 |

53 |

|

Симферополь |

321 |

431/ 431 |

... |

54 |

|

Могилёв |

209 |

200/ 425 |

... |

55 |

|

Ташкент |

305 |

407/ 407 |

... |

56 |

|

Витебск |

223 |

301/ 401 |

... |

57 |

|

Владивосток |

276 |

398/ 398 |

... |

58 |

|

Уфа |

380 |

395/ 395 |

52 |

59 |

|

Херсон |

227 |

346/ 393 |

... |

60 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Екатеринодар |

243 |

383/ 383 |

... |

61 |

|

Псков |

377 |

379/ 379 |

53 |

62 |

|

Козлов |

336 |

375/ 375 |

56 |

63 |

|

Тверь |

819 |

228/ 246 |

17 |

... |

|

Борисоглебск |

580 |

208 |

31 |

... |

|

Домброва (перевозки угля) |

539 |

6/ 8 |

33 |

... |

|

Кишинев |

500 |

250/ 372 |

38 |

... |

|

Царицын |

500 |

300/ 324 |

39 |

... |

Составлена автором. Источники : 5

В крупнейших городах империи накануне войны число извозчиков почти не менялось, что видно по табл. 5 и 6 на примере Москвы и Варшавы.

Табл. 5. Число выданных извозчичьих значков в Москве в 1900-13 гг.

|

год |

легковых извозчиков |

ломовых извозчиков |

всего |

|

1900 |

47.275 |

45.297 |

92.572 |

|

1901 |

52.750 |

43.919 |

96.669 |

|

1902 |

49.142 |

40.376 |

89.518 |

|

1903 |

49.182 |

43.319 |

92.501 |

|

1904 |

52.684 |

38.790 |

91.474 |

|

1905 |

31.432 |

38.212 |

69.644 |

|

1906 |

57.444 |

34.889 |

92.333 |

|

1907 |

39.148 |

34.929 |

74.077 |

|

1908 |

39.013 |

34.431 |

73.444 |

|

1909 |

37.689 |

34.865 |

72.554 |

|

1910 |

36.922 |

37.554 |

74.476 |

|

1911 |

31.102 |

39.003 |

70.105 |

|

1912 |

35.038 |

30.777 |

65.815 |

|

1913 |

37.065 |

32.942 |

70.007 |

Составлена автором. Источник : 6

Табл.6. Число легковых извозчиков в Варшаве в 1900-13 гг.

|

год |

число извозчиков |

|

1900 |

3.509 |

|

1902 |

3.695 |

|

1903 |

3.824 |

|

1904 |

3.925 |

|

1905 |

3.706 |

|

1906 |

3.613 |

|

1907 |

3.704 |

|

1909 |

3.161 |

|

1910 |

3.268 |

|

1911 |

3.334 |

|

1912 |

3.355 |

|

1913 |

3.402 |

Источник : 7

С распространением во второй половине 1900-е гг. автомобилей число извозчиков в Москве стало постепенно сокращаться (см. табл. 5). Максимальное число последних в городе (почти 97 тыс.) было в 1901 г. К 191113 гг. оно сократилось до 70 тыс. В 1913 г. насчитывалось 22,0 тыс. легковых извозчиков, летом 1914 г. – 16 тыс. Во время войны часть лошадей была реквизирована в армию, что привело к сокращению числа экипажей. В сентябре 1915 г. их было всего 11 тыс., а ломовых – 17 тыс. По переписи 30 сентября 1917 г. в Москве насчитывалось 38.577 лошадей, в т.ч. 26.923 ломовых и 11.654 легковых.

В С.-Петербурге в 1900 г. было выдано 22.752 значков для ломовых извозчиков и 13.666 – для легковых (дрожек), в 1907 г. соответственно – 23.218 и 18.109. В 1909 г. городе насчитывалось 16.600, а в 1914 г. – 13.000 легковых извозчиков. Из этих цифр видно, что число последних в столице медленно сокращалось.

Число легковых извозчиков в Варшаве сократилось в 1909 г. с 3.704 до 3.161 в связи с завершением электрификации линий конного трамвая и открытием в 1908 г. новой обширной сети линий электрического трамвая (см. табл. 6).

В Вильне, где действовала небольшая по протяженности сеть линий конного трамвая, число извозчиков наоборот увеличивалось: 856 – в 1904 г., 1007 – в 1910 г., 1154 – в 1914 г.

В Ревеле число легковых и ломовых извозчиков в 1912 г. составляло соответственно 731 и 1214, 1 июля 1914 г. – 682 и 1538, 1 мая 1916 г. – 610 и 920.

Более детальные цифры о динамике числа извозчиков по другим городам найти в литературе крайне сложно. Тем не менее из приведенных данных ясно, что оно уменьшалось в военное время из-за реквизиции самих лошадей и призыва части извозчиков в армию. В 1916-18 гг. их число уменьшилось еще больше из-за роста цен на фураж.

Трамваи . Накануне войны в империи конный трамвай работал в 22 городах, паровой – в 3 (Москве, Петербурге, Одессе), бензомоторный – в 2, электрический – в 42 городах (см. табл. 10). Трамвайные вагоны в Россию поступали главным образом из Бельгии, Германии, Австро-Венгрии (Праги), а также строились на отечественных заводах – в Риге, Коломне, Николаеве, Мытищах.

К 1914 г. трамвай по объему перевозок (см. табл. 3) стал основным видом городского транспорта, полностью вытеснив конно-железные дороги. Максимум отмечен в 1916 г. (см. табл. 10): в Москве 395 млн. пассажиров, Петрограде – 383 млн., Киеве – 108 млн., Варшаве – 86 млн., Одессе – 55 млн., Самаре – 38 млн., Ростове-на-Дону – 38 млн., Харькове – 35 млн., Екатеринославе – 27 млн. пассажиров.

Автобусное сообщение . Во второй половине 1900-х и первой половине 1910-х гг. в ряде городов было введено автобусное сообщение (см. табл. 7): в 1907 г. в Архангельске, Петербурге и Москве; в 1908 г. – Севастополе; в 1909 г. – в Вильне, Томске; позже и в других городах. Оно чаще всего было нерегулярным, и многие линии быстро закрывались.

Табл. 7. Первые городские автобусные предприятия в России в 1907-19 гг.

|

город |

дата открытия первой линии |

направление маршрута |

число автобусов |

особенности |

владелец |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Архангельск |

18.07– 13.10.1907 |

южный берег Куз-нечихи – Троицкий просп. – Благовещенская церковь |

2 |

1)на 16 мест; 2)на 25 мест; куплены в Петербурге; оба сгорели 14.10.1907 на месте стоянки |

инже нер Н.Н. Белый |

|

Баку |

.07.1911 |

город – Баилов – промысел Биби-Эйбат до завода Мухтарова |

1 |

на 14 мест; для перевозки рабочих на промыслы; 16-20 рейсов в день |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Вильна |

13.06.1909 |

Кафедральная пл. (Гедиминаса) – Верки (Веркяй) |

1 |

работала несколько недель |

|

|

Владивосток |

1919 (24.03.1920) |

вокзал – Первая Речка |

1 |

быстро закрылась из-за конкуренции с трамваем |

|

|

Киев |

1.05.1911; 1913 |

6 |

договор с Гейером заключен 27.04.1911г. |

||

|

Коканд |

.04.1913 |

вокзал – Урдин-ская пл. по улицам Скобелевская, Ход-жентская, Розенба-ховская |

4 |

на 13 мест |

|

|

Москва |

.07.1907 |

Марьина Роща – Останкино |

2 (1907г.) |

на 8 и 12 пасс.; работала только летом |

|

|

.06-07.1908 |

1)Семеновская застава – Измайловский зверинец 2)Петровский парк – Петербургское шоссе – Покровское-Глебово |

2 |

на 10 мест; работали только в дачный сезон |

||

|

.08.1908 |

Театральная пл. – Манежная пл. – Болотная пл. Серпуховские ворота |

1 |

Неудачный эксперимент МГЖД |

||

|

.05.1911 |

Пресненская застава – Серебряный Бор |

7 (1911г.) 6 (1913г.) |

работали только в дачный сезон |

||

|

Ново-чер-касск |

1910 |

работал недолго |

|

Петроград |

4.10.1907; 1913 |

1)Адмиралтейский пр. – Вознесенский пр. – Измайловский пр. – Балтийский вокзал; 2) Адмиралтейский пр. – Гороховая ул. – Царскосельский (Витебский) вокзал; в 1913г.: центр – скаковой ипподром |

14 (1910г.) 11 (1911г.) 1 (1913г.) |

первый пробный рейс 4.10.1907г. от Александровского сада по Невскому пр. до Николаевского вокзала; движение по Гороховой ул. прекращено в 1914г. |

инженер Б.А. Иванов |

|

Петрозаводск |

9.05.1915 |

город – Сулажгора |

1 |

прогулочные рейсы |

|

|

Рига |

1913 |

Красная Двина (Саркандауга-ва) – Мюльграбен (Милгравис) |

1 |

прекращено в 1914г. |

|

|

Севастополь |

20.04.1908 |

Севастополь – Балаклава |

2 |

работала недолго |

|

|

.06.1913 |

Приморский бульвар – Панорама |

1 |

работала только по вечерам |

||

|

Томск |

.05.1909 |

Набережная – Почтамтская – Садовая – Бульварная – вокзал Томск-1 |

1 |

на 16 мест |

|

|

Харьков |

1910 |

Вокзал – Сумская ул. |

1 |

двухэтажный автобус |

Источники : 8

Автомобильное сообщение . В 1910-е гг. появились первые такси в крупнейших городах (Москве, Петербурге, Киеве, Риге, Одессе, Могилеве и др.). Именно в этот период в русских городах началось распространение легковых автомобилей, хотя их число было невелико (см. табл. 8). К 1914 г. автомашин насчитывалось в Петербурге 2,6 тыс., Москве 2,2 тыс., Киеве 1 тыс., Харькове 0,8 тыс., Риге 0,5 тыс., в остальных городах – 3 тыс.; среди них 90 % – легковые автомобили, 10 % – грузовые и специальные машины, автобусы. Примерно 50 % автомобильного парка составляли мотоциклы.

Табл. 8. Автомобильный парк Российской империи в 1901-17 гг.

|

год |

число импортированных автомобилей |

число автомобилей, произведенных в России |

Число автомобилей на начало года |

|

1901 |

40 |

- |

- |

|

1902 |

37 |

- |

40 |

|

1903 |

71 |

- |

76 |

|

1904 |

115 |

- |

132 |

|

1905 |

103 |

- |

220 |

|

1906 |

245 |

- |

300 |

|

1907 |

563 |

- |

510 |

|

1908 |

879 |

- |

1.010 |

|

1909 |

1.039 |

- |

1.680 |

|

1910 |

1.844 |

10 |

2.380 |

|

1911 |

2.630 |

33 |

3.730 |

|

1912 |

3.440 |

78 |

5.580 |

|

1913 |

5.416 |

100 |

8.856 |

|

1914 |

4.590 |

140 |

13.000 |

|

1915 |

5.063 |

90 |

16.500 |

|

1916 |

7.180 |

- |

21.000 |

|

1917 |

8.158 |

- |

13.000 |

Источник : 9

Водное сообщение . Водное сообщение наиболее развито было в городах, стоявших на крупных реках или разделенных несколькими водными пространствами на части, которые было трудно связать мостами. Некоторую роль во внутренних городских перевозках с весны до осени играли в основном паромные и лодочные перевозы. Они были особенно развиты в Архангельске, Петербурге, Риге, Севастополе, Нижнем Новгороде, Астрахани (см. табл. 9). В Петербурге, Нижнем, Севастополе и Архангельске водное внутригородское сообщение осуществляло Финляндское общество легкого пароходства.

Табл. 9. Пароходное сообщение внутри городов России в 1910 г.

|

город |

длина водных путей (верст) |

основные направления перевозок |

|

Архангельск |

126,5 |

из города на Бакарицу (ж.-д. вокзал), в Соломбалу, Маймаксу, на Кегостров, в Рикасиху, Цигломень, Чубалу, Уйму; из Соломбалы в Хабарку |

|

С.-Петербург |

... |

по Неве, Невкам, Мойке, Фонтанке; перевозы через Неву на Васильевский острова, Петроградскую и Выборгскую стороны, Охту |

|

Нижний Новгород |

30,0 |

из нижней части города через р.Ока на ярмарку и в Канавино и через р.Волга в Моховые Горы |

|

Алёшки |

17,0 |

Переправа Алёшки – Херсон через р.Днепр |

|

Севастополь |

15,0 |

из города на Корабельную и Северную стороны, в Инкерман |

|

Москва |

13,0 |

центр – Воробьёвы Горы, до Симонова и Николо-Угрешского монастырей |

|

Рига |

8,0 |

с правого берега Двины на левый в предместья Гагенсберг, Ильгецем, Зунде, Клюверсгольм (Митавский форштадт); в Мюльграбен, Больдераа, на Красную Двину, Андреасгольм |

|

Покровская Слобода |

8,0 |

через Волгу в Саратов |

|

Астрахань |

6,5 |

перевоз через Волгу на правый берег |

|

Казань |

5,0 |

по оз. Нижний и Средний Кабан (с 1878 г.) |

Источники : 10

Наиболее важным было внутригородское водное сообщение в Петербурге. В 1907 г. обществом Финляндского легкого пароходства и пароходами Щитова было перевезено 10,556 млн. пассажиров. С пуском трамвайных линий в конце 1900-х гг. и первой половине 1910-х гг. объем перевозок на городских пароходах и перевозах сократился до 5-6 млн. чел. в год.

В Риге перед войной городские пароходы перевозили через р.Двина ежегодно более 7 млн. чел. (в 1913 г. – 7,881 млн., в 1914 г. – 7,883 млн.). Летом 1915 г. к городу подошли немецкие войска, и 13 из 15 пароходов были спрятаны в затоны. Поэтому число перевезенных пассажиров в 1915 г. сократилось до 5,3 млн. чел., в 1916 г. – до 4,42 млн. чел.

На третьем месте по объему перевозок находился Севастополь. Движение парома из Артбухты на Северную стороны было открыто здесь в 1897 г. В 1914 г. в городе действовали 3 линии городских катеров, которые ежегодно перевозили 2,5-3 млн. пассажиров.

Затем следовал Архангельск, где в навигацию 1912 г. пароходами пригородного сообщения было перевезено 1.075 тыс., в 1913 г. – 964 тыс. пассажиров. Главными были переправы через р.Кузнечиху в Соломбалу и через р.Сев. Двина в Бакарицу, где располагался тогда ж.-д. вокзал.

В Москве в навигацию 1907 г. по р.Москва курсировало 14 пароходов по 2 линиям. Но во время революций пароходное сообщение по р.Москва прекратилось.

События войны и ее влияние на работу городского транспорта

В первые дни войны была объявлена мобилизация, и трамваи стали подвозить призывников к ж.-д. вокзалам для отправки поездами на фронт. В самом начале войны массовая демобилизация трамвайных служащих стала причиной нехватки квалифицированных кадров на трамвае (вагоновожатых, кондукторов, ремонтных рабочих); из-за этого сократился выпуск трамвайных вагонов на линии, и на работу на трамвае сначала набирались студенты, но затем стали впервые стали браться женщины; значительно сократилось число извозчиков, многие из них вернулись в села.

В связи с началом войны оборвались все экономические и транспортные связи с Европой (были перекрыты железные дороги с Германией и Австро-Венгрией), и оттуда в Россию перестало поступать оборудование и материалы. Так уголь для трамвайных электростанций в 1915 г. пришлось ввозить из Англии уже только через Архангельск и Петроград.

В самом начале войны в ряде городов при покупке билетов в трамвае стал взиматься сбор на войну («трамвайная копейка») на нужды войны и помощи раненым. В других городах этот «трамвайный налог» был введен позже. В ряде городов трамвайные служащие отчисляли часть своего жалования (2-5 %) в пользу семейств призванных на войну и раненых воинов (например, в Севастополе).

С началом войны было разрешено ездить на трамвае бесплатно нижним воинским чинам. Это (а также некоторое сокращение числа пассажиров) привело к некоторому уменьшению доходов городских электрических трамваев, которые были накануне войны самой доходной отраслью городского хозяйства России.

В первые же дни войны все германские и австрийские подданные были высланы из больших городов в ссылку в тыл. Антинемецкая и антиавстрийская кампания захлестнула общество; гласные городских дум своих противников стали обвинять в германофилии. Это привело к секвестированию имущества немецких предприятий на территории империи. Имущество некоторых трамвайных предприятий, построенных и принадлежавших немецким компаниям, было секвестировано в пользу городов в первые месяцы войны (в августе и сентябре 1914 г.): трамвай АЭГ в Або (Обо; ныне Турку) в великом княжестве Финляндском и Свято-шинский трамвай немецкой компании Ламайер на западной окраине Киеве. Одновременно было секвестировано имущество ряда городских электростанций, построенных и эксплуатировавшихся немецкими компаниями (в т.ч. АЭГ; например, предприятие электрического освещения в Киеве, электростанция в Двинске (Даугавпилсе)). В ноябре-декабре 1914 г. был проведен секвестр имущества фирмы крупного германского акционерного Общества Русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске».

Военные действия нуждались в большом числе лошадей. Из-за этого сократилось число легковых и ломовых извозчиков; последнее затруднило перевозку грузов внутри городов. В самом начале войны для нужд военного ведомства была произведена реквизиция ок. 1/4 всех автотранспортных средств, в т.ч. небольшого числа автобусов и таксомоторов (автобусное сообщение полностью прекратилось в Петрограде, Москве, Киеве; таксомоторное значительно сократилось в этих городах и Одессе).

Из-за нехватки ломовых извозчиков и грузовых автомобилей в крупных городах (Москва, Петроград; позже и в других) пришлось прокладывать грузовые трамвайные ветки от товарных станций железных дорог к военным заводам, складам боеприпасов, грузовым складам, мельницам, хлебозаводам, складам топлива и дров, к госпиталям; по ним подвозились необходимые грузы, боеприпасы, зерно, мука, дрова, уголь. В ряде городов для перевозки грузов были проложены специальные ж.-д. линии и ветви (например, в Воронеже – т.наз. Горветка; несколько грузовых трамвайных линий в Москве, Петрограде, Киеве и др.). Некоторые трамвайные парки и депо были переделаны под военные и иные цели. Так в Москве Пресненский трамвайный парк был превращен в эвакуационный госпиталь; Сокольнические вагоноремонтные мастерские – в снарядный завод; бывший коночный Ремизовский парк – в хлебопекарню; в Петрограде строившийся Ланской трамвайный парк был передан военному ведомству для размещения там войск.

Ремонтные мастерские трамвайных парков в ряде городов были превращены в заводы по производству военной продукции и боеприпасов. По трамвайным путям перевозились боеприпасы с военных заводов на ж.-д. станции.

Уже в сентябре-октябре 1914 г. на электростанциях Царства Польского начались перебои с поставкой угля, что повлияло на число выпускаемых трамвайных вагонов на линии в Варшаве и Лодзи. В октябре 1914 г. начала боевые действия Турция, военные суда которой (вместе с немецкими) бомбардировали Севастополь.

В сентябре-декабре 1914 г. в большие города тыла стало поступать большое число раненых, которые доставлялись в большие госпитали, созданные в помещениях разных гражданских заведений. К таким госпиталям прокладывались специальные трамвайные ветки, и ряд вагонов (в Варшаве, например, коночные) переделывались в трамвайных парках в санитарные: эти вагоны перевозили раненых с ж.-д. вокзалов к госпиталям (в Варшаве, Москве, Петрограде, Киеве, Тифлисе, Эривани, Саратове и др.). Например, специально были построены трамвайные линии к Солда-тенковской (ныне Боткинской) больнице и госпиталю в Аненгофской Роще на Лефортово в Москве; к госпиталю в Навтлуге в Тифлисе, в Киеве, Львове и др. городах. В помещениях ряда трамвайных парков осенью 1914 г. и зимой 1914/15 г. были созданы лазареты.

Начало войны привело к парализации экономических связей России со странами Западной Европы, поскольку все железные дороги туда вели через территорию Центральных держав (Германии и Австро-Венгрии). Вступление Османской империи в войну в октябре 1914 г. привело к перекрытию Черноморских проливов, и Россия лишилась южного морского выхода в страны Антанты. Проход торговых судов из российских портов в европейские порты через Балтийское море также был сопряжен с большими трудностями из-за военно-морской блокады Германии на юге Балтики. Единственными внешнеторговыми воротами Российской империи остались Архангельск и Владивосток (в связи с этим срочно была проложена Мурманская ж.д. и в 1915 г. создан новый незамерзающий морской порт Романов-на-Мурмане (с 1917 г. Мурманск)). Из-за внешнеэкономической сухопутной и морской блокады России Центральными державами в города перестали поступать новые трамвайные вагоны, электрооборудование, запчасти и т.д. Эта блокада привела к необходимости увеличения выпуска этой продукции на отечественных заводах, которые почти все прекратили выпускать гражданскую продукцию (в т.ч. трамвайные вагоны) и отказывались у трамвайных предприятий и городов принимать какие-либо заказы из-за перегруженности военными заказами. Рельсы, выпускавшиеся отечественными заводами, шли на строительство военных ж.д. и на нужды трамваев не выделялись. В середине войны из-за этого поступление новых вагонов, запчастей, рельсов, электрооборудования прекратился, и почти все трамвайные предприятия российских городов лишились снабжения этими важнейшими для их нормальной работы элементами. Всё это усугубило проблему изношенности подвижного состава, рельсовых путей, контактной сети, электрооборудования.

Некоторые крупнейшие города воспользовались своим столичными преимуществами и через Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства пролоббировали решение этой проблемы путем реквизиции недостающего оборудования в городах прифронтовой зоны (так из Риги осенью 1915 г. было вывезено 114 трамвайных вагонов, большое количество троллейного провода, рельсы, стрелки, оборудование тяговых подстанций и другое трамвайное имущество в Москву и Петроград; все трамвайные вагоны, контактный провод и электрооборудование с грязевого курорта Кеммерн близ Риги были вывезены в 1915 г. на курорт Старая Русса).

Несмотря на внешнеторговую блокаду в 1914-15 гг. были достроены новые трамвайные сети в Симферополе и Николаеве, начатые сооружением еще в мирное время (оборудование и вагоны для них успели поступить из-за границы до начала войны). Заказанные в 1913-14 гг. новые трамвайные вагоны и оборудование в Бельгии, Германии, Швейцарии для многих городов (Одессы, Риги, Киева, Симферополя и др.) так никогда и не прибыли в места назначения из-за военных действий на западном фронте и морской блокады. Незначительная часть готовой продукции еще успела попасть адресатам в России в первые дни войны, но значительная часть оказалась недостроенной (на заводах в Бельгии, которая сама сильно пострадала от военных действий). Часть готовой продукции в момент начала войны перемещалась в поездах по территории противника (например, 3 прицепных вагона для одесского трамвая в первые дни войны застряли на ж.-д. станции Львова и были реквизированы австрийскими властями как контрабанда; они были переданы в трамвайное депо Львова, где позже были переделаны в моторные). Заказы, сделанные в Германии (большинство электрооборудования для трамвайных электростанций, самые современные трамвайные вагоны), были аннулированы, а готовая продукция конфискована и секвестирована. О новых заказах для трамвайных предприятий в этой стране не могло быть и речи. Некоторые российские трамвайные предприятия в конце войны вели переговоры о покупке новых трамвайных вагонов и электрооборудования с компаниями США и даже Японии.

Новые трамвайные предприятия в Самаре и Архангельске были сооружены в 1915-16 гг. исключительно за счет продукции отечественных заводов, хотя выполнение их заказов встречало много трудностей (заказы были размещены в 1913-14 гг.) из-за перехода этих заводов на производство исключительно военной продукции в ущерб гражданской. Новый трамвай на конной тяге в Нежине был открыт в 1915г. и использовался в основном для перевозки раненых с вокзала в крупный госпиталь.

В 1915 г. к гражданскому строительству стали привлекаться военнопленные, особенно австрийские. Однако объемы строительства во второй половине 1914 г. и в 1915 г. значительно сократились. Многие здания и сооружения в больших городах (в т.ч. трамвайные депо и линии) не были достроены и брошены.

В марте 1915 г. нехватка угля на трамвайной электростанции в Петрограде привела к угрозе полной остановки трамвайного движения. Ряд городских и трамвайных электростанций был вынужден перейти с угля на нефть и дрова.

К середине 1915 г. стала ощущаться нехватка отдельных видов продовольствия и угля. Это привело к нарушению снабжения, появлению спекуляции продуктами. Железные дороги нарушали сроки доставки в города дров и продуктов, т.к. были вынуждены сосредоточиться на перевозке военных грузов. В октябре 1915 г. топлива (дров и угля) почти во всех городах не хватало. В ноябре 1915 г. были введены карточные системы на дрова и продовольствие в ряде городов (Минске, Ревеле, Пскове, Харькове, Ростове-на-Дону), а в 1916 г. – во многих других (Рига, Москва, Казань, Екатеринослав, Уфа, Самара, Ярославль, Херсон). Это привело к сокращению электрического освещения (в магазинах, кинематографах, театрах) и трамвайного сообщения. С осени 1915 г. трамвайные пути стали приспосабливаться к перевозке топлива в Москве и Екатеринославе.

В декабре 1915 г. – феврале 1916 г. начался прием женщин на должность кондуктора в Петрограде и Тифлисе.

К концу 1915 г. из-за инфляции исчезли из обращения мелкие монеты, и кондукторам трамваев нечем было давать сдачу. Для решения этой проблемы в одних городах печатались специальные марки и боны, в других (Петроград, Москва) продавались абонементные книжки на 10 и 20 поездок.

Зимой 1915/16 г. в больших городах возникли перебои в доставкой топлива. В январе-феврале 1916 г. из-за этого освещение было только вечером, значительно сокращено трамвайное движение. В начале 1916 г. все проблемы городов еще больше обострились (нехватка продовольствия и топлива, их дороговизна, спекуляция). Усилившаяся инфляция вынудила поднять во многих городах в январе-феврале 1916 г. трамвайный тариф на 1 копейку на нужды войны (Киев, Баку, Минск, Кременчуг и др.), а в мае-июне 1916 г. еще раз повысить его, но уже значительно (например, на 5 коп. в Петрограде, за примером которого последовали остальные).

В конце 1916 г. произошло значительное вздорожание цен на топливо и продовольствие, что вынудило в начале 1917 г. в большинстве городов вновь поднять стоимость проезда на трамвае. Именно в это время на ряде трамвайных предприятий пассажирские вагоны были переоборудованы в грузовые, и трамваи стали осуществлять перевозку топлива, военной продукции, зерна и хлеба.

Весной 1917 г. движение трамваев во многих городах стало сокращаться так, что в Петрограде и Одессе стали ремонтировать и восстанавливать вагоны парового трамвая и конные омнибусы.

Хаос революций дезорганизовал работу трамвая. В течение 1917 г. по разным причинам трамвай в Москве не работал 23 дня, а в Петрограде во время февральской революции и после нее – более месяца (с 24 февраля по 27 марта).

Военные действия привели к значительному перемещению населения в пределах всей империи: демобилизации, эвакуации из прифронтовой полосы в тыл, скоплению большого числа беженцев и раненых в больших городах.

Наступление немецких войск на западном фронте и занятие ими ряда крупных городов в конце 1914 г. и летом 1915 г. (Лодзи, Варшавы, Белостока, Ковны, Вильны и др.) привело к массовому бегству русских из западной полосы империи внутрь страны: 12 млн. беженцев из привислинских и остзейских губерний переместились в большие города центра и юга Европейской России. Эвакуация учреждений и заводов, массовый наплыв беженцев в крупнейших городах страны привели к быстрому росту их населения. Особенно значительно увеличилось в 1915-17 гг. число жителей в Москве, Петрограде, Киеве, Харькове, Самаре, Саратове. В городах, оказавшихся во фронтовой полосе (Варшава, Лодзь, Львов, Рига, Вильна), наоборот, оно сократилось.

Перенаселенность больших городов привела к росту числа перевезенных пассажиров на городских трамваях, которые стали ходить перегруженными. Это стало первой причиной перегрузки трамвая в тыловых городах. Пиком роста объема трамвайных перевозок в крупнейших городах (Москва, Петроград, Киев, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара) стал 1916 г., после чего в них начался его спад. В ряде городов среднего размера юга и центра империи (Харьков, Екатеринодар, Астрахань, Орел, Ярославль, Севастополь, Симферополь, Пятигорск) пик роста перевозок пришелся на 1917 г. Резкое сокращение объема пассажирского движения имело место в ряде городов, располагавшихся вблизи зоны ведения боевых действий (в Риге за счет уменьшения численности населения почти в 2 раза) или городах, занятых противником (в Лодзи в 1914 г. и Варшаве в 1915 г.).

Второй причиной перегрузки трамваев стало резкое ухудшение их технического состояния, вызванное сокращением числа квалифицированных ремонтных рабочих в трамвайных парках и вагоновожатых (были мобилизованы в армию) и прекращением капитальных и средних ремонтов. Из-за этого выпуск числа годных (ходовых) вагонов на линии уменьшался, что привело к еще большей перегрузке оставшихся в движении вагонов (в конце 1916 г. во многих городах трамваи были обвешаны пассажирами, не помещавшимися внутри вагона; их называли «висельниками»). Ближе к концу войны трамвайные пути и контактная сеть, которые не ремонтировались, стали приходить в негодность. Все это привело к росту числа «больных вагонов» и образованию «трамвайных кладбищ» разбитых вагонов (некоторые депо в Москве и Петрограде были полностью превращены в такие «кладбища»), и к концу 1916 г. и началу 1917 г. почти полностью дезорганизовала работу городских трамваев.

Табл. 10. Число перевезенных пассажиров (тыс. чел.) трамваями в городах Российской империи в 1909-18 гг., а также в городах Австрии, занятых русскими войсками в 1914-17 гг.

К – конный трамвай; незаполненные клеточки – информация отсутствует

|

2 |

m |

9 S |

о^ |

||||||||||

|

се |

сч |

О |

А, |

||||||||||

|

2 |

^ |

8 § |

о. |

о, |

|||||||||

|

2 |

о |

о СО |

о) |

°Ч |

о^ |

2 |

|||||||

|

2 |

о |

1 |

2 |

А. |

|||||||||

|

2 |

се |

О 3 |

5? |

о_ |

О |

S |

|||||||

|

2 |

Г- |

се |

9 |

S ос |

3 |

||||||||

|

2 |

СО |

1 |

А. |

1 |

се |

||||||||

|

2 |

СП |

9 о |

|о \5 |

се |

|||||||||

|

О |

^Г |

ос 5S |

$ |

^f |

|||||||||

|

о |

m |

1 |

о ^ |

о^ |

1 |

||||||||

|

О |

04 |

1 |

з g |

со |

1 |

||||||||

|

5 |

О ° "о & § е |

^ и 3 14 < |

и И £ 2 |

Ос |

« я и |

О И |

^ м g И |

m |

^ к m |

й ст S к m |

14 Ю У к m |

6 м 5 § m о |

Продолжение табл. 10.

|

m |

о |

||||||||||||||

|

сч |

о |

§ |

|||||||||||||

|

^ |

в |

||||||||||||||

|

о |

|||||||||||||||

|

о |

S |

й |

°ч |

2 |

|||||||||||

|

се |

°ч |

СО |

|||||||||||||

|

Г- |

УС |

О |

2С |

°ч |

о |

||||||||||

|

СО |

о |

о. |

00 |

Si |

о |

||||||||||

|

СП |

00 |

о |

со |

°ч |

о< |

1 |

°Ч |

||||||||

|

9 |

И. |

О |

5 |

||||||||||||

|

m |

чо |

о |

в |

CD |

|||||||||||

|

сч |

■п о |

о § |

О |

CD |

о. |

||||||||||

|

9 m |

и о m |

о ю m |

С-1 -о^ |

в в щ |

Я ч |

Й § 5 |

)К 5 |

1 & |

1 « м С |

к о |

« |

в CU й |

в в ^ |

в в в а в |

Продолжение табл. 10.

|

m |

о ^ CL |

2 S |

О |

2 |

|||||||||

|

сч |

2 |

О |

|||||||||||

|

^ |

s |

О |

|||||||||||

|

о |

о |

О |

|||||||||||

|

о |

О |

2 |

|||||||||||

|

се |

О |

2 g. |

1 |

2 |

|||||||||

|

Г- |

S |

я |

|||||||||||

|

СО |

О |

2 |

оо. |

2 |

s s |

О |

|||||||

|

СП |

о< |

СО |

со |

ОО |

1 |

§ |

|||||||

|

^ |

ч |

4D |

|||||||||||

|

m |

ОО |

S' |

§ |

1 |

о. |

S' |

|||||||

|

сч |

2 g |

1 |

1 |

||||||||||

|

и S |

у Он ^ |

ю к |

5 |

5 § к Й Ң к и |

м о м ^ |

и S |

S « |

у о S |

И |

6 М О ® Ң И а |

S в S |

Продолжение табл. 10.

|

m |

о |

■ |

се |

§ s S |

S' |

2 |

■ |

||||||||||

|

сч |

О |

О |

$ |

00 |

О |

§ |

О |

||||||||||

|

^ |

О |

О |

9 |

2 |

о" ^ |

S |

§ |

m |

О |

||||||||

|

о |

О |

се |

eg |

се |

^ 5 |

3 |

S |

О |

|||||||||

|

о |

О |

3 |

А |

со |

О |

S |

Ог |

се |

се |

m |

|||||||

|

се |

О |

А |

О |

8 |

а |

о_ |

О |

5 |

|||||||||

|

Г- |

О |

||||||||||||||||

|

СО |

о |

а |

о, |

§ |

се |

■ |

О |

||||||||||

|

СП |

О |

8 |

се |

А |

О |

S |

■ |

S' |

|||||||||

|

о |

S |

® |

8 |

3 |

О О' |

3 |

£ S' |

О |

■ |

S' |

|||||||

|

m |

се |

5 |

S' 2г |

m |

О |

S |

■ |

||||||||||

|

сч |

А |

00 |

О ^ |

се |

■ |

§ |

|||||||||||

|

к К |

о о |

ч & о |

к к |

к |

о S |

^ м Рн |

й Рн |

о о Рн |

cj И Рн Ч |

и |

и |

й ю С О |

м о О |

о с й о |

& ^ п S ^ н 5 U с |

у и и |

Окончание табл. 10.

|

m |

2 |

о |

m Si |

|||||||

|

сч |

я |

S |

О |

|||||||

|

^ |

& |

О |

||||||||

|

о |

со |

5 |

О |

со со. |

||||||

|

о |

О |

5 |

со S' |

|||||||

|

се |

О |

О |

О, |

|||||||

|

Г- |

5 |

О 9 |

$ |

О |

||||||

|

СО |

g |

О |

5) |

1 |

X |

|||||

|

СП |

О |

1 |

8 |

00 |

||||||

|

о 2 |

О |

1 |

й |

|||||||

|

m |

О |

1 |

9 |

|||||||

|

сч |

се |

1 |

S |

|||||||

|

о а н |

^ к н |

Й И |

X |

X X |

и |

к м о и CU # |

СО к CU Г) |

О си |

Третьей причиной перегрузки трамваев стало введение бесплатного проезда в вагонах для солдат в самом начале войны. Они не оплачивали поездку, но число нижних военных чинов, пользовавшихся трамваем, составляло, по некоторым оценкам, 20-25 % всего числа пассажиров. Из-за этого выручка трамвайных предприятий сокращалась несмотря на то, что расходы на эксплуатацию увеличивались. Все это привело к сокращению сначала прибыли, а затем и появлению финансового дефицита у большинства трамвайных предприятий. Чтобы покрыть этот дефицит, а также негативные последствия инфляции, быстро галопировавшей в 1916-17 гг., в конце войны трамвайный тариф часто повышался (2 раза в 1916 г.; 2 раза в 1917 г.). Также повышалась и зарплата трамвайных служащих. Разрыв между быстрым ростом цен на продовольствие и топливо и медленным увеличением зарплат трамвайных служащих приводил к трамвайным забастовкам, которые особенно участились в 1917 г. и имели место в 1918 г. даже при советской власти.

Четвертой причиной дезорганизации и сокращения трамвайного сообщения во второй половине войны стали перебои в поставках топлива для городских и трамвайных электростанций. Отсутствие топлива приводило к прекращению подачи электроэнергии, необходимой для движения трамваев и освещения. В ряде городов в конце 1917 г. и в начале 1918 г. вместо электрических трамваев по этой причине по самым важным линиям вновь стали выпускаться вагоны на конной или паровой (как в Одессе, Николаеве, Харькове, Петрограде) тяге.

Из-за отсутствия или перерывов в доставке топлива (угля, нефти) на трамвайные электростанции в ряде городов участились перебои в работе трамвая, особенно в прифронтовой зоне. В 1917-18 гг. отсутствие топлива или смена различных видов топлива (с угля на дрова) стали причиной частых поломок на электростанциях (например, взрыв котла на трамвайной электростанции в Варшаве в апреле 1917 г.), остановок трамвая на несколько дней или недель и даже прекращения трамвайного движения на долгое время.

Трамвай ближе к концу войны стал подвозить к городским и трамвайным электростанциям все виды топлива (уголь, дрова, нефть), а также доставлять дрова на дровяные склады, откуда они распределялись среди населения.

В условиях войны выяснились основные недостатки концессионного способа ведения трамвайного хозяйства: полная зависимость таких предприятий от импорта запчастей, новых вагонов из-за границы; погоня за прибылью вместо удовлетворения растущего спроса населения на трамвайные поездки. Поэтому именно в предвоенное и военное время ряд городов (в 1913 г. – Минск и Николаев, в 1914 г. – Нижний Новгород, в 1915 г. – Тифлис, в 1916 г. – Смоленск) полностью муниципализировал концессионные трамвайные предприятия, а вновь строившиеся трамваи сооружались исключительно на средства городов, выпускавших специальные займы на трамвайное строительство. Так трамвай в Виннице построен в 1912-13 гг. городом при помощи Русского общества «Всеобщая компания электричества», открыт в 1913 г. и эксплуатировался Винницким городским электропредприятием; в Самаре – построен городом в 1914-15 гг. и открыт в 1915 г., в Архангельске – городом в 1914-17 гг. и открыт по частям в 1916 г. и 1917 г.

От большинства проектов сооружения новых трамвайных систем, предлагавшихся в 1912-14 гг. (см. табл. 11), пришлось отказаться уже в конце 1914 г. и в 1915 г. ввиду отсутствия финансовых средств у городов на их реализацию, прекращения выпуска соответствующего оборудования и трамвайных вагонов на отечественных заводах и невозможности получения таковых из-за границы из-за внешнеэкономической блокады империи. Все стройки новых трамваев прекратились в 1915 г. за исключением линий, важных для обороны государства.

Табл. 11. Проекты сооружения новых трамвайных предприятий и их реализация в городах Российской империи в 1910-е гг.

|

город |

даты |

стадии реализации проектов |

детали проектов |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Андижан |

1912-13 |

предложение бельгийского предпринимателя Эмпена |

|

|

Армавир |

1916 |

ходатайство жителей станицы |

Армавир – станица Прочноо-копская |

|

Баку |

1910-15 |

обсуждение; проект составлен в 1914 г., рассмотрен МВД; смета на стр-во – в 1915 г.; стр-во не началось; трамвай построен с колеей 1524 мм в 1924 г. |

26 км, колея 1000 мм, 115 вагонов |

|

Бахмут |

1911 |

предложение бельгийских предпринимателей |

линия Бахмут – Константиновка вдоль обочины шоссе |

|

Благовещенск |

.08.1912 |

намерения городской управы |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Вильна |

1910-14 |

14.12.1910г. техн. проект отправлен по инстанциям; утвержден МВД в 1914г.; сооружение не начато из-за войны |

6 линий, колея 1000мм, длина 32,8 км, 75 вагонов |

|

Воронеж |

1913-15 |

составлен проект, утвержден в МВД; стр-во началось в 1914г.; стройка законсервирована в 1915г. |

5 линий первой очереди 13 км; колея – 1000мм, заказаны 18 вагонов; в 1914-15гг. проложены пути, построены электростанция и депо; строил инж. В.А. Радциг; вагоны из Германии не прибыли |

|

Гомель |

.06.1912 |

проект разработан 3 предпринимателями |

8 верст, колея 1000мм; построить в течение 2 лет |

|

Двинск (Даугавпилс) |

1905 |

разработан проект договора |

4 линии трамвая; концессия на 40 лет |

|

.08.1907 |

предложение дачевладельцев |

линия парового трамвая город – Стропы |

|

|

30.12.1911 |

заключен договор с британским предпринимателем |

линии трамвая |

|

|

Екатеринбург |

.01.1916 |

1)предложение фирмы Сименс – Шуккерт; 2)проект инж. П.П. Вязель- щикова |

3 линии + круговая |

|

Екатеринос-лав – Нижнед-непровск |

1912-13 |

предложение бельгийского предпринимателя Г.Э. Камбье; линия построена в 1930-е гг. |

линия из Екатеринослава по ж.-д. мосту через Днепр в Амур-Нижнеднепровск; 17 верст |

|

Калуга |

1908, 1914 |

намерения городской управы составить проект трамвая |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Каменец- Подольский |

1913 |

предложение инженера-технолога З.М. Безиковича из Одессы |

в городской думе создана трамвайная комиссия |

|

Коканд |

1911-14 |

намерения Коканд-ского электрического общества; в 1913г. составлены неправильные условия концессии |

в 1913г. к проектированию трамвая подключились бельгийские концессионеры |

|

Кострома |

1916 |

намерения |

линия Кострома – Филино |

|

Красноярск |

1909 |

переговоры управы с англо-шведской компанией |

|

|

Кутаис |

1910 |

проект 1904г. отвергнут; проект 1910 г. |

междугородняя линия Кутаис – Хони – Самтреди 43 версты |

|

Лодзь – пригороды |

1911-13 |

проект составлен, утвержден в МВД; некоторые участки построены в 1920-е гг. |

междугородние линии Пабьянице – Ласк – Здуньска Воля (32 в.), Лодзь – Бржези-ны – Колюшки (28 в.), Руда – Ржгов – Тушин – Петроков с ветвью в Томашов (72,5 в.), Александров – Поддембови-це (25 верст) |

|

Лодзь – пригороды |

1913-14 |

проект составлен; линия построена в 1916г. по приказу немецкого командования |

линия Згерж – Ленчица – Озорков; |

|

Луганск |

1914-15 |

проект концессионного трамвая |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Минск |

1912-15 |

В 1911-12гг. составлен проект, который утвержден 28.01.1913г.; стр-во велось в 1914г. (предполагаемая дата пуска – 12.1914г.); к концу 1915г. сооружены трамвайная электростанция и депо; стр-во прекращено в 1916г. из-за приближения фронта; заново трамвай построен в 1928-29гг. |

переустройство линий конного трамвая; сооружение 2 линий длиной 14,2 км, колея 1000мм, 14 моторных и 5 прицепных вагонов |

|

Наманган |

1912-13 |

намерения бельгийских предпринимателей |

|

|

Нарва |

1912 |

предложение французской компании |

линия Нарва – курорт Гун-гербург – Меррекюль |

|

Ново Николаевск |

11.1914 |

намерения городской управы |

|

|

Новочеркасск |

1914 |

намерения |

|

|

.11.1918 |

предложение городской управы |

прокладка линии в городе и линии Новочеркасск – Нахи-чеван – Ростов-на-Дону |

|

|

Омск |

1911-16 |

обсуждение; проект составлен в 1916г.; трамвай построен в 1936г. |

концессия на 40 лет |

|

Оренбург |

1914 |

намерения |

|

|

Пенза |

4.12.1907 |

заключен договор на постройку; в 1912г. разработан проект; стр-во не началось |

1 линия 3,5 верст |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Пермь |

1910-15 |

проект составлен в 1913г. и отправлен в МВД, где утвержден в 1914г.; работы велись в 1914-15гг.; сооружены депо, дамба; приобретены прицепные вагоны б/у; стройка законсервирована в 1915г.; в 1922г. куплены паровики |

4 линии, в т.ч. в Мотовилиху; на Коломенском заводе заказаны 22 моторных и 8 прицепных вагонов |

|

Полтава |

1907-08 |

обсуждение проекта; в 1910г. создана трамвайная комиссия; проект утвержден в 1913г.; в 1912г. завезены рельсы |

в 1910г. предложено строить 2 линии |

|

1914 |

началась укладка путей; вскоре работы прекратились |

линия 8 верст между Южным и Киевским вок залами |

|

|

Пятигорск |

1917 |

намерение |

проложить линию Пятигорск – Ессентуки – Кисловодск |

|

Рига – Взморье |

1911-15 |

проект составлен в 1914г.; начало работ планировалось в 1915г. |

27 верст вдоль побережья для связи Риги с курортами Рижского Взморья (Юрмала); 2-вагонные поезда; интервал в сезон 30 мин. |

|

Рязань |

1916 |

изучение возможностей постройки |

прибыл из Петрограда инж. Е.Я. Шульгин |

|

Самарканд |

1908 |

предложение о постройке |

концессия на 35 лет |

|

1910 |

бельгийская компания Ryter et Cie получила концессию на стр-во, но строить не стала |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1913-15 |

30.12.1913г. подписан договор с Федкови-чем на постройку трамвая; сооружение из-за войны в 1915г. отложено |

линия вокзал – базар 5 верст; срок сооружения – 2 года; концессия на 45 лет |

|

|

Симбирск |

1912-14 |

обсуждение и составление проекта |

|

|

Сосновицы (Сосновец) |

1910 |

предложение немецких предпринимателей |

линия Сосновицы – Модже-ев – Мысловицы |

|

1911 |

составлен проект |

линии внутри Сосновиц, Модржеев – Сосновицы, Сосновицы – Бендин, Бендин – Челядзь для связи всех шахтных поселков Домбровского угольного бассейна |

|

|

Ставрополь |

1910 |

намерение управы |

1 линия автотрамвая 4 версты от вокзала в город |

|

1912 |

заключен договор с АО Русских электр. заводов Сименс – Гальске о составлении проекта; проект составлен; к стр-ву не приступлено |

||

|

Старая Русса |

1915-22 |

В сент. 1915г. из Кем-мерна эвакуированы 4 вагона Феникс, контактная сеть, электрооборудование; в 1916-18гг. уложен путь; 11.06.1922г. открыто движение паровика с 2 вагонами; в 1924г. завершена электрификация; движение открыто 6.07.1924 |

однопутная линия вокзал – курорт 3,5 км; работала только летом |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Сухум |

1909-10 |

намерение; Кавказский округ путей сообщения был против осуществления проекта |

линия Ново-Афонский монастырь – Сухум – Драид – р.Кодор по обочине Новороссийко-Сухумского шоссе, 44 верст |

|

Сызрань |

1911 |

управа разослала приглашение на концессию сооружения трамвая |

|

|

Таганрог |

1912-14 |

постановление думы; концессия получена в начале 1914г.; проект отправлен в МВД |

2 линии, в т.ч. вокзал – порт; концессия на 36 лет |

|

Тамбов |

1914 |

проект 1902г.; обсуждение вопроса 1914г. |

3 линии |

|

Томск |

1913 |

в 1909г. дума отказалась строить трамвай; в 1913-15гг. вновь вернулись к обсуждению строить его или не строить |

линия 5 верст |

|

Умань |

1914 |

рассмотрение вопроса о постройке |

|

|

Уфа |

1908 |

обсуждение |

|

|

Харбин |

1913 |

проект |

3 линии 12 верст |

|

Ченстохов |

1911 |

проект |

|

|

Шуша |

1911 |

проект |

междугородняя линия Шуша – Евлах |

|

Ялта |

1906-08 |

проект С.Н. Чаева; он отказался в 1910г. от его реализации |

2 линии |

|

1913 |

проект |

3 линии |

|

|

1916 |

проект инженера А.В. Тесленко |

5 линий |

|

|

.02.1917 |

проект Бельгийского анонимного общества трамваев и применения электричества |

Источники: статьи в журналах и местных газетах, отчеты трамвайных предприятий и обществ

Начатое в 1913-14 гг. строительство новых трамваев в Воронеже, Перми и Минске было приостановлено в 1915-16 гг. (эти трамваи были достроены фактически заново уже в 1920-е гг.). В нескольких городах (Виннице, Царицыне, Симферополе, Николаеве, Самаре, Архангельске), тем не менее, удалось даже в военное время достроить не только начатые сооружением в довоенное время трамвайные сети, но и проложить новые линии (в Риге, Петрограде, Москве, Владивостоке, Киеве). Такое строительство в военное время был связано с необходимостью преодоления многих бюрократических и организационных препятствий и отсутствием необходимых материалов, оборудования и вагонов.

Некоторые новые трамвайные линии в военное время прокладывались исключительно для нужд военных предприятий. Так, в 1916 г. была открыта новая линия Оранэла с ветвью на юго-западной окраине Петрограда для подвоза 25 тыс. рабочих на Путиловский завод (работал на оборону); для нее из Риги в сентябре 1915 г. были вывезены рельсы, контактный провод, электрооборудование, 24 трамвайных вагона. В январе 1916 г. была построена и открыта новая линия парового трамвая к Русско-Балтийскому заводу (выпускал военную продукцию) в Копли в Ревеле (паровички были доставлены с закрытой в Петрограде Лесной линии парового трамвая; рельсы привезены из Риги) для подвоза туда из города рабочих. Несмотря на экономические сложности в начале 1917 г. началась реализация проекта по расширению трамвайной сети Нижнего Новгорода, прерванная революциями и последующим экономическим хаосом.

Значительная перегрузка трамвая в крупнейших городах страны вынудила городские власти в военное время серьезно задуматься о сооружении первых линий метрополитена , которые бы смогли разгрузить трамвай. В 1900-10-е гг. было разработано свыше 30 проектов метрополитена для Петербурга (в т.ч. П.И. Балинский, 1901 г.; С.Н. Кульжинский, 1902 г.; Г.А. Гиршсон, 1902 г.; Г.О. Графтио, 1917 г.) и около 20 проектов для Москвы (П.И. Балинский, 1902 г.; А.И. Антонович, 1902г.; Е.К. Кнорре, 1902 г.; М.К. Поливанов, 1915 г.). В 1914 г. был составлен предварительный проект трех его линий в Москве (Тверская застава – Лубянская пл. – Таганская пл. – Покровская застава, Каланчевская пл. – Лубянская пл. – Смоленский рынок, Виндавский вокзал – Лубянская пл. – Серпуховская пл.; предполагалось привлечь для его осуществления английский капитал), в 1916 г. – первой линии в Киеве. В 1916-17 гг. в Петрограде начались изыскательские работы первых трасс метрополитена (предполагалось проложить линии с Васильевского острова вдоль Невского пр. до Знаменской пл.; от Сампсо-ниевского просп. через Каменный остров и Петроградскую сторону через Троицкий мост, Садовую, вдоль Екатерининского канала и Лермонтовского пр. до Балтийского вокзала; от Екатерингофа по Обводному каналу через Звенигородскую ул. и Владимирский пр. до Невского). Хаос революций полностью перечеркнул все планы реализации этих проектов.

Последствия войны

-

1. Главным результатом войны стал глубокий экономический кризис, приведший к резкому ухудшению жизни в городах, продовольственному и топливному кризисам, гиперинфляции, техническому износу трамвайного хозяйства. В 1917 г. началось снижение объема трамвайных перевозок почти во всех городах, за исключением юга Европейской России (там оно началось в 1918 г.), что было связано с сильным техническим износом вагонов, путей и трамвайных электростанций; в 1918 г. он значительно сократился даже по сравнению с 1917 г. В 1918 г. многие трамвайные системы, принадлежавшие частным обществам, были национализированы и муниципализированы. Экономический кризис привел к приостановке работы трамвая во многих провинциальных городах бывшей империи, а также сворачиванию (инволюции) крупнейших трамвайных систем и их полной технической деградации.

-

2. Социальный кризис в обществе, вызвавший Гражданскую войну и все ее последствия, сопровождался частыми забастовками на трамвае, массовым увольнением трамвайных служащих, сокращением числа извозчиков в городах.

-

3. В 1914-17 гг. 8 городов с трамвайным сообщением на западе империи (Лодзь, Либава, Варшава, Белосток, Ковна, Вильна, Кеммерн, Рига) были оккупированы германскими войсками, еще 20 в Европейской части страны (Ревель, Псков, Минск, Житомир, Винница, Киев, Бердичев, Нежин, Могилев, Одесса, Николаев, Елисаветград, Кременчуг, Екатеринослав, Харьков, Симферополь, Евпатория, Севастополь, Ростов и Нахичеван-на-Дону) – в марте-мае 1918 г. были заняты австрийскими и немецкими войсками, а 2 – турецкими в Закавказье (Поти, Эривань) в апреле 1918 г. в соответствие с условиями Брестского мира. В январе 1918 г. Кишинев (с трамваем) занят румынскими войсками.

-

4. Другим результатом войны стал распад империи и образование на ее бывших окраинах новых независимых государств, вследствие чего 13 трамвайных систем бывшей империи оказались за ее пределами (Варшава, Лодзь, Белосток, Ковна, Вильна, Либава, Кемерн, Рига, Ревель, Кишинев; Гельсингфорс, Выборг, Або) с общей протяженностью сети 264,5 км и 1094 вагонами.

-

5. Внутригородской автомобильный транспорт почти полностью исчез; значительно сократилось число лошадей и извозчиков в городах; основная нагрузка по перевозке пассажиров и даже грузов в них легла на трамвай.

-

6. Дефицит фуража и средств на содержание и покупку лошадей (весь фураж и большинство лошадей шли на фронт) в конце войны привел к прекращению работы почти всех конных трамваев. Еще раньше, после немецкой оккупации Белостока и Вильны в этих городах движение конки было закрыто (в первом – в 1915 г., во втором – в 1916 г.).

-

7. При выходе из войны в марте 1918 г. на территории бывшей империи конный трамвай работал в 16 городах (в начале войны в 22), паровой – в 4 (Москве, Петербурге, Ревеле, Одессе), бензомоторный – в 1 (Киев – Брова-ры), электрический – в 43 городах (3 из них в этот момент не действовали). Из 43 городов с электрическим трамваем 8 уже располагались в других государствах.

-

8. В 1918-19 гг. многие трамвайные предприятия в небольших городах были временно закрыты (главным образом из-за отсутствия на электростанциях достаточного количества топлива для движения вагонов), а в самых больших городах трамвай работал с перебоями и частыми остановками, а число действующих линий и выпускаемых на линии вагонов резко сократилось.

Список литературы Городской транспорт Российской империи в годы Первой мировой войны

- Белый А.Е. Статистические сведения об электрических трамваях в России//Инженерное дело (Тифлис). 1912. № 10. С. 281-283.

- Бельгийские трамваи в России в 1912 г.//Электричество. 1913. № 8 (апрель). С. 244-245.

- Ближайшие планы городских управлений//Городское дело. 1914. № 20 (15 октября). С. 1195-1201.

- Городское благоустройство//Статистический ежегодник России. 1914. (Год 11-й). Пг., 1915. Раздел V. С. 4-5.

- Городские железные дороги//Современное хозяйство города Москвы. М.: Городская управа, 1913. С. 394-420.

- Из анкеты редакции «Городского дела»//Электричество. 1915. № 1 (январь). С. 31.

- Изменение трамвайного тарифа в русских городах//Известия Петроградской городской думы. 1917. № 1-2. С. 107-108.

- Несколько данных о деятельности русско-бельгийских обществ трамваев//Электричество. 1910. № 1. С. 44.

- Пешекеров П.К. Современное положение трамвайных предприятий СССР//Электричество. 1924. № 11. С. 510-517.

- Скворцов П. Наши трамваи до войны и теперь//Коммунальное дело. 1924. № 9. С. 23-26.

- Скворцов П.П. Трамвайные предприятия//Справочник коммунального работника. 2-е изд. М., 1925. С. 254-278.

- Сравнительная таблица главных условий концессионных договоров на электрические трамваи//Городское дело. 1911. № 1. С. 26-55.

- Статистический ежегодник России за 1914 г., 1915 г., 1916 г. Пг., 1915-1918.

- Статистический ежегодник Финляндии за 1914-16 гг. Гельсингфорс, 1915-1917.

- Тархов С.А. Городской пассажирский транспорт Москвы: Краткий исторический очерк к 125-летию возникновения. М.: Мосгортранс, 1997. 96 с., 16 л. цв. ил.

- Тархов С.А. Трамвай в России//Ленинградские магистрали. 1992. № 21-62 (Столицы: 18 марта. № 21. С. 4; 20 марта. № 22. С. 3; 25 марта. № 23. С. 4; 27 марта. № 24. С. 4; 1 апреля. № 25. С. 4; 3 апреля. № 26; 8 апреля. № 27; Бельгийцы в Одессе: 10 апреля. № 28. С. 3; 15 апреля. № 29; 17 апреля. № 30; 22 апреля. № 31; 24 апреля. № 32. С. 3; Первые электрические: 15 мая. № 38; 20 мая; 22 мая. С. 3; 27 мая. С. 3; 3 июня. № 43 (4300). С. 3; 5 июня. № 44; 10 июня. № 45; 12 июня. № 46; 17 июня. № 47; 19 июня. № 48; 26 июня. № 50; 1 июля. № 51. С. 3; Конка в провинции: 29 июля. № 59. С. 3; 31 июля. № 60. С. 3; 12 августа; 14 августа).

- Трамваи в России//Электричество. 1914. № 4 (февраль). С. 130.

- Трамвайные дела//Городское дело. 1914. № 6 (15 марта). С. 365-367.

- Трамвайные предприятия в России//Электричество. 1909. № 10. С. 353.

- Гольц Г.А. Гужевой транспорт и гужевые пути сообщения России (Исторический очерк)//Россия и современный мир. 2007. Январь-март (№ 1). С. 119-139.

- Гольц Г.А. Гужевой транспорт и гужевые пути сообщения России (Исторический очерк)//Россия и современный мир. 2007. Январь-март (№ 1). С. 119-139.

- Города в России в 1904 г.: Средства сообщения. СПб., 1906.

- Города России в 1910 г.: Средства сообщения. СПб., 1914.

- Гольц Г.А., Тархов С.А. Городской транспорт//Отечественная история: История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Т. 1. М.: БРЭ, 1994. С. 600-602.

- Города в России в 1904 г.: Средства сообщения. СПб., 1906.

- Tramwajarze warszawscy wczoraj i dzis. Warszawa, 1982. S. 14.

- Гольц Г.А. Гужевой транспорт и гужевые пути сообщения России (Исторический очерк)//Россия и современный мир. 2007. Январь-март (№ 1). С. 119-139.

- Города России в 1910 г. Средства сообщения: Городское пароходство. СПб., 1914.