«Гость дорогой» - забытая статья архиепископа Серафима (Иванова) об Иване Шмелеве

Автор: Любомудров А.М.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 3 (18), 2024 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводится историко- литературный источник - статья архимандрита (в будущем архиепископа) Серафима (Иванова) «Гость дорогой», посвященная приезду Ивана Шмелева в обитель прп. Иова Почаевского в 1937 г. В этой работе содержатся историософские размышления о. Серафима о судьбе России в ХХ в., а Шмелев представлен как писатель, глубже других сумевший постичь и воспеть «душу России». В статью архим. Серафима включен фрагмент пушкинской речи Шмелева, прочитанной им в Праге в мае 1937 г., которая до настоящего времени не публиковалась. Представляет интерес неизвестное стихотворение игумена Филимона (Никитина), посвященное Шмелеву и также вошедшее в текст. Публикация, таким образом, дополняет спектр оценок творчества выдающегося прозаика ХХ в. Ивана Сергеевича Шмелева.

Иван шмелев, архиепископ серафим (иванов), русская зарубежная церковь, газета «православная русь», иово-почаевское братство, русское зарубежье, русская литература

Короткий адрес: https://sciup.org/140308055

IDR: 140308055 | УДК: 821.161.1(1-87).09(092) | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_3_114

Текст научной статьи «Гость дорогой» - забытая статья архиепископа Серафима (Иванова) об Иване Шмелеве

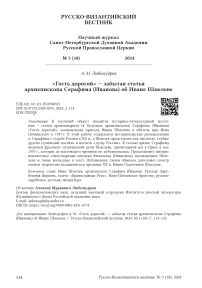

Архиепископ Чикагский и Среднеамериканский Серафим (Иванов)

Почитателям и исследователям творчества Ивана Сергеевича Шмелева известна статья архиепископа Серафима «Бытописатель русского благочестия», она часто цитируется. «Мне Господь дал радость без малого 20 лет иметь сначала письменное, а потом и личное с ним знакомство, — вспоминает владыка Серафим. — …Иван Сергеевич украшал своим сотрудничеством страницы „Православной Руси“, редактором которой мне довелось быть более 18 лет»1.

Мирское имя владыки Серафима (1897– 1987) — Леонид Георгиевич Иванов. Уроженец Курска, он участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах, эвакуировался из Крыма в 1920 г., оказался в Югославии, где окончил философский и богословский факультеты Белградского университета. В 1926 г. принял монашеский постриг на Св. Горе Афон. С 1928 г. началось его многолетнее служение в миссионерской обители прп. Иова Почаевского в местечке Ладомирова, на территории Пряшевской Руси — северо-восточной части Словакии. Формально братство находилось в юрисдикции Сербской Православной Церкви, однако и настоятель, и монашествующие принадлежали к РПЦЗ. Монастырь вел

самую активную издательскую, миссионерскую и культурно-просветительную работу2. В 1934 г. отец Серафим был возведен в сан архимандрита и стал настоятелем этого монастыря, а в 1946 г., уже в сане епископа, вместе с братией переехал в Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле и принял на себя руководство этой обителью. Закончил свой земной путь в сане архиепископа Чикагско-Детройтского и Среднеамериканского.

Человек образованный, получивший разностороннее гуманитарное образование, владыка Серафим владел пером, написал более двухсот статей, очерков и рассказов. С 1931 по 1950 гг. редактировал газету «Православная Русь», был редактором журналов «Детство во Христе» и «Православная жизнь». Владыка Серафим проявлял пристальный и всесторонний интерес к творчеству Ивана Шмелева. Осознавая масштаб таланта Шмелева, явившего редкий для русской литературы тип православного писателя-классика, он откликался на перипетии его судьбы, старался оказать помощь — вплоть до намерения приютить Шмелева на американской земле поблизости от окормляемого им Свято-Троицкого монастыря. На протяжении четверти века он был не только издателем Шмелева, но его другом, духовным советником. Их заочное знакомство состоялось в 1935 г., когда Шмелев откликнулся на предложение сотрудничать в газете «Православная Русь». В 1937 г. по приглашению настоятеля Шмелев провел в обители прп. Иова Почаевского 17 дней, через год снова посетил монастырь. Спокойная жизнь в тихой обители производила исцеляющее действие на писателя, скорбевшего тогда об умершей супруге. В письме к епископу Сергию (Королеву) Шмелев признавался: «Здесь — тишина райская и ласковость. Дышу, после

Парижа — Праги. Обитель — исключительное явление русского духа на чужбине. И народ — удивительный, по большей части — прошли сквозь огонь войны. С таким „крещением“ — крепки зело. <…> Здесь — молитва, труды. Не знаю, чего больше. Одно входит в другое — невиданная мною гармония — отсвет Валаама, но мягче, проще»3. Визит Шмелева отец Серафим осветил в републикуемой здесь статье «Гость дорогой» («Православная Русь», 2 июня 1937 г.), а Иван Сергеевич в очерке «Подвижники» («Возрождение», 10 дек. 1937 г.) познакомил читателей с деятельностью монастыря: «В смутное наше время, без родины, Святое Слово — единственный свет во тьме, — крепко верят подвижники, опаленные страшной жизнью. <…> Труд и молитва — вся жизнь обители. Цели ее высоки. Стойко одолевая трудности, неустанно творят свой подвиг»4. Публикуя в «Православной Руси» свои произведения, Шмелев стремился привлечь к обители дополнительное внимание.

Итак, архиеп. Серафим посвятил Шмелеву две работы, носящие литературнокритический и мемуарный характер. Статья «Бытописатель русского благочестия» была написана спустя десять лет по кончине писателя5. Она открывается известием о том, как в мае 1937 г. Шмелев посетил обитель прп. Иова Почаевского. Владыка рассказывает: «По случаю его приезда я написал статью „Дорогой гость“, в которой старался показать все значение для русской литературы этого непревзойденного „бытописателя русского благочестия“, как я тогда называл Шмелева. Статья была написана под обаянием личного знакомства и долгих интересных бесед с Иваном Сергеевичем, покорившим меня тонким знанием глубин православия. С тех пор прошло 23 года, и лучше о нем я и теперь не напишу»6. Далее следует автоцитата — фрагмент из упомянутой статьи.

Вторая половина очерка 1960 г. — рассказ о работе Шмелева над романом «Пути небесные», в котором предполагалось описание монастыря, и этим объясняется намерение писателя «как можно лучше познакомиться с повседневной монастырской жизнью». Владыка кратко говорит о своем дальнейшем общении со Шмелевым в послевоенные годы и завершает очерк высокой оценкой его творчества: «Несомненно, Шмелев будет принят в Пантеон русских классиков. Лично я считаю его лучшим из современных нам русских писателей и ставлю его выше Бунина. „Лето Господ-не“ — несомненно, лучшее, что было когда-либо написано в литературной форме о благодатном нашем церковном быте. Лучшего бытописателя русского благочестия не было в русской художественной литературе, нет, и вряд ли будет»7.

Что касается работы «Гость дорогой», она долгие десятилетия оставалась забытой. Одна из причин в том, что полноценные подборки «Православной Руси» довоенного периода отсутствуют в российских библиотеках, а зарубежные архивохранилища труднодоступны. Чем же интересна эта статья отца Серафима?

Открывают ее размышления о Церкви и судьбе Родины. Автор рисует впечатляющий образ: Россия, подобно Спасителю, распята на своем Голгофском кресте и погребена. Современная автору эпоха есть «Великая Русская Суббота», ожидание грядущего воскресения. Иван Шмелев, в развитие евангельских аналогий, уподоблен Иосифу и Никодиму, причтен к тем избранным, кто оплакивает и воспевает русскую душу: «Великое личное страдание отверзло до конца духовные очи писателю. Вынуто трепетное сердце, пылающий огнь осветил внутренняя, и полились оттуда источники воды живой. Вдохновенно утверждает Шмелев виденное им душою своею. Зорко смотрит внутрь — освещена душа светом Христовым — и видит он все. Одеянна и пре-украшенна, благоухает пред ним душа русская».

Отец Серафим, демонстрируя незаурядный талант художника, переходит на высокоторжественный, гимнографический стиль, широко использует славянизмы, приводит цитаты из Св. Писания и церковных песнопений. Никто, по мысли автора, не выявил с такой силой надмирную сущность души русского народа, как это сделал Шмелев, — в том числе благодаря тому, что, в отличие от предшественников, ищет и находит вдохновение «в ограде церковной». Эти строки позволяют убедиться в том, насколько высоко оценивала Зарубежная Церковь дар Ивана Сергеевича.

Статья о. Серафима ценна также тем, что в нее включен текст самого Шмелева. Это обширный фрагмент речи о Пушкине, с которой писатель выступил на Дне русской культуры в Праге 13 мая 1937 г. и которую, по просьбе настоятеля, повторил перед братией монастыря. Насколько известно, эта речь не была обнародована в печати. Здесь открываются новые аспекты по сравнению с известной речью Шмелева о Пушкине, произнесенной им в Париже 11 февраля того же юбилейного (100 лет со дня кончины поэта) 1937 г. Отец Серафим поместил отрывок, в котором говорится о русской культуре и русской душе. По мысли Шмелева, духовная сущность русского народа, его история и его культура были воспитаны и определены Церковью. Оспаривая известные тезисы, Шмелев утверждает: «Наша литература не из гоголевской „Шинели“ вышла… вышла она из сердца нашего, озаренного Божиим Светом». Не разделяет он и мысль Герцена о том, что на реформы Петра Россия через сто лет ответила Пушкиным8. «И до Петра развивалась русская культура. <…> Не будь „запечатленно-сти“ нашей — не было бы и Пушкина» (имеется в виду запечатленность крещением и Словом Божиим). Вина Петра в том, что он «сбил душу русского народа с естественного пути раскрытия, ударил в Церковь и повалил ее под нози государству», из-за чего образовался роковой разрыв народа и верхов, приведший к разгрому России.

Историософский контекст дополняется рассуждениями о высшей роли России в судьбах мира. Из лекции Шмелева (продолжавшейся более часа) о. Серафим выделил следующую мысль: Пушкин — «живая сущность наша, и в нем, и через него мы можем найти истинную свою дорогу на нашем земном пути, выполнить нам назначенное Богом — пронизать мир (ибо мы „мировые“, „всечеловеческие“) светом Божьей Правды, в согласии с Церковью, под мощным, и кротким, и очищающим влиянием ее на душу». Здесь выражена одна из излюбленных идей Шмелева о «Божьей Правде», которой предстоит освятить жизнь; очевидно и влияние пушкинской речи Ф. М. Достоевского9.

Наконец, благодаря статье «Гость дорогой» перечень стихотворений, посвященных Ивану Шмелеву в разное время и разными лицами, пополнится еще одним — бесхитростными строфами игумена Филимона10. Видимо, монах-поэт и знаменитый писатель ощутили особое духовное родство: впоследствии Шмелев

Монастырь прп. Иова Почаевского в Ладомировой, 1930-е гг.

отправлял поздравительные открытки персонально отцу Филимону, о чем сообщается в письме о. Серафима от 3 мая 1939 г., не случайно настоятель подчеркивает: «вся братия и в особенности отец игумен Филимон… Вам кланяются с любовию»11.

Статья «Гость дорогой», напечатанная в редком и труднодоступном издании, вводится в научный и читательский оборот. Публикуем ее как ценный источник, вносящий дополнительные краски в палитру мнений и оценок творчества выдающегося прозаика ХХ в. Ивана Сергеевича Шмелева. Публикатор приносит сердечную благодарность Андрею Григорьевичу Власенко за содействие в получении копии публикуемой статьи.

Архиепископ Серафим (Иванов)

Гость дорогой12

Хочется поделиться с читателем нашей большой радостью. Приехал к нам посетить нас, помолиться перед великими святынями, зде пребывающими, и отдохнуть немного душой, наш родной, большой русский писатель Иван Сергеевич Шмелев. Кому из русских православных людей, любящих родную литературу, не дорого это имя! Никто из современных русских писателей не проник так глубоко в душу русского народа, не выявил ее надмирную сущность, не отметил ее запечатленность 13, как Иван Сергеевич.

Трудно, о как трудно понять и раскрыть во всей полноте душу русскую. Над изломами ее потрудилось немало писателей. Не многим удалось заглянуть в ее святая святых. Пушкин шел верной тропой в «горняя» души русской. Преждевременная смерть скосила его на полпути. Гоголь попытался было продолжать восхождение за своим другом любимым и пал, подкошенный у врат царствия. Могучий Достоевский приподнял было таинственную завесу, но широко раскрыть ее не успел. Другие писатели бродили ощупью в русских душевных потемках. Из них ближе всего к пониманию был Лесков. Недаром его едва не затравила наша старая политиканствующая либеральная литературная критика.

Вихрем прошумела революция. Сорвала таинственные девственные покровы. Обнажилась душа русская, показала сокровенное, ни для кого дотоле незримое — светлую сущность свою. Обнажили ее и распяли. Распяли и насмеялись. Не увидели очами слепотствующими красоты ее нездешней. Удивляться ли, если человечество первообраза души русской, прекраснейшего и чистейшего лика Христова, тоже не рассмотрело и подняло руку на Господа и Бога своего…

Сняли со креста распятую люди благоговейные, омыли росой слезной, помазали вонями благовонными, облекли в ризы светлые, запечатлели лобзанием святым и схоронили до времени ее светлого воскресения от помраченных злобой и ненавистью взоров распинателей.

Наступила Великая Русская Суббота. Двадцать лет длится она. Долго. Миг перед вечностью. Палачи справляют кровавую тризну. Упиваются, хмелеют кровью. А душа русская тихо зреет под спудом для воскресения. Иосифы и Никодимы русские, которым Промыслом Божиим была открыта для лицезрения ее бездонноглубокая сущность, радостно повествуют ныне о своем видении могущим понять и приять.

Иван Сергеевич Шмелев — один из сих избранных Аримафейцев.

Великое личное страдание отверзло до конца духовные очи писателю. Вынуто трепетное сердце, пылающий огнь осветил внутренняя, и полились оттуда источники воды живой.

Вдохновенно утверждает Шмелев виденное им душою своею. Зорко смотрит внутрь — освещена душа светом Христовым — и видит он все. Одеянна и преукрашен-на, благоухает пред ним душа русская.

И ласково, и радостно, как жены мироносицы, делится прозритель своим видением.

Образы чистые, образы светлые встают перед зачарованным слушателем. Вереницей шествует Святая Русь. Впереди старец Варнава, ласковый прозорливец — утешитель народный, за ним старичок — плотник Горкин в казакинчике, угодник Божий в миру, няня из Москвы, которой безмолвно судится мир, Федя-ревнитель, Даринка14, грех борющая, валаамские монахи. Все-то светлые, живые — душа русская в лучах радуги полноцветной.

Дал Господь Ивану Сергеевичу продолжить дело Пушкина, Гоголя, Достоевского — показать Русь заветную, душу русскую, Божьим перстом запечатленную.

Но не кончена еще его миссия. Не все еще сказано. Быть может, главное еще впереди. И верный себе, Иван Сергеевич ищет встречи с вдохновением в ограде церковной, ограде монастырской. Далеко нам до Оптиной, где черпали духовные силы Гоголь и Достоевский, но разве Христос не Тот же всегда, и присно, и во веки? Разве Божественная благодать, немощные врачующая и оскудевающие восполняющая, иссякла в Церкви? Дух дышит, идеже хощет, и побеждает естества чин15. Кто что ищет, тот то и обрящет. И благо тому, кто ищет в Церкви, — не ошибется. Трапеза выну16 исполнена, богатство благости подается каждому, искренно просящему. Сила Божия в немощи совершается17.

Все братство наше с великой любовью встретило бытописателя русского благочестия. Нам, иночествующим, особенно дорого, в частности, глубокое понимание Иваном Сергеевичем внутреннего существа монашеского делания. В печатаемом нами его «Старом Валааме»18 нет ни одного неверного штриха, даже в описании внешнего устава, — благодатного поля для развесистой клюквы многих русских писателей, включая Толстого и даже Лескова, которые не всегда справлялись с церковной терминологий.

Трудно нам при нашем убожестве как следует принять дорогого гостя. Даже и поговорить почти нет возможности: страдная летняя пора. А по вечерам одно за другим общие послушания. Пожалел нас Иван Сергеевич — почитал нам кое-чего из своего во время общих послушаний.

Сидит братия вечером, фальцует19. И под шелест складываемой бумаги льется

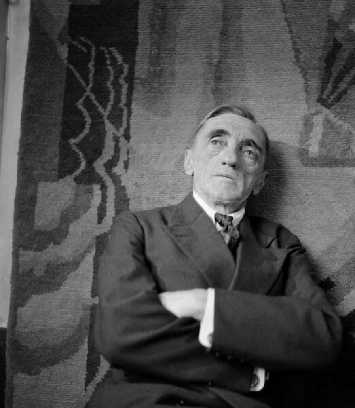

Иван Сергеевич Шмелев, Париж, 1934 г.

чудесное неподражаемое мастерское чтение.

Что и говорить, где уж тут спориться работе. Заслушаешься — не до нее.

А в воскресенье 10/23 мая Иван Сергеевич подарил нас своим словом о сущности русской культуры и о ее совершенном выразителе Пушкине, произнесенным им десять дней пред тем в Праге20. Это слово по своей глубине и вдохновенности вполне можно сопоставить со знаменитой речью о Пушкине Достоевского.

Передать его, конечно, мы не в состоянии. Но несколько мыслей посильно отметить хочется.

Иван Сергеевич говорил:

«Справляя „День русской культуры“, мы не празднуем, а как бы утверждаем в себе образ культуры нашей, как „Царство Божие“, которое внутрь нас есть. И — каемся, каемся во всем, что произошло с нами; каемся перед родиной и перед ним, кого поминаем ныне, — перед нашим Солнцем, — перед Пушкиным. Европейцы не поймут ни глубины, ни сущности культуры нашей, ни покаяния нашего. Они давно исправили первую заповедь блаженства, даже и читают ее по-своему: „блажени сильные, яко тех есть царство земное“. Как же им нас понять?

Особенность нашего просвещения — в его истоке. Наша культура — „запечатлен-ная“ тысячелетней печатью, — св. крещением в восточное Православие. Этим определилась духовная сущность русского народа, его история и его культура. Церковь в течение веков лепила незримо народную душу. Церковь внушала, как драгоценна человеческая личность, человеческая душа. Церковь показывала народу высокое совершенство Святых его. Церковь подняла на высоту русскую женщину, признала за ней свободу и укоренила в жизни, — свободу, какой и поныне не обладает романская западная женщина. На всей культуре нашей лежит печать женственности, целомудрия и милосердия. Наше „правдоискательство“ — от Христовой правды. Отсюда и отношение нашего народа к преступлению как к греху. Отсюда наша „нищета духом“, алкание жития праведного, искание „Града Божия“. Без этого „запечатленного лика“ не было бы самого драгоценного, что есть в литературе русской. Наша литература не из гоголевской „Шинели“ вышла, как говорилось не раз: вышла она из сердца нашего, озаренного Божьим Светом.

С этой „печатью“ русское творчество творит в мире.

Эта запечатленная душа-стихия — подняла Пушкина.

Неточно слово Герцена, что на реформы Петра Россия через сто лет ответила Пушкиным: не только на реформы .

И до Петра развивалась русская культура, развивалась планомерно. Вспомним русского гения конца XII века — безымянного творца „Слова о полку Игореве“.

Не будь „запечатленности“ нашей — не было бы и Пушкина. В Пушкине гармонично слились два потока: небесный (Слово Божие) и земной (земное просвещение, реформы). Гениальный Пушкин только мог вынести удар слияния этих двух потоков и дал в своем творчестве недосягаемую красоту русского гения. Но „земной поток“ (от Петра) смыл на Руси много заветного, сбил душу русского народа с естественного пути раскрытия, ударил в Церковь и повалил ее под нози государству… Отсюда — пропасть, разрыв народа и его верхов, отсюда взаимное непонимание — народа и образованного его верха, отсюда и разгром России нашей, что переживаем ныне. В „Медном Всаднике“ Пушкин дал глубокий символ этого наводнения — сполоха. „Всадник“ — не без упрека: Россию „вздернул на — дыбы“. В итоге — Россия оказалась поднята на… дыбу».

И. С. Шмелев дал картину культурного расцвета России, раскрыл сущность этого расцвета и подробным исследованием творчества Пушкина, богато сопровождаемым выдержками из его творений, образно-ясно показал, что Пушкин — живая сущность наша, и в нем, и через него мы можем найти истинную свою дорогу на нашем земном пути, выполнить нам назначенное Богом — пронизать мир (ибо мы «мировые», «всечеловеческие») светом Божьей Правды, в согласии с Церковью, под мощным, и кротким, и очищающим влиянием ее на душу. В кратком изложении нельзя, конечно, передать этого «Слова» о Пушкине, этой «Заветной — вековой — встречи» с нашим гением, с нашим незакатным Солнцем.

Больше часу Иван Сергеевич говорил, но никто не заметил, как пролетело время. Все сказанное им совершенно совпадает с нашими воззрениями, более того: составляет наше credo. Так созвучны оказались души: писателя из далекого Парижа и иночествующей миссионерской братии в глуши гор Карпатских.

На докладе присутствовали также и были им захвачены представители местной русской интеллигенции.

Наш поэт-самоучка, препростый батюшка о. Филимон тут же сразу после речи Ивана Сергеевича написал стихи — экспромт, ему посвященный.

Этими стихами простыми, искренними, выражающими общее наше настроение, мы оканчиваем описание нашей радостной встречи с большим русским писателем.

Слово живое — могучее слово

В лекции было у Вас.

Весточкой с Русского края родного Вы так ободрили нас.

В год юбилея кончины «пророка»21 Мудрою речью своей

Подняли дух наш, потрясши глубоко…

Стало ясней нам — светлей…

Бог Вам на помощь, художник родимый

Русский будите народ

Вашей симфонией чудной, правдивой

В море печалей, невзгод!

Список литературы «Гость дорогой» - забытая статья архиепископа Серафима (Иванова) об Иване Шмелеве

- Герцен А. И. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1986. 652 с.

- Достоевский Ф. М. Полн. cобр. соч.: В 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. 518 с.

- Духовный путь Ивана Шмелева: Статьи, очерки, воспоминания. М.: Сибирская Благозвонница, 2009. 507 с.

- Кашеваров А. Н. Издательская деятельность монашеского братства преподобного Иова Почаевского в 1923-1944 гг. в Словакии. К 95-летию основания // Христианское чтение. 2018. № 5. С. 225-236.

- Серафим (Иванов), архиеп. Бытописатель русского благочестия. К десятилетию со дня кончины И. С. Шмелева // Наша страна (Буэнос- Айрес). 1960. 7 июля, № 545. С. 4.

- Серафим (Иванов), архим. Гость дорогой // Православная Русь. 1937. 20 мая/2 июня, № 10. С. 2-3.

- Шкаровский М. В. Русский монастырь преподобного Иова Почаевского в Словакии в годы Второй мировой войны // URL: https://sedmitza.ru/lib/text/9606823 (дата обращения: 23.02.2024).

- Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. / Сост. Е. А. Осьмининой. М.: Русская книга, 1998-2000.