Государственно-частное партнерство как фактор сбалансированного регионального развития

Автор: Дубровская Ю.В., Губайдуллина Р.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная и муниципальная экономика

Статья в выпуске: 1 (24), 2015 года.

Бесплатный доступ

Важность достижения сбалансированного социально-экономического развития регионов не вызывает сомнения. В данном исследовании актуализированы вопросы регионального развития на основе достижения сбалансированности территориальных бюджетов, что напрямую зависит от качества реализации региональными органами власти долговой политики. Между тем, эффективность проведения такой политики должна оцениваться не столько уровнем приростных характеристик государственного долга и размеров платежей по его обслуживанию, сколько сопоставлением прироста заимствований в течение рассматриваемого периода с объемом инвестиций сектора государственных финансов. Понимание долгосрочных последствий данных пропорций очень важно для сохранения возможности экономического роста территорий различных уровней. Основная цель исследования состоит в разработке теоретических положений и практических рекомендаций по достижению сбалансированного регионального развития как за счет оптимизации долговой политики, так и за счет развития государственно-частного партнерства. Для достижения поставленной цели использовались такие общенаучные методы, как анализ, сравнение, научная абстракция, моделирование. Анализ статистических данных был осуществлен с помощью методов корреляционного и регрессионного анализа в программном комплексе «Статистика». В результате исследования российского опыта формирования региональных бюджетов, детального анализа параметров бюджета Пермского края, а также моделирования вариантов его развития на долгосрочную перспективу были сделаны выводы о необходимости развития государственно-частного партнерства как значимого фактора сбалансированного развития региональной экономики. Все это актуализирует вопросы повышения эффективности производимых за счет заемных средств инвестиций, которые, как показало исследование, остаются за рамками долговой политики.

Государственно-частное партнерство, сбалансированное развитие регионов, государственные инвестиции, территориальные бюджеты

Короткий адрес: https://sciup.org/147201453

IDR: 147201453 | УДК: 332.1:330.341.42

Текст научной статьи Государственно-частное партнерство как фактор сбалансированного регионального развития

Сбалансированное социальноэкономическое развитие территорий разных уровней экономической иерархии является залогом благосостояния населения, и этот факт является общепризнанным. Вместе с тем экономической основой развития как стран в целом, так и отдельных территорий, входящих в их состав, являются бюджетные доходы, включающие, как правило, налоговые и неналоговые поступления, а также привлеченные долговые источники.

Под сбалансированным бюджетом согласно российскому бюджетному законодательству понимается соответствие объема предусмотренных бюджетом расходов суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита (ст. 33

Бюджетного кодекса РФ). При этом при составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета. В свою очередь, размер дефицита любого бюджета напрямую зависит от качества реализации органами власти долговой политики.

Общеизвестно, что реализация инфраструктурной функции государственного долга предполагает активизацию хозяйственной деятельности на территории страны и прирост налоговых поступлений в бюджеты. Рост налоговых поступлений, в свою очередь, обеспечивает укрепление финансовой базы бюджетов территорий, достижение сбалансированности их доходной и расходной частей.

Данные вопросы приобретают высокую значимость в свете резкого роста соотношения объемов валового долга и валового внутреннего продукта стран в последние годы. Кроме того, проблема достижения сбалансированности бюджетов в современных условиях актуализируется по ряду причин, вызванных внешними экономическими факторами: это и усиление процессов глобализации, интеграции и вовлечения все большего количества стран в мировые экономические связи, когда привлечение долговых источников финансирования является одной из возможностей ускорения темпов экономического роста; это также и возрастание в последние десятилетия тенденций несбалансированности международных отношений и связанные с этим методы использования правительствами различных стран фискальных и таможенных стимулов, осуществляемых на фоне отдельных волн глобального финансового кризиса с целью поддержания экономической активности.

Таким образом, первостепенной целью государственной долговой политики стран мира на сегодняшний день становится обеспечение способности осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач, и на условиях, приемлемых для каждой конкретной страны. Поэтому научное обоснование направлений повышения эффективности деятельности органов власти по управлению государственным долгом с целью обеспечения сбалансированности бюджетов является важнейшей задачей на пути к достижению устойчивого социально-экономического развития территорий.

Теоретические и практические вопросы управления государственным долгом и влияния долговой политики на развитие экономики представлены в работах А. Вавилова [2], С.Б. Пахомова [12], Л.Н. Лыковой [7], Е.И. Солдатовой [15], А.Г. Силуанова [14] и др. Обобщению международного опыта построения систем управления государственным и территориальным долгами посвящены труды Э. Добсона [4], А. Зейналова [5].

Вместе с тем в исследованиях, посвященных проблематике качества долговой политики, не отражены в полной мере комплексные исследования институтов государственно-частного партнерства, обладающих, по сути, значительными возможностями реализации инфраструктурной функции государственного долга, что, в свою очередь, способно оказать прямое влияние на достижение сбалансированности бюджетов территорий. Так, рассмотрение механизмов взаимодействия субъектов территориального развития наиболее полно представлено в работах Ю.К Перского [13], М. Месаровича, Д. Мако, И. Такахара [8], Г. Б. Клейнера [6], Н.И. Яшиной [21] и др. Вопросам взаимосвязи уровня развития государственно-частного партнерства и состояния экономики в целом посвящены труды таких ученых, как А.В. Белицкая [1], В.Г. Варнавский [3], В.А. Михеев [9], М.В.Ткаченко, А.С.Конгулов, А.А. Долгов [19] и др.

Недостаточная разработанность указанных проблем, теоретическая и практическая значимость их решения определили замысел и цель настоящего исследования.

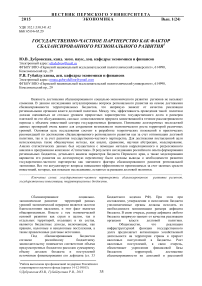

Проведенный в ходе исследования анализ статистических данных международного валютного фонда выявил, что на начало 2012 г. государственный долг развитых стран мира достиг 103,5% ВВП. По прогнозам международного валютного фонда к 2016 г. уровень долговой нагрузки повысится ещё на 8–10 процентных пунктов [11]. При этом примечательным является факт роста долговой нагрузки именно в развитых странах (рис. 1).

Рис. 1. Государственный долг стран мира (прогноз МВФ на 2016 г.)

По ряду макроэкономических показателей экономическое положение России лучше, чем у развивающихся стран, а в некоторых случаях лучше, чем у развитых. Вместе с тем в современных условиях все в большей мере функции регулирования экономических и социальных процессов переходят от центральных уровней государственной власти к территориальным (региональным и муниципальным). Именно администрации локальных территорий сегодня призваны обеспечивать комплексное развитие территорий, пропорциональное развитие производственных и непроизводственных сфер. Поэтому в данной статье, с целью конкретизации предмета исследования, нами был проведен анализ особенностей формирования и балансировки территориальных бюджетов ряда стран мира, в том числе более детально Российской Федерации.

В результате анализа международного опыта управления территориальным долгом авторами были сделаны следующие выводы:

-

1. Классификация долговых обязательств локальных территорий различных стран достаточно разнообразна, но, по сути, включает одинаковые группы источников долгового финансирования – ценные бумаги, кредиты, гарантии.

-

2. Целью привлечения заимствований в развитых странах, как правило, является финансирование капитальных расходов.

-

3. Максимально возможная нагрузка по долговым платежам колеблется в диапазоне до 25 % доходов территориального бюджета [5].

Согласно данным Министерства финансов РФ суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ в 2013 г. увеличился на 28.6% и на 1 января 2014 г. составил 1.7 трлн. руб., или 33 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов [14]. Для сравнения, в 2012 г. рост госдолга составил всего 15.6%, а в 2011 г. – 7%. В результате низкий уровень долговой нагрузки (меньше 10% от объема налоговых и неналоговых доходов) был зафиксирован только у 8 субъектов (Ненецкий автономный округ, Пермский край, Тюменская область, Алтайский край, Иркутская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Все вышеизложенное позволяет говорить о снижении возможностей качественного обслуживания долговых обязательств региональными властями. Это, в свою очередь, дает основания усомниться в сбалансированности долговой политики ряда регионов. В настоящем исследовании рассмотрены возможные причины сложившейся ситуации и предпринята попытка обоснования путей достижения эффективной сбалансированности региональных бюджетов на примере бюджета Пермского края.

Согласно бюджетному законодательству у Российских регионов есть три основных пути осуществления заимствований – рынок облигаций; кредитование со стороны банков; бюджетные кредиты. По состоянию на 1 сентября 2013 г. наибольшую долю в структуре государственного долга занимают бюджетные кредиты – 37%, доля ценных бумаг составила почти 30%, на долю банковских и других кредитов пришлось около 24%, на долю государственных гарантий субъектов – почти 10% [14].

Следует обратить внимание на то, что долговая политика напрямую связана с основными бюджетными параметрами – доходами и расходами, а точнее – разницей между ними. Так, превышение расходов над доходами вызывает необходимость привлечения источников покрытия дефицита бюджета, в результате чего образуется долг. Свыше 60 % региональных бюджетов в 2013 г. исполнены с дефицитом, по итогам 2014 г. бюджетный дефицит может достичь порядка 220 млрд. руб. [10]. В процессе исследования была предпринята попытка определения причин повышения общерегионального уровня дефицитов бюджетов в России.

Для этого была рассмотрена структура доходов и расходов региональных бюджетов в 2000–2013 гг. [18]. По итогам 2013 г. суммарные налоговые поступления в номинальном выражении выросли на 1,5%, что с учетом инфляции означает спад. А поступления ключевого для субъектов федерации налога на прибыль сократились и в номинальном исчислении, причем сразу на 12%. Ключевым фактором роста стали расходы на образование (их доля выросла с 21% в 2008 г. до 28% в 2013 г.). Снизились расходы на жилищнокоммунальное хозяйство с 16 до 9%. Доля расходов на национальную экономику пока сохраняется, но инвестпрограммы крупнейших российских регионов на 2014 г. уже секвестрованы.

Как следствие, потребности субъектов Российской Федерации в заемных ресурсах будут возрастать. Данное обстоятельство, с одной

Ю.В. Дубровская, Р.В. Губайдуллина стороны, налагает на субъекты повышенные требования к соблюдению показателей платежеспособности, а с другой – создает условия для конкуренции на внутреннем долговом рынке за заемные ресурсы. При этом в качестве заемных ресурсов целесообразно сравнивать банковское кредитование и государственные облигационные займы.

Основное преимущество банковских кредитов — это быстрая скорость привлечения средств и небольшие издержки на организацию кредита. Однако банковские кредиты характеризуются также их краткосрочностью и высокими процентными ставками. Основная же проблема регионов заключается в решении тех задач, которые требуют долгосрочных инвестиций, поскольку состояние региональных экономик таково, что реализуемые проекты окупятся только спустя несколько лет. Поэтому в отличие от банковских кредитов выпуск облигаций дает возможность более гибкого управления долгом, поскольку представляет собой долгосрочные инструменты, что к тому же снижает риск рефинансирования. При выпуске облигаций расширяется круг инвесторов, что еще больше может снизить ставки, а значит и стоимость привлечения и последующего обслуживания долга.

С точки зрения стоимости обслуживания и соответствия целям заимствований выпуск облигаций имеет ряд преимуществ как в сравнении с банковскими кредитами, так и в сравнении с другими формами привлечения денежных средств — межбюджетными заимствованиями и увеличением налоговых доходов, которые к тому же не всегда реализуемы.

В России уже сформировался достаточно емкий рынок публичного долгового финансирования (облигации), использование которого позволяет привлекать финансовые ресурсы в большем объеме и на более длительные сроки. С 2008 г. по 2011 г. 19 регионов РФ вышли на облигационный рынок, в 2012 г. – 27, в 2013 г. – 28, в 2014 г. планируют эмиссию облигаций 39 регионов [10]. Постоянными участниками облигационного и банковского рынка в качестве заемщиков являются семь регионов: Карелия, Удмуртия, Волгоградская, Костромская, Томская, Нижегородская, Ярославская области.

Далее в исследовании более подробно был сделан анализ социально-экономического развития одного из регионов России – Пермского края, с учетом возможных направлений повышения эффективности проводимой властями долговой политики.

В структуре экономики Пермского края преобладают экспортно-ориентированные отрасли: нефтяная, химическая, титаномагниевая, целлюлозно-бумажная промышленность. На долю Пермского края приходится 97 % производимых в России калийных удобрений [17]. Пермский край занимает лидирующие позиции в российском производстве авиационных и ракетных двигателей, нефтепромыслового оборудования, аппаратуры цифровых и волоконно-оптических систем передачи информации, навигационной аппаратуры.

В структуре валового регионального продукта высока доля «добывающих» отраслей и отраслей «нижних технологических переделов». Данные отрасли обеспечивают существенную часть наполнения бюджета края за счет формирования налога на прибыль. При этом отрасли имеют низкий коэффициент реинвестирования прибыли в крае и формируют незначительную часть общего фонда оплаты труда в Пермском крае. Пермский край входит в настоящее время в десятку крупнейших регионов-экспортеров нефти России, занимая по объему добычи нефти 10-е место. В этой связи можно характеризовать экономику Пермского края как экономику индустриального типа.

Проведенный автором эконометрический анализ изменения ВПР Пермского края, цен на нефтяные ресурсы и поступления доходов в бюджет края подтвердил прямую зависимость рассматриваемых параметров. Таким образом, высокий экономический потенциал региона в значительной мере сформировался за счет отраслей добычи и переработки сырья.

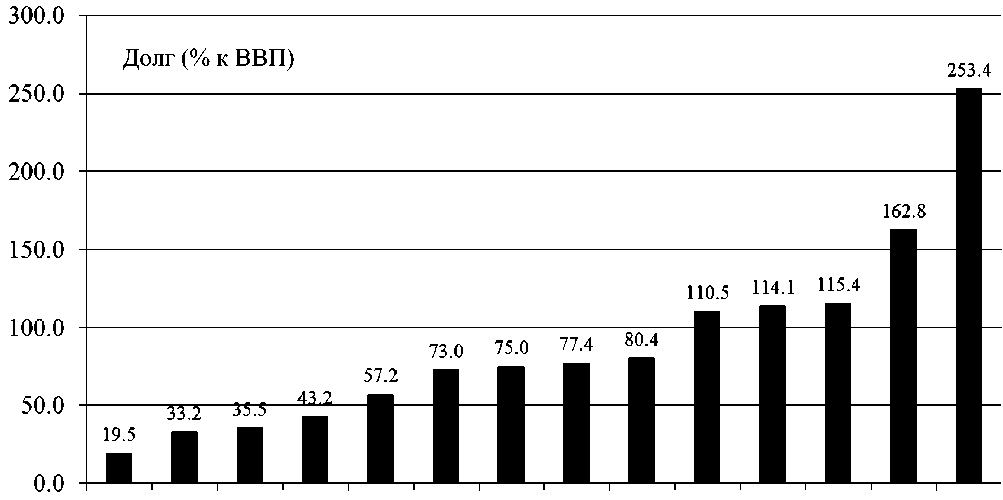

Далее был проведен анализ структуры расходов бюджета Пермского края за 2010–2014 гг. на предмет соотношения текущих и капитальных (инвестиционных) расходов [16]. В этой связи следует отметить следующее: основной подход к формированию расходов бюджета как Пермского края, так и большинства других регионов и муниципалитетов РФ с 2014 г. был определен таким приоритетом региональной бюджетной политики, как формирование структуры расходов в соответствии с утвержденными государственными программами [20] (программный бюджет). Так, объем финансирования государственных программ в Пермском крае в 2014 г. составил 106 420,7 млн. руб., или 97,19% от общего объема расходов краевого бюджета. Доля финансирования непрограммных мероприятий в общем объеме расходов бюджета, запланированных на 2014 г., составила 2,8% (в абсолютном выражении – 3 078,93 млн. руб.). Несмотря на это, в ходе исследования авторами было произведено разделение расходов бюджета (авторская методика расчета) на текущие (текущий бюджет) и капитальные (бюджет развития). При этом в состав «текущего бюджета» были включены расходные полномочия на финансирование учреждений и заведений производственной и социальной инфраструктуры, содержащихся за счет бюджетных ассигнований, а также на финансирование мероприятий по социальной защите населения. В состав «бюджета развития» были включены расходные полномочия на реализацию программ социально-экономического развития соответствующей территории, связанных с осуществлением инвестиционной и инновационной деятельности, а также на финансирование субвенций и других расходов, связанных с расширенным воспроизводством (рис. 2).

2010 2011 2012 2013 2014

■ Текущий бюджет

□ Бюджет развития

Рис. 2. Разделение бюджета Пермского края на текущий бюджет и бюджет развития, млн. руб.

Согласно рис. 2, несмотря на постоянный рост расходных параметров бюджета, удельный вес инвестиционной составляющей в расходах бюджета (бюджет развития) снижается, в то время как текущие расходы (текущий бюджет) увеличиваются. Это подтверждает вывод А. А. Зейналова о том, что «задачей долговой региональной политики в настоящее время является только «балансировка» бюджета, т.е. приведение доходной части бюджета с учетом источников финансирования в форме заемных средств в соответствие с необходимыми расходами» [5, с. 29]. Таким образом, заемные средства, привлеченные субъектом РФ на финансирование дефицита бюджета, однозначно не связаны с инвестиционными расходами бюджета.

В целом снижение бюджета развития обуславливает отказ органов власти от участия в программах развития, требующих софинансирования, что приводит к обветшанию морально и физически устаревших объектов инженерной и социально-бытовой инфраструктуры. Соответственно, постепенно формируется искаженная система предпочтений и ценностей населения локальных территорий регионов, прогрессирует рост заболеваний социального характера, преступности, что приводит к постепенному оттоку лучшей рабочей силы.

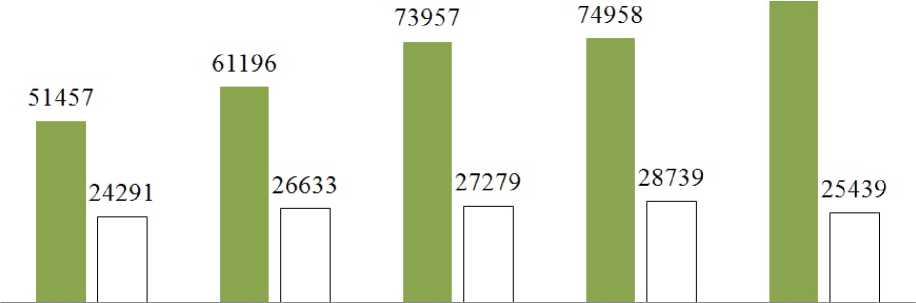

На основе прогнозируемых правительством РФ инфляционных ожиданий, законодательных ограничений объема государственного долга и размера дефицита бюджета, динамики доходных и расходных параметров бюджета Пермского края за последние 5 лет автором с помощью программного комплекса «Статистика» было осуществлено моделирование долговых характеристик бюджета при двух вариантах развития – пассивном и активном.

Сначала был просчитан пассивный вариант развития – вариант наращивания текущих расходов. Данный вариант рассматривался исходя из плановых параметров заимствований бюджета Пермского края на 2014–2016 гг. (Минфинн ПК). Так, закон «О бюджете Пермского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

предусматривает четыре источника заимствования финансовых средств в случае бюджетного дефицита в текущем году: 1 – привлечение бюджетных кредитов Управления Федерального казначейства – два транша по 1 млрд. руб. сроком на 30 дней под 1/4 ставки Центробанка РФ; 2 – получение кредита коммерческого банка в виде невозобновляемой кредитной линии в объеме 1 млрд. руб. на 56 дней сроком под 8,67% годовых; 3 – банковский кредит на покрытие дефицита регионального бюджета в объеме 2 млрд. руб. на 93 дня под 8,77%; 4 – банковский кредит на покрытие дефицита в объеме 9 млрд. 423 млн. руб. на 206 дней с возвратом суммы основного долга в 2015 г. под 8,78%.

По данным на начало декабря 2014 г. в ходе исполнения бюджета Пермского края в 2014 г., фактически были привлечены средства из двух источников заимствований – бюджетные кредиты, привлеченные на пополнение остатков средств на счете бюджета Пермского края, на сумму 25,5 млрд. руб. по ставке от 0,1–2,06 % годовых; кредиты кредитных организаций, привлеченные для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения кредитов предыдущих периодов, на общую сумму 22,1 млрд. руб. по ставке от 8,14– 12,88 % годовых.

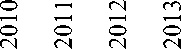

Таким образом, изначально прогноз строился на основе предположения о неизменности реализуемой в настоящее время долговой политики краевыми властями – привлечения в качестве источников покрытия дефицита в основном заемных кредитных средств и наращивания текущих расходов (рис. 3).

доходы, млрд. руб. дефицит, млрд. руб. бюджет развития, % расходы, млрд. руб долг, млрд. руб.

Рис. 3. Модель развития бюджета Пермского края (пассивный вариант), млрд. руб.

В результате такой политики к 2022 г. государственный долг достигнет предельных значений, бюджет развития сократится до 17 %.

Учитывая высокую зависимость российской экономики и состояния федерального бюджета от конъюнктуры мировых сырьевых рынков, поддержание умеренной долговой нагрузки является стратегической задачей для региональных властей. Действительно, без развития локальной инфраструктуры, ориентированной на конкретного инвестора на падающем рынке, социально-экономическое развитие не представляется возможным. Прежде всего речь идет о схемах государственно-частного партнерства (ГЧП), которые должны активизироваться после принятия соответствующего федерального закона. Согласно определению всемирного банка под государственно-частным партнерством понимаются соглашения между публичной и частной сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения дополнительных инвестиций, и что ещё более важно, как средство повышения эффективности бюджетного финансирования [3, с. 5].

Общеизвестно, что механизм государственно-частного партнерства позволяет вовлекать ресурсы частного сектора в процессы воспроизводства в отраслях и сферах, находящихся в собственности государства и местных органов власти, а также использовать частную долгосрочный положительный опыт реализации государственно-частного партнерства в развитых странах, в России первые региональные законы, посвященные ГЧП, появились лишь в 2006 г. На сегодняшний день уже подведены первые итоги работы механизмов государственно-частного партнерства в регионах. Так, по рейтинговым оценкам регионов РФ, проведенным центром развития ГЧП в 2014 г., Пермский край занимает 14 место из 83 возможных [19]. Постепенно начинают работу региональные инвестиционные фонды, правовая возможность образования которых появилась в результате внесения изменений в бюджетное законодательство (ст. 179.2. Бюджетного кодекса РФ). В 2013 г. инвестиционные фонды уже были созданы в ряде регионов – Тульская область, Ярославская область, ЯНАО и пр.

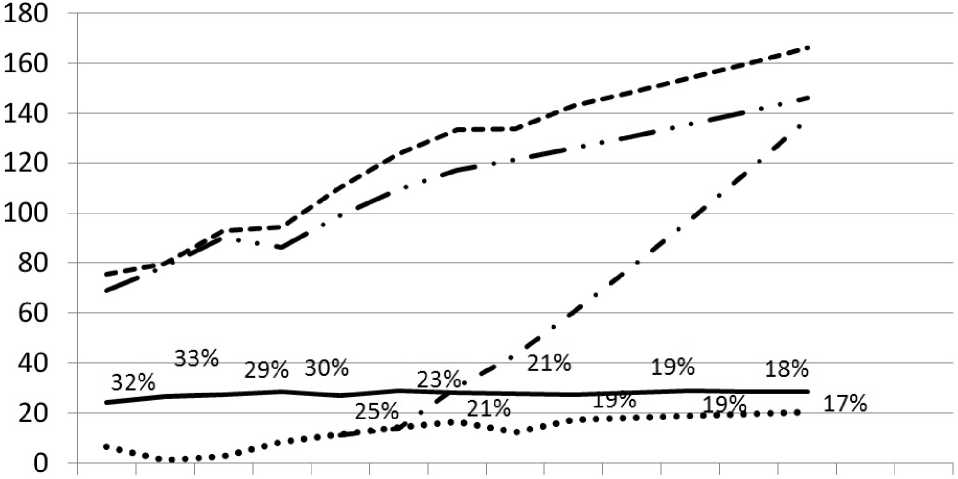

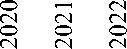

Наращивание инвестиционных расходов путем развития государственного-частного партнерства предполагает активный вариант развития экономики региона. Исходя из оценок Министерства регионального развития РФ, согласно которым при отборе региональных проектов на каждый рубль бюджетных средств может быть привлечено 5,6 руб. частного капитала [3, с. 69]. При построении модели мы предполагали, что каждый рубль средств бюджета, направленных на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности генерирует не менее 3 руб. поступлений в региональный бюджет предпринимательскую инициативу для повышения

в виде налоговых и неналоговых доходов частных

эффективности расходования бюджетных средств партнеров (рис. 4).

(Варнадский). Вместе с тем, несмотря на

доходы, млрд. руб. дефицит, млрд. руб. бюджет развития, % расходы, млрд. руб долг, млрд. руб.

Рис. 4. Активный вариант развития: финансирование инвестиционных расходов, млрд. руб.

В результате к 2020 г. привлечение государственного долга позволит снизить объем дефицита бюджета, доходы значительно увеличатся, бюджет развития вырастет до 35 %.

В ходе исследования источники финансирования дефицита бюджета были выбраны на основе подхода диверсификации заемного капитала – облигаций, бюджетных кредитов, кредитов коммерческих организаций. С целью выявления резервов оптимизации структуры долговых обязательств Пермского края был проведен сравнительный анализ альтернативных способов привлечения заемных средств для покрытия дефицита бюджета субъекта РФ и (или) погашения долговых обязательств субъекта РФ (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительный анализ альтернативных способов привлечения заемных средств для покрытия дефицита бюджета субъекта РФ

|

Условия и цель привлечения заемных средств |

Стоимость заимствования |

Основные риски заемщика |

|

1. Бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета |

||

|

Предоставляется в сумме до 230 млрд. руб.:

|

0,1% годовых |

|

|

2. Кредиты, предоставляемые кредитными организациями |

||

|

Отбор кредитной организации осуществляется путем проведения открытых аукционов в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |

определяется по результатам аукциона, по факту – 11,15% годовых* |

|

|

3. Государственный займ путем выпуска ценных бумаг субъекта РФ |

||

|

Процедура эмиссии урегулирована Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» |

ставка купона определяется эмитентом по результатам конкурса, по факту -10,9% годовых** |

|

Средняяпроцентная ставка по кредитам, рассчитанная исходя из процентных ставок, определенных по итогам открытых аукционов для привлечения кредитов кредитных организаций, проведенных субъектами РФ и муниципальными образованиями за июль 2014 г. Ставка по кредитам варьируется в зависимости от срока кредита: от 9,94% – на срок до 1 года до 11,92% – на срок свыше 3 лет.

** Средняя ставка купона по облигациям, выпущенным субъектами РФ в составе ПФО в 2014 г.

С целью формирования оптимальной структуры государственного долга Пермского края на основе анализа альтернативных способов привлечения заемных средств был сделан вывод о целесообразности диверсификации долгового портфеля Пермского края путем привлечения краткосрочных бюджетных и банковских кредитов, а также осуществления долгосрочных облигационных займов. Эффективность привлечения заемных средств путем размещения государственных облигаций заключается не только в снижении стоимости заимствований, но и в уменьшении для заемщика риска роста процентной ставки, включая инфляционный риск, по сравнению со стратегией привлечения краткосрочных банковских кредитов.

Общие параметры бюджета Пермского края при активном варианте развития показаны в табл. 2.

Таблица 2

Плановые параметры краевого бюджета при активном варианте развития, млрд. руб.

|

Параметры бюджета |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

|

Доходы |

109,60 |

117,10 |

121,46 |

145,99 |

148,71 |

154,46 |

|

Расходы |

123,88 |

133,62 |

133,86 |

148,39 |

148,81 |

154,46 |

|

Итого дефицит |

14,28 |

16,52 |

12,40 |

2,40 |

0,11 |

0,00 |

|

Источники покрытия дефицита |

14,28 |

16,52 |

12,40 |

2,40 |

0,11 |

0,00 |

|

1. Кредиты бюджетные |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

привлечение |

2,00 |

2,00 |

2,00 |

2,00 |

2,00 |

2,00 |

Окончание табл. 2

|

Параметры бюджета |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

|

погашение |

-2,00 |

-2,00 |

-2,00 |

-2,00 |

-2,00 |

-2,00 |

|

2. Кредиты кредитных организаций |

9,28 |

11,52 |

7,40 |

2,40 |

4,40 |

-20,00 |

|

привлечение |

9,28 |

20,80 |

28,20 |

30,60 |

35,00 |

15,00 |

|

погашение |

-9,28 |

-20,80 |

-28,20 |

-30,60 |

-35,00 |

|

|

3. Облигации |

5,00 |

5,00 |

5,00 |

0,00 |

-15,00 |

0,00 |

|

привлечение |

5,00 |

5,00 |

5,00 |

0,00 |

-15,00 |

0,00 |

|

погашение |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

4. Остатки |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

10,71 |

20,00 |

|

Долг нарастающий |

14,28 |

35,80 |

22,40 |

17,40 |

4,40 |

0,00 |

Следует отметить, что текущая ситуация в стране и её регионах характеризуется неблагоприятной геополитической и экономической обстановкой, которая обусловила ухудшение ситуации на рынке ценных бумаг, ликвидность и емкость рынка государственных облигаций снизилась. На фоне неблагоприятного прогноза ряд регионов отказались от эмиссии облигаций в текущем году. Вместе с тем осуществление облигационных займов для рефинансирования долговых обязательств Пермского края, а также финансирования бюджетных инвестиций при улучшении конъюнктуры рынка ценных бумаг может быть важным инструментом диверсификации привлеченного капитала. А развитие за счет данных средств государственно-частного партнерства способно не только препятствовать росту безработицы и развитию производства в регионах, – реализация инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства позволяет загрузить имеющиеся производственные мощности, обеспечить заказами проектные и строительные организации, увеличить наполнение региональных и местных бюджетов.

В каждой отдельной стране динамика этого процесса будет зависеть от политики государства, его стремления сотрудничать с бизнесом в поисках экономического и социального консенсуса, от позиции гражданского общества. В целях обеспечения сбалансированности региональных бюджетов и устойчивого развития территорий в предстоящий период существует настоятельная необходимость повышения эффективности производимых за счет заемных средств инвестиций, которые, как показало исследование, пока что остаются за рамками долговой политики.

Список литературы Государственно-частное партнерство как фактор сбалансированного регионального развития

- Белицкая А.В. Государственно-частное партнерство: понятие, содержание, правовое регулирование: дисс.. канд. юрид. наук: 12.00.03. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. 24 с.

- Вавилов А. Государственный долг: уроки кризиса и принципы управления: ООО «Городец-издат», 2003. 395 с.

- Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски: Москва, Наука, 2005. 315 с.

- Добсон Э. Долг и инвестиции для субъектов Российской Федерации: Ин-т экономики переходного периода, 2000. 143 с.

- Зейналов А.А. Совершенствование методического обеспечения принятия решений о привлечении и погашении заимствований в системе управления государственным (региональным) долгом субъекта РФ на этапе её реформирования: дисс.. маг. 08.00.10. М., 2005. 89 с.

- Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем: Москва, Наука, 2004. 240 с.

- Лыкова Л.Н., Крылова Н.Б., Чебанова А.Б. Долговая политика регионов: Российская практика и мировые тенденции: Москва, Наука, 2003. 266 с.

- Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М.: МИР, 1973. 344 с.

- Михеев В.А. Государственно-частное партнерство: политика и механизм реализации: Москва, Научный эксперт, 2006. 196 с.

- Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2013-2015 гг. URL: http://minfin.ru/ru/public debt/policy/index.php (дата обращения: 05.04.2014).

- Официальный сайт международного валютного фонда. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo (дата обращения: 01.09.2014).

- Пахомов С.Б. Люди долга. Профессиональное управление долгом регионов и муниципалитетов. М.: Современная экономика и право, 2004. 212 с.

- Перский Ю.К., Ахметова М.И. Подход к оценке уровня развития инновационной системы региона в его социально-экономической среде//Электронный вестник МГУ. Государственное управление. 2014. №46. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/vipusk/46 2014.htm (дата обращения: 08.11.2014).

- Силуанов А. О долгах регионам, внутренних займах и профиците Бюджета//Бюджет. 2014. № 9. URL: http://bujet.ru/article/262927.php? sphrase_id=498965 (дата обращения: 02.10.2014).

- Солдатова Е.И. Воздействие внешнеэкономической задолженности на ВВП стран с переходной экономикой: дисс.канд. экон. наук: 08.00.14. М., 2007. 159 с.

- Статистические данные об основных параметрах бюджета Пермского края за 2000-2014 гг. URL: http://budget.perm.ru/(дата обращения: 05.04.2014).

- Статистические данные по вопросам развития Пермского края. URL: http://perm.ru/(дата обращения: 05.04.2014).

- Статистические данные по структуре доходов и расходов региональных бюджетов в 2000-2013 гг. URL: http://roskazna.ru/(дата обращения: 05.04.2014).

- Ткаченко М.В., Конгулов А.С., Долгов А.А. Рейтинг регионов ГЧП-2014. Развитие государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации. URL: http://pppcenter.ru/index.php?id=22 (дата обращения: 01.10.2014).

- Фетисова О.В., Курченков В.В., Морозова Н.И. Приоритеты эффективности и результативности местного самоуправления в современной России//Вестник Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.: Экономика. 2014. № 1 (март). С. 7-13.

- Яшина Н.И., Прончатова-Рубцова Н.Н. Определение бюджетных рисков Нижегородской области на основе исполнения доходной и расходной части бюджета//Вестник Нижегород. ун-та им. Н.И.Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2014. № 4. С. 16-24.