Государственный оптический институт в годы советской индустриализации: о научно-организационной деятельности академика РАН Д. С. Рождественского

Автор: Арсентьев Н.М., Слудных А.В.

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: История

Статья в выпуске: 2 (70), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье рассматривается роль Д. С. Рождественского в организации отечественной оптической науки и оптического приборостроения, а также в становлении и развитии Государственного оптического института (ГОИ) в разрезе экономической модернизации России конца XIX - середины XX в. В основу исследования положены воспоминания и мемуары коллег и историографические обзоры последователей. Результаты и обсуждение. В исследовании проанализированы судьбоносные события жизни Д. С. Рождественского и охарактеризованы основные этапы его научной и организационной деятельности, направленной на решение фундаментальных и прикладных проблем в области оптики и ГОИ.

Государственный оптический институт, оптическая наука, оптотехника, оптическое стекло, советские оптики, академик д. с. рождественский, ленинград

Короткий адрес: https://sciup.org/147251298

IDR: 147251298 | УДК: 94(470.5) | DOI: 10.24412/2078-9823.070.025.202502.097-109

Текст научной статьи Государственный оптический институт в годы советской индустриализации: о научно-организационной деятельности академика РАН Д. С. Рождественского

В настоящее время научно-технический прогресс во всем мире характеризуется постоянно ускоряющимся использованием достижений оптики, оптических методов и приборов. Все более растет роль оптики в различных отраслях промышленности, особенно в машиностроении. В последнее время появились новые научно-технические направления: фотоника, оптоинформатика и акустооптика.

Сложные процессы становления постиндустриального общества в условиях глобализации имеют немало аналогов в процессах индустриальной модернизации второй половины XIX – начала ХХ в. и в процессах советской индустриализации. Формирование постиндустриальной цивилизации усиливает проблемы поиска эффективных механизмов инновационного развития оптики. Поэтому актуально исследование роли ученых и науки в развитии страны. В условиях сегодняшней реальности их значение многократно выросло. Они претендуют на особую роль и место в обществе, поскольку представляют собой уникальную социальную группу, обладающую надежной прогностической методологией, пытливым взглядом на окружающую действительность, а также специализирующуюся на продвижении перспективных векторов развития знания в экономику.

Обзор литературы

Несмотря на гриф секретности, ученые не обошли вниманием историю оптики и историю Государственного оптического института (ГОИ)1 [8; 13]. В 1931 г. был основан специализированный научный журнал

«Оптико-механическая промышленность» (с 1992 г. – «Оптический журнал»), в котором публиковались статьи по истории оптической науки и промышленности [9]. Здесь также публиковались материалы к юбилейным датам ГОИ.

В 1947 г. русский и советский физик, историк физической науки, специалист в области научной и прикладной фотографии и светотехники Т. П. Кравец в статье «Тридцать лет советской оптики», приуроченной к 30-летию советской физики и 30-летию Государственного оптического института, выделил основные этапы, закономерности и достижения оптики [8].

В 1968 г. вышел в свет сборник статей, посвященный 50-летию Государственного оптического института им. С. И. Вавилова. В нем представлены основные этапы и направления научной деятельности института, вклад его выдающихся ученых в развитие ГОИ2. В 1978 г. в журнале «Оптико-механическая промышленность» доктор технических наук директор ГОИ М. М. Мирошников опубликовал к 60-летию организации статью «Государственный оптический институт и современная оптика», в которой проследил исторический путь главного отраслевого научного института во взаимосвязи с развитием оптического производства, обозначил главные научные достижения по ключевым направлениям деятельности ГОИ [9]. Авторы статьи также включены в проблематику истории отечественной промышленности, в частности оптики и ГОИ [1; 2; 11; 12].

Значительную часть историографии истории Государственного оптического института занимает историко-биографическая литература о жизни и научно-организационной деятельности ученых-оптиков3. Вместе с тем публикаций, систематизирующих и обобщающих материалы по данной тематике, недостаточно. Менее изученными остаются вопросы, связанные с анализом и оценкой роли и вклада отдельных лиц в зарождение и развитие института4 [4; 6].

Результаты исследования и их обсуждение

Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова (ГОИ) – это не просто научно-исследовательское учреждение, это целая эпоха в развитии советской и российской оптики. Его история, неразрывно связанная с ключевыми этапами развития страны, от первых пятилеток до космической эры, свидетельствует о колоссальном вкладе ученых в укрепление обороноспособности, развитие промышленности и прогресс фундаментальной науки. Изучение этого вклада не просто дань уважения прошлому, но и насущная необходимость для понимания настоящего и формирования будущего российской науки и технологий.

Обращаясь к истории рождения Государственного оптического института, лишний раз убеждаешься, как важно для успеха всякого крупного дела сочетание эпохи, текущего момента и наличие подходящего человека. Во-первых, первая четверть XX в. характеризуется как эпоха становления культуры всеохватывающего научного исследования, становления научно-исследовательских лабораторий и институтов как отдельных от образования и производства предприятий. С экономической точки зрения такой индустриальный способ добывания новых знаний оказался на несколько десятилетий сверхрентабельным с точки зрения его воздействия на технический прогресс в производстве. Во-вторых, это было время революционных свершений в физике и в целом в естествознании, в которых ключевую роль играла именно оптика – зарождение и создание теории относительности и квантовой теории. В-третьих, затрагивается текущий момент, который способствовал организации Государственного оптического института. Иначе говоря, речь идет о создании отечественной тяжелой индустрии и механизированного сельского хозяйства как средства построения социалистического, а позднее и коммунистического общества, где основная роль отводилась специалистам – отечественным ученым и техникам высокой квалификации. Переоценка роли иностранной технической помощи и фундаментальной науки в индустриализации России выявила и обострила проблему наличия отечественного научно-технического обеспечения индустриализации и значительной роли академической науки.

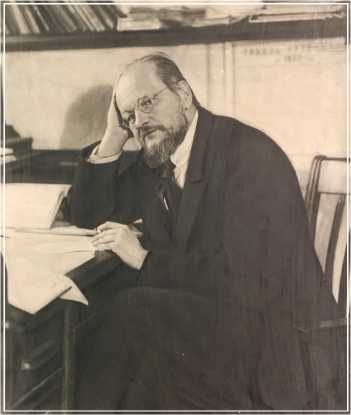

Возникновение, облик и судьба ГОИ неразрывно связаны с сильными личностями. Имя его основателя, Дмитрия Сергеевича Рождественского, долгое время было синонимом Государственного оптического института. Его творческая биография, жизненная позиция, философское мировоззрение и общественные идеалы представляют большой интерес, поскольку его мысли и деятельность оказали влияние на формирование духа, царившего в институте. Пройдя сквозь время, заложенные Д. С. Рождественским ценностные ориентиры окрепли и являлись стержнем корпоративной культуры ГОИ. Насыщенная событиями, чрезвычайно активная жизнь Д. С. Рождественского вместила в себя целую историческую эпоху. Он был максималистом и все делал на совесть. Этапы его жизни отражают непростую историю России XX столетия. На этом тернистом пути жизни Д. С. Рождественского Государственный оптический институт занимал одно из центральных мест. В силу тематической направленности журнала кратко рассмотрим вехи биографии ученого, ограничившись организацией научно-исследовательской деятельности в разрезе экономической модернизации в России конца XIX – первой трети XX в.

Дмитрий Сергеевич Рождественский, крупный физик-экспериментатор в области оптики и организатор науки, родился 7 апреля 1876 г. в Санкт-Петербурге, в семье педагога, директора народных училищ Петербургской губернии С. Е. Рождественского. В 1894 г. с отличием окончил 6-ю Петербургскую гимназию, успешно освоив английский, немецкий и французский языки. В 1900 г. окончил Санкт-Петербургский университет и был оставлен в нем для подготовки к профессорскому званию (без стипендии). После кратковременных стажировок у О. Винера в Лейпциге (1901–1902 гг.) и у П. Друде в Гиссене (1903 г.) Д. С. Рождественский возвратился в Петербург и поступил лаборантом (в настоящем – ассистентом) в Военно-медицинскую академию к Н. Г. Егорову, а также в Физический институт университета, начав первым из молодых русских ученых самостоятельные исследования [5].

Сфера научных интересов Д. С. Рождественского – аномальная дисперсия в парах натрия, для изучения которой он в 1909 г. разработал эффективный метод – метод крюков, принесший ему широкую известность и научное признание. В 1912 г. Д. С. Рождественский успешно защитил по данной теме магистерскую диссертацию и

Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова /

S. I. Vavilov State Optical Institute

Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова /

S. I. Vavilov State Optical Institute был утвержден в должности приват-доцента университета. Началась его профессиональная педагогическая деятельность. В то время наибольший интерес представляли неисследованные вопросы оптики, к изучению которых привлекались его ученики. В 1913–1915 гг. первыми учениками Д. С. Рождественского были Д. В. Скобельцын, А. А. Лебедев, И. В. Обреимов, В. М. Чула-новский, Л. Д. Исаков и многие другие.

Значительный вклад не только в самооценку и профессиональный рост Д. С. Рождественского, но и в развитие науки и образования внесла защита докторской диссертации на тему «Простые соотношения в спектрах щелочных металлов», благодаря чему оценка исследователя в кругу западноевропейских коллег была весьма высока. Полученные результаты Д. С. Рождественский отразил в работах «Аномальная дисперсия в парах натрия» (1912) и «Простые соотношения в спектрах щелочных металлов» (1915), позднее вошедших в список основных трудов. В дальнейшем на основе исследований аномальной дисперсии и структуры спектров Д. С. Рождественский получил принципиально новые

Д. С. Рождественский / D. S. Rozhdestvensky данные о строении атомов, выдвинул гипотезу о магнитном происхождении спектральных дублетов и триплетов, связал теоретические представления с практическими задачами спектрального анализа [10].

Д. С. Рождественский был избран ординарным профессором кафедры физики и физической географии и назначен заведующим Физическим институтом при университете, после чего продолжил руководить специальными работами студентов – так называемыми дипломными работами. Это был первый шаг на пути к созданию научной школы оптиков в Ленинграде. Исходя из своего опыта получения физического образования, в 1915–1916 гг. Д. С. Рождественский пришел к выводу о целесообразности раздельного обучения будущих физиков и математиков с I курса, необходимости увеличения объема физических дисциплин и лабораторной практики. Результаты этой реорганизации сказались, конечно, не сразу, но она заложила серьезную основу для последующего превращения Петрограда в крупнейший физический центр мирового значения.

В стенах Санкт-Петербургского университета по инициативе молодого пер- спективного исследователя и преподавателя была создана специальная оптическая лаборатория, где осуществлялись работы повышенного типа, но главная заслуга Д. С. Рождественского заключалась в организации свободного оптического кружка, где участники могли вести себя активнее и смелее. К созданному студенческому научному обществу привлекались и опытные коллеги Д. С. Рождественского, такие как А. Ф. Иоффе. Участники кружка: Н. Д. Папалекси, В. А. Анри, Н. Н. Семенов, П. И. Лукирский, Г. Г. Вейхард, К. К. Ба-умгарт, А. И. Тудоровский, П. Л. Капица и др. – имели возможность заслушивать и обсуждать работы обзорного характера по актуальным вопросам физики. Таким образом, возникновение так называемой научной школы физиков в стенах университета чрезвычайно оживило работу Физического института и позволило привлечь дополнительные денежные средства для большинства научно-практических работ [5].

Еще до создания Государственного оптического института Д. С. Рождественский выделялся в среде университетских физиков как последовательный приверженец исследовательской парадигмы. Следует напомнить, что накануне революционных событий России 1917 г. регулярные исследования среди профессоров и доцентов были скорее исключением, педагогическая нагрузка их не предусматривала, а вся экспериментальная база ограничивалась демонстрационными опытами для лекций и семинаров. Успех организационного прорыва в период поиска новых, отвечающих требованиям индустриальной эпохи организационных форм научно-технических исследований, заключался в следующем.

Во-первых, работа в условиях тогдашней России подразумевала, что развитие передовой экспериментальной физики затруднительно в отсталой технологической среде (а по оптическим технологиям Россия действительно отставала), поэто- му в совершенном научно-исследовательском институте научные и технические работы должны активно сосуществовать. Во-вторых, оптическая установка, как и оптический прибор, воплощает в себе обычно целый комплекс технологий (оптический материал, формообразование, точная механика и многое другое), поэтому совершенный исследовательский оптический институт должен развивать в себе комплексно по возможности все оптические дисциплины и технологии. Не исключено, что первоначально источником идеи комплексности был именно негативный опыт экспериментатора (Д. С. Рождественского), а не раннее предчувствие инновационных проблем.

Как известно, война 1914–1918 гг. впервые поставила на очередь вопрос о создании в России собственной мощной оптико-механической промышленности. Большинство воюющих стран, кроме Германии, не имели развитой собственной оптической промышленности для снабжения своих армий нужным количеством оптических приборов. На самом деле в Советской России существовали лишь зачатки этой промышленности: два военных завода, оптические мастерские Обуховского завода и сборочные мастерские Цейса и Гёрца, реквизированные в начале войны. Здесь производились по заграничным образцам из заграничного оптического стекла бинокли, панорамы, прицелы. В Москве прежде всего можно назвать заводы Таубера и Цветкова и Трындина, в Киеве – починочные мастерские под руководством В. П. Линника. Большой оптико-механический завод, который строился в Петрограде, так и не был введен в эксплуатацию. По оценке Д. С. Рождественского, эти небольшие по масштабу предприятия занимали менее 1 000 рабочих.

Еще во время Первой мировой войны, будучи привлечен научным консультантом в Комиссию по вопросу о выработке оптического стекла в России, Д. С. Рождественский стал ближе к вопросам прикладной оптики и оптической промышленности. Его первой прецизионной работой по оптике (совместно с И. Е. Александровым) стало изготовление первой плоскопараллельной пластинки с поверхностями, плоскими до десятой доли длины волны, и с углом между поверхностями, не превышающим десятых долей секунды. Этой разработкой Д. С. Рождественским было положено начало советской точной оптической промышленности. Уже в середине 1915 г. в России существовала острая потребность в производстве собственного оптического стекла, а значит, и в создании необходимой элементной и технологической базы для задач точной механики и оптики [3].

Решение этой проблемы инициировал Д. С. Рождественский, когда заговорил о варке отечественного оптического стекла в Советской России. Основная особенность такого стекла – повышенная чистота, отсутствие примесей и дефектов структуры. Известно, как трудна эта задача. Особой заботой Д. С. Рождественского являлась организация исследований оптического стекла и создание отечественной оптотехники. Как известно, Россия не производила собственное оптическое стекло, а поставки его из стран-монополистов – Германии и Франции – прекратились. Сложились обстоятельства, отчасти похожие на современную ситуацию с импортозамещением.

Ввиду важности проблемы – отсутствия собственного оптического стекла – к ее решению были привлечены лучшие научные и инженерные силы: организаторы исследования физик профессор Д. С. Рождественский и технический директор Императорского фарфорового и стекольного завода будущий член-корреспондент АН СССР Н. Н. Качалов, профессора-химики Н. С. Курнаков, В. Е. Тищенко, Н. А. Пушин, заведующий производством И. В. Гребенщиков, вычислители А. И. Тудоровский, а позднее Г. Г. Слюсарев, Е. Г. Яхонтов, специалист по промышлен- ным печам профессор Политехнического института В. Е. Грум-Гржимайло, молодые физики А. А. Лебедев, И. В. Обреимов и др. Для опытных работ на фарфоровый завод был приглашен профессор Варшавского политехнического института Г. Ю. Жуковский.

Под председательством Д. С. Рождественского собрался ученый совет, обсуждавший проблемы варки оптического стекла. Для научного руководства всей организацией производства оптического стекла была учреждена коллегия консультантов – высококвалифицированных специалистов по вопросам теоретической и прикладной физики и химии. На коллегию возлагалось верховное руководство опытами и ведение регулярных заседаний, во время которых обсуждались полученные результаты и намечалась программа дальнейших работ.

Строительство необходимых помещений, приобретение технологического оборудования и приборов для химической и физической лабораторий, проведение опытных варок оптического стекла финансировалось царским правительством. Однако для начала работ требовалась технологическая документация, без которой производство оптического стекла было невозможно. Н. Н. Качалову удалось привезти необходимую документацию из Англии, и группа сотрудников, в том числе А. А. Лебедев, И. В. Обреимов, под руководством И. В. Гребенщикова приступила к ее освоению.

Итак, в России до революции благодаря усилиям Д. С. Рожественского было сделано следующее: знакомство с опытом производства оптического стекла коллег из Англии; ввод в эксплуатацию корпуса по проведению опытных варок стекла в Петрограде (выпуск около 3 т оптического стекла); положено начало организации вычислительного дела и обучения необходимых кадров вычислителей.

Имеющийся научно-технологический задел в области оптики, инициированный и организованный Д. С. Рождественским, уже тогда стремился быть связующим звеном между наукой и промышленностью, но отсутствовал единый координационный оптический центр. Потребность в нем объяснялась и немедленным укреплением обороноспособности государства в период Гражданской войны и построением будущей инновационной экономики, напрямую связанной с наличием новых технологий. Д. С. Рождественский декларировал готовность отчаянно бороться за роль и место прикладной оптической науки.

В Советской России в период преодоления последствий социальных катаклизмов (после Октября 1917 г.) наметилась специализация научных направлений, а соответственно, и научных школ. Начался новый этап в истории отечественной науки и техники, характеризующийся складыванием основных принципов организации науки в стране, формировались центры научной деятельности, был определен курс на превращение науки в важный фактор строительства нового общества [6].

В результате 15 декабря 1918 г. по инициативе Д. С. Рождественского был организован Государственный оптический институт, один из первенцев среди научно-исследовательских институтов, возникших в Советской России в разгар блокады и Гражданской войны. Весьма успешно: открывшиеся возможности перед наукой после победы революции говорили о том, о чем до революции нельзя было и мечтать. Революционную задачу советского правительства связать науку с техникой и с помощью такого симбиоза достичь невиданного развития и науки, и техники Д. С. Рождественский пытался через включение в свой институт зарождавшиеся тогда в Петрограде оптические заводы. Программа максимум оказалась невыполненной, но связь с промышленностью, особенно с промышленностью, изготовлявшей оптическое стекло, оказалась установленной прочно и с течением времени только росла, определяя громадные успехи ГОИ. Весь план создания института и его организация принадлежали Д. С. Рождественскому. Он лично подготовил все документы, определяющие статус ГОИ, структуру, задачи и программу развития. По его задумке, на институт возлагалась вся идеология по проведению фундаментальных и прикладных исследований, а главное, внедрение их результатов в производство [4].

Еще к 1916 г. сложились составные части будущего ГОИ: теоретическая и вычислительная оптика, оптотехника и производство оптического стекла. Завершающим шагом перед организационным объединением этих частей стало создание отдела оптотехники в апреле 1918 г. на базе подкомиссии микроскопии при созданной еще в феврале 1915 г. Комиссии по изучению естественных производительных сил (КЕПС). Такой широкий охват был необходимым условием победы советской оптической промышленности при конкуренции с оптико-механической промышленностью капиталистических стран Западной Европы, в первую очередь Германии.

С момента организации (1918 г.) до 1932 г. Государственный оптический институт находился в ведении Главнауки Нарком-проса РСФСР. Однако такое ведомственное подчинение касалось главным образом отделов, выполняющих фундаментальные исследования, увязанные с прикладными задачами технических отделов института и оптических предприятий.

Уже в 1922 г. технический отдел ГОИ (ТО ГОИ) (около 50 % всех сотрудников ГОИ) вошел в состав Главной палаты мер и весов, т. е. отраслевого института ВСНХ, а в 1930 г. ТО ГОИ под названием ГИПО (Государственный институт прикладной оптики) непосредственно вошел в научноисследовательский сектор (НИС) ВСНХ.

ГОИ и ГИПО работали совместно, имели единый план, единое руковод- ство, общую администрацию (директор – Д. С. Рождественский) и только раздельные бухгалтерии. Оба учреждения работали в сфере научной и прикладной оптики и в их совместной деятельности являлись научным центром зарождающейся оптической промышленности. Задачи ГОИ были ориентированы в области теоретических вопросов оптики с выявлением их прикладного значения. Задачи ГИПО – в области исследований прикладных проблем оптики и непосредственного содействия развитию оптической промышленности. Темпы развития промышленности требовали значительных средств на научно-исследовательские работы прикладного значения. Научно- исследовательский сектор ВСНХ такие средства выделял. Главнаука Нарком-проса не имела необходимых финансовых возможностей, поэтому не возражала против передачи ГИПО в ВСНХ. Общий бюджет ГОИ и ГИПО доходил до 1 млн руб. В 1932 г. ГОИ и ГИПО были объединены в Ленинградский ГОИ, вошедший в состав Центрального научно-исследовательского сектора Наркомата тяжелой промышленности (ЦНИС НКТП) ВСНХ СССР. В 1936 г. Ленинградский ГОИ был передан в ведение Всесоюзного объединения оптико-механической промышленности (ВООМП) НКТП, созданного по инициативе С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе.

С 15 декабря 1918 по 14 марта 1932 г. (13 с половиной лет) Д. С. Рождественский занимал пост первого директора и научного руководителя ГОИ. Работа в ГОИ выстраивалась в режиме многозадачности в соответствии с принятым Положением о ГОИ. В 1919 г. Д. С. Рождественским при ГОИ была создана так называемая атомная комиссия для исследования строения атомов и атомных спектров. За период с 1918 по 1923 г. институт Д. С. Рождественского старательно организовывал научные кадры, собирал со всего СССР физиков, интересующихся оптикой, воспитывал молодежь, вел активные работы по оптическому стеклу («Записка об оптическом стекле» опубликована как исторический документ в 1932 г.) и по оптотехнике, организовывал сильное вычислительное бюро. В результате уже с 1927 г. можно было говорить о том, что Россия избавилась от иностранной зависимости. Немалая заслуга в этом деле принадлежала ГОИ, а роль Д. С. Рождественского как организатора всего института и непосредственного консультанта в разных вопросах техники – исключительна. В 1922 г. он организовал Русское оптическое общество, начиная с 1924 г. участвовал в создании отечественной оптико-механической промышленности.

Вне области оптики интересы Д. С. Рождественского были чрезвычайно обширны: он занимался философией и ботаникой, живо интересовался живописью. Талантливый преподаватель и популяризатор науки, Д. С. Рождественский оставил после себя целую плеяду блестящих учеников, таких как А. Н. Теренин, В. К. Прокофьев, С. Э. Фриш, В. А. Фок и многие другие.

Д. С. Рождественский в 1925 г. заслуженно был избран членом-корреспондентом АН СССР и почетным членом метрологического совета Главной палаты мер и весов. В 1928 г. он стал почетным членом Общества любителей естествознания, астрономии и этнографии. Не меньшее значение имело и резкое повышение социального статуса советского ученого после его избрания действительным членом Академии наук СССР в 1929 г.

Итак, в 1930-е гг. в условиях ускоренной индустриализации именно широта накопленного к тому времени опыта позволила Государственному оптическому институту стать блестящим наставником молодой оптической промышленности, на многие годы занять место ее ведущего научного учреждения. Также комплексность ГОИ наложила отпечаток на его судьбу и позднее, в годы научно-технического паритета с Западом.

По личным причинам в 1932 г. Д. С. Рождественский оставил пост директора ГОИ, рекомендовав для научного руководства институтом кандидатуру Сергея Ивановича Вавилова. Надо сказать, что Д. С. Рождественский сохранил за собой должность заведующего спектроскопическим отделом ГОИ, а с 1939 по 1940 г. был консультантом лаборатории микроскопии ГОИ и одновременно заведующим спектроскопической лабораторией в Физическом институте Ленинградского университета.

В 2026 г. исполняется 150 лет со дня рождения Д. С. Рождественского. Подводя итоги деятельности этого талантливого ученого и организатора, отметим, что основанный им ГОИ с самого начала был совершенно самостоятелен в выборе научноисследовательских направлений. Несмотря небольшое количество сотрудников (25–30) на начальном этапе, институт быстро разрастался и получил прекрасное оборудование и большое число разнообразных лабораторий (результат научно-технических революций и мини-революций, которые испытала оптика в XX в.). Важно, что наряду с налаженным производством оптического стекла усилиями Д. С. Рождественского, Н. Н. Качалова и И. В. Гребенщикова в ГОИ была создана отечественная научная школа оптического материаловедения, поддерживающая мировой уровень большинства российских оптических материалов. Наиболее значительным итогом в рамках индустриального развития России конца XIX – первой трети XX в. являлось достижение почти полной технологической независимости Советского государства, появление первого координационного центра молодой оптической отрасли в лице Государственного оптического института, что служило эффективной базой прорыва России на передовые рубежи по многим направлениям мировой науки и техники.

Спецификой основной части фундаментальных исследований ГОИ являлась их це- ленаправленность, т. е. они всегда ставили перед собой определенную цель, которая должна быть реализована. Организатор ГОИ академик Д. С. Рождественский считал, что ученый должен не только открывать новое, но и нести ответственность за его внедрение в производство. Тесная связь науки с техникой и производством всегда была главной особенностью и характерной чертой ГОИ.

Всем известно, что любая сложная комплексная прикладная разработка нуждается в создании научного задела – фундаментально-ориентированных поисковых исследованиях, но, с другой стороны, только наличие в стране собственного развитого высокотехнологического производства является обязательным условием востребованности результатов научных исследований. Д. С. Рождественский говорил, что создать ГОИ легко, силы собрать можно, но как приложить эти силы? Как приняться за дело, когда нет промышленности, когда она ни малейшей ласковой улыбкой не высказывает желания, чтобы ее развивали?

Благодаря деятельности Государственного оптического института состояние оптической промышленности стало показателем культурного уровня страны. Оптическое производство, проникнутое наукой, и распространенность его продукции (микроскопы, лупы, объективы, астрономические приборы и т. п.) показывали культурный уровень других видов промышленности и населения в целом.

Заключение

Начало развитию научной и прикладной оптики в нашей стране было положено созданием в 1918 г. в Петрограде Государственного оптического института (ГОИ). Вокруг этого центра и его мировой научной школы начала создаваться оптическая промышленность, было создано отечественное оптическое стекло и освоено производство сложнейших приборов. Традиционно все оптические предприятия, конструкторские бюро и научные институты во главе с ГОИ находились в Министерстве оборонной промышленности СССР, однако их сфера выходила далеко за пределы интересов этого министерства и не ограничивалась созданием военной техники. Фундаментальные исследования по оптике и изготовление различных оптических приборов для промышленности, медицины и других отраслей народного хозяйства всегда составляли значительную часть объемов работ. Во всем мире признаны успехи отечественной оптики: открытие лазеров и голографии, создание крупнейших астрономических инструментов и космической оптики, достижения в области оптоматериалов, нелинейной оптики и т. д.

Вклад Д. С. Рождественского в развитие естественных наук неоценим, так как именно благодаря его усилиям и достижениям были заложены основы современных оптических дисциплин. Он стал не только основателем новых направлений, но и организатором научных школ, что сыграло важную роль в развитии физической науки в целом. Он создал ГОИ и его научную инфраструктуру, благодаря чему отечественная оптика стала систематизированной и продолжала развитие. Его деятельность часто выходила за рамки узкой специализации, поскольку он обладал уникальной способностью видеть связи между различными областями знания. Это позволяло ему делать открытия, которые стали фундаментом для новых научных направлений и технологий. Именно благодаря его широкому кругозору, стремлению к междисциплинарному подходу оптика по настоящее время движется вперед. Ценность Д. С. Рождественского перед научным мировым сообществом не ограничивается результатами исследований, а также тем, как он вдохновлял другие поколения ученых и стимулировал новые открытия. В этом смысле он явился миру не просто создателем знаний, а истинным катализатором прогресса и развития науки и технологий.