Готовность к научно-исследовательской работе бакалавров по направлению техносферной безопасности

Автор: Курдюкова Е.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 12-2 (75), 2022 года.

Бесплатный доступ

Подготовка выпускников к решению творческих исследовательских задач в будущей профессиональной деятельности можно рассматривать как их личностную подготовку и для успешного решения вопросов научного характера необходимы определенные мотивации и целая система методологических знаний, исследовательских умений и навыков, которые позволят эффективно использовать их при решении профессиональных задач в будущем. Исследование готовности к научно-исследовательской работе бакалавров по направлению подготовки «Безопасность в техносфере» проводилось в Приднестровском государственном университете имени Т.Г. Шевченко на кафедре техносферной безопасности с использованием различных психодиагностических методик: многофакторного личностного опросника Р. Кеттела в упрощенной форме «С»; методики для диагностики учебных мотивов студентов по А. Реан, В. Якунина в модификации Н. Бадмаевой; методики изучения мотивации обучения в вузе по Т.И. Ильиной. Результатом исследования явилось выявление психологической основы системы взглядов студентов, их оценок и образных представлений о мире, готовность к познанию, мотивация к обучению, а также выявление профессиональных и личностных компетенций, которые будут способствовать в их дальнейшей исследовательской работе. Методы исследования и их результаты позволили сделать вывод о необходимости активации и проведении целенаправленной работы преподавателей по формированию и развитию готовности студентов к научно-исследовательской деятельности по мере перехода их к старшим курсам.

Готовность к научно-исследовательской работе, психолого-диагностические методики, мотивация к обучению, профессиональные и личностные компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/170196990

IDR: 170196990 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-12-2-205-210

Текст научной статьи Готовность к научно-исследовательской работе бакалавров по направлению техносферной безопасности

В современной техносферной среде специалист для успешной инновационной и творческой деятельности в профессиональной сфере должен обладать определенными компетенциями. Самостоятельные, инициативные, предприимчивые, способные генерировать идеи, предлагать решения и претворять в жизнь различные сложные проекты - это самые востребованные специалисты, но стать ими, без хорошо сформированных умений и навыков исследовательской деятельности, практически невозможно.

В последние годы в высших учебных заведениях большое внимание уделяется научно-исследовательской работе со студентами, однако не всегда преподавателям удается сформировать у всех ребят четкое и полное представление о значении этого вида деятельности в процессе профессионального самоопределения. Конечно, это связано и с особенностями характера ребят, их желания учиться, ставить цели и достигать их в решении сложных творческих вопросов. Это проблема и задача вуза - найти пути решения поставленных вопросов.

Исследование включает выявление готовности студентов к научноисследовательской работе на начальном этапе обучения. Проводилось исследование в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко и в нем приняли участие пятнадцать студентов-бакалавров второго курса по направлению подготовки 20.03.01. «Техносферная без- опасность» профилей «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и «Пожарная безопасность».

Цель исследования – выявление психологической основы системы взглядов студентов, их оценок и образных представлений о мире, готовность к познанию, наличие мотивов к учебе, выявление профессиональной предрасположенности. Все эти элементы будут способствовать их дальнейшей плодотворной исследовательской работе.

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования были применены различные психодиагностические методики, состоящие из многофакторного личностного опросника Р. Кеттела («С»); инструментария для диагностирования учебных мотивов студентов по А. Реан, В. Якунина в модификации Н. Бадмаевой и методики изучения мотивации обучения в вузе по Т.И. Ильиной.

Результаты исследования и их обсуждение

Опросник Р. Кеттела (форма С) позволил изучить личность студента:

особенности его характера и темперамента; интеллектуальные способности и различные особенности эмоционального, волевого, морального и коммуникативного характера. Исследования на основе опросника Р. Кеттела проводились по трем направлениям: интеллектуальные, эмоционально-волевые и коммуникативные особенности студентов [1].

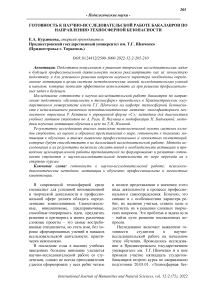

Результат обработки полученных данных в интеллектуальном плане (рис. 1) показал следующие результаты: ребята обладают развитым абстрактным мышлением, оперативностью и сообразительностью, быстрой обучаемостью и высоким уровнем общей культуры – 22%; интеллектуальные интересы, сомнения и скептицизм, стремление пересмотреть существующие принципы, склонность к экспериментированию и нововведениям свойственны для 54,5% студентов; ригидность мышления, затруднения в решении абстрактных задач, сниженная оперативность мышления, недостаточный уровень общей вербальной культуры – 23,5%.

Рис. 1. Результаты исследований по интеллектуальному направлению опросника Р. Кеттела

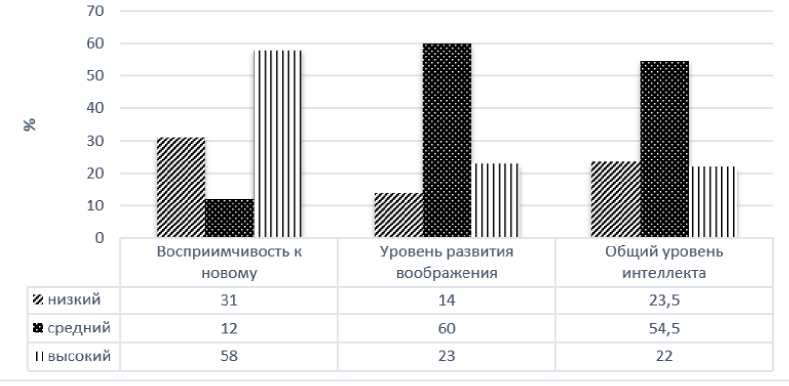

Анализ обработки полученных данных по эмоционально-волевому направлению (рис. 2) показал следующие результаты: устойчивость и стабильность, работоспособность присуща для 21% испытуемых; неустойчивость, импульсивность и раз- дражительность, а также быстрая утомляемость при выполнении работы выявлена – у 20% бакалавров; 73% – это люди тревожные, ожидающие негативных событий и последствий, а более высокая тревожность характерна для 62,9%.

Рис. 2. Результаты исследований по эмоциональному направлению опросника Р. Кеттела

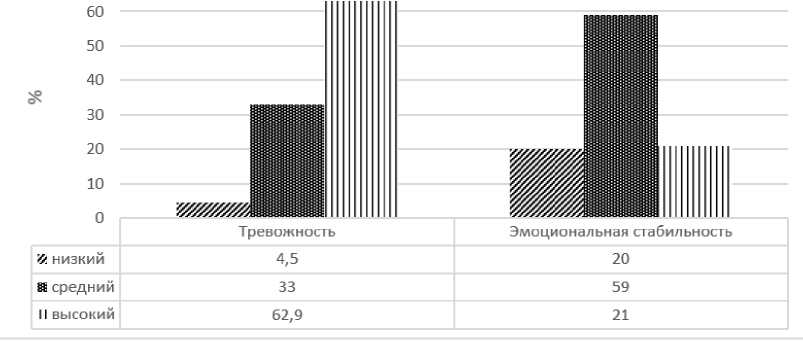

Результаты обработки данных по коммуникативному направлению (рис. 3) дают нам выявить следующее: у 30% студентов присутствуют такие качества, как высокая общительность и открытость, естественность и непринужденность, готовность к сотрудничеству, приспособляемость к окружающей социальной среде, готовность к совместной работе, неконфликт-ность в группе, доступность в установлении контактов; замкнутость, недоверчивость и необщительность, критичность во взглядах и оценках людей – у 18%; 52% студентов относятся к среднему уровню коммуникативности в группе.

Опросы по дополнительному фактору «подчиненность – самоутверждение» показывают что: 16% студентов – это достаточно уступчивые, зависимые от других, безропотные и почтительные, застенчивые и обладающие готовностью брать вину на себя, скромные и, при этом, склонны легко выходить из равновесия; самостоятельны и независимы, настойчивы и достаточно упрямы, напористы, своенравны и иногда конфликтны, а порой и агрессивны, имеют склонность к авторитарному поведению – все эти черты характерны для 47% студентов; к среднему уровню этих факторов относятся – 37% группы.

Рис. 3. Результаты исследований по коммуникативному направлению опросника Р. Кеттела

По дополнительному фактору «конформность – независимость» в группе выявлены: зависимость от группы, необходимость поддержки других лиц – 31,5%; в то же время независимы, смелы, отважны и проявляют значительную инициативу – 21,7%; средний уровень – это 46,8%, т.е. практически половина группы.

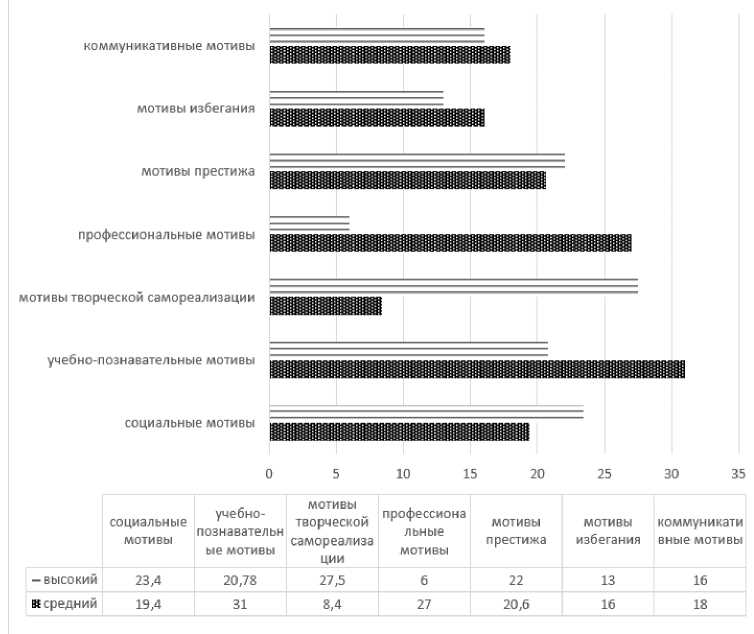

Инструментарием для диагностики студентов по учебной мотивации (рис. 4) послужила методика на основе опроса А.А. Реана и В.А. Якунина, представленная в модификации Н.Ц. Бадмаевой. Элементы данной методики характеризуют учебную мотивацию студентов и включают семь направлений: мотивы коммуникативности, профессионализма, учебнопознавательные и социальные мотивы, мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа [2].

Рис. 4. Результаты анализа данных опроса по методике диагностики учебной мотивации студентов (в модификации А.А. Реана и В.А. Якунина)

Мотивационная сфера готовит человека к творческой деятельности, поддерживает интерес к ней по мере ее развертывания, приводит к самореализации личности в дальнейшем, когда раскрываются способности и приобретенные навыки, т.е. способствует развитию и раскрытию личностного потенциала человека.

Наиболее значимыми и отвечающими направленности нашего исследования являются учебно-познавательные мотивы и мотивы творческой самореализации и в данной группе студентов очень разнятся: учебно-познавательные мотивы показывают высокий уровень - 31 из 20,78; моти- вы творческой самореализации являются достаточно низкими - 8,4 из 27,5; не достигают максимального значения и показатели мотива престижа - 20,6 из 22 и социальные мотивы - 19,4 из 23,4.

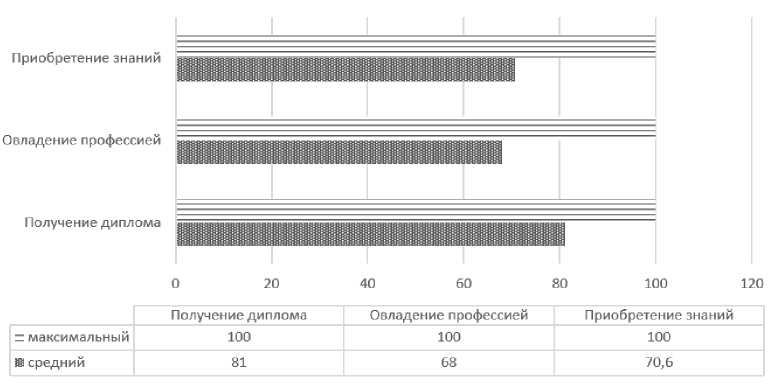

Мотивацию обучения студентов в вузе мы анализировали на основании одноименной методики Т.И. Ильиной (рис. 5), которая в опроснике имеет три направления изучения мотиваций: любознательность и приобретение знаний; овладение профессиональными навыками и умениями; получение диплома (возможно при использовании обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов и т.д.) [3].

Рис. 5. Результаты анализа данных опроса по методике Т.И. Ильиной для изучения мотивации обучения студентов в вузе

В результате обработке данных опроса и их анализа выявлено, что: 70,6% студентов стремятся получить знания; у 81% основной мотив - это получение диплома; 68% - получение навыков в своей будущей профессии. Это говорит о том, что у студентов группы на начальном курсе обучения ведущей мотивацией является получение диплома и только потом идет стремление получить знания и приобрести навыки по выбранной профессии. Очевидно, что задачей кафедры при такой ситуации будет работа по возрастанию интересов студентов к обучению таким образом, чтобы целью ребят стало не просто получение диплома, а получение диплома вместе с надежными прочными знаниями, которые будут основой в их дальнейшей работе и различных научных исследованиях в профессиональной сфере [4].

Заключение

В результате проведенного исследования была определена психологическая основа системы взглядов студентов, их оценок и образных представлений о мире, готовность к познанию, мотивация к обучению, а также выявление профессиональных и личностных компетенций, которые будут способствовать в их дальнейшей исследовательской работе.

Формирование готовности бакалавров к научно-исследовательской деятельности будет продолжаться на протяжение всего цикла обучения по мере перехода к старшим курсам: при проведении обучения основам научно-исследовательской работы, при участии в научных кружках, при подготовке и выступлениях на студенческих научных конференциях, при выполнении курсовых работ и выпускных квалификационных работ [5].

Чем чаще студент в процессе своего самоопределения будет участвовать в научно-исследовательской жизни вуза, тем успешнее этот приобретенный опыт будет использоваться им в последующей профессиональной деятельности. Все это говорит о необходимости целенаправленной работы кафедры по формированию готовности к научно-исследовательской деятельности студентов, которая будет иметь огромное значение в будущей профессиональной деятельности.

Дальнейшее исследование по формированию готовности студентов к научноисследовательской работе, к выявлению уровня ее эффективности и результативности на следующих этапах подготовки бакалавров направления 20.03.01 «Техно-сферная безопасность» будет продолжено с данной группой на 3 и 4 курсах обучения.

Список литературы Готовность к научно-исследовательской работе бакалавров по направлению техносферной безопасности

- Опросник Р. Кеттела (форма С). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://psytests.org/cattell/16pfC.html.

- Методика для диагностики учебной мотивации студентов [А. Реан, В. Якунин] модификация Н. Бадмаевой. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.eztests.xyz/tests/personality_badmaeva/.

- Ильина Т.И. Методика изучения мотивации обучения в вузе. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.eztests.xyz/tests/personality_ilyina/.

- Тарбеева Д.А. Мотивация к обучению студентов Уральского государственного лесотехнического университета // Молодой учёный. - 2016. - № 17 (121).

- Шапошникова, Т.Л. Формирование готовности студентов к исследовательской деятельности / Т.Л. Шапошникова, М.Л. Романова, А.Е. Карасева (Федюн) // Среднее профессиональное образование. - 2015. - № 9. - С. 3-10.