Готовность магистрантов к инновационой педагогической деятельности: сущность, структура и содержание основных компонентов

Автор: Петрова Н.П.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Актуальные проблемы педагогики

Статья в выпуске: 3 (48), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется категория «инновации» в педагогической деятельности. Раскрываются особенности видов педагогической деятельности. Предлагается характеристика творчества в контексте диалектического единства ситуационного и нормативного поведения личности, а также продуктивной и репродуктивной чело- веческой деятельности. Дается авторское определение инновационной педагогической деятельности. Делается акцент на понимание готовности магистрантов к инновационной педагогической деятельности. Автор делает вывод о том, что готовность магистров к инновационной педагогической деятельности должна: учитывать специфические особенности двух видов педагогической деятельности - воспитательной работы и процесса преподавания; в субъективном плане должна быть детерминирована готовностью магистра к осуществлению репродуктивной профессиональной деятельности и соответствующей готовностью к осуществлению деятель- ности творческой, собственно инновационной. При этом готовность магистров к инновационной педагогической деятельности должна быть представлена мотивационно-ценностным, интеллектуально-познавательным, действенно-практическим и эмоционально-волевыми компонентами.

Инновации, виды педагогической деятельности, инновационная деятельность, творчество, инновационная педагогическая деятельность, готовность к инновационной педагогической деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/14120193

IDR: 14120193 | УДК: 378

Текст научной статьи Готовность магистрантов к инновационой педагогической деятельности: сущность, структура и содержание основных компонентов

Нововведения, или инновации, присущи любой профессиональной деятельности поэтому априори являются предметом постоянного научного изучения, анализа и соответствующего внедрения в конкретную социальную практику. В наиболее общем смысле понятие «инновация» трактуется в качестве новшества, новизны, изменения какого-либо процесса, явления и т.д. Относительно педагогического процесса инновация означает внедрение нового в образовательные цели, соответствующее содержа-

Как цитировать статью: Петрова Н.П. Готовность магистрантов к инновационой педагогической деятельности: сущность, структура и содержание основных компонентов // Вестник Академии права и управления. 2017. № 3(48). с. 141–146

ние, в методы, формы и средства обучения и воспитания, а также в организацию совместной деятельности обучающего и обучающихся [12]. Необходимо иметь в виду, что сущность педагогических инноваций во многом обусловливается спецификой основных видов педагогической деятельности – воспитательной работы и преподавания. Обозначенная специфика проявляется в следующем (табл. 1):

Наиболее значимым критерием инновации выступает новизна. Поэтому любая инновация в образовании в той или иной степени обусловлена творческой деятельностью. В связи с этим рассмотрим понятие творчества.

Творчество представляет собой деятельность, результатом которой является создание человеком новых материальных и духовных ценностей культуры. Творчество в субъективном плане детерминировано соответствующими человеческими способностями, мотивами, знаниями, умениями и навыками [9, с. 484]. Отечественные исследователи, определяя понятие творчества, актуализируют его основную сущностную черту – новизну полученного результата. Так, Л.С. Выготский отмечал, что творчество является человеческой деятельностью, при которой создается что-то новое, при этом абсолютно не важно, будет ли это новой объективной ценностью или субъективным построением человеческого сознания [1]. Таким образом, ученый констатировал, что результатом творчества могут быть как новые материальные предметы культуры, так и духовные ценности, обусловленные развитием сущностных сил личности человека.

В.А. Коваленко, обращаясь к анализу явления творчества, констатировал, что его объективной стороной является результат, его продукт (итог, дериват). Результату творчества, по мнению исследователя, априори присущи два наиболее общих свойства, каковыми являются новизна и ценность. При этом новизна – это отличие творческого результата от всего общеизвестного и общепринятого, а ценность определяется способностью продукта творчества высту-

Таблица 1

|

Сравнительный анализ воспитательной работы и преподавания |

|

|

1. Осуществляется в условиях разнообразных организационных форм обучения. Характеризуется четкими временными ограничительными рамками. Систематизируется определенной целью и путями её достижения. |

1. Осуществляется в условиях разнообразных организационных форм воспитания. Имеет отсроченные во времени воспитательные цели, то есть цели недостижимые в ограниченные временные промежутки. Имеет место исключительно последовательное решение конкретных воспитательных задач, обусловленных общими целями воспитания. |

|

2. Наиболее значимым критерием эффективности преподавания выступает его конкретный результат – достижение поставленных учебных целей и задач. |

2. Наиболее значимым критерием эффективности процесса воспитания являются положительные изменения в сознании обучающихся, которые проявляются в эмоциональноволевой сфере их личности, соответствующем поведении и деятельности. |

|

3. Содержание и логика процесса обучения могут быть в полной мере отражены в учебных программах |

3. В воспитательной работе можно планировать желаемые результаты только в самом общем виде. Логику воспитательной работы педагога в каждом конкретном классе весьма затруднительно, а чаще вообще невозможно представить в различного рода нормативных документах |

|

4. Результаты учения практически однозначно детерминированы процессом преподавания. |

4. Результаты воспитательной деятельности характеризуются вероятностной сущностью, в силу того, что педагогические воздействия воспитателя пересекаются с формирующими влияниями социальной среды, которые не всегда бывают позитивными. |

|

5. Преподавание как педагогическая деятельность имеет дискретный характер. В силу этого в процессе преподавания обычно нет необходимости во взаимодействии с обучающимися в подготовительный период. |

5. Воспитательная работа даже вне непосредственного взаимодействия с обучающимися может опосредованно влиять на развитие их личности. Подготовительный этап в воспитательной работе часто более актуален, значим, продолжителен во времени, чем основная часть воспитательного процесса. |

|

6. Критерий эффективности деятельности обучающихся в процессе учения – качество усвоения знаний, умений и навыков, эффективность овладения методами решения учебно-познавательных и практических задач, интенсивность личностного развития субъектов обучения. Результаты учения достаточно легко диагностируются и могут быть зафиксированы в качественно-количественных показателях |

6. В воспитательной работе весьма затруднительно выделить и соотнести результаты деятельности воспитателя с выработанными критериями воспитанности. Более того, данные результаты сложно предугадать, так как они значительно отсрочены во времени. В воспитательной работе невозможно достаточно быстро установить обратную связь [8]. |

Специфические особенности основных видов педагогической деятельности

пать в качестве средства удовлетворения универсально-культурных потребностей отдельного человека, социальных групп и общества в целом [7, с.91].

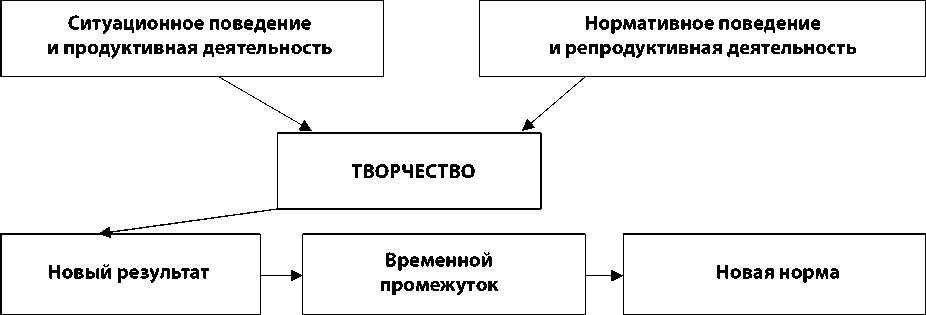

При определении оптимального сочетания новизны и ценности творческого результата, необходимо рассмотреть явление творчества в контексте диалектического единства ситуационного и нормативного поведения личности, а также продуктивной и репродуктивной человеческой деятельности.

Явление творчества в контексте единства двух обозначенных типов поведения личности рассматривали Г.В. Никитин и В.Н. Романенко. При этом по мнению исследователей:

-

• ситуационное поведение, имеет преобразующее значение. Оно детерминировано такими качествами личности, как воображение, человеческое умение обратиться к решаемой проблеме с нестандартной стороны;

-

• нормативное поведение имеет адаптивный характер, оно всегда внешне детерминировано объективно существующими знаниями, традициями, стандартными приемами деятельности [По: 2].

По мнению исследователей творчество возникает в точке перехода одного типа поведения в другое.

Необходимо констатировать следующее: системная целостность ситуационного и нормативного поведения личности в процессе творчества обусловливается диалектическим единством двух видов деятельности: репродуктивной и продуктивной. При этом ситуационное (собственно творческое) поведение личности является функцией продуктивной деятельности человека, а нормативное – функцией деятельности репродуктивной.

Репродуктивная деятельность – это процесс усвоения и воспроизведения обучающимися уже ранее известных, эталонных знаний и способов деятельности, которые в культурном контексте являются традиционными и нормативными.В процессе репродуктивной деятельности не прибавляется ничего нового, так как данная деятельность характеризуется действиями по точно описанным правилам и уже известными условиями. В целом репродуктивная деятельность предполагает копирование социального, в том числе профессионального опыта, уже доказавшего свою эффективность при достижении определенных целей и решении соответствующих задач.

В свою очередь продуктивная деятельность предполагает интеграцию в сознании обучающегося новой учебной информации. Приэтом втакой деятельности выделяют два взаимосвязанныхуровня: эвристический(по-исковый) и творческий. На первом уровне обучающийся добывает новую для себя информацию, на втором, выходя за пределы заданного, осуществляет собственно творческую деятельность [2]. Таким образом любое творчество в обучении или в профессии предполагает единство репродуктивной и продуктивной деятельности.

В целом все сказанное позволяет отразить механизм творчества в контексте диалектического единства репродуктивной и продуктивной деятельности в следующей схеме (рис. 1):

На основе сказанного сформулируем определение инновационной педагогической деятельности следующим образом: инновационная педагогическая деятельность представляет собой профессиональную деятельность педагога по разработке и внедрению педагогических инноваций в образовательный процесс, с целью повышения уровня его эффективности.

При этом инновационная педагогическая деятельность должна:

-

1) учитывать специфические особенности двух видов педагогической деятельности – воспитательной работы и процесса преподавания;

-

2) в субъективном плане должна быть детерминирована готовностью магистра к осуществлению репродуктивной профессиональной деятельности и соответствующей его готовностью к осуществлению деятельности творческой, собственно инновационной.

Обратимся теперь к понятию готовности магистров к осуществлению инновационной педагогической деятельности.

Рис. 1. «Механизм творчества в диалектическом единстве продуктивной и репродуктивной деятельности»

Наиболее общие определения категории готовности приводятся в справочной литературе. Так, психологический словарь под редакцией В.В. Давыдова трактует данное понятие следующим образом: готовность к деятельности представляет собой выраженную мобилизацию психофизиологических систем личности, обусловливающих эффективное выполнение определенных действий.

Психологическая готовность как теоретическое понятие имеет несколько смысловых значений:

-

1) вооруженность человека необходимыми для качественного выполнения деятельности знаниями, умениями и навыками;

-

2) готовность к незапланированной и быстрой реализации имеющейся программы деятельности в качестве реакции на внезапно возникающие внешние стимулы;

-

3) мотивационную решимость совершать какое-либо действие, в том числе в неопределенной деятельностной ситуации [10, с. 94].

В целом в отечественной науке существует определенная множественность в трактовке категории готовности. Тем не менее, практически все исследователи подчеркивают факт единства готовности с явлением деятельности.

Так, М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, отмечая взаимосвязь понятий деятельности и готовности, связывают последнюю:

-

1) с определенной мотивацией на выполнение деятельности;

-

2) с качествами личности, обусловливающими возможность успешного выполнения данной деятельности. Как полагают авторы, в зависимости от деятельностных условий личность может проявлять как устойчивые, нормативные, так и ситуативные творческие качества.

В этой связи готовность в своём результативном значении, характеризуется адаптацией личностного потенциала к условиям деятельности, что и является важнейшей из причин успешности человека как активного деятельностного субъекта в определенный момент времени [3].

В свою очередь Т.А. Синьковская констатирует, что понятие «готовность к деятельности» наиболее фундаментально, – это готовность человека к жизненной практике в целом, к вхождению в незнакомую деятельностную среду, к самоактуализации своей личности в творчестве, к трансляции знаний и методов деятельности из одной области в другую, к деятельности в ее постоянной динамике, к адекватной деятельностной самооценке и рефлексии [11].

Более конкретным, по сравнению с общей категорией готовности, является понятие «готовность к профессиональной деятельности». Анализ работ отечественных авторов позволил констатировать следующее:

готовность человека к профессиональной деятельности представлена личностным образованием, которое ха-рактеризируется позитивным отношением к профессии и устойчивыми мотивами профессиональной деятельности; чертами характера, соответствующими требованиями, предъявляемыми к человеку конкретной профессией; специальными профессионально обусловленными способностями; устойчивыми профессиональноважными особенностями познавательной сферы личности, ее эмоционально-волевыми качествами. В структурном плане обозначенная готовность проявляется:

-

• в мотивационном компоненте (положитель ном отношении к профессиональной деятельности, потребности успешно выполнять поставленные профессиональные задачи, стремлении к профессиональной эффективности);

-

• в ориентационным компоненте (в знаниях и представлениях о специфических условиях профессиональной деятельности);

-

• в операциональным компоненте (во владе нии способами и приемами деятельности);

-

• в волевым компоненте (в наличии самокон троля, самомобилизации, умении управлять действительностью);

-

• в оценочным компоненте (в самооценке и

- рефлексии своей деятельности) [3].

Обратимся теперь к понятию готовности к профессиональной педагогической деятельности, так как готовность к инновационной педагогической деятельности является ее структурными компонентом [12].

В частности В.А. Сластенин и Л.С. Подымова трактуют данную готовность в качестве целостной системы свойств личности, характеризующейся временной устойчивостью и длительностью. При этом авторы понимают готовность к профессиональной педагогической деятельности в качестве устойчивой характеристики личности и психического состояния, взаимодействующих между собой и превращающихся в устойчивое качество личности будущего педагога в процессе профессионально-ориентированной учебной деятельности. При этом, в данной готовности, по мнению исследователей, выделяется мотивационно-ценностный (личностный) и исполнительский (процессуальный) компоненты [13].

Т.А. Синьковская определяет «готовность к педагогической деятельности» в качестве совокупности свойств и качеств личности педагога, адекватно отражающих и обусловливающих структуру его профессиональной деятельности, в качестве наиболее значимой детерминанты успешной адаптации выпускника вуза к специфическим условиям педагогического труда, в качестве предпосылки для его дальнейшего профессионального совершенствования [11].

И.Ф. Кашлач считает, что профессиональная готовность педагога включает в себя его профессиональ- ную пригодность и соответствующую подготовленность. При этом под профессиональной готовностью педагога исследователь понимает его личностную систему, как интегративное проявление личности профессионала, соотносящуюся с такими субъектными потенциалами, как гносеологический, творческий и коммуникативный. Автор полагает, что профессиональная готовность педагога интегрирует в себе мотивационный, теоретический и практический компоненты. При этом мотивационный компонент выражается в мотивационно-ценностном отношении к педагогической профессии. Теоретический компонент проявляется через теоретическую педагогическую деятельность, основывающуюся на развитом педагогическом сознании, определяющую методы педагогической ориентировки, стиль педагогического мышления и качество внутренних педагогических действий: аналитических и проектировочных. Соответственно практический компонент характеризуется развитыми педагогическими умениями: организаторскими и коммуникативными [5].

Определение дефиниции «готовность магистров к инновационной педагогической деятельности» требует четкого классифицирования ее структурных компонентов. Выше в приведенных определениях понятий «готовность», «профессиональная готовность», «готовность к педагогической деятельности» данные компоненты были обозначены. Тем не менее, приведем в качестве основы нашего исследования структуру готовности к социально-педагогической деятельности Н.П. Клушиной:

-

• мотивационно‐ценностный компонент – осоз нание педагогом значимости своей профессии, своего профессионального самообразования и саморазвития; осуществление педагогом непрерывной рефлексии своей личности в контексте изменяющихся требований профессии;

-

• интеллектуально‐познавательный компонент – теоретические и практические профессионально обусловленные знания, устойчивые представления педагога в области этики педагогических отношений, его ценностное отношение к процессу познания в сфере профессии в контексте непрерывности своего профессионального образования и т.д.;

-

• действенно‐практический компонент – умения и навыки профессиональной деятельности и поведения: коммуникативные (аргументировать свою профессиональную позицию, высказываться перед другими лаконично и ясно, эмоционально излагать свои мысли); организаторские (способность к самоорганизации и самоконтролю, к деятельностной рефлексии, к проведению профессионально ориентированных мероприятий); конструктивные (определять цели и задачи профессиональной деятельности, соответствующее формы, методы и средства их достижения и решения); гно-стические(определять пути решения профессионально обусловленных задач, уметь обобщать педагогические явления и ситуации, прогнозировать их развитие и т.д.);

-

• эмоционально‐волевой компонент – позитив ный эмоциональный настрой, креативность, способность преодолевать трудности в решении проблем педагогической деятельности [6].

Все сказанное позволяет сформулировать определение готовности магистров к инновационной педагогической деятельности следующим образом: готовность магистров к инновационной педагогической деятельности представляет собой творческий мотивационный настрой педагога, его способность к самоактуализации и самореализации в разработке и внедрении педагогических инноваций в образовательный процесс, с целью повышения уровня его эффективности.

Резюмируя вышеизложенное отметим, что готовность магистров к инновационной педагогической деятельности должна:

-

1) учитывать специфические особенности двух видов педагогической деятельности – воспитательной работы и процесса преподавания;

-

2) в субъективном плане должна быть детерминирована готовностью магистра к осуществлению репродуктивной профессиональной деятельности и соответствующей готовностью к осуществлению деятельности творческой, собственно инновационной.

При этом готовность магистров к инновационной педагогической деятельности должна быть представлена мотивационно-ценностным, интеллектуально-познавательным, действенно-практическим и эмоционально-волевыми компонентами.

Список литературы Готовность магистрантов к инновационой педагогической деятельности: сущность, структура и содержание основных компонентов

- Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1969. 365 с.

- Дружинин В.Н. Психология общих способностей. 1999. СПб.: Питер Ком. 368 с.

- Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к трудовой деятельности. Минск: Изд-во БГУ, 1976. 175 с.

- Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: особенности деятельности студентов и преподавателей вуза. Минск: Изд-во БГУ, 1978. 319 с.

- Кашлач И.Ф. Подготовка будущих учителей к развитию логической памяти учащихся общеобразовательных учреждений: автореф. дис. … канд. пед. наук/Кашлач Ирина Фёдоровна. СПб, 2006. 22 с.