Грамотность и навыки счета у жителей Тары и сельской округи в XVII-XVIII веках

Автор: Татаурова Л.В., Татауров С.Ф., Татауров Ф.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе комплексного анализа археологических, письменных и исторических источников дается характеристика навыков чтения, письма и счета у русского населения г. Тары и его сельской округи (Тарский р-н Омской обл.) в XVIIXVIII вв. В работе приводятся данные об археологических материалах, свидетельствующих о том, что жители городов Западной Сибири Мангазеи, Тобольска и др. знали грамоту и умели считать. Рассматриваются археологические вещи из г. Тара и близлежащей д. Ананьино, указывающие на умение читать и писать: чернильницы, перочинные ножи, писало, торговая деревянная бирка с надписью, глиняные шарики, возможно, для дощаного счета предшественника русских конторских счетов. В Таре в доме командира младшего звена (XVII в.) обнаружен костяной футляр, возможно, служивший для почтовых отправлений. В статье представлено подробное описание выявленных предметов. Опираясь на письменные свидетельства, авторы делают вывод о том, что вXVIIначале XVIII в. грамотными были 3,4 % служилого населения Тары и его сельской округи. Грамотой владели разные слои служилого населения: воеводы, дети боярские, подьячие приказной избы, письменные и казачьи головы, казачьи и стрелецкие сотники, пятидесятники, десятники, рейтары, конные казаки, пушкари. Образованными были священники и иконописцы. Ассортимент канцелярской продукции, ввозимой на тарскийрынок, включал бумагу, чернила и сырье для их производства. Привозили книги и свечи. Обозначены достоинства и недостатки письменных документов как источников для изучения заявленной темы, а также значение для ее раскрытия археологических находок. Всесторонний анализ этих материалов позволил выявить предметные маркеры грамотности и навыков счета в культурных горизонтах памятников, определить примерную численность грамотных в разных слоях общества.

Грамотность, археология, письменные источники, русские, реконструкции

Короткий адрес: https://sciup.org/145146740

IDR: 145146740 | УДК: 94(57)"16-17"(571.13) | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.120-128

Текст научной статьи Грамотность и навыки счета у жителей Тары и сельской округи в XVII-XVIII веках

Первые русские города в Сибири основывались как военно-административные центры русской государственности для обороны вновь приобретенных земель и подчинения аборигенного населения. Выполнение этой миссии было невозможно без хозяйственного и цивилизационного прогресса. Для успешного исполнения указанных функций в XVII в. в города назначали двух воевод: один отвечал за военные вопросы, второй – за экономические. Такая система управления прописана и в указе об основании Тары [Миллер, 1999, с. 347–353]: «А как пойдет князь Он-дрей из Тобольска… и как на новое место придет и город зделает и укрепит, и о том государю подлинно отписать. И городовые места, и город, и острог на чертеж начертить, и всякие крепости выписать… чтоб государю о всем было известно…» [Там же, с. 348]. Был организован и налоговый контроль: «А ясашные книги тем всем волостям взяти в Тобольске у воево-дя князя Федора Лобанова, по чему с них ясаку в Тобольской имано… А что к государю пошлет какого ясаку <…> в Тобольской князю Федору весть посылать. И тот ясак записывать в книги однолично порознь по статьям» [Там же, с. 350]. Проверкой выполнения наказов занимался специальный человек: «А взяти воеводе князю Ондрею с собою в новой город для письма подьячего Крянка Иванова, который с ним с Москвы послан. И велеть ему быть у государевых у всяких дел в подьячих, и государевы всякие дела писать» [Там же].

Тара, обеспечивавшая на протяжении двух столетий стабильность южных рубежей Западной Сибири, была военным городом. В нем, как и в основанных вокруг деревнях, проживало служилое население. В XVII в. ок. 80 % служилых тарского гарнизона участвовали в «дальних посылках» – они доставляли в Москву «ясачную казну» или документы местного делопроизводства, сопровождали делегации на переговорах с предводителями калмыков, джунгар, для ведения которых требовало сь знание иностранных языков [Тара в XVI–XIX веках…, 2014, с. 98–99]. За службу стрельцы, казаки, командный состав и дети боярские получали государево жалование, сведения о котором фиксировались в окладных книгах и «росписи государева жалования служилым людям».

Расположение в долине Иртыша, где проходили торговые пути из Средней Азии на север, до низовьев Оби, определило судьбу Тары – ей предстояло стать одним из центров торговли.

Для выполнения военно-политических и экономических функций городу требовались грамотные люди; грамоте и счету учились представители как городского, так и сельского населения Тарского у.

Не подвергая сомнению важность письменных источников в изучении указанной темы, проанализируем имеющий к ней отношение археологический материал XVII–XVIII вв.

Цель работы – на основе комплексного анализа археологических, письменных и исторических источников определить уровень грамотности жителей Тары и сельской округи в XVII–XVIII вв.

Маркеры грамотности городского населения Западной Сибири в XVII–XVIII веках

Изучение духовной культуры населения в различные исторические периоды с точки зрения археологии – сложный и трудоемкий процесс. Интерпретация археологического источника Нового времени строится не только на ископаемых находках, имеющихся в распоряжении исследователя, но и на исторической информации, которая содержится в письменных, этнографических и других источниках [Татаурова, 2021].

Вопросы грамотности русского населения Сибири на основе археологических источников рассматривались нечасто; лучше всего они изучены на материалах Мангазеи. Опубликованные находки из раскопанных усадеб показывают, что жители города владели грамотой, поскольку вели торговые дела, обучались письму и их дети [Визгалов, Пархимович, 2013, с. 16]. К находкам, свидетельствующим о знании алфавита и навыках письма, относятся: деревянные доски с азбукой, посуда, тара – бочки, клепки и днища, товарные бирки, фрагмент бересты с вырезанным зачином челобитной царю, части изделий из кожи с нанесенными на них буквами, словами,

Канцелярские и другие предметы из ассортимента товаров для грамотных людей на тобольском рынке XVII в.

|

Год поступления товаров |

Чернильницы медные, шт./руб. |

Орешки чернильные, ф./руб. |

Бумага, стопа/руб. |

Книги, шт./руб. |

|

1639/1640 |

31/11,8 |

80/16 |

58,9/58,9 |

173/46 |

|

1655/1656 |

– |

150/30 |

119/119 |

– |

|

1668/1669 |

– |

80/16 |

124/124 |

– |

|

1686/1687 |

– |

– |

208/208 |

1/6,5 |

|

1694/1695 |

– |

10/0,9 |

70/70 |

– |

Составлено по: [Вилков, 1967, с. 91, 95, 110].

текстами [Визгалов, Пархимович, 2008, с. 129, 130, 291–294; 2013, с. 16, 24; 2017, с. 94–95, 99, 114, 115, 120 и т.д.], цка – тонкая деревянная дощечка с вырезанным текстом долговой расписки [Визгалов, Пар-химович, 2017, с. 118].

Коллекция вещей, указывающих на знание счета, включает счетные палочки, товарные бирки [Визга-лов, Пархимович, 2008, с. 129, 130, 291–294; 2017, с. 94–95, 99, 114, 115, 120 и т.д.], принадлежности для письма – чернильницы бронзовая [Визгалов, Пар-химович, 2013, с. 16, 24] и керамические [Визгалов, Пархимович, 2013, с. 16; 2017, с. 135–136], а также детали деревянной церы – специальной дощечки для письма, покрытой воском [Визгалов, Пархимович, 2017, с. 118].

Жители Тобольска в XVI–XVII вв. использовали разнообразные по форме и художественному оформлению глиняные чернильницы [Балюнов, 2014, с. 52]. В культурном слое города (Первый Гостиный раскоп (у гостиного двора), Базарный раскоп, нижний посад), согласно устному сообщению автора раскопок О.М. Аношко, найдены счетные палочки, стеклянные чернильницы, в раскопе на нижнем посаде в слое конца XVII – первой трети XVIII в. (датировано монетами петровского периода) обнаружено металлическое перо с золотым напылением*.

Потребности и спрос на канцелярские и другие предметы, указывающие на грамотность населения, характеризуют ассортимент товаров, представленных на тобольском рынке XVII в. В него входила прежде всего бумага, ее привозили в Тобольск на протяжении всего XVII столетия (см. таблицу). Количество бумаги измерялось стопами. В стопу входило 24 дести (стопок), в десть – 24 листа [Беловинский, 2007, с. 168; Столярова, Каштанов, 2010, с. 116]. Таким образом, одну стопу составляли 576 листов бумаги, скорее всего, дестного формата (полный лист размерами 50 × 70 либо 30 × 50 см). Каждый из них в дальнейшем, в зависимости от размера документа, разрезали на три части по длинной стороне [Гоголев, электрон. ресурс].

По данным таможенных книг, в структуре привозимых на тобольский рынок товаров бумага занимала седьмое место, но к концу XVII в. объемы ее поставок при возрастающей потребности упали. По мнению О.Н. Вилкова, снижение ввоза было связано с организацией собственного производства бумаги [1967, с. 120]. Однако ее изготовление в Тобольске сложилось только в середине XVIII в.: в 1745 г. в 15 в. от города была создана бумажная фабрика по производству писчей и оберточной бумаги [Записки…, 1824, с. 399].

Кроме бумаги, в ассортимент товаров, необходимых для грамотных людей, входили письменные принадлежности: чернильницы, а также сырье для приготовления водного раствора, используемого для письма, – чернильные орешки; книги, привозимые во второй и последней четверти XVII в. [Вилков, 1967, с. 91, 95, 110], очки: на рынок в 1668/69 г. они поступили в количестве 108 шт., общей стоимостью 6,1 руб. [Там же, с. 108].

О том, что жители томской воеводской усадьбы умели писать, свидетельствуют такие находки, как глиняные чернильницы. К предметам, связанным с делопроизводством, М.П. Чёрная относит перстни-печатки, предназначенные для опечатывания бумаг и грузов [2015, с. 192, 193].

Образованность жителей Тары и сельской округи

Изучение документов выявило различия в уровне образованности населения Тары и сельской округи в XVII–XVIII вв. Наряду с неграмотными: «Андреев

Григорий – тарский стрелец, неграмотен. В 1652 “торгов и промыслов” не имел, вместо него расписывался (в получении жалования – Авт. ) Д. Матвеев» [Служилые люди Сибири…, 2019, с. 26], были образованные люди, например, подписывавшийся при получении жалования Г. Андреева тот самый «Матвеев Данила – тарский конный казак рейтарской сотни, грамотен <…> 16 сентября 1660 привез с Москвы грамоту, 29 декабря 1665 под началом десятников А. Добрынина и О. Богданова послан с соболиной казной в Москву» [Там же, с. 553].

Анализ письменных источников показал, что среди 2 580 служилых и других чинов, проживавших в Таре в XVII – начале XVIII в., грамотными были 87 чел.*, т.е. 3,4 %. Это проживавшие в Таре служилые разных чинов. Среди них – дети боярские, например, Павел Костелецкий**, владевший татарским языком и исполнявший, кроме службы, обязанности дьячка [Крих, 2016, с. 20, 21; Служилые люди Сибири…, 2019, с. 453]. Его сын Семен, поверстанный (пожалованный/произведенный) в сыны боярские в 1645 г. [Крих, 2016, с. 250, прил. 3], был грамотным, расписывался за других в получении жалования (см., напр.: [Служилые люди Сибири…, 2019, с. 61, 302]). К служилым относились подьячие приказной избы и гостиного двора: Алексей Иванов, Пётр Кол-пев, Иван Конаков, Борис Неворотов, Михайло Иванов Островский и др. [Там же, с. 339, 431, 435, 613], а также письменные и казачьи головы: Федор Елагин, Назар Жадобский (Жадобской, Жедобский, Же-довский) [Там же, с. 282, 301], казачьи и стрелецкие сотники: И. Ватов, Нефедья Матвеев [Там же, с. 154, 554], пятидесятник Оска Кузнецов, десятник Андрей Варфоломеев, ротмистр Воин Волконовский [Там же, с. 143, 176, 480], рейтары: Алексей (Олешка) Иванов, Дума Криштопов [Там же, с. 338, 464], конные казаки: Алексей Гойский, Алексей Иванов, Иван Нефедьев, пушкарь Андрей Резин [Там же, с. 213, 338, 624, 750].

Грамотой владели церковные чины: служилые привлекали их ставить подписи в получении денежных выплат. В их числе был «духовный отец/наставник, поп/священник» Никольской церкви о. Савва (Сава) [Там же, с. 108, 491, 568, 570 и т.д.]. Савва Антипин жил в острожной части города; в конце XVII в. его двор перешел к внуку, конному казаку Петру Попову [Там же, с. 715]. Из священников упоминаются: поп Антон [Там же, с. 130, 615], дьячок Пятницкой церкви (пятницкий дьячок) о. Гоисков [Там же, с. 128, 556, 754]. Подписывался за служилых иконник О. Нефедов [Там же, с. 128]. Заметим, что к середине XVIII в. в Таре было четыре иконописца [Тара в XVI– XIX веках…, 2014, с. 126].

По письменным источникам известно, что в конце XVI в. сразу после завершения строительства города вместе с необходимыми припасами и боезапасами из Москвы было велено привезти «2 стопы бумаги писчей… Книги, шестидневец, псалтырь с избранными псалмы» [Цветкова, 1994, с. 8].

В XVII в. писчая бумага на рынок Тары поступала преимущественно из Тобольска [Крих, 2016, с. 42; Тара в XVI–XIX веках…, 2014, с. 106]. Вероятно, вместе с ней в XVII – первой половине XVIII в. привозили чернила и сырье для их изготовления, потому что только в начале 60-х гг. XVIII в. А. Бекишевым была разработана «жила чернилова купороса». Он вываривал в год до 50 п. чернил и продавал их по 2 руб. за пуд, однако это производство просуществовало не более пяти лет [Тара в XVI–XIX веках…, 2014, с. 122].

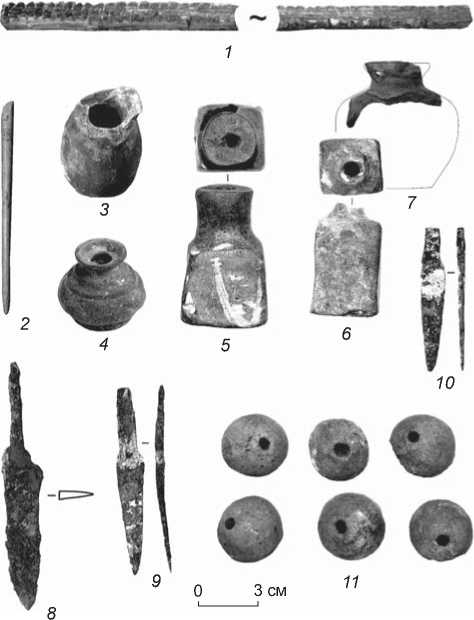

В «документальных» свидетельствах упоминаются счетные палочки (рис 1, 1 ), торговые пломбы, деревянная торговая бирка с надписью «хмель» [Татау-ров С.Ф., 2017]. Согласно письменным источникам, в XVII в. продажей хмеля «своего промысла» активно занимались служилые разных чинов; например, пятидесятник Иван Тимофеев Недопека в 1637 г. продал полпуда хмеля, 18 декабря 1647 г. «явил на продажу» 2 п. хмеля на 6 руб.; конный казак Григорий Сумя-нин 20 февраля 1648 г. явил на продажу 10 п. хмеля; казачий сын Филимонов Петр 10 марта 1687 г. повез в Тобольск 10 п. хмеля «своего промысла» [Служилые люди Сибири…, 2019, с. 614, 823, 917].

Большая часть служилых людей Тары и ее сельской округи участвовала в торговле «товарами с Руси», в продаже скота, продукции охотничьих промыслов, рыбы, масла, «изб с местом» и др. Расцвет тарской торговли приходится на вторую половину XVIII в., когда через город пролегал чайный путь [Та-тауров С.Ф., 2017].

Известно, что для обучения грамоте в Мангазее и Таре использовали церы; сами они не найдены, но в культурном слое Тарской крепости обнаружена

Рис. 1. Археологические находки из г. Тара ( 1–4 , 8 ) и д. Ананьино Тарского р-на Омской обл. ( 5–7 , 9–11 ). 1 – счетная палочка; 2 – графия; 3–7 – чернильницы; 8–10 – перочинные ножи; 11 – шарики счетов. 1 – дерево; 2 – кость; 3 , 4–7 , 11 – керамика; 4 , 8–10 – железо.

Канцелярские принадлежности из культурного слоя Тары представлены чернильницами из глины и металла (рис. 1, 3 , 4 ); последняя аналогична находке из Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 2013, с. 24]. Чернильница из Тары датирована XVIII в. [Татауров С.Ф., Федотова, 2018, с. 30], но, поскольку вещь подобна мангазейской, можно предположить, что ее могли использовать в более раннее время.

Для письма использовались, вероятно, гусиные перья, которые затачивали перочинными ножами – «клепичеками перочинными» (рис. 1, 8 ), отличавшимися от аналогичных орудий небольшими размерами лезвий [Словарь..., 1980, вып. 7, с. 165; 1988, вып. 14, с. 309]. Именно такие перочинные ножи найдены в культурном слое д. Ананьино, расположенной у одноименного озера на правом берегу Иртыша, в 10 км к ЮВ от Тары. Общая длина предметов 9,5 и 7,0 см, длина лезвия – 6,5 и 5,3, ширина – 1 см (рис. 1, 9 , 10 ). Ножи сделаны в технике наварки стального лезвия на мягкую железную основу и подвергнуты мягкой закалке [Зиняков, 2017, с. 428]. «Клепичек»

из Тары несколько больше: общая длина 12,6 см, лезвия – 8, ширина лезвия 1,8 см. Такие ножи обнаружены как на территории крепости в одном из административных зданий второй половины XVII – первой половины XVIII в., так и в постройке первой трети XVII в. на территории острога.

В письменных источниках нет информации о грамотности жителей Ананьино. Впервые в исторических документах д. Ананьина (Ананьино) упоминается в Дозорной книге Тарского у. 1623/24 г. В XVII–XVIII вв. в ней проживало несколько семейных кланов: Мосеевы, Неупокоевы, Скуратовы, Поповы [Татаурова, Крих, 2015, с. 479–483]. В энциклопедии «Служилые люди Сибири» имеются весьма краткие сведения об этих людях: «И. Попов – тарский стрелец. В 1701 г. жил в деревне Ананьиной вверх по Иртышу с Мосеевым, Неупокоевым, Скуратовым» [2019, с. 712]. Однако все они – выходцы из Тары, значит, среди них, скорее всего, были грамотные люди. Например, Степан Афанасьев Скуратов, пятидесятник пеших казаков, а с 1634 г. – атаман, в 1638 г. направил челобитную на получение покосного луга вблизи д. Ананьино, которая была удовлетворена [Крих, 2016, с. 73].

Особенности культурного слоя в Ананьино не способствовали сохранности органиче ских материалов, поэтому в нем найдены только глиняные чернильницы (рис. 1, 5–7 ), перочинные ножи. Орнитологические коллекции памятника, свидетельствующие о разведении домашних гусей и охоте на диких [Татаурова, Некрасов, 2021, с. 77], позволяют предполагать использование перьев этих птиц для письма.

С грамотностью и делопроизводством связаны дворянские перстни-печати, обнаруженные в Таре (3 экз.) и Ананьино (1 экз.). Щитки двух тарских бронзовых перстней инкрустированы цветным стеклом. На одном изображены латинские буквы и перевернутый щит (рис. 2, 1 ), на другом – щит, сверху которого всадник (рис. 2, 2 ). На половинках серебряных перстней из Тары и Ананьино показана корона: на обруче четыре листика и четыре зубца с жемчужинами (рис. 2, 3 , 4 ); в XVII в. такое изображение было характерно для России и северогерманских земель [Чёрная, 2015, с. 205]. Перстни-печати использовались для факсимиле и являлись символом власти и сословным атрибутом [Татауров Ф.С., 2020].

Найденные в Ананьино перстень, чернильница (см. рис. 1, 5 ), набор глиняных шариков (см. рис. 1, 11 ), которые мы интерпретируем как элементы счетов, а также набор «статусных» предметов (железная двузубая вилка, счетный жетон с надписью «Corneliusa Lauffera») и другие изделия относятся к одному жилому комплексу, в котором размещался, вероятно, воинский командир, обладавший навыками письма и счета [Татаурова, 2018]. Жилище датируется по результатам дендрохронологии и инвентарю второй по-

Рис. 2. Археологические находки из г. Тара ( 1–3 , 6 ) и д. Ана-ньино Тарского р-на Омской обл. ( 4 , 5 ).

1 , 2 – перстни со вставками; 3 , 4 – перстни с «короной»; 5 – подсвечник; 6 – футляр для писем. 1 , 2 – бронза, стеклянные вставки;

3 , 4 – серебро; 5 – керамика; 6 – кость.

ловиной XVII в., а по монетам – началом – серединой XVIII в. [Татаурова, Сопова, 2021].

Особо остановимся на комплекте из 14 уплощенных с одной стороны глиняных шариков диаметром 3,0–3,5 см, с отверстием посередине диаметром 0,5 см, найденных в описанном жилище. Шарики отличаются по форме и весу от пряслиц, малы и легки для рыболовных грузил; ранее в культурном слое памятника (площадь раскопанного участка 2 500 м2) не встречались. Эти предметы мы относим к счетным «косточкам», хотя они несколько крупнее последних.

Петер ван Хавен – датский любитель математики, профессор теологии, проживший в России три года, – в своей книге, которая была выпущена в 1747 г., писал: «…все русские, вплоть до беднейших крестьян, очень опытны в счетном искусстве. Они пользуются для этого счетной доской <…> она настолько обще-употребима, что ее можно встретить даже соединенной со всякого рода карманными зеркальцами, досками для письма или календарями» (цит. по: [Спасский, 1952, с. 360]).

Дощаные счеты [Там же, с. 305; Симонов, 2010, с. 136] являются предшественником русских конторских счетов, которыми до недавнего времени пользовались многие наши современники. Это приспособление представляло собой четырехугольную деревянную раму с поперечными прутьями/шнурами с нанизанными косточками. В описании П. ван Хавена отмечено, что «ядра могут быть из рога, слоновой ко сти, стекла, дерева, металла или из горошин и т.д.» (цит. по: [Спасский, 1952, с. 363]). Возможно, ко сточки счетов делали из керамики. При раскопках гончарной мастерской XVII в. в Москве в 1946–1947 гг. «обнаружена коллекция глиняных колечек. Наружный диаметр их 1,9–2,2 см, внутренний 0,6–0,7 см; толщина 0,5–0,6 см. По форме эти колечки напоминают пряслица, по размерам они значительно меньше глиняных пряслиц. Ближе всего колечки подходят к употребляющимся в наше время костяшкам от счетов. Некоторые колечки, сделанные из светлой глины и хорошо обожженные, не имеют поливы, но большая часть их покрыта зеленой или желтой поливой» [Рабинович, 1949, с. 28]. По мнению М.Г. Рабиновича, эти изделия предназначались для изготовления дощаных счетов, спрос на которые в то время обеспечивался многочисленными канцеляриям Москвы [Там же]. Московские находки отличаются от «косточек» счетов из Ананьино размерами и наличием поливы.

В Сибири дощаные счеты были известны и востребованы в системе налогового обложения, связанной с сельским хозяйством (выделение и контроль пашенных земель, сенокосных и других угодий). Возможно, ими пользовался в 1689 г. тарский подьячий приказной избы Борис Неворотов, когда вместе с Я. Чере-довым и В. Куличкиным проводил перепись принадлежавших служилым людям земель, проданных бухарцам [Служилые люди Сибири…, 2019, с. 613].

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике хранятся дощаные счеты, которые М.А. Цайгер относит к XVII в. [Лохнесское чудо..., электрон. ресурс]. Коллекцию глиняных шариков из Ананьино, на наш взгляд, можно отнести к такому приспособлению для счета, сделанному деревенскими мастерами. Размерные характеристики подобных дощаных счетов зависели, скорее всего, от условий их применения.

Необходимость написания грамот, челобитных и других документов требовала организации «рабочих мест» писцов, в частности, создания приемлемого освещения. Его недостаточность влияла на зрение, возможно, этим объясняется поступление на тобольский рынок в 1668/69 г. большой партии очков [Вилков, 1967, с. 108].

Вопросы освещения жилых, административных и храмовых помещений Тары и сельской округи уже рассматривались [Татауров С.Ф., 2019; Татаурова, 2017]. Основными осветительными приборами, конечно, оставались светцы разных видов. Но более удобным в использовании, особенно в приказных избах, было свечное освещение. Это подтверждают изобразительные источники, в частности, иллюстрации к Евангелию 1681 г. [Электрон. ресурс] и Псалтыри 1636 г. [Электрон. ресурс], произведения живописи [Чёрная, 2015, с. 190]. В Таре обнаружены металлические подсвечники, щипчики для снятия нагара. Свечи использовали в быту преимущественно воеводы и их приближенные [Татауров С.Ф., 2019, с. 41–42]. В конце XVI в. воск завозили в Тару из Москвы: «2 ведра церковного, 2 пуда воску, 4 фунта ладану, 5 фунтов темьяну» [Цветкова, 1994, с. 8]. В XVIII в. среди привозных товаров воск не отмечен, указаны только готовые свечи – крашеные и фигурные [Татауров С.Ф., 2019, с. 42]. В середине XIX в. в Таре было уже два своих свечных завода [Тара в XVI–XIX веках…, 2014, с. 143].

Наличие глиняного подсвечника в заполнении описанного выше жилища в д. Ананьино (см. рис. 2, 5 ) свидетельствует о нерядовом социальном статусе его владельца и, вероятно, знании им грамоты. Предмет выполнен из глины, был подвергнут лощению, благодаря чему стал выглядеть как металлический. Подсвечник разбит на две части; верхняя – в форме узкого бокала на высокой ножке с площадкой ниже дна емкости для оплавленного воска. Высота сохранившейся части 9,1 см, высота чаши 5, диаметр по верху 3, площадки – 4,5 см. Толщина стенок 0,3 см. Нижняя часть высотой 3,5 см с остатками ножки диаметром 0,8 см и основанием диаметром 8 см в виде блюдца с невысокими чуть расширяющимися стенками. Общая высота подсвечника, вероятно, 14–15 см.

Еще одним предметом, возможно имеющим отношение к обсуждаемой теме, является обнаруженный в Таре костяной футляр в виде круглой трубочки с резьбой для крышек на концах (см. рис. 2, 6 ). Длина 8,7 см, внутренний диаметр 1,4 см. Вероятно, его длина вместе с крышками превышала 10 см. Поверхность покрыта орнаментом из зигзагообразных линий, вырезанных, скорее всего, ножом. Предмет вышел из употребления по причине истирания резьбы с одного края, и, возможно, потери одной крышки.

Столь небольшой футляр не мог вмещать больших свитков, но был пригоден для хранения записок на листках размерами в 10 × 10-11 см*.

Футляр обнаружен в жилище (закрытый комплекс), датированном XVII в. монетами Михаила Федоровича [Татауров С.Ф., Татауров Ф.С., 2021]. С учетом выявленных здесь же сабли, деталей огнестрельного оружия, боевых наконечников стрел авторы раскопок предполагают, что жилище принадлежало воинскому командиру младшего звена. Он мог выполнять поручения по доставке донесений – в пользу этого свидетельствуют перочинный нож и костяной футляр, описанные выше [Там же, с. 672].

Использование такого футляра для хранения других предметов маловероятно. Например, швейные иглы короткие и для них существовали специальные игольники, они были широко распространены у аборигенного населения и представлены в коллекции Тары в виде спаянных бронзовых или серебряных трубочек [Татауров С.Ф., Тихонов, 1996, с. 77]. Вязальные спицы в тот период делали из кости, они разной длины и толщины, кроме того, это массовая вещь, не требующая столь бережного хранения. Возможная версия, связанная с грамотностью, – хранение писчих перьев, таких, как найденное в Мангазее.

Таким образом, накопленные археологические материалы и имеющиеся исторические источники позволяют сделать вывод о том, что жители Тары и его сельской округи, как русское население Сибири в XVII– XVIII вв. в целом, могли читать, писать и считать.

Выводы

На протяжении XVII в. уровень грамотности жителей Московского царства, исключая духовенство и царских чиновников, в целом был невысоким. В среде служилых дворян в разных регионах доля грамотных составляла 25–45 % [Лаптева, 2010, с. 509–511]. Такая ситуация сохранялась до середины XVIII в., несмотря на попытки Петра I ввести светские «цифирные школы» для представителей разных сословий.

Сибирь не была исключением, хотя сословная структура ее населения формировалась из служилых людей разных национальностей и социального статуса. В их число входили представители европейских стран – немцы, поляки, прибалтийские народы, называемые «литвой». Они были не только хорошо знакомы с военным делом, но и отличались образованностью [Гончаров, Ивонин, 2006, с. 23–30].

Оценить реальный уровень грамотности сибирского населения весьма сложно даже на примере одного конкретного региона. Письменные источники дают информацию о потребностях и обеспечении населения Тары канцелярскими принадлежностями (чернила, бумага), ее дополняют археологические материалы – чернильницы, писало, церы и графии, бумага, перо, чернила, необходимые для письма. Имеются свидетельства стремления к улучшению «условий труда» – использованию более прогрессивного способа освещения.

Архивные документы содержат огромный массив информации о разных сферах жизни и занятиях тар-чан, например, о том, что назначенный в 1728 г. воеводой в Тару тобольский дворянин Дмитрий Рукин был не чужд «начатков просвещения»; в его личной библиотеке наряду с религиозными трудами были две книги светского содержания: «Книга нравоучителные повесте» и «Книга Феатрон»* [Служилые люди Сибири…, 2019, с. 768]. Однако эти источники не дают ответа на вопрос о том, как основная масса служилого населения, кроме грамотных и тех, за кого подписывались другие, отмечалась в получении жалования.

Археологические находки, обнаруженные как в Таре, так и в Ананьино, позволяют выявить социальные характеристики отдельных представителей служилого населения, поставить вопросы о назначении предметов, которые мы связываем с дощаными счетами, определяем как почтовый футляр; отметим, что ранее в Таре был обнаружен кожаный футляр для компаса [Осипов и др., 2017] – свидетельство знания морской грамоты.

Проведенный комплексный анализ археологических, письменных, исторических источников позволил определить уровень образованности жителей Тары и ее сельской округи в XVII–XVIII вв., выявить предметные маркеры умения читать, писать и считать в культурных слоях памятников, примерное количество грамотных людей в разных слоях общества, их социальную востребованность, степень репрезентативности письменных документов, роль и значение археологических материалов.

Работа выполнена в рамках Госзадания FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».

Список литературы Грамотность и навыки счета у жителей Тары и сельской округи в XVII-XVIII веках

- Балюнов И.В. Материальная культура населения города Тобольска конца XVI – XVII века по данным археологических исследований: дисс. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2014. – Т. 2. – 75 с.

- Беловинский Л.В. Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского народа XVIII – начало XX в. – М.: Эксмо, 2007. – 784 с.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2001–2004 гг.). – Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2008. – 296 с.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2005–2010 гг.). – Екатеринбург; Нефтеюганск: Институт археологии Севера, 2013. – 32 с.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: усадьба заполярного города. – Нефтеюганск; Екатеринбург: Караван, 2017. – 360 с.

- Вилков О.Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII в. – М.: Наука, 1967. – 324 с.

- Гоголев А.К. Форматы русских рукописных книг; соотношение систем измерения основных форматов книг: [электрон. ресурс]. – URL: http://www.lifeofpeople.info/LibraryOwnData/Conspect/22_76_21_s1.pdf (дата обращения 02.02.2022).

- Гончаров Ю.М., Ивонин А.Р. Очерки истории города Тары конца XVI – начала XX в. – Барнаул: Аз Бука, 2006. – 188 с.

- Гудков А.Г. Трость и свиток: инструментарий средневекового книгописца и его символико-аллегорическая интерпретация // Вестн. Православ. Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та. Сер. V: Вопросы истории и теории христианского искусства. – 2014. – Вып. 1 (13). – С. 19–46.

- Евангелие. – М.: Печатный двор, 1681 / Проект «...Явить миру Сийское сокровище»: Антониев-Сийский монастырь: из прошлого – в будущее» [электрон. ресурс]. – URL: https://siya.aonb.ru/index.php?num=2586 (дата обращения 02.12.2021).

- Записки путешествия академика Фалька. – СПб.: [При Имп. Академии наук], 1824. – 546 с. – (Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою Академиею наук, по предложению ее президента; т. VI).

- Зиняков Н.М. Чернометаллические изделия поселения Ананьино в Тарском Прииртышье: технологическая характеристика // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: Наука, 2017. – С. 427–438.

- Крих А.А. Русское население Тарского Прииртышья: историко-генеалогические очерки (XVII – начало XX века). – Омск: Наука, 2016. – 263 с.

- Лаптева Т.А. Провинциальное дворянство России в XVII веке. – М.: Древлехранилище, 2010. – 593 с.

- Лохнесское чудо. Анекдотический случай, происшедший с любителями истории: [электрон. ресурс]. – URL: https://7iskusstv.com/2013/Nomer8/Cajger1.php (дата обращения 25.01.2022).

- Миллер Г.Ф. История Сибири. – М.: Вост. лит., 1999. – Т. 1. – 630 с.

- Осипов Д.О., Татауров С.Ф., Тихонов С.С., Чёрная М.П. Коллекция кожаных изделий из Тары (по материалам раскопок 2012–2014 годов) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 1. – С. 112–120.

- Псалтырь. – М., 1636: [электрон. ресурс]. – URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000026822/ (дата обращения 14.12.2021).

- Рабинович М.Г. Раскопки 1946–1947 гг. в Москве на устье Яузы // Материалы и исследования по археологии Москвы. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – Т. 2. – С. 5–43. – (МИА; № 12).

- Симонов Р.А. К истории счета в допетровской Руси // Математика в высшем образовании. – 2010. – № 8. – С. 135–142. – Рец. на кн.: Цайгер М.А. Арифметика в Московском государстве XVI века. – Беер-Шева: Берилл, 2010.

- Словарь русского языка XI–XVII вв. – М.: Наука, 1980. – Вып. 7: К–Крагуяр. – 407 с.; 1988. – Вып. 14: Отрава–Персона. – 314 с.

- Служилые люди Сибири конца XVI – начала XVIII в.: энцикл. словарь / отв. ред. И.Н. Каменецкий. – М.; СПб.: Нестор-История, 2019. – 1006 с.

- Спасский И.Г. Происхождение и история русских счетов // Историко-математические исследования. – М.: Гос. изд-во технико-технич. лит., 1952. – Вып. V. – С. 269–420.

- Столярова Л.В., Каштанов С.М. Книга в Древней Руси (XI–XVI вв.). – М.: Рос. фонд содействия образованию и науке, 2010. – 448 с.

- Тара в XVI–XIX веках – российская крепость на берегу Иртыша. – Омск: Амфора, 2014. – 332 с.

- Татауров С.Ф. Археологические свидетельства торговых отношений в г. Таре в XVII–XIX вв. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2017. – № 46. – С. 103–109.

- Татауров С.Ф. Освещение жилых, административных и храмовых комплексов в городе Таре в XVII–XIX вв. // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2019. – № 1 (44). – С. 37–44.

- Татауров С.Ф., Татауров Ф.С. Жилой комплекс XVII века в городе Таре в исследованиях 2021 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. XXVII. – С. 669–673.

- Татауров С.Ф., Тихонов С.С. Могильник Бергамак II // Археолого-этнографические комплексы: проблемы культуры и социума (культура тарских татар). – Новосибирск: Наука, 1996. – Т. 1. – С. 58–84.

- Татауров С.Ф., Федотова И.В. Археологические материалы из раскопок в г. Таре в собрании Омского государственного историко-краеведческого музея (раскопки 2009–2017 гг.): каталог. – Омск: Золотой тираж, 2018. – 48 с.

- Татауров Ф.С. Перстни и кольца как элемент социально-культурного облика русского населения Западной Сибири XVII–XIX вв. (по материалам археологических исследований) // Тр. VI (XXII) Всерос. археол. съезда в Самаре: в 3 т. – Самара: Самар. гос. соц.-пед. ун-т, 2020. – Т. III. – С. 55–56.

- Татаурова Л.В. «В горнице моей светло»: осветительные приборы в русских жилищах (по материалам археологических комплексов XVII–XVIII вв. Омского Прииртышья) // Культуры и народы Северной Евразии: взгляд сквозь время. – Томск: Д’Принт, 2017. – С. 167–171.

- Татаурова Л.В. Эволюция жилищного комплекса (по материалам раскопок русской деревни XVII–XVIII веков Ананьино-1) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 342–346.

- Татаурова Л.В. Методические аспекты формирования археологического источника Нового времени // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2021. – № 69. – С. 67–72.

- Татаурова Л.В., Крих А.А. Система обеспечения сибирской деревни Ананьино в XVII–XVIII вв. (по археологическим и письменным источникам) // Былые годы. – 2015. – Т. 37, вып. 3. – С. 479–490.

- Татаурова Л.В., Некрасов А.Е. Промысел пернатой дичи русским населением Тарского Прииртышья в XVII–XIX вв.: письменные и археологические источники // Stratum plus. – 2021. – № 6. – С. 75–86.

- Татаурова Л.В., Сопова К.О. Русская деревня Ананьино: археологические хронологии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. –Т. XXVII. – С. 678–684.

- Цветкова Г.Я. Город на реке Аркарке // Тарская мозаика: (История края в очерках и документах 1594–1917 гг.). – Омск: Кн. изд-во, 1994. – С. 6–45.

- Чёрная М.П. Воеводская усадьба в Томске. – Томск: Д’Принт, 2015. – 276 с.