Гравировки на склоне горы Дялбак в Восточном Алтае

Автор: Константинов Н.А., Константинова Е.А., Урбушев А.У.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения местонахождения петроглифов в Улаганском р-не Республики Алтай. Наскальные рисунки выполнены в технике гравировки преимущественно на горизонтальных плоскостях девонского песчаника на склоне горы, которая находится на северо-восточной окраине с. Балыктуюль. Подробно описывается методика документирования памятника. Фотофиксация проводилась при естественном боковом освещении, некоторые участки плоскостей фиксировались с использованием внешней вспышки. Копирование гравировок осуществлялось в основном на планшетном компьютере. На основании визуальных наблюдений определяется состояние плоскостей с гравировками, дается заключение об основных угрозах для изображений и предлагаются меры, направленные на обеспечение сохранности памятника. Большое внимание уделяется описанию камней и плоскостей с изображениями. Установлено, что основной массив гравировок относится к раннему Средневековью. Зафиксированные на Дялбаке сюжеты и образы находят параллели в изобразительном искусстве населения Центральной Азии. Выделяются сцены охоты, боя, отдельные изображения луков и колчана, связанные с культом оружия и воинской идеологией. Два воина показаны вооруженными копьями со знаменами. Представлены изображения горных козлов, оленей и кабанов. Выявлены некоторые редкие сюжеты: изображения юрт и сцена «встречи» самки и самца марала, связанная с культом плодородия. Отдельные фигуры отнесены к эпохе поздней бронзы (изображение колесницы) и этнографическому времени (гравировки на отдельном небольшом камне).

Гравировки, алтай, тюркское время, раннее средневековье, дялбак, сцена охоты, колесница

Короткий адрес: https://sciup.org/145146015

IDR: 145146015 | УДК: 903.27 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.059-069

Текст научной статьи Гравировки на склоне горы Дялбак в Восточном Алтае

Петроглифы считаются наиболее многочисленной категорией археологических памятников Алт ая, но в силу ряда факторов природного и антропогенного характера они являются одними из самых уязвимых объектов. Документирование памятников наскального искусства затруднено ввиду их широкого

А

Б территориального распространения, а также сложности фиксации многих изображений, в т.ч. гравировок, выполненных тонкими прочерченными или прорезанными линиями. Однако благодаря совершенствованию исследовательского процесса сегодня имеется возможность более полного документирования этих памятников.

Как изобразительный источник гравированные изображения обладают особым потенциалом благодаря проработке мелких деталей. Из всего массива наскальных рисунков Алтая уверенно выделяются раннесредневековые гравировки [Черемисин, 2004, с. 39]. К раннему Средневековью относится местонахождение Дялбак в Улаганском р-не Республики Алтай, исследованное в 2017–2018 гг.

Археологические памятники в долине р. Бол. Улаган (Во сточный Алтай) привлекают внимание исследователей, как минимум, с по следней трети XIX в. Первые раскопки в этом районе были проведены в 1890 г. Н.С. Гуляевым; он, вероятно, вскрыл здесь средневековое погребение [Отчет..., 1901, с. 84]. Однако известность памятники в указанной долине получили благодаря работам на Пазы-рыкском могильнике, которые проводились в 1929 и 1947–1949 гг. С.И. Руденко [1953] и М.П. Грязновым [1950]. В более позднее время в данном районе исследователями отмечались кроме многочисленных погребально-поминальных комплексов и памятники наскального искусства [Сорокин, Чумакаев, 1971; Марсадолов, 1981, с. 196; Суразаков, 1983, с. 165; Кубарев В.Д., Маточкин, 1992, с. 17, 21]. В 2017– 2018 гг. нами обследовались отдельные участки долины с целью поиска и фиксации петроглифов, а также детально изучались гравировки на местонахождении Дялбак. Результаты исследований памятника представлены в настоящей статье.

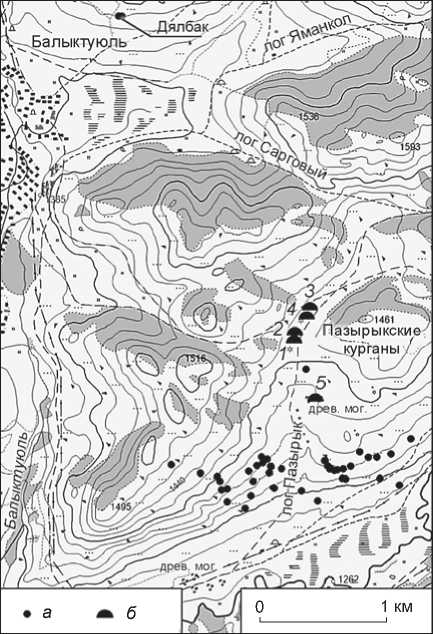

Памятник находится на северо-восточной окраине с. Балыктуюль в Улаганском р-не, на склоне горы Дялбак (алт. jалбак – широкий, плоский; плато [Молчанова, 1979, с. 175]) (рис. 1, 2). Рисунки выполнены на горизонтальных плитах девонского песчаника, незначительно выступающих над уровнем современной поверхности (рис. 3, А ). Плоскости с рисунками сильно поросли лишайниками, на них имеются трещины. Петроглифы были найдены сотрудником Курайской геологической партии В. Бутвиловским в 1979 г. Спустя два года местонахождение обследовалось археологом А.С. Васютиным. Информация о памятнике содержится в его отчете о полевых исследо-

Рис. 1. Местонахождение петроглифов Дялбака ( А ) и петроглифов, обследованных в окрестностях с. Балыктуюль в 2017–2018 гг. ( Б ).

а – петроглифы; б – Пазырские курганы.

Рис. 2. Гора Дялбак (стрелками показаны места расположения петроглифов на склоне). Вид с юга.

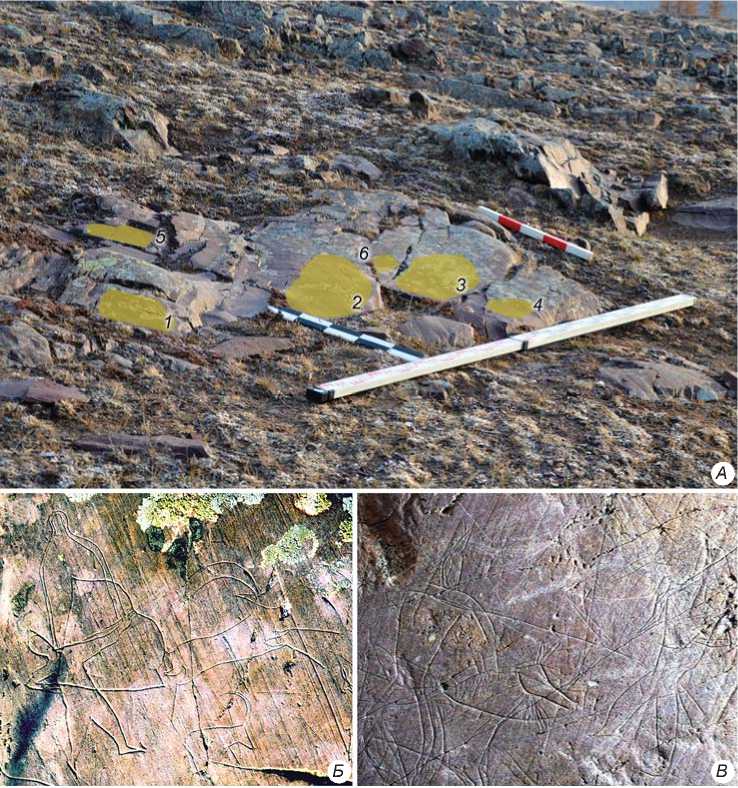

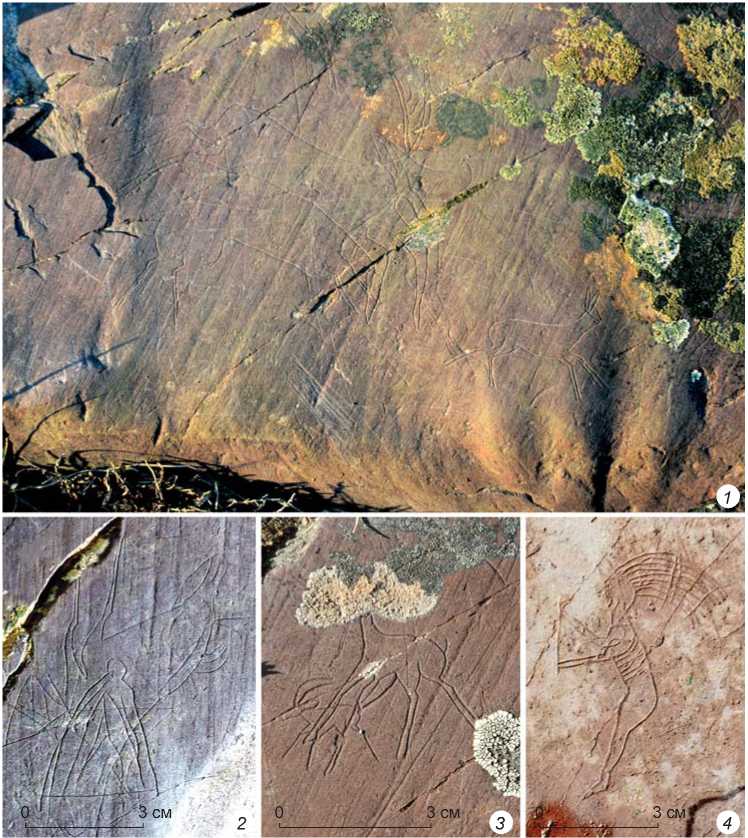

Рис. 3. Общий вид камня 1 ( А ) и детали композиций на нем ( Б , В ).

А – скальный выход (заливкой и цифрами обозначены плоскости с гравировками); Б – сцена охоты на плоскости 1;

В – деталь сцены боя всадника с пешим воином на плоскости 3.

ваниях, хранящемся в архиве Института археологии РАН (Р-1, № 8571). В научной литературе имеются только краткие упоминания о памятнике [Васютин, 1983; Кубарев В.Д., Маточкин, 1992, с. 58].

Нами проведено документирование петроглифов с частичной очисткой плоскостей от лишайников. Были зафиксированы сюжеты и образы, позволяющие в значительной степени расширить корпус изобразительных источников эпохи раннего Средневековья. Кроме того, на основе визуальных наблюдений сделано заключение о сохранности плоскостей с рисунками и предложены меры, направленные на сохранение памятника.

Материал и методы

Методика документирования

Памятник осмотрен в 2017 г.; проведена первичная фотофиксация плоскостей с гравировками, установлены GPS-координаты двух плит с рисунками и снят план памятника. В октябре 2018 г. памятник обследовался повторно; были отмечены неизвестные ранее плоскости с рисунками и проведена съемка гравировок. Из-за лишайников часть композиций была неразличима, поэтому на отдельных участках поверхность расчищалась при помощи заостренных деревянных палочек.

Фотофиксация проводилась при боковом освещении по методике, успешно зарекомендовавшей себя при работе на многих памятниках с гравировками [Миклашевич, Бове, 2014, с. 75]. Съемка осуществлялась при естественном освещении в утреннее и вечернее время, т.е. при разном направлении света. Отдельные детали гравировок снимались с использованием внешней выносной вспышки. Фотографирование выполнялось полупрофессиональной зеркальной камерой Nikon D3200 со светосильным объективом Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G с фиксированным фокусным расстоянием и обычным зум-объективом Nikon AF-S DX Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G. Съемка производилась в ортогональной плоскости для последующей прорисовки в графических программах.

После сращивания отдельных изображений в графических компьютерных программах прорисовка выполнялась на планшетном компьютере Apple Ipad 2018. Экран данного планшета имеет функцию распознавания силы нажатия, благодаря чему толщина линии при рисовании задается нажатием стилуса. В этом случае нет необходимости прерываться для переключения толщины прорисовываемой линии при изменении мощности гравировки, что в какой-то степени ускоряет процесс копирования. Отрисовка на планшете проводилась в приложении Procreate, дополнительная обработка осуществлялась также на компьютере.

Состояние плоскостей

Петроглифы Дялбака располагаются на плоскостях четырех скальных выходов и одного отдельного небольшого окатанного камня мелкозернистого девонского полимиктового песчаника красного цвета, ме стами рассланцованного (рис. 3). Плоскости с изображениями находятся практически на одном уровне с дневной поверхностью и параллельны склону горы. На скалах с рисунками имеются различные литофиты (которые произрастают в трещинах), локальные почвенные наслоения, колонии накипных лишайников, сколы (по краям), каверны, современные изображения в виде неопределенных линий и набросков рисунка. Плоскости покрыты многочисленными трещинами отрыва шириной от менее 1 мм до нескольких сантиметров. Крупные изогнутые рваные трещины, заполненные почвой, простираются от одного края поверхностей до противоположного. Зафиксированы корковые отслоения и чешуйчатые шелушения, которые являются одними из провокаторов активной деградации горной породы. Патина на скальной поверхности толщиной ок. 1 мм имеет однородный красновато-коричневый цвет. На плоскостях она на несколько тонов светлее основного цвета под лихенофлорой, что выяснилось после локального удаления растений.

Памятник наскального искусства находится in situ в историко-природной среде, где протекают гидрологические, геохимические, биологические процессы, оказывающие деструктивное воздействие на него. Атмосферные осадки проникают в пористую структуру камня, а при резких перепадах температуры, особенно в осенний и весенний периоды, вода в камне замерзает и увеличивается в объеме в несколько раз, деформируя и разрушая камень. Вместе с осадками в трещины проникают пылевые и биологические загрязнения, которые, накапливаясь, производят такой же разрушительный эффект. Памятник находится на южном склоне горы и подвергается усиленной инсоляции, вследствие чего увеличивается разность температур в структуре горной породы, крупные колонии лихенофлоры на плоскостях с петроглифами в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают органические кислоты и другие реакционноспособные продукты [Дэвлет Е.Г., 2002, с. 115–116]. Последние два фактора также способствуют поверхностной деструкции скал.

В связи с обозначенными проблемами и прослеживающейся разрушительной тенденцией, вызванной в большей степени морозным и биогенным выветриванием скальных плоскостей с петроглифами, встает вопрос о применении превентивных мер по консервации памятника для его сохранения. Например, следу- ет обеспечить отведение с верхней части склона дождевых вод, которые несут с собой частички почвы, остающиеся в породе. Для проведения подобных работ необходимо изучить физические и химические свойства горной породы петрографическими методами, провести рентгеноструктурный анализ, а также исследовать поверхность каменной подложки неразрушающим ультразвуковым методом и методом Карстена. Влажность на скальных выходах провоцирует рост биологических агентов и физическое растрескивание плоскостей – одни из главных причин разрушения. Для предотвращения дальнейшей деструкции придется прибегнуть к методам прямой консервации и заполнить трещины и каверны специальным составом на основе кремнийорганических соединений, отслаивающиеся корки закрепить т.н. методом отбортовки, чтобы пылевые и биологические загрязнения не проникали в структуру камня.

Важно отметить, что находящиеся близ села скалы с рисунками постоянно испытывают антропогенное воздействие. В частности, козы и овцы, перемещаясь в больших количествах по склону, поднимают пыль, оседающую на плоскостях, провоцируют скатывание на них отдельных мелких и крупных камней, а также оставляют царапины и продукты жизнедеятельности в виде экскрементов и урины. Последние в силу своего химического состава могут привести к изменению минерального состава поверхности породы и образованию соли [Там же, с. 113–115].

Описание плоскостей

Камень 1. Находится в западной части памятника. Размеры скального выхода 2,4 × 1,7 м. Рисунки нанесены техникой гравировки на ровных участках, отделенных друг от друга рельефом камня и трещинами.

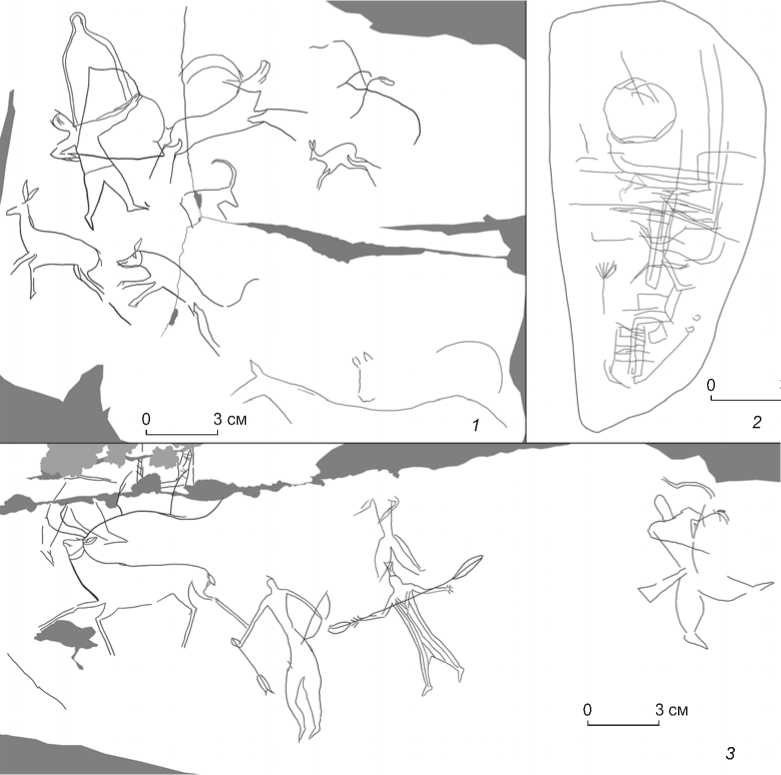

Плоскость 1. Находится в западной части скального выхода (рис. 3, А ). Плоскость имеет небольшой уклон по склону горы и обращена на юг. В верхней части изображена сцена охоты пешего лучника на горного козла (рис. 3, Б ; рис. 4, 1 ). Над вытянутой рукой

3 cм

Т“

3 cм \

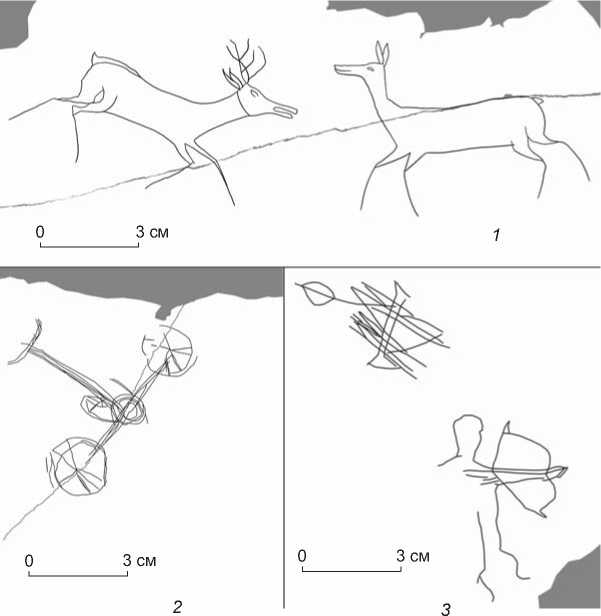

Рис. 4. Петроглифы на камнях 1, плоскость 1 ( 1 ); 5 ( 2 ) и 2 ( 3 ).

лучника показана юрта (?). Выгравированы фигуры кабана и других копытных животных. В нижней части читается выгравированное тонкими линиями зооморфное изображение.

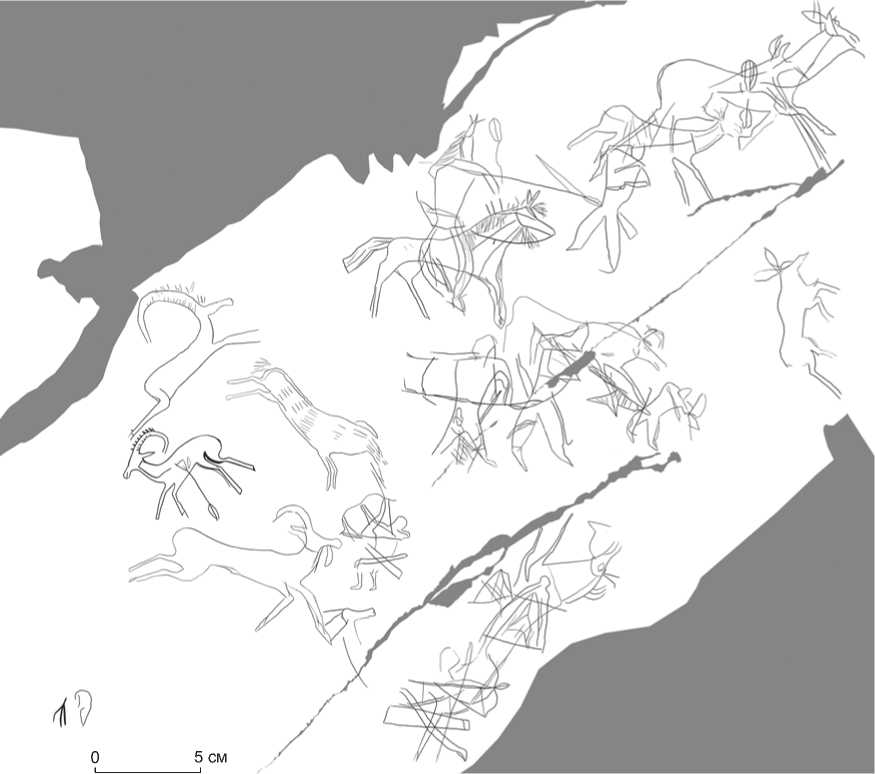

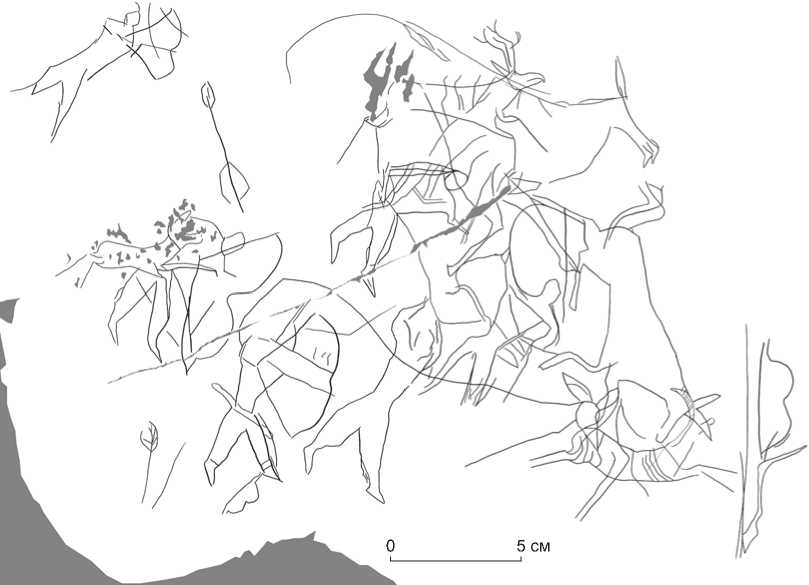

Пло ско сть 2. Находится в юго-восточной части скального выхода (см. рис. 3, А ). В центральной части отображена двухъярусная батальная сцена (рис. 5; 6, 1 ). В верхнем ярусе – схватка конного копейщика с пешим воином. Копейщик изображен в шлеме с высоким плюмажем и бармицей (?) (см. рис. 3, В ). У копья показаны наконечник и длинное треугольное знамя. Выгравированы некоторые детали узды лошади, прорисована грива с торчащими тремя шипами. Ниже изображены три пеших воина, у двух из них показаны копья. У среднего воина на копье видно знамя с треугольным вырезом. Эта фигура перекрыта незавершенным изображением животного. В верхней и нижней частях плоскости показаны различные животные, среди которых хорошо определяются горные козлы. В нижней части выгравированы изображения лучника и юрты (?) (рис. 7, 2 ).

Плоскость 3. Находится в южной части скального выхода (см. рис. 3, А ). В центральной части прослеживается батальная (?) сцена с пешими воинами (рис. 8). Читаются изображения трех лучников, копейщика (?) и еще одного персонажа с вытянутым предметом (клинковое оружие ?). Имеется несколько изображений животных. На правом и левом (внизу) краях плоскости – два отдельных изображения лука.

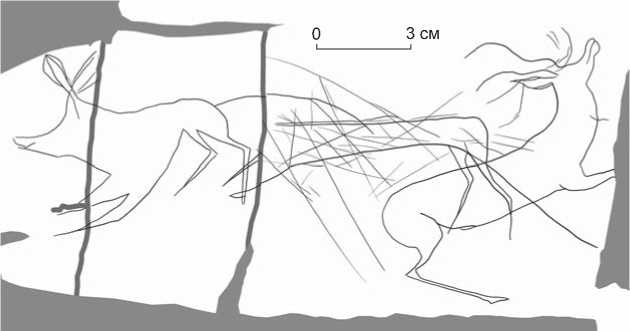

Плоскость 4. Находится в южной части скального выхода. Плоскость с гравировками отделена от плоскости 3 глубокой трещиной (см. рис. 3, А ). На свободном от лишайника участке прослеживаются изображения копытных животных (см. рис. 7, 1 ). Большая часть изображений на плоскости скрыта лишайниками.

Плоскость 5. Находится в северной части скального выхода (см. рис. 3, А ). Плоскость разделена трещинами, две из них глубокие; три части плоскости расположены на разной высоте. Показаны две фигуры животных, возможно, оленя и кабана (рис. 9). Изображение оленя перекрывает еще одну незаконченную фигуру животного.

Рис. 5. Петроглифы на камне 1, плоскость 2.

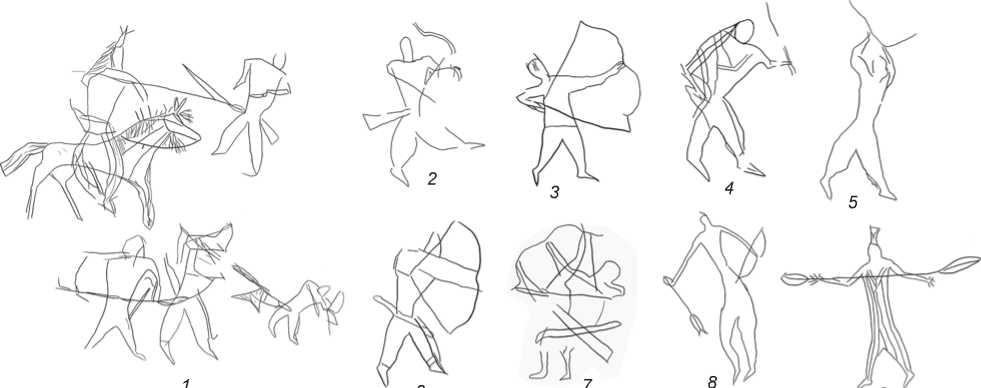

Рис. 6. Антропоморфные изображения и сцена боя на камнях 1 ( 1–8 ) и 2 ( 9 ).

Рис. 7. Петроглифы на камне 1, плоскости 4 ( 1 ), 2 ( 2 ), 6 ( 3 ) и камне 3 ( 4 ).

Рис. 8. Петроглифы на камне 1, плоскость 3.

Рис. 9. Петроглифы на камне 1, плоскость 5.

Плоскость 6. Отделена глубокими трещинами от плоскостей 2 и 3 (см. рис. 3, А ). Изображены два копытных животных (см. рис. 7, 3 ). Голова крупного перекрыта лишайником.

Камень 2. Узкая горизонтальная плоскость на скальном выходе, расположенном к СВ от камня 1. Размеры плоскости с петроглифами ок. 0,5 × 0,2 м. На плоскости выгравированы несколько антропоморфных фигур и изображение оленя (см. рис. 4, 3). Обращает на себя внимание фигура человека, на теле которого выгравированы вертикальные полосы (см. рис. 6, 9). Вероятно, таким образом показана одежда, линии ограничиваются треугольным «вырезом». По верхнему краю часть выгравированных фигур перекрыта лишайником.

Камень 3. Небольшая горизонтальная плоскость подтреугольной формы находится в восточной части памятника, к СЗ от камня 4. Ее размеры составляют 0,3 × 0,4 м. Выгравировано профильное изображение антропоморфного персонажа (?) (см. рис. 7, 4 ). Показаны длинные волосы, поперек которых прочерчены три линии. Одной короткой линией обозначен предмет в руках.

Камень 4. Находится в восточной части памятника. В восточной части склона наблюдаются только отдельные горизонтальные скальные плоскости. Размеры плиты 4,3 × 1,6 м, вытянута по линии З – В.

Плоскость 1. На северном краю центральной части плиты изображены обращенные друг к другу самка и самец марала (рис. 10, 1 ).

Плоскость 2. В западной части плиты в характерном стиле выгравирована двухколесная колесница. Несколькими прочерченными линиями обозначены ось и дышло. На конце дышла выгнутой линией показано приспособление для крепления упряжных животных (рис. 10, 2 ).

Плоскость 3. В восточной части камня имеется изображение лучника, на небольшом расстоянии от него находятся изображения какого-то предмета (колчан ?), покрытого прочерченными линиями, и стрелы (рис. 10, 3 ).

Камень 5. Отдельный небольшой окатанный камень, находится в 0,5 м к ЮВ от камня 4. На плоской стороне гальки выгравированы линии (см. рис. 4, 2 ). К сожалению, по ним невозможно полностью реконструировать фигуру.

Рис. 10. Петроглифы на камне 4, плоскости 1 ( 1 ), 2 ( 2 ), 3 ( 3 ).

Датировка и аналогии гравировкам Дялбака

Все изображения выполнены в технике гравировки [Миклашевич, 2012, с. 158]. Подавляющее большинство относится к раннему Средневековью, отдельные петроглифы принадлежат другим периодам. Однако изображения разного времени кардинально не различаются по цвету прочерченных линий и степени па-тинированности. Это объясняется прежде всего тем, что линии, процарапанные на поверхности девонского песчаника, без подновления очень быстро становятся плохо различимыми из-за выветривания и быстрого образования патины [Мухарева, 2017, c. 127]. Кроме того, цвет патины нивелировался под слоем лишайника на части гравировок. Группировка изображений по хронологии проведена с учетом стилистики, характерных сюжетов и образов.

Самым ранним следует считать изображение колесницы на камне 4 (см. рис. 10, 2). Подобные рисунки были очень широко распространены на территории Евразии [Новоженов, 2012]. Изображения, представленные в Центральной Азии, относятся преимущественно к эпохе поздней бронзы [Кубарев В.Д., 2004, с. 16], хотя некоторые из них связаны с началом раннескифского времени [Чугунов, 2008, с. 65]. При нанесении рисунков использовалась, как правило, техника выбивки; техника гравировки применялась достаточно часто при изображении колесниц и их деталей [Черемисин, 2006, с. 94, рис. 1–8].

Самыми поздними среди петроглифов Дялба-ка являются гравировки, которые были нанесены на небольшой окатанный камень 5 (см. рис. 4, 2 ), находящийся рядом с камнем 4. Эти гравировки предварительно могут быть отнесены к изображениям этнографического времени [Гричан, 1987; Дэвлет М.А., 1988].

Большинство составляют изображения раннего Средневековья. В целом, это памятник петроглифов тюркского времени. Среди них выделяются почти 20 антропоморфных изображений. Часть из них включена в сцены боя и охоты. Например, выгравированные фигуры антропоморфных персонажей четко определяются в двух сценах охоты пеших лучников на горных козлов на камне 1 (плоскости 1 и 2) (см. рис. 4, 1; 5). К числу батальных относятся две сцены на камне 1 (плоскости 2 и 3). В них участвуют один всадник и пешие воины. Изображение всадника и его лошади отличается детальной проработкой. Два воина в сцене на плоскости 2 вооружены копьями со знаменами разной формы (см. рис. 6, 1). У конного копейщика знамя вытянутой треугольной формы, у пешего – более сложной формы, с треугольным вырезом. Изображения знаменосцев также достаточно широко распространены в петроглифах Центральной Азии. Большое разнообразие форм знамен, известных по петроглифам [Советова, Мухарева, 2005, с. 95], затрудняет определение использования конкретных типов знамен населением Центральной Азии и Южной Сибири тюркского времени.

В батальной сцене на плоскости 3 участвуют лучники, копейщик и воин, вооруженный предположительно клинковым оружием (см. рис. 6, 4 ). Все лучники, выгравированные на склоне горы Дялбак, вооружены М-образными луками (см. рис. 6). Как правило, у луков выделены рога и натянутая тетива. В некоторых случаях читаются налучье и колчан, привязанные к поясам антропоморфных персонажей (см. рис. 6, 2, 6, 7 ).

Необходимо также отметить два отдельных изображения луков на плоскости 3 (см. рис. 8) и колчана на камне 4 (см. рис. 10, 3 ), которые можно рассматривать как проявление культа оружия [Кубарев В.Д., 2003, с. 26]. Отдельные изображения колчанов и налучий известны по раннесредневековым петроглифам, но в них они обычно связаны с участвующими в сценах людьми [Кубарев Г.В., 1998, с. 191, рис. 3].

Среди антропоморфных фигур особый интерес вызывают две. Первая находится в центре плоскости на камне 2 (см. рис. 6, 9 ). Тело персонажа покрыто продольными линиями, а на груди обозначен треугольный «вырез»; показаны вытянутый головной убор с прямым верхом, внутри которого треугольный «вырез», расставленные в стороны руки с пальцами. В руках – вытянутый предмет, напоминающий изображения стрел с наконечником и оперением. Другой антропоморфный персонаж изображен на камне 3 в профиль (см. рис. 7, 4 ). Его тело покрыто штриховкой, длинные распущенные волосы «перехвачены» тремя поперечными линиями. В верхней части туловища – несколько поперечных линий. В руках изображен небольшой продолговатый предмет. Если отнесение первой фигуры к раннему Средневековью не вызывает больших сомнений, то хронологическая принадлежность второй не так очевидна. По отдельным особенностям это изображение можно лишь предположительно связать с тюркским временем.

Обращают на себя внимание две фигуры на камне 1: возможно, это изображения юрт. Первая гравировка находится на плоскости 1 (см. рис. 3, Б). Изображение нанесено над плечом и рукой охотника (на заднем плане ?). Стены и крыша юрты показаны двойной линией, а низ – одной. В верхней части прорисован выступ – дымоходное отверстие. На плоскости 2 также имеется изображение юрты (см. рис. 7, 2). Фигура треугольной формы заполнена несколькими наклонными линиями. В верхней части также имеется округлый выступ – вероятно, дымоходное отверстие. Рисунки юрт достаточно редки, они известны в изобразительных источниках, относящихся к раннему Средневековью [Худяков, Табалдиев, Солтонбаев, 1997, рис. 2, 2; Кубарев Г.В., 2003; Мухарева, Совето-ва, 2012, с. 73–74, рис. 7, 8].

Среди большого количества изображений копытных животных выделяются фигуры горных козлов и оленей с рогами. Чуть более многочисленны изображения копытных (оленей ?) без рогов. Две фигуры на плоскостях 1 и 5 могут рассматриваться как изображения кабанов. Выделяется сюжет с парой оленей – обращенных друг к другу самки и самца марала. Вероятно, эта сцена связана с культом плодородия.

Заключение

Местонахождение Дялбак, расположенное в Восточном Алтае, включает прекрасные образцы наскального искусства раннего Средневековья. Подавляющая часть гравировок относится именно к этому времени, однако на памятнике имеются также отдельные изображения других периодов. Самым ранним можно назвать изображение колесницы, относящееся к эпохе поздней бронзы. Скорее всего, именно в этот период скальные выходы на склоне горы впервые привлекли внимание древних художников.

Выделяются популярные в наскальном искусстве тюркского времени сюжеты боя, охоты и сцена «встречи» самки и самца марала. Отдельные изображения и сюжеты могут быть связаны с культами оружия (отдельные изображения луков) и плодородия (парное изображение оленей). Некоторые гравированные изображения благодаря детальной проработке можно использовать для реконструкции костюма, комплекса вооружения, снаряжения верхового коня и т.д.

Значительная часть плоскостей с петроглифами была покрыта лишайниками; на небольших участках проводилась расчистка. Однако некоторая часть изображений о сталась скрытой. Последующая очистка оставшихся участков плоскостей в какой-то степени позволит уточнить состав сюжетов и образов. В дальнейшем планируется проводить мониторинг изменений расчищенных участков и сохранности плоскостей.

Исследование гравировок Дялбака расширяет ис-точниковую базу по памятникам наскального искусства Алтая. Проведенные наблюдения над сохранностью плоскостей позволили определить основные угрозы для памятника и наметить пути их устранения.

Исследование проведено за счет гранта Президента РФ для поддержки молодых российских ученых МК-1413.2019.6.

Список литературы Гравировки на склоне горы Дялбак в Восточном Алтае

- Васютин А.С. Исследования древнетюркских оградок в горном Алтае // АО 1981 года. – М.: Наука, 1983. – С. 192.

- Гричан Ю.В. Новые материалы по изобразительному искусству Горного Алтая // Традиционные верования и быт народов Сибири. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 178–201.

- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. – Л.: ГЭ, 1950. – 92 с.

- Дэвлет Е.Г. Памятники наскального искусства: изучение, сохранение, использование. – М.: Научн. мир, 2002. – 240 с.

- Дэвлет М.А. К интерпретации изображений на камне с р. Елангаш // Археология Горного Алтая. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1988. – С. 141–157.

- Кубарев В.Д. Военные сюжеты и культ оружия в петроглифах Алтая // Древности Алтая. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2003. – № 11. – С. 23–35.

- Кубарев В.Д. Лошади и колесницы в петроглифах Монгольского Алтая // Древности Алтая. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2004. – № 12. – С. 12–27.

- Кубарев В.Д., Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1992. – 124 с.

- Кубарев Г.В. К вопросу о саадачном или «стрелковом» поясе у древних тюрок Алтая // Древности Алтая. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 1998. – С. 190–197. – (Изв. лаборатории археологии; № 3).

- Кубарев Г.В. Жанровая сцена из Бичикту-Бома // Степи Евразии в эпоху средневековья: мат-лы международ. научн. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. М.П. Грязнова. – СПб., 2003. – Кн. II. – С. 242–246.

- Марсадолов Л.С. Исследования в Онгудайском и Улаганском районах Горного Алтая // АО 1980 года. – М.: Наука, 1981. – С. 195–196.

- Миклашевич Е.А. Техника гравировки в наскальном искусстве скифского времени // Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. – М.; Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. – С. 157–202. – (Тр. САИПИ; вып. IX).

- Миклашевич Е.А., Бове Л.Л. Гравировки на скалах Хакасии: новые технологии документирования // Тр. IV Всерос. археол. съезда. – Казань: Отчество, 2014. – С. 75–79.

- Молчанова О.Т. Топонимический словарь Горного Алтая. – Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во. Горно-Алт. отд-ние, 1979. – 379 с.

- Мухарева А.Н. Новые гравированные изображения эпохи енисейских кыргызов на скалах Минусинской котловины: возможности документирования. – Барнаул: Алт гос. ун-т, 2017. – С. 126–129. – (Тр. V (XXI) Всерос. археол. съезда в Барнауле – Белокурихе; т. III).

- Мухарева А.Н., Советова О.С. О некоторых сюжетах петроглифов горы Большой Улаз на Среднем Енисее // Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. – М.; Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. – С. 67–75. – (Тр. САИПИ; вып. IX).

- Новоженов В.А. Чудо коммуникации и древнейший колесный транспорт Евразии. – М.: Таус, 2012. – 500 с.

- Отчет императорской археологической комиссии за 1889 год. – СПб.: Тип. Гл. управления уделов, 1901. – 191 с., 7 табл.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: АН СССР, 1953. – 402 с., 120 табл.

- Советова О.С., Мухарева А.Н. Об использовании знамен в военном деле средневековых кочевников (по изобразительным источникам) // Археология Южной Сибири. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – Вып. 23. – С. 92–105.

- Сорокин С.С., Чумакаев В.Ф. Наскальные изображения в районе Пазырыка. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1971. – С. 140–146. – (Уч. зап. ГАНИИИЯЛ; вып. 10).

- Суразаков А.С. О совещании по итогам полевых исследований 1982 г. в Горно-Алтайском НИИИЯЛ // Археологические исследования в Горном Алтае в 1980–1982 годах. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1983. – С. 163–166.

- Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., Солтобаев О.С. Новые находки предметов изобразительного искусства древних тюрок на Тянь-Шане // РА. – 1997. – № 3. – С. 142–148.

- Черемисин Д.В. Результаты новейших исследований петроглифов древнетюркской эпохи на юго-востоке Российского Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 1. – С. 39–50.

- Черемисин Д.В. К дискуссии об информативности петроглифов и методах их изучения // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 3. – С. 89–100.

- Чугунов К.В. Плиты с петроглифами в комплексе кургана Аржан-2 (к хронологии аржано-майэмирского стиля) // Тропою тысячелетий: сб. научн. трудов, посвящ. Юбилею Марианны Арташировны Дэвлет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 53–69.