Гребни IX-XIII веков из раскопок археологических памятников на севере Западной Сибири

Автор: Кардаш О.В., Пономарева Т.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (50), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается серия деревянных и костяных гребней IX-XIII вв., обнаруженных на археологических памятниках в Среднем и Нижнем Приобье. Гребни из материалов раскопок городищ Стрелка и Бухта Находка публикуются впервые. Приводится подробное морфологическое описание изделий и рассматривается семантика некоторых орнаментов. Анализ предметов произведен с привлечением ранее опубликованных аналогичных изделий. У аборигенного населения севера Западной Сибири до XIII в. в основном бытовали односторонние цельные гребни. Позднее они постепенно были вытеснены импортными изделиями древнерусского облика или аналогичными, выполненными на месте по ввезенным образцам. Средневековые односторонние гребни рассматриваются не только как предмет гигиены. Предполагается и обосновывается несколько функций, это - элемент прически, оберег.

Северо-западная сибирь, ханты-мансийский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ, р. обь, р. большой юган, обская губа, самоеды, остяки, гребни

Короткий адрес: https://sciup.org/14522924

IDR: 14522924 | УДК: 904

Текст научной статьи Гребни IX-XIII веков из раскопок археологических памятников на севере Западной Сибири

До настоящего времени вопрос о культурном, историческом и этническом единстве населения рассматриваемого региона остается нерешенным. По мнению ряда исследователей, население северной части Западной Сибири на протяжении длительного времени составляли близкие в культурном отношении предки обских угров и самодийцев [Чернецов, 1957, с. 180; Косарев, 1991, с. 12–29; Хлобыстин, 1993, с. 26; Семенова, 2001, с. 180, 181; Могильников, 1997, с. 206, 207; и др.]. Период, о котором пойдет речь, соотносится с кинтусовским этапом обь-иртышской культурно-исторической общности, датируемой в настоящее время концом IX – серединой XIII в. [Чемякин, Карачаров, 2002, с. 57]. Именно с этим периодом ряд исследователей начиная с В.Н. Чернецова [1957, с. 180] связывает начало формирования культуры ныне живущих угров и самодийцев.

Полученные нами в результате собственных исследований новые материалы, содержащие, помимо мор- фологической, знаково-символическую информацию, позволяют не только расширить круг археологических источников, но и представить данные, по которым можно судить о процессах формирования элементов культуры современных аборигенных народов Северо-Западной Сибири – хантов, манси, ненцев и селькупов. Основные задачи настоящего исследования – введение в научный оборот новых источников – археологических гребней, их анализ с привлечением ранее опубликованных аналогичных изделий, происходящих с памятников Северо-Западной Сибири и сопредельных территорий, обобщающая характеристика этой категории вещей на хронологическом отрезке с IX по XIII в.

Гребни в традиционной культуре

Терминологически, говоря о гребнях, мы имеем в виду только тот вид изделий, основное функциональное назначение которого связано с гигиеной,

укладкой и украшением прически. Морфологически, это пластина с зубцами, расположенными с одной или двух сторон, изготовленная из цельной заготовки либо составная [Крыласова, 2007, с. 248; Брей, Трамп, 1990, с. 66]. Гребень в традиционной культуре многих народов Евразии имел и имеет не только утилитарное, но и идеологическое значение. В мировой культуре он является частым атрибутом мифологических существ и наделяется магическими свойствами [Мифы народов мира, 1980, с. 47, 181, 574 и др.].

В этнографической литературе сведения о гребнях аборигенных народов Северо-Западной Сибири немногочисленны [Народы Западной Сибири…, 2005; Лукина, 1985; Сирелиус, 2001, с. 277–278, 322]. Материалами для изготовления гребней служили дерево и кость, хотя встречаются и изделия из металла [Алексашенко, Перевалова, 2001, с. 177; Мартин, 2004, с. 31].

Гребень входил в круг значимых родовых предметов. У хантов существовал запрет брать его в семью мужа в качестве приданого, а также класть в могилу в составе погребального инвентаря, т.к. это может грозить родственникам несчастьем, даже смертью [Алексашенко, Перевалова, 2001, с. 177; Талигина, 1995, с. 131]. Относительно погребального обряда у лесных ненцев зафиксирована обратная норма [Алексашенко, Перевалова, 2001, с. 177]. В мифологии обских угров гребень является одним из предметов, служащих барьером между мирами; он используется и в некоторых обрядах, в т.ч. на медвежьем празднике [Мифы…, 1990, с. 65, 101; Алексашенко, Перевалова, 2001, с. 178].

Ряд оснований позволяет подчеркнуть высокий семантический статус и особое сакральное значение гребня в числе бытовых предметов традиционного вещевого комплекса сибирских народов. Такая значимость определяется наличием орнаментированного навершия. Одним из ярких примеров, демонстрирующих связь орнамента и статуса вещи, может служить зафиксированный нами декор, определяющий принадлежность предмета потомку обдорских князей Тайшиных. Другой важный фактор, обусловливающий высокий статус, – это прикасание гребня к голове, ассоциировавшейся в сознании сибирских аборигенов с вместилищем души [Алексашенко, Перевалова, 2001, с. 177; Народы Западной Сибири…, 2005, с. 195].

В материальной культуре аборигенного населения Северо-Западной Сибири как минимум с XVII в. бытуют либо импортные гребни из кости и металла, либо аналогичные, изготовленные по ввезенным образцам; к примеру, такие гребни встречены в ранних слоях Надымского Городка (XVI–XVIII вв.) [Кардаш, 2009б, с. 176, 251]. В этой связи интересны ранние материалы (IX–XIII вв.), которые представлены изделиями совершенно иного облика.

Гребни с археологических памятников Северо-Западной Сибири

В настоящем исследовании нами учтено 18 целых и фрагментированных гребней из дерева и кости, обнаруженных в слоях, которые датированы IX– XIII вв. Девять экземпляров, происходящих с городищ Стрелка и Бухта Находка, публикуются впервые. По классификации, разработанной для археологических памятников Приуралья и Северо-Восточной Европы, гребни делятся на цельные односторонние, составные односторонние, цельные двусторонние, составные двусторонние [Крыласова, 2007, с. 249]. Почти все экземпляры, учтенные в нашем анализе, относятся к цельным односторонним, лишь один является цельным двусторонним.

Наиболее ранние гребни найдены при раскопках археологических памятников в центральной и южной части Среднеобской низменности, в Сургутском р-не Ханты-Мансийского АО – на Югре.

Гребень 1 обнаружен на городище Стрелка, расположенном в среднем течении р. Большой Юган (рис. 1). Памятник был выявлен в 1985 г. археологической экспедицией Томского государственного университета под руководством Я.А. Яковлева, при обследовании в 2006 г. отнесен к кинтусовскому этапу обь-иртышской культурно-исторической общно сти [Яковлев, 1985, с. 7–8; Фефилова, 2008, с. 283]. В 2009 г. экспедицией ООО «НПО “Северная археология-1”» под руководством авторов настоящей статьи на городище были начаты стационарные исследования. На основании радиоуглеродного анализа и типологии керамической посуды установлено, что поселение функционировало с конца VII по вторую половину XIII в. [Кардаш, Пономарева, 2010].

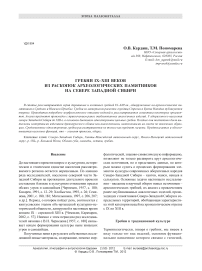

Фрагмент деревянного гребня (рис. 2, 1 ) был найден в оборонительно-жилом комплексе городища, в заполнении постройки № 1. Сохранилась часть рукояти с тремя зубцами, размеры фрагмента 3,6×2,3× ×0,6 см. Используя немногие имеющиеся основания для реконструкции, можно восстановить гребень размерами 7,5×4 см с пло ской рукоятью прямоугольной формы и количеством зубцов не менее девяти (рис. 2, 2 ). Рукоять с лицевой стороны декорирована рядами из ромбов с центральной риской, расположенных в шахматном порядке. На оборотной стороне в центре сохранившегося фрагмента находится контурное изображение листовидной формы – «глаз».

Отметим, что орнамент, нанесенный на лицевой стороне гребня, присутствует также в декоре керамических сосудов. Несмотря на то что этот мотив –

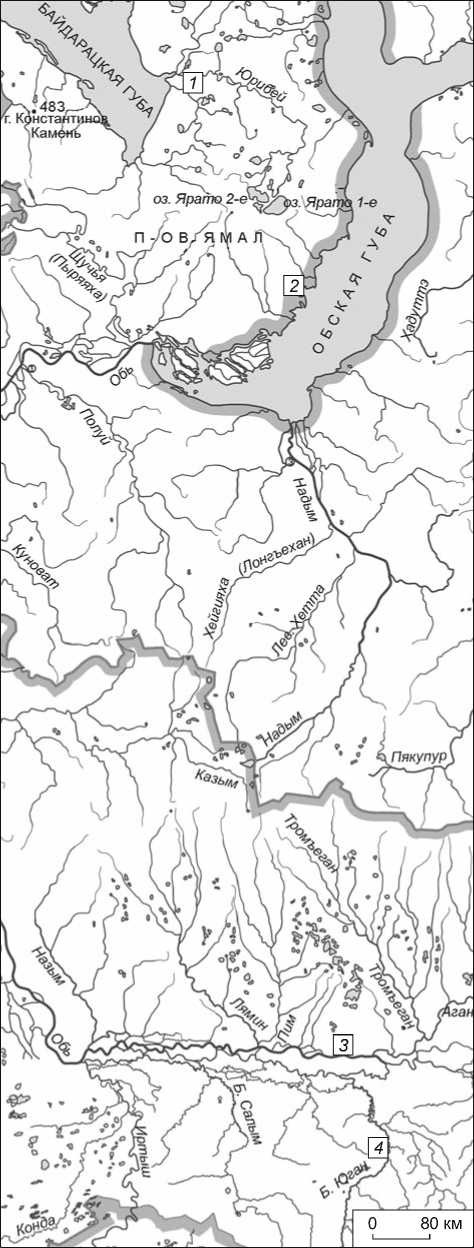

Рис. 1. Расположение археологических памятников, на которых найдены гребни.

1 – городище Ярте VI (конец XI – XIII в.); 2 – городище Бухта Находка (XII – начало XIV в.); 3 – могильник Сайгатинский III (VIII–IX вв.); 4 – городище Стрелка (VIII–XIII вв.).

г

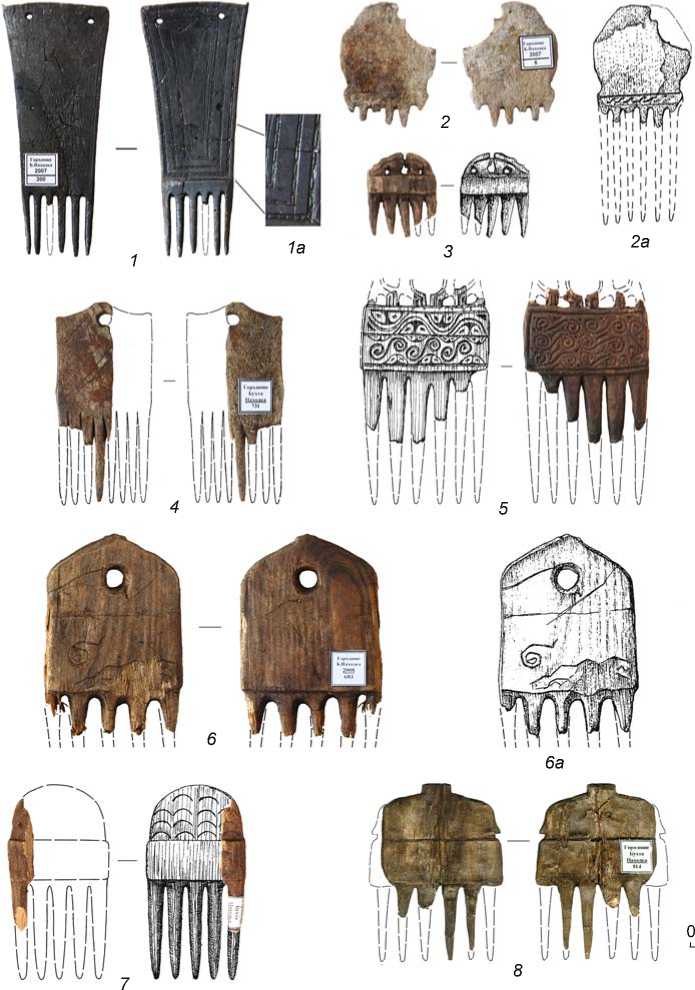

Рис. 2. Материалы исследований в Среднем Приобье.

1 – деревянный гребень IX – начала X (?) в. с городища Стрелка; 2 – графическая реконструкция этого гребня; 3 – деревянный гребень с бронзовым навершием (VIII–IX вв.) из могильника Сайга-тинский III; 4 – фрагменты керамических сосудов IX – начала X в. (вожпайская культура): а – с поселения Тывъега-2; б–г – с городища Стрелка.

ромбическая сетка – широко распространен территориально и хронологически, в т.ч. встречается на керамических сосудах культур Урала и Западной Сибири энеолита – финала бронзового века, в средние века в пределах интересующей нас территории он характерен только для керамики вожпайского типа (IX–X вв.) [Чемякин, Карачаров, 2002, с. 56–57]. Со- суды с подобным декором имеются в коллекции с городища Стрелка (рис. 2, 4, б–г), по одному – в материалах поселения Тывъега-2 (рис. 2, 4, а) и городища Барсов Городок I/31. Идентичность орнамента гребня и керамики вожпайского типа позволяет отнести нашу находку к кругу предметов этой культуры и датировать IX–X вв.

Ромб и ромбическая сетка соотносятся с широким семантическим рядом. А. Голан считает, что этот узор, возникнув на ограниченной территории еще в палеолите, приобрел свою семантику, связанную с символикой земли и верховным женским божеством, в неолитическое время, после чего широко распространился в различных культурах Евразии [1993, с. 86]. Ряд авторов связывает ромб с землей и посевом [Амброз, 1965; Рыбаков, 1965, 1981, с. 17]. Применительно к рассматриваемой нами территории интересен вывод А. Голана, согласно которому одним из животных, соотносившихся с богом земли и, соответственно, с изображением ромба, был медведь: «…у некоторых народов Сибири верховный бог, имеющий облик медведя, носил имя Торым, что соответствует… имени бога земли – *t.r». На основании ряда фактов исследователь предполагает, что «образ медведя является самой древней ипостасью бога земли, а также бога вообще» [Голан, 1993, с. 94]. На известных нам этнографических материалах ромб присутствует, и зачастую в основе антропо- и зооморфных сакральных изображений. К сожалению, специальных работ, раскрывающих происхождение и семантику таких знаков у аборигенов севера Сибири, пока нет. Изучение этой проблемы является задачей дальнейших исследований.

Символический знак «глаз» на оборотной стороне гребня также имеет ряд интерпретаций, но уже более определенных. Трактовать изображение позволяет большая серия граффити на бронзовых и серебряных произведениях восточной торевтики I – начала II тыс. н.э., найденных на территории Западной Сибири [Зыков, Федорова, 2001; Карачаров, 2002]. Авторство северных аборигенов в процарапывании антропоморфных фигур на таких изделиях не вызывает сомнения. Знак на гребне выполнен аналогично изображениям глаз и рта этих фигур.

Согласно мифологическим представлениям аборигенных народов Сибири, глаза являются особым органом, способным жить самостоятельно, и человек в определенных случаях может временно отчуждать их от себя. В одной из нганасанских сказок старик посылает свои глаза на поиски добычи, в другой мертвец добывает себе глаза, после чего превращается в живого человека [Косарев, 2008, с. 351–352]. Аналогичные изображения на бронзовом зеркале из Елыкаевского клада (Кемеровская обл.) второй половины I тыс. н.э. М.Ф. Косарев интерпретирует как «глаза потусто- ронних миров» [Там же, с. 382, рис. 71]. Таким образом, знак на гребне можно трактовать как глаз, но это не исключает того, что могла быть изображена личина с глазами и ртом, выполненными идентичными элементами (рис. 2, 2).

Гребень 2 происходит из могильника Сайгатин-ский III (см. рис. 1). Памятник расположен на берегу протоки Остяцкий Живец в восточной части острова в правобережной пойме р. Оби, в 40 км к западу от г. Сургута. В 1986 г. могильник исследовала Л.М. Терехова [1986].

Данный экземпляр с подробным описанием уже неоднократно фигурировал в публикациях [Зыков и др., 1994, с. 90, 137; Карачаров, 1993б, с. 116; Гордиенко, 2008, с. 78], поэтому охарактеризуем его кратко. Деревянный гребень с девятью зубцами вмонтирован в бронзовое навершие. Зубцы сохранились только в верхней части. Общие размеры изделия 5,0×7,6 см. Навершие выполнено в виде объемного изображения зооморфной композиции, представляющей фигуру лошади, расположенную над фигурой животного семейства куньих (соболя?). По бокам сюжет ограничен псевдовитым кантом.

Гребень из могильника Сайгатинский III датируется VIII–IX вв. [Зыков и др., 1994, с. 137]. Он выделяется среди всех рассматриваемых экземпляров. Во-первых, это единственный известный нам гребень в границах IX–XIII вв., обнаруженный в составе погребального инвентаря в Северо-Западной Сибири. Во-вторых, это единственный комбинированный предмет. Вероятно, литое бронзовое навершие было изготовлено специально для гребня. Исследователи отмечали его прикамскую стилистику и связывали это с приуральским влиянием [Гордиенко, 2008, с. 77–78].

Две серии гребней происходят с памятников, расположенных на п-ове Ямал, в северо-западной части Ямало-Ненецкого АО Тюменской обл. Представительная коллекция изделий получена при раскопках городища Ярте VI*. Памятник расположен на мысу коренной террасы левого берега р. Юрибей. Он был открыт в 1990 г. Н.В. Старцевым и исследовался раскопками в 1990–1992 гг. (А.В. Соколков) и 1995–1996 гг. (Н.Ф. Федорова) [Косинская, Федорова, 1994, с. 41]. На городище изучена большая часть оборонительножилого комплекса [Брусницына, Ощепков, 2000, с. 83, 93]. Памятник датирован по 14С 1010–1275 гг. н.э., по дендрохронологии – 1071–1106 гг. н.э. [Шиятов, Хан-темиров, 2000, с. 116; Литвиненко, 2004, с. 202].

Гребни с городища Ярте VI уже фигурировали в публикациях, но исследователи ограничились лишь их суммарной характеристикой [Алексашенко, Перевалова, 2001; Литвиненко, 2004]. Мы приведем детальное описание морфологии известных нам предметов, необходимое для последующего сравнительного анализа, а также предложим вариант реконструкции фрагментированных экземпляров. Нам оказались доступны восемь гребней, семь из которых изготовлены из дерева, один – из кости. Все деревянные гребни относятся к типу цельных односторонних.

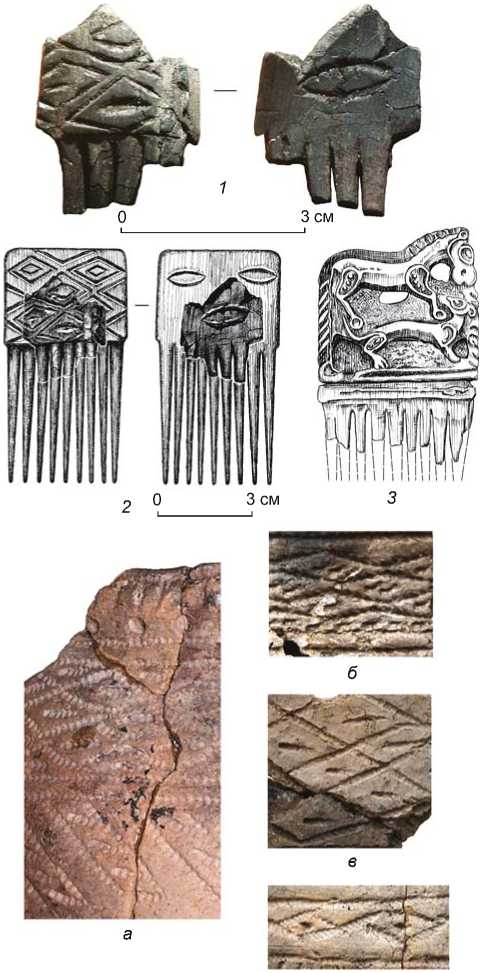

Гребень 3 сохранился полностью (рис. 3, 1 ). Его ширина 4,6 см (в нижней части рукояти), длина 9,1 при высоте рукояти 3,3 и длине зубцов 5,8 см. Рукоять с арочной спинкой заужена в нижней части, щиток отделен от зубцов поперечной рельефной планкой. В верхней части спинки по центру находится сквозное отверстие для подвешивания. Гребень имеет семь крупных зубцов, сужающихся к острию. Орнамент нанесен на обе стороны рельефной планки и состоит из ряда наклонных прорезанных линий.

Гребень 4 также целый (рис. 3, 6 ). Имеет общие размеры 10,9×5,8 см, длину зубцов 6,8, высоту рукояти 4,1 см. По форме гребень аналогичен описанному выше. Поверхность рукояти с лицевой стороны украшена орнаментом в виде арок, сгруппированных в четыре вертикальных ряда. С оборотной стороны декор отсутствует.

Гребень 5 тоже сохранился полностью (рис. 3, 5). Общие размеры изделия 7,7×3,7 см, длина зубцов 4,5, высота рукояти 3,2 см. По форме гребень аналогичен предыдущим двум, но отличается меньшими размерами и, соответственно, количеством зубцов – их пять. Не орнаментирован.

Гребень 6 также практически целый (рис. 3, 2 ). Общие размеры предмета 9,4×3,2 см, высота рукояти 3,0, длина зубцов 6,4 см. Форма гребня как у предшествующих экземпляров, но заметно нарушены общие пропорции и присутствуют только четыре зубца. В объяснении этого факта мы согласимся с тем, что «гребень был подправлен после повреждения и первоначально зубцов было больше» [Алексашенко, Перевалова, 2001, с. 179]. Данный экземпляр украшен композицией из дугообразных линий и небольшими полукруглыми выемками по краю рукояти и горизонтальной планке.

Гребень 7 сохранился не полно стью (рис. 3, 4 ). Длина изделия 9,1 см, зубцов – 4,8 см. Ширина сохранившейся части 2,8 см, это приблизительно половина рукояти с тремя зубцами. Представляется возможным реконструировать форму предмета по аналогии с гребнями 3–5. Рукоять украшена сложным орнаментом из дуг и волнистых линий.

Гребень 8 представлен центральной частью с одним зубцом (рис. 3, 3 ). Длина изделия 8,2 см, зубца – 4,8 см, конец зубца обломан, вероятно, длина целого изделия была чуть больше, ширина сохранившейся части 1,1 см. Можно предположить, что это изделие было аналогично описанным целым экземплярам: ширина рукояти, вероятно, составляла 4,0–4,5 см, и

Рис. 3. Гребни конца XI – XIII в. с городища Ярте VI. 1–7 – дерево; 8 – кость.

гребень, соответственно, имел пять зубцов. Орнамент присутствует на обеих сторонах щитка, и он различен. С одной стороны благодаря сохранившимся прорезям нами реконструирован контурный крест, с другой – частично сохранилась сложная геометрическая композиция, реконструировать которую достоверно не представляется возможным.

Гребень 9 представлен частью рукояти с двумя зубцами (рис. 3, 7 ). Концы зубцов не сохранились. Длина фрагмента 6,8 см, ширина 1,4 см. По форме изделие, вероятно, аналогично вышеописанным целым экземплярам 3–5. Гребень не орнаментирован.

В целом все деревянные гребни имеют довольно много общих черт. У них одинаковая форма рукояти и зубьев, число которых у целых экземпляров варьировало от пяти до семи, и вероятно, было преимущественно нечетным. Стандартными также являются пропорции изделий: соотношение общей длины и максимальной ширины составляет приблизительно 2 : 1, зубцы длиннее рукояти в 1,4–1,7 раза. Гребни различаются размерами, но пропорции варьируют в небольших границах. Основные отличия – степень ор-наментированности и, собственно, композиции этих орнаментов.

Н.А. Алексашенко высказала предположение, что такие гребни могли использоваться для подготовки нитей из сухожилий [Там же]. Это мнение нам представляется малообоснованным. По данным этнографов, у аборигенных народов Северо-Западной Сибири нет специализированного «гребня» для распускания сухожилий, но есть чесала для травы, перерабатываемой для изготовления обувных стелек [Мартин, 2004, с. 78–79, табл. 13, 9 ; Сирелиус, 2001, с. 312]. В настоящее время результаты трасологического анализа мы можем воспринимать лишь как определение отсутствия/наличия следов утилизации, тем более что на части известных нам гребней их нет. Без верификации другими методами выводы относительно происхождения следов выглядят неубедительно. Сомнительно, что предмет с таким порою очень сложным и семантически значимым орнаментом имел столь примитивное утилитарное назначение. Если бы такие композиции были важны для некоего локального технологического процесса, то, вероятно, они сохранились бы в этнографии, но мы этого не наблюдаем. Тем не менее было бы неправильно исключать возможность многофункционального использования гребней, особенно в тундровых условиях, отличающихся суровым климатом и бедностью ресурсов. Однако мы продолжаем рассматривать данный предмет как индивидуальный, предназначенный для расчесывания волос, укладки прически, а также служивший оберегом.

Гребень 10 , сделанный из кости, сохранился полностью, относится к типу цельных двусторонних

(рис. 3, 8 ). Его размеры 6,2×5,7 см. Гребень прямоугольной формы, боковые грани чуть вогнуты. С одной стороны зубья расположены часто, с другой – более редко, их длина 2,2–2,3 см. Небольшое (1,5 см) поле между зубьями разделено декором на три горизонтальные полосы и украшено маленькими выемками по верхнему и нижнему краю зон, прилегающих к зубцам.

Гребни такой формы являются частой находкой на древнерусских памятниках Северо-Восточной Европы. Большая серия подобных изделий была получена из раскопок Изборска, Белоозера, Новгорода Великого и др. [Седов, 2007, с. 283–286; Захаров, 2004, с. 218–219, рис. 226]. По новгородской типологии аналогичные гребни относятся к типу «Л» и датируются концом X – началом XIII в. [Колчин, 1982, с. 164–166]. Поскольку в представительной серии рассматриваемых нами изделий это единственный двусторонний гребень, к тому же имеющий прямые древнерусские аналоги, его можно отнести к предметам импорта. Менее вероятно, что он был скопирован с импортного образца.

Восемь гребней происходят с городища Бухта Находка. Памятник расположен на восточном побережье п-ова Ямал в устье р. Хардэяха. Городище было выявлено в 1961 г. этнографической экспедицией Московского государственного университета под руководством Л.П. Лашука [Лашук, 1968]. В 2007–2008 гг. памятник исследовался экспедицией ООО «НПО “Северная археология-1”» под руководством О.В. Кар-даша [Кардаш, 2008, 2009а]. Были выявлены закономерности планировки городка, существовавшего с первой трети XIII до начала XIV в. В раскопе полностью исследованы остатки двух жилых построек и частично – еще трех. Обнаружены гребни различной степени сохранности: три из рога и пять деревянных. Поскольку расположение вещей в жилых помещениях, скорее всего, свидетельствует об их преднамеренном оставлении на определенных местах, описывая гребни, мы укажем их местонахождение. Предваряя описание, отметим, что все гребни являются цельными односторонними.

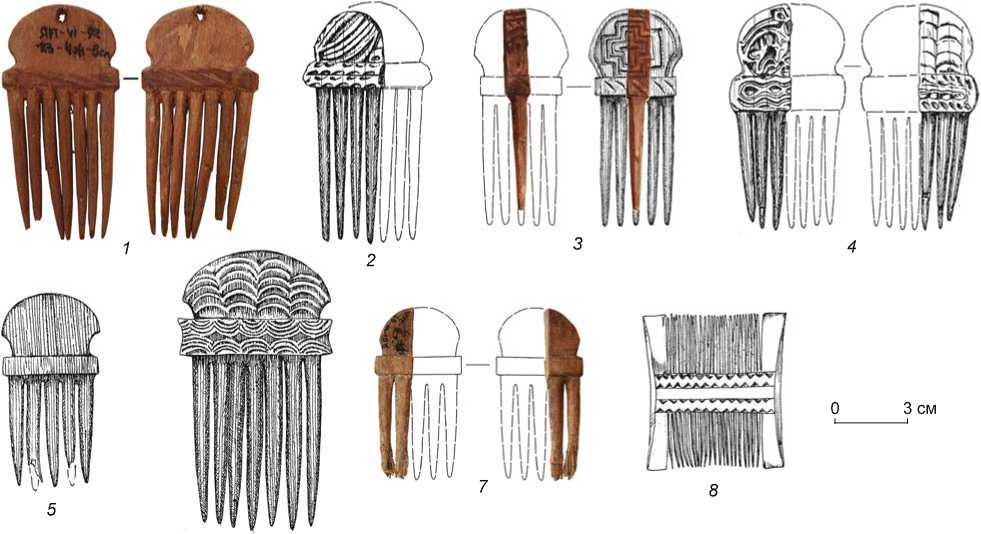

Гребень 11 сохранился полностью, он выполнен из рога северного оленя (рис. 4, 1 ). Предмет был обнаружен в южной части центрального помещения постройки № 2, справа у очага. Гребень имеет длинную рукоять трапециевидной формы, сужающуюся к тонким коротким зубцам, с двумя отверстиями вверху, вероятно, для подвешивания. Общая длина изделия 8,5 см, максимальная ширина 4,8, толщина 0,1–0,2 см. Гребень имеет шесть округлых в сечении зубцов, их максимальная длина 3,0 см. С лицевой стороны щиток рукояти украшен ложношнуровым орнаментом, состоящим из трех вписанных друг в друга рамок со сторонами, параллельными краям изделия.

Рис. 4. Гребни середины XIII – начала XIV в. с городища Бухта Находка.

1, 2, 4 – кость; 3, 5–8 – дерево.

3 cм

Гребень 12 фрагментирован, изготовлен из рога (рис. 4, 2). Он найден в юго-западном углу центрального помещения постройки № 1. Сохранилась большая часть рукояти гребня и фрагменты пяти зубцов. Размеры сохранившейся части 4,3×4,4 см, толщина 0,2 см. Общая форма рукояти сравнима с таковой гребней с городища Ярте VI: верх щитка арочный, в средней части есть небольшое сужение, в нижней – небольшое расширение, которое сопоставимо с поперечной планкой у рукояти яртинских гребней. Вверху рукояти есть одно отверстие для подвеши- вания. У гребня было, по-видимому, шесть крупных зубцов. В нижней части рукояти имеется прямой орнаментальный фриз из меандров или уточек, точнее определить сложно из-за плохой сохранности поверхности изделия.

Гребень 13 тоже фрагментирован и изготовлен из рога (рис. 4, 4). Он был обнаружен в постройке № 4. Сохранилось более половины гребня: часть рукояти, фрагменты четырех зубцов и один целый. Длина сохранившейся части 9 см, ширина 2,5, толщина 0,5 см. Рукоять гребня прямоугольной формы, с ароч- ным выступом в верхней части, где расположено отверстие для подвешивания. Ее длина 5 см, ширина, вероятно, составляла ок. 4,5 см. Общее количество зубцов могло до стигать семи-восьми. На лицевой стороне рукояти видно несколько линий, которые могли представлять собой некую орнаментальную композицию.

Гребень 14 сохранился частично, изготовлен из дерева (рис. 4, 5 ). Он был найден в восточной части центрального помещения постройки № 1 у очага. Гребень с рукоятью прямоугольной формы, ажурным навершием и, вероятно, с массивными зубцами. Общие размеры сохранившейся части 6,8×5,7 см, рукояти 2,8×5,7, толщина 1,0 см. Из шести зубцов частично сохранились пять. Рукоять орнаментирована с одной стороны рядами из семи волют, с другой – двумя полосами сложной композиции в форме «лозы». Большая часть ажурного навершия не сохранилась, достоверно его реконструировать не представляется возможным.

Гребень 15 также не полной сохранности, изготовлен из дерева (рис. 4, 6 ). Он был обнаружен к северо-западу от постройки № 1. Общие размеры предмета 9,0×6,0×1,3 см. Гребень имеет массивную рукоять прямоугольной формы, верхняя часть арочная, с небольшим выступом в центре, где расположено отверстие. Щиток отделен от зубцов прорезанной горизонтальной линией. Пять зубцов (частично сохранились четыре) достаточно короткие и массивные, вероятно, их длина не превышала 1,5–1,7 см. С одной стороны на гребне присутствуют элементы граффити: волюта, волнистая линия.

Гребень 16 сохранился с незначительными утратами, изготовлен из дерева (рис. 4, 3 ). Он был найден в постройке № 1. Общая форма предмета аналогична таковой целых гребней с городища Ярте VI: рукоять с арочной спинкой отделена от зубцов поперечной планкой, от которой отходят пять зубцов. Но есть и отличия: миниатюрные размеры (3,8×3,0×0,8 см) и отсутствие сужения у рукояти в части, прилегающей к поперечной планке. Длина зубцов 1,9 см. Щиток украшен тремя отверстиями и линией, прорезанной параллельно верхнему краю.

Гребень 17 также сохранился почти полностью, изготовлен из дерева (рис. 4, 8 ). Он был обнаружен в постройке № 5. Данный экземпляр сходен с гребнем 15, но имеет некоторые отличия в форме рукояти и соотношении размеров рукояти и зубцов. Общие размеры изделия 7,2×5,5×0,8 см. Рукоять гребня прямоугольной формы, с арочной спинкой и прямоугольным выступом в центре. Сохранилось четыре зубца, но, вероятно, их было шесть, длиной 3,3–3,4 см. По центру лицевой стороны щитка прорезана одна горизонтальная линия.

Гребень 18 фрагментирован, также изготовлен из дерева (рис. 4, 7 ). Он был найден в постройке № 4.

Сохранился край рукояти с одним массивным зубцом. Вероятно, форма предмета была такая же, как у миниатюрного гребня 16. Размеры сохранившейся части 6,1×1,1×0,9 см. На одной стороне щитка нанесен орнамент в виде двух дугообразных линий, расположенных друг над другом, на другой – прочерченная линия, параллельная внешнему краю щитка, и небольшая ямка внутри этого контура.

Гребни с городища Бухта Находка хронологически наиболее поздние. Необходимо отметить отсутствие единого стандарта во внешнем облике этой серии предметов, в отличие от коллекции с памятника Ярте VI. Различны как пропорции гребней, так и их оформление. Можно заметить, что в общем облике предметов прослеживаются элементы, характерные для прикамской традиции, а также сходство с достаточно однородной серией с городища Ярте VI. Большинство экземпляров имеют отверстия для подвешивания, вероятно, они носились в составе костюма.

Заключение

Самые ранние гребни, известные на севере Западной Сибири, относятся к типу цельных односторонних. Они происходят из раскопок городища Усть-Полуй и связаны с усть-полуйской культурой, древности которой датируются I в. до н.э – I в. н.э [Мошинская, 1953, с. 98]. На сопредельных территориях, в частности в Прикамье, самые ранние подобные гребни относятся к ананьинскому времени (VIII–V вв. до н.э.) [Аших-мина, Черных, Шаталов, 2006, с. 201]. Можно заключить, что именно такой тип является наиболее архаичным для территории всей Северо-Западной Сибири, по крайней мере с I в. до н.э.

Для рассматриваемого нами периода IX–XIII вв. также характерны цельные односторонние гребни. Большинство из них можно определить как длиннозубые, у которых соотношение размеров зубьев и рукояти составляет 2 : 1. Еще одна общая черта – небольшое количество зубцов: у большей части предметов оно колеблется от пяти до семи, и лишь у отдельных экземпляров достигает 11. Эта черта сближает их с гребнями более раннего времени. В конце периода у аборигенного населения появляются единичные экземпляры, относящиеся к типу цельных двусторонних мелкозубых, они имеют импортное происхождение.

Рукояти большинства гребней орнаментированы. Орнамент ни в одном случае не повторяется полностью, что вполне может быть связано с индивидуальными особенностями владельцев. В коллекции предметов с городища Бухта Находка украшены немногие изделия, среди них – большая часть гребней. Не единичны случаи совпадения орнамента на гребнях и на других предметах быта. Подобные факты прослеже- ны М.Г. Ивановой на материалах городища Иднакар [1998, с. 189]. Это позволяет сделать вывод о том, что набор орнаментальных мотивов, использованных в украшении гребней, не случаен, а отражает, как и орнамент на керамической посуде, некоторые мифологические представления. К аналогичному заключению приходит О.А. Кондратьева [1999, с. 81–82]. Использование идентичных орнаментов для украшения различных предметов быта может подтверждать тот факт, что определенные орнаментальные схемы являлись важным культуроопределяющим признаком.

Судя по наличию на некоторых гребнях отверстий для подвешивания, следов потертости и особой орнаментации, их могли носить на шее, а также на поясе в каче стве оберега. Аналогичные факты отмечены на приуральских материалах [Иванова, 1998, с. 170]. Другим вероятным вариантом применения гребня нам представляется его использование для формирования прически. Археологические данные указывают на то, что в отличие от русских памятников севера Сибири, в культурном слое которых встречено большое коли-

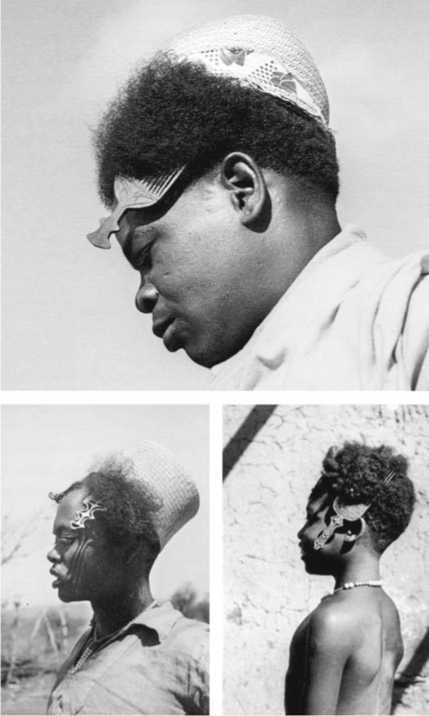

Рис. 5. Односторонние гребни в составе прически у аборигенов о-ва Мадагаскар. Фото Ж. Фабле, 1939, 1940 гг. [À Madagascar..., 2010, с. 31, 33, 41].

чество состриженных волос, на аборигенных, в частности в Надымском Городке, подобные факты стрижки волос не зафиксированы [Визгалов, Пархимович, 2008, с. 116]. Опираясь на красноречивые сведения В.Ф. Зуева о самодийцах и северных остяках, которые нелишне привести полностью, можно предположить, что и в средние века прическа аборигенов Севера формировалась без стрижки: «Волосы их и без того грубые и жесткие, как щетины, а они к тому ж их никогда не чешут и не знают, что есть чесать волосы на свете. Мужчины обо лба вкруг головы подбревают, а верхушку же оставляют с густыми волосами просто, и хотя они не пекутся о том, что б заплетать их в косы, однако волосы сами по косам сваливаются и на голове лежат как крепкий войлошный парик…» [1947, с. 27]. Эти данные позволяют говорить о том, что для гигиены таких волос не только мелкозубые, но и крупнозубые гребни вряд ли применимы и, вполне возможно, они использовались для определенной укладки прически и как декоративный элемент или оберег.

Для подтверждения нашего предположения об использовании гребня в качестве элемента прически и демонстрации возможного способа применения гребней средневековым населением Сибири приведем прически аборигенов Мадагаскара (рис. 5). Эта аналогия, безусловно, далека и неоднозначна, но морфологическая схожесть предметов наводит на мысль о том, что средневековое население Западной Сибири могло использовать гребни аналогичным образом.

Выше отмечалось, что в составе костюма гребень мог выполнять функцию оберега. При раскопках городища Бухта Находка удалось зафиксировать факт преднамеренного размещения вещей в пространстве жилищ перед оставлением поселения: в разных домах идентичные по функциям предметы находились в одних и тех же местах. Это касается и гребней, найденных справа от очага и в левом переднем углу. Можно предположить, что целые гребни использовались в качестве оберега жилища.

В погребальных памятниках севера Сибири гребни встречаются крайне редко – это одно изделие из могильника IX в. Сайгатинский III и одно из могильника XVII в. Кинтусовский IV [Зыков и др., 1994, с. 90; Карачаров, 1993а, с. 85]. Поскольку в обоих случаях представлены металлические предметы, логично предположить, что гребни, как семантически важный предмет, чаще присутствовали в составе погребального инвентаря, но по причине преимущественного изготовления их из органических материалов не сохранились. Известен факт включения латунного гребня в состав погребального инвентаря у юганских хантов в конце XIX в. [Мартин, 2004, с. 31]. Наличие гребней как в средневековых погребениях, так и в поздних, этнически идентифицируемых, позволяет предполагать, что их семантическое значение, несмотря на из- менение формы, сохранялось долго. С этой точки зрения можно объяснить существование у аборигенных народов Северо-Западной Сибири (хантов и лесных ненцев) двух противоречивых традиций, касающихся включения гребня в состав погребального инвентаря [Алексашенко, Перевалова, 2001, с. 177]. По нашему мнению, традицию, в рамках которой умерший «должен забрать свой гребень в могилу», следует считать наиболее древней, а запрет класть гребень в могилу определить как позднее явление деформации семантического значения предмета.

Довольно большое число гребней в культурном слое поселенческих памятников свидетельствует о широком их использовании, а наличие на некоторых экземплярах сложных орнаментальных композиций и символов, а также отверстий для подвешивания подтверждает их особый семантический статус. В этой связи возникает закономерный вопрос, с чем же связано исчезновение традиционной формы такого значимого предмета материальной культуры аборигенов севера Сибири. На памятниках позднее XIII–XIV вв. встречаются только двусторонние цельные гребни древнерусского облика. По нашему мнению, вытеснение устойчивой морфологической формы предмета с высоким семантическим статусом могло произойти либо в результате смены населения, либо под влиянием иной, более сильной культурной традиции. Последнее представляется наиболее вероятным, поскольку совпадает с данными летописей о серии походов новгородцев в Югру в XI–XIV вв. [Новгородская I летопись…, 1950, с. 40–42; Повесть временных лет…, 1910, с. 227; Щеглов, 1993, с. 15–20]. Судя по договорным новгородским грамотам, с XIII–XIV вв. Югра неоднократно упоминается в составе новгородских волостей [Щеглов, 1993, с. 15–20]. Безусловно, локализация летописной Югры остается дискуссионной проблемой, далекой пока от окончательного решения, и прежде всего в силу того, что ее территориальная привязка в разные исторические периоды изменялась. В любом случае, это название определяет вектор действия новгородцев в сторону Северо-Западной Сибири, что поможет в перспективе более объективно осмыслить имеющийся в нашем распоряжении археологический материал.