Гродековское городище в Амурской области

Автор: Зайцев Н.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется состояние Гродековского городища по данным топографической съемки. Особое внимание уделено описанию фортификационных сооружений и способу защиты ворот. Отмечаются изменения в облике и состоянии городища, которые происходили как во время его функционирования (перестройки), так и в результате антропогенного воздействия после того, как оно было заброшено. На основании подъемного материала и изучения разреза вала делаются выводы о наличии двух строительных горизонтов и о том, что первоначальное поселение в данном месте возникло в раннем Средневековье (мохэ), затем здесь жили чжурчжэни, позже дючеры. Высказано предположение, что второй строительный горизонт связан с деятельностью маньчжуров, которые в конце XVII в. использовали Гродековское городище (город Айхунь) как плацдарм для противостояния русскому освоению Приамурья.

Гродековское городище, мохэ, чжурчжэни, маньчжуры

Короткий адрес: https://sciup.org/145144896

IDR: 145144896 | УДК: 904

Текст научной статьи Гродековское городище в Амурской области

Гродековское городище – равнинного типа, расположено на левом берегу р. Амур в 22 км на юго-восток от устья р. Зеи, в 8 км к юго-востоку от с. Гродеково Благовещенского р-на Амурской обл., в 2 км ниже устья р. Манга. Впервые о нем сообщил И.Е. Овсянкин в 1929 г.; как «городище у с. Веселого» его зафиксировал Г.С. Новиков-Даурский [1955, с. 13–14]. Хутор Веселый – поселение, основанное русскими крестьянами в ХХ столетии. В настоящее время такого населенного пункта не существует. До 1900 г. на месте хутора находилась деревня подданных империи Цин, оставленных по русско-китайскому Айгуньскому договору (1858 г.) на левобережье Амура. Поселение называлось Джо-Айхо (Старый Айгун) [Новиков-Даур-322

ский, 1961, с. 40]. Вероятно, населенный пункт получил название от речки, ранее называемой Айгун, сейчас обозначенной на картах как Манга.

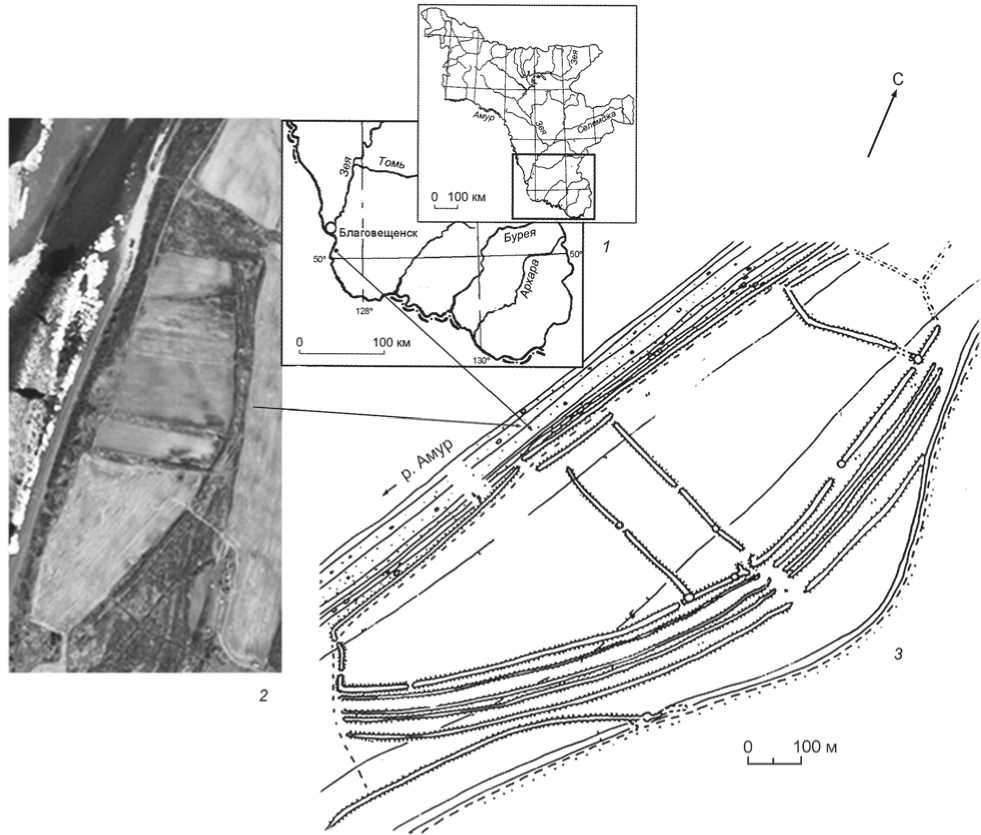

При первом знакомстве с крепостью поражает мощь валов и башен, хорошо сохранившихся, что не характерно для сооружений средневекового периода Приамурья. Дело в том, что использовавшийся при строительстве грунт с большим количеством песка в своем составе быстро оплывает, при этом теряется первоначальный вид сооружения. Это же городище, расположенное на берегу р. Амур и пережившее не один десяток сильных наводнений, до нашего времени дошло как мощное оборонительное сооружение (рис. 1). Оно имеет форму сегмента, длинные стороны которого

Рис. 1. Гродековское городище на карте Амурской обл. ( 1 ), вид на городище с юго-запада и сверху ( 2 ), план городища ( 3 ).

вытянуты вдоль Амура на 1,0–1,1 км, короткие – 0,2 км. С трех сторон городище защищено валами, высота которых с юго-западной, юго-восточной и северо-восточной сторон достигает 5–6 м от современной дневной поверхности. Ширина валов по верху составляет 1,5–2,0 м, у основания достигает 8–10 м. Высота валов с северо-западной стороны, расположенной вдоль берега р. Амур, не сколько ниже – от 1,5 до 2,0 м, шириной в нижней части до 3 м.

Площадь Гродековского городища разделена двумя параллельными валами таких же размеров, как и основные стены, на три неравных участка. Площадь центральной части значительно меньше, чем северо-восточной и юго-западной. Размеры юго-западной части – 430 × 300 м, центральной – 100 × 300 м, северо-восточной – 330 × 300 м.

На юго-восточном дугообразном вале имеются остатки четырех оснований башен, два из ко- торых расположены на месте стыка внутренних валов с данной стеной по периметру городища, одно – в месте смыкания его северо-восточной части с северо-западным валом, и еще одно примерно посередине северо-восточного участка вала городища. Высота оснований башен составляет 7 м. Их площадь по верху – от 12 до 15 м2.

Входы в каждую из частей крепости находятся с юго-восточной стороны, у фронтальных башен. Ширина ворот составляет 4–6 м. С напольной стороны они прикрыты четырьмя дополнительными валами и четырьмя рвами. Эти валы возвышаются до 0,7 м над современной дневной поверхностью. Их ширина у основания составляет 1,4 м, по гребню – 0,8–1,0 м. Глубина рвов достигает 0,8 м при ширине в верхней части до 2 м. Проход к воротам городища через дополнительные защитные сооружения один, и он прямой. В этом месте дополнительные валы и рвы имеют разрывы. Земля для возведения данных валов бралась из сооружаемых рвов, в отличие от основных валов, для возведения которых использовался грунт, доставленный со стороны. В северо-западном валу имеется проход к р. Амур, защищенный дополнительным валом длиной ок. 161 м, сооруженным внутри городища. Он располагается параллельно основному валу, имеет такие же размеры, что и последний.

У южного края городища с напольной стороны вдоль юго-восточного вала проходит еще один вал, имеющий форму дуги, отходящей к востоку от дополнительных валов. Назначение его и особенно направление не вполне понятны. По-видимому, он был значительных размеров и имел продолжение как на северо-восток, так и на юго-запад. В этом случае он должен был прикрывать проход к югозападной части основного вала. В настоящее время этот дугообразный вал сохранился частично. Еще в 1980-е гг. местный житель А.А. Корябин сообщил, что примерно 70–80 м северо-восточной части этого вала были срыты при формировании участка под пашню. При осмотре автором статьи местности около этого вала здесь на пашне была обнаружена светло-коричневая полоса грунта шириной 3–4 м, длиной 50–60 м. Вполне возможно, что в процессе длительной хозяйственной деятельности уничтожена и его юго-западная часть.

Центральная часть городища с юго-западной частью соединена проходом, расположенным примерно в середине перегораживающего вала; эти части защищены башней, находящейся у ворот. Здесь также имеется разрыв, который, однако, сделан уже в наше время для проезда техники к местам сельскохозяйственных работ. С северо-восточной частью городища центральная зона соединена четырьмя разрывами в разделительном валу. По нашему мнению, при сооружении фортификационного сооружения каждая из огороженных частей городища была соединена с другой лишь одним проходом. Эти ворота располагались у башен дугообразного юго-восточного вала. Остальные были проделаны позже.

Северо-западный и юго-восточные валы имеют продолжение за вал, защищающий городище с северо-востока. Мы считаем, что с северо-восточной стороны оно имело продолжение в виде небольшой защищенной площадки, по размерам примерно равной центральной части городища. Возможно, таких площадок было несколько. В пользу этого предположения говорит и нынешний, пока считающийся

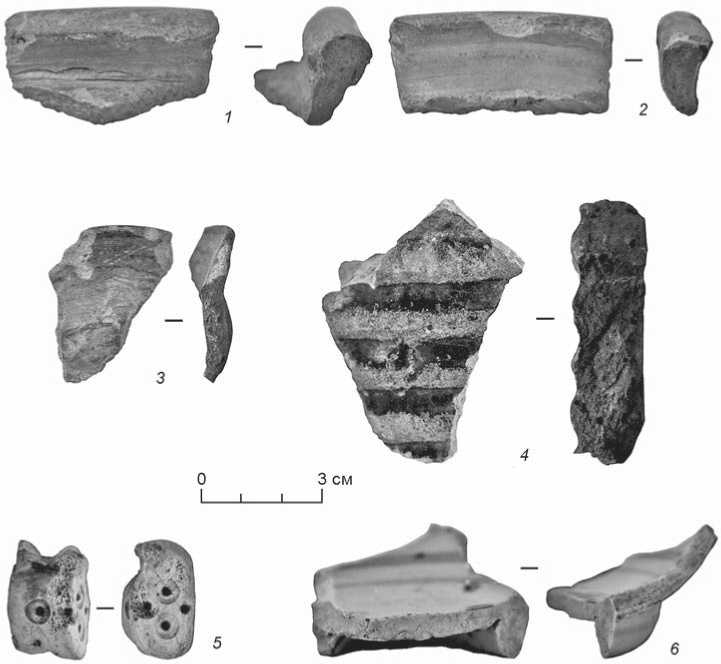

Рис. 2. Подъемный материал из Гродековского городища.

1–3 – фрагменты венчиков чжурчжэньских сосудов; 4 – фрагмент тулова сосуда дючеров (?); 5 – астрагал с орнаментом; 6 – обломок маньчжурской чаши на поддоне.

основным, северо-восточный вал, который не примыкает к основному северо-западному, а поворачивает вдоль него к северо-востоку. К тому же, на све-жевспаханном поле видны более светлые полосы грунта шириной от 3 до 8 м, обозначенные на плане городища пунктирными линиями (рис. 1). Возможно, они являются следами валов, уничтоженных в результате хозяйственной деятельности. Если это так, то проход в разрушенную часть городища, располагался у крайней северо-восточной башни. Должен был быть и вал, защищающий городище с северо-востока, примыкающий к северо-западному и юго-восточному основным валам.

Что касается подъемного материала, то к наиболее древним относится лепная керамика и фрагменты станковой керамики, идентичной керамике амурских чжурчжэней (рис. 2). Данный материал датируется рубежом I и II тыс. Культурный слой, содержащий находки, прослежен в разрезе вала, проходящего вдоль р. Амур. Он разделяет два строительных горизонта и зафиксирован по внешней стороне поверхно сти вала первичной застройки. Сверху культурный слой перекрыт грунтом, насыпанным при перестройке городища, возможно, связанной с деятельностью войск маньчжуров в XVII в.

Точная дата заселения данного участка берега Амура до сих пор не установлена. Временем его освоения, возможно, является рубеж VIII–IX вв. По словам проф. Б.С. Сапунова, под разрушенным валом, расположенным вдоль р. Амур, найдены остатки жилища мохэ. После мохэ на этом месте, судя по венчикам керамики, изготовленной на гончарном круге, обосновались чжурчжэ-ни, а в XIV в. на городище поселились дючеры. В 1652 г. Е.П. Хабаров сообщал воеводе Якутска Д. Францбекову о существовании ниже устья Зеи, в «половине пути на коне», земляного города [Огородников, 1927, с. 19]. Имеются исторические сведения, что в сентябре 1616 г. Нурхаци приказал Дарханю и Шунькэло-батуру отправиться на Амур в район г. Айхунь (или Айху Хэйлунцзяна). В результате этого военного похода было завоевано 11 деревень цзими [Мелихов, 1974, с. 117]. Несомнен- но, остатками этого города и является Гродековское городище. Г.С. Новиков-Даурский предположил, что именно здесь маньчжурами в начале 80-х гг. XVII в. был основан г. Айхунь как опорный пункт для противодействия русским в Приамурье [1961, с. 40]. Однако в 1684 г. указом императора Канси было велено построить совершенно новый г. Ай-хунь на правом берегу Амура, недалеко от уже известной маньчжурам одноименной крепости, которая в 1682–1683 гг. стала для них плацдармом для нападения на г. Албазин (Якса) [Мелихов, 1974, с. 116]. Новый г. Айхунь, скорее всего, был заложен на месте современного одноименного населенного пункта на правом берегу Амура примерно, в 8 км ниже по течению от крепости Айхунь на левом берегу. Именно здесь 16 мая 1858 г. был заключен Ай-гуньский договор, установивший границу между Россией и Китаем.

Список литературы Гродековское городище в Амурской области

- Мелихов Г. В. Маньчжуры на Северо-Востоке (XVII в.). - М.: Наука, 1974. - 249 с.

- Новиков-Даурский Г.С. Материалы к археологической карте Амурской области // Зап. Амур. обл. музея краеведения. - Благовещенск, 1955. - Т. 3. - С. 10-46.

- Новиков-Даурский Г.С. Историко-археологические очерки. - Благовещенск: Амур. кн. изд-во, 1961. - 192 с.

- Огородников В.И. Туземное и русское земледелие на Амуре в XVII в. - Владивосток: [Тип. Гос. Дальневост. ун-та], 1927. - 98 с. - (Тр. Гос. Дальневост. ун-та; сер. III; № 4).