Гумусное состояние коричневых почв Юго-Западного Копетдага

Автор: Степанова А.М.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 57, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14313462

IDR: 14313462

Текст статьи Гумусное состояние коричневых почв Юго-Западного Копетдага

Коричневые почвы юго-западного Копетдага приурочены к низко- и среднегорному поясам (Аранбаева, 2002). Ареалы их распространения находятся не высоте от 1200 до 1900 м. Растительность зоны коричневых почв относится к кустарниково-редколесным фриганоидам с нагор-ноксерофитно-разнотравно-дерновинно-злаковым покровом. В зоне распространения коричневых почв хорошо выражена индикаторная роль растительности. Так, разнотравно-дерновинно-злаковые степи приурочены к наиболее мощным разностям подтипа коричневых типичных почв, а пятна и куртины сухолесной растительности (термофильные арчовники) – к переходному подтипу коричнево-бурых почв на лёссовидных и щебнисто-осыпно-делювиальных суглинках склонов и верхней части ущелий.

Морфогенетические особенности профиля коричневых почв югозападного Копетдага (и горной системы в целом) изучены достаточно полно. Имеются материалы по водно-физическим, физико-химическим и агрономическим свойствам. Однако вопросы комплексной оценки компонентного состава почв (химический и минералогический составы, гумусовое состояние, природа гумусовых веществ и др.), определяющие их генетические особенности и специфику процессов выветривания и почвообразования исследованы не достаточно. Органическое вещество и гумусовое состояние коричневых почв Средней Азии в целом изучены слабо.

Коричневые типичные почвы под нагорноксерофитно-разнотравно-дерновинно-злаковой степью характеризуются средним уровнем (4-6 %) содержания гумуса в верхнем дерновом гумусово-аккумулятивном горизонте (4,8%). С глубиной содержание гумуса по профилю почв резко снижается до очень низкого (< 2 %) уровня, достигая значений 1,8 – в поддерновом; 1,1 – в верхнем метаморфическом и 0,7–0,8 % – в среднем и нижнем метаморфических горизонтах. В иллювиально-карбонатном и нижележащих горизонтах почвообразующих пород содержание гумуса равняется 0,5–0,3 %. Таким образом, гумусовый профиль типичных коричневых почв юго-западного Копетдага, по характеру внутрипрофиль-ного распределения гумуса, оценивается как резкоубывающий. Для него характерны четко выраженный приповерхностный максимум гумусона-копления и регрессивно-аккумулятивный тип гумусового профиля (табл).

Работа выполнена под руководством академика Л.Л. Шишова

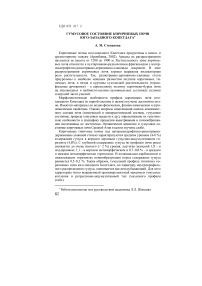

Содержание и групповой состав гумуса коричневых почв юго-западного Копетдага, % от общего углерода

|

Горизонт |

Глубина, см |

С общ, % |

∑С гк |

С фк + С нсп |

С нг |

Сгк Сфк + нсп |

|

Профиль мПГП 1-1. Коричневая типичная карбонатная средневыщелоченная |

||||||

|

AYd |

0-9 |

2,81 |

32,64 |

44,48 |

22,88 |

0,73 |

|

AY |

9-17 |

1,07 |

24,80 |

50,74 |

24,46 |

0,49 |

|

BM1 |

17-35 |

0,63 |

21,35 |

54,00 |

24,65 |

0,39 |

|

BM2 |

35-57 |

0,39 |

18,03 |

67,07 |

14,90 |

0,26 |

|

BM3 |

57-69 |

0,45 |

10,37 |

63,78 |

25.85 |

0,16 |

|

BM3ca |

69-81 |

0,32 |

10,85 |

70,26 |

18,89 |

0,15 |

|

Bса |

81-105 |

0,26 |

5,70 |

76,58 |

17,72 |

0,07 |

|

Bса/C |

105-135 |

0,20 |

4,04 |

69,30 |

26,66 |

0,05 |

|

Профиль мПГП 1-1к1. Коричнево-бурая карбонатная слабовыщелоченная |

||||||

|

AU |

3-7 |

8,08 |

26,36 |

45,09 |

28,55 |

0,58 |

|

AY |

7-13 |

5,09 |

32,24 |

43,98 |

23,78 |

0,73 |

|

BM1 |

13-23 |

2,05 |

27,25 |

33,21 |

39,54 |

0,82 |

|

BM2 |

23-32 |

1,04 |

17,82 |

47,58 |

34,60 |

0.37 |

|

BM3ca |

32-46 |

0,57 |

18.76 |

59,52 |

21,72 |

0,31 |

|

Bса |

46-67 |

0,34 |

10,79 |

56,19 |

33,02 |

0,19 |

|

Bса |

67-100 |

0,24 |

11,89 |

55,69 |

32,42 |

0,21 |

|

Cca |

100-137 |

0,23 |

3,65 |

47,98 |

48,37 |

0,07 |

|

C1 |

137-166 |

0,14 |

4,29 |

57,10 |

38,68 |

0,07 |

|

C2 |

166-181 |

0,12 |

5,55 |

67,17 |

27,28 |

0,08 |

Примечание. С нг – углерод негидролизуемого остатка, С нсн – углерод неспецифических соединений.

Еще в большей степени рассматриваемые особенности гумусового профиля проявляются в подтипе коричнево-бурых почв, развитых под редкими фрагментами арчового леса (из 5-7 деревьев) на мощной толще лёссовидных суглинков. В этом случае содержание гумуса в верхней части гумусово-аккумулятивной толщи оценивается как очень высокое (> 10 %), достигая уровня 12-15 %. В нижней ее части оно несколько снижается, оцениваясь как высокое (6-10 %), достигая уровня 8-9 %. Столь высокие уровни гумусонакопления обусловлены наличием подстилки (опада арчи) мощностью более 3 см. В этой связи гумусовоаккумулятивный горизонт коричнево-бурых почв характеризуется как грубогумусовый с преимущественным участием в его составе разложившихся компонентов наземного опада арчи.

С переходом к нижележащей толще (горизонтам) метаморфического оглинивания содержание гумуса резко снижается до низкого уровня (24 %), достигая 3,5 % - в верхнем горизонте метаморфической толщи. В 83

средних и нижних горизонтах обсуждаемой толщи содержание гумуса оценивается как очень низкое (< 2 %)и достигает 1,0-1,8 % и 0,40-0,60 % соответственно. Дальнейшее уменьшение содержания гумуса (до 0,2-0,4 %) отмечается в иллювиально-карбонатном горизонте и подстилающей толще лёссовидных отложений. Таким образом, характер профильного распределения гумуса в подтипе коричнево-бурых почв оценивается как резко убывающей. Однако эти закономерности проявляется на фоне еще более четко выраженного приповерхностного максимума гумусонакоп-ления и типично регрессивно-аккумулятивного типа гумусового профиля.

Обсуждаемые подтипы коричневых почв различаются по содержанию и характеру распределения валового азота по профилю почв и степени обогащенности азотом гумуса. Так, содержание валового азота по профилю почв в подтипе коричневых типичных почв варьирует в интервале от 0,29 до 0,03 %. Характер профильного распределения повторяет распределение гумуса (но на иных уровнях абсолютного содержания элемента).

Меняется и степень обогащенности гумуса азотом. В верхних гумусово-аккумулятивных и метаморфически оглиненных выщелоченных горизонтах профиля степень обогащенности гумуса оценивается как средняя (величины отношений С : N варьируют в интервале значений от 9.8 до 8). В иллювиально-карбонатном и подстилающих горизонтах почвообразующих пород степень обогащенности гумуса азотом высокая. Это приводит к сужению показателей величины отношения С : N до 7,5-7.9. Несколько иные (более высокие) показатели характерны для коричнево-бурых почв термофильных арчовников. В этом случае содержание азота уменьшается вниз по профилю с 0,67 до 0,01 % (против 0,29-0,03 % в коричневых типичных почвах). Однако отношение С : N увеличивается в связи с более высоким содержанием гумуса в коричнево-бурых почвах. Степень обогащенности гумуса оценивается как низкая в верхней гумусово-аккумулятивной толще и нижележащем горизонте метаморфического оглинивания (величины отношений С : N варьируют в интервале от 11 до 14). Нижележащие горизонты почвенного профиля характеризуются средней степенью обогащенности гумусовых веществ азотом. Это приводит к сужению величин отношений С : N до 8-11.

Коричневые почвы юго-западного Копетдага отличаются своеобразием показателей гумусового состояния, которое определяется соотношением в составе гумусовых веществ гидролизуемых и негидролизуемых компонентов, типом гумуса и степенью гумификации органического вещества, а также долевым участием отдельных групп гумусовых кислот в общем балансе одноименных соединений. Прежде всего для типичных коричневых почв характерны повышенная гидролизуемость органического вещества, благодаря чему они отличаются низким уровнем содержания негидролизуемого остатка. На его долю приходится от 15 до 25 % углерода органических веществ. В своей основе негидролизуемая часть органического вещества слагается очень прочносвязанными глинисто-гумусовыми комплексами и в различной степени гумифицированными растительными остатками.

Доля негидролизуемого остатка в составе органического вещества коричнево-бурых почв более высокая (от 21 до 48 %). Вероятно, это связано с менее высокими темпами гумификации органического вещества опада и корней в относительно более «холодных» почвах арчовых лесов и кустарников. Выявленные различия в степени гидролизуемости органического вещества коричневых почв обусловлены исходной неоднородностью биохимического состава растительной массы, поступающей на разложение и гумификацию, и неодинаковыми экологическими условиями ее трансформации в процессе почвообразования.

Так, коричневые типичные почвы имеют более высокую степень гумификации органического вещества по сравнению с коричнево-бурыми почвами. Степень гумификации органического вещества по профилю коричневых типичных почв варьирует от высокой (30-40 %) до очень слабой (<10 %). В верхнем (дерновом) гумусово-аккумулятивном горизонте она составляет > 32 %. Средняя степень гумификации (от 24 до 21 %) характерна для поддернового и верхнего метаморфического горизонтов. В среднем и нижнем горизонтах метаморфического оглинива-ния и нижележащем иллювиально-карбонатном горизонте степень гумификации органического вещества оценивается как слабая (10-18 %), переходящая в очень слабую (4-6 %) в подстилающих лёссовидных отложениях.

Для коричнево-бурых почв арчовых редколесий характер внутрипро-фильного распределения показателей степени гумификации органического вещества иной. Как и в случае коричневых типичных почв, диапазон показателей степени гумификации варьирует от высокой (30-40 %) – в верхних гумусово-аккумулятивных до очень слабой (< 10 %) – в нижележащих иллювиально-карбонатных горизонтах и подстилающей толще почвообразующих пород. В обсуждаемом подтипе коричневых почв наибольшая (высокая) степень гумификации органического вещества (32,2 %) характерна для второго (нижнего) горизонта гумусовоаккумулятивной толщи. Органическое вещество верхних горизонтов гумусово-аккумулятивной и метаморфической толщ характеризуются средней степенью гумификации органического вещества (26-27 %). Рассматриваемая инверсия, вероятно, связана с дополнительной миграцией гумусовых веществ из сильно разложившейся гумифицированной под- стилки темно-серой (черной) окраски. Остальные оглиненные и иллю-виально-карбонатные горизонты описываемых почв отличаются слабой степенью гумификации органического вещества (10,8-18,8 %). Однако наименьшая (очень слабая) степень гумификации (3,6-5,5 %) наблюдается в почвообразующих породах.

Последовательное, исчерпывающее извлечение гумусовых кислот и связанных с ними органических соединений индивидуальной природы (в процессе проведения анализа группового состава гумуса) обусловливает существенное увеличение содержания гидролизуемых компонентов и уменьшение количества негидролизуемого остатка. В этой связи высокие уровни содержания негидролизуемого остатка, приводимые в работах большинства исследователей коричневых почв Средней Азии, связаны, вероятно, с использованием более ранних вариантов методики анализа группового состава гумуса.

В составе органического вещества коричневых типичных почв на долю гидролизуемых компонентов приходится от 74 до 85 % углерода органических веществ. Из этого количества от 4 до 32 % – гуминовые кислоты и от 45 до 76 % – фульвокислоты, и сопутствующие им органические вещества индивидуальной природы. Таким образом, для всего профиля коричневых типичных почв характерно преобладание углерода фульвокислот и неспецифических соединений над углеродом гуминовых кислот, обусловливая фульватный и гуматно-фульватный тип гумуса.

Внутрипрофильное распределение обсуждаемых групп органического вещества имеет свою специфику. Так, уровни содержания гуминовых кислот максимальны в верхнем гумусово-аккумулятивном (32,6 %) и минимальны (4-6 %) – в нижних горизонтах профиля. На этом фоне содержание фульвокислот и индивидуальных соединений увеличивается от верхних горизонтов (44-50 %) к нижним (69-78 %). Это обусловливает формирование гумуса гуматно-фульватного типа (С гк : С фк + нсп = 0.73) в верхнем гумусово-аккумулятивном и собственно фульватного (С гк : С фк < 0.5) – во всех нижележащих горизонтах профиля почв. При этом степень фульватности гумусовых веществ, в пределах профиля почв с фульватным типом гумуса, постепенно увеличивается (величины отношений С гк : С фк постепенно снижаются от 0.49 – в поддерновом горизонте до 0.05-0.07 – в почвообразующей породе).

В групповом составе гумусовых веществ коричнево-бурых почв по сравнению с коричневыми типичными, существенно возрастает доля негидролизуемого остатка (21-48%, против15-25) и уменьшается относительное содержание гидролизуемых компонентов (51-78% против 7385). При этом в составе гидролизуемой части гумуса коричнево-бурых почв доля гуминовых кислот составляет 4-32%, фульвокислот и неспе- цифических органических соединений индивидуальной природы - 3359%. Эти изменения в структуре группового состава органического вещества коричнево-бурых почв приводят к росту мощности приповерхностной толщи с гуматно-фульватным типом гумуса и большей фуль-ватности нижележащих горизонтов профиля с собственно фульватным типом гумуса (С гк : С фк + нсп < 0,5).

Коричневые почвы юго-западного Копетдага достаточно своеобразны и по групповому (фракционному) составу отдельных видов гумусовых кислот. Так, во фракционном составе гуминовых кислот коричневых типичных почв преобладает фракция, связанная с кальцием и характеризующаяся средней прочностью связи с минеральной массой почв. На ее долю приходится от 49 до 100 % от суммарного содержания всех гуминовых кислот. В рамках используемой системы показателей, уровни относительного содержания ГК-2 оцениваются как средний (48,8 % от суммы ГК) - в верхнем гумусово-аккумулятивном, как высокий (61-79 %) - в средних и нижних горизонтах профиля; и как очень высокий (> 80 %) - в составе почвообразующих пород.

Второе место (по количественному содержанию) в балансе ГК принадлежит ГК-1 (11-32%), находящихся в свободном или связанном с подвижными полуторными оксидами состоянии. Они характерны для гумусово-аккумулятивных и метаморфических оглиненных горизонтов. В нижележащих горизонтах коричневых типичных почв гуминовые кислоты данной группы не обнаружены.

В этих почвах отмечено несколько меньше содержание ГК, прочносвязанных с полуторными оксидами и (возможно) глинистыми минералами почв. Суммарное их количество оценивается на уровне 0.8-6,4 % (от углерода гумусовых веществ). В общем балансе собственно гуминовых кислот на долю ГК-3 приходится от 6,5 до 19.5 % от суммарного их содержания. В рамках принятой системы показателей содержание ГК-3 оценивается как низкое (< 10) и среднее (10-20 %).

В отличие от коричневых типичных почв в подтипе коричнево-бурых почв существенно меняется характер профильного распределения отдельных фракций гуминовых кислот. Он становится двухъярусным. Это связано с существенным возрастанием доли ГК-1 и ГК-3 в верхнем гумусово-аккумулятивном горизонте, на фоне ясно выраженного уменьшения относительного содержания ГК-2.

В этом проявляется влияние гумифицированной биомассы опада (подстилки) на гумусовое состояние верхних гумусово-аккумулятивных горизонтов коричнево-бурых почв. В меньшей степени эти тенденции проявляются в метаморфически оглиненных горизонтах, где снижается только содержание фракции ГК-1 на фоне сохранения повышенного содержания фракции ГК-3.

Не менее своеобразен в коричневых почвах и фракционный состав фульвокислот и неспецифических соединений, где доминирующая роль принадлежит фракциям 1, 2 и 3 на фоне низкого уровня содержания «агрессивной» фракции 1а. Содержание последней заметно снижается от верхних горизонтов профиля к средним и нижним. Профильное распределение фракции 1 имеет бимодальный характер, а фракций 2 и 3 – постепенно нарастающий книзу. «Двучленность» гумусового профиля достаточно хорошо выражена в картине профильного распределения всех фракций.

Принципиально однотипная картина относительного содержания и внутрипрофильного распределения характерна и для фракционного состава фульвокислот коричнево-бурых почв. Исключение составляет верхняя гумусово-аккумулятивная толща профиля, существенно обогащенная первой («подвижной») фракцией фульвокислот и обедненная более прочносвязанными ее фракциями (2 и 3).

ВЫВОДЫ

-

1. Коричневые почвы юго-западного Копетдага отличаются зонально-региональной спецификой гумусового состояния. Она обусловлена регрессивно-аккумулятивным типом гумусового профиля, повышенной гидролизуемостью и средней степенью гумификации органического вещества, преимущественно фульватным и гуматно-фульватным типами гумуса и характерными особенностями фракционного состава гумусовых кислот.

-

2. Для подтипа коричневых типичных почв характерны: регрессивноаккумулятивный тип гумусового профиля с четко выраженным приповерхностным максимумом гумусонакопления, средний уровень содержания гумуса, варьирующая степень гумификации (от высокой до слабой) органического вещества и двухъярусный характер гумусового профиля с гуматно-фульватным и фульватным типами гумуса.

-

3. Подтип коричнево-бурых почв характеризуется гумусовым профилем регрессивно-аккумулятивного типа с более выраженным приповерхностным максимумом и высоким уровнем содержания гумуса, варьирующей степенью гумификации (от высокой до слабой) и двухъярусной структурой гумусового профиля с различными типами гумуса (гуматно-фульватного и собственно фульватного).

Список литературы Гумусное состояние коричневых почв Юго-Западного Копетдага

- Акрамов Ю.А. Органическое вещество почв вертикальных поясов Таджикистана, его роль в почвообразовании и земледелии. Душанбе: Дониш, 1987. 181с.

- Аранбаева А.М. Коричневые почвы Юго-Западного Копетдага//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2002. Вып. 55. С. 87-96.

- Аранбаева А.М. Карбонатное состояние коричневых ночв Юго-Западного Копетдага//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2002. Вып. 56. С. 22-31.

- Владыченский А.С. Особенности горного почвообразования. М.: Наука, 1998. 191 с.

- Гришина Л.А., Орлов Д.С. Система показателей гумусного состояния почв//Проблемы почвоведения. (Советские почвоведы к XI Международному конгрессу в Канаде, в 1978 г.). М.: Наука, 1978. С. 42-47.

- Иловайская Н.И. Органическое вещество основных типов почв Таджикистана//Почвоведение. 1959. № 8. С. 15-25.

- Кутеминский В.Я., Леонтьева Р.С. Почвы Таджикистана. Условия почвообразования и география почв. Душанбе: Ирфон, 1966. Вып. I. 224 с.

- Ломов С.П., Сосновская В.П. О некоторых особенностях коричневых почв Таджикистана//Почвоведение. 1976. № 6. С. 18-29.

- Матинян Н.Н., Рогожкина О.А. Генетические особенности коричневых почв Центрального Копетдага//Вест. ЛГУ. Сер. Биология. 1980. Вып. 3. С. 109-114.

- Муравьева Н.Т., Селитренникова З.Б. Особенности гумусообразования в основных почвах Узбекистана//Генезис и классификация почв Азии. М.: Наука, 1965. С. 139-151

- Орлов Д.С. Методы определения и показатели гумусового состояния почв//Методы изучения и повышения плодородия засоленных почв. Науч. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 1986. С. 91-98.

- Ройченко Г.И. Сравнительная генетическая характеристика основных типов почв Южной Киргизии//Тр. Киргизского НИИ почвоведения. Фрунзе: Кыргызстан, 1969. Вып. 2. С. 3-27.

- Ройченко Г.И., Мамытов А.М. Горно-лесные и горно-луговые почвы Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Фрунзе: Илим, 1970. 224с.