Гунны в равнинном Крыму

Автор: Айбабин Александр Ильич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются свидетельства письменных источников о гуннах в Крыму и найденные в равнинном Крыму погребения гуннов. Многие исследователи истории Крыма датировали вторжение гуннов в Северное Причерноморье по информации лишь некоторых нарративных источников годами правления императора Валента (364-378). Однако в письменных источниках отсутствуют какие-либо сведения о переправе гуннов через пролив Боспор Киммерийский и нападении на боспорские города в 370-е годы. Н.В. Пигулевская по сирийским и греческим источникам аргументированно отнесла переход гуннов через Меотиду и Кавказские горы в Междуречье и на сирийское побережье к 395 году. Эту дату подтверждает уточненная хронология известных в Крыму захоронений кочевников и керамика из боспорских городов и поселений. Очевидно, гунны появились на полуострове уже после своего утверждения в Северном Причерноморье в конце IV-V веке. Могилы гуннов на склоне горы Коклюк, из совхоза им. Калинина, из Беляуса и некрополя Усть-Альма по полихромным вещам датируются первой половиной V века. По погребальному обряду описанные крымские могилы первой половины V в. аналогичны подкурганным захоронениям со шкурой коня, известным в степях Северного Причерноморья. И.П. Засецкая аргументированно связала их с тюрками, входившими в гуннский союз племен. Захоронения кочевников в Изобильном отнесены ко второй половине V в., в Марфовке - к концу V в., а в Чикаренко - к первой половине VI века. Могилы номадов первой половины V в. принадлежали акацирам, а могилы второй половины V в. - первой половины VI в. - гуннам-альциагирам.

Крым, гунны, вторжение, погребения кочевников, полихромные вещи

Короткий адрес: https://sciup.org/149130865

IDR: 149130865 | УДК: 902(653):726 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2019.2.3

Текст научной статьи Гунны в равнинном Крыму

DOI:

Цитирование. Айбабин А. И., 2019. Гунны в равнинном Крыму // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 47–61. DOI:

С Ириной Петровной Засецкой я дружу с конца 1960-х годов. В успешных и многогранных научных исследованиях Ирины Петровны Засецкой видное место занимает археология гуннов. Она впервые в советской археологии выделила оставленную гуннами материальную культуру, создала типологию погребальных сооружений и происходящего из них инвентаря [Засецкая, 1968а; 1971; 1978].

Многие исследователи истории Крыма датировали вторжение гуннов в Северное Причерноморье по информации лишь некоторых нарративных источников годами правления императора Валента (364–378) [Vasiliev, 1936, p. 24–30], началом 370-х годов [Гайдукевич, 1949, с. 478; Gajdukevič, 1971, S. 494; Якобсон, 1964, с. 7; Шелов, 1978, с. 81], 375 г. [Блаватский, 1985, с. 252] и 370–378 годами [Засец-кая, 1993, с. 38; 1994, с. 133].

И.П. Засецкая синхронизировала найденные в степи погребения гуннов с вещами полихромного стиля с захоронениями с аналогичными изделиями в боспорских склепах, которые она отнесла к последней четверти IV– первой половине V в. [3асецкая, 1968а, с. 60–62; 1968б; 1978, с. 54, 69; 1993, c. 38, 52]. А.К. Амброз привел веские аргументы в пользу создания характерного для гуннов полихромного стиля в первые десятилетия V в. на Дунае. Новый стиль распространился на захваченные гуннами Боспор и другие территории. Комплексы с такими вещами исследователь разделил на три группы. В первую группу первой половины V в. он включил и керченские склепы с вещами с инкрустацией, тогда как многие захоронения кочевников с одноименными изделиями из Поволжских и Причерноморских степей – во вторую и третью группы второй половины V – первой половины VII в. [Амброз, 1971, с. 102; 1985, с. 300– 302; 1992, с. 48–50]. Полемизируя с А.К. Амброзом, И.П. Засецкая распределила комплексы с изделиями полихромного стиля на две группы: I – первая половина V в.; II – вторая половина V в. [Засецкая, 1994, с. 130–131].

В письменных источниках содержатся противоречивые свидетельства о вторжении гуннов в Крым. Согласно Аммиану Марцел-лину [Аммиан Марцеллин, 1996, кн. XXXI, 2,12; 3,1], Евнапию [Blockley, 1983, Eunapius, Fr. 41, 42] и Зосиму [Zosime, 1979, livre IV, XX,3, p. 280–281, 371–375] в годы правления императора Валента (364–378) гунны прошли через земли алан-танаитов, истребили многих из них и заключили союз с уцелевшими. При содействии алан гунны разгромили государство остготского короля Германариха (Эрманари-ха) и вынудили готов переправиться в Дунайские провинции Римской империи [Ajbabin, 2011, S. 49; Heather, 1991, p. 122–128; Matthews, 1989, p. 318–322, 326–328]. По словам Павла Орозия гунны изгнали готов с их земли на тринадцатом году царствования Валента – в 376 г. [Orosii Pauli, 1882, Libri VII. 33.10–12, p. 517– 518]. Ермий Созомен в труде, написанном в 444 г. [Hermiae Sozomeni, 1864, Сap. XXXVII, 1403–1404], а также Иордан [Иордан, 1997, 85], Прокопий [Procopius, 1962, vol. V, book VIII, V, 7–13] и Агафий Миринейский [Agathias, 1975, book 5, 11, 2–3] писали о погоне за быком или ланью, в ходе которой гунны во время правления Валента вышли на берег озера (Меоти-ды), переправились через него и напали на готов. Согласно Зосиму гунны переправились из Азии в Европу через занесенный илом из реки Танаис Киммерийский Боспор [Zosime, 1979, livre IV, XX,3, p. 280–281]. Вероятно, Зо-сим перепутал Таганрогский залив, в который впадает Дон (река Танаис), с Боспорским (Керченским) проливом.

В приведенных сочинениях отсутствуют какие-либо сведения о переправе гуннов через пролив Боспор Киммерийский и нападении на боспорские города.

По Филосторгию отряды закрепившихся в Подунавье гуннов в самом конце IV в.

переправились через реку Танаис и, пройдя Армению и Месопотамию, напали на византийские провинции Каппадокию и Галлатию [Thompson, 1948, p. 28; Blockley, 1992, р. 47]. Совершавший паломничество на восток в 395–397 гг. Иероним Стридонский оказался очевидцем вторжения гуннов в Закавказье и Месопотамию, которое описал в двух письмах: «...от далекого Меотиса, земли ледяного Та-наиса и страшного народа массагетов, где в Кавказских ущельях Александр дверью запер дикие народы, вырвалась орда гуннов» [Jerome, 1933, p. 328–329; Пигулевская, 1941, с. 40]. Сирийский автор Иешу Стилит в хронике начала VI в. писал о разграблении гуннами Сирии в правление Гонория и Аркадия в 395/6 г. [Пигулевская, 1941, с. 39–40]. О переправе через Меотиду направлявшихся в Мидию гуннов рассказывал и Приск Панийский [Blockley, 1983, Priscus, Fr. 11]. По сирийским и греческим источникам Н.В. Пигулевская аргументированно приурочила переход гуннов через Меотиду и Кавказские горы в Междуречье и на сиро-финикийское побережье к 395 г. [Пигулевская, 1941, с. 40–41].

Эта дата подтверждена в результате уточнения хронологии боспорских некрополей и слоев пожаров, выявленных в городах и на поселениях. Вероятно, в 395 г. на пути к Кавказу одно из гуннских племен напало на Бос-пор [Айбабин, 1999, с. 73, 77; Ajbabin, 2011, S. 68]. Слой разрушения, синхронный нападению гуннов на столицу царства в конце IV в., зафиксирован в рыбацком предместье города Боспора у подножья горы Митридат рядом со зданием музея. Слой перекрывал руины построек и расположенные рядом рыбозасолочные цистерны [Айбабин, 2017, с. 14].

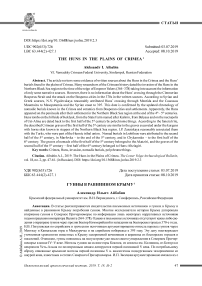

Гуннам приписывают немногочисленные захоронения кочевников с полихромными вещами, найденные в равнинном Крыму: в Мар-фовке (рис. 1,8) и близ Феодосии (рис. 1,7) (одно – у подножия горы Коклюк, точное местонахождение двух других неизвестно), в Изобильном (рис. 1,3), в совхозе им. Калинина (рис. 1,2), в поселке Чикаренко (рис. 1,4), на некрополях античного городища Беляус (рис. 1,1) [Айбабин, 1993, с. 206, рис. 1,4–8; Дашевская, 1995] и позднескифского могильника Усть-Альма (рис. 1,5). Некоторые из этих могил разрушили во время современ- ных строительных или сельскохозяйственных работ.

В нескольких захоронениях зафиксирован погребальный обряд.

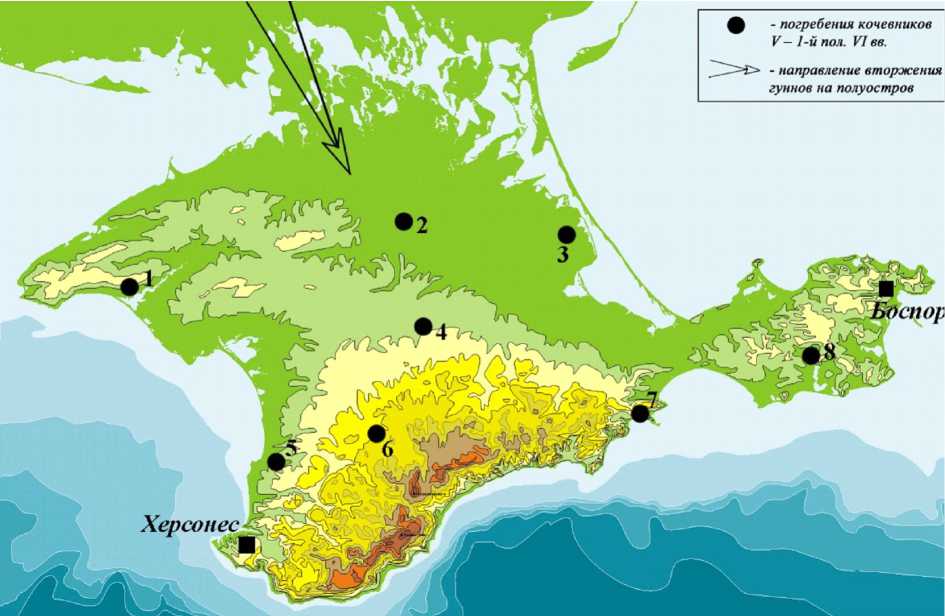

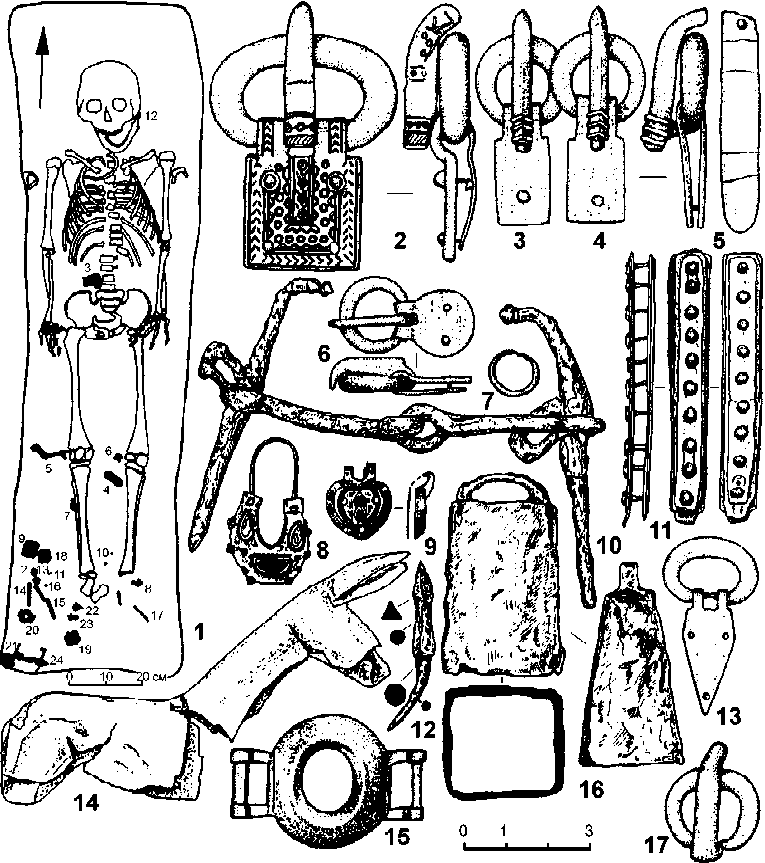

На некрополе античного городища Бе-ляус (рис. 1, 1 ) зачищены два захоронения. Одного кочевника похоронили в античном склепе в накрытой плитами яме (рис. 2). Под плитами перекрытия находились остатки чучела коня: череп, ребро и кости ног с копытами. Скелет мальчика лежал в вытянутой позе, ориентированный головой на север (рис. 2, 1 ). На черепе отмечены монголоидные признаки. У черепа найдена золотая серьга, на тазу – большая серебряная пряжка (рис. 2, 2 ), у колен – золотая обкладка статуэтки лошади (рис. 2, 14 ), у ступней – удила и полихромные детали сбруйных ремней [Да-шевская, 1969, с. 52–60, рис. 1–5]. Второй кочевник был погребен во дворе разрушенной усадьбы II в. до н.э. в хозяйственной яме (рис. 3). Под плитами перекрытия лежал скелет мальчика 6–9 лет, ориентированный головой на северо-восток, с монголоидными чертами на черепе. В его ногах на камне находились трубчатая кость лошади и собачья челюсть, а между голенями – позвонки лошадиного хвоста. У черепа обнаружены стеклянный стакан с синими каплями типа I-Е (рис. 3, 1 , 2 ) и золотая серьга, на тазу – две пряжки, у левой голени – костяная пряжка (рис. 3, 7 ), в ногах – две пряжки и удила [Да-шевская, 1995].

По мнению О.Д. Дашевской, третья могила, совершенная в яме и принадлежавшая гуннам, была открыта в 1999 г. у основания стены античной усадьбы на городище Беляус. На дне лежали два скелета подростков, ориентированных головами на север. Антрополог выявила слабую лобно-затылочную деформацию обоих черепов [Дашевская, 2003]. Найденный в могиле невыразительный инвентарь характерен и для V, и для VI века. Видимо, захоронение принадлежало номадам, кочевавшим в равнинном Крыму в данный период.

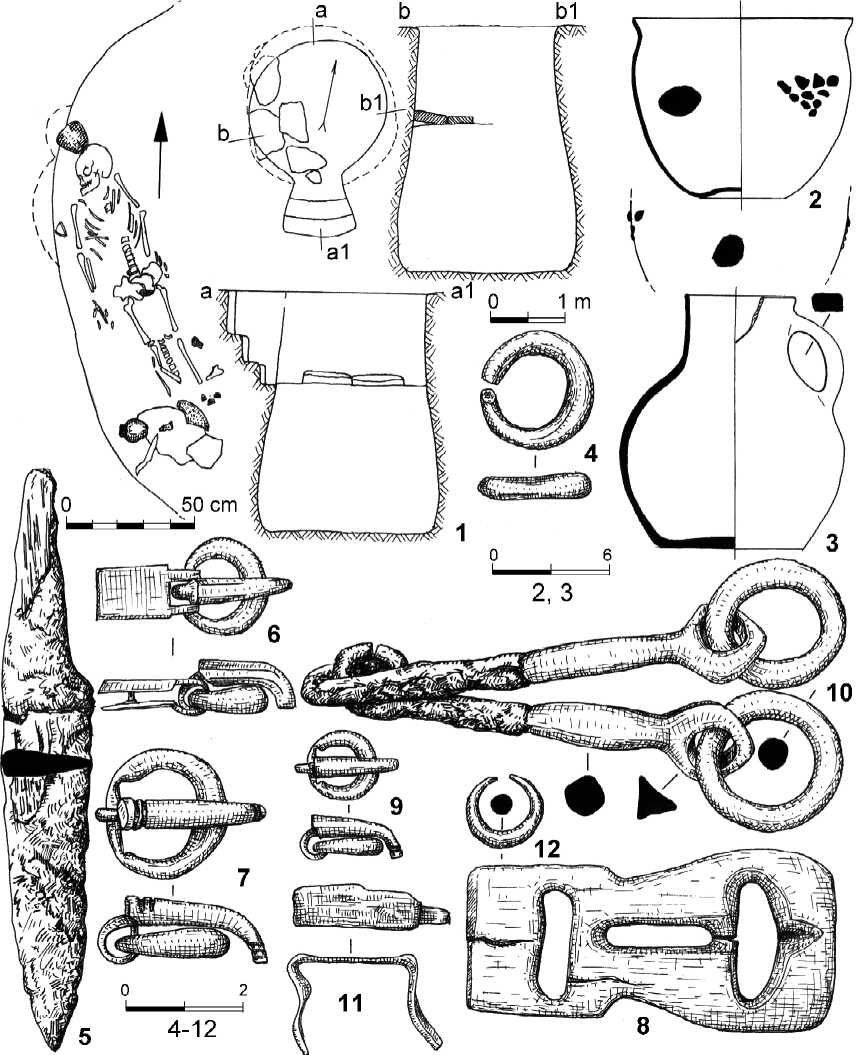

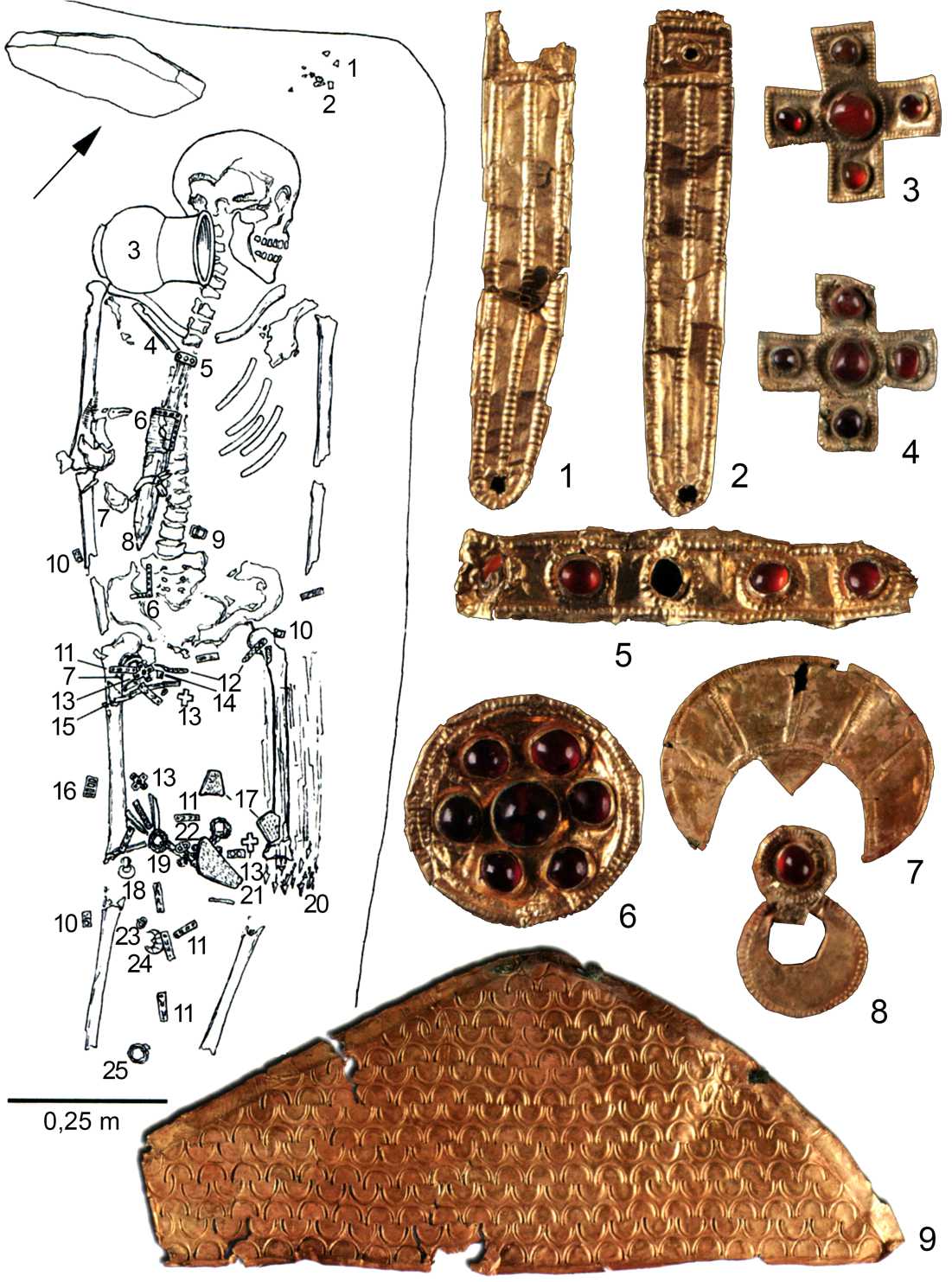

На некрополе Усть-Альма (рис. 1,5) первое захоронение гунны совершили в камере позднескифского склепа (рис. 4,1,2,5,6). На полу зачищена дубовая колода, прикрытая каменными плитами, у которых положили два конских копыта с костями суставов. В колоде лежал скелет юноши 15–18 лет. Череп с мо-голидными чертами. В захоронении найдено оружие (костяные обкладки лука, железные меч, наконечники стрел и нож), детали конской сбруи (железные удила, бронзовые, обтянутые золотой фольгой с сердоликовыми вставками украшения ремней), бронзовые ременные пряжки, золотая обкладка деревянной скульптуры осла и бронзовый котелок [Пуздровский, Зайцев, Неневоля, 1999, с. 194– 203]. Второе захоронение на названном некрополе совершено в восстановленной гуннами позднескифской подбойной могиле (рис. 4,3– 5,7–9). Ее входная яма была завалена камнями, под которыми лежали челюсти и голеностопные суставы лошади. На дне подбоя зачищен скелет мужчины с многочисленным погребальным инвентарем: железные наконечники стрел и кинжал с золотыми, инкрустированными сердоликом обкладками ножен, костяные обкладки лука, деревянные остатки колчана, железные удила и золотые с сердоликовыми вставками накладки на сбруйные ремни, золотые обкладки ленчика седла, два бронзовых сосуда, две золотые и одна бронзовая обкладки зооморфных фигурок [Пузд-ровский, 2010].

В Изобильном, в могиле, впущенной в насыпь кургана эпохи бронзы, зачищен скелет подростка, ориентированный черепом на восток (рис. 1, 3 ). На костях лежали бусы, бронзовые зеркало, медальон и две пряжки, шесть трапециевидных пластин из золотой фольги с отверстиями, кости животных [Ай-бабин, 1993, с. 209].

Другой вариант погребального обряда выявлен в Восточном Крыму в Марфовке (рис. 1, 8 ), где кочевник был похоронен головой на запад под курганной насыпью в античной плитовой гробнице. За черепом лежали золотая диадема с сердоликовыми вставками в гнездах и стеклянный стакан с синими каплями типа I-Е, у ног – золотая пряжка с пластинчатой рамкой и фрагменты бронзового зеркала. Из могилы также извлекли золотые височные подвески, навершие меча с альмандином, золотые наконечник с сердоликовыми вставками, пряжку с пластинчатой рамкой, два кулона и другие вещи [Айбабин, 1993, с. 209, рис. 2, 1 , 2 , 5 , 6 , 8 , 9 ; Засецкая, 1994, с. 118, 119, 177, табл. 24].

И.П. Засецкая включила находки с горы Коклюк, из совхоза им. Калинина, из Беляуса и Марфовки в раннюю группу конца IV – первой половины V в. [3асецкая, 1978, с. 66–68, рис. 1, 8 , 10 , 16 , 19 ]. А.К. Амброз к группе комплексов первой половины V в. присоединил вещи с горы Коклюк, из совхоза им. Калинина, Беляуса и Чикаренко, а к группе VII в. – инвентарь из Марфовки [Амброз, 1971, с. 102; 1981, с. 12, 21, рис. 2, 3; 1985, с. 301–302].

Мною комплексы со склона горы Коклюк и из совхоза им. Калинина по пряжке и полихромным накладкам на сбруйные ремни [Высотская, Черепанова, 1966, с. 189–195, рис. 2, 9 , 11 , 3, 2 – 7 , 10 , 12 – 14 ] синхронизированы с комплексами первой половины V в. из Керчи из захоронений на лежанках в склепах 154/1904, 165/1904 и из тайника в склепе 145/1904 [Айбабин, 1990, с. 58, рис. 2, 41 , 55 , 57 , 47, 25– 27 , 30 ]. Первое и второе погребения из Беля-уса по пряжкам [Айбабин, 1999, с. 73, рис. 27, 2–4 , 6 , 17 , 28, 5–8 ; Айбабин, Хайредино-ва, 2008, рис. 25, 1–3 , 7 , 9 ], а захоронения на некрополе Усть-Альма по полихромным накладкам на сбруйные ремни (рис. 4, 1–5 ) датируются тем же периодом.

Время совершения захоронения в Изобильном определяется по овальной бронзовой пряжке, подобной обнаруженным в могилах второй половины V в. [Айбабин, 1993, с. 208, рис. 4, 2 ].

Захоронение из Марфовки по стеклянному стакану с синими каплями типа I-Е и золотым пряжкам с широкой пластинчатой рамкой следует отнести к концу V в. [Айбабин, 1993, с. 208–209, рис. 2, 5 , 6 , 5, 1 , 4–6 ].

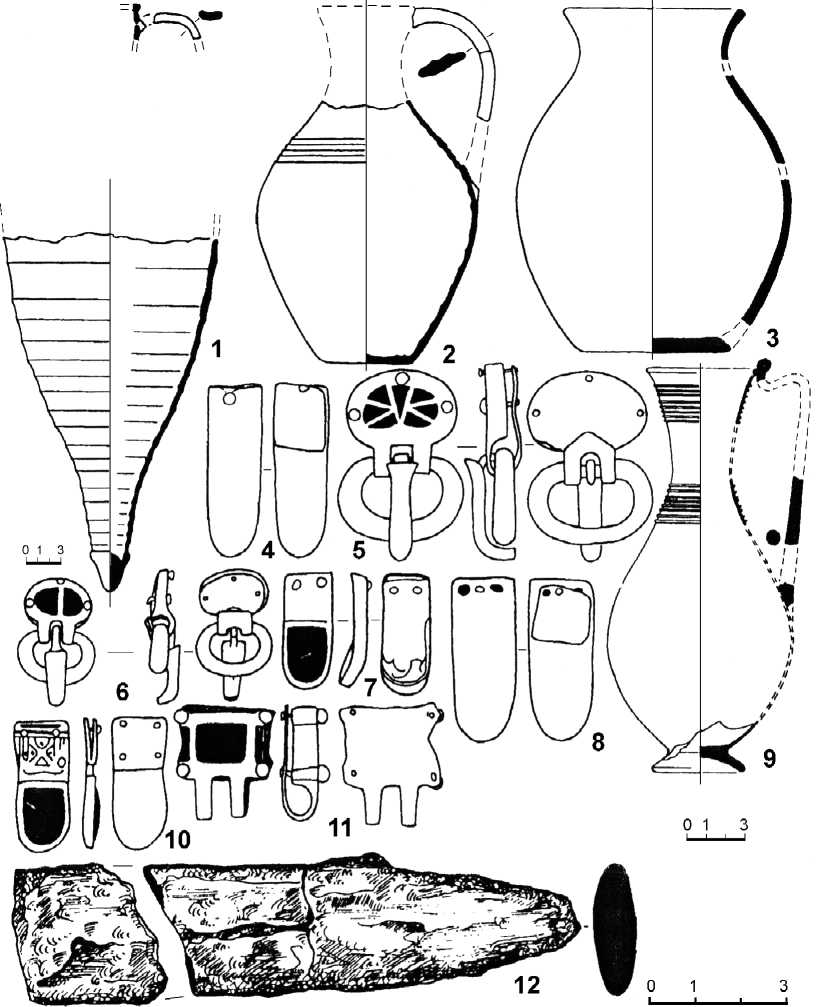

В Чикаренко (рис. 1, 4 ) могилу разрушили в результате добычи камня. В ее засыпи собраны золотые пряжки и наконечники ремней, инкрустированные альмандинами (рис. 5, 4– 8 , 10 , 11 ), фрагменты стеклянного кувшина (рис. 5, 9 ) и амфоры (рис. 5, 1 ) типа LRA 10 [Ай-бабин, 1999, с. 77, рис. 29] из красной глины с примесью слюды с веретенообразным туловом [Riley, 1979, p. 229, 230], типичные для VI – первой половины VII в. [Айбабин, Хайрединова, 2017, с. 150]. По полихромным пряжкам и амфоре типа LRA 10 захоронение можно отнести к первой половине VI века.

По погребальному обряду описанные крымские могилы первой половины V в. аналогичны подкурганным захоронениям со шку- рой коня, известным в северопричерноморских степях. И.П. Засецкая аргументированно связала их с тюрками, входившими в гуннский союз племен [Засецкая, 1971, с. 68, 69, 72].

Опираясь на уточненную хронологию упомянутых захоронений кочевников и боспор-ских городов и поселений, можно предположить, что гунны появились на полуострове уже после своего утверждения в Северном Причерноморье – на рубеже IV–V вв. [Айбабин, 1993, с. 206–209; Ajbabin, 2011, S. 66, 68]. В то время они совершали набеги не только на Дунае, но и в Закавказье. Согласно приведенным выше письменным источникам гунны не собирались задерживаться в Европейском Боспоре. Вероятно, после похода в 395 г. в Закавказье и Месопотамию утвердившиеся в Северном Причерноморье гунны стали использовать крымские степи для сезонного выпаса скота. Принадлежавшая гуннам территория простиралась до возвышенностей Третьей гряды в Центральном Крыму. Обломок гуннского котла найден в дерновом слое, перекрывающем руины Неаполя Скифского (рис. 1, 6 ).

Приск Панийский называл гуннские племена, кочевавшие в степях Северного Причерноморья в первой половине V в., акаци-рами [Blockley, 1983, Priscus, Fr. 11; Blockley, 1992, p. 73].

По словам Прокопия после смерти правителя гуннов его сын Утигур со своим племенем вернулся в Приазовье. Историк относит данное событие ко времени, когда вандалы уже утвердились в Ливии (429 г.), а визи- готы поселились в Испании [Procopius, 1962, vol. V, book VIII, IV,6–12; V,1–13; Ajbabin, 2011, S. 66, 68]. Однако Аттила умер в 453 г. [Thompson, 1948, p. 152–153; Maenchen-Helfen, 1973, p. 143–147]. По рассказу Иордана после разгрома гуннов в битве на реке Недао в Паннонии (454 г.) союз племен, подчинявшихся Аттиле, распался. Многие гуннские племена вернулись к Понту [Иордан, 1997, с. 110–111]. В степи около Херсона Иордан помещал гуннское племя альциагиров, которые «летом... бродят по степям, раскидывая свои становища в зависимости от того, куда привлечет их корм для скота; зимой же переходят к Понтийскому морю» [Иордан, 1997, с. 67–68]. В степи между Херсоном и Боспором в начале VI в. Прокопий локализовал гуннов [Procopius, 1914, vol. V, book I, XII, 15–20; Procopius, 1962, vol. V, book VIII, V, 26]. Очевидно, описанные выше захоронения номадов первой половины V в. принадлежали акацирам, а могилы второй половины V – первой половины VI в. – гуннам-альциагирам.

ПРИМЕЧА НИЕ

1 Статья выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № FZEG-2017-0010 по теме «Византийское присутствие в Крыму: политический, экономический и культурный аспекты».

The article was carried out in the framework of the state task of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation no. FZEG-2017-0010 on the issue “Byzantine Presence in Crimea: Political, Economic and Cultural Aspects”.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Крым в V – начале VI в.:

1 – Беляус; 2 – совхоз им. Калинина; 3 – Изобильное; 4 – Чикаренко; 5 – Усть-Альма;

6 – находка гуннского котла на Неаполе Скифском; 7 – гора Коклюк близ Феодосии; 8 – Марфовка Fig. 1. Crimea in the 5th – early 6th centuries:

1 – burials of nomads of the 5th – first half of the 6th centuries;

2 – direction of the invasion of the Huns to the peninsula.

1 – Belyaus; 2 – State Farm named after Kalinin; 3 – Izobilnoe; 4 – Chikarenko; 5 – Ust-Alma;

6 – find of the Hunnic cauldron on Scythian Neapoles; 7 – Mount Koklyuk near Feodosia; 8 – Marfovka

Рис. 2. Беляус, гуннское захоронение, открытое в 1967 г. (по: [Ajbabin, 2011, Abb. 27]:

-

1 – план захоронения мальчика; 2 – большая серебряная пряжка с овальным щитком с резным, инкрустированным серебром декором (по: [Айбабин, 1990, с. 28, 29, рис. 2, 45 , 23, 9 ]);

-

3 , 4 – серебряные пряжки с овальной рамкой 4-го варианта (по: [Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2, 47 ]);

5 – серебряный поясной наконечник варианта II-1 (по: [Айбабин, 1990, с. 50, рис. 2, 46 ; 47, 7 ]);

-

6 – серебряная пряжка с овальной рамкой 2-го варианта (по: [Айбабин, 1990, с. 27, 28, рис. 2, 10 ]);

-

7 – бронзовое кольцо; 8 – золотая серьга; 9 – серебряный щиток пряжки; 10 – железные удила;

-

11 – серебряные, плакированные золотом наконечники поясных ремней варианта II-1 (по: [Айбабин, 1990, с. 50, рис. 47, 32 ]); 12 – железный наконечник стрелы; 13 – серебряная пряжка; 14 – золотая обкладка статуэтки лошади;

15 – серебряная соединительная сбруйная бляха; 16 – железный колокольчик с бронзовой прослойкой;

17 – серебряная пряжка с овальной рамкой 3-го варианта (по: [Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2, 26 ])

Fig. 2. Belyaus, Hun burial discovered in 1967 (after: [Ajbabin, 2011, Abb. 27]):

-

1 – boy’s burial plan; 2 – large silver buckle with an oval shield with a carved decor inlaid with silver (after: [Aibabin, 1990, p. 28, 29, fig. 2, 45 ; 23, 9 ]);

-

3 , 4 – silver buckles with oval frame of variant 4 (after: [Aibabin, 1990, p. 28, fig. 2.47]);

5 – silver belt tip of variant II-1 (after: [Aibabin, 1990, p. 50, fig. 2, 46 ; 47, 7 ]);

6 – silver buckle with oval frame of variant 2 (after: [Aibabin, 1990, p. 27, 28, fig. 2, 10 ]); 7 – bronze ring;

-

8 – gold earring; 9 – silver buckle shield; 10 – iron bridges;

-

11 – silver gold-plated tips of belts of variant II-1 (after: [Aibabin, 1990, p. 50, fig. 47, 32 ]);

-

12 – iron arrowhead; 13 – silver buckle; 14 – gold lining of horse statuette; 15 – silver connecting harness plate;

16 – iron bell with bronze layer; 17 – silver buckle with oval frame of variant 3 (after: [Aibabin, 1990, p. 28, fig. 2, 26 ])

Рис. 3. Беляус, гуннское захоронение, открытое в 1991 г. (по: [Дашевская, 1995, рис. 1–3]):

-

1 – план захоронения мальчика; 2 – стеклянный стакан с синими каплями типа Сорокина I-Е (по: [Сорокина, 1971, с. 89, рис. 1, 6 ]); 3 – глиняный лепной кувшин; 4 – бронзовая рамка пряжки;

5 – железный нож; 6 – серебряная пряжка с овальной рамкой 3-го варианта;

-

7 , 9 – бронзовая (7) и серебряная (9) пряжки с круглой рамкой варианта 5а; 8 – пряжка из кости;

10 – удила из железа и бронзы; 11 – бронзовая скрепка; 12 – золотая серьга

Fig. 3. Belyaus, Hun burial discovered in 1991 (after: [Dashevskaya, 1995, fig. 1–3]).

-

1 – boy’s burial plan; 2 – glass beaker with blue drops of Sorokina I-E type (after: [Sorokina, 1971, p. 89, fig. 1, 6 ]); 3 – clay stucco jug; 4 – bronze buckle frame;

5 – iron knife; 6 – silver buckle with oval frame of variant 3;

-

7 , 9 – bronze (7) and silver (9) buckles with round frame of variant 5a; 8 – bone buckle;

10 – iron and bronze bits; 11 – bronze clip; 12 – gold earring

Рис. 4. Могильник Усть-Альма. Гуннские захоронения. План захоронения в могиле 957

и вещи из могилы 957 ( 3 – 5 , 7–9 ) и склепа 635 ( 1 , 2 , 6 ) (по: [Puzdrovskij, 2014, S. 369–370, Abb. 2])

Fig. 4. Burial ground of Ust-Alma. Hun burial. Plan of burial in grave 957

and things from grave 957 ( 3 – 5 , 7–9 ) and crypt 635 ( 1 , 2 , 6 ) (after: [Puzdrovskij, 2014, S. 369–370, Abb. 2])

Рис. 5. Инвентарь из могилы кочевника, разрушенной близ Чикаренко (по: [Ajbabin, 2011, Abb. 29]):

-

1 – амфора типа Зеест 95 с ножкой 2-го варианта; 2 – краснолаковый кувшин; 3 – лепной сероглиняный горшок; 4 , 8 – золотые наконечники ремней варианта II-1; 5 , 6 – золотые пряжки, инкрустированные альмандинами, с круглой рамкой 6-го варианта (по: [Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2, 43 ]); 7 , 10 – золотые наконечники ремней, инкрустированные альмандинами, варианта II-3 (по: [Айбабин, 1990, с. 50, 51, рис. 47, 13 ]);

-

9 – фрагменты стеклянного кувшина; 11 – золотой, инкрустированный альмандином щиток пряжки;

-

12 – обломки железного кинжала

Fig. 5. Inventory from the grave of a nomad destroyed near Chikarenko (after: [Ajbabin, 2011, Abb. 29]):

-

1 – Zeest 95 type amphora with a leg of variant 2; 2 – red-lacquered jug; 3 – sculpted gray clay pot;

4 , 8 – gold tips of belts of variant II-1; 5 , 6 – gold buckles inlaid with almandins, with a round frame of variant 6 (after: [Aibabin, 1990, p. 28, fig. 2, 43 ]); 7 , 10 – gold lugs of belts inlaid with almandines, variant II-3 (after: [Aibabin, 1990, p. 50, 51, fig. 47, 13 ]);

9 – fragments of a glass jug; 11 – gold buckle shield inlaid with almandine;

12 – fragments of an iron dagger

Список литературы Гунны в равнинном Крыму

- Айбабин А. И., 1990. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. I. С. 3-86.

- Айбабин А. И., 1993. Погребения кочевнической знати в Крыму конца IV-VI вв. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. III. С. 206-211.

- Айбабин А. И., 1999. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: Дар. 352 с.

- Айбабин А. И., 2017. О нападении гуннов на Боспор в конце IV в. // XVIII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Торговля: пути - товары - отношения: материалы Междунар. археол. конф. Керчь. С. 11-15.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2008. Могильник у села Лучистое. Т. I. Раскопки 1977, 1982-1984 годов // Боспорские исследования. Suppl. 4. Симферополь; Керчь. 336 с.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2017. Крымские готы страны Дори (середина III - VII в.). Симферополь: Антиква. 368 с.

- Амброз А. К., 1971. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы // Советская археология. № 2. С. 96-123.

- Амброз А. К., 1981. Восточноевропейские и среднеазиатские степи V - первой половины VIII в. // Археология СССР. Степи Евразии в эпоху Средневековья. М.: Наука. С. 10-23.

- Амброз А. К., 1985. К итогам дискуссии по археологии гуннской эпохи в степях Восточной Европы (1971-1984 гг.) // Советская археология. № 3. С. 293-303.

- Амброз А. К., 1992. Боспор. Хронология раннесредневековых древностей // Боспорский сборник. Вып. 1. М.: Архэ. С. 6-108.

- Аммиан Марцеллин, 1996. Римская история / пер. Ю. А. Кулаковский, А. И. Сони. СПб.: Алетейя. 568 с.

- Блаватский В. Д., 1985. Античная археология и история. М.: Наука. 280 с.

- Высотская Т. Н., Черепанова Е. Н., 1966. Находки из погребений IV-V вв. в Крыму // Советская археология. № 3. C. 187-196.

- Гайдукевич В. Ф., 1949. Боспорское царство. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 624 с.

- Дашевская О. Д., 1969. Погребение гуннского времени в Черноморском районе Крыма // Материалы и исследования по археологии СССР. № 169. C. 52-61.

- Дашевская О. Д., 1995. Погребение гуннского времени на городище Беляус // Памятники Евразии скифо-сарматской эпохи. М.: ИА РАН. C. 56-61.

- Дашевская О. Д., 2003. Третье захоронение гуннского времени на Беляусе // Российская археология. № 1. C. 160-163.

- Засецкая И. П., 1968а. О хронологии погребений "эпохи переселения народов" Нижнего Поволжья // Советская археология. № 2. C. 52-62.

- Засецкая И. П., 1968б. Полихромные изделия гуннского времени из погребений Нижнего Поволжья // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 10. С. 35-53.

- Засецкая И. П., 1971. Особенности погребального обряда гуннской эпохи на территории степей Нижнего Поволжья и Северного Причерноморья // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 13. С. 61-72.

- Засецкая И. П., 1978. О хронологии и культурной принадлежности памятников южнорусских степей и Казахстана гуннской эпохи (Постановка вопроса) // Советская археология. № 1. С. 53-71.

- Засецкая И. П., 1993. Материалы Боспорского некрополя второй половины IV - первой половины V в. н.э. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. III. С. 23-105.

- Засецкая И. П., 1994. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху. СПб.: Эллипс Лтд. 224 с.

- Иордан, 1997. О происхождении и деяниях гетов. Getica / пер. и коммент. Е. Ч. Скржинской. СПб.: Алетейя. 507 с.

- Пигулевская Н. В., 1941. Сирийские источники по истории народов СССР // Труды Института востоковедения АН СССР. T. ХLI. М.; Л.: АН СССР. 170 с.

- Пуздровский А. Е., Зайцев Ю. П., Неневоля И. И., 1999. Погребение воина гуннского времени на Усть-Альминском могильнике // Херсонесский сборник. Вып. X. Севастополь. С. 194-208.

- Пуздровский А. Е., 2010. Воинское погребение гуннской эпохи из Усть-Альминского некрополя // Археологический альманах. Вып. 22. Донецк: Донбасс. C. 285-310.

- Сорокина Н. П., 1971. О стеклянных сосудах с каплями синего стекла из Причерноморья // Советская археология. № 4. С. 85-101.

- Шелов Д. Б., 1978. Волго-донские степи в гуннское время // Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы. М.: Наука. C. 81-88.

- Якобсон А. Л., 1964. Средневековый Крым. М.; Л.: Наука. 232 c.

- Agathias, 1975. The Histories / Transl. J.D. Frendo // Corpus fontium historiae Byzantinae. Vol. II A. Berlin; New York: Walter de Gruyter. 170 p.

- Ajbabin A. I., 2011. Archдologie und Geschichte der Krim in byzantinischer Zeit. Mainz: Verlag der Rцmischе-Germanischen Zentralmuzeums. 276 S.

- Blockley R. C., 1983. The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman empire. Eunapius, Olimpiodorus, Priscus and Malchus. Vol. II. Text, translation and historiographical Notes. Liverpool: F. Cairns. 515 p.

- Blockley R. C., 1992. East Roman Foreign Policy. Leeds: F. Cairns. 283 p.

- Gajdukeviи V. F., 1971. Das Bosporanische Reich. Berlin; Amsterdam: Akademie Verlag, HAkkert edition. 604 S.

- Heather P. J., 1991. Goths and Romans. 332-489. Oxford: Liverpool University Press. 378 p.

- Hermiae Sozomeni, 1864. Historia ecclesiastica // Patrologia Graeca. Vol. 67. Paris: Apud J.-P. Migne. 926 p.

- Jerome, 1933. Select letters / Transl. F.A. Wright. London; New York: Heinemann. 510 p.

- Matthews J., 1989. The Roman Empire of Ammianus. London: Johns Hopkins University Press. 608 p.

- Maenchen-Helfen O., 1973. The World of the Huns. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. 602 p.

- Orosii Pauli, 1882. Historiarum adversum paganos / Ex recensione C. Zangemeister // Corpus Scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Bd. V. Libri VII. Vindobonae: apud C. Geroldi filium bibliopolam academiae. 819 p.

- Procopius, 1914. History of the Wars. The Persian War. Book I / Transl. H.B. Dewing. London: Royal College of Physicians. 306 p.

- Procopius, 1962. History of the Wars. Gothic War. Vol. V. Books VII (continued) - VIII / Transl. H.B. Dewing. Cambridge, MA: Harvard University Press. 442 p.

- Puzdrovskij A., 2014. Die Hunnengrдber der Nekropole von Ust'-Al'ma // Die Krim. Boon: Landes Museum. S. 362-371.

- Riley J. A., 1979. The Coarse Pottery from Berenice // Excavations at Sidi Khrebish, Benghazi (Berenice). Vol. II. Tripoli: Department of Antiquities. P. 91-465.

- Thompson E. A., 1948. A history of Attila and the Huns. Oxford: Clarendon Press. 246 p.

- Vasiliev A. A., 1936. The Goth in the Crimea // Mediaeval Academy of America, No. 11. Cambridge; Massachusetts. 292 p.

- Zosime, 1979. Histoire nouvelle. Tome II / Texte йtabli et traduit par F. Paschoud. Paris: Les Belles Lettres. 503 p.