Хан Тимур, булат или стрелок из лука: к этимологии имени тунгусского князя Гантимура

Автор: Зуев Андрей Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 5 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Гантимур – предводитель одной из групп забайкальских конных тунгусов (эвенков) – нелюдов, сыграл весьма значимую роль в русско-маньчжурских отношениях и в укреплении русской власти в Восточном Забайкалье во второй половине XVII в. В статье дается анализ нескольких вариантов этимологии имени Гантимур, что является необходимым как для уточнения властного статуса Гантимура, так и для его этнической идентификации. Доказывается, что тюркский вариант, расшифровывающий имя Гантимур как «хан Тимур», является ошибочным. Наиболее убедительной признается монгольская этимология: в монгольском языке «гантимур» означает ‘сталь, булат'. Рассматривается также вероятность происхождения имени Гантимур от тунгусо-маньчжурских слов, имеющих в своей основе слово «лук». Тунгусо-маньчжурский вариант позволяет интерпретировать имя Гантимур как «стрелок из лука», «мастер, владеющий крепким, как железо, луком». Эта интерпретация подкрепляется легендой о «луке Гантимура», сохранившейся в семейных преданиях амурских казаков Катанаевых, и найденными автором статьи в архивных документах личными «подписями»-тамгами Гантимура и его сына Катаная, изображающими луки.

Забайкалье, xvii век, гантимур, тунгусы, происхождение имени

Короткий адрес: https://sciup.org/147218839

IDR: 147218839 | УДК: 94(571)”17”+81'373.611+39(571)

Текст научной статьи Хан Тимур, булат или стрелок из лука: к этимологии имени тунгусского князя Гантимура

Фигура Гантимура, являвшегося в середине XVII в. предводителем одной из групп забайкальских конных тунгусов (эвенков) – нелюдов («нелюдского рода»), уже давно привлекает внимание историков в силу того факта, что он сыграл весьма значимую роль в русско-маньчжурских отношениях и в укреплении русских позиций в Восточном Забайкалье во второй половине XVII в. Повышенное внимание к этой исторической личности не угасает до сих пор, о чем свидетельствуют как последние публикации [Соломин, 2011а; 2011б; Хартанович, Хартанович, 2011; Григорьева, 2011], так и многочисленные краткие или пространные заметки на интернет-сайтах и даже дискус- сии на интернет-форумах по поводу «национальности» Гантимура. Пожалуй, можно уже говорить о том, что этот человек, оставивший бесспорно заметный след в российской истории, превратился в легендарную личность, приобретя соответствующий набор мифических компонентов. В частности, в биографических справках о Гантимуре, выставленных на разных интернет-сайтах, нередко встречается указание на его происхождение одновременно от трех великих азиатских завоевателей – Чингисхана, Тамерлана и Бабура, а также на его близкое родство с первыми маньчжурскими правителями Китая 1 (см. также: [Аинчина, 2006. С. 92–93]). Заметим, что впервые о Ганти- муре как ближайшем родственнике маньчжурского богдыхана стали писать еще во второй половине XIX в. [Карнович, 1874. С. 182; Энциклопедический словарь…, 1892. С. 96]. Недавно появилась версия о происхождении Гантимура от киданьской императорской династии Ляо [Соломин, 2011б].

Мифологизация реального Гантимура, фигурировавшего в русских документах середины XVII в. в статусе князя, но чаще – князца 2, во многом обусловлена скудостью и противоречивостью тех сведений, которые отражены в источниках, а также некритическим восприятием этих сведений историками и краеведами. Сравнение историографических интерпретаций с сохранившимися источниками, а последних – между собой высвечивает в биографии Гантимура массу загадок и заставляет обозначить много вопросов, на которые можно дать самые разные ответы, подчас диаметрально противоположные. Недавно в статье, посвященной властному статусу Гантимура накануне появления в Восточном Забайкалье русских землепроходцев, мы показали, что господствующее в историографии мнение о нем как о предводителе большого «племени» и владельце земель в междуречье Шилки и Аргуни лишено всяких оснований [Зуев, 2012]. В данной же публикации мы обратимся к проблеме этимологии имени тунгусского князца, что может оказаться полезным как для уточнения статусных позиций Гантимура, так и для его этнической идентификации.

Для начала укажем, что по вопросу эт-ничности Гантимура в научной литературе приводится несколько версий: тунгусская (эвенкийская), дауро-тунгусская, дауро-монгольская, монголо-маньчжурская, маньчжурская и тюрко-татарская. Основными из них являются первые три. При этом среди исследователей, причисляющих Гантимура и его ближайших родственников к даурам, одни считают, что последние в середине XVII в. были тунгусоязычными, другие предполагают их монголоязычность в данное время [Шренк, 1883. С. 166, 177; Туго-луков, 1975. С. 100–101, 103; Дамдинов, 1996. С. 11, 15; Shirokogoroff, 1966. P. 66;

Artemyev, 1992. P. 7; Janhunen, 1996. P. 119, 120; Элерт, 2000. С. 418; Соломин, 2011б].

Выясняя «национальность» Гантимура, исследователи обращались к этимологии его имени, сформулировав опять же несколько трактовок. В. А. Туголуков полагал, что оно «скорее монголо-даурское» и «по всей видимости, состоит из двух смысловых основ: ган и тимур . Ган – название реки: один Ган впадает в Аргунь, другой – в Нонни (Наун). Тимур – довольно распространенное тюркомонгольское имя, этимологизирующееся от монгольского тэмэр (‘железо’). Сочетание этих двух слов в имени или прозвище властного вождя-военачальника вполне допустимо» [1975. С. 101]. По мнению Д. Г. Дамдинова, имя Гантимур (изначально якобы Ган Тимур) имеет монгольские корни и происходит от монгольского ган тумур – ‘сталь’ [1996. С. 3, 10, 23]. Специалист по этимологии русских фамилий Н. А. Баскаков считал, что имя Гантимур состоит из двух тюркских слов – кан ~ ган (от тюрк. хап , которое, в свою очередь восходит к китайскому kuan в значении ‘хан, государь’) и темир ~ тимур (тюрк. temir ~ timur ‘железо’). Соответственно в его трактовке Ганти-мур означает xan temir , или по-русски Хан-Темир ~ Хан-Тимур [1979. С. 250–251]. По версии В. В. Бараева, Гантимур – «имя монгольского происхождения, но означает не хан Тимур, а скорее железный князь» [1988. С. 48].

В русских документах XVII в. имя нелюдского князца обычно писалось как Ган-тимур. Изредка встречались и другие варианты: Гонтамур 3, Гентамур [Сборник документов…, 1960. С. 204; Крадин, Тимофеева, 1988. С. 172], Гантемир [Дополнения к Актам…, 1857. С. 42], Гайтимур 4 [Русско-китайские…, 1969. С. 380, 381, 411, 433, 446, 448, 449, 457, 485, 498]. В одной публикации архивного документа, осуществленной в XIX в., присутствует вариант Гаути-мур [Исторические акты…, 1840. С. 114]. Но это явно неверная передача оригинала 5, так как в той же публикации князец чаще называется Гантимуром. Один раз, в русском переводе «листа от богдыхана» (полученном в Албазинском остроге 27 ноября 1683 г.), он назван Кантимуром [Дополнения к Ак- там…, 1867. С 239]. В переводах маньчжурских документов второй половины XVII в., осуществленных в XIX – начале XX в., Ган-тимур фигурирует как Кентемур [Журнал, веденный…, 1823], Гэньтэмур [Ивановский, 1888] и Гентемур [Некоторые маньчжурские документы…, 1912]. Один раз, в показаниях казаков-хабаровцев 1652 г. он фигурирует как «князь Тимур-улан» [Крас-ноштанов, 2008. С. 366].

Если придерживаться монгольской этимологии, то в имени Гантимур выявляются две основы: ган в значении ‘сталь’ 6 и төмөр – ‘железо, металл, железный’. В сочетании они дают новое слово гантөмөр , что означает ‘сталь, булат’. Правда, в монгольском языке есть еще слово тамир - ‘сила, энергия’ [Кручкин, 2006. С. 653, 800, 813], которое в сочетании со словом ган может дать значение ‘стальная сила / энергия’. Но оба эти варианта, фигурируя в качестве имени, в любом случае означали человека со стальными силой и волей 7. Фонетическая транскрипция монгольского звука «ө» в слове төмөр и транслитерация соответствующей буквы в современном русском языке осуществляются с помощью звуков и букв «э» или «у» (в зависимости от местоположения в словах). Но в русском языке XVII в. не было буквы «э», поэтому монгольское «ө» передавалось буквами «и», «е», «у» и, видимо, «а», в результате чего Гантөмөр превратился в Гантимура. И это имя является одним словом, а не двумя (Ган Тимур).

Заметим, что слово төмөр как самостоятельно, так и в качестве одной из основ, использовалось и используется до сих пор у монголов в качестве имени. Оно встречалось еще в конце XII – начале XIII в. Начиная со второй половины XIII в. имя Тэмур / Тимур / Темир стало популярным среди монгольской властной элиты, управлявшей большими и малыми улусами распавшейся державы Чингисхана. Причем это имя, как правило, было составной частью полного имени: Улдзэй Тэмур, Эль Тэмур, Есун Тэ-мур, Тогон Тэмур, Гун Тэмур, Дзанги Тэмур Аглаху, Буха Тэмур-чингсанг, Харагуцуг Дугурэнг Тэмур-хунтайджи, Тэмургэн и т. д. (см.: [Сокровенное сказание…, 1990; Монгольские источники…, 1986; Шара туджи, 1957; Лубсан Данзан, 1973; Рашид ад-Дин, 1946, 1952, 1960]). Слово төмөр присутствовало в именах и людей незнатных, не относившихся к чингисидам и правящей элите (см.: [Русско-монгольские…, 1996. С. 533; Лубсан Данзан, 1973. С. 149, 280]).

Имя Тимур / Темир русским впервые стало известно скорее всего в тюркизиро-ванном варианте – от золотоордынских татар. Знали они и его значение. Так, томский казак И. Петлин, составивший в 1619 г. «Роспись Китайского государства и монгольских земель», называл правителя «города Шар», находившегося, возможно, на территории современной Кашгарии, то «царем» Темиром, то «Железным царем» [Русско-монгольские…, 1959. С. 82, 85; Русско-китайские…, 1969. С. 81, 83, 530]. И хотя в татарском языке есть слово тимер в значении ‘железо’, ‘крепкий как железо’ 8, татарскую (тюркскую) этимологию имени Ган-тимур можно смело отбросить, поскольку в Забайкалье в XVII в. не проживало ни одного тюркоязычного народа. Признание же имени Гантимур тюркским по происхождению приводит сторонников этой этимологии к идентификации первой части имени – ган – как титула: ган ~ кан ~ хан. Последнее является безусловно ошибочным. В традиции кочевников степной Азии – монголов и тюрок – титул всегда ставился после имени: Шай Тарак- мирза , Хасан- бий , Тимур- Гур-ган , Тушэту- гун , Ачарой Сайн- хан , Далай Цецен- нойон , Эрдени- хунтайджи , Буреке- султан , Асельдер- бек , Давлат- шейх-оглан и т. д.

Если бы русские землепроходцы, которые всегда внимательно оценивали властный статус и титулатуру степных предводителей, познакомившись в середине XVII в. с

Гантимуром, опознали в его имени титул «хан», то почти наверняка зафиксировали бы это в своих донесениях. Но ни они, ни представители русской администрации никогда вплоть до самой смерти Гантимура в 1684 г. не применяли к нему титул «хан», или в русской традиции титулования чинги-сидов – «царь» или «царевич». И если бы Гантимур реально являлся ханом / царем, русская власть непременно его так и титуловала бы, поскольку была весьма заинтересована в том, чтобы привести под «высокую государеву руку» как можно больше «царей». Это повышало статус православного Московского царства и православного царя на мировой арене. Присоединяя Сибирь и знакомясь с южносибирской кочевой элитой, русские землепроходцы и местные администраторы могли поначалу, не разобравшись в реалиях, завысить статус какого-либо местного правителя 9, но никогда этот статус не принижался. Гантимур не был ханом, поскольку не являлся чингиси-дом, и русские адекватно определили его статус, назвав князцом – предводителем, не имевшим в соответствии с представлениями русской стороны знатного происхождения.

Монгольская этимология имени Ганти-мур, как показано выше, выглядит весьма убедительно. Однако до сих пор ни один исследователь не обратил внимания на возможность его тунгусской этимологии и не задался вопросом, может ли это имя иметь в основе какие-либо тунгусские (эвенкийские) или шире – тунгусо-маньчжурские слова. Правда, на некоторых Интернет-сайтах его имя выводится от Геен Тумур, что по-эвенкийски якобы означает ‘железный лук’ 10, однако эта этимология никак не разъясняется. К тому же в словарях тунгусоманьчжурских языков нам не удалось разыскать слова с таким значением, в них нет даже слова тумур в значении ‘железо, железный’ [Эвенкийско-русский словарь, 1958; Сравнительный словарь…, 1975, 1977]. В маньчжурском языке есть слово тамурту - ‘железный’, но оно заимствова- но из монгольского [Полный маньчжурско-русский…, 1875. С. 727].

Тем не менее в разных диалектах тунгусо-маньчжурских языков есть слово гана – эвенк. ‘стрела’, маньчж. ‘сталь’. Причем оба слова, как и монгольское ган ‘сталь’ происходят от китайского гāн ‘сталь, стальной, твердый, незыблемый, упорный’ [Сравнительный словарь…, 1975. С. 139; Эвенкийско-русский словарь, 1958. С. 82; Полный маньчжурско-русский…, 1875. С. 301]. Г. М. Василевич в своем «Эвенкийско-русском словаре» приводит слово ганат-ми со значением ‘стрелять из лука’ (правда, для диалектов, не имевших место в Забайкалье). Она же, разбирая варианты образования имен существительных от глагольных основ, указывает на суффикс -р, который придает человеку название по признаку действия [Эвенкийско-русский словарь, 1958. С. 82, 386] 11. Если это так, то возможно ли от слова ганат-ми образовать слово ганат-ми-р со значением ‘стрелок из лука’? В маньчжурском языке есть еще слово гуң [< кит] – ‘лук’ (оружие) [Сравнительный словарь…, 1975. С. 172]. Можно ли его соединить с монгольским төмөр и образовать одно слово гуцтемер - ‘лук-железо’, ‘железный лук’?

Следует указать и еще на один факт. Е. П. Хабаров в своей отписке от 29 мая 1651 г. якутскому воеводе Д. А. Францбеко-ву сообщил о походе казаков на Шилку и взятии там в плен нескольких дауров и тунгусов. К отписке он приложил «распросные речи» пленных. Один из них, Тыгичей, поведал, что «в верх де Шилки реки есть неясачной князь Гантимур улан» 12. Из этих распросов русские, кстати, впервые услышали о Гантимуре.

Титульная (?) приставка «улан» к имени Гантимура, казалось бы, укрепляет монгольскую версию. Улан (улаган, улаан) в монгольском языке означает ‘красный, алый, румяный’ [Кручкин, 2006. С. 824]. В связи с этим В. А. Туголуков высказал даже предположение, что приставка «улан» к имени Гантимура указывает на то, что еще

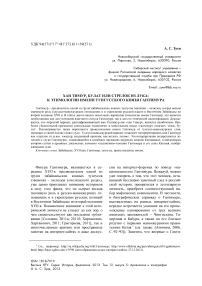

Рис. 1 . «Знамя»-тамга Гантимура («К сей челобитной тунгуской князец Гантимурка знамя свое приложил, а по ево веленью нерчинской казак Васька Казанцов описал») 1684 г.: прорисовка с подлинного документа [РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1355. Л. 66 об.], публикуется впервые

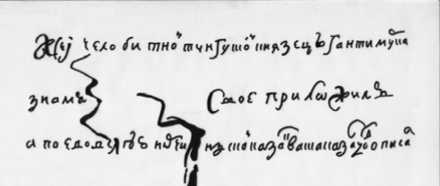

Рис. 2 «Знамя»-тамга Катаная («К сей челобитной тунгуской князец Катанайка знамя свое приложил, а по ево веленью нерчинской казак Васька Казанцов описал») 1684 г.: прорисовка с подлинного документа [РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1355. Л. 66 об.], публикуется впервые до прихода русских в Забайкалье нелюдский князец имел связи с маньчжурами: «Красный цвет, вероятно, символизировал временную принадлежность Гантимура к маньчжурской армии, степени различия в которой определялись цветом знамен» [1975. С. 100]. Подобная интерпретация является весьма спорной. Но поскольку вопрос о службе Гантимура маньчжурам не входит в задачи данной статьи, обойдем его стороной. Однако укажем на вероятность «тунгусского следа». Г. М. Василевич в своем словаре приводит два эвенкийских слова, созвучных, по крайней мере для русского слуха, со словом «улан»: олан – ‘способный, талантливый человек, мастер своего дела’, и ōлāни – ‘лук-самострел’ [Эвенкийско-русский словарь, 1958. С. 318]. В «Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков» последнее слово в транскрипции алаңā, встречающееся в баргузинском и северо-байкальском диалектах эвенкийского языка, переводится как ‘лук, самострел или древко’ [Сравнительный словарь…, 1975. С. 29].

Сказанное заставляет поднять вопрос: не адаптировали ли русские землепроходцы для своего слуха и своей артикуляции имя тунгусского князца, услышав его впервые от шилкских «иноземцев»? Не могло ли в результате этого имя, означавшее «способный стрелок из лука» ( ганат-ми-р олан ) либо «мастер, владеющий крепким как железо луком» ( гуңтөмөр олан ) превратиться в Гантимура и стать созвучным монгольскому гантөмөр (‘булат’)? Точные ответы на эти вопросы могут дать только лингвисты – знатоки тунгусо-маньчжурских языков. Они могли бы квалифицировано выяснить возможную связь имени Гантимур с какими-либо тунгусо-маньчжурскими словами либо же полностью отвергнуть эту возможность 13.

Пока же, рассуждая о тунгусской этимологии, уместно привести следующее свидетельство. В 1938 г. амурский казак А. Катанаев, считавший себя потомком сына Гантимура Катаная, передал в музей Благовещенска лук, принадлежавший, по семейному преданию, самому Гантимуру [Новиков-Даурский, 1961. С. 100]. А. Р. Артемьев, описавший лук, пришел к выводу, что «это чрезвычайно мощное для своего времени и очень искусно изготовленное оружие, относящееся к так называемому монгольскому (туркестанскому) типу» [1990. С. 156].

Принадлежал реально лук Гантимуру или нет, мы никогда не узнаем. Возможно, подобного типа луки не были редкостью у забайкальских народов. На одном из рисунков первого голландского издания записок Избранта Идеса, побывавшего в Забайкалье в 1693 г., изображен тунгус с луком, аналогичным по внешнему виду луку Гантимура [Идес, Бранд, 1967. С. 124; Артемьев, 1990. С. 156]. Однако даже если предание о принадлежности лука Гантимуру является вымыслом, показательно, что память старожилов приписала лук именно ему. Возможно, он лучше других «предков» подходил на роль «стрелка из лука». В связи с этим обратим также внимание на то, что даже в преклонных годах Гантимур, согласно описанию российского посланника в Китай Н. Спафария, был «муж великой, храброй, бутто исполин» [Русско-китайские…, 1969. С. 498]. Соответственно можно полагать, что в молодые и зрелые годы он обладал хорошей физической силой, необходимой для обращения с мощным луком. Интерес представляет и тот факт, что на своей челобитной, поданной нерчинскому воеводе И. Е. Власову в июне 1684 г., Гантимур и его сын Катанай собственноручно нарисовали свои «знамена»-тамги в виде луков со стрелами (рис. 1, 2). Такой тип «знамен» был обычен у охотников, в том числе тунгусов, отражая основную сферу их хозяйственных занятий [Симченко, 1965]. Однако «знамена» Гантимура и Катаная могли символизировать также их воинственность, умение стрелять из лука и особую знаковую роль последнего в идентификационном образе тунгусских князцов.

Изложенное выше позволяет прийти к следующим заключениям по проблеме этимологии имени «Гантимур»: во-первых, ее тюркский вариант («хан Тимур») является несомненно ошибочным, во-вторых, при всей убедительности монгольского варианта («сталь, булат») возможен и тунгусский или шире – тунгусо-маньчжурский вариант, который позволяет интерпретировать имя тунгусского князца как «стрелок из лука», «мастер, владеющий крепким как железо луком».

Список литературы Хан Тимур, булат или стрелок из лука: к этимологии имени тунгусского князя Гантимура

- Аинчина Т. М. Древний эвенкийский род Гантимуровых//Забайкальское казачество на службе Отечеству: история и современность. Улан-Удэ, 2006. С. 92-96.

- Артемьев А. Р. Лук князя Гантимура//Вестн. ДВО АН СССР. 1990. № 5. С. 155-161.

- Бараев В. В. Высоких мыслей достоянье. М.: Политиздат, 1988. 338 с.

- Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. М.: Наука, 1979. 279 с.

- Григорьева Е. А. Проблема Гантимура в русско-китайском споре XVII в. о границах//Историческая география: пространство человека vs человек в пространстве: Материалы XXIII Междунар. науч. конф. М., 2011. С. 219-222.

- Дамдинов Д. Г. О предках Гантимуровых (титулованных князей и дворян по московскому списку). Улан-Удэ, 1996. 92 с.

- Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб.: Тип. Э. Праца, 1857. Т. 6. 500 с.

- Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб.: Тип. Э. Праца, 1867. Т. 10. 504 с.

- Журнал, веденный в Пекине по случаю прибытия из России посланника Николая Гавриловича Спафария, отправленного по высочайшему Его Царского Величества указу в 1676 году, царствования китайского Хуандия Кансия в 15 лето: Пер. с маньчж.//Сиб. вестник. 1823. Ч. 3. С. 29-100.

- Зуев А. С. О властном статусе тунгусского князя Гантимура//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2012 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. 18. С. 346-349.

- Ивановский А. Посольство Спафария (Маньчжурский текст)//Зап. Вост. отд. Имп. Рус. археол. о-ва. СПб., 1888. Т. 2, вып. 3-4.

- Идес И., Бранд А. Записки о посольстве в Китай (1692-1695). М.: Наука, 1967. 404 с. Исторические акты о подвигах Ерофея Хабарова на Амуре в 1649-1651 гг./Публ. Н. Полевого//Сын Отечества. СПб., 1840. Т. 1. С. 85-126.

- Карнович Е. П. Замечательные богатства частных лиц в России: экономико-историческое исследование. СПб.: Тип. К. Н. Плотникова, 1874. 380 с.

- Крадин Н. П., Тимофеева М. Ю. О дате основания Нерчинского острога//Вопр. истории. 1988. № 1. С. 171-174.

- Красноштанов Г. Б. Ерофей Павлович Хабаров. Хабаровск: РИОТИП, 2008. 752 с.

- Кручкин Ю. Большой современный русско-монгольский -монголо-русский словарь. М.: Восток-Запад, 2006. 924 с.

- Лубсан Данзан. Алтан Тобчи («Золотое сказание»). М.: Наука, 1973. 439 с.

- Монгольские источники о Даян-хане. М.: Наука, 1986. 134 с.

- Некоторые маньчжурские документы из истории русско-китайских сношений в ХVII веке//Записки Вост. отд. Имп. Рус. археол. о-ва. СПб., 1912. Т. 21, вып. 2-3. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVII/16801700/Manc_rus_kit/pred.htm (дата обращения: 22.12.2006).

- Новиков-Даурский Г. С. Историко-археологические очерки. Статьи. Воспоминания. Благовещенск: Амур. кн. изд-во, 1961. 190 с.

- Полный маньчжурско-русский словарь. СПб., 1875. 64, 1129, 6 с.

- Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952 Т. 1. Кн. 1. 220 с.; Кн. 2. 316 с.

- Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. 2. 248 с.

- Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. Т. 3. 340 с.

- Русско-китайские отношения в XVII в.: Материалы и документы. М.: Наука, 1969. Т. 1: 1608-1683. 614 с.

- Русско-монгольские отношения. 1607-1636: Сб. док. М.: Вост. лит., 1959. 352 с.

- Русско-монгольские отношения. 1654-1685: Сб. док. М.: Вост. лит., 1996. 560 с.

- Русско-татарский словарь. 2-е изд. Казань: Таткнигоиздат, 2001 URL: http://tatarstan.ru/file/RusTat_7.pdf (дата обращения: 04.01.2013).

- Сборник документов по истории Бурятии. XVII век. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1960. Вып. 1. 493 с.

- Симченко Ю. Б. Тамги народов Сибири XVII века. М.: Наука, 1965. 227 с.

- Сокровенное сказание монголов. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1990. 170 с.

- Соломин А. В. Новые данные о роде князей Гантимуровых//Генеалогический вестник. 2011а. № 40. С.44-47.

- Соломин А. В. Происхождение тунгусского князя Гантимура по данным ономастики//Генеалогический вестник, 2011б. № 45. С. 47-52.

- Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Материалы к этимологическому словарю. Л.: Наука, 1975. Т. 1. 672 с.

- Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Материалы к этимологическому словарю. Л.: Наука, 1977. Т. 2. 992 с.

- Татарско-русский большой словарь. URL: http://radugaslov.ru/tatar.htm (дата обращения: 04.01.2013).

- Туголуков В. А. Конные тунгусы (этническая история и этногенез)//Этногенез и этническая история народов Севера. М.: Наука, 1975. С. 78-110.

- Хартанович М. Ф., Хартанович М. В. Тунгусские князья Гантимуровы//Наука из первых рук. 2011. № 3. С. 70-83.

- Шара туджи -монгольская летопись XVII века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. 199 с.

- Шренк Л. Об инородцах Амурского края. СПб., 1883. Т. 323 с.

- Эвенкийско-русский словарь. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. 802 с.

- Элерт А. Х. Новые материалы к биографии тунгусского князя Гантимура//Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного сознания. Новосибирск: Сиб. хронограф, 2000. С. 416-421.

- Энциклопедический словарь Брокгауз-Ефрон. СПб.: Типолитография И. А. Ефрона, 1892. Т. 8. 478 с.

- Artemyev A. R. The Gantimurov Princes in Russian Service//Journal de la Societe Finn-Ougrienne. Helsinki, 1992. Vol. 84. P. 7-20.

- Janhunen J. Manchuria: An Ethnic History. Helsinki: Finno-Ugrian Society, 1996. 335 p.

- Shirokogoroff S. M. Social Organization of the Northem Tungus (with introductory chapters concerning geographical distribution and history of this groups). Oosterhout: Anthropological Publ., 1966. 427 p.