Хар-Чулуу: новый памятник наскального искусства Монгольского Алтая

Автор: Кубарев В.Д.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (42), 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам экспедиционных работ по изучению петроглифов в одном из отдаленных регионов Западной Монголии. Впервые приводятся сведения (в очень сжатом виде) об уникальном древнем комплексе наскального искусства Монгольского Алтая -Хар-Чулуу, открытом в 2004 г. в приустьевой части р. Хар-Салаа. Предпринята попытка датирования петроглифов памятника. Рассматриваются наиболее характерные сюжеты, явно имеющие отношение к архаичным мифологиям и предназначенные для каких-то ритуальных действий.

Петроглифы, эпоха бронзы, рисунки, оружие, археологический памятник, семантика

Короткий адрес: https://sciup.org/14522795

IDR: 14522795 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Хар-Чулуу: новый памятник наскального искусства Монгольского Алтая

На территории Монголии в последние годы проводятся интенсивные исследования археологических памятников учеными разных стран. Международные проекты посвящены изучению богатого культурно-исторического наследия МНР и древней истории монголов. Однако до сих пор усилия многих археологов, работающих на Монгольском Алтае, не были должным образом скоординированы и носили эпизодический характер. Ситуация кардинально изменилась с созданием в Улан-Баторе Института исследования Монгольского Алтая, который возглавил профессор Х. Цоохуу. Определенным результатом деятельности коллектива нового института можно считать издание в 2006 г. альбома с этнографическими материалами (автор Б.А. Баасанхуу), а также выпуск двух номеров научно-популярного журнала «Монгол Алтай». В них, кроме монгольских авторов, опубликовали свои статьи и российские исследователи.

Общеизвестно, что от открытия до публикации в полном объеме объекта исследования проходит несколько лет, и нередко один и тот же археологический памятник «открывается» другими учеными и час- то фигурирует в литературе под разными названиями. Поэтому основная цель этого сообщения – донести до ученых разных стран информацию еще об одном, недавно открытом памятнике наскального искусства на Монгольском Алтае*.

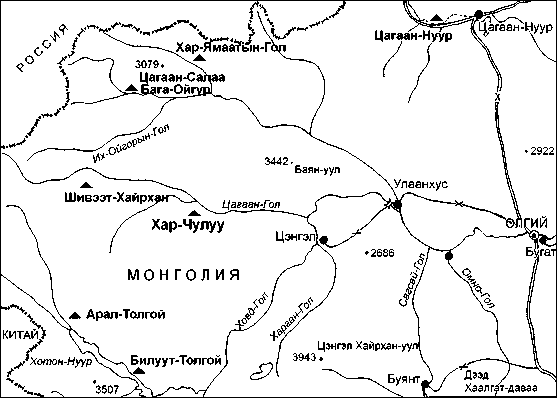

В 2004 г. Российско-Монгольско-Американская экспедиция (проект «Алтай») проводила работы на территории Монгольского Алтая. Объектом изучения стали разновременные петроглифы, в большом числе нанесенные на отдельных глыбах и скалах горы Шивээт-Хайрхан (сомон Цэнгэл, Баян-Улэгей-ский аймак). В задачи участников экспедиции входили не только картографирование и уточнение уже ранее обработанных наскальных изображений, но и поиск новых. Так, в частности, удалось обнаружить и скопировать комплекс оригинальных петроглифов, сконцентрированных в основном на скальных останцах Хар-Чулуу (рис. 1). Неизвестное ранее археологам святилище с древними рисунками находится в

Археология, этнография и антропология Евразии 2 (42) 2010

Рис. 1. Расположение памятников наскального искусства на территории Баян-Улэгейского аймака Монголии.

Рис. 2. Вид с юга на комплекс петроглифов Хар-Чулуу (стрелкой указано основное скопление наскальных изображений).

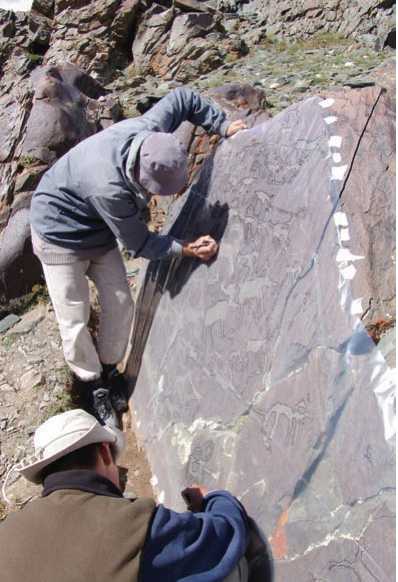

Рис. 3. Копирование петроглифов на полиэтиленовую пленку.

памятных стел, установленных внутри оградок, и ряд поминальных сооружений древних тюрок [Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2004].

Описание сюжетов, хронология и интерпретация петроглифов

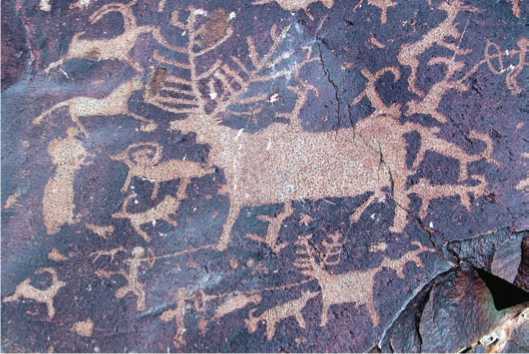

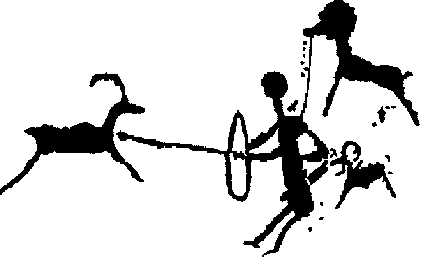

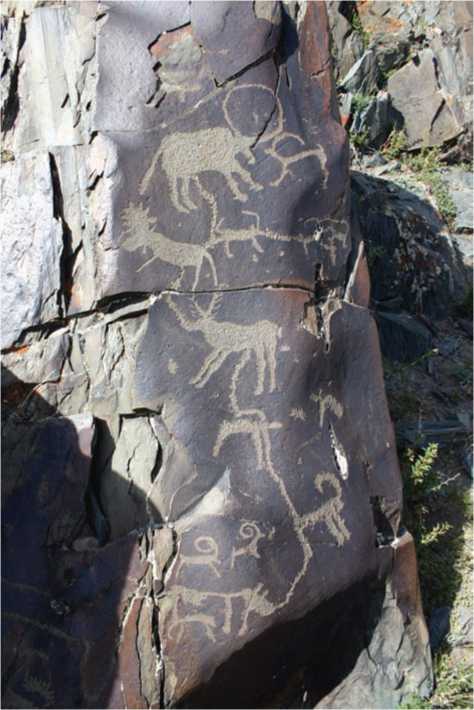

В Хар-Чулуу наиболее часто встречаются сцены охоты на оленей (рис. 4), диких быков и козлов. Одна из них передает момент приманивания дикого козла к домашней

5 км к востоку от горы Шивээт-Хайрхан, почти в самом устье р. Хар-Салаа, на ее правом берегу [Кубарев Г.В., Цэвээндорж, Кубарев В.Д., 2004]. Координаты памятника: 49° 05′ 03′′ с.ш., 88° 19′ 01′′ в.д.; высота над ур.м. 2 320 м. По предварительным подсчетам, здесь, по меньшей мере, 250 рисунков (сцен и отдельных изображений). Они в основном располагаются на плоскостях скал, ориентированных на юг (рис. 2). Петроглифы копировались на специальную миколентную бумагу, полиэтиленовую пленку при помощи перманентных фломастеров (рис. 3), а также фиксировались фото- и видеокамерами.

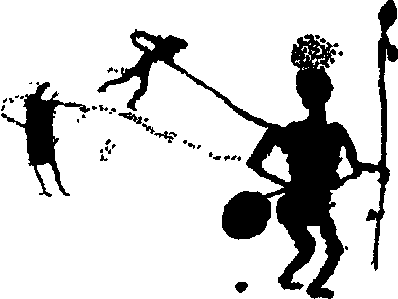

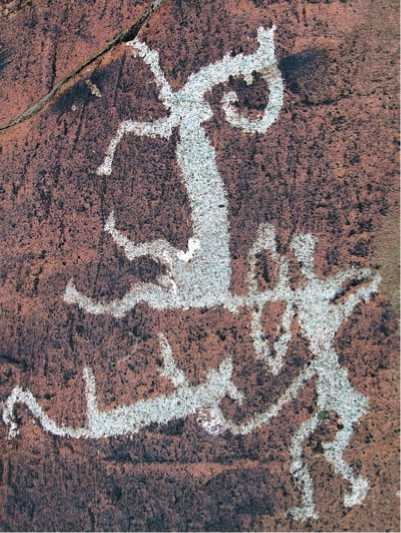

Вокруг комплекса с наскальными изображениями отмечены курганы пазырыкской культуры, несколько козе, которую человек держит на привязи (рис. 5). В стилистическом плане интересны изображения диких лошадей с рассеченной на зубцы гривой. В общей массе рисунков, запечатлевших людей, выделяются характерные фигуры «хвостатых» воинов (рис. 6), вооруженных копьями, луками и палицами. Для определения времени их нанесения большое значение имеют изображения палиц или булав, которые уверенно датируются эпохой развитой бронзы [Кубарев В.Д., 2004, с. 71–73]. К этому же периоду можно отнести рисунки копий и дротиков. Они достаточно детализированы: показаны с наконечниками ромбовидной, треугольной и лавролистной формы. Флаги или бунчуки в виде шаров (хвосты быков?) на древках копий (рис. 6) также находят более позд-

Рис. 4. Сцена охоты на оленей и козлов.

Рис. 6. Фрагмент древнего мифа: «Великан и два героя…»

Рис. 5. Сцена охоты на дикого козла при помощи домашних коз.

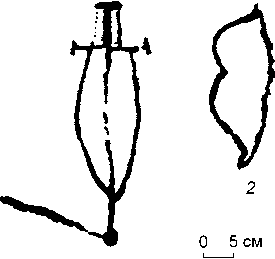

Рис. 7. Изображения кинжала в ножнах с портупейным ремнем ( 1 ) и сложносоставного лука ( 2 ).

ние аналогии в изображениях на отдельных олен-ных камнях Монголии, датируемых VII–V вв. до н.э. [Волков, 2002, табл. 36, 2 ]. Особенно интересен одиночный рисунок кинжала в ножнах, имеющих округлый оконечник и портупейный ремень (рис. 7, 1 ). Общая длина оружия 42 см. Его широкий клинок и рукоять с грибовидным навершием напоминают кинжалы, изображенные на оленных камнях Монголии [Там же, табл. 26, 2 ; 94 и т.д.] и Алтая [Кубарев В.Д., 1979, табл. I; II, 2 и т.д.]. Тем не менее форма кинжала гораздо ближе карасукским образцам, и рисунок может быть датирован поздним бронзовым веком. Подобные кинжалы известны по случайным находкам на Алтае [Членова, 1976, табл. 6, 7 ]. Закономерно и то, что рядом с этим рисунком был найден другой небольшой камень с изображением сложносоставного лука (рис. 7, 2 ).

Очень выразительна и динамична фигура бегущего охотника, стреляющего из лука в козла, с крупной собакой на коротком поводке, привязанном к поясу лучника (рис. 8). Такой способ охоты по следу или даже гон крупных парнокопытных сворой собак широко использовался на Алтае в эпоху бронзы. Об этом повествуют многочисленные изобразительные мате-

Рис. 8. Сцена индивидуальной охоты с собакой на козла.

0 5 cм

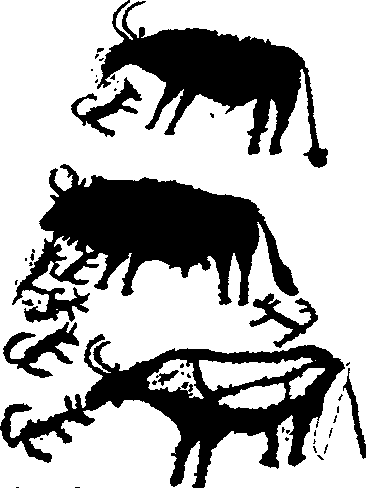

Рис. 9. Сцена нападения собак на диких быков.

Рис. 10. Изображения быка, лося (?), оленя, козлов и собак, связанные одной линией.

риалы из Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 101].

Интересна сцена противостояния диких быков и собак, находящаяся в центральной части древнего святилища: на трех быков, изображенных друг над другом, нападает семь (в данном случае уместно обратить внимание на числовую символику) собак (рис. 9). Рога и хвосты быков имеют разную форму, а у среднего животного на шее короткими черточками дополнительно показана свисающая шерсть. Своими стилистическими особенностями, а также ярусным построением композиция напоминает аналогичный сюжет на петроглифическом памятнике Калбак-Таш [Kubarev, Jacobson, 1996, fig. 513] и известный рисунок на обломанной стеле в долине р. Теньги на Российском Алтае [Кубарев В.Д., 1988, рис. 69; 2000, рис. 2, д ; Молодин, Погожева, 1989, рис. 2]. По приведенным изобразительным аналогам эту композицию можно датировать эпохой бронзы и отне сти к охотничьему эпосу, несмотря на то что фигуры охотников отсутствуют. Последняя закономерность отмечена для многих сцен охоты в петроглифах Алтайских гор.

Сюжет с вьючными волами в Хар-Чулуу повторяется три раза. Туловище одного, самого большого быка выполнено в декоративном стиле, очень широко применявшемся в изображениях различных животных на многих памятниках наскального искусства эпохи бронзы в Монголии. На нем по диагонали нанесены четыре извилистые линии. Фигура выполнена сочетанием контурной (туловище и ноги) и силуэтной (голова) техники. Пропорции фигуры, форма рогов, две ноги и линии на туловище – все это разительно дисгармонирует с остальными изображениями быков в Хар-Чулуу.

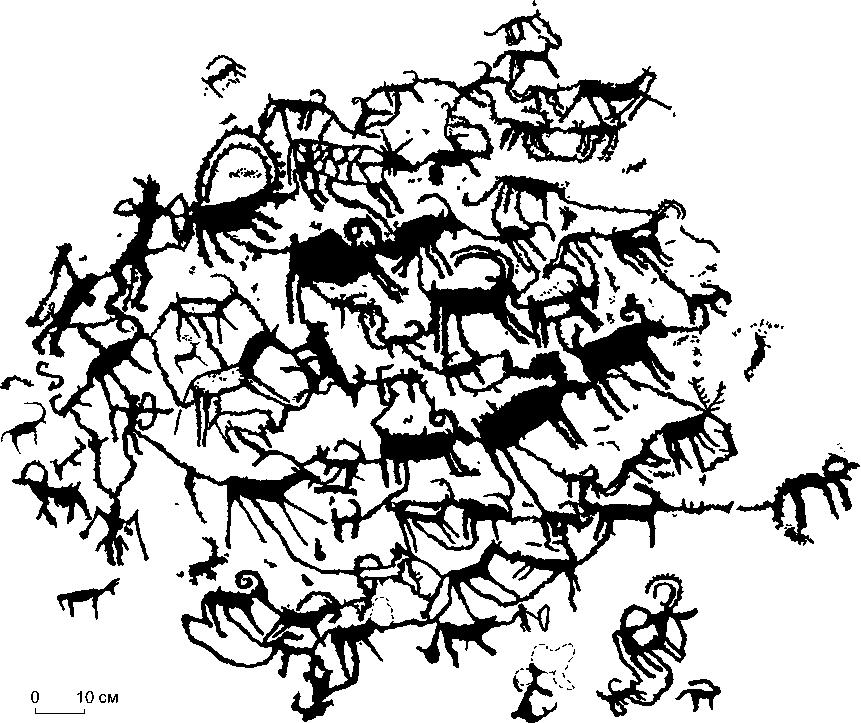

Повторяющимся сюжетом являются необычные сцены, где все изображения людей и животных соединены одной или несколькими линиями. В композиции из фигур быка, трех козлов, лося (?), оленя и собак (рис. 10) их соединение ломаной линией, вероятно, символизировало взаимосвязь и единство всего живого в природе, т.н. линию жизни, смерти и возрождения. Наверное, та же идея отражена и во второй небольшой сценке на вертикальной плоскости, где шесть фигур (три воина, собака и два козла) примыкают друг к другу. Третья подобная по смыслу композиция находится рядом с двумя вышерассмотренными. На ней причудливо переплелись ок. 25 фигур козлов и собак, собранных в один клубок при помощи извилистых линий. Сюжет дублируется и в миниатюре с двумя лучниками, двумя козлами и собакой. Но самая необычная и живописная «картина» находится в центральной части древнего святилища Хар-Чулуу. На вертикальной скальной плоскости, ориентированной на запад, нанесено более 60 тщательно выбитых изображений различных животных и людей, вооруженных луками, палицами и дротиками (рис. 11). Оригиналь-

Рис. 11. Многофигурная композиция (животные и охотники).

ность композиции заключается в том, что все фигуры животных, невзирая на разный видовой состав (быки, лошади, олени, козлы, бараны, собаки-волки – все самцы), соединены друг с другом «линиями жизни», проведенными от фаллоса одного к задней части или голове другого и образующими причудливые мозаичные цепочки. В строку древнего изобразительного текста – «бесконечного воспроизводства мира животных», воплощенного в таком необычном, но чрезвычайно наглядном ракурсе, – органично вплетены фигурки охотников или пастухов. Они тем же способом (выбитыми извилистыми линиями) соединены с изображениями животных. Судя по завершенности рисунков, ровной темно-коричневой патине, которая покрывает всю плоскость, а также отсутствию палимпсестов, композиция выполнена в один прием. Отдельные изображения (бык в декоративном стиле, лошади, «хвостатые» антропоморфы с палицами, лучники в «рогатых» головных уборах) позволяют датировать это уникальное произведение наскального искусства началом или даже серединой II тыс. до н.э., т.е. эпохой ранней или развитой бронзы. На памятнике Кой- багар (Казахстан) в близкой манере выполнены «более 20 переплетающихся между собой фигур козла, человека, собаки; ниже и в центре изображен человек, запрягающий в колесницу двух лошадей. Это единственная известная нам среди петроглифов СССР подобная сцена» [Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с. 33, рис. 40]. На том же местонахождении есть еще одна композиция, напоминающая орнамент. Изображения животных (верблюды, туры, козлы) и человека соединены одной линией. В целом они также образуют своеобразный узор. Исследователи считали эти две композиции весьма редкими, датируя их бронзовым веком [Там же]. В настоящий момент уникальность казахстанских петроглифов утрачена в связи с обнаружением еще более оригинальных, а может быть, и более древних рисунков в Хар-Чулуу.

Среди наиболее часто встречаемых на данном местонахождении можно назвать изображения оленей т.н. монголо-забайкальского типа. По стилю и иконографии они аналогичны рисункам на оленных камнях Монголии, но в некоторых случаях отличаются большими размерами и выглядят менее стилизо- ванными. В них, возможно, сохраняются отдельные черты (рога древовидной формы, полосы на туловище, четыре ноги), типичные для изображений оленей бронзового века.

Рисунки аржано-майэмирского времени раннескифской эпохи также встречаются в восточной части памятника. К ним относятся парные фигурки козлов и оленей, выполненные в декоративном стиле, и один охотничий сюжет с двумя парами оленей и козлов. Изящна и миниатюрная фигурка всадника на породистом коне. Пока не совсем понятно, к какому времени относятся изображения баранов с рогами в виде сплошного диска. Вхождение одной подобной фигурки в композицию, датируемую эпохой бронзы (рис. 12), вроде бы дает основание для определения даты и остальных, однако одиночное изображение барана с подогнутыми под брюхо ногами можно причислить к пласту петроглифов раннескифской эпохи. Впрочем, определение хронологии некоторых рисунков, как правило одиночных фигур животных, в Хар-Чулуу также остается проблематичным.

Сюжеты охоты лучников на козлов, оленей, кабанов и в скифскую эпоху были наиболее излюбленными на данном местонахождении. На одном рисунке представлена загонная охота, в которой две собаки с характерно закрученными вверх хвостами загоняют козла или дикого барана на всадника (рис. 13, 1). Обращают на себя внимание тщательно выбитые сложносоставной лук М-образной формы, заряженный стрелой, и подвешенный к поясу всадника горит или колчан. Они могут быть датированы ранним железным веком. Это подтверждают и стилистические особенности в изображении животных. Особенно вычурно выглядит конь, запечатленный, очевидно, в момент стремительного движения, о чем свидетельствуют характерно согнутые ноги. У одной собаки показаны круглый глаз и открытая пасть. Тем же временем датируется и целый ряд других петроглифов в Хар-Чулуу. Например, изображения двух изящных козлов, голова одного из которых развернута назад, а рога вписаны под головой другого. В целом миниатюра близка орнаментальным мотивам, часто использовавшимся для декора различных предметов в культурах скифоидного облика Сая-но-Алтая. Не менее выразительна композиция из фигур козлов, выбитых на отдельном камне (рис. 13, 2). Они показаны в характерной позе: с наклоненной вперед головой, приподнятым вверх задом, выброшенными вперед длинными ногами «на цыпочках». Одновременность выполнения рисунков определяется не только по стилистическим признакам, но и по продуманному симметричному расположению на камне и одинаковой ориентации фигур (вправо). У двух из них невыбранным фоном камня показан круглый глаз – технический прием, широко известный в декоративном и наскальном искусстве ранних кочевников Центральной Азии. Несколько рисунков в верхней части камня (человек с палицей (?), лошадь, козел, собака или лисица) выбиты достаточно небрежно и дисгармонируют с описанными фигурами козлов. Своим построением композиция подчинена форме камня и опять же очень напо-

Рис. 12. Изображения баранов с рогами в виде округлых дисков.

Рис. 13. Сцена охоты с собаками на козла ( 1 ) и композиция из фигур козлов, выполненных в раннескифском стиле ( 2 ).

минает сюжеты, воплощенные на отдельных оленных камнях Центральной Азии.

Недавно в восточной поле насыпи царского кургана Аржан-2 в Туве обнаружены 15 обломков оленных камней и каменных плит [Čugunov, Parzinger, Nagler, 2003, Abb. 40, 41; Чугунов, 2004, с. 33–35] с выбитыми изображениями оленей, кабанов, верблюдов, коней, колесницы и вооруженного кинжалом человека. Они датируются временем сооружения кургана – VII в. до н.э. или даже в пределах второй половины VII в. до н.э. [Чугунов, 2004, с. 34]. Но это самая поздняя дата, определенная по анализу предметов, найденных в погребениях. Вполне очевидно, что оленные камни и их обломки вторично использовались при сооружении насыпи и могут быть на несколько столетий старше самого кургана. Обломанный оленный камень с выгравированными изображениями оружия, оленя и кабанов был найден также в насыпи кургана Аржан, исследованного М.П. Грязновым [1980, рис. 29, 2 ] и датированного им в пределах IX в. до н.э. [Там же, с. 55, 61]. А.П. Окладников, привлекая этот камень для анализа изображений оленей на горе Тэбш в Монголии, пришел к выводу о его вторичном использовании. Он также отметил, что оленные камни применялись как строительный материал и для сооружения плиточных могил в Забайкалье [1980, с. 91]. Исходя из своих наблюдений и наличия на оленных камнях изображений кинжалов типично карасукских форм А.П. Окладников предложил датировать эти памятники второй половиной II тыс. до н.э. [Там же]. Оленные камни и валуны с фигурами архаров, маралов и лошадей, выполненными в аржано-майэмирском стиле, включены и в центральное сооружение керексура Улуг-Хорум в Туве [Грач, 1980, с. 120–121, рис. 73]. Из приведенных фактов следует, что рисунки на оленных камнях могут быть гораздо древнее, чем предполагают исследователи. Это касается и отдельных раннескифских петроглифов Монгольского Алтая, дата создания которых может быть пересмотрена и удревнена примерно до середины II тыс. до н.э. Вероятно, к той же эпохе относится и редкое для Хар-Чулуу изображение стоящей птицы с длинными ногами и шеей. Круглый глаз выполнен уже упомянутым приемом. На памятнике также найдены несколько других одиночных изображений птиц и одна композиция в виде табунка из пяти птиц. Все они показаны в профиль, и, несмотря на стилизацию, в них можно узнать идущих гусей и сидящих орлов.

К редко встречаемым в Хар-Чулуу можно причислить небольшие фигурки верблюдов (две) и лося. Многие рисунки (очевидно, незаконченные) в петроглифах не поддаются определению; некоторые изображения явно соотносятся с фантастическими животными, имеющими отношение к архаичным мифологиям.

Ряд знаков и непонятных фигур, наверное, можно назвать магическими, предназначенными для каких-то ритуальных действий. В их числе: 1) шесть выбитых пятен, расположенных в виде полукруга перед фигуркой козла; 2) контурный овал (напоминающий формой стопу человека) и четыре лунки (одна из них заключена в круг из девяти выбитых округлых пятен); 3) Т-образный символ, формой напоминающий чекан – ударное оружие древних кочевников. Самыми древнейшими из этих знаков считаются чашечные углубления, или, как их еще называют, лунки, ямки и т.д. Они встречаются уже в палеолитических петроглифах и интерпретируются исследователями как символы плодородия. В Хар-Чулуу выбитых углублений немного. Они включены в контекст отдельных изображений и композиций. Но и естественные лунки на скальных поверхностях всегда привлекали внимание исполнителей древних рисунков. Осознанное включение их в сюжеты и композиции прослеживается по обработке краев и приданию округлых очертаний этим углублениям. Традиция использования естественных лунок, например, была известна и популярна в Калбак-Таше на Российском Алтае [Kubarev, Jacobson, 1996, fig. 59, 206 и т.д.], а также в синхронных монгольских петроглифах Цагаан-Са-лаа и Бага-Ойгура [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, fig. 942, 1146 и т.д.]. В семантическом аспекте такие лунки, несомненно, близки по смыслу искусственным чашечным углублениям. В этом убеждают и разновременные рисунки Хар-Чулуу, нанесенные вокруг большой глубокой лунки.

В последующие эпохи на скалах святилища Хар-Чулуу только древние тюрки оставили одну сцену охоты на козлов и миниатюрное изображение всадника.

Заключение

Таким образом, петроглифы Хар-Чулуу, как и большинство других на Алтае, относятся в основном к бронзовому и раннему железному векам. Изображения раннескифского времени и эпохи ранних кочевников выделяются по стилистически идентичным рисункам на оленных камнях [Кубарев В.Д., 1979; Волков, 2002; Франкфор, 2002; Čugunov, Parzinger, Nagler, 2003] и по предметным аналогам, выполненным в алтайском зверином стиле [Кубарев В.Д., 1999, 2004, 2006]. Подобный сравнительный анализ петроглифов Центральной Азии и предметов искусства из погребений железного века Синьцзяна и древней Бактрии провел А.-П. Франкфор. Он пришел к выводу, что многочисленные наскальные изображения содержат в себе информацию о тесных культурных контактах земледельцев с жителями степных районов Центральной Азии [2002, с. 62].

Специфика публикации новых петроглифов всегда связана с большим объемом иллюстративного материала. В данном сообщении приведены только наиболее характерные сюжеты и отдельные рисунки. Остался нерассмотренным ряд интересных композиций и сцен, что, будем надеяться, послужит поводом для дальнейшего научного изучения петроглифов Хар-Чулуу. Тем не менее главная цель полевых исследований достигнута – на карту археологических памятников Монголии теперь можно нанести еще один ценный для исторической науки древний комплекс наскального искусства.

Мы не коснулись проблем современного петро-глифоведения, однако их можно кратко сформулировать. Это изучение материальной стороны производственной деятельности; установление традиционных видов, способов и приемов охоты и военной тактики древних кочевников; определение семантики изображений оружия и интерпретация наиболее популярных образов наскального искусства Центральной Азии.

Петроглифы, открытые в устье р. Хар-Салаа, по разнообразию сюжетов и художественной выразительности изобразительных материалов могут быть поставлены в один ряд с другими, уже ставшими классическими, памятниками наскального искусства Монголии. Они представляют значительный интерес для археологов, искусствоведов, а также исследователей, занимающихся реконструкцией социально-экономических структур древних обществ и идеологических представлений древнего населения Алтая.