Характеристика показателей качества жизни детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа

Автор: Самойлова Ю.Г., Олейник О.А., Новоселова М.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Сахарный диабет 1-го типа (СД 1), как и другие хронические прогрессирующие заболевания, приводит не только к ограничениям физической активности, но и изменяет социальные и психологические аспекты жизни пациентов. Проведено изучение интегральных показателей качества жизни детей и подростков с СД 1. В исследование были включены 200 пациентов с СД 1 в возрасте от 7 до 18 лет. Для оценки КЖ в работе была использована русифицированная версия опросника "MOS SF 36". Общая характеристика показателей КЖ в сравнительном аспекте с контрольной группой свидетельствовала о снижении общего уровня КЖ у больных с СД 1, как детей, так и подростков, по сравнению с группой контроля. Наибольшее влияние на качество жизни в детском и подростковом возрасте оказывают психоэмоциональные особенности больных, режимы инсулинотерапии, типы отношения к болезни. Выраженные изменения показателей качества жизни, которые определяли оптимальную адаптацию в микросоциуме, регистрировались у лиц мужского пола.

Сахарный диабет 1-го типа, дети и подростки, качество жизни, тип отношения к болезни

Короткий адрес: https://sciup.org/14919625

IDR: 14919625 | УДК: 616.379-008.64-082.5:613.7/.8

Текст научной статьи Характеристика показателей качества жизни детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа

Качество жизни (КЖ) – многогранное понятие, интегрирующее большое число физических, психологических, эмоциональных и социальных характеристик больного. Это субъективная оценка человеком собственного благополучия, на которое оказывают влияние внешние и внутренние факторы (состояние здоровья, окружающая среда, общественная жизнь, уровень благосостояния, уровень медицинского обслуживания и т.д.) [1, 4, 5, 8].

Сахарный диабет 1-го типа (СД 1), как и другие хронические прогрессирующие заболевания, приводит не только к ограничениям физической активности, но и изменяет социальные и психологические аспекты жизни пациента. На определенном этапе жизни эти ограничения могут оказаться важнее для пациента, чем непосредственно симптомы заболевания. В связи с этим необходимо учитывать субъективное мнение пациентов при оценке любых инициатив здравоохранения, направленных на улучшение здоровья населения [1, 5]. Важным фактором лечения является собственная оценка больным комфортности своего состояния, которая может изме- няться в широком диапазоне в зависимости от побочных эффектов вмешательства. В исследованиях, посвященных поиску оптимальной стратегии лечения, особенно хронических заболеваний, показатели КЖ применяются как надежные индикаторы при оценке результатов терапевтических интервенций [1]. Вопросы использования показателей КЖ разрабатываются в следующих направлениях: оценка степени тяжести состояния больного и эффективности лечения, а также использование в качестве дополнительного критерия при подборе индивидуальной терапии [4]. Показатели КЖ могут быть особенно полезны, когда сравниваются различные подходы к лечению и отрабатываются оптимальные варианты терапии того или иного заболевания. На основании показателей КЖ можно проводить фармакоэкономический анализ, что является весьма актуальным для современного здравоохранения. В России исследование КЖ у больных СД было инициировано в рамках оценки влияния образовательных программ (“Школ диабета”) с применением общего опросника SF-36 (short-form-36). Результаты этих работ наглядно продемонстрировали высокую эффективность обучающих программ в плане повышения жизнеспособности пациентов и улучшения их социальной адаптации [2]. По результатам сравнения параметров КЖ у больных СД 2-го типа с популяционной нормой, полученным J. Ware et al. (2003 г.), оказалось, что показатели физического, ролевого физического функционирования, общего здоровья и жизнеспособности у больных СД ниже, чем в популяции. Для больных СД наиболее важным параметром КЖ является интеграция тяжелого, неизлечимого заболевания в повседневную жизнь человека, нормализация психологических, социальных и функциональных аспектов, связанных с заболеванием [4]. Адаптивные стратегии поведения пациента в период болезни во многом обусловлены формированием адекватной внутренней картины болезни (ВКБ) [3], которая у человека, страдающего сахарным диабетом, нередко бывает дизгармонич-ной, определяя отношение больного к лечению, самоконтролю и прогноз динамики течения заболевания [7, 8]. Большая часть исследований проводилась в популяции взрослых пациентов, а в детском и подростковом возрасте данная проблема остается недостаточно изученной, что послужило основанием для определения цели нашей работы, которая заключалась в изучении интегральных показателей качества жизни детей и подростков с СД 1го типа.

Материал и методы

В исследование были включены 200 пациентов с СД 1 в возрасте от 7 до 18 лет, при этом 90 мальчиков (средний возраст – 11,6±1,9 лет) и 110 девочек (средний возраст – 14,9±1,6 лет). Сравнительный анализ клинико-метаболических особенностей течения патологического процесса у пациентов с СД 1-го типа, различия потребности в заместительной терапии инсулином, времени возникновения хронических сосудистых осложнений позволил разделить обследованных на подгруппы с учетом длительности заболевания. Данные о распределении пациентов по полу, возрасту и месту жительства в зависимости от длительности течения заболевания представлены в таблице 1.

Контрольную группу составили 150 практически здоровых детей, из них 85 девочек (средний возраст – 13,6±0,9 лет) и 65 мальчиков (средний возраст – 14,2±0,6 лет). Все дети были без отягощенного анамнеза с нормальными показателями физического развития, без очагов хронической инфекции, с отсутствием воспалительных и инфекционных заболеваний в течение 2 месяцев до исследования, не имеющие отклонений в психологическом развитии и не состоящие на диспансерном учете у врачей.

Клинико-анамнестическое, лабораторное обследование и верификация диагноза проводились по общепринятым методам, согласно утвержденным МЭС РФ и “Алгоритмам специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом” [1].

Для оценки КЖ в работе была использована русифицированная версия опросника “MOS SF-36” (J.E. Ware, 1992). Данный опросник, являясь общим, позволяет оценивать КЖ респондентов с различными нозологиями и сравнивать этот показатель с результатами, полученными в здоровой популяции, кроме того, обладает достаточно высокой чувствительностью, является кратким, что не занимает много времени при ответах на вопросы [8].

Для диагностики сложившегося под влиянием болезни паттерна отношений к заболеванию, лечению, врачам, медперсоналу, родным и близким, окружающим, работе (учебе), одиночеству и будущему, а также к своим витальным функциям (самочувствию, настроению, сну, аппетиту) использовался опросник ЛОБИ (А.Е. Личко, И.Я. Иванов, 1980).

Статистическая обработка полученных данных проводилась методами вариационной статистики с использованием пакетов прикладных программ “Microsoft Excel”, версия 7, “SPSS”, версия 11.5 и “Statistica for Windows”, версия 5, “Megastat”. Для количественных показателей рассчитывались средняя арифметическая величина (m) и стандартное отклонение (SD). При отсутствии нормального распределения для описания результатов рассчитывались медиана (Ме) и интерквартильный размах (25 и 75 перцентили). Для сравнения значений показателей в двух группах были использованы методы параметрической и непараметрической статистики: критерий Стьюдента для нормального распределения показателей и критерий Манна–Уитни для остальных (two-tailed). Проверка на нормальность осуществлялась по критерию согласия Колмогорова–Смирнова с поправкой Шапиро–Уилкса. Для групп более 2 использовались метод ANOVA и Крускал–Уоллиса в зависимости от распределения. В случае, когда значение в одной из ячеек таблицы сопряженности было меньше 5, сравнение проводилось с помощью критерия – λ 2 и между группами использовали точный критерий Фишера. Анализ зависимости признаков рассчитывался с помощью коэффициентов корреляции: параметрического – Пирсона, непараметрического – Спирмена. При корреляционном анализе связь между показателями оценивали как сильную при абсолютном значении коэффициента корреляции Спирмена r>0,70, имеющую среднюю силу при r от 0,69 до 0,30, и как слабую при r<0,29. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным р<0,05.

Таблица 1

Распределение больных с СД типа 1 в зависимости от длительности заболевания, n (%)

|

Длительность заболевания |

Место жительства, город/село |

Мальчики/девочки |

Дети/подростки |

|

До 1 года (n=30) От 1 года до 5 лет (n=94) Более 5 лет (n=76) |

21(10,5)/17(8,5) 56(28)/38(19) 30(15)/38(19) |

16(8)/22(11) 45(22,5)/49(24,5) 34(17)/34(17) |

17(8,5)/21(10,5) 46(23)/48(24) 32(16)/36(18) |

Таблица 2

Сравнительная оценка качества жизни пациентов с СД и обследованных детей и подростков контрольной группы (m ±SD)

|

Параметры КЖ |

Дети с СД 1-го типа, |

Дети контрольной |

Подростки с СД |

Подростки контрольной |

p* |

|

(n=113) |

группы (n=57) |

(n=87) |

группы (n=88) |

||

|

PF |

87,56±14,56 |

87,36±14,4 |

83,24 ±17,9 |

89,66±13,28 |

р*=0,063 |

|

р=0,93 |

р=0,007 |

||||

|

RP |

71,95±34,26 |

71,05±34,32 |

73,75±31,03 |

70,22±36,9 |

р*=0,701 |

|

р=0,87 |

р=0,49 |

||||

|

BP |

80,26±21,48 |

86,82±16,37 |

82,11±20,55 |

82,41±17,29 |

р*=0,53 |

|

р=0,044 |

р=0,91 |

||||

|

GH |

55,25 ±19,9 |

58,77±19,53 |

56,08±20,8 |

52,53±19,74 |

р*=0,53 |

|

р=0,27 |

р=0,24 |

||||

|

VT |

64,43±20,56 |

70,17±18,49 |

67,62±20,9 |

65,5±20,1 |

р*=0,28 |

|

р=0,07 |

р=0,49 |

||||

|

SF |

74,98 ±18,35 |

81,14±17,37 |

75,05±16,72 |

75,42±19,25 |

р*=0,97 |

|

р=0,0037 |

р=0,89 |

||||

|

RE |

60,89±38,58 |

59,64±38,18 |

65,13±34,44 |

58,8±41,1 |

р*=0,42 |

|

р=0,84 |

р=0,27 |

||||

|

MN |

68,60±16,63 |

68,14±15,47 |

66,52±16,44 |

68,76±16,6 |

р*=0,38 |

|

р=0,86 |

р=0,37 |

||||

|

PНs |

52,81±5,36 |

54,62±5,38 |

52,72±4,66 |

55,19±5,28 |

р*=0,9 |

|

р=0,039 |

р=0,001 |

||||

|

MHs |

39,8±0,22 |

45,8±8,8,69 |

42,05±10,01 |

44,53±9,7 |

р*=0,106 |

|

р<0,0001 |

р=0,102 |

||||

Примечание: р – достоверность различий между детьми и подростками основной группы и контрольной группой по t-тесту; р* – достоверность различий между детьми и подростками основной группы; PF – ролевое функционирование; RP – физическая активность; BP – боль; GH – общее здоровье; VT – жизнеспособность; SF – социальная активность; RE – роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности; MN – психическое здоровье; PНs – суммарный показатель здоровья; MHs – суммарный психологический показатель здоровья.

Результаты и обсуждение

Общая характеристика показателей КЖ в сравнительном аспекте с контрольной группой свидетельствовала о снижении общего уровня качества жизни у больных с СД 1, как детей, так и подростков, по сравнению с группой контроля (табл. 2).

Уровень общего восприятия здоровья (GH) у детей с СД 1 составил 55,25±19,9, в группе контроля – 58,77±19,53 (р=0,27), у подростков с СД 1 – 56,08±20,8, а у обследованных подростков контрольной группы – 52,53±19,74 (р=0,24). Общее восприятие здоровья является прямым показателем, т.е. чем выше значения по 100-балльной шкале, тем выше уровень КЖ. По данному критерию показатели КЖ как у больных СД 1, так и представителей группы контроля не достигали среднепопуляционных значений, что свидетельствовало о влиянии различных факторов на КЖ, кроме наличия заболевания. Субъективная оценка объема своей повседневной физической нагрузки, не ограниченной состоянием здоровья (PF), отличался у подростков с СД 1 (83,24±17,9) в сравнении с подростками группы контроля (89,66±13,28; р=0,007), свидетельствуя о том, что больные ограничены в повседневной физической нагрузке.

Анализ полученных данных показал достоверные отличия показателей шкалы боли (BP) у детей с СД 1 (80,26±21,48) в отличие от контроля (86,82±16,37); р=0,044, что демонстрировало выраженную роль субъективных болевых ощущений пациентов в ограничении их деятельности за последнее время.

Результаты, представленные в таблице 2, показали отсутствие достоверной разницы ответов респондентов ос- новной группы по большинству параметров общей выборки и группы контроля, но при этом регистрировалось достоверное снижение суммарного показателя КЖ физического функционирования (PНs) у больных СД 1, как детей (52,81±5,36), так и подростков (52,72±4,66), в сравнении со сверстниками аналогичного возраста группы контроля (54,62±5,38; 55,19±5,28 соответственно; р=0,039, р=0,001 соответственно). Выраженные отличия в основной группе регистрировались у детей (39,8±0,22) по сравнению с контролем (45,8±8,8,69; р<0,0001) по шкале, определяющей психологический компонент здоровья (MHs), а у подростков по данному показателю отличий не регистрировалось (42,05±10,01; 44,53±9,7; р=0,102).

Проведенный анализ опросников отражал негативное влияние СД 1-го типа на КЖ респондентов, независимо от пола (табл. 3). Наибольшие гендерные отличия были отмечены по шкалам PF у мальчиков с СД 1-го типа (83,55±17,88), при этом в контроле значения были достоверно выше и составили (89,06±11,65; р=0,029), отличий у девочек основной группы и контрольной не отмечалось. Таким образом, можно предположить, что мальчики испытывали более значимые ограничения в повседневной деятельности и связанной с ней физической нагрузкой, чем лица женского пола. Отличия по шкале суммарного показателя здоровья (PНs) имели достоверные различия как у мальчиков основной группы наблюдения (53,03±4,76) относительно контроля (54,92±5,42; р=0,018), так и у девочек (52,47±5,39; 55,14±5,26 соответственно; р=0,001). Мальчики в сравнении с девочками значительно больше переживали дискомфорт по поводу болевых ощущений, что определяло низкие значе-

Рис. 1. Показатели качества жизни у больных с сахарным диабетом 1-го типа в зависимости от степени компенсации углеводного обмена

Таблица 3

Показатели качества жизни пациентов с СД 1-го типа и обследованных контрольной группы в зависимости от пола (m±SD)

|

Параметры КЖ |

Мальчики с СД 1-го типа (n=109) |

Мальчики контрольной группы (n=65) |

Девочки с СД 1-го типа (n=91) |

Девочки контрольной группы (n=85) |

p* |

|

PF |

83,55±17,88 |

89,06±11,65 |

88,23 ±14,0 |

88,64±14,96 |

р*=0,044 |

|

р=0,029 |

р=0,84 |

||||

|

RP |

72,68±32,62 |

69,53±37,88 |

72,8±33,25 |

72,05±33,72 |

р*=0,98 |

|

р=0,56 |

р=0,88 |

||||

|

BP |

78,55±23,01 |

82,93±17,13 |

84,07±18,11 |

84,48±16,72 |

р*=0,064 |

|

р=0,18 |

р=0,54 |

||||

|

GH |

57,78 ±20,84 |

54,87±18,02 |

53,01±19,33 |

55,3±20,84 |

р*=0,09 |

|

р=0,35 |

р=0,44 |

||||

|

VT |

64,3±22,67 |

67,57±19,12 |

67,63±18,07 |

67,29±19,73 |

р*=0,25 |

|

р=0,33 |

р=0,9 |

||||

|

SF |

73,97 ±17,94 |

78,51±18,01 |

76,26±17,24 |

76,76±19,1 |

р*=0,36 |

|

р=0,11 |

р=0,85 |

||||

|

RE |

62,82±38,35 |

55,72±38,66 |

62,63±35,07 |

62,35±40,43 |

р*=0,97 |

|

р=0,24 |

р=0,96 |

||||

|

MN |

66,31±17,19 |

66,87±16,81 |

69,36±15,65 |

67,85±15,93 |

р*=0,19 |

|

р=0,34 |

р=0,52 |

||||

|

PНs |

53,03±4,76 |

54,92±5,42 |

52,47±5,39 |

55,14±5,26 |

р*=0,43 |

|

р=0,018 |

р=0,001 |

||||

|

MHs |

40,47±9,95 |

44,75±9,06 |

41,08±9,22 |

41,08±9,22 |

р*=0,66 |

|

р=0,0058 |

р=0,004 |

||||

Примечание: р – достоверность различий между мальчиками и девочками основной группы и контрольной группы по t-тесту; р* – достоверность различий между девочками и мальчиками основной группы; PF – ролевое функционирование; RP – физическая активность; BP – боль; GH – общее здоровье; VT – жизнеспособность; SF – социальная активность; RE – роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности; MN – психическое здоровье; PНs – суммарный показатель здоровья; MHs – суммарный психологический показатель здоровья.

ния (BP): 78,55±23,01; 84,07±18,11 соответственно (р=0,064), отличий с контролем не было зарегистрировано (р=0,18, р=0,54).

Выраженные отличия в основной группе отмечены по психологическому суммарному компоненту здоровья (MHs) у лиц как женского пола (40,47±9,95), так и мужского (41,08±9,22; р=0,0058) в сравнении с группой конт- роля (44,75±9,06, 41,08±9,22 соответственно; р=0,004), что свидетельствовало о влиянии заболевания на данный показатель качества жизни.

Достаточно часто в клинической картине больных СД 1-го типа превалировали симптомы внезапного обострения заболевания (кетоацидоз, гипогликемии), в связи с чем одной из задач данного исследования являлось изу-

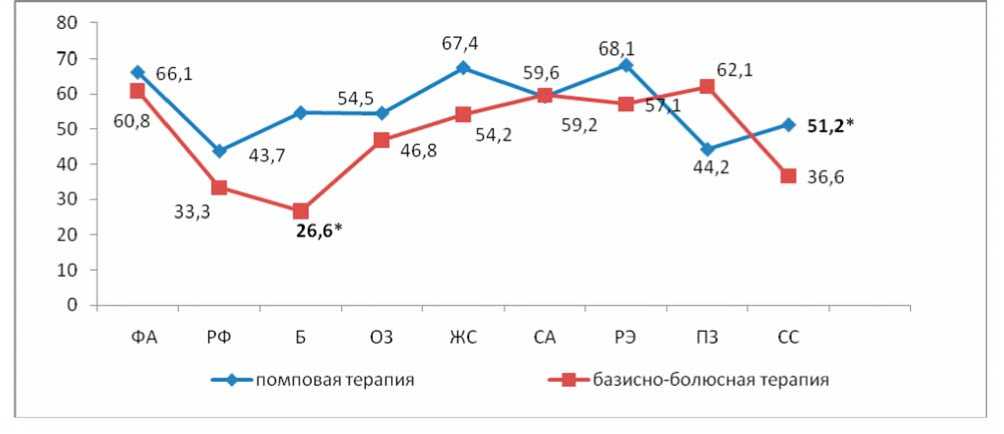

Рис. 2. Показатели качества жизни у больных с сахарным диабетом 1-го типа, использующих различные виды инсулинотерапии

Таблица 4

Сравнительная оценка качества жизни пациентов с СД 1-го типа в зависимости от длительности заболевания и обследованных контрольной группы (m±SD)

|

Параметры КЖ |

Длительность заболевания (годы) |

Контрольная группа (n=150) |

р |

||

|

Длительность до 1 года, n=30 |

Длительность от 1 года до 5 лет, n=94 |

Длительность более 5 лет, n=76 |

|||

|

PF |

90,55±11,3 р*=0,26 |

83,85±17,01 |

87,04±15,99 |

88,82±13,63 |

р 1–к =0,7, р 2-к =0,01, р 3-к =0,035 |

|

RP |

77,77±29,16 р*=0,08 |

67,27±35,04 |

77,67±30,23 |

70,97±35,6 |

р 1–к =0,57, р 2-к =0,42, р 2-к =0,12 |

|

BP |

81,0±19,82 р*=0,26 |

78,56±21,78 |

83,55±20,32 |

84,38±16,95 |

р 1–к =0,56, р 2-к =0,02, р 3-к =0,72 |

|

GH |

61,0±14,02 р*=0,46 |

53,96±21,11 |

56,73±19,89 |

55,122±19,67 |

р 1–к =0,37, р 2-к =0,66, р 3-к =0,53 |

|

VT |

78,88±7,4 68,54±18,33 61,83±22,91 р*=0,011, р*1–2=0,029, р*1–3=0,026, р*2–3=0,097 |

67,41±19,47 |

р 1–к =0,08, р 2-к =0,65, р 3-к =0,04, |

||

|

SF |

80,55±17,81 р*=0,62 |

74,96±17,64 |

74,54±17,68 |

77,51±18,66 |

р 1–к =0,63, р 2-к =0,28, р 3-к =0,21 |

|

RE |

77,77±37,26 67,73±36,01 56,26±36,73 р*=0,043, р*1–2=0,096, р*1–3=0,03, р*2–3=0,427 |

59,5±39,8 |

р 1–к =0,18, р 2-к =0,52, р 3-к =0,001 |

||

|

MN |

77,33±12,8 р*=0,62 |

66,1±16,98 |

68,3±16,18 |

68,29±16,32 |

р 1–к =0,105, р 2-к =0,31, р 3-к =0,97 |

|

PНs |

55,65±4,11 р*=0,219 |

52,67±4,89 |

52,61±5,25 |

55,04±5,33 |

р1–к=0,74, р2-к=0,005, р3-к=0,0005 |

|

MHs |

40,93±5,88 р*=0,0148, р*1–2=0, |

42,82±9,62 5, р*1–3=0,00042, р*2–3=0 |

38,74±9,52 ,56 |

44,97±9,29 |

р1–к=0,019, р2-к=0,08, р3-к<0,0001 |

Примечание: р – достоверность различий между пациентами основной группы в зависимости от длительности по t-тесту: р1–2– между 1 и 2-й группами; р1–3 – между 1 и 3-й группами; р2–3 – между 2 и 3-й группами; рк – достоверность различий между пациентами основной и контрольной групп по t-тесту: р1–к – между 1-й группой и контролем; р2–к – между 2-й группой и контролем; р3–к – между 3-й группой и контролем; PF – ролевое функционирование; RP – физическая активность; BP – боль; GH – общее здоровье; VT – жизнеспособность; SF – социальная активность; RE – роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности; MN – психическое здоровье; PНs – суммарный показатель здоровья; MHs – суммарный психологический показатель здоровья.

чение влияния острых осложнений, тяжести заболевания на показатели КЖ, кроме того, исследовалась динамика КЖ у больных в зависимости от длительности основного патологического процесса на фоне проводимой терапии. Уровень КЖ в контрольной группе был принят за условную норму. При проведении сравнительного анализа показателей КЖ у больных СД 1 было выявлено отсут- ствие влияния уровня компенсации углеводного обмена на показатели КЖ (рис. 1).

Большинство параметров КЖ не имели достоверной разницы значений у больных с различным уровнем гликированного гемоглобина (НвА1с). Однако необходимо отметить, что с увеличением НвА1с отмечалась тенденция к снижению прямых показателей PF, GH, VT (жизнеспо- собность), SF (социальная активность), MN (психическое здоровье) и повышение обратного показателя боли, т.е. увеличивалась психоэмоциональная негативная реакция на болевые ощущения и инъекции инсулина, а также уменьшался обратный показатель роли эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности (RE) до 38,5±1,23 балла (p<0,001), что можно было интерпретировать как появление безразличия и равнодушия к своему состоянию здоровья. Необходимо отметить, что с ухудшением компенсации у больных имел тенденцию к снижению такой показатель, как самочувствие по сравнению с предыдущим годом (СС). Величиной критерия стабильности является 50%, у больных СД 1-го типа данный показатель был снижен, свидетельствуя об ухудшении общего состояния в динамике.

Проведенное исследование зависимости показателей КЖ от длительности течения СД 1 свидетельствовало о том, что КЖ пациентов имело тенденцию к снижению, наибольшие отличия отмечались по показателям общей жизнеспособности (VT) (табл. 4).

При непродолжительном течении заболевания результаты составляли 78,88±7,4, с увеличением стажа значения шкалы достоверно снижались: 61,83±22,91 (р=0,011, р=0,026). Уровень статистической значимости был достигнут при сравнении показателей (VT) пациентов с длительностью патологии более 5 лет (р=0,04), что доказывало влияние заболевания на КЖ больных. Анализ полученных результатов показал, что на КЖ оказывали значимое влияние эмоциональные нарушения, которые определялись шкалами “роль эмоциональных нарушений в ограничении жизнедеятельности” (RE), составив при длительности до 1 года 77,77±37,26, а при увеличении стажа – 56,26±36,73 (р=0,043) и суммарным показателем психологического функционирования (MHs), который уменьшался со временем с 40,93±5,88 до (38,74±9,52), р<0,0001.

Отдельного внимания заслуживает анализ результатов опросников пациентов, получающих инсулин в помповом режиме введения (рис. 2). Данную терапию получали 15 человек (7,5%) из числа обследованных пациентов с СД 1. У всех пациентов, несмотря на различную длительность патологического процесса, регистрировался HbA1c менее 7,5%, что свидетельствовало о хорошей компенсации углеводного обмена. Больные, использующие помповый режим инсулинотерапии, составили 50% от количества компенсированных пациентов по уровню HbA1c.

Наибольшие отличия регистрировались по таким параметрам, как BP, VT, RE. Негативное восприятие и ощущение боли в течение 2 недель до исследования у пациентов, получающих инсулин с помощью помпы, достоверно ниже (p<0,001), что можно объяснить редкими манипуляциями по смене катетера (1 раз в 3–5 дней). Показатели ВР у пациентов с помповым режимом инсули-нотерапии составляли 54,5±1,56 балла, при использовании базисно-болюсного режима инсулинотерапии 26,6±1,78 балла (p<0,001), что свидетельствовало о частом ощущении болевых симптомов за 2 недели до исследования. Прямой параметр VT у пациентов СД 1-го типа, получавших помповую инсулинотерапию, был выше, чем при использовании базисно-болюсного режима введения инсулина: 67,4±11,67 и 54,2±12,13 балла соответственно (p=0,064). Дополнительный критерий КЖ (СС) при использовании помп свидетельствовал о стабильности самочувствия по сравнению с предыдущим годом, составляя 54,2±14,24 балла, тогда как у больных на базисноболюсном режиме инсулинотерапии данный показатель регистрировался на уровне 36,6±12,13 балла (p=0,051). Интересные результаты получены у группы больных, имеющих сосудистые осложнения в сравнении с группой пациентов с СД 1 без осложнений. Обнаружена достоверная обратная связь между наличием сосудистых осложнений и уровнем социального функционирования SF (r=–0.33, p<0,05). Имелась достоверная прямая связь между степенью выраженности осложнений и показателями VT и MN (r=0,28 и 0,26 соответственно); p=0,001.

Установлена достоверная обратная связь между возрастом пациентов и показателями шкал RF (r=–0,29, p=0,004) и VT (r=–0,28, p=0,003). Анализ показателей КЖ выявил зависимость отдельных компонентов, выраженность которых зависела от типа реагирования на заболевание (ТОБ), к таким факторам можно отнести: гармоничный ТОБ, определяющий высокий уровень показателей шкалы общего здоровья (GH); 93,09±10,25; р=0,049, ипохондрический ТОБ, оказывающий влияние на снижение значений шкалы SF (67,7±20,18); р=0,011. Наличие ипохондрического типа отношения к своему заболеванию способствовало снижению показателей ролевого и социального компонента качества жизни (52,27±34,3 (р=0,03) и 74,55±17,7 (р=0,012) соответственно) достоверно значимые взаимосвязи выявлены и с суммарной психологической составляющей, определяющей социальную адаптацию пациента в обществе (40,4±9,6); р=0,03. Обессивно-фобический ТОБ способствовал снижению показателя GH (53,58±19,22); р=0,04. Наличие высокого уровня сенситивности приводило к снижению RE (35,4±22,6); р=0,001. По другим ТОБ и показателям КЖ статистически значимой разницы не отмечалось.

Выводы

-

1. СД 1-го типа у детей и подростков приводит к ограничениям во всех составляющих (физической, психической, социальной) нормальной жизни человека.

-

2. Наибольшее влияние на качество жизни в детском и подростковом возрасте оказывают психоэмоциональные особенности больных, режимы инсулинотерапии, типы отношения к болезни.

-

3. Использование новых высокотехнологичных средств введения инсулина, таких как помпы, способствует не только улучшению уровня компенсации углеводного обмена, но и повышению уровня качества жизни пациентов с СД 1-го типа.

-

4. Наиболее выраженные изменения показателей качества жизни, которые определяли оптимальную адаптацию в микросоциуме, регистрировались у лиц мужского пола.

Список литературы Характеристика показателей качества жизни детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа

- Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. -4-е изд., дополненное/под ред. И.И. Дедова, М.И. Шестаковой. -М., 2009. -103 с.

- Антонычев С.Ю., Мохор Т.В. Исследование качества жизни больных сахарным диабетом 1 типа//Мед. панорама. -2003. -С. 34-37.

- Сидоров П.И., Новикова И.А., Соловьев А.Г. и др. Внутренняя картина болезни при сахарном диабете типа 1//Пробл. эндокринол. -2004. -Т. 50, № 3. -С. 3-6.

- Новик А.А., Ионова Т.И., Купер К. и др. Оценка качества жизни в педиатрии//Исследование качества жизни в педиатрии: материалы науч. конференции. -СПб., 2000. -С. 107-108.

- Суркова Е.В., Анциферов М.Б., Майоров А.Ю. и др. Качество жизни как важнейший показатель эффективности лечения сахарного диабета в XXI веке//Сахарный диабет. -2000. -№ 1. -С. 23-25.

- Grey M., Cameron M., Lipman T. et al. Psychosocial status of children with diabetes in the first 2 years after diagnosis//Diabetes Care. -1995. -No. 18. -P. 1330-1336.

- Sullinger M. et al. Translating health study questionnaires and evaluating them the Quality of life a project approach International of quality of life assessment//Clin. Epidemiol. -1998. -Vol. 51. -P. 913-923

- Quality of life group. What is it Quality of life//World Health Forum. -World Health Organization, 2006. -[Vol.] 6. -P. 29.