Характеристика работы игольчатых дисковых рабочих органов

Автор: Шмидт А.Н., Лучинович А.А., Союнов А.С., Зарипова Н.А., Прокопов С.П., Головин А.Ю., Щербакова А.Г.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 3 (31), 2018 года.

Бесплатный доступ

Сельскохозяйственная деятельность производителей без учета зональных особенностей привела к изменениям структурного состава почвы и возникновению ветровой эрозии. Обработку почв, подверженных ветровой эрозии, выполняют с применением орудий, рабочий процесс которых очень эноргоемок. С целью снижения затрат при выполнении обработки почвы такого типа предложено использовать игольчатые дисковые рабочие органы, так как тяговое сопротивление игольчатого дискового рабочего органа значительно меньше, чем у всех других почвообрабатывающих орудий, предназначенных для открытия борозды. Рассмотрены характеристики игольчатых дисковых рабочих органов, влияющие на качество обработки в зависимости от технологических параметров: угол атаки, глубина обработки и скорость движения агрегата. Важным параметром качества является сохранность стерни на поверхности поля и измельченной соломистой массы. Описана методика выполнения опытов по определению качественных показателей в лабораторных условиях, при помощи лабораторной установки «почвенный канал»...

Дисковый рабочий орган, игольчатый диск, стерня, затраты, качество

Короткий адрес: https://sciup.org/142216236

IDR: 142216236 | УДК: 631.51

Текст научной статьи Характеристика работы игольчатых дисковых рабочих органов

Эффективность технологических операций при производстве сельскохозяйственных культур обусловлена выбором системы обработки почвы, которая должна осуществляться исходя из зональных условий. Система обработки должна быть почвозащитной, энергосберегающей, экономически оправданной и безвредной для окружающей среды. Выполнение этих требований связано с правильным выбором и оптимальным сочетанием применяемых машин.

Хозяйственная деятельность без учета зональных условий Омской области привела к снижению валовых запасов гумуса в пахотных почвах на 10–15%, что особенно интенсивно проявляется на юге.

На сегодняшний день в Омской области насчитывается более 3 млн га земель, предрасположенных к развитию эрозионных и дефляционных процессов, из них уже подвержено разрушению и требует восстановления 1142,8 тыс. га, что составляет 17% всех сельскохозяйственных земель. Эрозионные процессы наиболее сильно проявляются в степной и южной лесостепной зонах [1–7].

Следовательно, необходима разработка ресурсосберегающих технологических процессов и технических средств, позволяющих остановить прогрессирующую деградацию почвы от ветровой эрозии и снизить эксплуатационные затраты.

Основная цель написания статьи – способствовать снижению эксплуатационных затрат и повышению качества обработки почвы в эрозионно-опасных зонах за счет применения игольчатого дискового рабочего органа почвообрабатывающих орудий.

Применение безотвальной системы обработки почвы представляется единственно возможным в зонах, подверженных ветровой эрозии. Данную обработку осуществляют при помощи плоскорезов КПШ и культиваторов «Степняк», а также глубокорыхлите-лей РН-4 и безотвальных плугов или плугов, оборудованных стойкой СибИМЭ. Все вышеперечисленное соответствует требованиям почвозащитной обработки почвы, однако рабочий процесс этих машин энергоемкий и требует дополнительных затрат на топливо, что нецелесообразно. Рассматривая работу культиватора КПН-8 с шириной захвата 8 м в агрегате с трактором 3-го класса тяги видно, что он уступает дисковому лущильнику ЛДГ-15, который имеет ширину захвата 15 м, а следовательно, бо́льшую производительность. Причем тяговое сопротивление лущильника меньше, чем у культиватора. Однако эксплуатация дискового лущильника с серийными сферическими дисками на почвах, подверженных ветровой эрозии, не допускается из-за уничтожения стерни и мульчи, образующих защитный покров, а также чрезмерного отброса и распыления почвы.

Материалы и методы

Экспериментальные исследования предусматривали определение ряда зависимостей и значений, характеризующих работу игольчатого диска по сохранности стерни на поверхности поля и измельченной мульчи с уничтожением сорной растительности. Программа экспериментальных исследований должна дать оценку качества в зависимости от технологических параметров: угол атаки, глубина обработки и скорость движения агрегата.

Эксперименты проводились в лабораторных условиях с использованием почвенного канала [8–14], который состоит из корпуса, поднятого над уровнем пола для удобства работы. В торцевых стенках коробки канала выполнены прямоугольные окна для входа в грунт и выхода из него испытуемых рабочих органов, что позволяет устанавливать рабочие органы в необходимое положение. Опорные катки тележки перемещаются внутри полок двутавровой балки, что гарантирует постоянное горизонтальное положение тележки.

Перемещение тележки по направляющим осуществляется электродвигателем мощностью 2,7 кВт с частотой вращения вала n = 970 об./мин. Редуктором служит коробка переменных передач автомобиля ЗИЛ-150 с передаточными числами: I – 6,24; II – 2,32; III – 1,90; IV – 1,0; V – 0,81 и задний ход – 7,82, что позволяет изменять скорость тележки с испытываемым рабочим органом (в соответствии с передачами 2; 3; 6; 9 и 12 км/ч).

Методика выполнения эксперимента состояла из двух частей. В первой части проводились исследования по сохранности стерни на поверхности поля в зависимости от конструкционно-технологических параметров: угол атаки, глубина обработки и скорость движения агрегата, для чего на поверхности почвенного канала была подготовлена стерня, усеянная сорной растительностью (рис. 1).

Рис. 1. Подготовка почвенного канала для проведения опыта по сохранности стерни на поверхности поля

При выполнении исследования были осуществлены замеры массы поврежденной стерни, на основании которых выполнен расчет сохранности стерни по формуле mmб s ур 100%

m где m – общая масса растительности, кг; mубр – масса подрезанной растительности, кг.

Во второй части предусмотрены опыты по оценке заделки растительных остатков и соломы в почву, для чего на поверхности почвенного канала по ходу рабочих органов была рассыпана приготовленная мульча из соломы (рис. 2).

Рис. 2 . Подготовка почвенного канала для проведения опыта по качеству заделки растительных остатков

Размеры прямоугольников были выбраны таким образом, чтобы их длины были равны, а ширина равнялась захвату дисков. Перед засыпкой на выбранный прямоугольник мульча была взвешена на весах. После прохода игольчатых дисков остатки мульчи были собраны и проведено повторное взвешивание (m ост ).

По отношению массы заделанной мульчи в почву к общей массе находим показа- тель заделки растительности:

т — т mmост 100% . (2)

m

Эксперимент осуществлен при следующих условиях:

– диски устанавливались под углом атаки 5, 10 и 15°;

– глубина обработки фиксировалась постоянной: 60, 80, 100 мм;

-

– скоростной показатель движения агрегата варьировался в пределах 6, 9 и

- 12 км/ч.

Результаты исследований

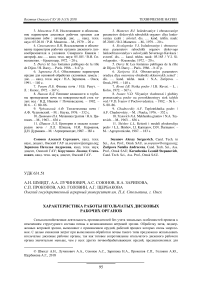

Во время выполнения первой части полученные данные о сохранности стерни представлены на графиках (рис. 3).

Рис. 3 . Сохранность стерни на поверхности поля: а – при угле атаки θ = 5°; б – при угле атаки θ = 10°; в – при угле атаки θ = 15°

а

о, %------------------------------------------------

б

50-- II---II---II---------

45 --------------------------------------------------------

5 6 7 8 9 10 11 12 у, КМ/Ч

—♦—һ=60мм -и-һ=80мм —*-һ=100мм

в

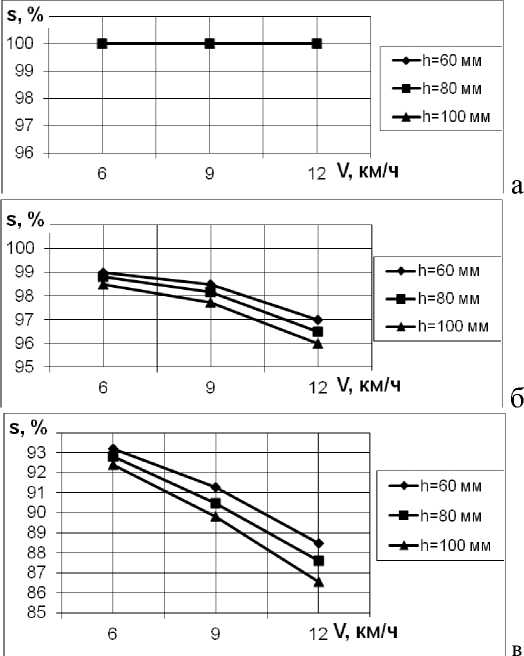

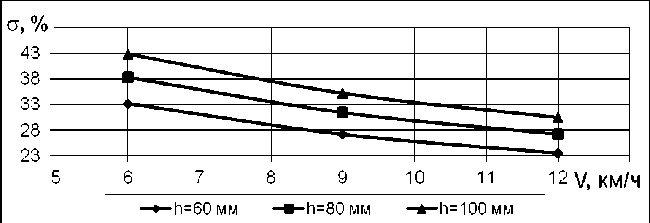

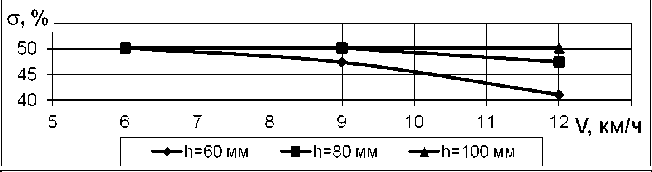

Рис. 4 . Заделка растительной массы в почву: а – при угле атаки θ = 5°;

б – при угле атаки θ = 10°; в – при угле атаки θ = 15°

При увеличении скорости движения агрегата и угла атаки количество сохраненной на поверхности поля стерни сокращается. Количество стерни, оставшееся на поверхности по агротребованиям, должно быть не менее 75%. Согласно опытам игольчатые диски выполняют агротребования в достаточном количестве, так как минимальное оставляемое число стерни на поверхности 86%.

Результаты выполнения второй части испытаний по заделке измельченных растительных остатков в почву представлены на графиках (рис. 4).

При увеличении скорости заделка в почву свободных растительных остатков сокращается, так как диск перекатывается по поверхности поля с большей частотой вращения и старается выглубиться на поверхность. С увеличением же угла атаки заделка в почву свободных растительных остатков на поверхности поля возрастает до максимального значения 50%. Оптимальным значением скорости движения агрегата и углом атаки, сохраняющим на поверхности поля мульчу, которая служит защитным покровом от выдувания эрозионно-опасных частиц и испарения влаги, соответственно будут 9 км/ч и 10°. Согласно агротехническим требованиям, предъявляемым к обработке почвы, подверженной ветровой эрозии, также были выполнены проверки по отклонению от заданной глубины обработки, гребнистости поверхности поля.

Заключение

На основании выполненных экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы:

-

1. Установлены оптимальные значения технологических параметров: угол атаки θ = 10°, глубина обработки h = 8 см и скорость движения агрегата V = 9 км/ч.

-

2. Обработка почвы соответствует агротехническим требованиям, отклонение по глубине составило ±2%, гребнистость на поверхности поля не более 4 см, сохранность на поверхности поля стерни 86–94%, а измельченной соломистой массы – 60%.

A.N. Shmidt, A.A. Luchinovich, A.S. Soyunov, N.A. Zaripova, S.P. Prokopov, A.Yu. Golovin, A.G. Shcherbakova

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Characteristic of the work of the needle disc operators

Список литературы Характеристика работы игольчатых дисковых рабочих органов

- Бараев А.И. Почвозащитное земледелие/А.И. Бараев; под общ. ред. А.И. Бараева. -М.: Колос, 1975. -304 с.

- Карпенко А.Н. Сельскохозяйственные машины/А.Н. Карпенко, В.М. Халанский. -М.: Агропромиздат, 1989. -257 с.

- Каштанов А.Н. Защита почв от ветровой и водной эрозии/А.Н. Каштанов. -М.: Россельхозиздат, 1974. -208 с.

- Пехов А.П. Биология с основами экологии/А.П. Пехов. -СПб.: Лань, 2008. -687 с.

- Сурмач Г.П. Водная эрозия и борьба с ней/Г.П. Сурмач. -Л.: Гидрометеоиздат, 1976. -254 с.

- Ткаченко В.Г. Контурно-мелиоративное земледелие на склоновых землях/В.Г. Ткаченко//Земледелию -передовую агротехнику. -Барнаул, 1977. -59 с.

- Ткаченко В.Г. Контурно-мелиоративное земледелие: метод. рекомендации/В.Г. Ткаченко. -Новосибирск, 1982. -85 с.

- Кобяков И.Д. Новая сельскохозяйственная техника: монография/И.Д. Кобяков; Ом гос. аграр. ун-т. -Омск: Изд-во ОмГАУ, 2004. -180 с.

- Кобяков И.Д. Новые почвообрабатывающие машины: монография/И.Д. Кобяков, П.В. Чупин; Ом. гос. аграр. ун-т. -Омск: Изд-во ОмГАУ, 2006. -200 с.

- Кобяков И.Д. Обоснование параметров и режимов работы дискового ножа (на примере плуга): дис. … канд. техн. наук: 05.20.01: защищена 23.10.86: утв. 06.05.87/Кобяков Иван Демидович. -Омск, 1986. -270 с.

- Кобяков И.Д. Почвообрабатывающая техника в полеводстве: монография/И.Д. Кобяков. -Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2008. -232 с.

- Кобяков И.Д. Почвообрабатывающая техника в полеводстве: монография/И.Д. Кобяков. -Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009. -232 с.

- Кобяков И.Д. Сельхозтехника для крестьянских хозяйств: монография/И.Д. Кобяков; Ом. гос. аграр. ун-т. -Омск: Изд-во ОмГАУ, 2002. -320 с.

- Унифицированный почвенный канал: информ. листок № 49-98/ОмЦНТИ; сост.: И.Д. Кобяков . -Омск: , 1998. -4 с.