Химическое загрязнение воздушной среды жилых помещений как фактор риска здоровью населения

Автор: Малышева Алла Георгиевна, Калинина Наталия Валентиновна, Юдин Сергей Михайлович

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 3 (39), 2022 года.

Бесплатный доступ

Применение современных методов физико-химических исследований позволило идентифицировать, количественно определить и создать банк данных химического загрязнения воздушной среды современных жилых помещений в условиях крупного мегаполиса, включающий перечень, состоящий из более чем 600 веществ, относящихся к 18 группам летучих углеводородов, с указанием их гигиенических нормативов, класса опасности, диапазонов обнаруженных концентраций, и установить основные источники загрязнения воздуха помещений этими веществами. В гигиеническом отношении важным является факт, свидетельствующий об отсутствии гигиенических нормативов для более 60 % веществ, регистрируемых в воздухе жилых помещений. Приоритетными веществами для мониторинга качества и риск-ориентированного контроля опасности химического загрязнения воздушной среды как вновь построенных на стадии приемки в эксплуатацию, так и эксплуатируемых жилых зданий являются формальдегид, фенол и стирол. С учетом частоты обнаружения, уровней концентраций, степени превышения ПДК, групповой принадлежности, класса опасности, способности к трансформации наиболее гигиенически значимыми летучими органическими веществами для контроля качества и оценки риска влияния на здоровье являются формальдегид, бензол, фенол, стирол, ацетофенон, этилбензол, гексаналь, нонаналь, бутилацетат, этилацетат, изопропанол, триметилбензол. При контроле веществ природного происхождения, поступающих в воздух помещения от некоторых внутренних источников загрязнения, следует учитывать, что при трансформации можно получить новый состав загрязнений, среди которых возможно присутствие веществ, более токсичных и опасных, чем исходные. Для минимизации рисков воздействия химического загрязнения и с целью оценки химической безопасности воздушной среды жилых помещений рекомендовано более широкое использование современных физико-химических методов качественного и количественного анализа. При этом обеспечивается идентификация широкого спектра загрязняющих веществ, включая потенциально опасные. В силу выявленного факта присутствия веществ, для которых не разработаны критерии безопасности, особую актуальность приобретают научные исследования в области гигиенического нормирования и разработка методических документов, направленных на адекватную гигиеническую оценку качества и химической безопасности внутренней среды жилых помещений.

Жилые помещения, воздушная среда, химическое загрязнение, хромато-масс-спектрометрические исследования, экологические риски здоровью

Короткий адрес: https://sciup.org/142236528

IDR: 142236528 | УДК: 613.155:614.72 | DOI: 10.21668/health.risk/2022.3.06

Текст научной статьи Химическое загрязнение воздушной среды жилых помещений как фактор риска здоровью населения

В современных условиях рынка жилой недвижимости, который активно развивается во многих регионах страны, любой вид жилища – индивидуальный малоэтажный дом, квартира или комната в многоэтажном доме – представляет собой не только объект строительной индустрии, но, прежде всего, среду, где человек проводит большую часть своей жизни. В связи с этим вопросы качества и гигиенической безопасности жилой среды актуальны и имеют большое значение [1–5].

Одной из наиболее актуальных проблем гигиенической науки к настоящему времени является ус- тановление закономерностей формирования качества и безопасности внутрижилищной среды [6–8]. Химическое загрязнение воздуха жилых помещений относится к одному из важнейших факторов риска здоровью населения по нескольким причинам: возможно одновременное поступление веществ из нескольких внутренних источников загрязнения, воздухообмен в небольших помещениях невелик и недостаточен для разбавления загрязнения; длительность и постоянство химического состава определяют приоритет воздуха жилого помещения перед иными средами. Поэтому, по мнению многих иссле-

дователей, жилые помещения вносят основной вклад в суммарную химическую нагрузку на человека, связанную с воздухом1 [9–12].

Не вызывает сомнения, что внешним источником загрязнения воздушной среды помещений является атмосферный воздух. Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха могут влиять на рост заболеваемости болезнями органов дыхания, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, крови, а также онкопатологию [13–17]. Ранее проведенные нами и другими авторами исследования показали, что, кроме атмосферного воздуха как внешнего источника, существуют еще более 10 различных внутренних источников загрязнения воздуха жилых помещений. К ним в первую очередь относятся строительные и отделочные материалы, произведенные с применением полимерных и полимерсодержащих компонентов. Немаловажным источником опасности является домашняя пыль, на которой сорбируются неорганические и органические примеси разного происхождения, включая пыль, принесенную с улицы, частицы кожи, шерсти и корма домашних животных и т.п. Частично загрязнение является следствием нарушения работы систем вентиляции, канализации и системы мусоропроводов; продукты неполного сгорания бытового газа. Определенный вклад вносят используемые в быту средства для стирки, чистки, полироли для мебели, разные клеи, лаки и краски, парфюмерные и косметические средства и т.п. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что воздух внутри помещения в 1,5–4 раза более загрязнен химическими примесями, чем атмосферный воздух этой же территории [18–20].

В литературе описаны случаи «фенольных домов», и появился термин «синдром больного здания» (Sick Building Syndrome), введенный в литературу Всемирной организацией здравоохранения 50 лет назад. Под этим термином понимают появление различных нарушений здоровья у людей после заселения в новые жилые здания. Такие нарушения нередко проявляются в снижении работоспособности, появлении различных аллергических реакций, быстрой утомляемости, частых головных болях и т.п. [19–22]. Возможным фактором, способствующим возникновению «синдрома больного здания», является химическое загрязнение воздуха внутри помещений и, прежде всего, присутствие в нем летучих органических соединений. Считается, что основной причиной возникновения проблемы «синдрома больных зданий» является увеличение степени герметичности, вызывающей уменьшение поступления наружного воздуха, и увеличение применения полимерных и содержащих синтетические добавки материалов при строительстве зданий, а также при отделке и меблировке помещений. В литературе описаны результаты углубленных медико-биологических исследований состояния здоровья лиц, дли- тельно проживающих в условиях загрязнения внутренней среды помещений формальдегидом, и обоснованы достоверные математические модели связи нарушения состояния здоровья граждан с экспозицией этой примеси в жилой среде [23].

Бесспорным остается факт негативного влияния химических соединений на здоровье человека, и не менее очевидной является необходимость изучения и поиска источников загрязнения воздуха жилых помещений, чему и посвящена настоящая работа.

Цель исследования – идентификация с количественной оценкой максимально полного спектра органических соединений, загрязняющих воздух жилых помещений, выявление источников поступления веществ и определение перечня наиболее гигиенически значимых химических соединений для минимизации экологических рисков здоровью и проведения риск-ориентиро-ванного контроля безопасности внутрижилищной среды.

Материалы и методы. Объектом исследований являлся воздух современных жилых зданий. Исследован воздух 207 квартир многоквартирных многоэтажных жилых домов как типовой, так и индивидуальной постройки. Проведены также исследования воздушной среды в малоэтажных домах коттеджного типа и таунхаусов. Дизайн исследований обеспечил получение качественно-количественной характеристики химического загрязнения воздушной среды различных типов жилой застройки в условиях крупного мегаполиса.

Пробы воздуха для химического анализа отбирали в центре жилых помещений квартиры при закрытых окнах и неработающих бытовых кондиционерах. До момента отбора проб воздуха квартиры в течение 12 ч не проветривались.

Идентификация и количественное определение летучих органических веществ в воздухе помещений выполнены хромато-масс-спектрометрическим методом. Чувствительность метода находится на уровне и ниже гигиенических нормативов содержания органических веществ С 1 –С 20 в воздухе с неизвестным составом загрязняющих веществ. Аппаратурное оформление – хромато-масс-спектрометрическая система Thermo Fisher Scientific (США), в состав которой входил газовый хроматограф Focus GC (США) с электронным контролем газовых потоков, масс-спектрометрический детектор DSQ II с квадрупольным масс-анализатором (диапазон измерения массовых чисел от 1 до 1050), а также термодесорбер АСЕМ 9300 с криофокусированием газовой пробы. Сбор и хранение масс-спектров, обработка результатов измерений, количественный анализ обеспечивались специальным программным комплексом. Полученные результаты сравнивались с данными библиотеки масс-спектров NIST 08 (более 220 тыс. спектров для более 190 тыс. химических соединений).

Отбор проб воздуха проведен в сорбционные трубки на полимерный сорбент (Tenax TA, зернение 0,20–0,25 мм, удельная площадь сорбции – 35 м2/г) с последующей термодесорбцией. Статистическая об- работка выполнена с применением программы Microsoft Excel. В данной статье приведены усредненные результаты аналитических повторностей. Ошибка данных не превышает допустимой погрешности (М ≤ 5 %).

Формальдегид в воздушной среде помещений определяли разработанным нами методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в соответствии с методическими указаниями2.

Содержание аэрозолей тяжелых металлов в воздухе помещений выявлялось с использованием Massman Cuvette и графитовых трубок на атомно-абсорбционном спектрофотометре Beckman.

Для оценки опасности выявленные концентрации веществ сравнивали со среднегодовыми и среднесуточными предельно допустимыми концентрациями (ПДК), установленными для атмосферного воздуха населенных мест, при их отсутствии – с максимально разовыми ПДК и ориентировочными безопасными уровнями воздействия (ОБУВ)3.

Результаты и их обсуждение. Воздушная среда каждого помещения характеризовалась ши- роким спектром примесей – порядка 600 летучих органических соединений, качественный и количественный состав которых зависел от назначения помещения и характеристик внутренних источников загрязнения.

Установлено, что качество воздушной среды закрытых помещений по ряду примесей зависело от загрязнения окружающего атмосферного воздуха. Так, концентрации оксидов азота, оксида углерода и пыли в жилых зданиях соответствовали концентрациям этих веществ в наружном атмосферном воздухе, за исключением ситуаций, когда существовали и функционировали источники загрязнения внутри помещений.

Содержание свинца, диоксида серы и озона внутри помещений фиксировалось в основном на уровнях более низких, чем в окружающем атмосферном воздухе.

В воздушной среде жилых помещений идентифицировано 609 веществ 18 групп летучих органических соединений. В табл. 1 приведены основные выявленные в воздухе группы летучих углеводородов и источники их поступления.

Таблица 1

Групповой состав летучих органических соединений и источники их поступления в воздушную среду жилых помещений

|

Класс соединения |

Количество идентифицированных веществ |

Доля веществ, имеющих гигиенические нормативы, % |

Диапазоны обнаруженных концентраций, мг/м3 |

Источники поступления* |

Класс опасности |

|

|

Предельные углеводороды |

Нормальные |

19 |

56 |

0,05–2,52 |

1–7 |

4 |

|

Разветвленные |

34 |

0 |

0,004–4,15 |

1–5, 7 |

– |

|

|

Непредельные углеводороды |

65 |

18 |

0,001–0,938 |

1–3, 5, 6 |

3–4 |

|

|

Ароматические углеводороды |

63 |

43 |

0,001–1,524 |

1–7 |

2–4 |

|

|

Циклические углеводороды |

45 |

15 |

0,008–0,52 |

1, 3, 5 |

– |

|

|

Простые и сложные эфиры |

55 |

54 |

0,001–0,786 |

1, 5, 7, 9 |

3–4 |

|

|

Кетоны |

49 |

13 |

0,002–4,05 |

1–5, 9, 11 |

3–4 |

|

|

Альдегиды (предельные и непредельные) |

43 |

41 |

0,004–0,558 |

1–6, 9, 11 |

2–4 |

|

|

Спирты |

42 |

49 |

0,005–1,12 |

1, 4, 5, 7, 9 |

3–4 |

|

|

Терпеновые углеводороды |

29 |

17 |

0,002–0,790 |

3, 4, 7–9 |

– |

|

|

Органические кислоты |

17 |

58 |

0,001–0,958 |

2, 5, 9, 11 |

2, 3 |

|

|

Фурановые углеводороды |

17 |

20 |

0,012–0,552 |

1–4, 9 |

– |

|

|

Соединения индана |

15 |

0 |

0,004–0,23 |

2, 3, 5–7 |

– |

|

|

Фенолы |

7 |

40 |

0,001–0,323 |

1, 2, 5 |

2 |

|

|

Оксисоединения |

7 |

0 |

0,035–0,045 |

5, 7 |

– |

|

|

Азотсодержащие углеводороды |

48 |

23 |

0,001–0,421 |

3–6, 11 |

2–4 |

|

|

Галогенсодержащие углеводороды |

29 |

54 |

0,011–1,400 |

1, 3 –5, 7, 10 |

2–4 |

|

|

Серосодержащие углеводороды |

25 |

40 |

0,005–0,365 |

1, 2, 4, 5, 9 |

1–4 |

|

П р и м е ч а н и е : * – источники химического загрязнения воздуха жилых помещений: 1 – строительные и отделочные материалы; 2 – загрязненный атмосферный воздух; 3 – табачный дым; 4 – домашняя пыль; 5 – антропотоксины и продукты жизнедеятельности домашних животных; 6 – продукты неполного сгорания газа; 7 – препараты бытовой химии, в том числе чистящие, мастики, полироли для мебели, клеи для половых покрытий, лаки и краски, аэрозольные освежители воздуха; 8 – парфюмерные и косметические средства, цветы и домашние растения; 9 – процесс приготовление пищи; 10 – деятельность человека, связанная с потреблением водопроводной воды (принятие душа, вода из крана, стирка, кипячение, мытье посуды, влажная уборка и т.д.); 11 – продукты трансформации загрязняющих веществ.

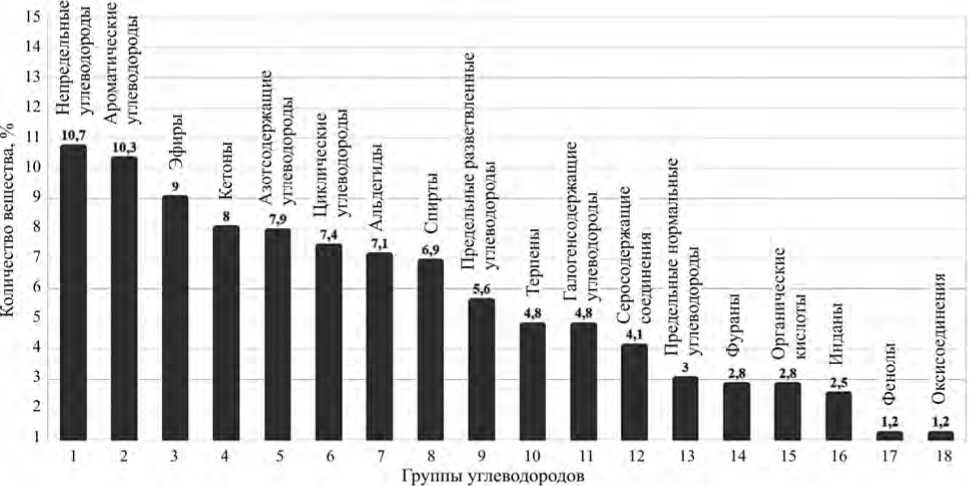

Рис. 1. Распределение группового состава органических веществ в воздушной среде жилых помещений по количеству представителей

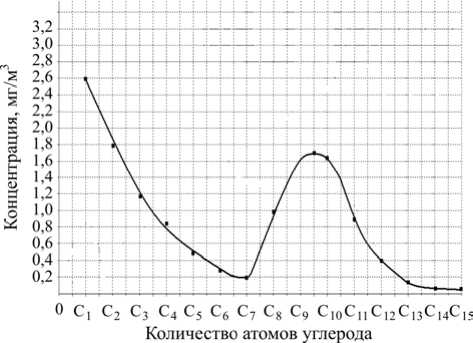

Рис. 2. Содержание предельных углеводородов в воздухе жилых квартир в зависимости от количества атомов углерода в их структурной формуле

Концентрации летучих органических веществ в жилых помещениях практически во всех пробах значительно превосходили таковые снаружи. Содержание толуола, ксилолов, бензола, ацетальдегида, метилэтилбензола, пропилбензола, этанола, этилацетата, ацетона, фенола и ряда предельных углеводородов (в частности, пентана, гексана, октана, нонана) внутри помещений превышали их уровни в атмосферном воздухе до 10 раз и более.

Структура группового состава органических веществ в воздушной среде жилых помещений по количеству представителей приведена на рис. 1. На долю предельных, непредельных, ароматических и циклических углеводородов приходилось 44 % всего количества летучих органических соединений. Более трети (34 %) содержания приходилось на долю предельных и ароматических углеводородов. Значитель- но представительство в воздухе помещений различных функциональных групп, в частности, кислород-, азот-, серо- и галогенсодержащих соединений.

Содержание углеводородов снижалось от простейшего представителя С 1 (метана) до С 7 (гептана), затем увеличивалось с максимумом у С 9 (нонана) и далее снова снижалось (рис. 2).

Выявленная тенденция согласуется с распределением нормальных предельных углеводородов в атмосферном воздухе в малозагрязненных промышленных районах. Повышение уровня содержания углеводородов С 8 –С 12 можно объяснить их миграцией в воздух из строительных и отделочных материалов и средств бытовой химии.

Оценка опасности присутствия широкого спектра органических соединений в воздухе жилых помещений представлялась сложной задачей из-за отсутствия гигиенических нормативов для значительного ряда соединений.

В части соединений, имеющих гигиенические критерии безопасности, суммарное содержание можно считать малоопасным, поскольку они присутствовали в концентрациях, не превышающих ПДК. По токсикологической характеристике большинство их них относится к IV классу опасности.

Особое внимание обращалось на химические вещества из группы ароматических углеводородов. Бензол, толуол, этилбензол, ксилолы, пропилбензол, метилэтилбензолы, триметилбензолы присутствовали во всех исследованных помещениях. По гигиенической значимости и способности к окислительной трансформации с образованием более токсичных продуктов они относятся к группе наиболее опасных примесей из идентифицированных в воздухе [18]. Для некоторых ароматических углеводородов отмечены значительные уровни превышения ПДКсс. Так, в квартирах после ремонта, с новой мебелью, а также в помещениях, загрязненных табачным дымом, концентрация бензола достигала более 15 ПДКсс; этилбензола – 8 ПДКсс; триметилбензолов – 8 ПДКсс и т.п. (табл. 2).

Это свидетельствует о необходимости контроля этих соединений в воздухе помещений.

Для ароматических углеводородов так же, как и для предельных, выявлена тенденция к распределению в зависимости от строения молекулы. Показано, что с увеличением количества атомов углерода их содержание снижалось, при этом простейшие углеводороды присутствовали в большем количестве по сравнению с их более высокомолекулярными гомологами.

Среди кислородсодержащих органических соединений наибольшую гигиеническую значимость представляла группа альдегидов. Идентифицирован широкий спектр предельных нормальных альдегидов (от формальдегида до додеканаля) и их изомеров, а также непредельных (акролеин, метакролеин) и ароматических альдегидов (бензальдегид, толуиловый альдегид), в том числе в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

Среди альдегидов наиболее гигиенически значимыми являлись гексаналь, формальдегид, ацетальдегид и нонаналь. Данные вещества входят в состав различных растворителей, строительных отделочных материалов, бытовой химии и парфюмерии и иных веществ, которые повсеместно хранятся и используются внутри жилых помещений.

Формальдегид и гексаналь регистрировались в воздухе практически всех исследованных помещений. Формальдегид фиксировали в концентрациях от 0,001 мг/м³ (в экологически чистых квартирах) до 0,170 мг/м³ (в квартирах с новой мебелью из ДСП), гексаналь – в диапазоне концентраций 0,001–0,08 мг/м³. Следует отметить, что указанные альдегиды в воздухе не только являются результатом миграции из различных внутренних источников, но и продуктом трансформации органических соединений.

Из группы кетонов по распространенности, суммарному содержанию, количеству представителей и уровням содержания наиболее гигиенически значимыми являются ацетофенон, ацетон, метилэ- тилкетон. Концентрация ацетона достигала в некоторых помещениях 5,6 ПДКсс (в частности, вблизи мест хранения бытовой химии). Уровни ацетофенона (источники поступления – парфюмерные и косметические средства) достигали 9 ПДКсс.

Среди кетонов, не имеющих гигиенических нормативов, часто и в наибольших концентрациях присутствовали кетоны 2-гептанон, 2-бутанон, 2-октанон, 2-гексанон.

Из группы спиртов наибольшую гигиеническую значимость представляли 2-пентанол, н-бута-нол, изобутанол, 2-бутанол, 1,4-диоксан, дифениловый эфир, этил- и бутилацетаты. Источниками спиртов в воздухе помещений являются продукты жизнедеятельности человека и домашних животных, процессы приготовления пищи, бытовая химия, комнатные растения, парфюмерия.

Среди других кислородсодержащих соединений следует отметить группу фуранов – веществ, которые являются компонентами табачного дыма, автомобильных выбросов, продуктами сгорания газа и пр. Для фурана, 2- и 3-метилфуранов характерна высокая гигиеническая значимость. В прокуренных помещениях фуран определяли в концентрациях до 8 ПДК. Среди соединений группы фурана, для которых не разработаны предельно допустимые концентрации, наибольшие уровни фиксировали в отношении 2-пентил- и 2н-бутилтетрагидрофуранов.

Еще одна группа, представляющая интерес с гигиенической точки зрения, – нитрилы и нитросоединения. Нитросоединения применяются в производстве красителей, отделочных полимерных материалов в качестве пластификаторов и модификаторов. Помимо того, что источником загрязнения воздушной среды азотсодержащими соединениями является табачный дым, и они способны сорбироваться на бытовой пыли, нитрилы и нитросоединения могут являться также и конечными продуктами трансформации. И вследствие малой реакционной способности следует ожидать, что они так же, как и группа кетонов, будут накапливаться в воздухе помещения, что также требует их контроля. Однако среди всего спектра обнаруженных в воздухе помещений азотсодержащих соединений только 23 % имеют гигиенические нормативы.

Таблица 2

Ароматические углеводороды, обнаруженные в воздухе жилых помещений, и их гигиеническая значимость

|

Соединение |

Количество атомов углерода в молекуле |

Диапазоны концентраций, мг/м3 |

Максимальная степень превышения ПДКсс |

|

Бензол |

С 6 |

0,006–1,524 |

15,2 |

|

Толуол |

С 7 |

0,001–0,963 |

1,6 |

|

Этилбензол |

С 8 |

0,001–0,854 |

43,0 |

|

Ксилолы |

С 8 |

0,004–0,792 |

4,0 |

|

Метилэтилбензолы |

С 9 |

0,002–0,602 |

20,1 |

|

Триметилбензолы |

С 9 |

0,002–0,520 |

34,7 |

|

Метилизопропилбензолы |

С 10 |

0,002–0,125 |

8,9 |

|

Нафталин |

С 10 |

0,0–0,150 |

21,4 |

|

Стирол |

С 8 |

0,001–0,135 |

68,0 |

|

Диэтилбензолы |

С 10 |

0,002–0,077 |

15,4 |

|

Тетраметилбензолы |

С 10 |

0,003–0,280 |

28,0 |

Таблица 3

Количественная оценка состава летучих органических соединений, поступающих в воздушную среду жилых помещений от основных внутренних источников загрязнения

|

Внутренние источники загрязнения |

Количество веществ |

Количество групп |

Количество веществ, не имеющих гигиенические нормативы, % |

|

Строительные и отделочные материалы |

154 |

13 |

39 |

|

Продукты жизнедеятельности |

157 |

18 |

59 |

|

Табачный дым |

121 |

18 |

72 |

|

Корпуса бытовой техники |

33 |

8 |

48 |

|

Препараты бытовой химии |

83 |

12 |

34 |

|

Продукты сгорания бытового газа и приготовление пищи |

67 |

13 |

67 |

|

Парфюмерные и косметические средства |

58 |

10 |

45 |

|

Бытовая пыль |

80 |

13 |

63 |

Таблица 4

Подчеркнем, что оценка опасности всего спектра идентифицированных примесей являла собой крайне сложную задачу вследствие отсутствия гигиенических нормативов для значительной части веществ. Из всего перечня обнаруженных соединений гигиенические нормативы установлены только для 31 % веществ. Среди всех обнаруженных соединений в группе токсичных фуранов имели нормативы только 20 % веществ, циклоугле-водородов – 15 %, альдегидов – 41 %, фенолов – 40 %, спиртов – 49 %, сернистых соединений – 40 %, галогенуглеводородов – 54 % (см. табл. 1). А между тем, эти соединения, поступая в воздух помещения из полимерных материалов, с табачным дымом, в результате потребления водопроводной воды, являясь также и конечными продуктами трансформации основных загрязняющих веществ из-за чрезвычайно низкой реакционной способности и способности к трансформации, могут накапливаться в воздухе помещений.

Важным представлялось понимание основных источников поступления в воздух тех или иных загрязняющих примесей. В табл. 3 приведен перечень 10 основных источников загрязнения воздуха помещений и обобщенные результаты исследования спектров веществ, поступающих от них в воздушную среду помещений.

Оценка уровня загрязнения по показателю суммарного превышения ПДК ( К сум ) позволила получить следующие результаты: К сум летучих органических соединений достигала для воздушной среды помещений с табачным дымом 79, комнаты с новым линолеумом – 70, помещений благоустроенной квартиры после евроремонта: спальни – до 42, комнаты без мебели – до 30, гостиной – 17, детской комнаты – до 20. Для сравнения: в помещениях коттеджей, расположенных за городом, К сум нередко составляла до 5 и не превышала 10.

В табл. 4 представлен перечень веществ, концентрации которых превышали гигиенические нормативы в более чем 10 % обследованных квартир.

Из данных табл. 4 видно, что самыми распространенными химическими веществами, загрязняющими воздух помещений, являются формальдегид, фенол и стирол.

Обнаруженные в воздухе жилых помещений вещества в превышающих гигиенические нормативы концентрациях

|

Вещество |

Количество проб с превышением ПДК, % |

Кратность превышения ПДК |

|

Стирол |

35 |

1,5–18,0 |

|

Формальдегид |

32 |

1,2–17,0 |

|

Фенол |

20 |

1,0–5,0 |

|

Гексаналь |

17 |

1,2–6,5 |

|

Нонаналь |

15 |

1,2–4,5 |

|

Этилбензол |

14 |

1,8–8,2 |

|

Бутилацетат |

10 |

1,0–2,2 |

|

Этилацетат |

10 |

1,0–3,2 |

|

Изопропанол |

15 |

1,0–2,5 |

|

Бензол |

12 |

1,2–5,0 |

|

Акролеин |

10 |

1,0–7,0 |

|

Октаналь |

11 |

1,2–2,5 |

|

Дихлорбензолы |

10 |

1,3–3,3 |

|

Триметилбензол |

15 |

1,3–3,3 |

|

Ацетофенон |

10 |

1,0–9,5 |

Формальдегид мигрирует в воздушную среду жилых помещений из мебели, изготовленной с применением древесно-стружечных плит. При этом процесс выделения может продолжаться в течение многих лет. Кроме того, формальдегид входит в состав теплоизоляционных материалов, линолеумов, косметических средств, препаратов бытовой химии, противоусадочных аппретов, которыми пропитывают современные ткани, и т.п. Вещество обладает общетоксическим, раздражающим и аллергенным действием. При этом формальдегид может не только сам непосредственно вызывать развитие аллергии, но и провоцировать возникновение аллергических реакций на другие аллергены.

В ряде научных работ приведены данные о зависимости содержания формальдегида в воздушной среде от насыщенности полимерными материалами (коэффициент корреляции равен 0,67) [18, 19]. Наиболее высокие уровни формальдегида (0,062–0,077 мг/м3) обнаружены в помещениях с новой мебелью из древесно-стружечных плит. Источником вещества является и процесс сжигания бытового газа. Установлено, что при одночасовой работе 4-конфорочной газовой плиты концентрация формальдегида в воздухе кухни увеличивается в 1,5–2,0 раза. Еще одним источником примеси в воздухе является табачный дым. Установлено, что в дыме одной сигареты содержится 0,035 мг/м3 формальдегида. При выкуривании трех сигарет уровень примеси в воздухе помещения возрастает в среднем на 42 %.

Фенол также является одним из самых распространенных и опасных загрязнителей воздушной среды жилых помещений. Основными источниками выделения фенола внутри жилища являются: строительные материалы, содержащие фенолформальдегидные компоненты (пластиковые покрытия, некоторые виды мастик и лаков для паркета, ДСП, ДВП, клееная фанера); краски и растворы для защиты и покрытия древесины; изоляционные материалы на основе вспененных карбамидных смол; средства дезинфекции.

В значительной степени уровни формальдегида и фенола в помещениях могут формироваться вследствие загрязнения атмосферного воздуха, поступающего извне, так как указанные вещества входят в состав промышленных выбросов и выхлопных газов автотранспорта.

Стирол также может быть отнесен к наиболее распространенным загрязнителям воздушной среды жилых помещений. Содержание стирола на уровне ПДК и выше было обнаружено в большинстве обследованных жилых помещений. Основными источниками миграции стирола в воздух помещений являются теплоизоляционные и отделочные материалы, корпуса компьютеров и других предметов электронной техники, изготовленные из полистиро- ла или на его основе, а также пластик, которым покрывают кухонную мебель.

В воздушной среде помещений жилых зданий идентифицировано 609 веществ, относящихся к 18 группам летучих углеводородов. Приоритетными для химико-аналитического контроля по критериям уровней содержания, количеству представителей, гигиенической значимости следует считать ароматические углеводороды и альдегиды, среди которых основными представителями являются стирол и формальдегид. Также одним из факторов риска для здоровья населения в условиях жилой среды остается загрязнение воздуха фенолом.

Формальдегид, фенол и стирол являются основными показателями для проведения мониторинга при оценке качества и риск-ориентированного контроля опасности химического загрязнения воздуха помещений как вновь построенных на стадии приемки домов в эксплуатацию, так и эксплуатируемых жилых зданий. Эти вещества, оказывающие на здоровье человека не только общетоксическое воздействие, но и обладающие аллергенным (формальдегид) и канцерогенным действием, присутствовали в воздухе большинства обследованных помещений. Частота и степень превышения гигиенических нормативов для них оказалась выше, чем у других загрязняющих веществ (табл. 5). Кроме того, в жилых квартирах нередко одновременно присутствовали несколько внутренних источников поступления этих веществ в воздушную среду. При этом следует учитывать, что их выделение из каждого используемого строительного материала или другого источника может не превышать допустимого уровня, в то время как в воздухе помещения суммарно может создаваться

Таблица 5

Основные гигиенически значимые вещества, загрязняющие воздух жилых помещений

Помимо формальдегида, стирола, фенола, наиболее гигиенически значимыми являются также ацетофенон, этилбензол, гексаналь, нонаналь, бутилацетат, этилацетат, изопропанол, бензол и три-метилбензол (табл. 5).

Содержание этих веществ необходимо контролировать в первую очередь для оценки гигиенической безопасности современных жилых помещений с неустановленными источниками загрязнения, при жалобах населения на появление посторонних запахов и на ухудшение самочувствия при нахождении в помещениях, а также при расчете риска влияния на здоровье летучих органических соединений в условиях жилой среды.

Таким образом, результаты настоящих и ранее проведенных исследований позволили идентифицировать максимально широкий спектр загрязняющих веществ в воздухе жилых помещений, определить количественный состав воздушной среды, установить основные источники поступления примесей в воздух жилых зданий. Установлены количественные параметры химического загрязнения воздушной среды в зависимости от уровня загрязнения атмосферного воздуха, насыщенности помещений полимерными материалами, количества находящихся в помещении людей, срока эксплуатации здания, температуры и влажности окружающей среды, кратности воздухообмена [6, 9, 19].

Однако к настоящему времени остается ряд нерешенных вопросов, без которых невозможно проводить санитарно-эпидемиологический контроль химического загрязнения воздушной среды жилых помещений на адекватном методическом уровне.

Наиболее важной проблемой остается отсутствие методического нормативного обеспечения для оценки степени опасности или безопасности присутствия обнаруженных веществ, в частности, на какие по времени усреднения гигиенические нормативы следует ориентироваться при проведении санитарно-эпидемиологического надзора за уровнем химического загрязнения воздуха жилых помещений, а именно: среднегодовые, среднесуточные или максимальные разовые. Так, в ранее действовавшем документе4 присутствовал пункт, указывающий на то, что концентрации химических веществ в воздухе жилых помещений при вводе зданий в эксплуатацию не должны превышать среднесуточные ПДК, установленные для атмосферного воздуха населенных мест, а при их отсутствии – не превышать максимальные разовые ПДК или ОБУВ. В то же время во вновь разработанных действующих документах это требование отсутствует.

Вторым важным вопросом является количество, место и условия отбора проб. Для получения адекватных результатов необходимо разработать единые методические требования к выбору точек отбора проб, количеству проб, условиям отбора и определить условия, при которых в жилых помещениях результаты разовых проб можно сопоставлять со среднесуточными ПДК.

Необходимо также обосновать перечень методик для проведения химических исследований, которые наряду с экономичностью и доступностью должны обладать высокой чувствительностью, обеспечивающей сопоставимость полученных результатов с гигиеническими нормативами.

Таким образом, для адекватной гигиенической оценки качества и химической безопасности загрязнения воздуха жилых зданий необходима дальнейшая разработка нормативно-методических документов, направленных на совершенствование санитарно-эпидемиологических исследований воздуха.

Выводы. Применение современных методов физико-химических исследований позволило идентифицировать, количественно определить и создать банк данных химического загрязнения воздушной среды современных жилых помещений в условиях крупного мегаполиса, включающий перечень, состоящий более чем из 600 веществ, относящихся к 18 группам летучих углеводородов, с указанием их гигиенических нормативов, класса опасности, диапазонов обнаруженных концентраций, и установить основные источники загрязнения воздуха помещений этими веществами. В гигиеническом отношении важным является факт, свидетельствующий об отсутствии гигиенических нормативов для более 60 % веществ, обнаруженных в воздушной среде жилых помещений.

Приоритетными веществами для мониторинга качества и риск-ориентированного контроля опасности химического загрязнения воздушной среды как вновь построенных на стадии приемки в эксплуатацию, так и эксплуатируемых жилых зданий являются формальдегид, фенол и стирол.

С учетом частоты обнаружения, уровней концентраций, степени превышения ПДК, групповой принадлежности, класса опасности, способности к трансформации наиболее гигиенически значимыми летучими органическими веществами для контроля качества и оценки риска влияния на здоровье являются, наряду с формальдегидом, стиролом и фенолом, ацетофенон, этилбензол, гексаналь, нонаналь, бутилацетат, этилацетат, изопропанол, бензол, три-метилбензол.

При контроле веществ природного происхождения, поступающих в воздух помещения от некоторых внутренних источников загрязнения, следует учитывать, что при трансформации можно получить новый состав загрязнений, среди которых возможно присутствие веществ, например, альдегидов и кетонов, более токсичных и опасных, чем исходные.

Для минимизации рисков воздействия химического загрязнения и с целью оценки химической опасности состояния воздушной среды жилых помещений целесообразно применение современных методов физико-химического анализа, ориентированных на идентификацию широкого спектра загрязняющих веществ. Особое значение имеют развитие гигиенического нормирования с целью минимизации экологических рисков и разработка методических документов, направленных на адекватную гигиеническую оценку качества и химической безопасности внутренней среды жилых помещений.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Химическое загрязнение воздушной среды жилых помещений как фактор риска здоровью населения

- Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [Электронный ресурс] // ООН. - 2015. - URL: https://sdgs.un.org/ru/2030agenda (дата обращения: 23.04.2022).

- Тенденция и динамика состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации по данным многолетнего мониторинга за последние 10 лет / под ред. проф. Г.М. Черногаевой. - М.: Росгидромет, 2017. - 49 с.

- Теличенко В.И. Строительная наука в формировании среды жизнедеятельности // Academia. Архитектура и строительство. - 2017. - № 1. - С. 98-100.

- Дианова-Клокова И.В., Метаньев Д.А. К вопросу об устойчивом развитии инновационных научно-производственных комплексов // Academia. Архитектура и строительство. - 2014. - № 3. - С. 3.

- Поляков В.Г., Чебанова С.А., Ступницкий В.С. Повышение экологической безопасности при строительстве зданий в стесненных городских условиях // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. - 2018. - Т. 51, № 70. - С. 205-211.

- Оценка риска воздействия на здоровье населения химических веществ, загрязняющих воздух жилой среды / Ю.Д. Губернский, С.М. Новиков, Н.В. Калинина, А.В. Мацюк // Гигиена и санитария. - 2002. - № 6. - С. 27-30.

- Волкова Н.Г., Цешковская Е.Ю. Экологические аспекты микроклимата жилых и общественных зданий // Строительство и реконструкция. - 2020. - Т. 91, № 5. - С. 97-104. DOI: 10.33979/2073-7416-2020-91-5-97-105

- Сладкова Ю.Н., Зарицкая Е.В., Смирнов В.В. Актуальные вопросы оценки качества воздуха закрытых помещений жилых и общественных зданий // Профилактическая медицина - 2017: материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - СПб., 2018. - Ч. III. - С. 73-77.

- Губернский Ю.Д., Иванов С.И., Рахманин Ю.А. Экология и гигиена жилой среды: для специалистов Роспот-ребнадзора. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 208 с.

- Беляев Е.Н., Чибураев В.И., Фокин М.В. Оценка риска влияния факторов среды обитания как составная часть деятельности госсанэпидслужбы // Гигиена и санитария. - 2002. - № 6. - С. 7-11.

- Тимофеева С.С. Тимофеев С.С. Экологические риски современного жилья // Химия и инженерная экология: XVII Международная научная конференция: сборник статей. - 2017. - С. 229-232.

- Риск для здоровья населения при воздействии химических веществ в воздухе закрытых помещений и селитебных территорий промышленного города / А.А. Неплохов, Л.Р. Салихова, А.И. Неплохов, В.Н. Дунаев // Гигиена и санитария. - 2009. - № 4. - С. 89-90.

- Онищенко Г.Г. О санитарно-эпидемиологическом состоянии окружающей среды // Гигиена и санитария. -2013. - Т. 92, № 2. - С. 4-10.

- Зарипова Л.Р., Иванов А.В., Тафеева Е.А. Внутрижилищная среда и здоровье населения // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 5. - С. 161.

- Загрязнение воздуха внутри жилых помещений и здоровье [Электронный ресурс] // ВОЗ. - 2018. - URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health (дата обращения: 18.05.2022).

- Маклакова О.А., Зайцева Н.В., Эйсфельд Д.А. Особенности формирования сочетанной патологии у детей в условиях загрязнения атмосферного воздуха // Гигиена и санитария. - 2020. - Т. 99, № 11. - С. 1246-1251. DOI: 10.47470/0016-9900-2020-99-11-1246-1251

- Зарицкая Е.В., Сладкова Ю.Н., Смирнов В.В. Воздух помещений: актуальные проблемы, влияние на здоровье, меры профилактики // Санитарный врач. - 2018. - № 4. - С. 49-54.

- Малышева А.Г. Летучие органические соединения в воздушной среде помещений жилых и общественных зданий // Гигиена и санитария. - 1999. - № 1. - С. 43-46.

- Эколого-гигиенические аспекты сенсибилизированности населения в жилой среде / Ю.Д. Губернский, B.Н. Федосеева, Н.В. Калинина, А.К. Маковецкая, Т.Г. Федоскова // Гигиена и санитария - 2017. - Т. 96, № 5. - C. 414-417. DOI: 10.47470/0016-9900-2017-96-5-414-417

- К вопросу о гигиенических требованиях к качеству воздуха закрытых помещений на объектах жилищного строительства на стадии ввода в эксплуатацию / В.Е. Крийт, Ю.Н. Сладкова, Е.А. Бадаева, В.В. Смирнов, Е.В. Зарицкая // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98, № 6. - С. 608-612. Ш1: 10.47470/0016-9900-2019-98-6-608-612

- Савин В.К., Волкова Н.Г., Попова Ю.К. Роль экологических и климатических факторов при застройке территории // Жилищное строительство. - 2014. - № 6. - С. 56-59.

- Дедкова Л.А., Лисецкая Л.Г. Эмиссия формальдегида в воздух закрытых помещений // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. - 2011. - Т. 79, № 3. - Часть 2. - С. 76-79.

- Никифорова Н.В., Май И.В. К проблеме нормирования миграции формальдегида из полимерсодержащих строительных, отделочных материалов и мебели // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 1. - С. 43-49. DOI: 10.47470/0016-9900-2018-97-1-43-49