Хирургическая коррекция идиопатического сколиоза стержневым эндокорректором

Автор: Агзамов Джахангир Салимович, Сампиев Мухаммад Таблиханович, Лака Александр Андреевич, Балашов Степан Петрович, Каримов Рустам Фаттулоевич, Ткалин Артем Николаевич

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 (11), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты оперативного лечения 150 больных с идиопатическим сколиозом взрослых, которым была выполнена полная и селективная дорсальная коррекция основной дуги эндокорректором LSZ-3. Применение стержневого эндокорректора LSZ-3 позволяет уменьшить травматичность операции и риск возникновения усталостных переломов компонентов эндокорректора, что ускоряет физическую адаптацию пациентов после операции и улучшает качество их жизни.

Сколиоз, коррекция сколиоза, эндокорректор, крючковая система lsz

Короткий адрес: https://sciup.org/14338436

IDR: 14338436

Текст научной статьи Хирургическая коррекция идиопатического сколиоза стержневым эндокорректором

Актуальная проблема коррекции и фиксации сколиотической деформации позвоночника у взрослых до настоящего времени является окончательно не решенной. Чем больше деформация позвоночника, тем сложнее поддается хирургическому лечению данное заболевание.

Основную долю сколиоза позвоночника у взрослых составляют пациенты, у которых с детства в ходе профилактических осмотров не была выявлена деформация позвоночника и не производилась ее коррекция.

В Российской Федерации нет достоверно собранной статистики по распространенности сколиоза среди взрослого и детского населения. Среднероссийский показатель заболеваемости сколиозом составляет порядка 7,2% среди взрослых, причем в последние десятилетия отмечается тенденция к росту заболеваемости сколиозом [1]. Примерно 80-90% всех случаев идиопатического сколиоза выявляются в подростковом возрасте, 10-20% в возрасте от 3-10 лет и около 1% в возрасте менее 3х лет [2].

По данным зарубежных авторов в популяции встречаемость сколиоза варьирует от 1,2 до 13,6%. Этот показатель сильно зависит от критериев отбора пациентов (величина деформации). Искривления оси позвоночника менее чем на 10° американские авторы относят к нарушениям осанки, а не к сколиозу [3, 4].

Принципы современной хирургии сколиоза были заложены Eduardo R. Luque в 1982 году [5]. Автор сформировал ряд положений касательно оптимальной техники коррекции сколиоза. Основным из них явился принцип сегментарной фиксации позвоночника, при котором сила, приложенная к позвоночнику в це- лом, будет равномерно распределяться на все сегменты, и можно рассчитывать получить жесткую фиксацию без дополнительной наружной иммобилизации.

Сложную и нерешенную мировую проблему в хирургии сколиоза взрослых представляют ригидные сколиотические деформации более 90°, при которых установка транспедикулярных винтов технически невозможна. Решением проблемы является фиксация дуг серкляжем в комбинации с передней дискэктомией на вершине искривления. Данная операция очень травматична и не все пациенты, особенно с тяжелой легочно-сердечной патологией могут перенести ее. На кафедре травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов, на основе пластинчатого динамического корректора LSZ был разработан пластинчатый стабильный эндокорректор LSZ-4S. Учитывая отрицательные стороны пластинчатого корректора в условиях применения у взрослых с тяжелой ригидной деформацией, была внедрена модификация – стержневой эндокорректор LSZ-3.

Цель работы – оценить результаты применения стержневого эндокорректора LSZ-3 у пациентов с завершенным ростом.

Материалы и методы

Нами был проанализированы данные о хирургическом лечении сколиоза взрослых стабильным инструментарием LSZ-3, полученные за период 2006 - 2010 гг. в ФНКЦ ФМБА России и ГКБ № 13 г.Москвы.

В ходе работы были получены результаты предоперационного обследования и хирургического лечения 150 пациентов, которым за период 2006-2010 гг. было произведено 150 одноэтапных хирургических вмешательств – дорсальная коррекция сколиоза эндокорректором LSZ-3 со стабильной фиксацией.

В соответствии с целями и задачами работы все пациенты были разделены на две группы. В первую группу входили 38 пациентов, которым проведена коррекция стержневым эндокорректором с селективной фиксацией. Во II группу входили 112 больных, которым выполнялась коррекция сколиотической деформации стержневым эндокорректором с полной фиксацией грудного и поясничного отдела позвоночника.

Распределение больных по полу и возрасту было следующим: группа I – 6 пациентов мужского пола (15,7%) и 32 женщины (84,3%) в возрасте от 18 до 45 лет, средний возраст – 29,2 лет.

Группа II включала 98 (87,5%) женщин и 15 (12,5%) мужчин в возрасте от 18 до 48 лет, средний возраст составил 24,8 лет.

Оценив этиологический признак, у всех пациентов был установлен диагноз идиопатического сколиоза.

Всем больным выполняли рентгенографию грудного и поясничного отделов позвоночника в двух проекциях. Используя принципы классификации Lenke [6] по данным рентгенограмм, мы диагностировали основной тип сколиоза, тип поясничного противоискривления, сагиттальный профиль. Исходя из типа деформации, определяли показания к селективной, либо протяженной фиксации позвоночника.

Наиболее часто встречающимися (20%) были деформации позвоночника с основной грудной дугой (тип I) с мобильным поясничным противоискривлением типа B. Второе место (18%) – разделяют сколиозы с деформацией позвоночника с основной грудной дугой (тип II) с минимальным поясничным противоискривле-нием (A). Далее – сколиоз типа IС (15,3 %), IA и IIIА (14,7%). Сколиозы типа IIС диагностированы у 14% пациентов, типа IIIC у 2,7% пациентов, типа VC у 0,6% пациентов.

Тип V (грудопоясничный сколиоз с минимальным вторичным грудным противоискрив-лением) встречался реже (0,6%), чем сколиозы грудной локализации.

По группам больные распределились следующим образом: наиболее распространенный тип сколиоза в обеих группах это тип I: IA в группе I – 6 пациентов (4%), в группе II у 16 больных (10,7%). Тип IB в группе I диагностирован у 4 пациентов (2,6%), в группе II у 26 больных (17,3%). Тип IC в группе I диагностирован у 3 пациентов (2%), в группе II – у 20 больных (13,3%). Тип II: IIA в группе I – у 22 пациентов (14,7%), в группе II – у 5 пациентов (3,3%); IIC в I группе – у 3 пациентов (2%), во II группе – у 18 пациентов (12%). Пациенты с типом III и V были только во II группе: IIIA – 22 пациента (14,7%), IIIС – 4 пациента (2,7%), VC – 1 пациент (0,7%).

Величину дуги искривления во фронтальной и сагиттальных плоскостях мы оценивали по методике Cobb. Определение выраженности патологической ротации проводилось по методике Е.П. Тюлькина. Также выявляли степень тяжести деформации, для этого использовалась классификация В.Д. Чаклина.

Статистические данные по общей группе пациентов: сколиоз III степени был у 56 пациентов (34,7%). Средний угол основной дуги -50,5°. Со сколиозом IV степени было прооперировано 98 человек (65,3%). Средний угол основной дуги составил 86,3°.

Сколиоз III степени в группе I (38 больных) имел место у 8 пациентов (20%). Средний угол основной дуги в этой группе равен 53,75°. Сколиоз IV степени диагностирован у 30 человек (80%). Средний угол основной дуги – 88°.

В группе II (112 больных) сколиоз III степени прооперирован у 44 пациентов (45,3%). Средний угол основной дуги был 49,8°. Сколиоз IV степени диагностирован у 68 человек (54,7%). Средний угол основной дуги был равен 85,2°.

В группе I средняя величина грудной (основной) дуги составила 45,7°, компенсаторной поясничной – 55,5°. В данной группе у пациентов с III степенью сколиоза средняя величина грудной дуги составила 58°, поясничной – 48,5° (50°-70°). При IV степени среднее значение грудной дуги составило 81° (79°- 83°), поясничной – 62,5° (48,5°-76,6°).

В зависимости от типа поясничного искривления средние значения деформации составили при типе A – 54,3°, типе B – 62,7°, типе C – 43,75°.

В группе II средняя величина грудной дуги составила 50,2°, поясничной 51,1°. В группе пациентов с III степенью сколиоза средняя величина грудной дуги составила 50,2° (36°-68°), поясничной – 40° (32°-57°). При IV степени среднее значение грудной дуги 87°(90-111), поясничной 60° (44°-83°). В зависимости от типа поясничного искривления средние значения деформации составили при типе A – 54,3°, типе B – 62,7°, типе C – 43,75°.

Сколиотическая деформация свыше 100° была диагностирована у 15 пациентов (10%), значения деформации варьировались от 102 до 141 градусов, среднее значение – 120,7°, поясничное искривление в среднем составляло 48°. По типам сколиоза в большинстве своем n=26 (17,3%) данные деформации относились к IВ типу, в 1 случае (0,7%) – к V типу.

Нами был применен принцип Cotral и Dubousset [7], при котором наиболее краниальный диск из оставшихся свободных сегментов должен располагаться после коррекции и фиксации (авторы применяли спондилодез) в стабильной зоне над крестцом. Кроме того, на функциональных снимках в положении боко- вых наклонов этот диск должен симметрично «открываться» вправо и влево, либо, при наклоне в сторону выпуклости поясничной дуги стремится к горизонтализации.

Всем больным, учитывая завершенный рост позвоночника, выполнялась одномоментная хирургическая коррекция сколиоза стабильным стержневым эндокорректором. Для коррекции сколиотической деформации мы использовали стержневой эндокорректор LSZ-3, разработанный и внедренный в клиническую практику в 2007 году.

Результаты

Наши исследования показали, что метод селективной фиксации позвоночника эндокорректором LSZ-3 при грудных типах сколиоза I и II позволяет снизить травматичность операции и сроки восстановительного периода, о чем свидетельствуют данные по интраоперационной кровопотере: в группе I в среднем 150-200 мл, в группе II – 150-300 мл. В сравнении с литературными данными [8] при проволочной фиксации CDI кровопотеря составляла 1700 мл, при транспедикулярной фиксации CDI – 800 мл. Время операции в среднем в группе I – 90 мин., в группе II – 120 мин. В сравнении с литературными данными [8]: при проволочной фиксации CDI время операции 354 мин, при транспедикулярной фиксации CDI – 348 мин. Во всех случаях переливалась аутокровь.

Вертикализация пациентов после операции в группе I в среднем произошла на 4-5 сутки, в группе II – на 3 сутки. В группе I ненаркотические обезболивающие препараты назначались до 5-6 суток после операции, у 2 пациентов ввиду выраженного болевого синдрома на 5-7-е сутки после операции была произведена новокаиновая блокада на уровне поясничного отдела позвоночника. В группе II на 3-4 сутки после операции пациенты не нуждались в обезболивании и не предъявляли жалоб на боли в области операционной раны.

При оценке рентгенографических показателей эффективности коррекции можно с уверенностью говорить, что статистически нет различий в эффективности коррекции грудной дуги между группой I и группой II. При III степени грудной деформации средняя коррекция составила 31°, или 53,45% от средней исходной деформации в 58 градусов; при IV степени средняя коррекция составила 38°, или 36,6% от исходной деформации в 83°.

При оценке поясничной деформации пока- затели достигнутой коррекции в процентах и в градусах статистически достоверно (р < 0,01) не различаются в обеих группах больных.

Оценивая сагиттальный профиль позвоночника после хирургического лечения по рентгенограммам позвоночника в боковой проекции были получены следующие результаты.

С нормальным сагиттальным профилем до операции у всех пациентов этот профиль остался прежним и после операции. У 2 больных с гиперкифотическим профилем среднее значение величины грудного кифоза после операции составило 29,8° (до оперативного лечения – 44,22°).

При анализе ротации апикального позвонка грудной и поясничной дуг искривления выявлено наличие деротационного эффекта у эндокорректора LSZ-3. Во всех группах пациентов при всех типах деформации имелся тот или иной де-ротационный эффект после коррекции сколиоза эндокорректором LSZ-3. При сравнении результатов коррекции между группами пациентов I и II мы не выявили значительной разницы в эффективности коррекции ротации апикального позвонка на грудной дуге искривления.

В группе I средняя общая коррекция ротации апикального позвонка основной грудной дуги составила 23,4% от средней исходной ротации в 43,6°, средняя общая коррекция ротации апикального позвонка компенсаторной поясничной дуги составила 24,5% от средней исходной ротации в 33,5°.

Во II группе средняя общая коррекция ротации апикального позвонка основной грудной дуги составила 17,7% от средней исходной ротации в 41,6°, средняя общая коррекция ротации апикального позвонка компенсаторной поясничной дуги составила 18,8% от средней исходной ротации в 40,3°.

При анализе динамики коррекции в периоде до года после операции, нами получены следующие результаты: коррекция в обеих группах больных в отдаленном периоде наблюдения остается стабильной во всех плоскостях деформации. Потеря коррекции не превышает 50.

За период 2006-2010 гг. после установки эндокорректора LSZ-3 нами выявлены следующие ранние осложнения: у 2 пациентов (1,33%), входящих во II группу, наблюдалось инфекционное осложнение (stf. epidermaticus). Обоим больным проводилась антибиотикоте-рапия. В первом случае конструкцию удалили, в связи с длительно незаживающей послеопе- рационной раной. После удаления системы рана зажила вторичным натяжением. Во втором случае удалось сохранить эндокорректор. Инфекционных рецидивов в отдаленном периоде не наблюдалось.

Также у 1 пациента со II типом сколиоза в случае использования протяженной фиксации позвоночника через 3 года после установки эндокорректора LSZ-3 наблюдалось поломка стержней конструкции на уровне L3 поясничного отдела позвоночника. Произведен демонтаж конструкции в поясничном отделе с укорочением до L2.

Проведенное тестирование анкетой SRS-24 показало, что абсолютное большинство прооперированных нами пациентов выражают высокую удовлетворенность результатами лечения, что составило 13,9 баллов из 15 возможных. Удовлетворенность лечением сохраняется и повышается в течение всего периода наблюдения, составляя 14,19 баллов через год после операции. Изменение своего внешнего вида оценивается пациентами как высокое: непосредственно после операции внешний вид оценен в 18,2 балла из 20 возможных. Через год после операции результат увеличивается до 18,71 баллов, что говорит об очень высокой удовлетворенности пациентами своим внешним видом.

Анализируя результаты опроса по удовлетворенности хирургического лечения, выявили сильную прямую зависимость между удовлетворенностью пациента и оценкой своего внешнего вида, как в раннем послеоперационном периоде, так и через год после операции.

При оценке анкет SRS-24 было выявлено только одно расхождение по группам пациентов – это оценка работоспособности. Здесь статистически достоверна (p<0,05) разница в пользу селективной фиксации.

Клинический пример

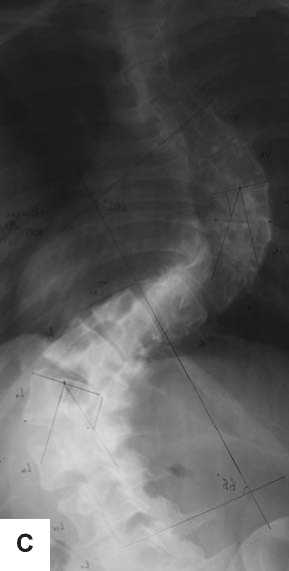

Пациентка П., 18 лет (КБ № 83, 2009 г.), рис.1.

Диагноз: Идиопатический прогрессирующий сколиоз IV ст. Нарушение легочной вентиляции. Тип IBN. Впервые сколиоз диагностирован в 6 лет. Данные рентгенографии: основная дуга – грудная с Th1 по Th12, вершинный позвонок – Th10, 112°, угол ротации апикального позвонка – 48°. Поясничная дуга типа B.

Больной была произведена одномоментная хирургическая коррекция сколиоза с применением эндокорректора LSZ-3, фиксация позвоночника до L2 позвонка.

A

Рис. 1. Пациентка П., 18 лет.

Идиопатический прогрессирующий сколиоз IV ст.

A – внешний вид пациента до операции;

B – внешний вид пациента после операции;

C – рентгенограммы позвоночника до операции;

D – рентгенограмма позвоночника после операции.

Угол грудной дуги после операции – 42.2°, ротация – 38.°, коррекция фронтальной деформации – 62,3%, коррекция ротации – 20%. Сагиттальный профиль после операции нормокифотический. Баланс туловища не нарушен.

Течение послеоперационного периода без особенностей.

Заключение

В результате установки эндокорректора LSZ-3 при лечении сколиозов взрослых, вне зависимости от протяженности фиксации, характеризуется высокой удовлетворенностью пациентов результатами лечения и изменением социальной адаптации больных.

Применение эндокорректора LSZ-3 позволяет достичь хороших результатов в коррекции сколиоза у взрослых. Хирургическое лечение с применением эндокорректора LSZ-3 является методом выбора коррекции сколиоза с деформацией основной дуги более 900 и с сопутствующей сердечно-легочной патологией ввиду низкой травматичности.

Мы не встретили каких-либо сложностей в применении классификации Lenke и схемы предоперационного планирования протяженности фиксации с учетом коррекции сколиоза эндокорректором LSZ-3. Во всех ситуациях мы могли определить тип сколиоза и осуществить планирование операции.

Список литературы Хирургическая коррекция идиопатического сколиоза стержневым эндокорректором

- Schwab F, el-Fegoun AB, Gamez L, et al. A lumbar classification of scoliosis in the adult patient:preliminary approach. Spine 2005;30:1670-3.

- Ponseti I.V., Friedman B. Prognosis in idiopathic scoliosis//J Bone Joint Surg Am. 1950 Apr;32A(2):381-95.

- Diab M. Orthopaedic jargon//J Pediatr Orthop. 2002; 22:701-702.

- Reamy BV, Slakey JB. Adolescent idiopathic scoliosis: review and current concepts//Am Fam Physician. 2001 Jul 1;64(1):111-6.

- Luque E.R. Segmental spinal instrumentation for correction of scoliosis//Clin Orthop Relat Res. 1982 Mar;(163):192-8.

- Lenke LG, Dobbs MB. Idiopathic scoliosis. Pediatric Spine -editor, Lawrence G. Lenke -The Adult and Pediatric Spine. Frymoyer JW & Wiesel S (eds.), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, Pennsylvania, 2004. pp 337-60.

- Cotrel Y., Dubousset J., Guillaumat M. New universal instrumentation in spinal surgery//Clin Orthop Relat Res. 1988 Feb;227:10-23.

- Chang KW, Chang KI, Wu CM. Enhanced capacity for spontaneous correction of lumbar curve in the treatment of major thoracic-compensatory C modifier lumbar curve pattern in idiopathic scoliosis. Spine 2007 Dec 15;32(26):3020-9.