Хореографический тематизм образа Никии в балете "Баядерка" Л. Минкуса и М. Петипа в редакции В. Чабукиани и В. Пономарева

Автор: Емельянова Г.Н.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Культурное наследие

Статья в выпуске: 2 (67), 2023 года.

Бесплатный доступ

Производится анализ хореографической драматургии балета «Баядерка» Л. Минкуса в постановке М. Петипа в редакции В. Чабукиани и В. Пономарева, осуществленной в 1941 г. Автор стремится выявить место этого спектакля в ряду балетов классического наследия XIX в. С этой целью впервые в балетоведении производится анализ музыкально-хореографической драматургии образа главной героини балета «Баядерка» Никии.

Балет "баядерка", л. минкус, м. петипа, в. пономарев, в. чабукиани

Короткий адрес: https://sciup.org/140301126

IDR: 140301126 | УДК: 792.8 | DOI: 10.53115/19975996_2023_02_112-120

Текст научной статьи Хореографический тематизм образа Никии в балете "Баядерка" Л. Минкуса и М. Петипа в редакции В. Чабукиани и В. Пономарева

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

Балет «Баядерка Л. Минкуса в постановке М.И. Петипа (1877) входит в сокровищницу отечественных балетов классического наследия. После революции 1917 г. четвертый акт балета по техническим причинам стал редко появляться в спектакле. После ленинградского наводнения 1924 г. он был окончательно купирован. В 1941 г. В. Чабукиани и В. Пономаревым была создана новая редакция, в результате чего спектакль из четырехактного превратился в трехактный. Новая редакция не вызвала восторженного приема исследователей хореографического искусства. Русские балетоведы или полностью отрицали художественное достоинство данной редакции [23, с. 287; 6, с. 141–148] или выражали мысль о неизбежности подобных «потерь» в балетах классического наследия [9, с. 58; 21, с. 28]. Несмотря на то что назревала необходимость восстановления четвертого акта ввиду неприемлемых искажений общей драматургии данного спектакля, данная редакция балета продолжает жить на сцене Мариинского театра и привлекать к себе внимание зрителей. Более того, исследователи хореографического искусства постоянно обращаются к данному спектаклю, что говорит о его актуальности для современного балетного театра [2–5; 10– 12; 15; 17; 24; 25].

Автор статьи ставит перед собой задачу выявить художественную ценность данного спектакля и его место в ряду балетов классического наследия XIX в. Для решения этой задачи впервые в балетоведении производится анализ музыкально-хореографической драматургии образа главной героини балета – Никии, так как в центре внимания в балетах М. Петипа всегда находилась балерина.

Большую помощь в создании данной статьи оказали исследования, проведенные современными деятелями искусства [7-8; 16; 18-19; 22], а также архивные материалы, воспоминания и статьи, освещающие данную тему [22-25]. Ценные сведения о хореографическом тематизме балета были почерпнуты из бесед с одной из лучших исполнительниц партии Никии – Народной артисткой СССР Г. Комлевой.

Уже в увертюре балета заявлен драматический конфликт между довлеющей над человеком силой восточных традиций и ритуалов и устремленностью его души к любви и гармонии. По сути, тут заявлен основной романтический конфликт между мечтой и действительностью. Первая музыкальная тема ассоциируется с танцами факиров, ей противостоит лирическая тема сцены Теней.

В первом solo-монологе Никии (№ 7. Танец Баядерки. Moderate) завязывается ее хореографическая тема. Это не только ритуал поклонения священному огню – баядерка словно просит высшие силы благословить их союз с Солором.

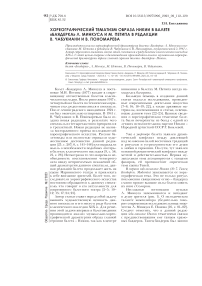

Несложные интонации музыки Л. Минкуса запоминаются и западают в душу зрителя (рис. 1). О мелодическом таланте композитора убедительно говорит современная исследовательница творчества Л. Минкуса Е. Панова [16, c. 81–82]. Следует отметить, что в данной редакции solo-монолог Никии тематичеки связан с предшествовавшим ему танцем храмовых баядерок. Танец баядерок был заново

Рис. 1. 1 акт. Танец Баядерки

поставлен В. Чабукиани и В. Пономаревым, что говорит о реставраторском таланте, стилистической чуткости постановщиков и их желании выстроить единое хореографическое решение спектакля.

Первый хореографический мотив – это обращение к небу и земле. Вначале Ни-кия устремляет свой взор к протянутой наверх правой руке. За этим следует спуск в III arabesque с глубоким demi plie. Затем склоненный к земле корпус откидывается в port de bras назад. Взор героини устремляется к небу. И с волевым разворотом через правое плечо комбинация завершается выходом в V позицию ног на пуантах с правой рукой в III позиции. Эта хореографическая связка в исполнении А. Павловой поразила своей художественной глубиной А. Волынского, который увидел тут «напряжение тела, явно передающее такое же напряжение души, ее чрезмерную нагрузку импульсами воли и страсти … танцовщица вкладывала в эту змеино-растительную фигуру огонь и силу своего отнюдь не славянского темперамента» [4, c. 219–223]. Комбинацию продолжают три перехода в V позицию на пуантах со сменой ног и pas de bourrée suivi с правой ноги. Этот хореографический мотив повторяется с правой ноги и завершается позой мольбы, обращенной к небу со сложенными кистями рук.

После pas de bourrée suivi и обращения к огню рождается второй хореографический мотив, который содержит в себе «припадания» на левой ноге en tournant в правую сторону. Монолог героини завершается позой с руками, вытянутые наверх и обращенными к небу ладонями. В этом танце-монологе Никия словно еще не уверена в себе, еще колеблется, поскольку любовь к Солору сопряжена для нее с нарушением обета баядерки.

Заметим, что хореографические интонации этого танца Никии возникают затем во всех последующих хореографических мотивах главной героини и составляют некую драматургическую суть ее хореографической темы.

В пантомимной сцене с великим брамином Никия отвергает его любовные притязания и, указуя на небо, напоминает о божественном смысле его служения в Храме. Таким образом, мотив обращения к небу очень важен в этом спектакле, как в пантомимном, так и в хореографическом решении. Эта сцена в драматургическом отношении завязывает главный драматургический конфликт балета, который порождает сквозное действие спектакля.

Развитие образа Никии происходит в ее дуэте с Солором, поставленном в 1941 г. В. Чабукиани и В. Пономаревым (№ 11. Allegro non troppo, № 12. Allegro apassionato). Данный дуэт становится ключевым в драматургическом развитии образа героини. Образ Никии стал развиваться в едином потоке сквозных хореографических интонаций.

Уже выход Никии с кувшином на плече и ее робкие piqués в arabesque развивают заявленную в первой сцене хореографическую тему. Увидев любимого, Никия раскрывает в стороны руки и подобно птице устремляется к нему. Хореографический мотив раскрытых в сторону рук постоянно возникает в данном дуэте. Кажется, что герои парят в небе, окрыленные своим чувством. (Мотив раскрытых в сторону рук возникает затем и в акте Теней, как воспоминание Солора). Данный дуэт знаменует собой зарождение темы любви Никии и Со-

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

лора. Эта тема, столь важная для редакции 1941 г., не имела хореографического воплощения в спектакле 1887 г. Здесь в постановке М. Петипа проходила пантомимная сцена встречи Никии и Солора.

Ликующие ecartees и arabesques, стремительные pirouettes и tours chaînés в дуэте с героем говорят о силе чувств Никии, о ее любви к Солору. (Заметим – arabesque и ecartée – начало хореографической темы выхода теней.) Верхняя поддержка с согнутыми сзади ногами на вытянутых руках героя ассоциируется здесь с позой летящего attitude и перекликается с финальной позой сцены теней. В этом adagio хореографическая тема Никии обогащается также позой с руками наверх со сложенными по-восточному кистями. Эта поза возникает затем во втором акте, в монологе героини (№ 16. Танец со змеей. Allegro) .

В пантомимно-танцевальном продолжении дуэта у Никии рождаются летящие grands pas de chats, которые возникают затем в сцене выхода Солора в акте Теней (№ 5. Выход Солора. Allegro) . Герой клянется Ни-кии в любви, указуя на священный огонь, пылающий перед храмом.

Если в первом монологе Никии доминировали позы, склоненные вниз, и состояние некоего драматизма и напряжения души, то в дуэте с Солором все хореографические интонации устремлены наверх, полны ликования и счастья.

Таким образом, дуэт Никии и Солора во многом укрупнил образ героини и обогатил его сквозным хореографическим развитием , так как он вобрал в себя многие хореографические интонации, возникающие в последующих сценах балета, созданных М. Петипа и добавленных В. Чабукиани и В. Пономаревым. Именно здесь зарождается хореографическая тема любви Никии и Солора.

Великий брамин становится свидетелем встречи героев. Пантомимная сцена его ревности и клятвы отомстить Никии завершает первую картину балета.

Во второй картине радостный танец храмовых танцовщиц развивает хореографическую тему Никии (№ 15. Джампе. Танец с вуалями). Дуэт Никии с рабом, поставленный К. Сергеевым1 (№ 18. Вставной танец из балета «Эсмеральда»), – это не просто поздравление, обращенное к Гам-затти - здесь Никия словно мечтает о своей будущей свадьбе с Солором. К. Серге- ев тонко стилизует этот дуэт, добиваясь близости с предшествующим ему дуэтом Никии и Солора (в первой картине балета), поставленным В. Чабукиани и В. Пономаревым.

Дуэт открывает летящая поза arabesque в поддержке с партнером. Руки Никии отведены на вторую позицию с восточными поднятыми кистями. Эта поза ассоциируется с дуэтом Никии и Солора из первой картины. Воздушный шарф Никии становится неким художественным лейтмотивом и возникает затем в акте Теней и коротком дуэте Никии и Солора перед вариацией героини (№ 11. Вариация 4. Allegretto)2 .

В дуэте доминирует партерная и летящая в поддержке с партнером поза arabesque. Одаривая Гамзатти цветами, ни о чем не догадывающаяся Никия благословляет Гамзатти и ее жениха. Солор становится невольным свидетелем происходящей сцены. В его душе происходит борьба между любовью к Никии и непреложным вековым законом. Ведь по древним индийским традициям будущие муж и жена не были вольны в своем выборе и порой обручались уже в детстве.

Пантомимная сцена Никии и Гамзат-ти (Первый акт. Вторая картина. № 22, № 23) наполнена приметами «неистового романтизма» и сильных страстей. Гам-затти показывала Никии портрет своего жениха, в котором баядерка узнавала своего любимого, и просила ее отказаться от любви к Солору. Взамен она предлагала свои драгоценности. Но Никия отказывалась от подарков соперницы. Она боролась за свое счастье и в порыве возмущения заносила кинжал над головой Гам-затти. Гордая царевна клялась отомстить баядерке. Здесь завязывается второй драматургический конфликт балета – между Никией и Гамзатти, который осложнял действие.

Второй акт балета начинается с традиционного для Большого балета М. Петипа торжественного сбора гостей. Появляется даже воплотившийся Индийский божок – свидетель первой встречи Никии и Солора3.

Дивертисментные танцы второго акта создавали атмосферу торжественного праздника - свадьбы Гамзатти и Со-лора. Кульминацией здесь становилось Grand pas Гамзатти и Солора , созданное В. Чабукиани и В. Пономаревым по мо-

-

1 Дуэт Никии с рабом был поставлен К. Сергеевым в 1948 г., во время возобновления спектакля.

-

2 Впервые это лейтмотив возникал в момент появления Никии в сцене Праздника огня (вуаль на лице героини).

-

3 В первом акте Индийский божок был лишь частью декорационного оформления балета.

тивам знаменитого Pas d’action М. Петипа из купированного четвертого акта балета (№ 10–14).

Солор в этой сцене отдаленно напоминал заколдованного героя балета «Сакун-тала» Л. Петипа4, потерявшего память своей души. Так порой старинные забытые спектакли как бы просвечивают сквозь течение драматургического действия балетов классического наследия. Здесь возможно провести параллель и с третьим актом «Лебединого озера», в котором М. Петипа ввел подобный драматургический мотив «наваждения». И оживший Золотой божок5 неожиданно содействовал этому восприятию.

Современное Grand pas не имеет хореографической завязки и развития ни в предыдущих сценах балета, ни в последующем сценах спектакля. Оно воспринимается как дивертисмент, напоминая вставное Pas de deux из первого акта «Жи-зели». В романтическом балете этот номер создавал образ некоей идеальной любви, в Grand pas «Баядерки» участвовала Гам-затти - соперница Никии. Она, безусловно, торжествовала победу. Ее финальные fouettés были полны ликования и счастья.

Но после торжественного и радостного Grand pas Гамзатти и Солора во дворце появлялась Никия. Поединок Баядерки и Гамзатти получал здесь неожиданное продолжение. Никия не могла поверить в измену Солора.

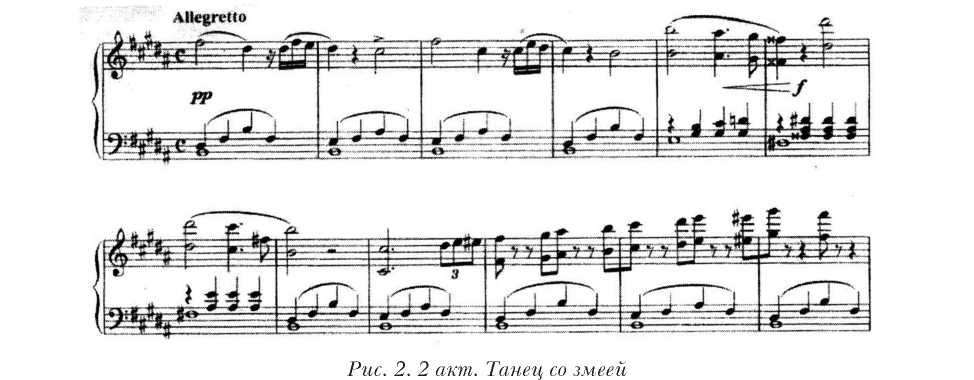

Танец Никии со змеей выливался в монолог героини (№ 16. Танец со змеей. Allegro). После стремительного выхода Никии следует сам танец (№ 16. Танец со змеей. Meno mosso). В музыке здесь происходит переход от светлых и радостных интонаций первой встречи Никии и Солора к «напряженной, эмоциональной кульминации» [16, c. 73], возвращающей к драматургическому накалу пантомимной сцены Никии и Гамзат-ти во второй картине первого акта (Первый акт. Вторая картина. № 22, № 23).

Первый хореографический мотив монолога начинался с rond’a правой ногой вокруг левой. Руки и корпус совершали круговое port de bras влево. Фраза завершалась выходом в V позицию на пуантах. Руки героини находились в скрещенном положении над головой с кистями, соединенными друг с другом. Затем следовал выпад в III arabesque c правой ноги и с корпусом, склоненным вниз. Героиня словно закрывалась от увиденного, не желая смириться с происходящим, и в величайшем душевном напряжении сникала вниз. Этот хореографический мотив повторялся еще два раза. Он соответствовал воспоминанию Никии о ее счастливой встрече с Солором и трагическому потрясению от произошедшего. Выпад в III arabesque ассоциировался с начальной позой в монологе героини в первом акте. А вытянутая подобно стреле поза в III позиции со сложенными кистями рук говорила о высочайшем душевном напряжении Никии.

Следующие затем танцевальные мотивы развивали хореографическую тему героини и переводили в поистине трагический план. Jetés entrelacés с последующими склоненными к земле arabesques и трагическими прогибами назад выдавали невыносимые душевные страдания, разрывающие душу героини.

Хореографический мотив - pas de bourree и замирающие позы со скрещенными над головой руками, а затем III arabesque с го-

-

4 Балет «Сакунтала» (1858). Сценарий Т. Готье, музыка Э. Рейтера, балетмейстер - Л. Петипа.

-

5 Танец Золотого божка был поставлен в 1948 г. танцовщиком Н. Зубковским, вдохновленным новой редакцией балета. Музыка к этому номеру была написана дирижером П.Э. Фельдтом.

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

рестно склоненным корпусом завершался обращением к Солору. Никия словно надеялась еще пробудить заснувшую душу героя.

Служанка передавала Никии корзиночку с цветами, указуя на Солора. Обман служанки вызывал у героини последнюю надежду человека, который после трагического потрясения согласен поверить хотя бы на миг в невозможность случившегося. Тут возникал важный хореографический мотив, развивавший тему Никии: шаг в arabesque с левой ноги с переходом в demi plié, затем следовал прогиб назад на правой ноге с корзиночкой в руках, хореографический мотив повторялся, но без прогиба назад. Этот хореографический мотив знаменовал собой впоследствии начальную хореографическую тему выхода теней в третьем акте балета. Можно предположить, что М. Петипа, возможно еще интуитивно, но стремился к созданию сквозного хореографического тематизма между этими сценами.

Музыка же этого фрагмента (рис. 2) интонационно напоминала о начальной теме танца-молитвы Никии в первом акте, когда героиня с надеждой обращалась к небу и земле, моля их помочь ее соединению с любимым (рис. 1).

Героиня подходила к Солору и с благодарностью протягивала к нему корзиночку. Во время следовавших затем pas de bourrees с «припаданиями» она словно беседовала со спасительными цветами, поглаживая их. Здесь неожиданно возникал ассоциативный ряд с моментом гадания на невидимой никому ромашке в сцене сумасшествия Жизели. Но Никия, в отличие от героини романтического балета, продолжала верить в данную Солором клятву и не хотела смиряться. Она словно делилась со всеми своей неожиданной радостью, кружась с драгоценной для нее корзиночкой с цветами.

Перескоки героини с ноги на ногу и ее стремительные emboitees выдавали душевный протест Никии и надежду на возрождение чувств героя. То был «танец на срыве». Она верила любимому до последнего мига своей жизни. И даже ужаленная змеей героиня винила во всем Гамзат-ти, а вовсе не Солора. Она отказывалась от спасительного противоядия, которое протягивал ей Великий Брамин.

Никия своей смертью разрушала победу Гамзатти – Солор поднимал руки к небу и, словно пронзенный молнией, устремлялся к погибшей баядерке, подобно прозревшему герою «Сакунталы». Здесь за вершались оба конфликта Никии: и с Великим Брамином, и с Гамзатти. Оставался лишь неразрешенный конфликт Солора с самим собой.

Яркие драматические краски сцены гибели Никии вели к отстраненности и высочайшему лиризму акта Теней .

В разборе сцены Теней мы будем отталкиваться от исследования его структуры, созданное Ф. Лопуховым [13, с. 69–79]. Проделанная автором работа обогатила научные труды, посвященные «Баядерке». Однако хореографический тематизм Теней представлен здесь исследователем как обособленный акт, не связанный с хореографической темой Никии, получившей развитие в первых двух актах. Не выявлено значение вариации Солора, созданной в этой редакции В. Чабукиани и В. Пономаревым.

Но и сам Ф. Лопухов провидчески отметил в конце своей статьи: «Я вполне допускаю, что этому произведению можно дать и более полное разъяснение. Возможно, я мог пропустить в нем нечто важное, ибо такой разбор делается впервые» [13, с. 79]. Можно предположить, что причиной тому было некое несогласие автора с той редакцией, в которой шел спектакль с 1941 г.

Третий акт выливался в видение Соло-ра. Это также и размышления автора о неодолимой силе любви, преображающей душу человека. Выходу Теней предшествует сцена в комнате героя. Солор просит факира развлечь его и курит опиум, желая отвлечься от терзающих его душу страданий.

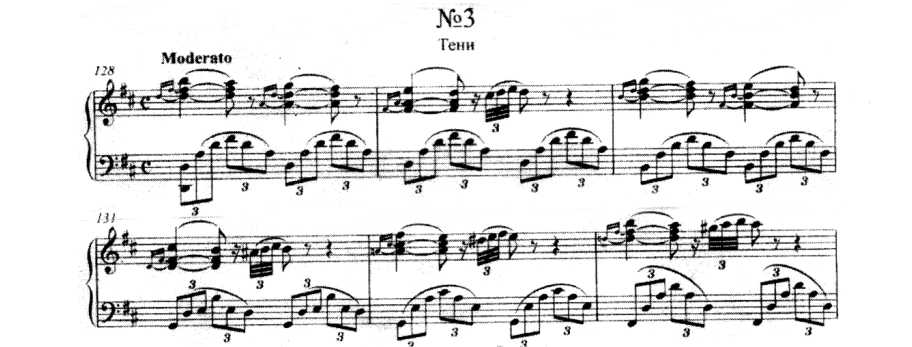

Выход теней (№ 3. Тени. Moderate) начинается с хореографического мотива Ни-кии из ее монолога во втором акте, в тот момент, когда она принимала из рук служанки корзиночку с цветами (№ 16. Танец со змеей. Allegretto) . Следует шаг в arabesque с переходом в demi plie , затем port de bras назад с руками в III позиции.

В музыке (рис. 3) здесь рождается сквозная интонационная связь с данным музыкальным фрагментом в монологе героини. Следует отметить, что эта интонация исподволь рождалась уже в музыке первого монолога Никии в первом акте (№ 7. Танец Баядерки. Moderate) . Таким образом, музыка Л. Минкуса, не имея реального симфонического развития, вполне соответствует сквозному развитию образа героини и свидетельствует о большом таланте композитора, что ускользнуло от внимания музыковедов.

Развитие хореографической темы теней выливается в позу ecartée вперед – руки

Рис. 3. 3 акт. Выход теней

танцовщиц находятся во второй позиции, в позе ecartée allongé . Положение рук во второй позиции постоянно возникает в разработке темы Никии - и в вариациях солисток, и в танце героини. Этот мотив раскрытых в сторону рук возникал уже в сцене встречи Никии и Солора в первом акте, как указывалось выше. Он запечатлелся в сознании Солора и стал в данной редакции некоей хореографической доминантой в акте Теней. Завершается данный хореографический мотив позой на левом колене с руками в III позиции и правой ногой, вытянутой носком в пол.

В выходе теней каждая лейтпоза Ни-кии как бы фиксируется, педалируется, «звучит», и отражается в разных ракурсах. Так, например, у кордебалета теней после pas de bourrée suivi вперед с правой рукой в III позиции - в четыре линии следует хореографический мотив: IV arabesque с правой ноги, склонились к левой ноге и pas de bourrée suivi вокруг себя с поворотом через левое плечо, затем эта комбинация повторяется с левой ноги и еще раз с правой. Затем кордебалет теней застывает в позе I arabesque с левой ноги, как некий опоэтизированный образ, обращенной к Солору Никии с корзиночкой цветов (№ 16. Танец со змеей. Allegretto). Поэзия музыки и танца сливаются здесь в едином лирико-драматическом звучании!

Легкие шарфы на руках танцовщиц в сцене Теней завораживали, создавали состояние некоего потустороннего мира, вибрирующего в ином измерении – в мире души и гармонии. Они же вызывали воспоминание о танце Никии с рабом во второй сцене первого акта (№ 18. Вставной танец из балета «Эсмеральда»).

Вторая часть экспозиции - вальс, который исполняют три солистки в сопро- вождении кордебалета. Здесь мы имеем дело с разработкой хореографической темы. Возникают хореографические мотивы: sissonne в arabesque; glissade; piqué в ecattée со спуском в demi plié и jeté entrelacé. Затем хореографическая тема усложняется с помощью grand jete en avant на croisee и хореографического мотива: pas de bourrée, ballotté вперед, pas de bourrée, ballotté назад и sissonne fouette в arabesque. Одновременно кордебалет теней разрабатывает эту тему. Завершается трио фиксацией позы во II arabesque у трио солисток и у кордебалета, расположенного в четыре линии.

Экспозиция образа теней становится развитием темы Никии , отраженном в видении Солора. В то же время это и поэтическое размышление авторов - Л. Минку-са и М. Петипа.

Затем следует короткий хореографический монолог Солора , выбегающего навстречу возникшему видению Никии, созданный В. Чабукиани и В. Пономаревым (№ 5. Выход Солора. Allegro).

В музыкальной драматургии балета здесь происходит выход в минорное звучание , как напоминание о драматических событиях балета. В хореографической теме героя возникают grand jeté, jeté entrelacé и pas de chat , родственные хореографическому тематизму Никии. Важно отметить, что grands jetés Солора, исполняемые в позе II arabesque , словно вытекали из финальной позы кордебалета, завершающей трио солисток. Протянутая наверх рука Солора перед его спуском на колено фиксируется, как обращение к небесам и как ассоциация с монологом-молитвой Никии в первом акте балета. Эти, казалось бы, незначительные детали, органично вводили монолог героя в общий хореографический тематизм данной сцены.

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

Рис. 4. 3 акт. Дуэт Никии и Солора

Контраст между стремительно развивающейся драматургией первых двух актов и неторопливым течением акта Теней с фиксацией каждой значимой для героев лейтпозы и хореографического мотива поражает, поистине вводит в иной мир. Тут соединились талант балетмейстера и композитора.

В музыке дуэта Никии и Солора (№ 6. Andantino) (рис. 4) возникает интонационная близость с монологом Никии из финала второго акта балета (№ 16. Танец со змеей. Allegretto (рис. 2). Такой же прием был использован А. Аданом в Duettino Жизели и Альберта из второго акта балета (Танец Жизели и Альберта. Larghetto) , где данный фрагмент носил характер воспоминаний о танцах героев из первого акта балета и интонационно ассоциировался с ними6. Можно предположить, что в период создания музыки «Баядерки» Л. Минкус изучал партитуру «Жизели» А. Адана и был вдохновлен данным фрагментом из второго акта.

В хореографическом решении здесь развивается тема любви Никии и Солора , заявленная еще в их первой встрече (1 акт. № 11 Allegro non troppo, № 12. Allegro apassionato). Она вырастает из темы теней и тематически связана с монологом Никии и дуэтом героев из первого акта балета. Вначале у Никии фиксируется I arabesque за спиной Солора, затем следует développé croisée вперед на 90° и хореографический мотив, обогащенный прыжком в saut de basque и выходом в ecartee. За этой связкой следует обводка с партнером в ecartée.

Четыре grands pas de chat Никии по диагонали 6-2 соединяют Andantino с хореографической темой, заявленной в выходе Солора. В хореографических мотивах ду эта фиксируется attitude croisee со взглядом, направленным к кисти руки в III позиции, что продолжает линию ключевого жеста Ни-кии, с рукой, обращенной к небу в ее первом монологе-молитве (№ 7. Танец Баядерки. Moderato) и дуэте героев в первом акте балета (1 акт. № 11 Allegro non troppo, № 12. Allegro apassionato). Хореографический мотив développé в сторону с fouetté во II arabesque, исполняемый с партнером два раза и комбинация с jeté entrelacé и relevé в attitude croisée завершают хореографическую тему любви Никии и Солора. Финальный ход Солора вслед за исчезающей тенью баядерки по диагонали 8-2 читался как духовное восхождение героя.

Таким образом, доминирующие позы Никии – arabesque, attitude и ecartée являются опорными в дуэте Никии и Солора. Но все хореографические мотивы неизменно завершаются позой attitude croisée , со взглядом, устремленным на кисть руки, обращенной к небу – лейтпозой Никии. Даже поддержка на плече героя с согнутыми сзади ногами воспринимается как торжествующий, летящий attitude Никии.

Дуэт Никии и Солора разбивается выходом кордебалета.

Затем следуют три вариации солисток , в которых происходит дальнейшее развитие и обогащение хореографической темы любви Никии и Солора.

Четвертая вариация принадлежит Никии (№ 11. Вариация 4. Allegretto). В начале вариации Солор придерживает легкий воздушный шарф Никии, который словно утверждает неразрывную духовную связь героев. Развитие хореографической темы любви Никии и Солора получает здесь всестороннее развитие, хореографические мотивы усложняются.

6 См.: Емельянова-Зубковская Г. Жизель: Петербург. XX век. СПб.: Композитор, 2007. С. 212-213.

Вторую часть вариации Никия продолжает самостоятельно. Темп убыстряется (più mosso) . Вначале возникают jetés entrelacés и tours en dehors по направлению из точки 1 в точку 5, а затем по диагонали 6-2 - стремительные pas de bourrées в комбинации с s issonne simple . Вариация заканчивается быстрым бегом на пуантах на авансцену и relevé в attitude croisée c положением рук в allongé. Эта вариация суммирует в себе все хореографические мотивы предыдущих вариаций солисток и выражает радость и счастье героини.

Это состояние передает и следующая за вариацией кода (№ 12. Coda. Allegro con moto).

Двухчастное соло Солора (№ 13. Allegro) , созданное В. Чабукиани и В. Пономаревым, развивает хореографический мотив предшествующего выхода героев. Здесь возникают grands essembles и sissonne ouvert в arabesque по диагонали 6-2. Хореографическую связку завершают grands jetés en avant , а затем по восходящей диагонали 8-4 следуют два jetés entrelacé. Завершается соло Солора grands jetés en tournant по кругу. Летящий attitude в этом хореографическом мотиве утверждает основную лейтпозу Никии, а финальная поза героя - на колене, с руками, скрещенными на груди - знаменует собой духовное возрождение Со-лора. Таким образом, вариация героя не только укрупнила образ Солора, но обогатила и утвердила тему любви героев, вывела ее на иной уровень, не доступный миру земных традиций и ритуалов.

Финальная сцена (Финальная сцена. Allegro) акта Теней завершается словно летящим в облаках клином возлежащего в позе arabesque кордебалета и устремляющейся в небеса позой attitude со взглядом на кисть руки, у Никии. Эта поза, заявленная в танце-монологе героини первого акта и связующая в редакции В. Чабукиа-ни и В. Пономарева все хореографические мотивы героини придает некое «симфоническое» завершение данному спектаклю.