"Хозяйку берегущая" - бляха с изображением антропоморфного персонажа из села Шурышкары Ямало-Ненецкого автономного округа

Автор: Брусницына А.Г., Федорова Н.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья вводит в научный оборот литую бронзовую бляху с изображением антропоморфного персонажа, обнаруженную в с. Шурышкары Ямало-Ненецкого автономного округа. Некоторое время она являлась центральным предметом в составе домашнего культового комплекса. Изделие относится к малоизученной серии статусных украшений эпохи Средневековья. В центре бляхи размещен антропоморфный персонаж. Изображены также две птицы, знаки в виде солнца и луны. Фиксируются также гравированные рисунки, сделанные, очевидно, теми, кто пользовался изделием. Бляха входит в серию из 20 аналогичных предметов, характерных для комплекса статусных украшений конца I - начала II тыс. н.э. На четырех из них также изображены антропоморфные персонажи. Отмечается единство иконографии антропоморфных и орнитоморфных изображений на бляхе из Шурышкар и других изделий эпохи Средневековья севера Западной Сибири. Дата изделия определена по серии аналогов - XI-XII вв. н.э. Место производства - очевидно, север Западной Сибири, т.к. все рассмотренные аналоги связаны именно с этим регионом. Ареал распространения блях - также северо-западные районы Западной Сибири; нигде за его пределами они не встречены. Бляхи чаще всего входили в состав кладов или культовой атрибутики средневековых и современных святилищ обских угров. Наиболее вероятно, что мастера, отливавшие бляхи, проживали в районах Северного Зауралья - Северо-Западного Приобья. Изображенные на бляхах сюжеты позволяют в новом свете увидеть процессы взаимодействия местного населения с культурными центрами средневековых цивилизаций.

Бронзовое литье, статусные украшения, эпоха средневековья, антропоморфный персонаж, иконография, солярные и лунарные знаки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145737

IDR: 145145737 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.104-113

Текст научной статьи "Хозяйку берегущая" - бляха с изображением антропоморфного персонажа из села Шурышкары Ямало-Ненецкого автономного округа

Искусство раннего железного века и Средневековья на севере Западной Сибири представлено в основном литыми бронзовыми изображениями антропоморфных существ, зверей и птиц. Бронзовая пластика, появившись как атрибут обслуживания культовых представлений в начале железного века, явилась основой для возникновения и развития статусного искусства в конце I – начале II тыс. н.э. Можно констатировать, что к рубежу тысячелетий вырабатывается своего рода динамичная знаковая система, состоящая в основном из зоо/орнитоморфных, реже – антропоморфных символов, призванная обозначить социальный статус человека в обществе. По мнению А.П. Зыкова, к X–XII вв., в отличие от раннего Средневековья, вероятно, меняется социальный облик общества: оно начинает делиться на социальную верхушку и тесно связанную с ней часть обитателей городища, постоянно проживавших под защитой его стен, и на зависимое от этой верхушки остальное население, которое проживало в неукрепленных поселках [2012, с. 95].

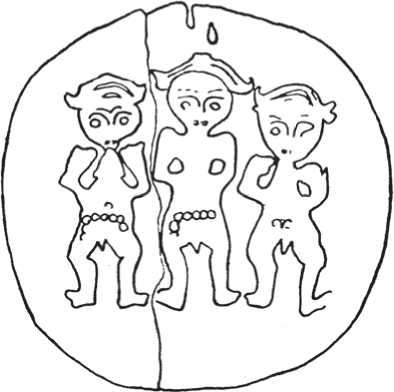

В рамках развития этой знаковой, или статусной, системы в X–XII вв. на территории севера Западной Сибири появляются круглые бляхи, отлитые из серебра или белой бронзы, которые представляют собой новое явление в культуре Северного Приобья, пока мало изученное. В настоящее время известно 20 таких изделий. Мы уверены в том, что их гораздо больше. На бляхах показаны антропоморфные персонажи, а также фантастические звери или птицы. Изображенные на некоторых изделиях сюжеты позволяют в новом свете увидеть процессы взаимодействия местного населения с культурами центров средневековых цивилизаций. Поэтому публикация бляхи с фигурой антропоморфного персонажа в окружении фантастических птиц, «солярного» и «лунарного» знаков, обнаруженной в районе с. Шурышкары Ямало-Ненецкого автономного окр. (далее – ЯНАО), представляется важной и своевременной.

История находки

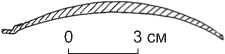

Бляха (рис. 1) была приобретена сотрудниками Шу-рышкарского районного музейного комплекса в январе 2014 г. у жительницы села, ханты по национальности. Некоторое время изделие являлось центральным предметом в составе домашнего культового комплекса, посвященного богине-матери, семейной покровительнице рода, отвечающей за его воспроизводство.

Люди, владевшие ранее бляхой, в мужской центральной фигуре видели женский образ. Они отмечали в персонаже наличие кос, а согнутые в локтях

3 cм

Рис. 1. Бляха из с. Шурышкары ЯНАО с лицевой ( 1 ) и оборотной ( 2 ) стороны.

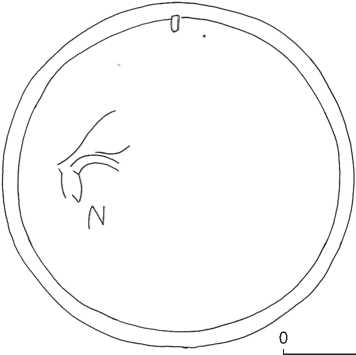

Рис. 2. Бляха с изображениями трех человек из фондов ЯНОМВК им. И.С. Шемановского.

руки с выделенными плечами интерпретировали как женскую грудь. Это очень важный показатель того, что произошел перерыв в традиции восприятия сюжета: его смысл был понятен человеку Средневековья, но – очевидно – неясен нашему современнику. Как именно была найдена бляха, нам, к сожалению, неизвестно, можно предполагать ее связь с городищем Белая Гора близ с. Шурышкары, на котором обнаружено много бронзовых и серебряных средневековых изделий, в т.ч. аналогичная данной находке бляха с изображением трех человек (рис. 2).

Бляха считалась вместилищем богини Куща-ша-виты нэ ‘Хозяйку берегущая женщина’. Она хранилась в доме завернутой в ткань вместе с несколькими небольшими платками, специально изготовленными и пожертвованными богине. Среди прикладов были также шкура ро сомахи, обмотанная тканью сабля и небольшая кость мамонта (по словам информатора). Комплекс передавался из поколения в поколение хантыйского рода, происходящего из д. Уйтгорт Шу-рышкарского р-на ЯНАО, исключительно по женской линии: от матери к младшей дочери. О функции бляхи хозяйка сказала просто: «Помогает, чтобы рождались дети».

Хранительница, когда достигала преклонного возраста, а ее младшая дочь выходила замуж, изготавливала небольшой (ок. 25 × 25 см) платок ох шам для богини и передавала этой дочери весь комплекс. С учетом того, что к настоящему времени с бляхой хранились четыре платка, можно предполагать, что последняя хозяйка была пятой хранительницей, следовательно, бляха находилась в составе данного комплекса на протяжении не более чем пяти поколений, т.е. ок. 150–180 лет. Каждый раз при рождении в семье ребенка хранительница шила маленькую рубашку глухого покроя, которую подвязывали к сабле. По словам информатора, к сабле было подвязано ок. 25 таких рубашек. Ежегодно в середине лета богиню с ее прикладами возили на родовое место в д. Уйт-горт к святому дереву, увешанному колокольчиками.

Продажу бляхи с платками сотрудникам музея владелица бляхи оправдывала отсутствием у последней хранительницы дочерей и тяжелой болезнью у внучки, нуждавшейся в лечении. Тем не менее женщина просила хранить бляху вместе с платками, а саблю с рубашками и шкуру росомахи оставила среди семейных реликвий, вероятно, считая более важным их нахождение в семье.

Описание находки

Бляха в виде круга с выпуклой лицевой поверхностью и уплощенным бортиком (см. рис. 1) отлита из белой бронзы. Декор слегка подработан резцом, поверх-но сть полирована. Диаметр изделия 10,0–10,2 см, глубина от краев к центру бляхи 1 см. Вверху на бляхе была, по-видимому, припаяна петля, от которой осталось отверстие овальной формы. Фиксируются незначительные следы литейного брака – недоливы и переливы металла. На бляхе имеются графические рисунки или гравировки, которые были нанесены позже.

В центральной части бляхи размещена композиция из одного антропоморфного, двух орнитоморфных персонажей и двух фигур, которые условно можно назвать солярным и лунарным знаками. Антропоморфный персонаж изображен анфас в центре композиции. У него овальное лицо, слегка расширенное кверху. На голове показан головной убор, по-видимому, шлем с надглазьями и наносьем, возможно, с лицевой маской, ротовое отверстие которой имеет восьмеркообразную форму. Надглазья полукруглые, с круглыми «зрачками». Поверх шлема находится нечто вроде плюмажа в виде кос с накосниками, за которые антропоморфный персонаж держится обеими руками. Руки согнуты в локтях, четырехпалые, большой палец отставлен. По линии плеч они резко отделены от остальной части фигуры. На талии – наборный пояс с круглыми бляхами. Ниже изображен признак мужского пола. Ноги показаны в профиль; они слегка согнуты – как бы в движении, колени подчеркнуты двумя линиями, обутые ступни отделены от остальной части ноги. Справа от головы центрального персонажа изображена круглая фигура; в центре ее – личина в таком же головном уборе, как и у центрального персонажа; вверху, внизу, а также по бокам от нее расположены по два коротких выпуклых двойных канта, которые смыкаются с круглым выпуклым обводом всей фигуры. Слева от головы центрального персонажа находится изображение полулунной формы, напоминающее по иконографии фигуру слева. Личина полукруглой формы в шлемообразном головном уборе, от нее отходят три группы двойных валиков, смыкающихся с валиком-обводом всей фигуры. По обеим сторонам от главного персонажа изображено по птице. Слева от центральной фигуры показана стоящая птица, очевидно, водоплавающая. У нее длинная шея с массивным открытым клювом, глаза миндалевидной формы. Оба крыла подняты вверх, декорированы, как и тулово, треугольными выемками. Птица, изображенная справа, представляет собой дневного крупного хищника. У нее округлая голова, крупный острый клюв открыт, глаз передан круглым маленьким углублением, крылья подняты, декорированы так же, как туловище и хвост, треугольными углублениями. Крупные когтистые лапы с характерным оперением, образующим «штаны».

Поле центральной сцены обведено уплощенным бортиком в виде двойного бордюра: ближе к центру в форме двойной косички, по краю – косички, местами двойной, местами одинарной.

Гравировки расположены и на лицевой, и на оборотной стороне бляхи (рис. 3, 4). Все фигуры, кроме одной, плохо различимы из-за потертостей и отдельных царапин. На лицевой стороне вверху, под отверстием и над головой центрального персонажа, изображена округлая антропоморфная личина. Ее брови и нос обозначены двумя полукруглыми линиями, крупные глаза показаны в виде окружности. Рот почти прямоугольной формы, с обеих узких сторон от него отходят по три горизонтальных штриха. По бокам на голове изображены треугольные «ушки». Между личиной и «солярным» знаком имеются еще какие-то изображения, в т.ч. фигура, напоминающая трехконечный верх головного убора, и фрагменты личины – глаза и группы штрихов (?). В нижней части бляхи, примерно от уровня пояса до стоп центрального персонажа, нарисовано какое-то животное, читаются две ноги (передняя и задняя), а также крупная голова, напоминающая лошадиную или оленью. Характерные признаки иконографии животного – расположение глаза вплотную к абрису головы, линия, проходящая по шее. На обороте имеется плохо различимое изображение животного (голова и верхняя часть тулова). Рисунок находится сбоку от отверстия.

Аналоги бляхи и обсуждение

Круглые литые бляхи из серебра или белой бронзы с литым декором, которые позже иногда дополнялись гравировками, на севере Западной Сибири появились давно. Среди известных сегодня 20 блях 12 изделий

3 cм

Рис. 3. Графические рисунки на лицевой стороне бляхи.

3 cм

Рис. 4. Графические рисунки на оборотной стороне бляхи.

хранятся в фондах различных музеев, 2 бляхи утеряны, остальные находятся в частных коллекциях.

Наиболее близкими аналогами бляхи из с. Шу-рышкары являются четыре бляхи с изображениями антропоморфных персонажей. Две из них опубликованы, хранятся в различных музеях (Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (ТГИАМЗ), Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шеманов-ского (ЯНОМВК)), вполне до ступны для исследования [Чернецов, 1957, с. 190, табл. XXII; Сокровища Приобья. Западная Сибирь…, 2003, с. 87]. Одна находится в частной коллекции, доступа к ней нет. Еще одна известна только по рисунку в публикации

А.А. Спицына [1906, рис. 12], оригинал, очевидно, утрачен. На всех этих бляхах изображены анфас три стоящих человека в шлемах, возможно, с лицевыми масками. Центральная фигура немного больше остальных. По крайней мере на трех бляхах просматриваются графические рисунки или гравировки.

Серебряная литая бляха с изображением трех человек (см. рис. 2) обнаружена в том же с. Шурышка-ры и хранится в настоящее время в фондах ЯНОМВК им. И.С. Шемановского [Сокровища Приобья. Западная Сибирь…, 2003, с. 87]. Ее диаметр 11 см. К сожалению, верхняя часть бляхи обломана, поэтому неясно, изделие крепилось или подвешивалось. На бляхе

Рис. 5. Бляха, обнаруженная близ пгт Березова на берегу р. Сев. Сосьва.

Рис. 6. Бляха из Сибири (?), опубликованная А.А. Спицыным [1906].

изображены три мужские фигуры в такой же позе, как и на бляхе с антропоморфным персонажем и птицами, со сложенными на животе четырехпалыми руками с отставленным большим пальцем. Все остальные признаки иконографии персонажей на сравниваемых бляхах совпадают: приземистые мужчины с крупной головой изображены в шлемах с надглазьями или лицевой маской, ротовое отверстие восьмеркообразной формы, поверх шлема располагается некое подобие кос (?), руки отделены по линии плеча, ноги показаны в профиль, заметны линии поперек коленей и по верху стопы. Вокруг фигур на бляхе выгравированы личины в трехконечных уборах.

Бляха с изображением трех воинов, держащих по две сабли в поднятых руках (рис. 5), найдена в 1900-х гг. предположительно на Шайтанском мысу в 25 км выше пгт Березова на берегу Сев. Сосьвы [Спицын, 1906, рис. 4; Чернецов, 1957, с. 189–190, табл. 22]. В настоящее время она хранится в ТГИАМЗ. Бляха отлита из серебра (?). Ее размеры 14,5 × 13,5 см, она крупнее остальных. В верхней части изделия имеется большое отверстие с обломанным краем. На бляхе изображены три воина в трехконечных шлемах с лицевой маской, показаны характерные полукруглые надглазья и ротовое отверстие восьмеркообразной формы. На данной бляхе, как и на бляхе из с. Шурыш-кары, плечи у воинов отделены от туловища резкими полукругами, под коленями и выше стопы – углубленные линии, на поясе обозначен наборный пояс из крупных прямоугольных блях. Совпадают позы и пропорции фигур: воины изображены на слегка согнутых ногах, с непропорционально крупными головами, у них приземистое короткое туловище, короткие конечности, четырехпалые руки с растопыренными пальцами и отставленным большим. Крайний правый мужчина стоит в такой же позе, как персонаж на шу-рышкарской бляхе, но, в отличие от двух других воинов, у него на ногах что-то типа башмаков со слегка загнутыми вверх носами. Между центральной и двумя крайними фигурами вверху изображены два выпуклых кружка. На бляхе имеются графические рисунки.

Серебряная или бронзовая бляха с изображением трех человек (рис. 6) была опубликована А.А. Спицыным по хранившемуся в Археологической комиссии рисунку Медведева [1906, рис. 12]. Это случайная находка из Сибири, ее местонахождение в настоящее время неизвестно. Диаметр изделия ок. 10,5 см. Вверху на бляхе имеются два отверстия. Орнамент по краю отсутствует, в центре – изображения трех человек, их руки согнуты в локтях, лежат на животе, на талии показан наборный пояс из крупных пластин, ноги согнуты в коленях, расставлены. Персонажи изображены в шлемах, детали которых проследить по рисунку невозможно. Отметим, что шлемы имеют навер-шие, очевидно, аналогичное навершиям на бляхах из с. Шурышкары. Еще одна важная деталь, хорошо различимая на рисунке, – ротовое отверстие в виде двух прямоугольников.

Нам известна и четвертая литая бляха с изображениями трех человек, но она, к сожалению, не доступна для исследования или публикации, находится в частной коллекции.

Отдельные литые бронзовые фигуры или личины, передающие антропоморфный образ и имеющие иконографическое сходство с изображением персонажа на рассматриваемой бляхе из с. Шурышкары, в средневековых кладах и среди случайных находок встречаются довольно часто. Общими для них являются такие признаки, как изображение шлема с лицевой маской и ротовым отверстием в виде восьмерки, двух прямоугольников или кружков [Бауло, 2011, с. 88, 97–99; Эренбург, 2014, с. 140; Сургутский краеведческий музей…, 2011, с. 79]. У персонажей из-под шлема (или поверх него) обычно спускаются косы; углубленными линиями отделяются плечевые линии, колени, иногда стопы. У вышеописанных фигур, в отличие от персонажа на бляхе из с. Шурышка-ры ноги поставлены стопами внутрь, а руки сложены на животе.

Образ крупной водоплавающей птицы с большим клювом получил воплощение во многих т.н. полых (объемных) подвесках, выполненных в виде фигурок зверей и птиц. Иногда их называют пронизка-ми, т.к. они нанизывались на ремешок и подвешивались. Авторы некоторых публикаций атрибутируют птицу как гуся. Возможно, это действительно гусь, но с фантастическими чертами или неправдоподобно крупный. Благодаря последней особенности он ярко выделялся в сценах с участием других персонажей. Известно несколько подобных изображений. Чаще всего птица изображена стоящей, со сложенными крыльями и опущенным хво стом. От клюва вдоль груди птицы располагается фигурка небольшого зверька, возможно пушного [Чернецов, 1957, табл. XVIII; Угорское наследие…, с. 93, рис. 117; Бау-ло, 2011, с. 197], иногда замещенная имитацией витого канта [Бауло, 2011, с. 186, 187]. В одном случае вместо зверька показан антропоморфный персонаж [Там же, с. 198]. Интересно, что два изображения – фигура птицы «с территории бывшей Тобольской губернии» [Чернецов, 1957, с. 183] и аналогичная ей из Сайга-тинского IV могильника [Угорское наследие…, 1994, с. 117] – отлиты в одной форме. Как отмечалось выше, крылья у всех птиц сложены, но у некоторых на одном боку имеется по два крыла. Неизвестно ни одного литого изображения птицы с поднятыми крыльями. Орнамент на крыльях в виде треугольников, аналогичный орнаменту на фигурах птиц, показанному на рассматриваемой шурышкарской бляхе, встречается на полых фигурах водоплавающих [Бауло, 2011, с. 186, 197] и хищных [Там же, с. 185] птиц. Подобный орнамент известен и на крыльях хищных птиц, изображенных на бронзовых навершиях железных ножей [Сокровища Приобья. Западная Сибирь…, 2003, с. 90; Эренбург, 2014, с. 146]. Чаще всего тулово и крылья птицы орнаментированы кантами из перлов, валиками или имитацией витого канта. Хищная птица, изображенная на шурышкарской бляхе, выглядит необычно: у нее голова плавно переходит в клюв, хотя традиционно такие хищники показаны с клювом, четко отделенным от головы (см. напр.: [Бауло, 2011, с. 185]). Иконографическое своеобразие проявляется и в том, что на анализируемой бляхе обе птицы изображены с открытыми клювами и поднятыми вверх крыльями, т.е. они показаны в движении, в отличие от статичных птиц, запечатленных в бронзовых отливках.

На гравированных рисунках эпохи Средневековья читаемые изображения птиц встречаются редко, чаще всего это некие фантастические персонажи с орнито-морфными чертами (см., напр.: [Лещенко, 1976, с. 180, 181]). Птицы с поднятым крылом/крыльями известны на гравировках, выполненных на блюдце из Ямгорт-ского клада [Там же, с. 187] и на бронзовой ложке из комплекса Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места в Большеземельской тундре [Мурыгин, 1992, с. 37].

и луна по бокам головы антропоморфного персонажа»? Проблема эта сложна. Наиболее подробно она рассмотрена в трудах А.В. Бауло и И.Н. Гемуева [2001, с. 19–22; Бауло, 2004, с. 38–44]. По мнению А.В. Ба-уло, «история пребывания импортных серебряных сосудов V–XII вв. на севере Сибири включает три основных смысловых этапа: опознание, использование, влияние» [2004, с. 36]. Наиболее понятен в этом ключе рассматриваемый А.В. Бауло и И.Н. Гемуевым сюжет «всадник с соколом»; будучи «узнанным» на восточных изделиях, он развивался впоследствии в виде сюжета с сокольником на бляхах и «дожил» до современности в виде изображений на жертвенных покрывалах обских угров. Мы точно знаем, что знаки «солнца» и «месяца» в местном (западно-сибирском) искусстве появились ок. VIII, вернее в IX в., тогда как бляхи с сокольником датируются XII–XIV вв. По-видимому, можно допустить влияние на ме стную культуру еще одного сюже-

Пермской губ. [Лещенко, 1976, рис. 20, а ].

с. 179]. Указанный рисунок, даже если он был выполнен ок. IX в., является наиболее ранним из известных.

Фигуры, трактуемые как солнце и луна или солярный и лунарный знаки, причем в той же позиции, что и на бляхе из с. Шурышкары, часто встречаются на серебряных круглых бляхах с сокольниками [Лещенко, 1970, с. 139–141]. Они имеются также на серебряной бляхе с изображениями двух антропоморфных персонажей на лошади [Бауло, 2011, с. 246]. Подобные сюжеты мало известны на территории восточнее Оби, исключением являются несколько блях с изображениями сокольников из Сургут ского Приобья. Наиболее часто они встречаются к западу от Оби и в Предуралье.

Этнографическое искусство обских угров и самодийцев также знает подобный сюжет. Он представлен на жертвенных покрывалах и шлемах обских угров [Гемуев, Бауло, 2001, с. 108, 116, 122, 144]. Известны также тамги в виде солярных и лунарных знаков [Иванов, 1954, с. 32, рис. 13]. Фигуры, символизирующие солнце и луну, выстригали на шкурах оленей, посвященных определенному божеству [Там же, с. 81–82; Харючи, 2012, с. 15–16]. Отметим, что все подобные знаки связаны с оленем или всадником. В этом отношении шурышкарская бляха уникальна: знаки «прилагаются» к антропоморфной фигуре.

Возникает вопрос: откуда на севере Западной Сибири на рубеже тысячелетий появился сюжет «солнце об изображениях божественных персонажей с солнцем и луной в руках. С нашей точки зрения, при рассмотрении предполагаемых заимствований из достаточно далеких по менталитету культур следует учитывать, во-первых, доступность вещей с определенным изобразительным сюжетом местным мастерам, во-вторых, возможность общения этих мастеров с носителями знаний об изображенных персонах. Последнее выглядит в достаточной степени проблематичным, если иметь в виду приобретение некоторых глубоких знаний об изображенных персонажах. Но, возможно, просто наличие информации о том, что определенный персонаж – «важное божество» и его атрибуты также являются «божественными», формировало у мастера желание наделить с помощью подобных знаков этой «божественностью» некие новые изображения, характерные для местных, западно-сибирских культур.

Антропоморфный (божественный) персонаж, держащий в одной руке солнце, в другой – месяц, изображен на четырех хорезмийских чашах первой половины VIII в. и VI–VII вв. [Даркевич, 1976, с. 106, 107; Marschak, 1986, Abb. 86]. Все эти изделия найдены в Пермском Предуралье, т.е. они могли быть известны мастеру, отлившему шурышкарскую бляху. На трех чашах солнце изображено в правой руке богини, месяц – в левой, на четвертой – наоборот.

Среди гравировок на шурышкарской бляхе только изображениям личины можно найти аналоги, остальные рисунки плохо читаются. Округлая личина с крупными круглыми глазами показана на грави- ровках, нанесенных на иранскую бронзовую чашу из собрания ЯНОМВК им. И.С. Шемановского [Федорова, 2014, с. 95]. На бляхе у личины абрис носа и бровей очерчен двумя полукруглыми линиями, тогда как на чаше нос и брови переданы пятью вертикальными отрезками. Рот прямоугольной формы, с торцов которого отходят по три штриха, показан у пляшущих богатырей, выгравированных на ковше из Коцкого Городка (Ханты-Мансийский автономный окр.) [Лещенко, 1976, с. 182].

Еще одна группа редких изделий, проявляющих сходство с изображениями антропоморфного персонажа и гравированной личиной, – т.н. антропоморфные куклы с личинами, уложенные в меховые мешочки (свод информации о них см.: [Карачаров, 2002]). Автор публикации об этих находках вслед за другими исследователями связывает куклы с обрядами погребально-поминального цикла [Там же, с. 45–49]. Для нас в контексте исследования аналогов бляхи из Шурышкар важно следующее: 1) у всех достаточно хорошо сохранившихся как деревянных, так и бронзовых личин зафиксированы следы прикрепления к верхушке шлема человеческих волос с привязанными к ним бронзовыми подвесками и накосниками [Там же, с. 29–44], что аналогично расположению кос с накосниками у персонажа на бляхе; 2) на деревянных личинах из комплекса селища Остяцкий Живец имеется своеобразный рисунок в виде отходящих ото рта штрихов, напоминающих штрихи на личине, выгравированной на бляхе из с. Шурышкары.

Дата и место изготовления бляхи

Дата бляхи из с. Шурышкары определяется на основании приведенных аналогов, хотя большинство из них – случайные находки. В.Н. Чернецов отнес бляху из Березова к оронтурскому этапу нижнеобской культуры, датированному VI–IX вв. Бляху из с. Шу-рышкары с фигурами трех человек, как и другие подобные изображения, Н.В. Федорова датировала X–XII вв. [Сокровища Приобья. Западная Сибирь…, 2003, с. 87]. Литые изображения, которые приводились в качестве аналогов фигур на бляхе, также датированы ок. X–XII вв. По-видимому, в этот промежуток времени и была создана бляха. Очевидно, что все бляхи как с фигурами людей, так и с изображениями фантастических зверей и птиц являются продукцией какого-то одного центра. В пользу такого предположения свидетельствуют многочисленные черты сходства в иконографии персонажей, композиции декора и общем оформлении изделий, а также в технологических приемах (хорошо выполненная отливка из серебра или белой бронзы, тщательная полировка поверхности, первоначально петля соединена с верхней частью бляхи с помощью клепки, впоследствии на том же месте просверлено отверстие). Известно, что почти все круглые бляхи с литым декором, кроме бляхи с грифоном, которая являлась частью клада из Тазов-ского р-на ЯНАО, были обнаружены в бассейнах Сев. Сосьвы, Сыни, оз. Шурышкарский Сор, т.е. на сравнительно небольшой территории в западной части Нижнего Приобья.

Возникает вопрос, на который пока нет однозначного ответа: в этом районе находился центр производства блях и других подобных изделий или здесь обитали основные заказчики этих вещей? Вопрос абсолютно не праздный, поскольку следов крупных литейных мастерских эпохи Средневековья на севере Западной Сибири пока не найдено, за исключением остатков т.н. Тазовской ювелирной мастерской [Хло-быстин, Овсянников, 1971], Рачевской производственной площадки [Терехова, 1986, с. 114–123] и литейной мастерской в составе археологического комплекса Зеленый Яр [Зеленый Яр…, 2005, с. 25–30]. Отметим, что Тазовская и Рачевская мастерские датируются приблизительно тем же временем, что и бляхи. Сложность в соотнесении с ними определенного вида продукции состоит в том, что в составе находок из культурного слоя мастерских, как правило, нет литейных форм, формы для отливки подвески выявлены только в материалах Рачевской мастерской. В ходе поиска следов появления собственного бронзолитейного дела на севере Западной Сибири важно обратить внимание на два факта: 1) остатки такого производства, относящиеся к рубежу эр имеются на древнем святилище Усть-Полуй (ЯНАО) [Гусев, Федорова, 2012, с. 23]; 2) в конце I – начале II тыс. н.э. статусные украшения отливались сериями (шесть – восемь изделий) в одной форме, что свидетельствует об их массовом изготовлении [Бауло, 2011, с. 185, рис. 285, 286; Федорова, Сотруева, 2010, с. 49; Сокровища Приобья в Особой кладовой…, 2011].

Не исключено, что мастера-литейщики, получая заказы из разных мест, могли перемещаться по указанному региону. Именно об этом, на наш взгляд, свидетельствуют остатки ювелирной мастерской, обнаруженные на р. Таз [Хлобыстин, Овсянников, 1971, с. 248–257]. И еще о локализации центра: вряд ли он мог функционировать на западных склонах Урала и в Предуралье, где зафиксированы развитые производственные бронзолитейные и ювелирные мастерские [Белавин, Крыласова, 2008, с. 502]. Дело в том, что в Предуралье вещи, выполненные в «стиле блях», не найдены. В начале II тыс. н.э. там массово изготавливали круглые бляхи из тонких серебряных или бронзовых пластин; их ареал имеет достаточно четкие границы. Многие бляхи из пластин обнаружены в Зауралье и Нижнем Приобье. Но с группой литых блях их объединяет одно – и те, и другие являют- ся крупными круглыми бляхами с петлей/отверстием для подвешивания.

Вопрос о том, как именно носили и использовали круглые бляхи из пластин, непростой. С учетом формы и декора изделия подвешивались на груди. Известно об обнаружении крупной круглой бляхи на груди погребенного еще в кулайскую эпоху [Борзунов, Чемякин, 2006, с. 103]. Примерно тем же временем, что и анализируемые бляхи, датируется серия фигурок, сидящих, редко – стоящих антропоморфных существ, выполненных из обожженной глины. Персонажи одеты в меховую одежду с орнаментом, у некоторых показаны украшения [Угорское наследие…, 1994, с. 74, рис. 21]. На груди отдельных персонажей изображены крупные круглые бляхи [Там же, с. 74; Викторова, 2008, с. 142; Приступа, 2008, с. 42, 83; Чикунова, 2014, с. 56, рис. 5, 2 ; с. 58, рис. 7, 10 , 13 ]. И.Ю. Чикунова, выделяя несколько зон распространения глиняных фигурок, делает важное для нашего сюжета замечание: именно в северном ареале «чаще всего встречаются… изображения украшений в виде круглых блях» [2014, с. 62].

Представить себе, как именно но сили круглые бляхи в эпоху Средневековья, могут помочь данные о современной культовой практике обских угров: известно несколько изображений местных божеств или духов-покровителей, на груди которых подвешены круглые небольшие блюдца из серебра или меди [Бауло, 2009, с. 10, 13]. Бляхи-подвески и зеркала использовались в погребальной практике населения, оставившего несколько могильников XIX в. в низовьях Оби [Мурашко, Кренке, 2001, с. 55]. Исследователи отмечают, что бляхи служили преимущественно украшениями и амулетами. «По-видимому, именно в качестве амулетов их клали на сердце погребенных мужчин… Бляхи из медных сплавов встречены в 162 погребениях (общее количество блях – 580)» [Там же].

Заключение

Бляха с изображением антропоморфного персонажа с двумя птицами и знаками в виде солнца и луны по обеим сторонам от головы принадлежит к довольно многочисленной группе отлитых из бронзы и серебра блях с изображением антропоморфных персонажей (5 шт.), фантастических животных – грифонов или иных фантастических образов (8 шт.), а также хищных птиц (5 шт.). На одной бляхе изображена сцена, в которой участвуют распластанный медведь, рыба и две змеи, еще на одной – северный олень. Диаметр изделий от 6,3 до 16,8 см. Но наиболее часто встречаются бляхи диаметром ок. 10–11 см. В настоящее время известно 20 блях, датируемых в пределах X–XII вв.

Приемы оформления блях и иконография персонажей очень близки. Сходство проявляется в оформлении края блях (витой, иногда двойной кант или кант из перлов), в изображении антропоморфных персонажей анфас с непропорционально большими головами в шлемах и лицевых масках, в подчеркивании линии плеча и т.д. Птиц, за исключением филинов, всегда изображали в профиль, с непропорционально большими клювами и когтями на лапах, поднятыми крыльями (возможно, чтобы подчеркнуть их агрессивное состояние).

Ареал рассматриваемых блях – северо-западные районы Западной Сибири. Бляхи чаще всего входили в состав кладов или культовой атрибутики средневековых и современных святилищ обских угров. Лишь три бляхи (с изображением филинов и грифона) обнаружены в погребениях Сайгатинского IV и VI могильников. Наиболее вероятно, что мастера, отливавшие бляхи, проживали в районах Северного Зауралья – Северо-Западного Приобья.

Список литературы "Хозяйку берегущая" - бляха с изображением антропоморфного персонажа из села Шурышкары Ямало-Ненецкого автономного округа

- Бауло А.В. Атрибутика и миф: Металл в обрядах обских угров. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. - 158 с.

- Бауло А.В. «Тобольское серебро» в обрядах вогулов и остяков. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. -176 с.

- Бауло А.В. Древняя бронза из этнографических комплексов и случайных сборов. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. - 258 с.

- Белавин А. М., Крыласова Н.Б. Древняя Афкула: Археологический комплекс у с. Рождественск. Археология Пермского края. - Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2008. -600 с. - (Свод археол. источников; вып. 1).

- Борзунов В.А., Чемякин Ю.П Ранний железный век таежного Обь-Иртышья: итоги и перспективы исследований // Археологическое наследие Югры. Пленарный докл. II Север. археол. конгр. - Екатеринбург; Ханты-Мансийск, 2006. - С. 68-108