Христианская семантика в испанском детском портрете представителей правящей династии XVI-XVII веков

Автор: Морозова Анна Валентиновна

Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda

Рубрика: Культурология

Статья в выпуске: 2 (14), 2022 года.

Бесплатный доступ

Христианское миропонимание, мировоззрение, отношение, безусловно, лежало в основе многих, если не всех, форм культуры не только средневекового, но и раннего нового времени в Западной Европе. Именно оно и, конкретнее, христианское отношение к детям, определило характер понимания ребенка и специфику истолкования образа модели в западно-европейском детском портрете. Остановимся в первую очередь на репрезентативных портретах представителей правящей семьи и правящей династии, портретах принцев и принцесс, инфант и инфантов Испании. Используя компаративистский метод анализа, в аспекте иконографии сравним образы детей в религиозном искусстве и светские детские портреты испанской художественной школы. В искусстве католических стран, и особенно в искусстве Испании, чувствуется христианская подоплека в интерпретации иконографии детской модели. Инфанты уподоблялись святым детям, их иконография ставилась в параллель с иконографией святых, а образы приобретали несомненную религиозную коннотацию.

Западноевропейское изобразительное искусство, раннее новое время, образы святых детей, детский репрезентативный портрет, католическое искусство, искусство испании

Короткий адрес: https://sciup.org/140294925

IDR: 140294925 | УДК: 7.034(460):75.041.5:27-526.62 | DOI: 10.47132/2541-9587_2022_2_200

Текст научной статьи Христианская семантика в испанском детском портрете представителей правящей династии XVI-XVII веков

About the author: Anna Valentinovna Morozova

Doctor of Culturology, Candidate of Art Studies, Associate Professor, Associate Professor of the Department of History of West European Art of the Institute of History of Saint-Petersburg State University.

The article was submitted 15.02.2022; approved after reviewing 07.03.2022; accepted for publication 15.03.2022.

Проблематика детства, детских образов и детского портрета уже не одно десятилетие находится в центре внимания исследователей. Этой теме посвящены фундаментальные монографии1 и диссертации2, в которых их авторы, как правило, рассматривают проблематику детства и детских образов в искус -стве в контексте светской культуры. Однако в эпоху раннего нового времени, безусловно, велика была сила воздействия христианского мировоззрения, специфика которого позволяет многое объяснить и в светских жанрах искусства и в культуре, особенно католических стран и прежде всего Испании, население которой отличалось, в силу особенностей испанской истории, повышенной религиозностью. Такой угол зрения позволяет совершенно по-новому взглянуть на испанскую культуру и увидеть в портретах инфантов и инфант не грустные, замученные строгим этикетом модели, изображенные в соответствии с быстро приедающимися неподготовленному зрителю повторяющимися схемами, а полнокровные образы, по мысли их заказчиков и творцов, должные донести до зрителя интеллектуально-насыщенное образное и смысловое послание.

Как справедливо замечает основоположник рассмотрения «детского вопроса» в культуре Ф. Арьес, ребенок начинает осознаваться в европейском обществе как самостоятельная социальная единица лишь начиная с XV‒XVI вв., тогда же как следствие изменения отношения к ребенку появляется чувство семьи: «Иконографический анализ, — пишет исследователь, — наводит на мысль, что в средние века не существовало чувства семьи, что оно появилось лишь в XV-XVI вв. и окончательно оформилось в XVII в.»3. Переоценка места и роли ребенка в обществе и семье ведет к переоценке его значения в культуре и религии.

Например, как справедливо полагают исследователи4, детский образ «Портрета Клариссы Строцци», представленной Тицианом в возрасте двух лет (Ок. 1542, Берлинская картинная галерея), являлся для художника воплощением душевной чистоты и непорочности. В отличие от всех других парадных портретов детей в творчестве Тициана, Кларисса представлена детски-непосредственной и импульсивной, в ее облике отсутствует поза и художник не стремится представить ее в качестве уменьшенной копии взрослого. Белые одежды девочки, перекликающиеся с образом лебедей на дальнем плане картины, оттеняемые темным тоном дикой природы фона, усиливают это впечатление чарующей нежности и чистоты.

В связи с упрочением именно такого образа детства как периода непорочности, а для святых персонажей и божественной мудрости, возраст изображения Мадонны в итальянском и испанском искусстве получает в XVI-XVII вв. тенденцию к уменьшению5. Мадонну-девочку мы встречаем в «Мадонне Бенуа» Леонардо да Винчи (ок. 1478-1480, Гос. Эрмитаж, С.-Петербург). Мадонны «Непорочных зачатий» Сурбарана (например, «Непорочное зачатие», 1630 г., из музея Прадо в Мадриде) и Мурильо (например, «Непорочное зачатие», 1680 г., из Эрмитажа в С.- Петербурге) постепенно становятся все моложе и моложе. Большую популярность приобретают образы святых младенцев Христа и Иоанна Крестителя, особенно в творчестве Мурильо (например, «Дети с раковиной. Младенец Христос и Иоанн Креститель», 1670-е, Прадо, Мадрид). И образы святых мужей в связи с указанной тенденцией в религиозной живописи зачастую обретают женские и детские черты нежности и трепетности. Становится популярен образ св. Иосифа с младенцем Христом на руках (например, Гвидо Рени «Св. Иосиф с младенцем Христом на руках», 1635 г., из Эрмитажа в С.- Петербурге).

Важно, что в итальянской и испанской художественных школах XVI-XVII вв. не получает распространения образ Святого семейства, представленного в будничной обстановке. Изображения Святого семейства отличаются

Б. Э. Мурильо.

Непорочное зачатие. 1680. Эрмитаж. С.- Петербург

Б. Э. Мурильо. Дети с раковиной. Младенец Христос и Иоанн Креститель. 1670-е. Прадо, Мадрид

торжественностью и возвышенностью тона. Но сама тематика изображений Святого семейства становится в это время необычайно популярной и повсеместно встречающейся.

Разумеется, такая переоценка образа ребенка, нашедшая яркое выражение в религиозном искусстве, не могла не повлиять на иконографию и семантику репрезентативного детского портрета, в первую очередь представителей правящих династий. Остановимся подробнее на испанском детском портрете и его религиозных коннотациях.

В абсолютистской Испании государь по еще средневековой традиции продолжает считаться наместником Бога на земле. Поэтому не удивительно, что иконография парадных детских портретов инфант и инфантов, получивших распространение именно в XVI‒XVII вв., подражает иконографии изображения святых детей. Королевские дети представлены в искусстве этого

А. Санчес Коэльо. Портрет инфант Изабеллы Клары Эухении и Каталины Микаэлы. 1575. Прадо, Мадрид

времени как маленькие взрослые в плане их серьезности, сдержанности и самообладания, а также в плане костюмов и антуража, которые по покрою платья и характеру атрибутов мало отличаются от взрослых. В качестве примера можно привести многочисленные детские портреты представителей королевской семьи придворных испанских живописцев XVI‒ XVII вв. Алонсо Санчеса Коэльо, Пантохи де ла Круса, Диего Веласкеса, Бартоломе Гонсалеса и других. Например, в «Портрете инфант Изабеллы Клары Эухении и Каталины Микаэлы» Алонсо Санчеса Коэльо (1575, Прадо,

Мадрид) дочери Филиппа II представлены рядом со столом, размеры которого намеренно уменьшены, не создавая контраст с невысоким ростом детей; одежда, позы, знаменитое испанское sosiego (умение владеть собой), — все соответствует взрослым стандартам стиля жизни испанского двора.

На детских портретах инфант и инфантов дети никогда не улыбаются и не играют в игрушки, даже если и держат их в своих руках. Начиная с правления Филиппа III игрушки в королевских детских портретах в принципе исчезают. Хотя понятно, что это вовсе не означает, что королевские дети ни во что не играли, ничем не забавлялись и никогда не смеялись. В современных трактатах их авторы указывали, что «улыбка никакой возраст украшать не может, тем более детский»6. Подчеркивалось, что улыбка осуждается Священным Писанием, так как ассоциируется с сумасшедшими и глупцами, на чем настаивали такие авторы XVI в., как Пинеда и Эразм Роттердамский7. Эразм, в свою очередь, в одном из своих дидактических трактатов советовал следить за тем, чтобы губы у воспитанника «легко целовались друг с другом», что, с его точки зрения, было важно для выработки достойной привычки8, т. е. раскрывать рот в смехе или растягивать в улыбке считалось недостойным. Часто в детских портретах инфантов появляются собачки, обезьянки, щеглы. Но дети никогда не представлены забавляющимися с ними, так как именно серьезность должна была свидетельствовать о мудрости и высоте интеллекта изображенных моделей.

В испанской школе живописи портрет как самостоятельный жанр появился достаточно поздно, а детский портрет еще позже. До нас не дошло ни одного детского портрета принца Филиппа, будущего испанского короля Филиппа II, хотя сохранились портреты его отца и деда детьми (правда, не в младенческом возрасте и выполненные в период их жизни не в Испании). Однако, начиная с детей Филиппа II, количество таких портретов начинает расти буквально в геометрической прогрессии, как крупноформатных, так и миниатюрных, а, начиная с Филиппа III, появляется огромное количество портретов детей буквально с младенческого возраста. И затем дети портретируются постоянно в разном возрасте по мере их взросления. Но и мла-денцы9 изображаются такими же серьезными и сдержанными, как и их более старшие братья и сестры.

В иконографии изображения младенца Христа в это время получает распространение образ обнаженного ребенка Христа, сидящего на красной подушке, иногда со щеглом (символом Страстей Спасителя из-за красного цвета крыльев и приписываемой этой птице склонности к чертополоху). Причем, образ младенца Христа максимально очеловечивался, в том числе и за счет помещавшихся в его изображения амулетов из коралла, подобные которым надевали в то время на пояс или в качестве подвески маленьким детям. В Дескальсас Реалес в Мадриде хранится анонимное изображение ребенка «a lo divino» (на божественный лад). Ранее исследователи склонялись к тому, что это Христос, но теперь возобладала точка зрения, что, возможно, это изображение кого-то из сыновей Филиппа III, весьма возможно, даже будущего Филиппа IV10. Есть документальные свидетельства того, что королева Маргарита Австрийская, супруга Филиппа III, заказывала живописцу Хуану Пантохе де ла Крусу свои портреты «a lo divino»: «Рождество Девы» (1603), «Рождество Христа» (1603), «Благовещение» (1604), — в которых королева представала как Дева Мария. А биографы королевы неоднократно указывали на созвучие между событиями Священной истории и датами рождения членов королевской семьи11. Про будущего Филиппа IV писали, что «он родился в святой день четверга Святой недели»12. Г. К. Дельгадо обоснованно предполагает, что именно поэтому, возможно, принц был изображен с символами страстей: короной, щеглом и шаром- державой, так как, если его мать идентифицировалась в живописных образах с Богоматерью, то будущий король в этом контексте вполне мог идентифицироваться с Христом13.

А. Бронзино. Портрет Бии Медичи. 1542. Галерея Уффици. Флоренция

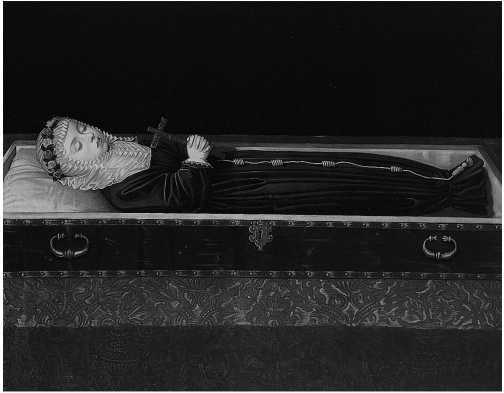

В свете христианского мировоззрения понятно, что важны были не только выжившие дети, сумевшие достигнуть взрослого возраста. Для семьи имело значение общее количество родившихся душ и, соответственно, каждый умиравший ребенок оплакивался родными отдельно. Известны примеры групповых портретов членов семьи (как правило, кисти северных мастеров, где этот жанр получил особое распространение), на которых изображены не только живые дети, но и умершие, и в подписях указано общее количество детей, с учетом как живых, так и ушедших14. В итальянской и северной художественных школах была принята иконография изображения умерших детей живыми (вспомним, например, «Портрет Бии де Медичи» Аньоло Бронзино из музея Уффици во Флоренции) или спящими. На факт их смерти могла ука зывать либо обнаженность изображенного, либо закрытые глаза, либо веночек из роз или розмарина на голове. В Испании же, с ее повышенной набожностью, распространяется иконография изображения умершего ребенка как почившего в гробу с закрытыми глазами и, как правило, в монашеской одежде францисканского ордена15. Несколько изображений с подобной иконографией находится в собрании мадридского монастыря Дескальсас Реалес, куда уходили на покой (а потом там находили и вечное упокоение) женщины из королевской семьи и куда навещать их и получать уроки набожности приезжали королевские дети. В собрании королевского мадридского Алькасара в XVII в. тоже числились отдельные портреты умерших детей16. (Интересно, что подобная иконография изображения взрослых представителей семьи в живописи Испании широкого распространения не получила17.) Привыкшие к почитанию образа умершего Христа испанцы почитали и умерших младенцев, души которых, по их вере, сразу попадали на небеса. О посмертном портрете инфанты Марии, прожившей только месяц дочери Филиппа III и Маргариты Австрийской, известно, что с него было сделано шесть копий, которые были разосланы различным родственникам испанских Габсбургов по всей Европе. Причем одна из этих копий была заказана королевой Маргаритой через четыре года после смерти инфанты с целью подарить ее своей подруге Марии Сидонии, графине де Барахас, вместе с другими портретами своих детей18.

Подобной иконографии в детских портретах других сословий испанского общества и в детских портретах других национальных школ живописи не встречается. В данной иконографии, возможно, присутствовали определенные аналогии со сценой Успения Богоматери.

В монашеской одежде того или иного ордена детей королевских семей испанские художники портретировали и при

Б. Гонсалес.

Инфанта Маргарита Франсиска (умершая в возрасте семи лет дочь Филиппа III и Маргариты Австрийской). 1617.

Монастырь Дескальсас Реалес

жизни (например, в портрете кисти

Андреса Лопеса Поланко инфантов Карлоса и Фернандо 1610 г. из Фонда Якобер инфант Карлос изображен в одеждах доминиканского ордена, а на портрете инфанты Аны Маурисии 1602 г. из Музея истории искусства Вены модель в возрасте девяти месяцев представлена в одеждах ордена Непорочного зачатия), так как считалось, что святой или святая, в одежду которых облачали ребенка, будет ему покровительствовать и защищать от всевозможных напастей.

Любопытно, что групповых семейных портретов королевской семьи испанская живопись XVII в. нам не оставила. Хотя известно по опубликованным письмам, что родственные связи в королевских семьях были сильны- ми, короли интересовались даже мелочами, касающимися жизни их детей и внуков, вместе со здоровыми детьми семьи ездили в недалекие паломничества молиться о здоровье своих болящих детей; если в связи с матримониальной политикой Габсбургов повзрослевшим инфантам приходилось уезжать в другие страны, они поддерживали с родственниками переписку и с нетерпением ждали от них портреты, в том числе и своих племянников и племянниц. Но события реальной жизни испанского королевского двора далеко не всегда находили свое отражение в искусстве и не репрезентировались в культуре.

Некоролевские испанские семейные портреты тоже немногочисленны. Например, это «Портрет семьи художника» Х. Б. Мартинеса дель Масо (1665, Музей истории искусства, Вена), ученика и зятя Веласкеса. Правда, как сейчас считается, на нем представлены только дети Масо от нескольких его браков, а сам он и его супруги на полотне отсутствуют19. Единственный дошедший до нас портрет, по иконографии приближающийся к групповому, — это «Менины» Д. Веласкеса (1656, Прадо, Мадрид). Но, в отличие от, явно

Д. Веласкес.

Менины. 1656–1657. Прадо, Мадрид

по образцу картины Веласкеса, написанного «Портрета семьи Карла IV» Ф. Гойи (1800‒1801, Прадо, Мадрид), в «Менинах» мы видим только инфанту и окружающих ее придворных. Король и королева даны как слабые отражения в зеркале, а остальные дети Филиппа IV и вообще не представлены. В то время как у Гойи свое место в картине найдут не только Карл IV с супругой, но и ближайшие старшие родственники короля, а также все дети и их жены и невесты. Королевская семья в Испании XVII в. считалась почти столь же сакральной, как и Святое семейство, и поэтому не могла быть представлена в будничных коллизиях дворцовой обстановки. Только в Зале королевств Буэн

Ретиро Веласкес в 1635‒1636 гг.

создал ансамбль, включивший в себя портреты Филиппа III, Маргариты Австрийской и Филиппа IV, Елизаветы Бурбон и наследника испанского престола Бальтасара Карлоса (все портреты в Прадо, Мадрид). Но модели

«не скучены» на одном холсте, а каждый из них представлен на своем соб- ственном полотне.

В отличие от иконографии семейного портрета, достаточно распространенной на севере Европы и в Италии, в Испании прижилась иконография парных или даже тройных портретов королевских детей, хорошо просматри-

Ф. Гойя. Портрет семьи Карла IV. 1800–1801. Прадо, Мадрид

вающаяся в тех портретах, на которые мы уже не раз ссылались в этой статье. Возможно, здесь опять же повлияла иконография изображений религиозных младенцев Христа и Иоанна Крестителя, которая стала особенно популярна в Испании XVII в.

Таким образом, вначале изменение социального статуса ребенка повлияло на интерес к образам святых младенцев и детей в религиозном искусстве, а христианское возвышенное истолкование ребенка как олицетворения божественной мудрости и чистоты сказалось на интерпретации образа ребенка в репрезентативном детском портрете, особенно, если это были портреты представителей королевской семьи. Как хорошо видно на испанских портретах инфант и инфантов, дети в таких портретах предстают как олицетворение мудрости, серьезности и добродетели. Их позы отличаются статичностью и почти иконной застылостью. Они никогда не изображались играющими или улыбающимися. В портретах наследника престола, принца, была задействована художниками иконография изображения младенца Христа на карминного цвета подушке с религиозными символами в виде короны, щегла и державы. По всей видимости, только в Испании, единственной из всех европейских стран, где дух католической веры, в силу особенностей испанской истории, был наиболее сильным, возникла иконография изображения умерших детей в гробу, возможно подразумевавшая ассоциации со сценами Успения Богоматери. Подобная иконография включала в себя использование одеяния францисканского ордена. Одежды религиозных орденов проникают и в парадные изображения здравствующих инфантов и инфант, поскольку в этих облачениях видели гарантию покровительства тех святых, которым были посвящены ордена. Так как король в Испании в раннее новое время осознавался как наместник Бога на земле, в испанской художественной школе XVII в. не использовалась иконография портрета королевской семьи. То есть, дети практически не изображаются со своими родителями, хотя иногда представлены в парных или тройных портретах со своими братьями и сестрами, опять же, возможно, наподобие святых младенцев Христа и Иоанна Крестителя, парные портреты которых получили особое распространение именно в эпоху барокко и прежде всего в испанской живописи. Соответственно, в репрезентативных портретах испанских королевских детей незримо присутствуют те религиозные коннотации, которые были хорошо понятны их современникам и которые возносили образы инфантов и инфант на почти божественную высоту.

Список литературы Христианская семантика в испанском детском портрете представителей правящей династии XVI-XVII веков

- Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке / Пер. с франц. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1999. 416 с.

- Морозова А. В. Европейский романтизм и испанская живопись: от Рафаэля Санти к «испанскому Рафаэлю» // Новое искусствознание. 2019. № 2. C. 30–35.

- Морозова А. В. Изображения детей в мадридском королевском Алькасаре в XVII в. // Электронный сборник материалов Всероссийской конференции по естественным и гуманитарным наукам «Наука СПбГУ — 2021» [В печати].

- Павленская Е. А. Образы детей в испанском парадном портрете рубежа XVI–XVII вв. // Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2011. № 2. С. 104‒110.

- Черняк Е. А. Детский портрет в европейской живописи XV–XVI веков: дисс. … канд. искусствоведения. М., 2013. 392 с.

- Ariès Ph. L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Plon, 1960. 503 p.

- Coolidge G. E., Warner L. Evolving Families: Realities and Images of Stepfamilies, Remarriage, and Half-Siblings in Early Modern Spain // Gendered Temporalities in the Early Modern World / Ed. by M. Wiesner-Hanks. Amsterdam, 2018. P. 235‒258.

- Delgado G. C. Retratos infantiles en el reinado de Felipe III y Margarita de Austria: entre el afecto y la politica // Anuario del Departamento de Historia y Teoria del Arte. 2013. Vol. 25. P. 23‒42.

- Freedman L. Titian’s Portrait of Clarissa Strozzi: The State Portrait of a Child // Jahrbuch der Berliner Museen. 1989. Bd. 31. P. 165‒180.

- Mander R., Marshall R. K. An historical analysis of the role of paintings and photographs in comforting bereaved parents // Midwifery. 2003. Vol. 19. 230–242.

- The Formation of the Child in Early Modern Spain / Ed. by G. E. Coolidge. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2014. 320 p.

- Torre F. J. de la. El retrato en miniature español bajo los reinados de Felipe II b Felipe III. Malaga, 2009. 278 p.