Христианская символика в археологических древностях эпохи Средневековья в Пермском Приуралье

Автор: Головчанский Г.П., Мельничук А.Ф.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология Урала и Поволжья

Статья в выпуске: 1 (40), 2018 года.

Бесплатный доступ

На археологическом материале показаны процесс столкновения религиозных идеологий язычества и христианства, начало христианизации территорий Пермского Приуралья. В процессе появления христианских символов в раннем Средневековье в Верхнем Прикамье можно выделить три этапа. Первый этап (третья четверть - конец I тыс.) связан с проникновением в Верхнее Прикамье и Сылвенско - Иренское поречье драгоценной утвари, серебряной посуды и монетного материала из Средней Азии и Восточной Римской империи. Эти артефакты дали толчок к появлению в декоративном убранстве женского костюма неволинской и ломоватовской культур (VIII-IX вв.) крестовидных подвесок. Второй этап (XI- XIV вв.) связан с Древней Русью, которая оказывала большое влияние не только на ближнюю западно - финскую первобытную периферию, но и на дальние восточно - финские общины бассейна Северной Двины и Верхней Камы. Именно из северных областей Древней Руси шел поток западноевропейского монетного серебра. Следует полагать, что на данную территорию уже проникали христиане. Их появление на соседних с Верхним Прикамьем территориях бассейна р. Вычегды отмечается уже с XII в. Однако говорить о деятельности православных миссионеров на территории Перми Великой до XV в. преждевременно. Местное население в это время могло приобщаться к христианской символике, применяя ее для своих сакральных языческих нужд. Третий этап (XV-XVI вв.) связан с началом христианизации Перми Великой, о чем свидетельствуют христианские ©предметы личного благочестияª и наличие христианских некрополей.

Пермское приуралье, средневековье, христианизация, символика, предметы личного благочестия

Короткий адрес: https://sciup.org/147203844

IDR: 147203844 | УДК: 903.18:23/28 | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-1-101-108

Текст научной статьи Христианская символика в археологических древностях эпохи Средневековья в Пермском Приуралье

Начало христианизации на территории Пермского Приуралья в соответствии с данными летописных источников традиционно связывают с двухактным обрядом крещения пермских коми в Северном Прикамье в 1455 (епископ Питирим) и 1462 гг. (епископ Иона) (Вычегодско-Вымская…, 1958, с. 261). Процесс приобщения Перми Великой к христианской вере затянулся на столетия, и только с появлением сети монастырей и приходов, развитием городских центров (Чердынь и Соль Камская) и созданием обширной строгановской вотчины к XVII в. мы можем говорить (с множеством оговорок) о завершении евангелизации местных неофитов [ Оборин , с. 1990, с. 83–93] Головчанский , 2007, с. 103–108].

Остро встает проблема адекватной интерпретации имеющихся археологических данных. Мы осознаем, что находка одной или даже нескольких вещей, относящихся к христианскому культу, не позволяет говорить о проникновении именно христианской традиции в древний социум: эти вещи могли использоваться не по прямому назначению. Нательный крест вполне мог выполнять функции оберега и в религиозной практике христианина, и в мифологической традиции язычника. Вместе с тем даже искаженное восприятие культовых элементов монотеистической религии создает (быть может, очень зыбкую) почву для дальнейшего продвижения и укоренения её в языческих обществах.

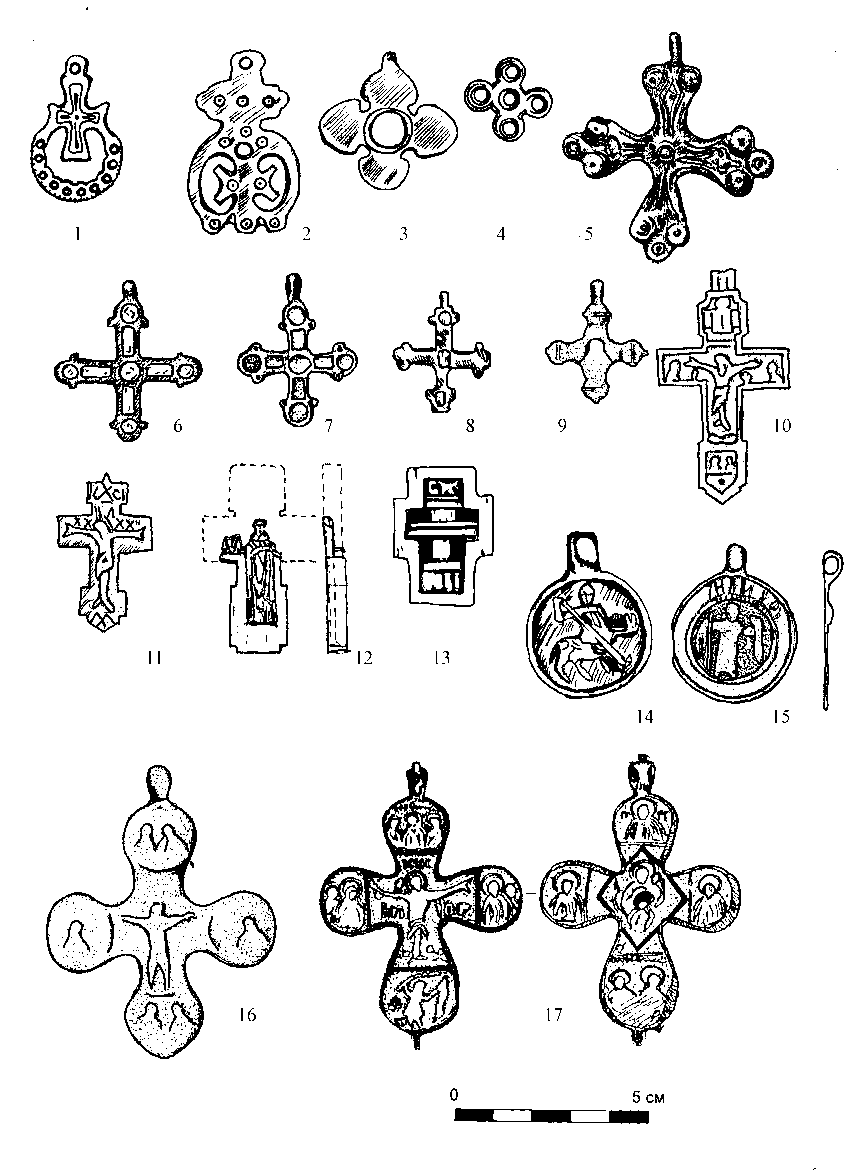

Первое проявление христианских символов в раннесредневековых древностях Пермского Приуралья отмечается в материалах Неволинского могильника. В пяти погребениях некрополя обнаружены восемь оригинальных прорезных подвесок, в верхней части которых чётко изображены кресты, близкие к «мальтийским» (рис. 1, 1, 2 ) [ Голдина, Водолаго , 1990, табл. XXXIX, рис.22; Иванов, 2002]. Эти декоративные предметы А.Г. Иванов связывает с торгово-обменными

отношениями раннесредневекового населения региона с государствами Средней Азии, «где была известна миссионерская деятельность несторианцев» [ Иванов , 2002, с 120]. А. М. Белавин попытался расширить территорию этой деятельности, указав на «возможность проникновения христианского несторианского миссионера в Кунгурскую лесостепь VIII в.» [ Белавин, 2004, с. 24], с чем мы не можем согласиться. Известно, что во второй половине I тыс. в Верхнем Прикамье у местного населения имелись образцы среднеазиатской и восточно-римской торевтики, включая ромейский монетный материал с изображениями христианских символов [ Мельничук, Вильданов и др., 2015, с. 21–35]. Это могло сказаться на использовании крестовидных образов в качестве утилитарных декоративных элементов. На памятниках неволинской и ломоватовской культур в женском костюме наблюдается распространение разнообразных крестовидных подвесок (рис. 1, 3, 4 ) [ Голдина , 1985, табл. ХХ, 1–5; Голдина, Водолаго, 1990, табл. XXXVIII, с. 23, 28, 29].

В качестве примера находок восточной торевтики в Верхнем Прикамье следует упомянуть согдийское блюдо с сценой осады крепости VII–VIII вв. (IX–X вв. по Б.И. Маршаку) из второго Мало-Аниковского клада. На этом сосуде есть «изображение монументального среднеазиатского кешка. Принадлежность хозяина замка к несторианскому или по крайней мере к христианскому культу угадывается по резным так называемым "георгиевским крестам", в обилии украшавшим фасады строения. Аналоги "замка с крестами" прослеживаются в настенных росписях доисламского Пенджикента» [Железняков… 2017]. Б. И. Маршак считает, что эта драгоценная утварь скорее всего изготовлена согдийцами-христианами [ Маршак, 1971, с. 11]. В д. Сальниково (бассейн р. Косы, Коми-Пермяцкий округ) найдено восточно-римское блюдо с изображением «георгиевского» креста эпохи императора Анастасия I (491–518 гг.). В ареале ломоватовской культуры известно еще три ромейских сосуда с изображением креста в венке [ Мельничук и др. 2015, с. 22, 23]. Таким образом, христианские символы, связанные с удаленными конфессиональными общинами Восточной Римской империи и государств Средней Азии (несториане) не являются свидетельством какой-то миссионерской деятельности на территории дальней первобытной периферии.

Ранние христианские кресты и образы, обладающие определенной сакральной спецификой (обереги), появляются довольно рано в Верхнем Прикамье (XII–XIII вв.). Основной поток этих предметов шёл из северных областей Древней Руси [ Мельничук, Оборин, 1989, с. 79]. Перед этим в XI в. в Верхнее Прикамье в обилии поступают серебряные западноевропейские денарии с изображение креста на реверсе монет [ Мельничук , 2005, с. 185].

Наиболее ранней группой вещей, связанных с христианским культом и обнаруженных на территории Верхнего Прикамья, следует считать так называемые крестовидные подвески скандинавского типа. Всего известны две такие находки: одна – близ д. Старица (Гайнский район), другая – на территории бывшего Чердынского уезда (рис. 1, 5) [ Спицин , 1902, табл.VIII, с. 8].

В Древней Руси эти крестовидные подвески использовались как нагрудные украшения, входили в часть ожерелий, иногда прикреплялись к поясу. Зафиксировано их ношение на длинной цепочке у правого плеча. Связь этих подвесок с христианским культом и обрядностью определяется их находками в женских погребениях древнерусских курганов [ Рябинин, 1986, с. 75,76], где они лежали на груди погребенных, по предположению М. В. Фехнер, выполняя функции нательных христианских крестов [ Фехнер , 1968, с.213]. В районах северо-западной Руси роявление подвесок связано с крещением местного населения ( Колпакова , 2007, с. 17).

Крестовидные подвески были распространены на территории Северо-Западной и СевероВосточной Руси, а также в Северной Европе и Прибалтике и датируются концом X – началом XII в. [Ж уржалина, 1961, с.132]. Подвески-крестики скандинавского типа (69 экз.) обнаружены на 32 археологических памятниках Древней Руси. Наибольшее число находок этих украшений отмечено в бассейне Верхнего Днепра, Сожа и Ипути, на бывшей территории радимичей [ Фехнер , 1968, с. 211, 212]. Часто они встречались на территории бывшего Ярославльского уезда Смоленской губернии, где, по данным Н.П. Журжалиной, найдено 26 этих украшений [Ж уржалина, 1961, с.131, 132]. Крестовидные подвески (13 экз.) отмечены и во владимирских курганах. По мнению М.В.Фехнер, данные крестики-привески не имели ничего общего со скандинавским импортом и изготавливались на территории Древней Руси, но центры их производства до сих пор не выявлены [ Фехнер , 1968, с. 211].

Появление крестовидных привесок на территории Верхнего Прикамья, вероятно, датируется концом XII в. (по верхней границе бытования их на территории Древней Руси). Эти предметы могли попасть как из Владимиро-Суздальской земли, так и из Новгорода по Сухоно-Вычегодскому пути, затем из Вычегды по Сысоле в Верхнее Прикамье. Уточнить их пути проникновения пока не представляется возможным: крестовидные привески скандинавского типа до сих пор не обнаружены на памятниках вымской культуры, Волжской Булгарии, Удмуртии и Вятской земли.

Следующая группа вещей, относящаяся к раннему периоду проникновения элементов христианской культуры в Верхнее Прикамье, – древнерусские привески-крестики с желтой выемчатой эмалью. В Пермском крае обнаружено три таких крестика, относящихся к типу трехлопастноконечных. Они были обнаружены в Елевском, Михалевском могильниках и бывшей Гайнской волости (рис. 1, 6–8) [ Спицин 1902, табл. VIII, с. 1].

По данным В.А. Мальм, подобные крестики на территории Древней Руси обнаружены более чем на 20 памятниках, где отмечено 47 находок. Кроме района Киева они обнаружены на Белозерье, в селе Рюриково Городище около Новгорода, в окрестностях Костромы, Старой Рязани, Курска [ Мальм , 1968, с. 115, рис. 1, 1 ]. Производство крестиков с выемчатыми желтыми эмалями было налажено в XI в., а расцвет их производства относится к XII в. Ко второй половине XIII в., после монгольского нашествия, они выходят из обихода [ Мальм , 1968, с. 117].

Крестики с выемчатой эмалью служили украшением и входили в состав ожерелий из бус женских захоронений. Они были оберегами, что подтверждается находками их вместе с различными амулетами. Но обнаружение этих крестиков в составе мужских погребений, по мнению В.А.Мальм, указывает на возможность их использования в качестве христианской символики [ Мальм , 1968, с. 116].

Появление крестиков с желтой выемчатой эмалью на территории Верхнего Прикамья относится, вероятно, к XI в. и связано с проникновением их из Новгородских земель или областей Костромского Поволжья по Сухоно-Вычегодскому пути. О западном пути проникновения крестиков на территорию Верхнего Прикамья свидетельствует состав вещей муромско-мерянского типа и приладожского происхождения (XI–XII вв.), зафиксированных в Михалевском и Елевском могильниках.

Рассмотренные нами «скандинавские» и выемчато-эмалированные кресты, хотя и принадлежат к христианской традиции, ни в коей мере не служат доказательством раннего крещения предков коми-пермяков. Вероятно, они являлись элементами женских украшений или служили языческими оберегами в рамках господствующего в среде населения родановской культуры языческого культа.

К вещам, традиционным для христианства, являвшимся частью его обрядовой практики, стоит отнести нательные кресты.

Процесс появления ранних нательных крестов в Верхнем Прикамье, очевидно, протекал в тех же рамках, отмеченных Ю. В. Колпаковой при христианизации Псковской земли: «Имело место не только появление совершенно новых культовых предметов, но постепенное превращение первоначально чуждых культуре населения Псковской земли христианских символов из декоративных предметов в предметы благочестия, осмысленные в рамках литургии (в широком смысле) . Одновременно с этим специфика христианизации заключалась и в частичном опережении духовных инноваций материальными, когда ношение предметов культа в ряде случаев могло не означать перемены в мировоззрении владельца » (выделено нами. – Г.Г., А.М.) [ Колпакова, 2007, с. 3].

Датировка нательных крестов из-за многообразия их типов и оформления лицевой части довольно сложна. Их хронология затруднена также тем, что при классификации крестов различных веков фиксируется обращение к старым формам, известны также многочисленные реплики, повторяющие очертания архаичных предметов личного благочестия. Мы рассмотрим ряд нательных крестов, обнаруженных на территории Верхнего Прикамья в доколонизационное время и в ранний период христианизации Перми Великой (XIII – XVI вв.).

Одним из самых ранних образцов нательных крестов в Верхнем Прикамье является бронзовый крестик с утолщенными профилированными концами, четырехконечный, равносторонний с овальным средокрестием, украшенный стилизованным изображением святого, найденный на Городищенском городище близ г. Соликамска (рис. 1, 9 ) [ Белавин , 1986, с. 137, рис.

4, 15]. Подобные ему кресты найдены в слое XI Новгорода [ Седова, 1959, с. 96]. Существует мнение, что это самый распространенный тип из ранних христианских крестов на территории Древней Руси [ Рябинин, 1986, с.74].

Христианские символы в материальной культуре Пермского Приуралья.

1,2 – прорезные подвески из Неволинского могильника; 3, 4 – крестовидные подвески; 5 – крестовидная подвеска из д. Старица (Гайнская волость); 6–8 – древнерусские привески-крестики с желтой выемчатой эмалью (Гайнская волость); 9 – нательный крест из Городищенского городища;

10 – энколпион (Искорское городище); 11 – крест с рельефным изображением Христа (Искорское городище); 12 – костяной крест из с.Редикор; 13 – костяной крест из с.Пыскор; 14 – медный медальон с изображением Георгия Победоносца; 15 – медный медальон с изображением архангела Михаила (Городищенское городище); 16 – медный крест XV–начала XVI в. (Гайнская волость); 17 – медный крест XV–нач. XVI в. (с. Пыскор)

И.Я. Кривощеков упоминает находки медных и серебряных нательных крестов вместе с «чудскими» вещами в районе д. Даниловой в Гайнском районе [ Кривощёков , 1914, с.99].

Относительно точно поддается датировке медный крест из Гайнской волости (рис. 1, 16 ) [ Теплоухов, 1897, табл. VIII, с. 5]. Композиция на культовом предмете выполнена в системе Деисуса, когда перед центральным образом Христа предстоят в молении справа от него – Богоматерь, слева – Иоанн Предтеча, а сверху и снизу – архангелы Михаил и Гавриил. В.А. Оборин датирует крест XIII в., а его появление в Верхнем Прикамье связывается с импортом вещей из Волжской Булгарии [ Оборин , 1952, с. 126]. Близкие по форме и облику предметы обнаружены в Москве в слоях XV – начала XVI в. [ Рабинович , 1949. с.34, рис.20]. Похожие кресты найдены на острове Фаддея в Западной Сибири среди вещей русской промысловой экспедиции начала XVII в. [ Беляев , 1969, с. 110]. Очевидно, появление в Верхнем Прикамье указанного креста связано с приходом сюда русского населения и началом христианизации края в XV– началеXVI в.

К гайнскому нательному кресту близок крест, найденный в ходе раскопок кладбища Пыскорского Преображенского монастыря XVI – XVIII вв. Крест обнаружен в погребении ребенка (рис. 1, 17). Здесь также найдено височное кольцо с напускной бусиной XV–XVIвв. Нижнюю дату погребения следует определять второй половиной XVI – началом XVII в. [ Головчанский, 2016, с.205–206]. Иконографическим оформлением крест несколько отличается от гайнского культового изделия. Справа от распятого Христа изображены предстоящие Богоматерь и святая Мария, а слева – апостол Иоанн Богослов и мученик Лонгин. На верхнем конце креста представлена Троица Ветхозаветная, на нижнем – великомученик Никита, побивающий беса. На оборотной стороне в центре помещено изображение Богородицы Знамение в ромбе, которая окружена образами избранных святых. Подобные предметы личного благочестия свойственны XVI в. и создавались по иконографии энколпионов XVв. [ Гнутова, Зотова , 2000, с. 29, рис. 26].

Еще два креста, относящихся к раннему периоду христианизации Перми Великой, обнаружены в 1975 и 1980 гг. [ Оборин , 1976, 1981] в ходе раскопок Искора. Один крест восьмиконечный с рельефным изображением распятого Христа (рис. 1, 11 ). Над ним, а также под ним имеются граффити в виде крестообразных рисунков, напоминающие букву Х. Аналогичный крест найден при раскопках в г. Дмитрове (Подмосковье) в слое XV–XVI вв. Восьмиконечные кресты с рельефным изображением распятого Христа, по данным А. В. Никитина, имели бытование с XIV по XVII в. [ Никитин , 1971, с. 285]. А.Н. Спасённых определяет функционирование этих крестов в пределах XV – XVIвв. [Спасённых]. Учитывая статус Искорского городища и его роль в процессе христианизации края [ Головчанский, Мельничук, 2016, с. 122 – 126], мы можем датировать указанный крест концом XV–XVI в. Второй крест – это бронзовый энколпион с изображением на лицевой части деисусной композиции (рис. 1, 10 ). Его можно датировать в пределах XV–XVI вв. [ Гнутова, Зотова , 2000, с. 26, рис. 15].

Редкой находкой для Верхнего Прикамья является фрагмент костяного креста, найденный на городище Редикор близ г. Чердыни [ Оборин, 1977, с.123, рис.1, 1 ]. На кресте изображен святой Николай Мирликийский в технике тонкой рельефной резьбы (рис.1, 12 ). Аналогичный предмет личного благочестия обнаружен в районе Зарядья (г. Москва) в слое XV–XVI вв. [ Рабинович , 1952, рис. 39, 1 ]. Близкий культовый предмет найден в слоях древнего Новгорода, относящихся к XV в. [ Колчин и др. , 1985, рис. 176]. Ещё один уникальный костяной крест XVI в. (рис.1, 13) выявлен в погребении кладбища Пыскорского Преображенского монастыря. [ Головчанский, Мельничук, 2005, с. 40]

На месте подтопленного Орла-городка, одного из центров вотчины Строгановых, собрана представительная коллекция нательных крестов. Эти предметы найдены на памятнике с четко определенными границами существования: 1564 г. – конец XVII в. [ Головчанский, Мельничук, 2005, с. 85–88]. Выявленный комплекс крестов является важным хронологическим эталоном для датировки предметов личного благочестия на позднесредневековых памятниках Верхнего Прикамья.

Долгое время господствовало мнение о позднем характере распространения т.н. «старообрядческих» крестов на памятниках Верхнего Прикамья. Мы согласны с Г. Х. Самигуловым в том, что «старообрядцы и никониане использовали в качестве тельников кресты, основные формы, иконография и декор которых сложились в XVII в. (не исключено, что во второй половине XVI в. – Г.Г., А.М.) » [ Самигулов, 2008, с.216].

Помимо нательных крестов представляют интерес редкие христианские медальоны. Один из них выявлен рядом с Городищенским городищем близ г. Соликамска. Медный медальон с односторонним изображением имеет ушко для подвешивания (рис.1, 15 ). В центре помещено изображение архангела Михаила с посохом-копьём – в одной руке и сферой-зерцалом (символом предвидения, переданного архангелу Михаилу Богом) в другой. Вокруг фигуры архангела, между двумя точечными кольцами, помещена искажённая греческая надпись. Изображение тяготеет к восточно-римскому медальерному искусству VII в. Архистратиг архангел Михаил был излюбленным персонажем на восточно-римских бронзовых филактериях (амулетах) [ Шевченко , 2009]. Впоследствии своеобразные реплики бронзовых филактериев стали распространяться на территории Древней Руси (XI–XII вв.) в виде амулетов-предохранителей наузов или змеевиков [ Уваров, 1910]. Среди них выделяется группа изделий с изображением архангела Михаила. На археологических памятниках Древней Руси данные амулеты относятся к XI – XIII вв. [ Николаева, Черненцов , 1991, с. 38].

Изображение на медальоне из Городищенского городища схоже с образом змеевика, найденного в ходе раскопок в Великом Новгороде, в слоях конца XII в. [ Колчин и др. , 1985, рис.48,а]. Следует полагать, что в домонгольское время в северо-западном направлении вместе с другими предметами древнерусского импорта [ Мельничук, Оборин, 1989] в Верхнее Прикамье проникали змеевики, часть которых имела изображение Архангела Михаила. При создании городищенского медальона местного мастера привлёк образ вооруженного крылатого ангела, который мог ассоциироваться с мифологической иконографией пермского звериного стиля (антропоорнитоморфными изображениями). Ближайшие находки древнерусских змеевиков, но только с изображением Георгия Победоносца, отмечены в Камско-Вятском междуречье [ Макаров, 2001, с. 22, рис. 58, 16 ; 65, 1 ]. В Великом Новгороде такие змеевики встретились в слоях первой половины XII в. [ Колчин, Янин, Ямщиков , 1985, рис. 45].

Городищенский медальон условно можно датировать второй половиной XII – первой половиной XIII в. Хронологически с ним сопрягается отмеченный в статье нательный крест древнерусского производства, найденный в ходе раскопок Городищенского городища [ Белавин, 1986, с. 137, рис. 4, 15 ]. Городищенский медальон отражает непростое явление в языческой среде населения Верхнего Прикамья, когда чуждые христианские символы приспосабливались для местных сакральных нужд.

Второй медальон найден в ходе раскопок древнего Искора в 1980 г. [ Оборин , 1981]. Он изготовлен из серебра. На лицевой стороне медальона изображён Георгий Победоносец с копьём на коне (рис. 1, 14 ). В настоящее время это самое раннее изображение воинственного святого в Верхнем Прикамье [ Чагин, 2017, с. 62]. Иконография образа напоминает изображения святого воина на древнерусских змеевиках, которые по новгородской хронологии датируются XII – первой половиной XIII в. [ Пуцко , 2001, табл. 2]. Близкий медальон найден в Великом Новгороде в слоях XIV в. Искорский предмет, очевидно, изготовлен в каком-то северном центре послемонгольской Руси. Появление его в слоях древнего Искора следует отнести к XV в. Именно в Искоре и близ него обнаружены несколько крупных блях-медальонов XIII – XIV вв. с изображением всадников (так называемые бляхи с охотничьим сюжетом) [ Лещенко, 1970], в которых мы узнаем бога Войпеля, святилищем которого, очевидно, была площадка Искорского городища [ Мельничук, 2004, с. 122 ; Мельничук, Корчагин , 2003, с. 25 – 26]. Таким образом, данный медальон, если являлся амулетом представителя местной пермской знати, мог носить двойственную сакральную функцию – местного божества в виде небесного всадника и конного святого Георгия.

В процессе проникновения христианских символов в раннем Средневековье в Верхнем Прикамье можно выделить три этапа. Первый этап (третья четверть – конец I тыс.) связан с появлением в Верхнем Прикамье и Сылвенско-Иренском поречье драгоценной утвари из Средней Азии, серебряной посуды и монетного материала Восточной Римской империи. Это дало толчок к распространению в декоративном убранстве женского костюма неволинской и ломоватовской культур (VIII –IX вв.) разнообразных крестовидных подвесок. Говорить о возможности какого-то миссионерского влияния на аборигенное раннесредневековое население нет никаких оснований.

Второй этап (XI – XIV вв.) связан с Древней Русью, которая оказывала серьёзное влияние не только на ближнюю западно-финскую первобытную периферию, но и на дальние восточнофинские общины бассейна Северной Двины и Верхней Камы. Именно с северных областей

Древней Руси шел поток западноевропейского монетного серебра (денарии с изображением креста). Следует предполагать, что на данной территории уже появлялись христиане. Вероятно, местное население в это время могло приобщаться к христианской символике, применяя ее для своих сакральных языческих нужд.

Третий этап (XV–XVI вв.) связан с началом христианизации Перми Великой, деятельностью христианских миссионеров, о чем свидетельствуют реальные христианские «предметы личного благочестия» и наличие христианских некрополей [ Мельничук, Коренюк, 1996].

Чтобы создать полную картину приобщения древнепермских общин Верхнего Прикамья к христианской идеологии, следует более активно изучать некрополи этого региона, относящиеся к позднему Средневековью (XIV – XVII вв.).

Список литературы Христианская символика в археологических древностях эпохи Средневековья в Пермском Приуралье

- Белавин А.М. Городищенское городище на р. Усолке//Приуралье в древности и средние века. Устинов, 1986. С. 130-142

- Белавин А. М. Археологические свидетельства проникновения христианства в Прикамье в 1 -первой половине 2 тыс. н. э.//Древность и средневековье Волго -Камья: Матер.Третьих Халиковских чтений. 27 -30 мая 2004 г. Казань; Болгар: Б.и., 2004. С. 20 -26

- Беляев М.Н. Мангазея. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. 126 с

- Голдина Р. Д. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск: Изд -во Иркутского ун -та, 1985. 280 с

- Голдина Р. Д., Водолаго Н. В. Могильники неволинской культуры. Иркутск: Изд -во Иркутского ун -та. 1990. 178 с

- Гнутова С. В.,Зотова Е. Я. Кресты, иконы, складни. Медное художественное литье XI -начала XX в. Из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева: Альбом М.: Интербук -бизнес. 2000. 136

- Головчанский Г.П. Этапы христианизации Перми Великой//Исторический вестник университетов Любляны и Перми. Ljubljana; Пермь, 2007. С.103-108

- Головчанский Г.П. Православный некрополь Спасо -Преображенского монастыря (по результатам раскопок 2002-2003 гг.)//XV Бадеровские чтения по археологии Урала и Поволжья: Матер. всерос. науч. -практ. конф. (г.Пермь, 9-12 февраля 2016 г.). Пермь, 2016. С.203-207

- Головчанский Г. П., Мельничук В. Ф. Строгановские городки, острожки, села. Пермь: Книжный мир, 2005. 232 с

- Головчанский Г.П., Мельничук А.Ф. Древний Искор -выдающийся языческий и христианский памятник Перми Великой//Археология сакральных мест России: Сб. тез. докл. науч. конф. с междунар. участием. Соловки: Б.и., 2016. С. 122-126

- Железняков Б. А. Предметы с иконографическими изображениями из Семиречья (несторианство, манихейство). URL: http://www. vedikz. narod. ru/zheleznyakov/nomad_christ.htm (дата обращения: 10.12.2017)

- Журжалина Н.П. Датировка русских привесок -амулетов//Советская археология. 1961. №2. С. 122-140

- Иванов А. Г. Подвески с христианской символикой из Неволинского могильника (к проблеме интепретации)//Проблемы древней и средневековой истории Среднего Поволжья: Матер.Вторых Халиковских чтений. 29-30 мая 2002 г. Казань, 2002. С. 119-121

- Колпакова Ю. В. Христианские древности населения Пскова и Псковской земли конца X -XVIII вв. (предметы личного благочестия): Автореф.... дис. канд. ист. наук. М., 2007. 18 с

- Колчин Б.А., Янин В.Л., Ямщиков С.В. Древний Новгород. Прикладное искусство и археология: Альбом. М.: Искусство, 1985. 158 с

- Кривощеков И.Я. Словарь географическо -статистический Чердынского уезда Пермской губернии. Пермь: Б.и.,841 с

- Лещенко В.Ю. Бляхи с охотничьими сценами из Поволжья//Советская археология. 1970. № 3. С. 136-148

- Макаров Л. Д. Древнерусское население Прикамья в X -XV вв. Ижевск: Изд. дом "Удмуртский университет", 2001. 143 с

- Мальм В.А. Крестики с эмалью//Славяне и Русь: К шестидесятилетию акад. Б.А. Рыбакова М.: Наука. 1968. С. 113 -117

- Маршак Б. И. Согдийское серебро: Очерки по восточной торевтике. М.: Наука, 1971. 191 с

- Мельничук А. Ф. Бляхи и медальоны с "охотничьим" сюжетом из Верхнего Прикамья -назначение, семантика, происхождение//Древность и средневековье Волго -Камья: Матер. Третьих Халиковыских чтений. 27-30 мая 2004 г. Казань; Болгар, 2004. С.120-125

- Мельничук А. Ф. Среднее Приуралье -перепутье средневековых дорог//Вестник Пермского университета. История. 2005. Вып. 5. С. 177-186

- Мельничук А. Ф., Вильданов Р. Ф., Голдобин А. В., Головчанский Г. П. Истоки восточно -римской утвари и монетного материала на средневековых памятниках археологии Верхнего Прикамья//Труды КАЭЭ. Пермь: Перм. гос. гуманит. -пед ун -т, 2015. Вып. 10. С. 21-35

- Мельничук А. Ф., Коренюк С. Н. Проблема отражения процесса христианизации населения Перми Великой в погребальных комплексах XV -XVIII вв.//Христианизация Коми края и еѐ роль в развитии государственности и культуры. Сыктывкар: Коми науч. центр УрО РАН, 1996. Т. I. С. 162-168

- Мельничук А.Ф., Корчагин П.А. Новейшее изучение древнего Искора//Чердынский край: прошлое и настоящее: Матер. науч. конф. Чердынь: Б.и., 2003.С.25 -26

- Мельничук А. Ф., Оборин В. А. Связи финно -угорских племен Прикамья со славянами в XI -XV вв.//Матер. VI междунар. конгресса финно -угроведов. М.:Наука, 1989. Т. 1. С. 79-81

- Никитин А.В. К характеристике материалов раскопок в Дмитрове (1933-34 гг.)//Материалы и исслед. по археологии СССР.1971. №167. С. 268-291

- Николаева Т. В., Чернецов А. В. Древнерусские амулеты -змеевики. М.: Наука. 1991. 124 с

- Оборин В. А. Раскопки древнего Искора//Археол. открытия 1975 г. М.:Наука, 1976. С. 191

- Оборин В.А. Использование русским населением в XV -XVII вв. поселений нерусского населения на Урале//Древности Волго -Камья. Казань: Б.и.,1977. С. 119-126

- Оборин В. А. Раскопки Искорского городища и святилища//Археол. открытия 1980 г. М.: Наука. 1981. С 147 -148

- Оборин В. А. Заселение и освоение Урала в конце XI -начале XVII в. Иркутск: Изд -во Иркутского ун та,1990. 169 с

- Прошлое Урала в фотографиях: Каталог фотоархива Института истории материальной культуры РАН. Екатеринбург: Виролл ЛТФ, 1993. 200 с

- Пуцко В. Г. Об иконографии ранних новгородских амулетов -змеевиков//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород: Б.и., 2001. Вып. 15(01). С. 134-144

- Рабинович М.Г. Раскопки 1946 -47 гг. в Москве в устье Яузы//Матер. и исслед. по археологии СССР. 1949. №12.С. 5-43

- Рабинович М.Г. Раскопки в Москве в 1950 г.//КСИИМК. М.: Б.и., 1952. Вып. 44. С. 116-124

- Рябинин Е.А. Костромское Поволжье в эпоху средневековья. Л.: Наука. 1986. 161 с

- Савельева Э. А., Клѐнов М. В. Древнерусская колонизация Европейского Северо -Востока (XII -XIV вв. н. э.)//Археология республики Коми. М.:ДиК, 1997. С. 651-691

- Самигулов Г. X. Еще раз о литых крестах -тельниках конца XVII -середины XIX в. (к вопросу о старообрядческих крестах)//Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Апельсин, 2008. С. 202-221

- Седова М.В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода//Матер. и исслед. по археологии СССР. М., 1959. № 65. С. 223-261

- Спасенных А.Н. Нательные килевидные кресты XV -XVI вв. с образом Богородицы, Иисуса Христа и избранных святых. URL:https//kulturologia.ru/blogs/220713/18573/(дата обращения: 07.02.2017)

- Спицин А.А. Древности Камской чуди по коллекции Теплоуховых//Матер. по археологии России. СПб.: Б.и., 1902. № 26. 150 с

- Теплоухов Ф. А. Рисунки древностей Пермской чуди, принадлежащих Пермскому музею//Труды ПУАК. Пермь, 1897. Вып.3. С. 152-163

- Уваров А. С. Византийские филактерии и русские наузы//Сб. мелких трудов. М.: Б.и., 1910. Т. 1. С. 239-258

- Фехнер М.В. Крестовидные подвески скандинавскогоª типа//Славяне и Русь. К шестидесятилетию акад. Б.А. Рыбакова. М.: Наука, 1968. С. 210-214

- Чагин Г. Н. Колва, Чусовсокое, Печора: история, культура, быт от древности до 1917 г. Пермь: Пушка, 2017. 672 с

- Шевченко Ю. Ю. Богородица Спилеотисса на древних христианских филактериях c изображениями серпентарид. URL: http://rusarch.ru/shevchenko4.htm (дата обращения: 10. 12. 2017)