Христианское надгробие c византийского памятника Горзувиты (южный берег Крыма)

Автор: Евдокимова А.А., Мастыкова А.В., Свойский Ю.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Крыма и Тамани

Статья в выпуске: 271, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается фрагмент каменного надгробия с надписью, найденного в 2018 г. на византийском памятнике Горзувиты, расположенного на территории МДц «Артек» (Южный берег Крыма). Благодаря визуальному изучению находки удалось прочитать текст и установить, что это христианское надгробие. Для получения более надежного прочтения надписи была построена трехмерная полигональная модель фрагмента надгробия с применением алгоритма визуализации геометрии поверхности, использование которого дало возможность скорректировать первоначальное чтение. Совокупность полученных палеографических, археологических и лингвистических данных позволила прочитать поминальную надпись «[Κ(ύρι)ε или (Ι(ησου)ς Χ(ριστο)ς), ἀ]νάπ[αυσον τὸν] δο[ῦλον σοῦ / τοῦ Θεοῦ / Χριστοῦ]» - «[Господи], помяни раба [Божьего (имя покойного)]» и отнести ее к VI-VII вв.

Южный берег крыма, византийская эпиграфика, византийское поселение, храмовые постройки, некрополь, каменное надгробие, трехмерное цифровое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143182410

IDR: 143182410 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.271.184-198

Текст научной статьи Христианское надгробие c византийского памятника Горзувиты (южный берег Крыма)

1 Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Мегагрант № 075-15-2022-1119.

построенной во второй половине VI в. по указанию императора Юстиниана I; о ней упоминает Прокопий Кесарийский (Procopius, De Aedi^cius , III.VII.11). Такие крепости, как считал А. Л. Якобсон, строились византийскими правителями в наиболее крупных и стратегически важных поселениях ( Якобсон , 1954. С. 110; Якобсон , 1970. С. 23).

Раскоп I, 1951 год

Территория выявленного А. Л. Якобсоном поселения никем прежде не изучалась, им было принято решение исследовать ее небольшими раскопами. Культурные напластования раскопа I представлены двумя слоями. Нижний слой по керамическому материалу был датирован исследователем VI–VII вв., не исключая VIII в., а верхний – IX–X вв. ( Якобсон , 1954. С. 110–112). На площади этого раскопа были открыты нижние части стен однонефного одноабсидного храма, который перекрывался более поздней церковью. По мнению А. Л. Якобсона, храмы стратиграфически были связаны с выявленными нижним и верхним слоями, на этом основании он датировал храмы в соответствии с хронологией слоев (Там же. С. 112).

Раскоп II, 1951 год

К западу от храмовых построек А. Л. Якобсон заложил раскоп II, где были открыты десять погребений. В могилах отсутствовал погребальный инвентарь, но, тем не менее, А. Л. Якобсон счел, что все погребения примерно одновременны и соответствуют каменным гробницам верхнего слоя могильника Суук-Су, т. е. относятся к VIII–IX вв. Затем на могильнике, по мнению А. Л. Якобсона, захоронения прекратились, и в X в. на месте кладбища стали возводиться постройки. Исследователем было открыто несколько стен постройки, которую по найденным здесь керамике и черепице он датировал IX–X вв. (Там же. С. 114–118).

В 2017–2018 гг. в связи со строительными работами на участке, исследованном в 1951 г. А. Л. Якобсоном, Институт археологии РАН приступил к археологическим исследованиям. Вновь были открыты остатки стен двух церквей, проведены работы на поселении и некрополе.

Храмовые постройки, 2017–2018 гг.

При доследовании в западной половине нижнего храма была обнаружена гробница, перекрытая массивными плитами. В гробнице были похоронены около 20 человек (мужчины, женщины, дети) по византийскому погребальному обряду – на спине в вытянутом положении, руки скрещены на животе или на тазовых костях, головой на запад. Погребальный инвентарь в гробнице незначительный, кроме поливной чаши середины/третьей четверти XIII в., лежавшей у верхнего погребенного и хронология которой дает верхнюю дату гробницы, остальные вещи имеют широкие временные рамки и не позволяют определить время более ранних захоронений. Палеоантропологические материалы были подвергнуты радиоуглеродному и изотопным анализам. Полученные результаты дали возможность предположить, что первые захоронения в гробнице нижнего храма были совершены, вероятно, не раньше XI в. Верхний храм, перекрывавший коллективную гробницу, был построен не ранее второй половины XIII в.

и просуществовал, возможно, до середины XIV в. ( Добровольская, Мастыкова , 2020; Мастыкова , 2020а; Голофаст, Мастыкова , 2018).

Поселение и некрополь, 2017–2018 гг.

К северо-западу от храма были зафиксированы остатки фундаментов стен, среди которых найдено несколько развалов пифосов. Характер выявленных строений неясен, но поскольку среди мощных завалов камней от разрушенных стен помимо пифосов обнаружено большое количество фрагментов строительной керамики и оконных стекол, то можно предположить, что эти постройки были как жилого, так и хозяйственного назначения. На поселении обнаружена тарная керамика V–VII вв., но количественно преобладает керамика VIII, IX– XI вв. (подробнее см.: Мастыкова , 2020а).

Был локализован некрополь, открытый А. Л. Якобсоном, где исследовано 24 могилы. По погребальным конструкциям это в основном могилы, перекрытые массивными обработанными плитами; две могилы перекрыты фрагментами черепицы и пифоса и одна грунтовая могила не имела каменных конструкций. Предметы, обнаруженные в могилах, в целом относятся к типам, характерным для византийской традиции. Радиоуглеродная дата текстиля с пряжки византийского круга из могилы № 2 дала возможность говорить, что кладбище в начале VII в. уже функционировало2. Практически все могилы, за редкими исключениями, использовались многократно, в них добавляли тела вновь умерших людей. В этом отношении некрополь Горзувиты ничем не отличается от других византийских могильников, когда, особенно с VI в., распространяется практика создания кладбищ intra muros . Количество вещей в могилах очень ограничено, что соответствует византийским погребальным традициям. Среди этих предметов надо отметить предметы христианского культа ( Мастыкова , 2019; 2020б; Голофаст, Мастыкова , 2020).

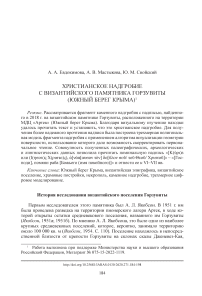

Каменное надгробие

В 2018 г. на расстоянии около 12,5 м от западной стены храма, к юго-западу, в квадрате 44 найден фрагмент каменного надгробия с надписью размером 12,4 × 17,1 × 5,0 см (рис. 1). В 2,5 м от этой находки располагалась грунтовая могила № 20 без какой-либо каменной конструкции.

При изучении этого фрагмента по фотографиям и при визуальном осмотре при разном освещении было выявлено следующее. Остатки прочерченных линий можно интерпретировать как крест. Под его горизонтальной перекладиной слева от вертикальной читается «Ν», под которой в следующей строке находятся маюскульная треугольная «Δ» и слитная с ней «Υ». Справа от вертикальной перекладины четко прочерчена маюскульная «А» со сломанной гастой и апиксом на конце с левой стороны, рядом с ней есть буква, по очертаниям

Рис. 1. Горзувиты. Фрагмент каменного надгробия. Фото С. В. Ольховского

похожая на треугольную «Λ» или «Δ», написанная вплотную к «А», под ними черта, возможно – это не относящееся к надписи повреждение камня. Под ней можно заметить остатки буквы, у которой две гасты вверху соединены под углом, а нижняя часть утрачена, как и возможная боковая, что делает ее похожей на маюскульные Μ, Ν или Λ.

Итак, собрав все наблюдения воедино, мы предварительно получили следующий текст:

1 Ν

2 ΔΥ

ΑΛ/Δ Μ/Ν/Λ

Если считать, что последняя сохранившаяся буква в первой строке – это «Λ», то перед нами может быть фрагмент глагола «ἀναλύω» (умирать), который часто встречается в погребальных надписях в варианте «ἀναλύσας» в сочетании с другими «погребальными» формулами. Другая возможная интерпретация с использованием формулы «ἐκ τῶν ἰδίων ἀναλωμάτων» (на собственный счет), которая также встречается в погребальных памятниках. Во второй строке, если мы читаем третью букву, как «М», то это может быть остаток имени «[Δί]δυμ[ος]», «[Νή]δυμ[ος]» или «Δυμ[ητριος]» в неправильном написании. Хотя последнее маловероятно, поскольку замены «η» на «υ» встречаются редко (Евдокимова, 2008). Если третья буква здесь читается как «Λ», то это может быть и слово δ[ο]ῦλ[ον] (раб), входящее в состав традиционной христианской формулы: «τὸν δοῦλον σοῦ + имя» (раба Твоего).

Можно предположить, что перед нами христианское надгробие, поскольку в его центральной части изображен крест. Надпись идет по разные стороны от него и слова продолжаются после его вертикальной черты (рис. 1).

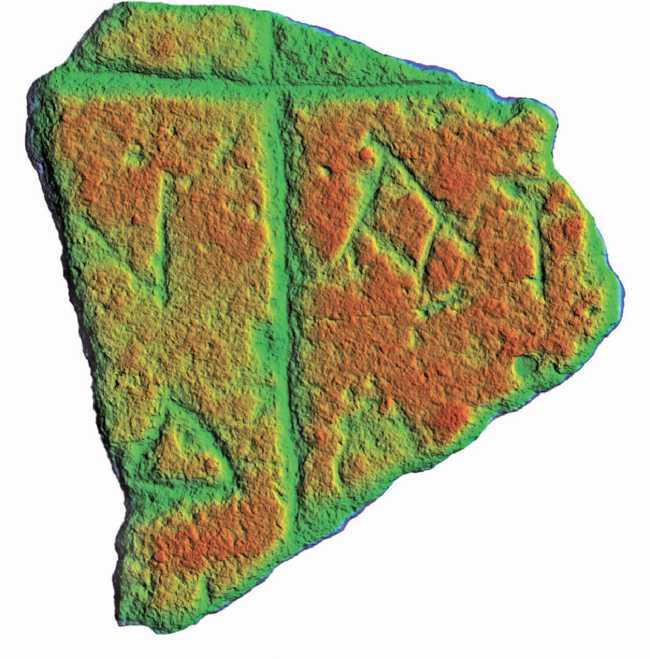

Для получения более надежного прочтения надписи было выполнено построение трехмерной полигональной модели3 фрагмента надгробия, преобразованной затем в матрицу высот, к которой были применены алгоритмы визуализации геометрии поверхности. Относительно хорошая сохранность поверхности с надписью позволила обойтись достаточно простыми визуализационными инструментами – присвоением псевдоцветов в зависимости от высоты поверхности относительно плоскости, субпараллельной поверхности с надписью, контрастность которых была затем усилена эмуляцией косо направленного освещения (рис. 2; 3). Применение этого алгоритма позволило скорректировать наше первоначальное чтение:

Ν ΑΤ/Π

Δ Ο/Μ

Возникает вопрос, можем ли мы считать черты рядом с «Ν» до линии креста лигатурой «ου», находящейся в верхнем регистре строки, или же это недопустимо из-за малой глубины линий. В этом случае линии являются просто дефектами камня, приобретенными им со временем. Исследование этих элементов поверхности по трехмерной модели и матрице высот показывает (рис. 2; 3), что они представляют собой неглубокие царапины, не имеют признаков целенаправленного воздействия камнерезного инструмента и, следовательно, не являются частью надписи.

Таким образом, если мы принимаем во внимание лишь четкие линии и считаем третью букву частью «Τ», то в первой строке перед нами возможен фрагмент слова «[θά]νατ[ος]», которое встречается в пространных формулах погребальных надписей и часто появляется в стихотворных надгробных эпиграммах. Иногда это существительное может выступать дополнением к стандартным формулам, как, например, в недатированной надписи из г. Мундос в Карии

Рис. 2. Горзувиты. Фрагмент каменного надгробия

Растровый рендер матрицы высот, построенной на основе трехмерной полигональной модели. Цвет определяется расстоянием от поверхности с надписью до произвольно заданной поверхности, параллельной поверхности с надписью, вариант визуализации «цветовая рампа»

«^ӨаЗе [цет]а Өava[тo]v катакіце» - «здесь после смерти лежу» ( Gregoire, 1922. P. 233).

Однако если учитывать, что наша надпись располагается вокруг креста, то существуют традиции использования определенных формул и цитат рядом с изображением креста. И в контексте надписи вокруг креста фрагмент «νατ» может быть и частью прилагательного «ἀθάνατος», которое встречается в традиционной молитве из литургии, часто используемой в надписях: «Ἅγιος ὁ θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμὰς / τὸν δοῦλόν σου + имя» (Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас / раба Твоего + имя). Например, в погребальной надписи в склепе Савага и Фаиспарты 491–492 гг.4,

Рис. 3. Горзувиты. Фрагмент каменного надгробия

Растровый рендер матрицы высот, построенной на основе трехмерной полигональной модели. Цвет определяется расстоянием от поверхности с надписью до произвольно заданной поверхности, параллельной поверхности с надписью, вариант визуализации «градиент оттенков серого»

где также имеется крест, но по краям которого альфа и омега и данная формула в граффито рядом. Однако палеографический анализ всех представленных «Т» в Крыму показал, что тип «Т» с маленькой горизонтальной гастой не сочетается ни в одной из надписей с «А» со сломанной гастой с небольшой петлей на конце и апиксом, которая представлена в нашей надписи. При этом такой тип «Т» характерен для более позднего периода, что делает наше предположение в таком варианте прочтения несостоятельным по палеографии.

Если же считать этот фрагмент буквы после четкой альфы частью «П», тогда это может быть остатком от глагола ἀναπαύω (упокоиться), который часто используется в погребальных надписях. Он является ядром нескольких стандартных погребальных формул: «ἀνεπαύσατο τὸν δοῦλον σοῦ + имя» (упокоился раб Твой имя умершего) или «Κ(ύρι)ε, ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς + имена умерших в винительном падеже» (Господи, упокой души умерших), как в надписи, датированной поздним IV – V в. из Херсонеса (V 645). Согласно анализу использования этих формул, в разных регионах Византийской империи (см.: Евдокимова, 2019а), после глагола возможно употребление как в дательном падеже, так и в винительном. В варианте «Κ(ύρι)ε или (Ι(ησου)ς Χ(ριστο)ς), ἀνάπαυσον + имя умершего в винительном падеже» в пятнадцати надписях, найденных на территории Византии, распределение по датам и местам находки получилось следующее: без указания точного места находки, предположительно Константинополь (хранится в Париже) – IV в., Палестина – VI в., Армения – VI–VII вв., Ливан – VII в., Нубия – 1157 г., 1181 г., Египет/Нубия? – 1173 г., недатированные: Египет в четырех надписях и по одной надписи из Туниса, Писидии, Ликаонии. Формула «Κ(υρι)ε ἀνάπαυσον την ψηχην + имя умершего в винительном падеже» встречается четырнадцать раз, чаще в Египте, Нубии, Тунисе и по датам ограничивается периодом VI–X вв. В сочетании с дательным падежом эта формула использовалась дважды, в недатированной надписи из Сирии и надписи X в. из Каппадокии. Варианты формулы с родительным падежом и их распределение по датам и регионам таковы: ἀνάπαυσον τὴν ψυχὴν + Р. п. – сорок четыре надписи (Египет – IV в., IV–V вв., дважды 574/575 г., 590 г., дважды 890 г., Гелеспонт – IV–V вв., Сирия – 521 г., Палестина – 548–565 гг., VI в., Нубия – VI–VIII вв., IX в., Сирия – две надписи без даты, Египет – восемнадцать надписей без даты, Нубия – три надписи без даты, Африка – без даты, Афины – без даты, Египет/ Нубия – пять надписей без даты, и 707 г.), ἀνάπαυσον τὴν ψυχὴν + Р. п. + дата – семь надписей (Египет – 569/570 г., 595/596 г., 634 г., Нубия – 923 г., Египет – две надписи без даты, Египет/Нубия – без даты). Бывают и вариации разбираемой формулы с сочетанием двух падежей – родительного и винительного – в Египте и Нубии, в семи недатированных надписях и в трех из Египта с датами (703 г., 1007 г., 1157 г.). Без указания падежа: в варианте ἀνάπαυσον κὲ τὴν ψυχὴν – одна надпись из Киликии конец VI в. и две надписи без даты из Египта. Только с одним глаголом «ἀνάπαυσον» без дополнений известно одиннадцать надписей, их распределение: Египет – IV–V вв., Нубия – VI–VIII вв., после VI в., Палестина 618 г., а также еще семь недатированных из Аравии, Туниса, Египта и Нубии.

Другой вариант трактовки нашего памятника – считать эту надпись частью молитвенной формулы, встречающейся при других погребальных с использованием однокоренного отглагольного существительного: «ὑπὲρ ἀναπαύσεως + Р. п. усопшего» (об упокоении + имя усопшего в родительном падеже). Также данная формула может использоваться со вставкой перед именем формулы «τῆς δούλης τοῦ θ(εο)ῦ» (рабы Твоей + имя), как, например, в надгробии Евфросинии из Херсона V–VII вв. (V 606). В других регионах Византии эта формула использовалась чаще всего в VI–VII вв. (см.: Евдокимова , 2019а). Эта формула часто без дополнений другими может выполнять функции погребальной надписи, а также может сочетаться с существительными «εὐχῆς» (молитвы), «σωτηρίας»

(спасения), «μνήμης» (памяти). Такие краткие надгробные надписи обычно относятся к супругам, детям и старым родителям с перечислением их имен.

Что касается второй сохранившейся в нашей надписи строки, рядом с дельтой, на камне находится выщербина, которую мы при визуальном осмотре приняли за «υ», но проведение трехмерного цифрового моделирования показало, что она таковой не является (рис. 2; 3). Тогда перед нами четкая «Δ» слева от линии креста и фрагмент буквы, которую мы можем интерпретировать как часть «М» или «Ο». В случае если это фрагмент буквы «Μ», то один из вариантов прочтения такого сочетания букв – имя «Δ[η]μ[ήτριος]», написанного с пропуском гласной, что иногда бывает с распространенными именами (см.: Евдокимова , 2019б). Другой вариант интерпретации этого фрагмента буквы – считать его частью «ο» и тогда у нас лишь «δο», что может быть частью одной из вариаций традиционной формулы «δο[ῦλος σοῦ / τοῦ Θεοῦ / Χριστοῦ]» раба Твоего/Божье-го/Христа, после которой обычно следует имя усопшего.

В итоге, после корректировки нашего чтения по растровому рендеру матрицы высот мы получили следующий предполагаемый текст погребальной поминальной надписи: «[Κ(ύρι)ε или (Ι(ησου)ς Χ(ριστο)ς), ἀ]νάπ[αυσον τὸν] δο[ῦλον σοῦ / τοῦ Θεοῦ / Χριστοῦ]» – «[Господи], помяни раба [Божьего (имя покойного)]». Стоит отметить, что перед нами может быть и вариант с использованием существительного «δούλην» (раба), т. е. надгробие может принадлежать и женщине, но никакой возможности уточнить пол умершего нет.

По палеографии граффити Крыма, написанные маюскулом, чаще встречаются на мраморе или известняке и по начертанию букв похожи на граффити из Софии Константинопольской (см.: Евдокимова , 2013). Палеографический анализ четко читаемых букв, представленных в этой надписи, а именно «Ν», «А» и «Δ», в сопоставлении с другими надписями Крыма показал следующее:

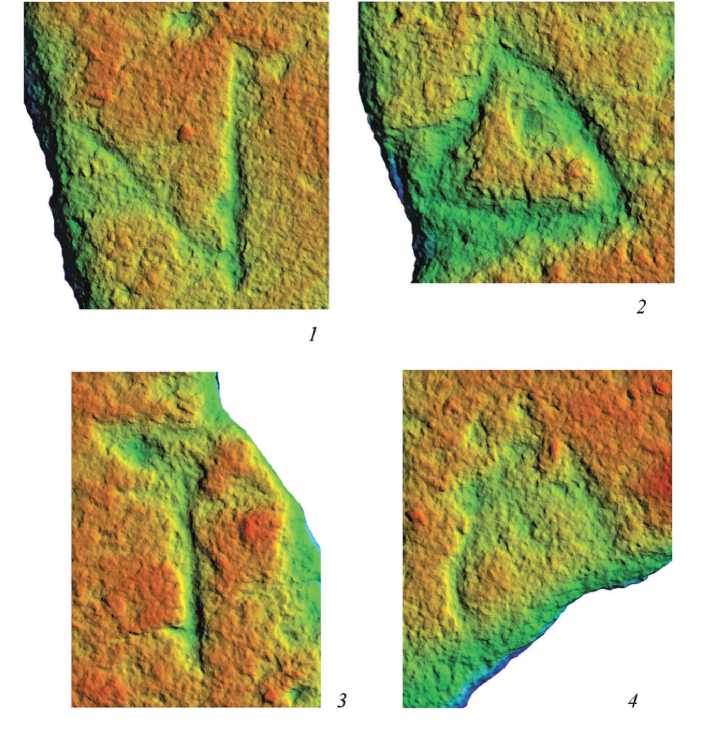

«Ν» классическая (рис. 4: 1 ), диагональная гаста заканчивается в конце правой вертикальной, встречается с ΙV по XIV в. По корпусу IOSPE5 зафиксирована в Пантикапее (Боспоре)7, Херсоне, Сугдее, Доросе (Феодоро), Чилтер-Мармаре, Эски-Кермене, Ливадии, Керменчике и на Гераклейском полуострове. Наибольшее число примеров приходится на IV–V вв. – пять надписей, все надгробии, и три надписи V в., все из Пантикапея и Херсона.

«Δ» треугольной формы (рис. 4: 2 ) встречается во многих памятниках и датируется также широко в двух периодах с IV по VII в. и XIII–XV вв. Засвидетельствована такая буква в граффити из Глубокого Яра, надписях из Херсона, Пантикапея, Урочища Ай-Димитрий и Алустона. Так же как в случае с «Ν», большее число примеров приходится на IV–V вв.

Сочетания этих букв «Ν» и «Δ» одновременно оказались в трех надписях IV–V вв. из Херсона и Пантикапея, и по одной надписи в Херсоне – V– VI вв., Пантикапее – нач. VI в., Феодоро – X–XI вв., Глубоком Яре – Х–XII вв., Тепе-Кермене – XIV–XV вв.

Рис. 4. Горзувиты.

Изображения некоторых букв на фрагменте каменного надгробия

Растровый рендер матрицы высот, построенной на основе трехмерной полигональной модели, вариант визуализации «цветовая рампа»

1 – буква «Ν»; 2 – буква «Δ»; 3 – буква «Π»; 4 – буква «О»

«А» со сломанной гастой, но без апиксов встречается в Херсоне и Пантика-пее в четырех надгробиях IV в., в трех надгробиях из Пантикапея и Гермонассы IV–V вв., в трех надписях из Херсона VI–VII вв., и по одной надписи из Пан-тикапея IV–VI вв., 691–692 гг., из Херсона – V–VI вв., Херсон – IV–VII вв., а также в граффити из Пантикапея – 491–492 гг.8 «А» на блоке с крестом была найдена в двух надписях из Херсона – IV–VII вв. и VI–VII вв. «А» с апиксами засвидетельствована в Херсоне в надписи 565–574 гг., а «А» с апиксами и петлей также в Херсоне в двух надписях V–VII вв. и VI–VII вв.

Если посмотреть на «А» в сочетаниях с другими буквами, то получается следующая картина. Надписи, где находится «А» с апиксами и «Ν», все из Херсона – VI в. и две VI–VII вв. «А» без апиксов и «Ν» встречаются чаще с более широкой географией: Пантикапей – III–IV вв., Пантикапей – IV в., Херсон – 350–355 гг., Херсон – кон. IV – V в., Фанагория – 481 г., Херсон – VI в., три надписи из Херсона – VI–VII вв., Таманский полуостров (?) – VI–VII вв., Хора Херсона – V–VII вв., Сугдея – VII–VIII вв., две надписи из Херсона – IX–Х вв., Херсон – 915 г., Данильча-Коба – Х в. «А» с апиксами и петлей и «Ν» содержатся в надписи из Феодоро – 532–533 гг., 547–548 гг. или 562–563 гг. «А» и «Ν» на надписи с крестом находятся в надписи из Херсона (?) IX–X вв., датировка по форме креста. «А» без апиксов и «Δ» встретились только в двух надписях из Пантикапея – IV в. и из Херсона – X в.

Сочетание всех трех букв представлено в следующих вариантах: «А» без апиксов, «Ν» и «Δ» встречается в шести надписях из Пантикапея IV в., четырех надписях из Пантикапея IV–V вв., Гермонасса 470–480-е гг., Гермонасса (?) 533, 548 или 563 гг., Херсон VI в., Боспор 767 г., Бакла VIII–IX вв. «А», «Ν», «Δ» и все с апиксами начертаны только в одной надписи из Пантикапея 497–498 гг. «А» с апиксами и петлей, «Ν», «Δ» тоже встречаются в одной надписи из Пан-тикапея IV–V вв. Так анализ палеографии четко читаемых букв и их сочетаний в надписях, найденных на территории Крыма, сужает датировку нашей надписи на горзувитском камне до V–VIII вв.

Посмотрим, как повлияют на эту датировку данные по тем буквам, которые в нашей надписи представлены фрагментарно, и мы их восстанавливаем по этим фрагментам согласно формулам, разобранным выше.

«Π» с удлиненной горизонтальной гастой (рис. 4: 3 ) встречается отдельно в трех надписях: из Пантикапея – IV в., Херсона – VIII–IX вв. и Феодоро – X– XII вв. «Π» на надписи с крестом засвидетельствована только в одной надписи из Херсона – X–XII вв. В сочетании с другими буквами в крымских надписях получаются такие варианты: «Ν» и «Π» – Херсон – конец IV – V в., Пантикапей – IV–V вв., Панаир – X в., Феодоро – X–XIII вв., Таматарха (?). «А» и «Π»: Херсон – кон. IV – V в., Херсон – VI в., Херсон – VI–VII вв. Без апиксов «А» и «Π»: происхождение неизвестно (Горный Крым?) – V–VII вв. «Π», «Δ», «Ν» – Херсон VI в., Таманский полуостров – IX–X вв. «А» с гастой, «Π», «Ν» и «Δ»: две надписи Пантикапей – IV в., Пантикапей 479–492 гг., Гермонасса или Боспор – 589–590 гг., Херсон – VI–VII вв.

«О» с треугольной частью (рис. 4: 4 ) вверху встречается в Херсоне с V по XV в., а также в Пантикапее IV–V вв., Феодоро IХ–XIII вв., Таматарха (?) X–XIV вв., на Бакле X–XV вв., Гераклейском полуострове XII в., в Алустоне 1291–1392 гг., в Керменчике XIV в., Биюк-Каралезе или Эски-Кермене XIII– XV вв., в Сугдее XIV–XV вв. В сочетании с другими буквами засвидетельствована в таких вариантах: с «Ν» в одной надписи из Пантикапея V в. «А» без апик-сов, треугольный «О», «Ν», «Π» с длинной горизонтальной гастой: Таманский полуостров, побережье Азовского моря 478–479 гг. «Ν», «А» без апиксов, «Δ» и треугольный «Ο» Пантикапей IV–V вв.

* * *

Таким образом, соединив палеографические данные по датировкам обеих групп букв, четко читаемых и восстанавливаемых, мы видим, что все буквы в искомых палеографических типах встречаются в Крыму с V по VII в. При этом на рендере матрицы высот видно, что перед нами «А» не только со сломанной гастой и апиксами, но, возможно, и с маленькой петлей посередине сломанной гасты, такие засвидетельствованы в крымских надписях VI–VII вв., что и позволяет нам сузить датировку до этого времени.

Сравнение с датированными надписями, найденными в других регионах Византии, в которых использована та же формула, что в нашей горзувитской надписи, подтверждает возможность такой датировки. Итак перед нами получается погребальная поминальная надпись: «[Κ(ύρι)ε или (Ι(ησου)ς Χ(ριστο)ς), ἀ]νάπ[αυσον τὸν] δο[ῦλον σοῦ / τοῦ Θεοῦ / Χριστοῦ]» – «[Господи], помяни раба [Божьего (имя покойного)]», которую мы по совокупности палеографических, археологических и лингвистических данных датируем VI–VII вв.

Список литературы Христианское надгробие c византийского памятника Горзувиты (южный берег Крыма)

- Виноградов А. Ю., 2010. «Миновала уже зима языческого безумия…»: церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. 224 с.

- Виноградов Ю. Г., 1998. Позднеантичный Боспор и ранняя Византия // ВДИ. № 1. С. 233–247.

- Голофаст Л. А., Мастыкова А. В., 2018. О поливной чаше в контексте погребального обряда средневековой храмовой гробницы в Горзувитах // МАИЭТ. Вып. XXIII. Симферополь. С. 359–395.

- Голофаст Л. А., Мастыкова А. В., 2020. Стеклянные браслеты из средневековых погребений в Горзувитах (Южный берег Крыма) // МАИЭТ. Вып. XXV. Симферополь. С. 244–266.

- Добровольская М. В., Мастыкова А. В., 2020. Изотопные исследования скелетных останков людей из гробницы храма в Горзувитах: хронология, особенности питания, мобильность // КСИА. Вып. 260. С. 428–440.

- Евдокимова А. А., 2008. Языковые особенности греческих граффити Софии Киевской: дис. … канд. филолог. наук. СПб. 455 с.

- Евдокимова А. А., 2013. Палеография греческих граффити Софии Константинопольской, Софии Киевской и Софии Новгородской: сравнительный анализ // Аристей. VII. М. С. 132–180.

- Евдокимова А. А., 2019а. Византийские надписи Крыма, формулы и лингвистические особенности // Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока: материалы III Междунар. науч. конф. / Сост.: В. В. Лебединский, В. В. Прудников, Н. В. Гинькут. М.: Ин-т востоковедения РАН. С. 95–104.

- Евдокимова А. А., 2019б. Диалог византийской и александрийской систем акцентуации в греческих граффити из разных балканских памятников // Балканский тезаурус: коммуникация в сложнокультурных обществах на Балканах / Отв. ред. И. А. Седакова. М.: Ин-т славяноведения РАН. С. 31–38. (Балканские чтения; 15.)

- Кулаковский Ю. А., 1891а. Древности Южной России. Керченская христианская катакомба 491 г. Санкт-Петербург: Тип. Имп. Акад. наук. 30 с., 4 л. табл. (Материалы по археологии России; № 6.)

- Кулаковский Ю. А., 1891б. Древние надписи Черноморского побережья // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. CCLXXV (май). С. 171–182. Рец. на кн.: Latyshev V. V. Inscriptiones antiquae orae septentrionalis ponti Euxini graecae et latinae. Vol. 2. Petropoli, 1890.

- Латышев В. В., 1895. Дополнения и поправки к собранию древних надписей северного побережья

- Черного моря III // Записки Императорского Русского Археологического общества. Новая серия. Т. 7. Вып. 3–4. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова. С. 73–95.

- Латышев В. В., 1899. Греческие и латинские надписи, найденные в Южной России в 1895–1898 годах. СПб.: Имп. Археолог. комис. 82 с. (Материалы по археологии России; № 23.)

- Мастыкова А. В., 2019. О находках металлических крестов на средневековом могильнике Горзувиты (Южный берег Крыма) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 24. № 6. С. 64–80.

- Мастыкова А. В., 2020а. Средневековый памятник Горзувиты на Южном берегу Крыма: исследования 69 лет спустя // КСИА. Вып. 260. С. 407–427.

- Мастыкова А. В., 2020б. Средневековые перстни с пентаграммой в Юго-Западном Крыму: происхождение, распространение, датировка // «На одно крыло – серебряная, На другое – золотая…»: сб. ст. памяти Светланы Рябцевой. Кишинев. С. 171–180. (Библиотека «Stratum».)

- Якобсон A. Л., 1951а. Отчет об археологической разведке средневекового поселения и могильника Горзувит (бл. Гурзуфа) в 1951 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 654.

- Якобсон А. Л., 1951б. Раскопки средневекового поселения Горзувиты в 1951 г. Альбом иллюстраций // Архив ИА РАН. Р-1. № 655.

- Якобсон А. Л., 1954. Разведочные раскопки средневекового поселения Горзувиты // КСИИМК. Вып. 53. С. 109–120.

- Якобсон А. Л., 1970. Раннесредневековые сельские поселения Юго-Западной Таврики. Л.: Наука. 224 с. (МИА; № 168.)

- Grégoire H., 1922. Recueil des Inscriptions grecques chrétiennes de l’Asie Mineure, publié sous les auspices de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Fasc. I. Paris: Imprimerie nationale. 128 p.

- Kulakowsky J., 1894. Eine altchristliche Grabkammer in Kertsch aus dem Jahre 491 // Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. 8. S. 49–87, 309–327.

- Oikonomides N. A., 1986. A collection of Dated Byzantine Lead Seals. Washington: Dumbarton Oaks. 175 p.

- Procopius. De Aedificius // Opera Omnia. Libri IV / Eds. J. Haury, G. Wirth. Leipzig: Teubner, 1964 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Vol. III–IV.)

- Vinogradov A., 2007. Von der antiken zur christlichen Koine: typische und untypische Inschriften des nördlichen Schwarzmeerraums // Une koiné pontique. Cités grecques, sociétés indigènes et empires mondiaux sur le littoral nord de la mer Noire (VIIe s. a. C. – IIIe s. p. C.) / Dir.: A. Bresson, A. Ivanchik, J.-L. Ferrary. Bordeaux: Ausonius éditions. P. 255–267. (Mémories; 18.)