Хроника административно-территориального устройства Еврейской автономной области в архивных документах

Автор: Гуревич В.С.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Статья в выпуске: 3 т.18, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена история создания Еврейской автономной области - первого еврейского национально-территориального образования на Дальнем Востоке России. Систематизированы основные материалы административно-территориальных преобразований в Еврейской автономной области, проанализированы миграционные процессы еврейского населения в России и ее Дальневосточном регионе. В основе статьи лежат документальные архивные материалы, книги, статьи и выступления российских и зарубежных литераторов и ученых.

Административно-территориальное устройство, "биробиджанский проект", еврейское население, еврейская автономная область, переселенческая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/14328920

IDR: 14328920 | УДК: 908:314.15(571.621)

Текст научной статьи Хроника административно-территориального устройства Еврейской автономной области в архивных документах

История еврейского переселения в Приамурье и реализации Биробиджанского проекта, явившиеся естественным продолжением проводимой в послереволюционный период работы по предоставлению в СССР евреям равных с остальным населением политических и гражданских прав, широкого приобщения их к сельскохозяйственному труду, организации в стране еврейского национально-территориального образования, тесно связаны с историей освоения Дальневосточного края.

А началось заселение Приамурья с походов служивых людей под руководством Василия Пояркова, которые в июне 1644 г. проплыли по Амуру отрезок пути от Хингана до Тунгуски, как раз нынешней границы области. Затем Ерофей Хабаров и его сподвижники закрепили в Приамурье русское влияние и положили начало присоединения этих земель к России.

Однако пребывание русских на Амуре стало недолгим и в середине XVII в. было прервано военными действиями Цинской империи. Не имея возможности перебросить в Приамурье крупные военные силы, Россия была вынуждена подписать Нерчинский договор (1689 г.), согласно которому русские покинули левобережное Приамурье более чем на полтора века [5].

В середине XIX в. руководство российской империи, понимая, что Дальний Восток без судоходного Амура, а Сибирь без выхода к океану обречены на прозябание, предприняли энергичные шаги по возвращению России Приамурья. Под личным руководством графа Муравьёва-Амур- ского в 1854–1857 гг. были осуществлены сплавы по Амуру. На берегах реки на территории будущей автономии были созданы первые поселения из числа забайкальских казаков и переселенцев. Сюда для защиты восточных рубежей по Амуру прибыло более тысячи солдат и офицеров Восточно-Сибирского полка.

В 1856 г. на входе Амура в Малый Хинган были поставлены Хинганский пост, на месте которого в 1857 г. за год до возникновения Хаба-ровки (ныне города Хабаровска) была образована станица Пашковская, а также Усть-Сунгаринский пост напротив впадения в Амур из Китая р. Сунгари, упраздненный после образования станиц Михайло-Семеновская и Кукелевская. В период летней навигации 1858 г. на левом берегу Амура на участке от устья Хингана до устья Уссури было поставлено 18 казачьих станиц, из 25 между Благовещенском и Хабаровском, которые образовывали непрерывную линию пограничных кордонов, почтовых и пароходных станций.

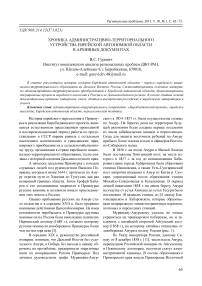

Муравьеву-Амурскому удалось не только укрепиться на приамурском побережье, но и заключить с китайской стороной Айгунский договор (1858 г.), по которому китайцы отказались от левобережья Амура в пользу России (рис. 1).

По Указу императора России, данному Сенату от 8 декабря 1858 г. [11], земли вдоль Амура, перешедшие Российской империи по Айгунскому и Пекинскому договорам, получили статус административной единицы. В состав образованного Приморского края вошли Приморская Восточной

Рис. 1. Территориальные изменения по Айгунскому (1958 г.) и Пекинскому (1860 г.) договорам [14]

Сибири и Амурская области. Центром Амурской области стал город Благовещенск.

Указом императора России от 29 декабря 1858 г. было создано Амурское казачье войско «для охранения юго-восточной границы … и содержания сообщения по рекам Амуру и Уссури» [1, с. 18]. Территория, отведенная казачьему войску, была выделена в особую административную единицу и управлялась на основе «Положения об Амурском казачьем войске» [5].

Созданные в ходе 6-летнего переселения (1856–1862 гг.) на территории будущей области поселения: Венцелево, Вознесенское, Воскресе-новка, Верхне-Спасское, Головино, Дежнево, Доброе, Екатерино-Никольское, Забеловское, Кваш-нино, Кукелево, Луговое, Михайло-Семеновское, Нижне-Спасское, Нагибово, Новгородское, Пузи-но, Помпеевка, Поликарповка, Петровское, Радде, Союзное, Степановка и другие [12] – входили в состав Амурского пешего казачьего батальона Амурского казачьего войска.

На протяжении второй половины XIX – начала ХХ вв. административно-территориальное устройство региона неоднократно менялось под влиянием различных факторов: социально-экономического развития, переселенческой политики и внешнеполитического курса государства.

16 июня 1884 г. Государственным Советом

Российской империи было учреждено Приамурское генерал-губернаторство [1, с. 40]. В него входили Забайкальская, Амурская, Приморская области и остров Сахалин. Области делились на округа, а с 1902 г. последние были преобразованы в уезды. Для совершенствования управления региона в уездах учреждались волости. Большая часть нынешней территории будущей Еврейской автономной области входила в состав Амурского уезда Амурской области, а восточная часть – в Хабаровский уезд Приморской области.

Новый этап экономического освоения Приамурья начался в первое десятилетие ХХ в. с организации крестьянского переселения. Между реками Тунгуской и Амуром, согласно утвержденным царским правительством 22 июня 1900 г. Временным правилам для образования переселенческих участков в Амурской и Приморских областях, было выделено 10 переселенческих участков. На пяти из них были образованы селения Дежневка, Самаро-Орловка, Волочаевка, Даниловка. В 1909– 1913 гг. начали осваиваться территории Малой Биры и Бирского Опытного поля, были основаны села Русская Поляна, Беловодское, Александровка, Алексеевка, Назарово, Михайло-Архангель-ское, Казанка, Степное и ряд других.

На землях будущей автономии в результате крестьянского переселения были образованы

Тунгусская, Ульдуринская и Благословенская волости. На заселение дальневосточной окраины существенное влияние оказало строительство Амурской железной дороги (1908–1916 гг.), когда на территории будущей области возникли новые населенные пункты: Аур, Бира, Волочаевка, Ин, Икура, Лондоко, Облучье, Ольгохта, Тихонькая и другие, в которых жили строители и обслуживающий персонал железной дороги.

К 1917 г. территория будущей Еврейской автономной области входила в состав Амурской и Приморской областей Приамурского генерал-губернаторства.

C изменением политического строя в стране менялось и административно-территориальное устройство. 15 ноября 1922 г. Дальневосточная республика, вместе с территорией будущей Еврейской автономной области, являвшаяся фактически «буферным» государством между Советской Россией и Японией, постановлением ВЦИК была включена в состав РСФСР как Дальневосточная область [1, с. 34].

Эта область декретом ВЦИК «Об образовании и районировании Дальне-Восточного края» от 4 января 1926 г. была преобразована в Дальне-Восточный край (ДВК) с центром в городе Хабаровске в составе губерний Забайкальской, Амурской, Приморской (с северной частью острова Сахалин) и Камчатской. Этим же декретом было принято решение перейти от губернского и уездного деления на окружную и районную системы. При этом деление на районы и округа проводилось с учетом их производственных возможностей и административно-хозяйственных связей.

На землях будущей области, где с 1924 по

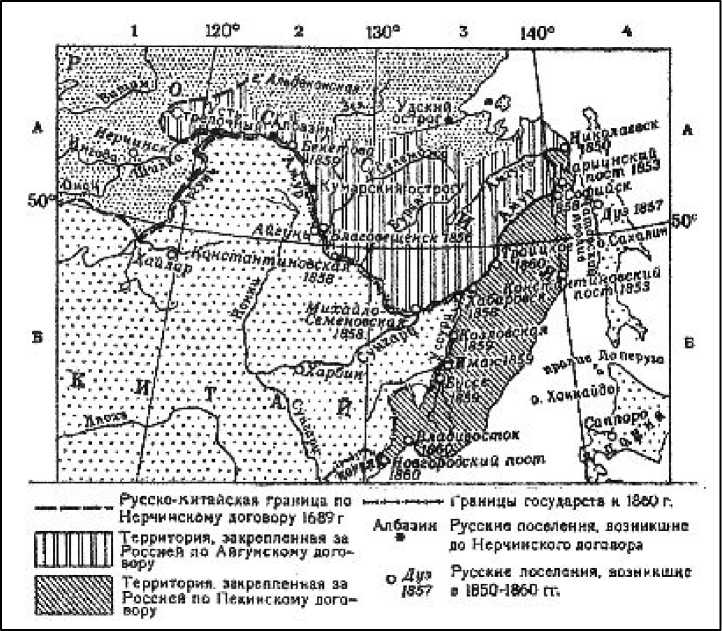

1926 г. располагались Екатерино-Никольская и Об-лучьенская волости в составе Завитинского уезда Амурской губернии и часть Некрасовской волости Хабаровского уезда Приморской губернии, были образованы Михайло-Семеновский и Екатери-но-Никольский районы, а восточная часть территории вошла в Некрасовский, западная часть – в Хингано-Архаринский районы (рис. 1) [1, с. 41].

В декабре 1926 г., согласно первой Всесоюзной переписи населения, на территории будущей области проживало 32 245 чел., в том числе на территории Хабаровский округа Дальневосточного края – 14 570 чел., из них в Михайло-Семеновском районе – 8080 чел., части Некрасовского района – 6490 чел. В Амурском округе Дальневосточного края – 17 675 чел., из них в Екатерино-Никольском районе – 10 575 чел., части Хингано-Архаринско-го района – 7100 чел.

Революционные перемены в России дали евреям равные со всеми остальными народами политические и гражданские права. Но, в то же время, подорвав основы еврейского традиционного экономического уклада, они привели к тому, что значительная часть евреев в поисках работы была вынуждена покинуть еврейские местечки. Но и в крупных городах царила безработица [5].

Советское правительство видело решение вопроса в организации еврейского землеустройства и последующего образования еврейской автономии в стране. Первоначально эта работа велась в Крыму и на юге Украины, но в силу различных обстоятельств она не выполнялась. И тогда была рассмотрена возможность организованного переселения евреев на Дальний Восток. По согласованию с представителями КомЗЕТа и ОЗЕТа, спон-

Рис. 2. Карта-схема административно-территориального деления земель будущей автономии в составе Дальневосточного края на 1926 г. (по материалам Всесоюзной переписи населения 1926 г. и Приполярной переписи 1926–1927 гг.) [1, с. 329]

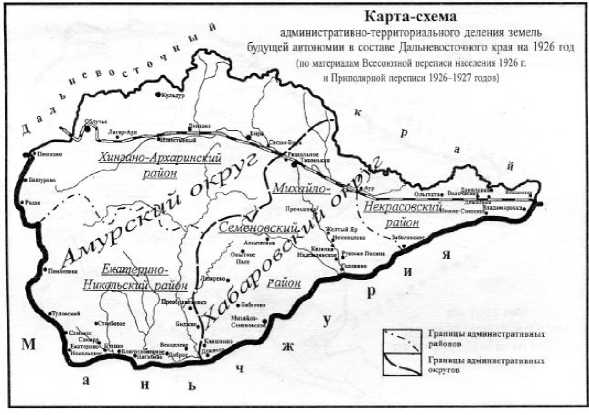

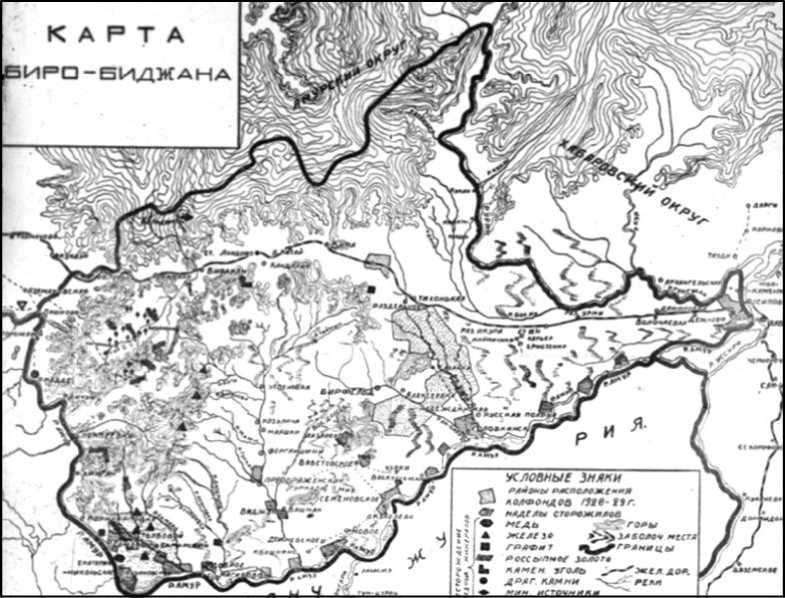

Рис. 3. Карта Бирско-Биджанского района, представленная в отчете экспедиции КОМЗета под руководством проф. Б.Л. Брука [3, с. 25]

сорами, в частности В.Р. Вильямсом, экспедиция аграриев под руководством профессора Б.Л. Брука, а в ее составе были мелиораторы, ботаники, экономисты, в августе 1927 г. проделала почти героическую работу, обследовав в течении полутора месяцев полевых работ площадь в 1 млн га и установила, что исследованная ею территория так называемого Бирско-Биджанского района, расположенная недалеко от железной дороги и пригодная для землепользования, отвечает предъявляемым требованиям для создания здесь государственно-территориального образования евреев (рис. 3).

В отчёте по итогам научной экспедиции, представленной КомЗЕТу 17 января 1928 г., отмечалось, что: «район представляет много преимуществ, к которым относятся естественное плодородие почв, связь с Тихоокеанским рынком при помощи железнодорожной магистрали и реки Амур и значительная колонизационная емкость» [2, с. 6]. При этом отчет экспедиции был выдержан в строго деловых тонах, рекомендовал очередность и последовательность, компактность заселения территории, оборудование в первую очередь дорожной сети, подготовку жилья для переселенцев и др.

Вариант решения еврейского вопроса в СССР путем создания еврейской автономии на Дальнем Востоке представлялся тогда сталинскому руководству оптимальным, особенно в пропагандистском плане. Потому постановлением Президиума ЦИК СССР от 28 марта 1928 г. было удовлетворено ходатайство КомЗЕТа о закрепле- нии за ним свободных земель Дальневосточного края «для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободной земли», чем санкционировало начало массового переселения еврейского населения на приамурские земли.

Через два с половиной месяца по поручению ВЦИК постановлением Далькрайисполкома от 23 апреля 1929 г. впервые были установлены точные границы Бирско-Биджанского района. В его состав вошли Михайло-Семеновский и Екате-рино-Никольский районы полностью и части прилегающих Некрасовского и Хингано-Архаринско-го районов, причем указанные районы продолжали оставаться самостоятельными или входящими в состав самостоятельных существующих поименованных районов.

Главной задачей переселенческих мероприятий на Дальний Восток должно было стать освоение этого малозаселенного приграничного района с богатыми природными ресурсами, создание здесь мощной продовольственной базы, развертывание железнодорожного и промышленного строительства.

В городах и местечках Украины, Белоруссии, Молдавии, Центральных районов России и за рубежом велась активная агитация местного населения на переезд евреев в Биробиджанский район. И народ поехал. Уже в апреле-мае 1928 г. на станцию Тихонькая – будущий Биробиджан, где в то время проживало 823 чел., стали прибывать эшелоны с первыми переселенцами-евреями.

Следует подчеркнуть, что еврейские переселенцы уезжали из насиженных мест на Дальний Восток добровольно, никто никого не принуждал. Кто-то бежал от нищеты, от поразившего Украину голода, безработицы, антисемитизма, а кого-то привела на Дальний Восток мечта о приобретении своей земли, желание жить еврейской жизнью.

Главными донорами в переселении евреев на территорию создаваемой еврейской автономии на Дальнем Востоке, источником ее кадрового потенциала, а также моделью сельскохозяйственного устройства стали еврейские поселения Украины и Белоруссии, страдавшие аграрным перенаселением и имевшие большое количество безработных.

С 1930 г. началась новая переселенческая политика, основанная на завозе в Биробиджанский район колхозных семей и создании на их основе колхозов на местах вселения. Были созданы первые колхозы Бирофельд и Валдгейм в нынешнем Биробиджанском, Амурзет – в Октябрьском и ИКОР – в Смидовичском районах.

В августе 1930 г. по представлению Дальневосточного крайисполкома ВЦИК образовал в составе Дальневосточного края самостоятельную административно-территориальную единицу – Биробиджанский национальный район в следующих границах: «От устья реки Тунгуски вверх по реке Амуру до слияния протоки Грязной с протокой Бешеной (второй Амурской), дальше по северной и западной грани выгонных земель г. Хабаровска до реки Амур и далее вверх по Амуру до впадения в нее реки Хингана, у села Пашкова, отсюда вверх по реке Хингану до Безымянного Ключа, от этого места граница делает крутой поворот на восток и идет по хребту Малый Хинган, между вершинами рек Салокума, Яурина и Тырма с севера и левыми реки Бира – Кульдур, Каменушка и Сагды-Бира с юга; дойдя по хребту Малый Хинган до истоков реки Беранжа (правого притока реки Урми), граница в северо-восточном направлении доходит до правой вершины реки Космунь (составляющей также правый приток реки Урми), идя по которой, граница доходит до реки Урми, которая далее служит северо-восточной границей описываемого района до впадения реки Урми в реку Тунгуску, и по последней до ее устья – исходного пункта описания границ» (рис. 4) [13, с. 720].

Земельные наделы п. Облучье и селений Пашково и Есауловка, расположенных по обеим сторонам р. Хинган, до решения согласительной комиссии были оставлены вне границ описываемого района.

В состав района вошли Екатерино-Николь-ский и Михайло-Семеновский районы полностью, ряд селений Хингано-Архаринского и Некрасовского районов. Центром района было установлено селение Тихонькая. Общая площадь Биробиджанского района к моменту образования составляла

Рис. 4. Карта Биро-Биджана, 1930 г. [2]

34,37 тыс. км2 против 36,3 тыс. км2 в настоящее время [1, с. 59].

30 сентября того же года открылся первый съезд Советов Биробиджанского района. С этого времени он существует как самостоятельный административный район в составе Дальневосточного края.

На 1 октября 1930 г., как отмечает А. Канторович в своей книге «Перспективы Биробиджана», численность трудоспособного населения в Биробиджанском районе составляла 38 000 чел. «Национальный состав района определялся следующими цифрами: русских 27 250 чел. (71,6%), украинцев 3000 чел. (8,0%), корейцев 3878 чел. (10,2%), китайцев 500 чел. (1,3%), туземцев 700 чел. (1,9%), евреев 2762 чел. (7,25) [10, с. 101].

4 ноября 1930 г. Далькрайисполком своим постановлением, помимо ранее определенных решением крайисполкома в состав Биробиджанского района территорий, административно подчинил району прилегающий к северо-восточным границам Туземный Амуро-Тунгусский район площадью 31,35 тыс. га. Население подчиненного района определялось в 1200 чел., по преимуществу туземцев-гольдов, удехе, тунгусов и якутов [8]. В ходе исследования ранее закрытых для пользования архивных материалов были обнаружены карты с переданными под управление созданного в 1930 г. Биробиджанского района туземного Амуро-Тунгусского района и населенных пунктов Пе-реяслово-Постышевского района Хабаровской области для обеспечения их дальнейшего экономического развития. В результате территория Биробиджанского района выросла практически вдвое и достигла около 70 тыс. км2 (рис. 5).

Однако попытки краевых властей за счет использования субсидий, направляемых правительством на еврейскую колонизацию, поддержки зарубежных еврейских организаций поднять экономику в том числе Амуро-Тунгусского района не удались. Средств не хватало самой автономии. И тогда президиум Далькрайисполкома своим постановлением № 1271 от 19 ноября 1933 г. решил выделить Кур-Урмийский район из состава и подчинения Биробиджанского района в качестве самостоятельного района, с наименованием «Кур-Урмийский эвенко-нанайский национальный район» и подчинить его непосредственно Далькрайисполкому.

Но на этом попытки передать район из Хабаровского края в состав Еврейской автономной области не прекратились. В областном архиве имеется обращение облисполкома к руководству Дальневосточного края и страны с просьбой земли Кур-Урмийского района вернуть в пользование автономии. Обосновывалось обращение целесо-

Рис. 5. Карта-схема путей сообщения Биро-Биджана на основе «Экономикогеографического атласа Еврейской автономной области в составе ДВК, 1935 г. [4]

образностью использования огромных резервов высококачественного лесосырья Кур-Урмийского района на создаваемой в области мощной комплексной производственной сырьевой базе, что будет полностью отвечать хозяйственно-экономическим интересам Дальневосточного края. Центром предлагалось сделать село Волочаевка, являющееся историческим пунктом, с которым в широких массах связано воспоминание о решающем моменте борьбы красных партизан за освобождение трудящихся многонационального Дальневосточного края от белогвардейщины.

Предложение принято не было. Как и не было утверждено правительством РСФСР решение № 11 Хабаровского крайисполкома от 15.01.1959 г. «О структуре и штатах местных органов государственного и хозяйственного управления Хабаровского края» [17], поддержанное облисполкомом Еврейской автономной области решением № 107 от 05.04.1959 г., предусматривающее в целях сокращения, совершенствования и удешевления административно-управленческого аппарата Хабаровского края «…объединить Кур-Урмийский район краевого подчинения и Смидовичский район Еврейской автономной области – в один Смидовичский район Еврейской автономной области с центром в п. Смидович».

Вторая сессия ВЦИК 15 созыва своим постановлением от 21 декабря 1931 г. предложила Дальневосточному крайисполкому и КомЗЕТу разработать и внести на утверждение Совнаркома РСФСР план хозяйственных и культурных мероприятий по дальнейшему развитию и укреплению Биробиджанского района с установкой на образование не позже конца 1933 г. в границах Биробиджанского района еврейской автономной административно-территориальной единицы в составе Дальневосточного края. Постановление это требовало «значительного усиления темпов хозяйственного роста района на базе развития крупных промышленных предприятий на местном сырье (железо, графит, лес, стройматериалы), кустарного производства, совхозного и колхозного строительства, соответствующих дорожных и мелиоративных мероприятий». И уже в 1932 г. Госплан СССР утвердил первые контрольные цифры народно-хозяйственного плана Биробиджанского района как отдельной народно-хозяйственной единицы. А в мае 1934 г. повысился статус Биробиджанского национального района – была образована автономная Еврейская национальная область. Через четыре–пять месяцев это название было изменено на привычное теперь «Еврейская автономная область», которое за ней сохраняется уже 80 лет.

На вопрос о том, почему организовали Еврейскую автономную область, председатель ЦИК СССР М.И. Калинин отвечал: «основная причина, что у нас евреев очень много, а государственного образования у них нет. Это единственная в Союзе ССР национальность, насчитывающая до 3 млн населения и не имеющая государственного образования. Я считаю, что образование такой области в наших условиях есть единственный способ нормального государственного развития национальности» [9].

В состав области, помимо существующего Биробиджанского района, вошли населенные пункты Хингано-Архаринского района – Облучье с поселком и Пашковский сельсовет, были организованы Сталинский район с центром в селении Сталино, Бирский район с центром в рабочем поселке Бира, Блюхеровский район с центром в селе Блюхерово, Смидовичский район с центром в рабочем поселке Смидович, Биробиджанский район с центром в рабочем поселке Биробиджан.

По заданию Дальневосточного крайисполкома Ленинградским геолого-экономическим научно-исследовательским институтом и краевой плановой комиссией в 1934–1936 гг. проведено экономико-географическое изучение областей и районов Дальневосточного края. В результате работы экспедиции были составлены монографические описания Еврейской автономной области, ее административных районов. Экспедиция сделала вывод, что бывший Хингано-Архаринский район Амурской области, границы которого на западе доходили до р. Бурея, следует включить в состав Еврейской автономии. «Район располагает громадными естественными богатствами, использование которых очень незначительное. Район слабо заселен, плохо освоен и для Амурской области не является районом первоочередного освоения. < > Для Еврейской автономной области территория Хингано-Архаринского района могла бы стать второй основной базой. Войдя в состав Еврейской автономной области, район скорее был бы заселен и скорее, таким образом, вошли бы в эксплуатацию его естественные ресурсы» [7].

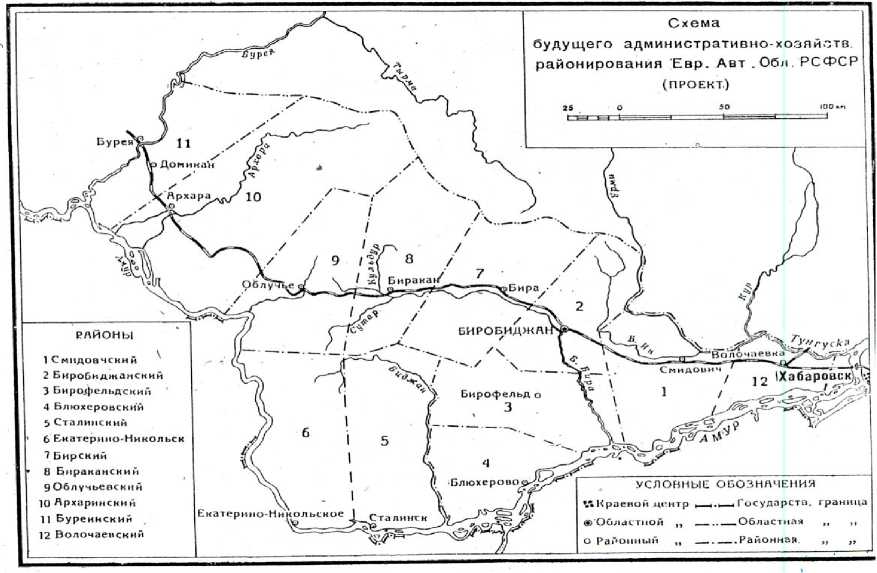

Карта-схема административно-хозяйственного районирования Еврейской автономной области предложена проведенной в 1937 г. по заданию Дальне-Восточного крайисполкома экспедицией Географо-экономического НИИ Ленинградского государственного университета и краевой плановой комиссией и представлена в трудах экспедиции (рис. 6) [7].

В дальнейшем более полувека границы и территория Еврейской автономной области в составе Хабаровского края сохранялись практиче-

Рис. 6. Карта-схема административно-хозяйственного районирования Еврейской автономной области [7]

ски без значительных изменений. Менялись лишь состав, границы и наименование районов и отдельных населенных пунктов. Областной центр рабочий поселок Тихонькая был преобразован в город Биробиджан.

Несколько раз в зависимости от политической ситуации в стране менялись названия нынешнего Ленинского района: Михайло-Семе-новского в Блюхеровский, затем в Ленинский, Бирский район был переименован в Облученский, Сталинский – в Октябрьский.

Общественно-экономические изменения в России в начале 1990-х гг. повлекли за собой административно-территориальное переустройство Еврейской автономной области. Входившая до 1991 г. в состав Хабаровского края, автономия вышла из него и в соответствии с Конституцией РФ получила статус равноправного субъекта Российской Федерации.

Еще одно незначительное изменение территории области произошло, когда постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 30-СФ от 2 февраля 2007 г. было утверждено решение схода трудящихся села Заречное, территориально входившего в состав Архаринского района Амурской области, но административно подчиненного Облученскому району ЕАО, и органов государственной власти Еврейской автономной и Амурской областей о передаче села и приле- гающих к нему территорий из состава Амурской области в состав Еврейской автономной области.

В настоящее время Еврейская автономная область, являющаяся субъектом Российской Федерации, включает в себя Биробиджанский городской муниципальный округ и пять муниципальных районов, объединяющих 27 городских и сельских поселений (рис. 7).

По мере приближения в Еврейской автономной области губернаторских выборов с определенной периодичностью в дальневосточной прессе появляются различные идеи о необходимости её присоединения к какому-либо соседнему региону – то к Хабаровскому краю, то к Амурской области. Но каждый раз оппоненты этого замысла доказывают экономическую и политическую нецелесообразность ликвидации суверенитета области, объединения ее с другими, более крупными регионами.

Список литературы Хроника административно-территориального устройства Еврейской автономной области в архивных документах

- Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области 1858-2003 гг. Биробиджан, 2004. 352 с.

- Биробиджанский проект: электронная коллекция/Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема. URL: http://bounb.eao.ru/bibl/history-eao/675-birproject (дата обращения: 01.06.2015).

- Бирско-Биджанский район ДВК. Предварительный сводный отчет экспедиции КОМЗЕТА в 1927 г. М., 1928. 117 с.

- ГА ЕАО, Ф.1-п, Оп. 1, Д. 11, К. 22.

- Гуревич В.С. Еврейская колонизация на Дальнем Востоке России (на примере Еврейской автономной области)//Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2014. № 3 (43). Хабаровск, 2014. C. 221-229.

- Дальний Восток в материалах законодательства. 1856-1861 гг. Владивосток, 2002. С. 125.

- Данилин А.Д. Еврейская автономная область Районы. Труды экспедиции по изучению областей и районов Дальне-Восточного края. Т. III, ч. 3. Л., 1937. 63 с.

- Друянов И.Б. Еврейская автономная область (Биробиджан). М.: Дер Эмес, 1934. 48 с.

- Калинин М.И. Об образовании Еврейской автономной области: из записи беседы с делегатами рабочих московских предприятий и работников еврейской печати 28 мая 1934 г. М., 1935. 23 с.

- Канторович А. Перспективы Биробиджана. М.: Эмес, 1932. 101 с. Полное собрание законов Российской Империи. 2-е изд. 1858. СПб, 1860. Т. 33. № 33862. С. 585.; 3-е изд. 1884. СПб, 1887. Т. 4. № 2324. С. 376-378.

- РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 574. Л. 4-5.

- Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1923. № 1. Ст. 2. С. 3.; 1930. № 60. Ст. 720.

- Советская историческая энциклопедия//под ред. Е.М. Жукова. М.: Советская энциклопедия. 1977-1982. URL: http://enc-dic.com_sovet/Istoricheskie-jenciklopedii-21108.html (дата обращения: 01.06.2015).

- Шварц С.М. Биробиджан опыт еврейской колонизации//Книга о русском еврействе (1917-1967). Нью-Йорк, 1968. 468 с.

- Финк В. Евреи в тайге. М., 1931. 295 с.

- ГАХК, Ф.Р-137. Оп. 14. Д. 812. Л. 201-203.